解码湖内红色基因

2019-02-20朱亚圣

朱亚圣

湖内村在诏安县金星乡,东、西、北三面以乌山和九侯山为屏障,南面又是一座高高隆起的河港山,一条由乌山奔腾而来的初稽河水,绕过九十九道弯从九侯山下缓缓西去汇入诏安的母亲河——东溪。从湖内长田自然村走路不到20分钟,就进入九侯山风景区。乌山横亘在诏安、云霄、平和三县边界,九侯山景区处在乌山东麓,从乌山和九侯山的小路可以到达湖内村,当年十分方便隐蔽和开展地下工作。

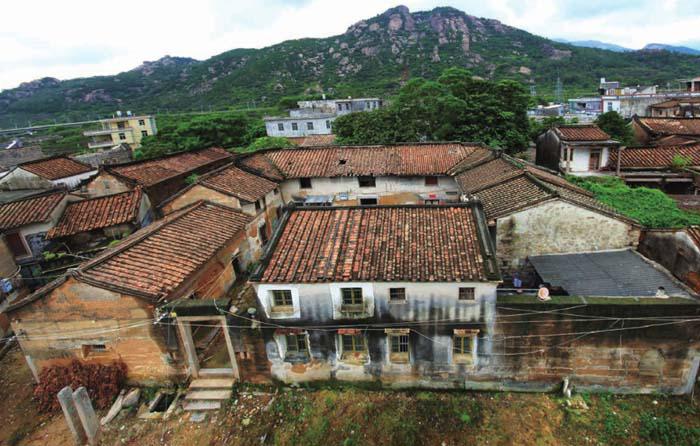

如今,湖内村有1136户4200多人,耕地面积3800亩,以种植水果、蔬菜为主。1993年湖内村被授予省级“明星村”,2007年被评为革命老区村,2016年被评为“省级历史文化名村”,2018年,村内的“义士祖祠”和“长田革命旧址——歪嘴寨”被评为省级文物保护单位。

地理——地处“红旗不倒”的乌山东麓

走进湖内村,就进入了一块袖珍的小盆地,只见土地平坦,菜园里一畦畦的菠菜、芹菜泛绿,长得水灵灵,村庄周围水系发达,初稽河绕村而过,水质清冽,村头村尾时不时就能看到一些古老的建筑,在无声述说着解放前后那一段段激情燃烧的岁月。

村庄北边的九侯山方圆十余里,九峰并列,层峦迭翠,烟岚起伏,有“天开门”“五儒书室”“棋盘石”“风动石”“松涧泉”飞来佛等十八景,半山上有始建于唐朝的九侯禅寺,俗称九侯岩,寺前殿有座望海楼,登楼可远眺19公里外的东南沿海的祥麟塔,烟波云树,尽收眼底。

当年,出入湖内村只有一条水路和一条崎岖不平的山路,走水路可直抵县城,河水很深河面很宽,两边是一片片的沼泽和农田,只要有人进村,远远就能看见,属于易守难攻的地方。

村中的老游击队员说,早在1928年,这里就有闽粤交界的潮澄饶县委机关工作人员邱阿挠、张敏、吴金、陈谦、黄阿七等人先后前来开展地下工作,他们以剃头、经商为掩护来到湖内村,先后发展了10多人参加地下组织。20世纪30年代初,湖内村建立了乡苏维埃政权(湖内村当时叫湖内乡,隶属于中共东湖区委管辖)。在战争年代,这里发生过几次激烈的战斗。1932—1933年国民党十九路军到福建剿共,进犯湖内,火烧红军游击队驻地歪嘴寨和九侯禅寺,歪嘴寨门楼全部烧毁,九侯禅寺局部烧毁,之后,反动头目——省驻诏安保安大队长沈东海叫人修复九侯禅寺。1935年底,中共云和诏县委成立之初,国民党就对乌山一带虎视眈眈。1936年2月,国民党80师和闽省保安团共7000多人,“清剿”乌山革命根据地历时14天。红军游击队采取“避敌锋芒、深入敌后、声东击西,打击敌人”的方法,再次与敌较量。云霄、诏安两县的国民党保安队,纠集地主武装,进犯湖内村。敌人两路包抄,中间放空,相距十余里,红军采用“诱敌深入”的战术,白天故意投入敌人的包围圈,在山上与敌军周旋,黄昏时悄悄撤离。入夜,两路敌人向湖内发起进攻,结果自相残杀,各有伤亡。正当敌军双方酣战未醒之时,红军即在后路截击敌军,结果敌人大败,死伤数十人。等到敌军发现上当时,红军已胜利班师回朝。 1936年夏,国民党80师两次进犯湖内村,驻扎在长田和东坑尾这两个自然村的中共云和诏县委独立营红军及当地游击队严阵以待,挖战壕、筑工事,做好备战,当敌军发动进攻时,前后受红军狙击,死伤20多人,丢枪10多支,狼狈败退。

解放战争时期,乌山闽粤赣边区闽南支队领导人李仲先、卢叨、王汉杰、李阿伟等人均长期在湖内的长田、东坑尾开会、接头和开展革命斗争。此后,这里走出了一批批战士,为新中国的建立洒下热血。

据诏安县党史资料记载,在历次革命战争中,成千上万的诏安儿女,为抗击国民党反动派的进攻和围剿,前仆后继,英勇奋战,做出了重大贡献和牺牲。据不完全统计,有1400多名优秀儿女参加了地下工作和人民武装队伍,战斗在这片土地上的历任县委书记及苏维埃主席13人,为革命流尽最后一滴血的8人;有名可考的诏安籍烈士及革命军人413人,更多的是无名英雄。

追忆当年曾是重要的红色根据地

诏安是“中国长寿之乡”,湖内村亦是高寿之地,村里时时处处可见八九十岁以上的老人,他们生活平静,心态平和,记忆超人,过着安详幸福的晚年。其中,今年89岁的沈平章是湖内村东坑尾的老游击队员,至今身体仍然硬朗,说起话来声音洪亮,重提旧事激动不已。

“我17岁参加革命。1946年——1949年期间,特別是1947、1948两年,湖内村进入革命高涨时期。当时有地下革命组织发动群众参加游击队,我是云霄的张水龙发展的,那时他经常住在东坑尾,也常在长田歪嘴寨活动。”

“住在歪嘴寨的沈保美、沈扁头、沈文发,负责物资和外来人员的接待。当时乌山游击队总共有4个大队,我属于第二大队,队长是张进才,政委是张大目,我们第二大队人数最多,有100多人枪;第一大队的队长是张国忠,解放后在诏安公安局工作,他的队伍有三四十人;第三大队队长是林秋光,政委是沈万伍,第四大队是从闽西来的,人数也是三四十人。”

“东坑尾是一个重要的基点村,中共云和诏县委的领导经常在东坑尾祠堂和长田的歪嘴寨进进出出,指导革命工作。东坑尾住的大多是游击队员,两个自然村隔着初稽河,周围都是茂密的树林,可以相互照应。”

“那时,领导们很重视发动相对贫苦的人参加革命,消灭对革命不利的因素。印象很深的一次战斗是到白洋乡玉楼村,因为当时有劫富济贫的政策,所以我们事先摸清了那个叫柯仔的保长,是个恶霸,很有钱。游击队员都很勇敢,很快就把柯仔制服了,收缴了10多条枪,后来又罚他上交3万元和20条冲锋枪、步枪。除此,还让柯仔缴交游击队紧缺的衣服、鞋袜、雨伞等物品。”

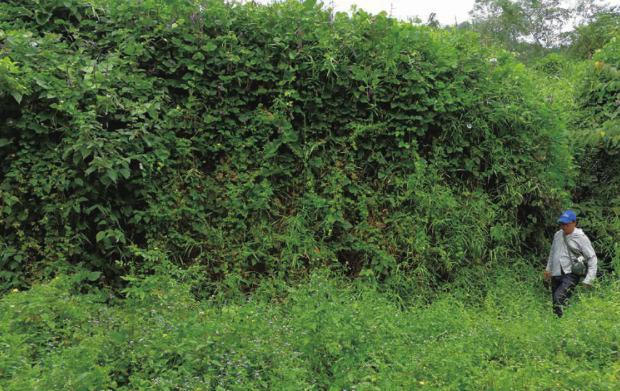

“十八间”的发现,也缘于用心。近日,当地热心人士沈春水、沈亮武、沈进辉、黄步明、沈权力、林克立等人发现,坐落于湖内村西北侧乌山的十八间峡谷东侧,有座新兴楼,距离诏安县饮用水源——亚湖水库约1200米。新兴楼为圆楼,直径20米,围墙全部用乱石砌成,平均高度4米,厚度约0.75米,楼门向东南,门框由4条精细石材构成,門上石匾刻着“新兴楼”三个草体大字。门楼及两侧有零星的灌木和藤蔓,其余围墙全部被藤蔓覆盖,若从高处俯视,新兴楼宛如一个绿色大箩筐,它静静地承载着一段极不平凡而又厚重的历史。

新兴楼南面相距6.85米处建有一幢石头屋,二层正面墙壁上挂着一块铜牌,牌上写着“诏安湖内国有林场新兴楼工区护林工作站”。护林工作站老职工黄步明和湖内村对民俗文化有考究的村民沈进辉介绍,“十八间”是指十八间峡谷两侧临近谷底依次坐落着十八间土楼寨落的统称。十八间土楼寨落就像一条长长的瓜藤结出十八个瓜果 ,民间把十八间的地理视为“瓜仔穴”,早在宋、元、明时期,这里就很热闹繁华。

目前,当地仍有三个寨落遗迹,即杨厝楼、塔坑楼和新兴楼。杨厝楼又称小溪头,和一口盖着一块近千斤石板的古井已被亚湖水库淹没在十二、三米的水下。相传,明末进士诏安人沈介庵为败十八间,在塔坑楼建一石塔,塔里放一只石猴子,桀骜不驯的猴子把瓜藤咬断,十八间众寨落从此衰落。塔坑楼的石塔虽已倒塌,但塔的遗存还在。塔坑楼和新兴楼相传是宋末元初抗元农民军首领陈吊眼安营扎寨的地方,附近的石洞中藏有很多大小不一的腌缸,如何放进去始终让人捉摸不透。新兴楼附近一块石头上刻着一首藏宝诗:“大银十万八,铜锣做为记,大水淹不到,小水淹三尺。”这些既见证那段抗元历史,又不知让多少寻宝客想入非非了。

1935年10月初,闽粤边区特委委员何鸣从乌山下山到湖内,召集潮澄饶领导到长田歪嘴寨研究筹备成立中共云和诏县委,之后到“十八间”新兴楼召开中共潮澄饶县委扩大会议,决定从潮澄饶县委抽一批骨干成立中共云和诏县委,总结经验教训,扩大游击队伍和游击区。

1949年2月,闽南游击支队首长李仲先、王汉杰、卢叨、吴扬,在歪嘴寨决定把闽南游击支队整编为闽粤赣纵队第八支队,接着把第八支队全体队员拉到新兴楼上方四五公里的地方进行整训,时间将近一个月。湖内村的老游击队员沈平章、沈梅顺、沈国兴、沈扁头和张水龙等参加这次整训。

解放初,湖内村长田、东坑尾两个自然村被列为红色乡村,1952—1954年两个自然村群众三年免交公粮。1955年沈朝坤作为红色乡村长田自然村代表参加“诏安县老区简易治疗员训练班(第一期)”。

岁月悠悠,斗转星移。很多事物都湮灭在历史的风尘中,唯有长田“歪嘴寨”、东坑尾祠堂和残存的十八间新兴楼在默默述说着,这些红色印记,始终让人难以忘怀。今日的湖内,在秋风的吹拂下,处处洋溢着丰收的喜悦,绿意盎然,生机勃发。