商业之城武汉

2019-02-20方京学者

方京(学者)

“这是一个铺子组成的城市……说武汉,如果不谈它的商业,那这座城市的魂都没有了。”这是湖北评书表演艺术家何祚欢对武汉商业的评价。

曾几何时,武汉在商业领域的地位仅次于上海,排名全国第二;但后来几经沉浮,慢慢归于平寂。而如今,由北京大学光华管理学院研究团队推出的《2018新零售城市发展指数报告》,再次让武汉人心中荡起涟漪。在那份报告中,武汉在新零售之城中排名全国第7。

武汉的商业究竟经历了什么?为什么如此大起大落?还能重现昔日辉煌吗?

汉水改道

一直以来,武汉也被称为江城。从地理的角度来讲,“江城”的雅号源于长江和汉江穿城而过,而若从商业渊源的角度来看,武汉在商业发展史上,也的确与“江”有关。

据史料记载,武汉的商业始于东汉末年。著名文学家蔡邕来到龟山,看到沿江一带停有许多商船,遂在《汉津赋》中描述了当时汉阳的繁华:“导财运货,懋迁有无。”意即,“开发财源,运输货物,互通有无”。这也是关于武汉商业最早的文字记载。

值得注意的是,当时武汉最繁荣的地方是汉阳。因为那时还没有汉口,如今的汉口一带在当时还属于汉阳。

汉口的历史比汉阳和武昌都短,诞生于距今500多年前的明朝——有意思的是,自汉口诞生后,武汉的商业中心便逐渐转移到了汉口。而这一切,又都与水有关。

明代成化初年(1465~1470年),由于连年发大水,汉水改道,改从龟山之北注入长江,将汉阳一分为二,汉水入长江口两岸皆称为“汉口”。后来,靠南的口岸划归为汉阳,靠北的口岸就是如今的汉口。

谁也没想到,汉水的改道,不仅改变了汉江的流向,也改变了武汉的商业格局。

汉水改道形成的汉口口岸,是天然的优良港湾,港深水阔,又坐拥汉江、长江两江之便利,明朝政府遂将漕粮、淮盐的运销点改设在汉口,由汉口通过水运运往全国各地。

很快,汉口作为码头和商业市镇快速发展,逐渐取代武昌、汉阳两地成为新的商业中心,并不断引来大量周边地主、农民、手工业者,甚至徽州、山西、陕西、江西等各地商人纷纷前来经商,汉口也迅速成长为全国的商业中心。

到了清朝,特别是《中英天津条约》之后,汉口被列为首批开埠通商口岸。汉口开埠,是被迫而痛苦的,但开埠也是一种契机,意味着城市封闭结构的终结。汉口沿长江开辟了英、德、俄、法、日五国租界,各国外商经营长江航运和茶叶等出口业务,汉口的对外贸易直线上升。尤其是1905年京汉铁路通车后,吸引越来越多的外船进入内江内河,英国、美国、俄国等20个国家的近3000名商人在汉口从事进出口贸易,武汉的地位很快远超广州,仅次于上海,位居全国第二。随着张之洞在汉兴办近代工业,武汉的地位更是“驾乎津门,直追沪上”。

来自《湖北省志》的统计表明,张之洞督鄂期间,汉口每年销售的外国货占全国外国货进口总值的10%左右,而土货的出口值更是占到全国的20%左右。当时的汉口,已发展成为同世界市场直接接轨的内地口岸,被誉为“东方芝加哥”。

消费型城市

汉水改道对武汉的影响,直到武汉解放后还在起作用。

自汉口成为贸易型城镇后,经济发达,人们的生活水平提升,武汉的产业结构也随之发生了较大变化。由武汉著名企业家阎志主编的《汉口商业简史》记载,到解放时,“武汉是一个工商业发展不平衡、工业基础薄弱、轻工业重于重工业的消费型城市”。直到“一五”期间,随着武钢、武重等一批“武字头”企业的兴建,武汉的工业结构才偏向于重工业,但消费型城市的标签一直都未改变。

“消费型城市”定位的另一层意思,即表示武汉的商业配套比较完善,否则无法满足人们的消费需求。

20世纪50年代中期,武汉三镇繁华地带都分布有大型国有商场,比如汉口有车站路商场、六渡桥商场、硚口商场等;武昌有武昌商场、水果湖商场等;汉阳有汉阳商场。

最值得一提的,是1959年10月1日在汉口解放大道开业的友好商场,营业面积达7400平方米,是当时武汉市最大的、档次最高的综合性百货商场,因服务好、信誉高,逐渐成为国内著名的大型百货商场。1966年,友好商场更名为武汉商场,这也就是今天武商集团的前身。1981年,武汉商场年销售额首次突破1亿元大关,成为武汉市第一个亿元商场,为此还受到国务院表彰。

汉水改道对武汉商业的另一个重要影响,则是“天下第一街”汉正街的横空出世。

汉口的兴盛,实质上也是码头的兴盛。南来北往的货物都在汉口中转,沿岸码头日渐繁忙,沿岸街道也增加了不少店铺、行栈,接纳往来客商。到明万历年间,汉正街一带便形成市镇了。到了清代,汉正街更是成为全汉口最繁华的一条商业街。那时的汉正街居民,除由湖北荆州、孝感等县迁来的外,还有从山西、陕西、四川、湖南、江西、安徽、浙江等省迁来的商人,汉正街也逐渐成为全国的商品集散地。1920年的《夏口县志》就记载了明清时期描述汉正街繁华的诗句:“十里帆樯依市立,万家灯火彻宵明。”

天堑变通途。图为武汉长江大桥通车时场景。

解放后,汉正街商业一度停业。但1978年改革开放后,“敢为人先”的武汉人率先在流通领域打破计划经济束缚,为103户汉正街小商贩办理个体工商执照,汉正街恢复营业。

1982年8月28日,《人民日报》发表题为《汉正街小商品市场的经验值得重视》的社论,汉正街由此享誉全国,成为中国经济开放、搞活的窗口。同年10月,国家工商局在汉正街召开全国小商品市场现场会,提出“允许批量销售、长途贩运及价格随行就市”的政策。自此,汉正街再次在全国闻名,在之后的20年内迅速发展成为“买全国、卖全国”的小商品批发集散中心。2001年,汉正街的销售额高达181亿元,居全国十大批发市场前列。

“两通”起飞

汉正街在批发市场取得的成就,进一步刺激了武汉市百货业的发展。道理很简单,全国各地的有钱人在汉正街来来往往,他们的吃穿住用购无形中激发了武汉市商业的活力。

上世纪80年代,恰逢武汉市正在探讨经济体制改革。彼时,又一位为武汉市商业作出重要贡献的人物出现了。

1983年5月,在武汉市财政学会召开的一次学术会议上,武汉大学经济学教授李崇淮提出,武汉市经济体制改革应从“两通”起飞抓起。“两通”起飞是指,从武汉地处全国交通中心的地位出发,凭借加强交通(广义的交通包括运输和邮电)和流通(广义的流通包括商流、物流、资金流、信息流等),两翼起飞,把武汉建成“内联华中,外通海洋”的经济中心,以带动武汉、湖北及相关各省经济全面迅速发展。

“两通”起飞在武汉引发巨大反响。武汉市委、市政府组织相关专家进行多轮讨论后,做出“敞开城门,‘两通’突破”的战略决策。1984年6月,中共中央、国务院批复了武汉市上报的经济体制综合改革试点方案,同意武汉将搞活“两通”作为综合改革的突破口。

同年6月底,武汉市召开新闻发布会,决定敞开三镇,开拓市场,搞活流通,围绕把武汉建设成为城乡结合的面向全省、沟通华中、联系全国和海外的现代化商流、物流、信息中心的目标,加快流通体制改革。同时,还提出重点要建立综合交通网络,充分发挥武汉作为内陆通海港口城市的优势,面向内地,通畅江海,逐步形成水、陆、空综合交通网络。

“两通”起飞战略的实施,全方位促进了武汉商业的大发展。据《汉口商业简史》记载,1991年,全国评出的百家最大零售商场中,武汉独占8家,成为最大赢家。

1992家,武商集团成功在A股上市。随后几年内,武汉中商、汉商集团、中百集团等武汉商业企业陆续登陆A股,一座城市同时拥有好几家上市商业公司的盛况,当时在全国绝无仅有,武汉的商业再次走在全国前列。

父母们以为最大限度尊重孩子的意志,就是制造了民主的家庭氛围,事实上很容易走向极端,制造出专制的氛围。孩子成为本质上的独裁者。孩子一哭,全家就得启动紧张模式,分工合作满足孩子当下需求;孩子要睡觉,全家就得保持安静;孩子怕热,全家就得跟着开空调,冷也得乖乖忍着;孩子爱看动画片,全家就得低龄化,每天守着喜羊羊和灰太狼傻笑。

“武汉在哪里?”

上世纪八九十年代,也是武汉商业最辉煌的时刻。随着经济特区、浦东开放等沿海城市的崛起,武汉的发展开始落后,与沿海城市的差距也越拉越大,逐步被边缘化。20世纪90年代末,武汉的GDP从之前的全国前十下滑到十几位。

当资金、人才、创新等要素逐步向配置效率更高的沿海地区集聚时,武汉的商业发展也停滞不前。以鄂武商A为例,在1995-1999年的几年间,营业收入基本在15亿-17亿元之间波动;汉商集团也是如此,在2002-2006年间,营业收入一直在4亿元左右徘徊,从未突破过5亿元。

武汉怎么了?本世纪初,这个话题一直困扰着武汉人。在2003年全国“两会”期间,时任武汉市市长李宪生在会上发言时连问三声“武汉在哪里”,引发全国关注。

“迷失方向的武汉”,也引起中央的高度重视。2004年,国家提出中部崛起战略,支持中部六省快速发展。2006年4月,国务院发布《关于促进中部地区崛起的若干意见》,出台了36条政策措施,提出要把中部建成全国重要的粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地以及综合交通运输枢纽。

在新一轮发展战略中,武汉也逐渐明晰了自己的定位:湖北省要努力建成中部崛起的重要战略支点,而作为省会城市的武汉,将是支点中的支点。

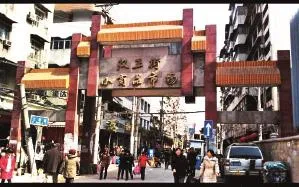

图为本世纪初的汉正街小商品市场。

武汉也找到了自己的短板:工业落后。除了一批“武字头”重工业外,武汉的现代工业基础相对薄弱。

现代工业落后,是造成武汉商业发展遇阻的重要原因之一。当沿海地区外向型经济发展得如火如荼时,处于内陆地区的武汉自然难以成为物流的集散地,而缺乏外来人流、物流、资金流、信息流的支撑,市内商业更多的则要靠“内需”拉动。但如果城市居民“口袋不富裕”,哪来闲钱用于购物消费呢?

为此,在中部崛起战略的支撑下,从2006年开始,武汉就将“工业复兴”摆在了重要位置。湖北省“十一五”规划,也将“武汉制造”列入实现湖北省“强力推进新型工业化”、实现振兴崛起的首位。

之后,武汉开始向建设国家中心城市冲刺,改善投资环境、兴建交通基础设施、加大招商引资力度,武汉“每天不一样”。2012年,武汉市GDP总额突破8000亿元大关,在全国城市中排名第九,时隔22年再次进入全国第一方阵。

汉口北已成为中国规模最大的商贸物流中心之一。

经济的快速发展,再次为武汉市商业发展提供了坚强支撑。以武广为例,1996年,资生堂“第一个吃螃蟹”,在武广设立专柜,成为第一个进入武汉的世界一线化妆品品牌。随后,兰蔻、雅诗兰黛、倩碧等知名品牌陆续进驻。但一直到2008年,武广的进口化妆品品牌销售并无太多亮点。2009年,武广化妆品的销售突然出现爆发式增长,之后多个世界知名品牌在武汉均销售火爆。

武广化妆品销售的案例,可能与化妆品品牌自身培育有关,但从大的环境上看,与武汉经济快速发展密不可分。

统计数据也可以佐证。2000年,武汉城区居民人均可支配收入为6763元,到2005年该数字达到10849.72元,5年增长60.43%;到2010年该数字更是增长到20806.32元,第二个5年增长91.77%——可见,武汉市民人均可支配收入增速越来越快——这表明,市民将有更多收入用于购物消费。

“抢人”大战

近几年,互联网特别是移动互联网的飞速发展,电商等新兴商业业态快速崛起,也由此诞生了一批新型商业企业。

不过,很可惜的是,在互联网以及移动互联网兴起的头几年,武汉在互联网领域全国并未抢得先机,包括电商等业态发展得不温不火。2017年,一篇标题为《出了雷军和周鸿祎,为什么湖北消失在中国的互联网版图中?》的网文刷屏,引发“湖北因何迷失在本轮互联网大潮中”的大讨论。网友讨论最多的,是“湖北人才外流”现象,很多互联网领域的大佬都出身于湖北或在湖北求学,但最终都离开了湖北。没有了人才,产业从何谈起?

这种“人才困境”引起了武汉的高度重视。近年来,武汉市在全国率先发起“抢人”大战,以各种优惠政策吸引人才落户,“城市合伙人”“创谷计划”“百万校友资质回汉”等系列活动,让武汉的创业氛围越来越浓。

近两年,武汉相继诞生了一批在互联网领域有较大影响的知名企业,如卷皮、斗鱼、盛天网络、宁美国度这4家企业,就被称为武汉互联网+“四小龙”。这4家企业中,卷皮、宁美国度均是To C端的商业企业。而在To B端,卓尔集团旗下卓尔购已成为中国最大的线上线下集成批发交易平台,覆盖全国25个城市,入驻商户超28万户,进入中国电商第一方阵。

当然,与过去鼎盛时期相比,如今武汉的商业发展还难以比肩曾经的辉煌,整体实力仍落后于北上广深等一线城市,但近年来处于快速追赶的武汉,一直没有放弃“复兴大武汉”的梦想。

商业之城武汉,未来更可期。