短季棉新品种德0720 生长环境优化研究

2019-02-18李凤瑞史加亮董灵艳张东楼赵文超李子双杨秀凤

李凤瑞 史加亮 董灵艳 张东楼 赵文超 李子双 杨秀凤

(德州市农业科学研究院,山东 德州 253015)

短季棉因生育期短,经济系数高,对我国黄河、长江流域棉区提高复种指数、增加单位面积效益具有重要意义[1]。 近年来,随着机械化程度的提高和轻简栽培技术的推广,短季棉的推广优势更加突出[2]。 短季棉的生长受多种环境因素影响,其中光照、温度、降雨量和土壤等因素难以人为控制,而密度、肥料和化控等措施可根据棉花生长的具体情况进行人为调节[3],因此构建短季棉优良的生长环境是提高短季棉植棉效益的关键。 目前,关于适宜密度、施肥量和缩节胺用量在调节个体发育、构建合理群体结构和提高棉花产量品质等方面的研究多集中在中熟棉。 研究表明,种植密度能够显著影响产量和品质[4-5],中等密度植棉条件下,棉花(Gossypium spp)的个体与群体协调生长[6-8],冠层结构特征和光合特性较优[9-10],群体光合速率保持较高水平[11-12];氮磷钾肥平衡施用[13-15],在施足底肥的同时采用尿素硝酸铵溶液追肥[16-17],适当氮肥后移[18-19],均可有效增加叶面积,延长冠层叶片光合功能期,提高棉花产量;在较高的叶面积指数条件下,适当增加化学调节剂用量,通过协调水肥运筹,培育良好的冠层结构,可实现棉花高产及超高产[20-21]。

在短季棉研究方面,王欣悦等[22]认为,在一定范围内合理密植,能够有效调控棉花个体及群体间同化产物的生产能力,增加密度可以提高棉花产量。 李伶俐等[23]研究发现在充足的氮肥条件下,保证适量钾肥的供应,维持氮钾平衡对提高短季棉的氮肥利用效率、产量和纤维品质极为重要;马宗斌等[24]研究表明,适宜的缩节胺用量能提高短季棉的光合速率和产量。 目前,关于综合肥料、密度和化控三要素对短季棉动态生长效应的研究尚鲜见报道。 本研究通过探究不同密度、施肥量和缩节胺处理对短季棉新品种德0720 个体发育和冠层结构动态及产量品质的影响,明确其对短季棉营养生长和生殖生长的效应,构建德0720 的最优生长环境,以期为充分发挥其增产潜力和科学开发利用该品种提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试棉花品种:德0720,山东省德州市农业科学院选育出的转基因抗虫短季棉新品种,2015年8月通过山东省农作物品种审定委员会审定。 该品种属早熟陆地棉类型,亲本来源于鲁棉研19 号×德夏棉1 号,全生育期105 d,早熟不早衰,高产稳产,抗病抗逆性强,综合性状较好。

肥料:氮、磷、钾肥,其中,氮肥为尿素(N 含量46%,鲁西化工集团有限公司)、磷肥为过磷酸钙(P2O5≥12%,铜陵市铜官山化工有限公司)、钾肥为硫酸钾(K2O≥50%,山东青上化工有限公司)。 化控药剂为缩节胺(dimethyl piperidinium chloride,DPC,98%原药,安阳市小康农药有限责任公司)。

1.2 试验地概况

试验于2014-2015年在山东省德州市科技示范园进行。 2014年播种前,试验地0~20 cm 耕层土壤基础养分含量为有机质1.37%、全氮1.70 g·kg-1、速效磷13.74 mg·kg-1、速效钾68.93 mg·kg-1。 排灌条件良好,每年整地前底施优质鸡粪45 方·hm-2。

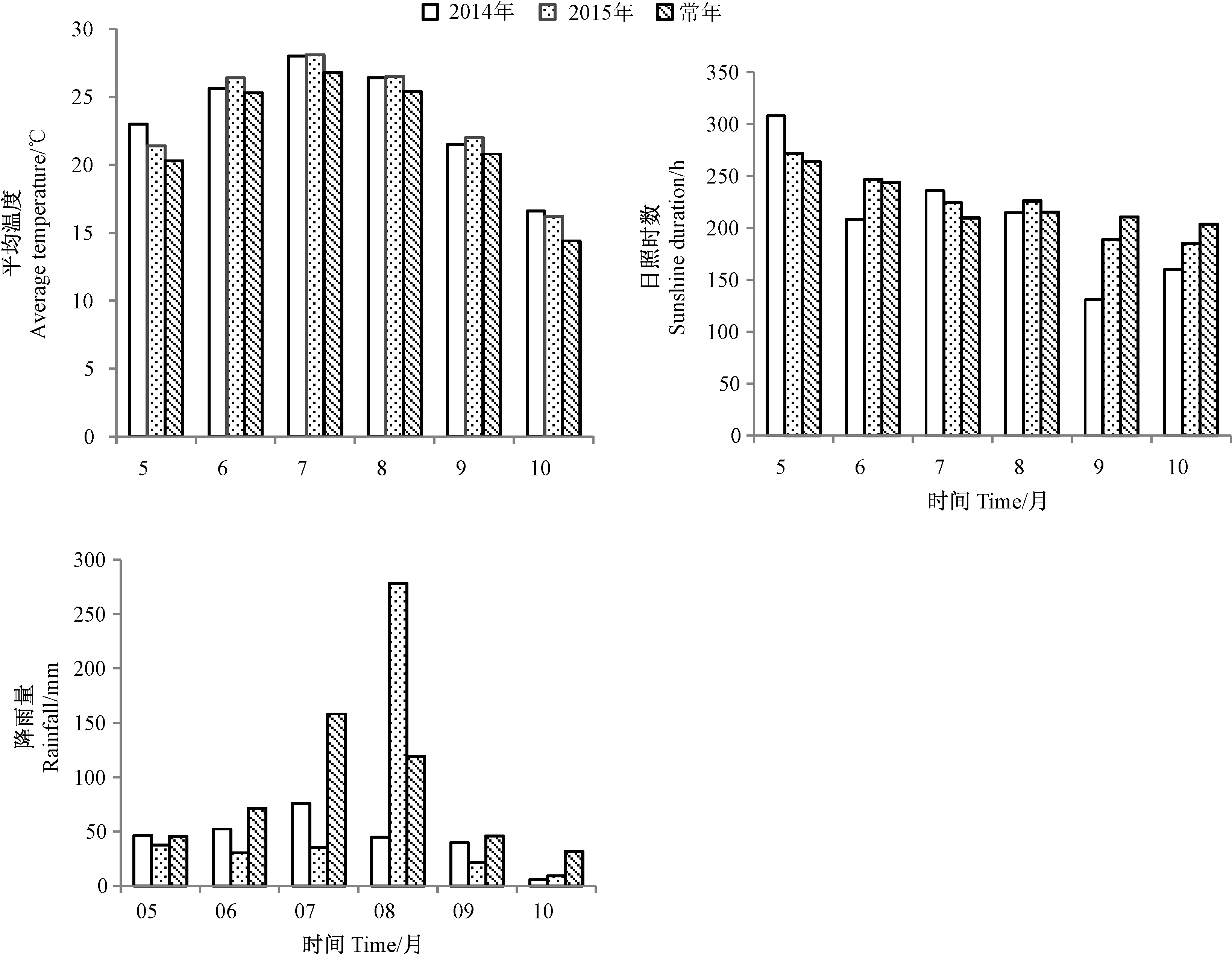

气象资料如图1 所示,在夏棉整个生长季节,2年月平均气温均较常年略高;2014年日照时数5、7、8月份较常年略多,6、9、10月份较常年略少,2015年日照时数前期较常年略高,9、10月份略低; 2014年全年降雨量均少于常年,2015年8月份降雨量超出常年158.8 mm,其余月份降雨均少于常年。

1.3 试验设计

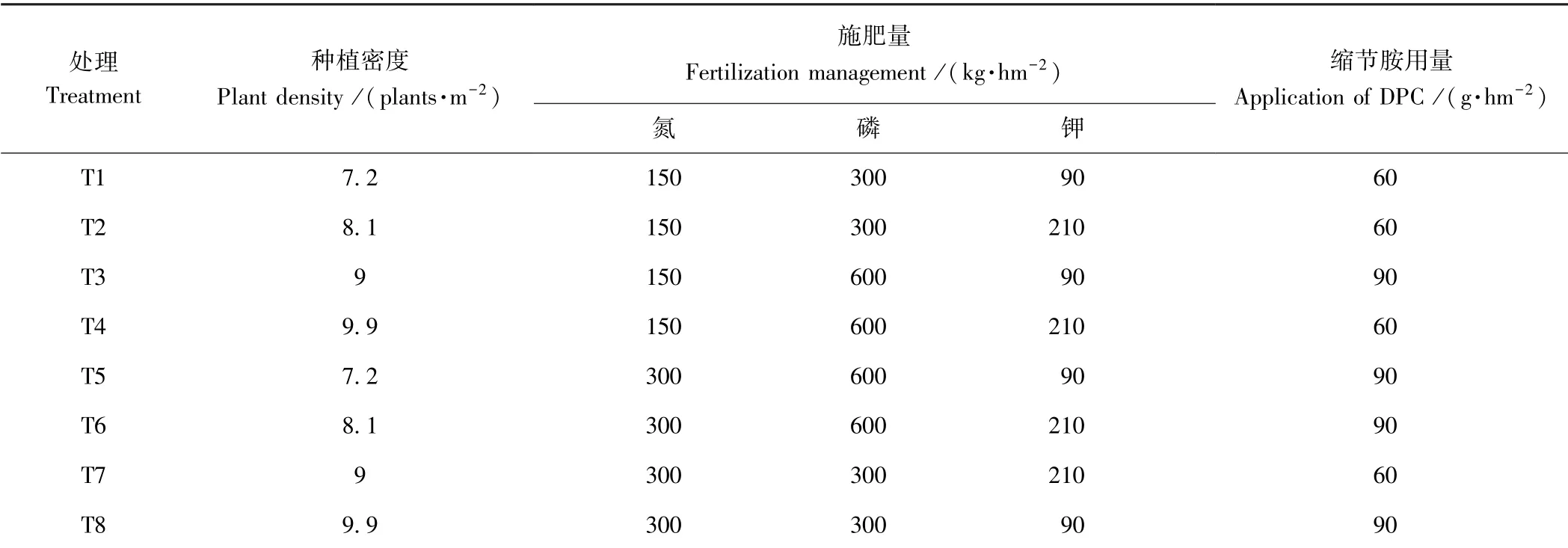

由表1 可知,2年试验均采用正交试验设计,其中种植密度设4 个水平,分别为7.2、8.1、9.0、9.9万株·hm-2;氮肥设2 个水平,分别为150、300 kg·hm-2;磷肥设2 个水平,分别为300、600 kg·hm-2;钾肥设2 个水平,分别为90、210 kg·hm-2;缩节胺用量设2个水平,分别为60、90 g·hm-2。 选择最优处理组合8个(T1~T8),每个处理设3 次重复。 氮肥在盛蕾期1次施入,磷钾肥底施,缩节胺分别于初蕾、初花、盛花期喷洒。 5 行区等行种植,行距0.60 m,行长5.56 m,5月26日播种,其他管理措施同大田。

图1 2014、2015年平均温度、日照时数和降雨量与常年对比Fig.1 2014、2015 average temperature, sunshine hours and precipitation compared to the average year

表1 2014-2015年试验设计Table 1 The experimental design in 2014 to 2015

1.4 测量指标及方法

1.4.1 生长发育状况调查 于6月30日,在试验各小区内选择长势均匀、具有代表性的植株10 株,并连续标号挂牌,进行定点定株调查。

1)株高测量(cm):子叶节至主茎顶端的高度。 于6月30日(见蕾期)、7月15日(盛蕾期)、7月30日(盛花期)、8月15日(盛铃期)和9月4日(吐絮期)分别对挂牌植株进行株高测量。 试验于7月30日打顶。

2)茎粗测量(mm):子叶节到第一片真叶节间最细部分茎的直径。 于6月30日(见蕾期)、7月15日(盛蕾期)、7月30日(盛花期)、8月15日(盛铃期)和9月4日(吐絮期)利用游标卡尺分别对挂牌植株进行测量。

3)冠层结构指标测定:分别于7月15日(盛蕾期)、7月30日(盛花期)、8月15日(盛铃期)和9月4日(吐絮期)上午10:00-12:00,利用Lp-80 型冠层分析仪(美国Decagon Devices 公司)测定冠层结构指标:在行间中央平行于播种行分别测量棉花冠层的自然光强、群体底层(距地面10 cm 处)的自然光强和叶面积指数,各小区每个部位分别测定5 个点,并按照公式计算底层透光率:

1.4.2 棉花产量及构成因素调查 于9月10日在每个小区中间3 行,调查株数和总成铃数,计算单位面积成铃数;于吐絮盛期,每小区取棉株中部内围铃50 个,晒干后测单铃重、衣分;于10月25日前按小区实收的籽棉产量,根据衣分折算出霜前皮棉产量。

1.4.3 纤维品质检测 将各小区霜前花(拣出僵瓣花)充分混合均匀,轧花后随机称取100 g 皮棉,取样送中国农业科学院棉花研究所棉花纤维品质检测中心检测纤维品质。

1.5 数据处理

采用Microsoft Excel 2007 整理试验数据和作图;DPS 7.05 进行统计分析。 由于冠层结构、茎粗和株高2年测定的数据较为相似,所以均取2014年数据作图;产量和纤维品质取2年数据。

2 结果与分析

2.1 不同处理德0720 的生长发育和冠层结构动态

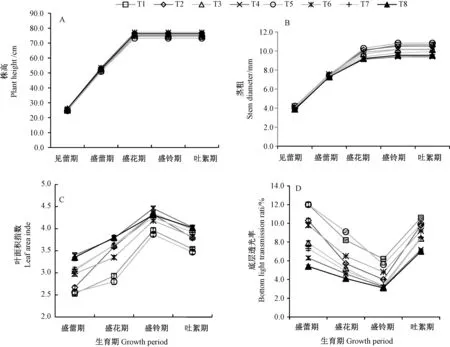

由图2-A 可知,从见蕾期到吐絮期,不同处理下德0720 的株高均表现出相同的动态变化规律,见蕾期到盛花期增长迅速,且呈线性增长,盛花期(7月30日)打顶后基本停止生长。 不同处理下德0720 的株高在见蕾期和盛蕾期差异均不明显,而在盛花期、盛铃期和吐絮期均表现为随着种植密度的增加而增大,随着化控量的增大而减小。 由图2-B 可知,德0720 生长过程中茎粗迅速增加,其中从见蕾期到盛花期茎粗增加最快,盛花期(7月30日)打顶后增速减慢,盛铃期(8月15日)后逐渐变缓趋于稳定。 不同处理下德0720 的茎粗在蕾期差异并不明显,但随着生育进程的推进,茎粗随着密度的增大呈下降趋势。 由图2-C 可知,不同处理下德0720的叶面积指数(leaf area index,LAI)均从盛蕾期至盛铃期持续增长,盛铃期后明显下降。 不同处理下德0720的LAI 均随着种植密度的增加而增大。 其中,T6 处理的LAI 曲线在整个生育期表现适中,从盛蕾期到盛花期平稳增长,从盛花期到盛铃期较快增长,从盛铃期到吐絮期缓慢下降,说明中等密度配合较高的缩节胺用量能够使群体结构更合理,有利于群体光合性能的发挥,在生育后期既能为棉铃发育提供养分,又不会引起棉铃晚熟。 由图2-D 可知,底层透光率变化与LAI 相反,不同处理的底层透光率在盛蕾期至盛铃期持续下降,盛铃期后又迅速升高。 底层透光率随着种植密度的增加而减小,随着化控量增大而增大。 其中T6 处理的底层透光率曲线适中,变化平稳。

图2 不同处理下德0720 生长发育和冠层结构的动态变化Fig.2 The dynamic changes of growing development and canopy structureof De0720 under different treatment

2.2 德0720 盛铃期底层透光率与霜前籽棉产量的相关关系

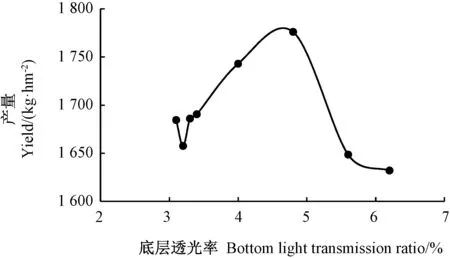

由图3 可知,在棉花中后期光温条件优越的2014年,霜前皮棉产量先随着底层透光率的增加而逐渐增大,当透光率达到4. 8%时出现峰值(1 776 kg·hm-2),后又随着底层透光率的增大而迅速下降,当透光率高达6. 2%时,霜前皮棉产量最低(1 632 kg·hm-2)。

2.3 密度、肥料和化控对德0720 产量品质的影响

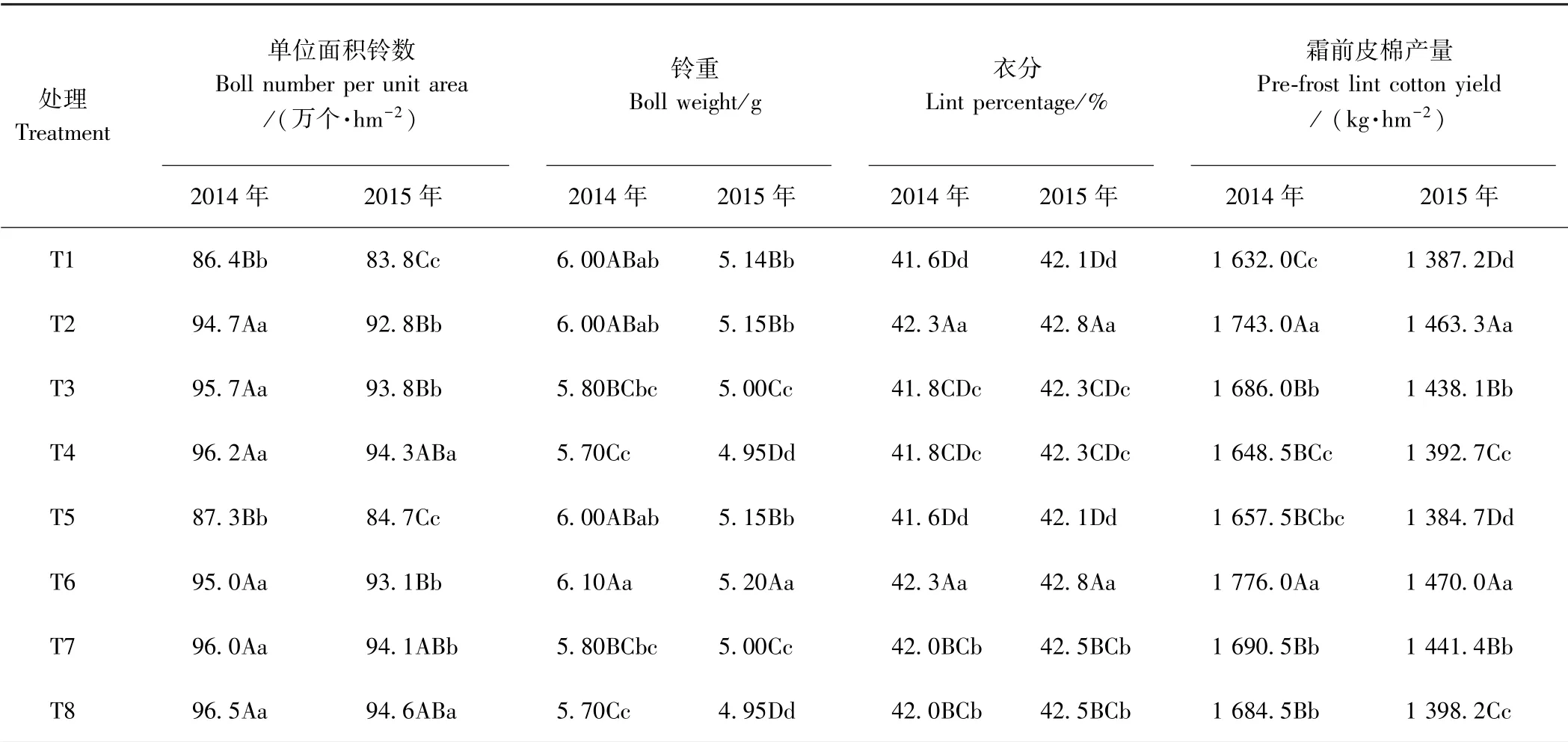

由表2 可知,德0720 霜前皮棉产量2014年表现为T6>T2>T7>T3>T8>T4>T5>T1,其中T6 和T2霜前皮棉产量均极显著高于其他处理,但二者之间差异不显著。 分析不同处理德0720 的产量构成因素,发现2年均表现为T1 和T5 处理的单位面积成铃数显著低于其他处理,T6 处理铃重(2015年)显著高于其他处理,T2 和T6 处理的衣分均极显著高于其他处理。

图3 德0720 在盛铃期底层透光率与霜前皮棉产量的关系Fig.3 The relationship between bottom light transmission ratio and pre-frost lint cotton yield of De0720

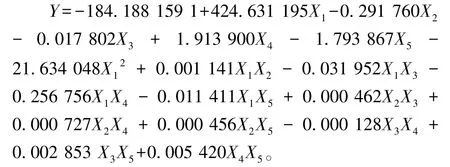

采用偏最小二乘回归建模对2014年产量结果进行分析。 以霜前皮棉产量作为目标函数(因变量Y),以密度(X1)、施氮量(X2)、施磷量(X3)、施钾量(X4)、化控量(X5)作为自变量,求得目标函数与自变量的数学模型:

表2 不同处理下德0720 产量及产量构成因素Table 2 The yield and yield components of De 0720under different treatment

根据模型的标准回归系数,得到各因子对德0720霜前皮棉产量的影响依次为施钾量(X4系=0.306 3)>施氮量(X2系=0.114 9)>缩节胺用量(X5系=0.102 1)>密度(X1系=0.026 6)>施磷量(X3系=0.025 5)。 通过对模型进行优化,得到自变量优化值分别为X1=8.137 0、X2= 299.896 6、 X3= 599.889 8、 X4= 209.978 4、X5=90.000 0,最优目标函数为 Y = 1 762.216 0 kg·hm-2,这与T6 处理因素及产量值基本一致。

运用偏最小二乘回归分析法对2015年产量结果进行分析,得到2015年各因子对德0720 霜前皮棉产量的影响依次为施钾量(X4系=0.240 0)>施氮量(X2系=0.019 6)>缩节胺用量(X5系=0.009 6)>密度(X1系=0.002 2)>施磷量(X3系=-0.006 9)。 自变量的优化值分别为:X1=8.330 9,X2=299.972 0,X3=599.542 0,X4=210.000 0,X5=90.000 0,最优目标函数为Y=1 463.185 6 kg·hm-2,与T6 处理及产量值大致接近。2年产量的分析结果表明,运用偏最小二乘回归分析本试验模型与实际情况拟合较好。

同理,采用偏最小二乘回归分析法对德0720 产量构成因素进行分析,2年试验结果表明,各因子对单位面积铃数的影响依次为密度(X1系,2014= 0.299 0、X1系,2015=0.301 0)>施钾量(X4系,2014=0.181 3、X4系,2015=0.151 4)>施氮量(X2系,2014=0.020 4、X2,2015=0.036 1)>缩节胺用量(X5,2014=0.013 6、X5,2015=0.030 3)>施磷量(X3,2014=0.006 8、X3系,2015=-0.012 7);各因子对铃重的影响为铃重随着密度(X1系,2014=-0.2846、X1,2015=-0.288 6)增大呈逐渐降低趋势,随着施肥量和化控量的增大而增大(2014年X2系、X3系、X4系、X5系均为0.027 7,2015年X2系、X3系、X4系、X5系均为0.025 5);各因子对衣分的影响依次为施钾量(X4系2年均为0.367 9)>密度(X1系2年均为0.117 5)>施氮量(X2系2年均为0.105 1)>缩节胺用量(X5系2年均为0)>施磷量(X3系2年均为-0.105 1)。

2.4 密度、肥料和化控对德0720 纤维品质的影响

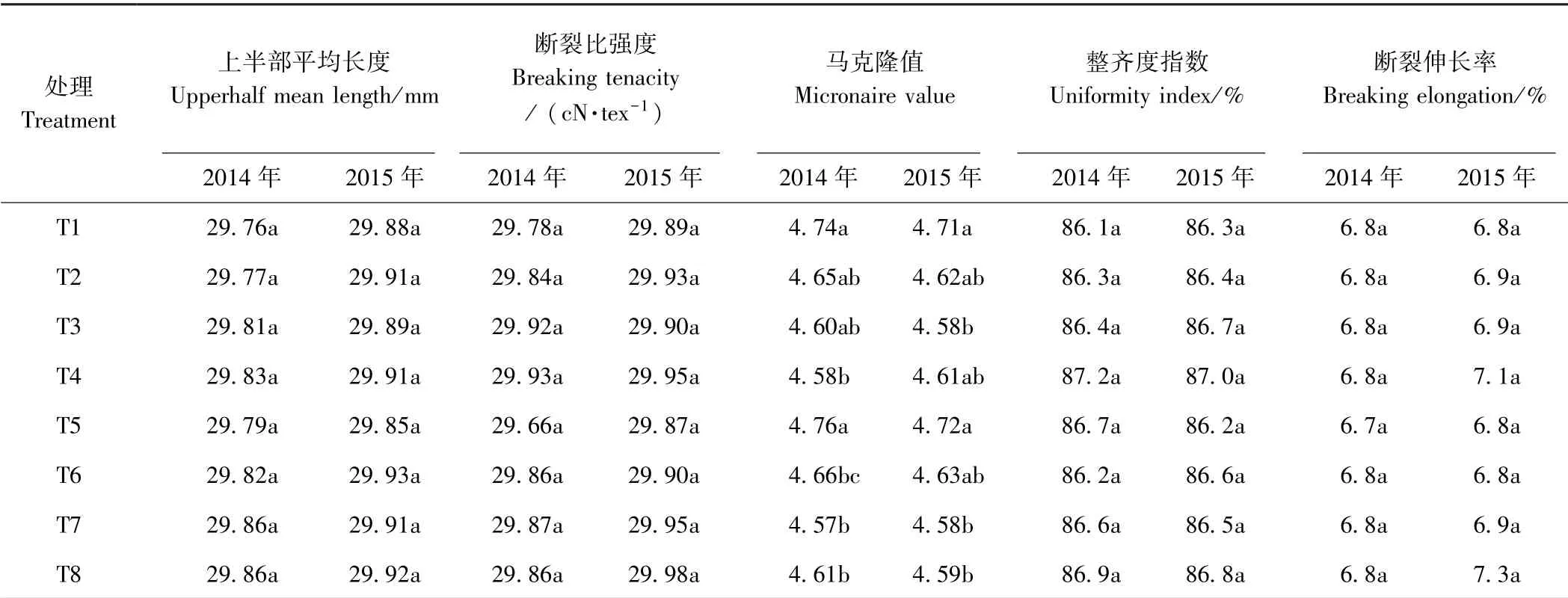

由表3 可知,不同处理下,2014、2015年断裂比强度均随着密度的增加呈增加趋势,但增幅较小,且差异不显著;马克隆值均随着密度的增加呈降低趋势;上半部平均长度、长度整齐度和断裂伸长率变化规律均不明显。 总体来看,不同处理对德0720 纤维品质的影响不大。

表3 不同处理下德0720 的纤维品质Table 3 The fiber quality of De0720 under different treatment

3 讨论

3.1 密度对德0720 生长发育、冠层结构及产量品质的影响

合理密植能够协调个体与群体生长、营养生长和生殖生长之间的关系,进而使棉田动态群体结构合理,棉株内“源、库、流”协调,为棉花优质、高产提供较多的光合产物。 然而,随着棉花化控技术水平的提高,种植密度范围不断发生改变[25]。 罗宏海等[26]研究发现中密度群体具有足够群体,培育健壮个体,叶面积指数高,持续时间长,冠层结构合理,光合物质累积多,皮棉产量高等特点;赵振勇等[27]研究表明,棉花生育前期对密度并不敏感,但后期(7月18日以后)存在显著性差异。 李伶俐等[28]研究发现合理增加种植密度,结合适量的缩节胺系统化控,维持适宜LAI 是麦后直播短季棉优质高产的基础;秦亚平等[29]研究表明,盛铃期最适、最大LAI 及其功能持续期是协调库源关系的重要因素。 上述研究结果与本研究基本一致。 本研究中,种植密度对德0720 个体发育的影响表现为盛花期后,株高随着密度的增大而增高,而茎粗随着密度增大而减小;密度对德0720 冠层结构的影响表现为叶面积指数随着种植密度的增加而增大,底层透光率随着密度增加而减小;德0720 为8.1 ~9.0 万株·hm-2中密度(与山东省夏棉区试密度接近)时,其叶面积指数、底层透光率适中,冠层结构优良,霜前皮棉产量达到最大值(1 776 kg·hm-2)种植密度对德0720 纤维品质的影响不大。 这与李伶俐等[28]的研究结果不一致,可能与密度的设计梯度不同有关。

3.2 施肥量、化控对德0720 生长发育、冠层结构及产量品质的影响

李祥云等[15]研究发现氮磷钾对棉花产量的影响效果依次为氮>钾>磷,其中氮肥可以适量多施,磷钾肥中等用量即可。 这与本试验结果基本一致。 本研究中,影响德0720 产量的首要因子是钾,其次是氮;影响铃数、铃重和衣分的因子均表现为钾>氮,这与李伶俐等[23]的研究结果一致,这可能与土壤的基础肥力不同有关。 本试验中,化控对德0720 株高的影响主要表现在控制株高效果显著,喷施缩节胺90 g·hm-2对控制株高效果较好。 化控对德0720 冠层结构的影响表现为叶面积指数随着化控量的增大而减小,底层透光率随着化控量的增大而增大,喷施缩节胺90 g·hm-2可使德0720 的叶面积指数和底层透光率适中,形成优良的冠层结构;化控对产量的影响仅次于钾肥和氮肥,表明适宜的缩节胺用量可以通过对株高的控制和冠层结构的塑造增加单位面积结铃数和铃重,进而提高产量。 这与罗宏海等[21]和马宗斌等[24]的研究结果一致。 本试验中,化控对德0720 纤维品质的影响不大,这与李伶俐[28]的研究结果基本一致,但其影响机理还有待进一步研究。

3.3 偏最小二乘回归分析法在本试验中的应用

本试验存在密度、肥料和化控的多重相关,因此运用偏最小二乘回归分析模型与实际情况拟合较好[30-31]。 经过对2年试验数据的分析,发现密度、肥料和化控的最佳组合均为T6 处理,该处理单位面积成铃数较高,铃重、衣分和霜前皮棉产量均为最高(且均极显著高于其他处理)。 T6 和T2 间霜前皮棉产量差异不显著,但T6 铃重显著高于T2,表明T6 更具增产潜力。

3.4 2014、2015年试验结果与气象参数间关系

2014年6月下旬至9月上旬的蕾铃期(除7月上旬降水64 mm 外)未出现有效降雨,气温较常年略高,光照充足,有利于夏棉开花结铃,7月下旬及时进行人工灌溉,因此德0720 长势稳健、整株成铃多,铃重高,产量高。 2015年,由于5、6月份偏旱, 7月份雨水适中,所以德0720 生育前期生长稳健,结铃较多。 8月份雨水较多,特别是8月27日大风降雨后,倒伏严重,迅速早衰,秋桃成铃率低,铃重下降,导致产量较低。

4 结论

采用偏最小二乘回归分析法,分析2年试验数据得出密度、肥料和化控的最佳组合为T6,即密度8.1万株·hm-2,底施鸡粪45 方·hm-2、过磷酸钙600 kg·hm-2、硫酸钾210 kg·hm-2、盛蕾期一次施入尿素300 kg·hm-2,初蕾、初花、盛花3 个时期共喷施缩节胺90 g·hm-2。该处理组合的株高、茎粗曲线适中偏高;单位面积成铃数和单铃重均处于较高水平;LAI 曲线在整个生育期变化平稳、表现适中;盛铃期底层透光率在4.8%左右;霜前皮棉产量达到1 776.0 kg·hm-2峰值。