基于“文化认同机制假说”的中国茶文化外译研究

2019-02-18曹惠吕新博郝妍焱

曹惠 吕新博 郝妍焱

(山东农业大学外国语学院 271018)

1 引言

中国茶文化是中华传统文化的重要组成部分。如何让中国茶文化“走出去”是一个重要的课题。要推动中国茶文化走向世界,翻译在其中的作用至关重要。很多译者在对外翻译问题上存在认识误区,认为翻译就是两种语言文字的转化,而没有考虑译成英文后的作品传播和接受度问题。比如《红楼梦》译本中,杨宪益夫妇的翻译在国内被认为是经典之作,而在国际上的影响力却不及霍克斯版本。可见,制约中国文化“走出去”的因素,已经不只是翻译问题,更重要的是如何使目标语言使用者认同和接受中国文化的问题[1]。在中国文化传播过程中,价值观与文化的接轨更为重要。

文化认同是指出发文化的文化因子在被引入目标文化之后,安全度过排异期,最终被目标文化所吸收[2]。在当今全球化的背景之下,不同民族文化在交流过程中碰到的问题都牵扯到文化的认同问题。也就是说,一旦某民族的文化获得了其他文化的认同,那么也就获得了在其内部传播、存在与发展的可能性。因此本文从文化认同角度探讨中国茶文化的外译问题,构建中国茶文化“走出去”的译介模式,以期为实现这一战略拓宽思路。

2 文化认同机制假说

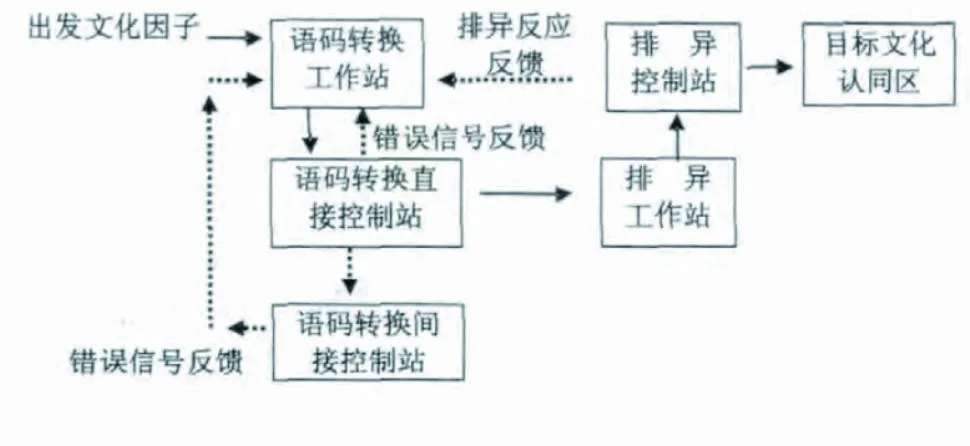

王东风[2]提出的文化认同机制假说运用控制论的原理,将文化认同机制喻为一个控制系统。其主要组成部分包括语码转换系统和排异系统。其中语码转化系统又分为语码转换工作站与语码转换控制站。语码转化系统的主体为翻译者与审校者。翻译者基于自身能力选择目标语言中的语码对本族语语码进行解构转换,而审校者(其中包括翻译审稿人、出版社审校及学术界翻译批评等)则对转换后的语码进行监控、反馈及纠正。经此系统处理之后,语码进入排异系统。排异系统包括排异工作站与排异控制站。在排异系统中起作用的是社会文化的制约力量。语码进入排异工作站,被目标语言使用者接受的语码将会被输送至目标文化认同区,被弃之不用或少用的语码则通过排异控制站反馈至语码转化工作站进行重新加工。其全部工作过程如下图所示:[2]

在实际运用中,文化因子随着目标语言的语码转换进入目标文化之中。目标文化与异域文化必须经过长时间的磨合。在此过程中目标文化的意识形态、文化传统等在排异站发挥作用,选取符合本民族文化精神的翻译语码输送至文化认同区,语码得到认同,文化因子也同时被吸收。

这一假说最初提出时是应用于“英译汉”的过程中。以Benz的英译为例,其最早时期的中文译名包括“本茨”“平治”等。但是这些译名虽发音相似,但不能体现高级轿车的性能,为中华文化所排斥。最终由排异系统反馈回转换系统,转换系统继而推出了“奔驰”这一译名。“奔驰”既与Benz有发音上的联系,又体现了高级轿车的性能,最后得以进入中华文化认同区。与“英译汉”的过程相似,中国文化的外译也同样要经历这样一个被异域文化排斥、质疑,直至认同的过程。比如2008年奥运会吉祥物“福娃”的翻译。起初“福娃”被译为“friendlies”,有专家质疑其发音与“friendless”相近,与其本身所体现的“友谊”、“和谐”之意相悖。最终其国际译名更改为汉语拼音“FUWA”。这正是体现了语码转换控制站的作用。“FUWA”这一语码在外媒报道中亦被采用,可见其已通过排异控制站进入目标文化区。

3 中国茶文化外译策略

3.1 借助语料库,检验译词

语料库是自然真实语料文本的集合,用以佐证某一种语言或语言变体的特征[3]。近年来,国内语料库研究迅猛发展,被应用于语言学、教学以及翻译等各个研究领域。在翻译实践中,语料库可以提供真实的语料参数,因此亦被广泛应用。可以运用英语语料库和平行语料库来检验译词是否进入目标文化认同区。以“茶道”一词为例,笔者在大型平行语料库CNKI翻译助手中搜索,发现有“tea ceremony””tea tao” 等不同翻译方法。

可见,“tea tao”与“tea ceremony”二词都经过了语码转换站和语码控制站。那么他们是否通过了排异控制站而顺利进入目标文化认同区呢?我们可以借助英语语料库进行检验。笔者在美国当代语料库(COCA)搜索发现,使用“tea ceremony”一词的语料有2368处之多,“Chinese tea ceremony”一词相关语料有81处,而使用“tea tao”的只有一处。可见,“tea ceremony”一词已进入目标文化认同区,而“tea tao”似乎遇到了排异反应,并没有被目标文化所接受。

3.2 增强文化自信,逐步推介中国茶文化

译词未进入目标文化区,原因多种多样。就“tea ceremony”与“tea tao”二词而言,“ceremony”本身源于英语文化,更易于理解。而“tea tao”作为外来词,受到排异在所难免。但是“tea ceremony”的中国文化特色不太明显,且其内涵不止是茶道,在很多语境下,它被用来指中国的“茶礼”。比如英国一家当地媒体在报道一对华裔夫妇的婚礼时提到: Honoring their Chinese heritage, the couple made sure to perform the traditional Chinese tea ceremony that symbolized the coming together of both families as one. (按照中国传统,夫妇二人举办了中国传统的茶礼,这象征着两个家庭合二为一。) 所以“tea ceremony”一词,在初步推介中国茶文化时是合格的,它更易于接受,有利于茶文化的海外传播。但是随着中国国力的不断增强,我们的茶文化推介应该更具中国特色,要寻找既具有中国特色又能更为目标文化接受的表达方式。再以“茶道”一词为例,在美国当代语料库中,还有两个词可以用来翻译:soda和chado。“soda”一词源于日语,“chado”则更具中国特色。“chado”在美国当代语料库中的语料有一百余处。比如,斯坦福大学网站中关于茶道的介绍中提到: Chado, the Way of Tea, is one of the time-honoured traditional arts. (茶道,指茶之道,是一种古老的传统文化。)

此处作者用到了“chado”一词,并在后面解释了其内涵为“茶之道”(the way of tea)。这种推介方式既突出了中国特色文化,又兼顾文化传播,不失为两全之道。 中国乃是世界茶文化的发源之地。中华民族最早种植茶叶,发展茶产业,形成了茶文化。茶文化随着茶叶的出口传播到世界各地,在东方形成了特色的朝鲜茶礼、日本茶道,在西方形成了荷兰茶会、英国下午茶[4]。因此,在推介中国茶文化时,我们要有文化自信,同时又要因时因地制宜。比如茶道之推介,在民间,可用“tea ceremony”一词,更易为普通民众接受。若在学界或官方,则可将“chado”“tea tao”与“tea ceremony”结合使用,既体现中国特色,又利于推广。

3.3 建立适当译介模式,减少文化排异

合理的译介模式是中国茶文化“走出去”的必要保障。“译”是手段,“介”是目的。茶文化的外译必须服务于茶文化的推介这一目的。

从译介内容上看,茶文化外译可选择西方受众较容易接受的文本,这样更容易进入文化认同区。谢天振[5]认为中国文化外译所选作品应该具备较好的可译性,既要有西方文学普适性又要具有本土特色。譬如在英国,下午茶文化盛行,强调悠闲的生活方式,交友的舒适状态,我们在推介茶文化时可侧重其休闲、交友之功能,介绍中国的茶道、茶馆文化,可不必一开始就贪多求全,从中国古籍茶文化开始。

从译介主体来讲,最好采取中外译者合作方式。因为译者作为中西文化沟通之桥梁,必须精通中西方文化。国外译者在把握读者用语习惯、文字偏好、审美等方面有着明显优势。中外译者合作,可在一开始在语码转换期就避免可能的文化排异反应。

在译介受众方面,我们应该充分考虑西方文化传统,逐步培养接受者,最大限度上吸引不同层次的茶文化受众。汉学家葛浩文在翻译莫言作品时采取了归化、改写、删减等翻译策略, 甚至把小说结局改成了与原著相反,使其能够为西方读者所接受。茶文化的外译也应该充分考虑受众的价值观、哲学观。可以参照史志康翻译《论语》时的做法,在推介中国茶文化时配上相关评注,把西方哲学家、思想家的观点放在一起,这样可以“借帆扬海”,借人家的“帆”,把我们的东西送出去[6]。

4 结语

中国茶文化博大精深,要使其“走出去”任重道远。在当前的国际形势下,中国文化处于弱势地位,要将茶文化发扬光大,势必要考虑到目标语文化的接受度与认同度。这是中国茶文化走出去的第一阶段。文化认同视角下的中国茶文化外译模式有利于茶文化的快速传播,有利于中国茶叶的推广,有利于我国综合国力的提高。随着我国经济、军事实力的不断增强,我们的国际话语权不断扩大,西方读者对中国茶文化的了解也将越来越多。在茶文化的深入传播阶段,我们可以不断调整策略,突出中国特色,帮助中国茶文化真正走向世界。