建安时期诗乐慷慨悲凉的成因浅探

2019-02-17郭欣欣

郭欣欣

内容摘要:建安时期,由于特定的政治环境,有不少的文人都寄情于音乐之中,并且统治者在与群臣交往时,音乐也成了其中必不可少的存在,因此诗乐关系变得更加紧密,两者是相互影响的;除此外,当时的文人大都具有相当的音乐造诣,有相关的音乐理论和实践,建安时期诗乐慷慨悲凉的特点也因此而产生。

关键词:建安时期 音乐 诗歌 慷慨悲凉

一.音乐与诗的紧密联系

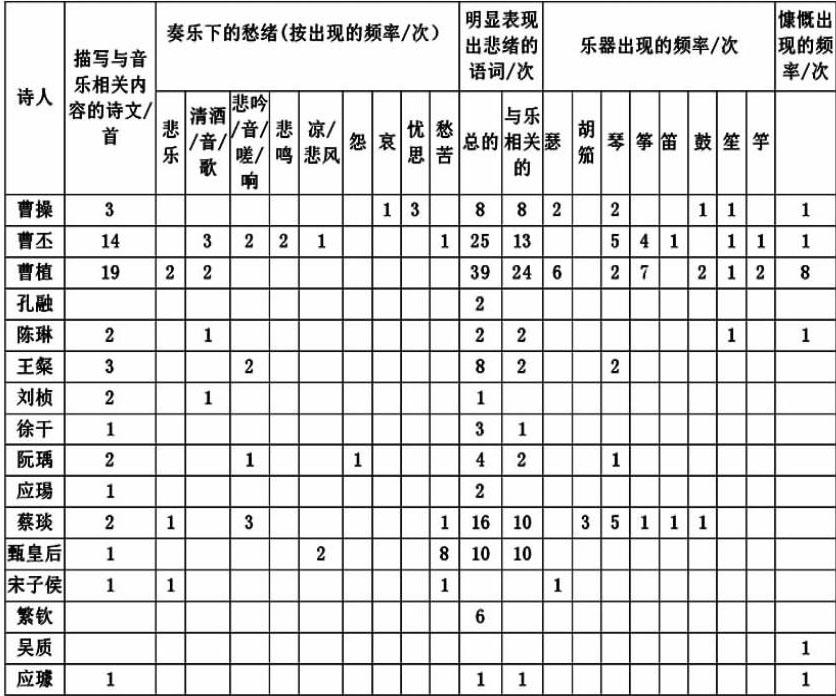

建安文人与音乐的关系是十分紧密的,可以这样说,在整个中国古代文学阶段,每个文人与音乐的关系都是如此,音乐从影响每一个具体的文人开始,逐渐形成足够影响一代之文学走向的地位,建安文人普遍具有很高的音乐修养,这可从笔者粗略的翻阅严可均先生《全上古三代秦汉六朝文》、逯钦立先生《先秦汉魏晋南北朝诗》这两本著作后,统计出与本文主题相关的诗文中看出,图如下表:

由上表可以看出这几方面明显的特点:

第一,建安时期文人与音乐相关的诗、赋数量还是较多的,尤其以三曹及建安七子居多,如曹操《气出倡》:“出随风列雨,吹我洞箫,鼓琴瑟,……酒与歌戏。”[1]《短歌行》:“我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”[2]王粲《公宴诗》:“旨酒盈金罍,管弦发徵音,曲度清且悲,……”[3]曹丕、曹植更是有很多的诗赋与音乐相关,曹丕有《善哉行》《燕歌行》《于谯作诗》《孟津诗》《夏日诗》《清河作诗》等等,曹植有《野田黄雀行》、《怨歌行》、《孟冬篇》、《斗鸡诗》等等在诗里已经直接涉及音乐,如“管弦”“抚节弹筝”“清商”“筝瑟”等,从这些诗里很清楚地看出,当时音乐是很受欢迎的,尤以清商乐为重,清商乐是一种建安时期十分流行的俗乐,文人间尤甚,这可由建安文人诗佐证,曹丕《燕歌行》中就写到:“援琴鸣弦发清商,短歌微吟不能长。”[4]《古诗十九首·西北有高楼》又写到:“清商随风发,中曲正徘徊。一弹再三叹,慷慨有余哀。”[5]这样类似的诗作在建安时期不占少数,可见文人与音乐的密切关系。

有音乐相关内容描写的赋虽然占少数,但也向我们说明了音乐之盛况,如曹植《七启》里说:“洞庭琴瑟交挥,……箫管齐鸣,”[6]可见当时音乐盛行的状况。不管从诗还是赋的数量上,都以曹氏兄弟创作的最多,这也与他们在政治上的领袖地位密切有关。

第二,这些诗里,在诗中有音乐也有悲情展现的也为数不少,这种悲情的展现离不开音乐的辅助,在建安文人的诗作中出现了大量的乐器和音乐内容的描写,如曹植在《弃妇诗》写到:“抚节弹鸣筝,慷慨有余音,要妙悲且清。”[7]在《怨歌行》写到:“吾欲竟此曲,此曲悲且长。”[8]曹植的诗里多次出现了瑟、琴、筝、笛、鼓、笙、竽,尤其以丝竹类乐器居多,如瑟、筝;曹丕的《清河作诗》里这样写:“弦歌发中流,悲响有余音。音声如君怀,凄怆伤人心。”[9]他的诗歌与曹植一样也有许多音乐、乐器内容的展现,同样的是以丝竹类居多,如琴、筝,这些诗直接地抒发了在音乐缭绕的环境中,生发出的哀情悲绪。

第三,从上图我们还可以知道,建安时期文人在诗歌中喜欢情感基调悲哀或者清厉的词,如“悲风”、“哀弦”、“清歌”、“悲声”、“清琴”等让人情感低落的词,在逯钦立先生的《先秦汉魏晋南北朝诗》中,涉及魏这一段的诗歌,凡讲到鸟声皆是“哀鸣”,凡涉及歌,皆为“清歌”,没有艳丽的词汇,风也是“秋风”,还喜用“箫箫”、“肃肃”,“萧瑟”等词,就算没有乐曲的陪伴,也营造出悲凉的气氛,在乐曲的渲染下更是如此。

由以上的统计我们可以知道建安时期的音乐对诗歌的创作及其风格的形成有着重要的影响,这与建安时期文人音乐修养的提高有很大关系,乐器的丰富也同样为此做出了影响。

二.建安文人音乐素养的普遍提高

从图1我们不仅可以看出诗乐的紧密联系,还可以从中知道建安文人音乐素养的提高,文人注重自我音乐修养不仅出于自我陶冶的需要,也离不开统治者的提倡与亲身的示范。曹操个人就很喜好音乐,这与他殷实的家庭和汉末风气有关,《武帝纪》说:“桓帝世,曹腾为中常侍大长秋,封费亭侯。养子嵩嗣,官至太尉,莫能审其生出本末。嵩生太祖。”[10]曹氏家族家庭殷实,自然常有乐舞表演,这对曹操音乐素养的形成是十分重要的。此外,汉末风气和其妻出身倡家也对曹操产生了影响,种种原因造就了他很高的音乐文化修养,这种修养不仅仅来自于一个统治者的单纯喜好,曹操对于音樂达到痴迷的程度,同时他也善于网罗很多的音乐人才,如蔡琰、杜夔等对音乐的发展做出很大的贡献;就艺术实践而言,曹操的个人创作也彻底贯行了入乐的传统,他的作品几乎是可入乐的,这些作品又几乎都是乐府。曹操的音乐修养以及政治形势的需要加之清商乐本身具有的特点,这种种有利条件促使清商乐成为曹魏政权时期流行的音乐种类,建安年间,它由曹操提倡兴起,并受到当时文人的喜爱,流行于当世,对于诗歌创作产生了重要影响。

除了曹操个人在音乐上的作为外,其子曹丕、曹植都继承了其父好音乐的品性。曹丕音乐造诣如何我们不得而知,但我们可以从他的身份地位、所处时代及他留下的具体的作品来推测出他对于音乐也是十分喜好的。《与吴质书》反映了宴游时的情况:“昔日游处,行则同舆,止则接席,何尝须臾相失!每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗。当此之时,忽然不知乐也。”[11]《夏日诗》:“比坐高阁下,延宾作明倡。弦歌随风厉,吐羽含徵商……从朝至旦夕,安知夏日长。”[12]可知当时赋诗的盛况;曹丕作为曹操的继承人,虽其音乐造诣不可知,诗才也低于其弟曹植,但作为太子,与文士来往是不可避免的事,在那个时代,两个同等级的文人在交往之中,乐舞都是不可避免要进行的,在太子的带领下这种形式的集会更甚;曹操死后,曹丕忌惮其弟,处处加以限制,尽管如此,不可否认他在诗歌方面的巨大的成就,对于音乐他无疑也是喜爱的,这种喜爱在他的诗歌里同样得到彰显,《侍太子坐》:“齐人进奇乐,歌者出西秦。翩翩我公子,机巧忽若神。”[13]在《赠丁翼诗》中写到:“吾与二三子,曲宴此城隅。秦筝发西气,齐瑟扬东讴。”[14]正是在三曹的推动下,建安时期的诗、乐才会达到如此繁盛。除了他们个人外,当时围绕在曹氏集团的文人们也大都具有极高的音乐才华,如蔡邕及其女儿蔡琰、杜夔、桓潭等,《后汉书·蔡邕传》就记载蔡邕:“季长戚氏,才通情侈。苑囿典文,流悦音伎。”[15]《后汉书》还记载了蔡邕关于“焦尾琴”[16]的故事,可见其在音乐方面的造诣之高;桓谭“好音律,善鼓瑟。”[17]杜夔在曹氏主政时期,担任太乐令,蔡琰也是一位精通音乐的才女,存世有《胡笳十八拍》这部乐曲作品。

在曹氏父子的庇护下,既然处于政治中心,那时的邺下相当于是首都,在整个社会都喜好清商乐的背景下,京城更甚,又有统治者的提倡和保护,这种影响常出现在上级延请百官时,此时虽然承袭汉制,雅乐不再占主流,但一个国家而言礼乐是不可缺少的,只是因为不同时期的特殊性,变换成不同形式而已,并且古时候文人的娱乐形式也不外乎听乐、赏舞、吟诗、出游等几种单调的形式而已,出游也常伴随听乐跟吟诗,曹氏父子就可以做到这点,这类诗主要有“公宴诗”,如王粲的《公宴诗》:“公子敬爱客,终宴不知疲。清夜游西园,飞盖相追随”“旨酒盈金罍,管弦发徵音,曲度清且悲,”[18]描述的就是这种盛况,这种场合丝竹乐舞是不会缺少的,曹丕《夏日诗》中就说:“比坐高阁下,延宾作名倡,弦歌随风厉,吐羽含徵商。”[19]曹植就有赋一首,描写延请宾客——《娱宾赋》,有时不单纯是延请,而是节日的共乐,此时宴会会更加隆重,如曹植的《孟冬篇》就描写了节日的盛况:“钟鼓铿锵,箫管嘈喝。”“鸣鼓举觞爵,击钟釂无余。”[20]还有《正会诗》,严均可题下注解说:“《诗纪》从《类聚》作元会诗。又题下注云:晋礼志汉仪有正会礼,正旦受贺。”[21]诗这样写道:“酒酤盈爵,中坐腾光……笙磬既设,筝瑟倶张,悲歌厉响,咀嚼清商。”[22]宴会本是高兴之事但听的是悲歌,奏的是清商,也只有在这样的社会风气下才会孕育出建安诗歌的独特风格。当然,除了崇尚“以悲为美”之外,也与当时文人雅集的出现有关,文人雅集或以统治者为中心,当时是以三曹为中心,在其周围围绕着建安七子等文人,这样的阵容聚集在宴会之时,作为臣子的建安七子等为了达到对统治者的迎合,有时也会做出悲慨之作,如曹丕《与吴质书》就有这种盛况的记载:“每至觞酌流行,丝竹并奏,酒酣耳热,仰而赋诗。”[23]除了公家的延请之外,文人下士之间也会有自己的聚会,也是自此开始才真正开启了中国文学传统中文人雅集的形式,后世有兰亭集会、金谷园雅集等,文人雅集于建安诗歌风格形成的积极影响在于,在集会上文人们或出于应和,或出于斗才,常吟诗作赋,并为整个诗歌风格的最终形成做出贡献。

除了群体性的聚会之外,文人们自己也有很高音乐修养,这一方面是文才的表现,一方面也可以排遣人生遇到的苦难及由此产生的忧虑,怡情养性。建安时期文人们具有很高的音乐修养,蔡邕就作有《琴赋》,孙该作《琵琶赋》,杜挚作《笳赋》这些专门的文、赋的出现表明当时的文人们对于音乐有很深的认识;文人们在遭遇现实的困境后,总是选择隐退到自我的世界中,音乐就成为他们最主要的途径,王粲《七哀诗》就有这样的描写:“独夜不能寐,摄衣起抚琴,丝桐感人情,为我发悲音。”[24]在夜不能眠的时候,抚琴就是唯一自我开解的方式,此时的琴弦似乎感应抚琴人的哀伤,发出悲伤的声音,这虽然是仲宣自我开解,但音乐在文人生命的意义由此可见一二,也正是由于建安文人们大都具有很高的音乐修养,这才使得此时音乐与诗歌的关系更加密切,当时人们从现实隐退到个人的小世界中寻求宁静时,音乐成为很重要的支柱,在音乐中又生发出悲情哀怨,这种期冀解脱的情绪不仅没被直接的化解,而是借由着音乐喷发出来。

总而言之,建安时期诗与乐的风格有着内在紧密的一致性,且在文人的生活中音乐扮演着重要的角色,文人将在音乐中得到的滋养又转注到诗歌中,在这过程中离不开文人们音乐修养的提高,为了更好地了解建安时期音乐对诗歌的具体影响,我们应当梳理一下此期的音乐来源、特点等。

参考文献

[1]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.

[2]严可均.全上古三代秦汉六朝文[M].北京:中华书局,1984.

[3]袁济喜.汉魏六朝以悲为美[J].齐鲁学刊,1988,3:104~109.

[4]罗焕玉.试论建安音乐的变化对诗歌的影响[J].陕西师范大学继续教育学报,2000,17(3):73~74

[5]胡郁青,赵玲著.中国音乐史[M].重庆:西南师范大学出版社,2012.

[6]徐如玉.建安诗歌慷慨风格的内涵嬗变及其他[J].临沂师范学院院报,2001,(2):72~75.

[7]隋雨竹.论建安诗歌中的尚悲风格[D].吉林:延边大学,2007.

[8]吴用.慷慨有余音,要妙悲且清[J].青海师范大学学报,2008,(4):94~97.

[9]邢培順.建安文学“慷慨悲凉”风格形成再探析[J].忻州师范学院院报,2011,27(4):15~18.

注 释

[1]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.345.

[2]同上.349.

[3]同上.360.

[4]同上.394.

[5]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.330.

[6]严可均.全上古三代秦汉六朝文.全三国文卷十六[M].北京:中华书局,1984.

[7]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.455.

[8]同上.426.

[9]同上.402.

[10]缪钺.三国志选,卷一[M].北京:中华书局,1962.1.

[11]魏宏灿校注.曹丕集校注[M].合肥:安徽大学出版社,2009.255.

[12]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.404.

[13]同上.450.

[14]同上.452.

[15][南宋]范晔.后汉书[M].郑州:中州古籍出版社,1996.590.

[16]同上.589.

[17][南宋]范晔撰.李立,刘伯雨选注.后汉书[M].山西:山西古籍出版社,2005.101.

[18]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.360.

[19]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.404.

[20]同上.430.

[21]同上.449.

[22]同上.449.

[23]魏宏灿校注.曹丕集校注[M].合肥:安徽大学出版社,2009.255.

[24]逯钦立.先秦汉魏晋南北朝诗[M].北京:中华书局,1983.365.