法医临床类司法鉴定投诉原因与管控举措

——以安徽省为视角

2019-02-16鲍现宝

鲍现宝,李 果

(1.安徽省计划生育科学技术研究所 安徽新莱蒂克司法鉴定中心,安徽 合肥 230031;2.安徽省司法厅司法鉴定管理处,安徽 合肥 230031)

1 安徽省法医临床类司法鉴定投诉现状

近年来,随着“四大类”司法鉴定业务获得快速发展的同时投诉数量也日益增多,引发业内人士的高度关注。

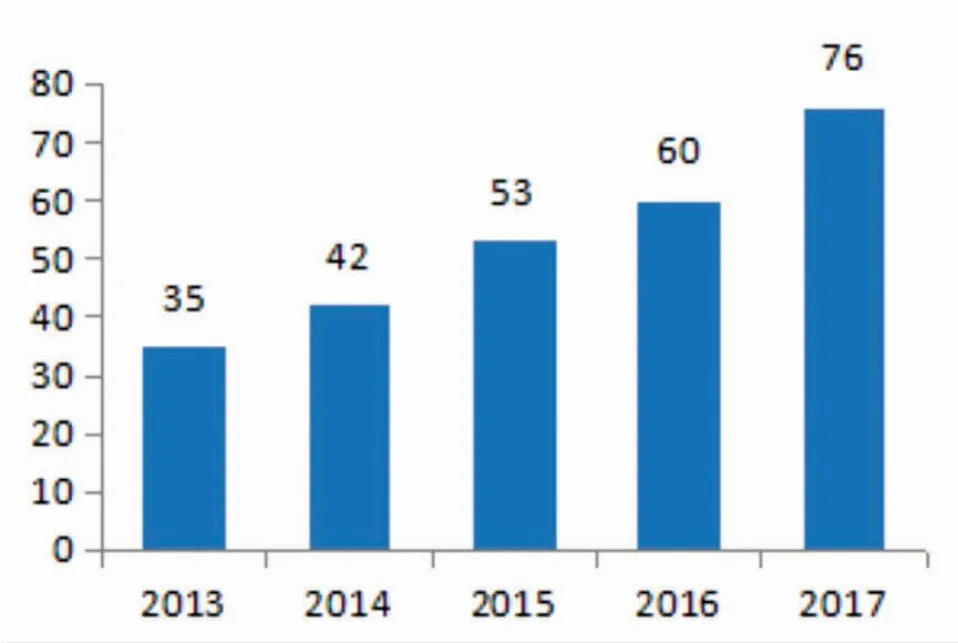

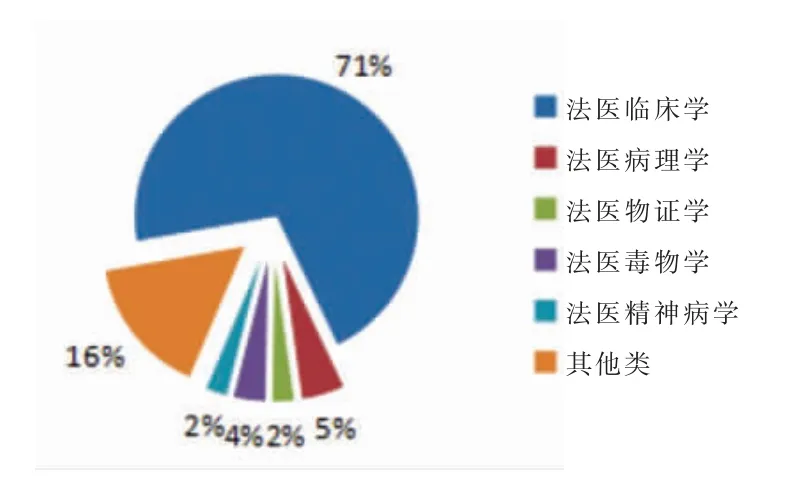

2013—2017 年度,从安徽省司法厅司法鉴定管理处投诉受理情况的统计来看(图1),有关法医临床类司法鉴定的投诉案例呈逐年上升趋势,且多年来在投诉排行中一直处于榜首(图2),也一度成为司法鉴定机构和司法鉴定行政主管部门面临的较为棘手的难题,是目前需要重点面对和亟待解决的问题之一。

图1 2013-2017 年安徽省投诉案件数量分布图

可以说,当前司法鉴定现状中,因法医临床资质取得的门槛低、鉴定案件量大、涉及利益群体多、鉴定机构良莠不齐、司法环境不良等因素的影响,导致鉴定意见的不一致或盲目采信进而引发众多的投诉出现。 也有人企图通过“投诉”手段达到正常鉴定不可获取期望利益的目的。 近年来,司法鉴定活动如同曾经的医疗活动一样,日益受到社会转型变化过程中不利因素的影响,成为被社会矛盾激化波及的领域[1]。

本文收集的所有投诉案件,均为我省司法厅层面直接查处或转交投诉来源地司法行政机关查处的案件。 不包括司法鉴定机构、司法鉴定人所在地的市县级司法行政机关单独查处的投诉案件。

图2 2017 年度安徽省投诉类别分布图

2 法医临床类鉴定案件中主要投诉原因

2.1 鉴定机构和鉴定人执业范围引发的投诉

2005 年全国人大常委会《关于司法鉴定管理问题的决定》(以下简称《决定》)第九条规定:“鉴定人和鉴定机构应当在鉴定人和鉴定机构名册注明的业务范围内从事司法鉴定业务”。 2000 年《司法鉴定执业分类规定》(试行)第五条规定:“法医临床鉴定:运用法医临床学的理论和技术,对涉及与法律有关的医学问题进行鉴定和评定。 其主要内容包括:人身损伤程度鉴定、损伤与疾病关系评定、道路交通事故受伤人员伤残程度评定、职工工伤与职业病致残程度评定、劳动能力评定、活体年龄鉴定、性功能鉴定、医疗纠纷鉴定、诈病(伤)及造作病(伤)鉴定、 致伤物和致伤方式推断等。”《司法鉴定程序通则》第十八条、第十九条就鉴定人的执业资格及鉴定人数做出了具体规定。 但在法医类司法鉴定实践过程中,在法医临床和法医精神病受案范围方面往往存在较大分歧,如:仅仅具有法医临床司法鉴定资质的鉴定机构,依据精神病医院出具的精神检查结果、心理检查报告等进行精神损伤的伤残评定;或针对颅脑损伤所致的精神障碍或智力缺损,同时合并有躯体损伤的,由仅具备法医临床鉴定资质的机构单独进行伤残程度的综合评定。 最终,因鉴定意见不能迎合一方的期望,鉴定机构往往被投诉人以超范围执业为由进行投诉。

2.2 鉴定人的检查过程的不规范性引起的投诉

检验过程是法医临床鉴定的关键环节,鉴定人检验的规范与否可能会影响整个案件的最终结果。英国学者道西认为,“技术规范系根据一定的物质技术,根据从自然科学中得来的一定原理,去解决一定技术问题的‘模式’和‘模型’[2]”。鉴定人需根据鉴定之需要,依次按照:国家标准;行业标准和技术规范;该专业领域多数专家认可的技术方法的层级[3],选择适合的该领域内的技术标准、规范和方法。 在对伤者进行检查时,鉴定人应严格遵守相关技术规范进行详细法医学检查。 目前涉及法医临床鉴定的部颁规范有:《法医临床检验规范》(SF/Z JD0103003-2011)《法医临床影像学检验实施规范》(SF/Z JD0103006-2014)《视觉功能障碍法医学鉴定规范》(SF/Z JD0105001-2016)《听力障碍的法医学评定》(GA/T914-2010)《外伤性癫痫鉴定实施规范》(SF/Z JD0103007-2014)《外伤性癫痫鉴定实施规范》(SF/Z JD0103007-2014)《周围神经损伤鉴定实施规范》(SF/Z JD0103005-2014)等。

实践中,因部分司法鉴定机构条件的限制,鉴定人往往难以严格按照上述规定进行详细的专科检查。 特别是少数来自临床一线的兼职司法鉴定人,苦于繁忙的临床业务,不能沉淀、细心研读与法医临床鉴定有关的检验规范,或“习惯于”临床医生的诊疗思维,常常因检验过程中的不规范行为引发投诉。 比如人体损伤后引起的性功能障碍,《男子阴茎勃起功能障碍法医学鉴定规范》(SF/Z JD010 3002-2010)损伤后阴茎器质性勃起功能障碍的认定,必须通过3个晚上连续的NPT监测来进行评估,再根据需要选择针对性的实验室检查方法(如:神经系统电生理学检测、阴茎血流动力学检测、血液生化学检查等)。 但鉴定人往往单纯依据病历上的临床诊断,对照相应条款评定伤残而导致投诉。 再如:人体损伤程度中关于外伤性癫痫的认定:颅脑损伤后癫痫重伤鉴定要件包括:(1)有二次以上典型癫痫发作史;(2)有明确的颅脑外伤史;(3)影像学检查有明确颅脑损伤的表现(如脑挫裂伤、颅内血肿、颅骨凹陷性骨折、脑水肿、脑软化、脑内异物、慢性硬膜下血肿及脑膜-脑瘢痕等);(4)脑电图检查出现特异性癫痫发作波或24 小时脑电监测出现特异性癫痫发作波,癫痫发作源于颅脑损伤部位;(5)排除其他病因所致癫痫。以上5点中(1)、(2)、(3)、(5)是必备要件,(4)是条件要件[4]。 鉴定人必须熟悉相应的鉴定规范,严格按照具体的规定完成专科检查,否则便会成为善于寻找“借口”的利益关切方/当事人投诉的对象。

2.3 委托事项的不明确性导致的投诉

法医临床鉴定解决的问题一般是办案机关处理案件的疑难的专业性问题,鉴定人需遵循科学、客观、公正的宗旨,开展鉴定活动时必须紧紧围绕委托方的委托事项来进行。 鉴定意见的正当性要求委托鉴定的事项应为事实问题,且必须是专门性问题。

《司法鉴定程序通则》(中华人民共和国司法部令第132 号)第十一条规定“司法鉴定机构应当统一受理办案机关的司法鉴定委托。[3]”同时,第四十八条规定“本通则所称办案机关,是指办理诉讼案件的侦查机关、审查起诉机关和审判机关。”实际司法鉴定过程中,鉴定机构的大量案源来自于个人委托、律师事务所委托的诉前鉴定,暂不考虑司法鉴定的委托权问题。 上述委托人因对法医临床司法鉴定的专业性问题知之甚少,委托鉴定的事项往往不符合司法鉴定的技术要求,鉴定机构或鉴定人为了不让“案源流失”,盲目受理,出具的鉴定意见难以“成全”委托人而被“反水”投诉。 部分机构在正式受理案件后,因发现委托事项不合适而单方进行变更时,由于没有及时与委托人进行有效沟通,当鉴定意见未能达其预期时,委托人便以未能按照事前委托事项要求鉴定为由进行投诉。 其次,在实际检案过程中,委托人如法院往往因受制于对鉴定事项的不了解,或为了规避审判案件的风险,而将本可以通过调查取证解决的常识性问题或事实问题,委托鉴定机构进行专业技术鉴定。 而鉴定机构或鉴定人为了争取案源或经济利益,故意“放水”收揽案件,为日后的投诉埋下隐患。 “有求必鉴”、“友情必鉴”关系的牵扯,鉴定机构或鉴定人置司法鉴定的严肃性不顾,最终成为被投诉的“常客”。

2.4 鉴定材料的异议引起的投诉

法医临床案件,绝大多数涉及外伤、疾病的系统治疗,病历资料繁多。 笔者统计的数据显示,因鉴定材料的异议引发的投诉大致分为两类:一是鉴定材料的真实性、完整性、合法性存在问题;二是因多次补充鉴定材料后引发的“鉴累”。 《司法鉴定程序通则》第十二条规定:“委托人委托鉴定的,应当向司法鉴定机构提供真实、完整、充分的鉴定材料,并对鉴定材料的真实性、合法性负责。 司法鉴定机构应当核对并记录鉴定材料的名称、 种类、 数量、性状、保存状况、收到时间等。[3]”可以看出,对鉴定材料的审查义务应为委托人,司法鉴定人没有取证的权限,可见来源于委托人的鉴定材料,其真实性、可靠性也取决于委托人。 但在鉴定实践中,委托人往往在选择好鉴定机构后,填写委托书并交由双方当事人自己前往鉴定机构,所有的鉴定材料未能经过法庭质证,而将核实鉴定材料的责任“交由”鉴定机构或鉴定人, 委托人从而转移了本该承当的责任。鉴定机构为“维护”固有的业务关系,让鉴定人错位承担了对鉴定材料所有的审查义务。 因鉴定人苦于有限的“审查能力”或对注意义务的谨慎不够,鉴定书中引用了有重大瑕疵的鉴定材料,如自我杜撰的门诊病历、修改的病历材料等,而招来当事人的投诉。 其次,鉴定人因审查材料不够细心,反复多次地要求当事人补充鉴定材料,当事人源于急切的索赔心里,认为鉴定机构或鉴定人在故意“刁难”自己、拖延鉴定,故向主管部门投诉。

2.5 鉴定时机的不同引起的投诉

因法医临床涉及的损伤较多,部分案件可能较为复杂,且目前对不同损伤的鉴定时机尚无统一的规范性文件出台,部分行业性的共识难以覆盖各种具体的损伤。 由于医疗未终结或临床体征不稳定,鉴定时机未到进行鉴定的,是造成多家鉴定意见不一致,引起投诉的原因之一。 多年来,法医界遵循的“潜规则”是:原发性损伤一般要求在3 个月内,人体功能障碍、容貌毁损的至少要求在伤后3~6 个月,神经功能、精神障碍的在伤后6~12 月,方可受理鉴定。 特别是针对上下肢六大关节部位内固定在位情况下,最终鉴定意见是依据关节活动功能情况进行评价的案件,往往赔偿义务人认为内固定器材对关节活动产生明显的制约,以内固定在位加重关节功能的障碍程度从而拔高伤残级别或损伤程度,故以鉴定时机不成熟、治疗尚未终结为由,提出投诉的情况比较突出。

2.6 其他原因引发的投诉

法医临床鉴定案件中,不少损伤涉及伤病因果关系及参与度的分析,这是目前法医临床鉴定的难点。 正确进行伤病因果关系分析和判定,直接影响到损伤程度、伤残等级和护理依赖程度的评定正确与否,涉及刑事诉讼案件中的定罪量刑以及民事诉讼案件中的损害赔偿。 笔者曾遇见一眼损伤案例,初次鉴定为四级伤残,重新鉴定的结果为三级伤残,外伤参与度为50%。 因双方对两次鉴定意见的分歧较大,第三次委托某鉴定机构进行鉴定,后引发投诉。 因涉及外伤参与度的判定,目前难以形成规范性的文件,不同鉴定人对同一案件有各自的看法,可能最终给出明显不同的量值,从而在委托人内心形成“鉴定的随意性、不严肃性”而引发纠纷或投诉。 部分案件,鉴定人未能完全掌握伤病因果关系的分析理论,或对部分标准的把握能力不够,导致鉴定意见出现较大程度的偏离。 如在伤残等级鉴定时,未能按照伤残鉴定的一般原则,首先确定最终损害后果(疾病)所相当的伤残等级,然后分析伤病关系,再判断原因力大小(及损伤参与度)的思路。 而在人体损伤程度鉴定时,鉴定人伤病因果关系分析理论的匮乏,将会直接导致截然不同的鉴定意见,从而决定法院错误地审理案件的走向。

另外,司法鉴定人对临床诊断采取拿来主意观念,鉴定时没有进行认真审核、去伪存真,直接将临床诊断意见运用于司法鉴定中,导致鉴定意见的错误而产生投诉的现象也不在少数。

3 有效减少法医临床鉴定投诉的主要举措

3.1 安徽省司法鉴定主管部门采取的措施

司法鉴定主管部门要积极探索投诉受理和质量管理的新模式,努力推动投诉受理和质量管理实现“三个转变”,即由被动接诉向事前预防转变,由案件处理向日常监督转变,由随机无序向规范化运作转变,形成司法鉴定质量管理的长效机制[5]。

3.1.1 加快推进司法鉴定机构认证、认可工作

司法鉴定机构是司法鉴定实施的载体,其良好的组织架构、完整的管理体系和专业技术能力是鉴定意见是否合法、公正、客观的重要保障。 当前,部分鉴定机构主动投入不够,仪器设备的配置不符合司法部《司法鉴定机构仪器设备基本配置标准》,鉴定技术能力不足; 部分机构片面追求经济效益,忽视自身建设,制度不健全,导致内部管理不规范。 认证认可对于提升司法鉴定机构的管理水平和技术能力,对提高司法鉴定人员的技术水平和执业操守,对规范司法鉴定机构的管理、提升司法鉴定的公信力具有较大意义。 我省此项工作起步较晚,因此任务较为艰巨。 截止2017 年底,我省数十家机构建立了质量管理体系,12 家机构通过了中国合格评定国家认可委员会认可(CNAS)和中国合格评定国家认可委员会实验室认可(CMA),7 家机构通过了省级检验检测机构资质认定(省级CMA)。 省司法厅将会进一步推动全省司法鉴定机构尽快完成认证、认可工作,完善鉴定机构自身建设,引导、促进机构内部管理规范化,努力让司法鉴定在硬件和制度上拥有足够的基础保障,让“产品”——司法鉴定意见,经得起法庭的检验。

3.1.2 建立多方沟通机制,完善配套制度。

由于司法鉴定涉及面广、社会因素复杂,部分案件处理难度较大。 对此,我省于2010 年制定了《安徽省司法鉴定机构重大鉴定事项报告办法》,从而形成重大事项报告制度。 要求省行政区域内从事司法鉴定业务的各类司法鉴定机构,在进行8 类重大鉴定事项鉴定时要上报主管机关。 属于重大鉴定事项包括:犯罪嫌疑人可能判处死刑、无期徒刑的;社会敏感问题、群体性事件;危害国家安全、重大公共安全;涉外或者涉港、澳、台案件;两次以上重复鉴定或重新鉴定、补充鉴定;涉法院、检察、公安部门、军队的;案发时间长(5 年及5 年以上)、争议比较大的;其他应当报告的重大鉴定等。 旨在为减少和监督司法鉴定可能产生的不必要争议。

实践中,法医临床类案件大多涉及车辆保险,保险公司成为主要“买单者”。 保险公司常常对某些鉴定机构存在一些“偏见”,罗列相应案件进行投诉。 为了增进沟通和理解,增添鉴定透明度,规范涉保司法鉴定。2014 年10 月,安徽省司法厅和安徽保监局联合出台了《关于做好涉及保险理赔司法鉴定工作的意见》,要求“鉴定时,委托单位、当事人未通知保险机构的,司法鉴定机构应当通知相关保险机构在鉴定时到场。” 让保险机构成为鉴定过程的参与者、见证者,增加鉴定透明度。 努力建立行业间互信、互认沟通机制,倡导“阳光鉴定”。

3.1.3 建立培训考核机制,提升鉴定水平。

从省厅层面,狠抓鉴定人业务培训和考核,不断提升鉴定人专业水平。 以2016 年度为例:10 月份,省厅和省司法鉴定协会连续三周对全省近900名法医临床司法鉴定人集中开展了《人体损伤致残程度分级》全员培训,并进行了全员考试,进一步提升了司法鉴定人的专业水平和业务能力。 2016 年能力验证满意和通过率达94.14 %,为历年最高,位居全国前列。 2016 年11 月份,省厅举办了全省法医临床类司法鉴定专业技能比武大赛,全省21 支代表队63 名法医临床类司法鉴定人参加比武大赛。 组织全省司法鉴定机构参加“宋慈杯”优秀司法鉴定文书评选活动。其中,2016 年,为进一步提高我省司法鉴定机构鉴定文书制作水平, 提升司法鉴定质量,积极组织全省鉴定机构参加司法部举办的第二届“宋慈杯”优秀司法鉴定文书评选活动。 本次活动,组织专家从各市上报的180 份鉴定文书中遴选30 份参加评选。 其中,1 份荣获三等奖,1 份荣获优秀奖。 组织全省司法鉴定案卷评查活动:10 月上旬启动了2016 年度司法鉴定案卷评查活动,组织专家在网上随机抽取法医临床卷宗260 份、法医物证卷宗100 份。 评查采取随机抽取、匿名评查、专家点评等方式进行,对存在质量问题的卷宗进行通报,并约谈相关机构负责人。 逐步建立长效奖励和惩戒机制。 采取上述多种培训和考评措施后,在鉴定行业中树立了“竞争、竞学”的良好氛围,使得鉴定人的职业素养和执业水平持续不断提升,鉴定人的内在价值感与成就感油然而生。

3.1.4 构建鉴定人、专家辅助人出庭援助制度

法律援助制度,是国家在司法制度运行的各个环节和各个层次上,对因经济困难或者其他因素而难以通过一般意义上的法律救济手段保障自身权利的社会弱者,减免收费,提供法律帮助的一项法律保障制度。 它作为实现社会正义和司法公正、保障公民基本权利的国家行为,在国家的司法体系中占有十分重要的地位[6]。 我省于2009 年制定了《司法鉴定援助办法》,并取得积极的效果。 在此框架之下,积极探索尝试在鉴定人、专家辅助人出庭方面提供援助制度,对那些经济困难的公民,在鉴定人、专家辅助人出庭费等方面进行援助以保障其获得充分的鉴定服务,维护其合法利益。 建立一支司法鉴定专家辅助人队伍可以让每个与司法鉴定有关当事人有机会聘请到合适的专家助手,为维护其合法利益成为可能;完善的鉴定人出庭制度应包括鉴定人、专家辅助人出庭平等,并可在法庭上进行对抗性辩论,这样不但使投诉人核心诉求得以解决,而且可以防止虚假鉴定并提高鉴定人素质。

3.2 鉴定机构或鉴定人降低投诉率的路径

司法鉴定过程中,鉴定机构或鉴定人需强化执业注意义务,规避自我风险。 司法鉴定机构或鉴定人需树立牢固的执业风险意识,提升注意义务,在案件受理阶段和鉴定实施阶段严格把关,把潜在的投诉消除在萌芽状态。

司法鉴定委托、受理阶段的鉴定要严把“四关”:(1)委托、受理范围严格把关;(2)诉前鉴定、非诉案件受理严格把关;(3)重新鉴定、多次鉴定案件严格把关;(4)文证审查案件严格把关。司法鉴定实施阶段要严把“五关”:(1)严把程序关。 鉴定过程中,鉴定人要对具体的鉴定步骤、方法、标准、检查结果详细列举和记录。 (2)严把鉴定人员关。 严格按照《司法鉴定程序通则》的规定,复杂、疑难案件需进行会诊或邀请专家参与,杜绝“一人检查、一人签发、他人配合”鉴定的乱象;遏制“包片鉴定”怪象的蔓延,切实履行回避制度。 (3)严把到场人员见证关。 委托人有特殊要求的,鉴定机构应当通知关切方到场见证。 对无民事行为能力、限制行为能力、精神病患者或需要尸体解剖者,必须严格按照规定通知相关人员到场见证。 (4)严把鉴定期限关。 委托人对具体司法鉴定意见书的完成时间有具体约定的,从其约定。 否则,应当按照《司法鉴定程序通则》的相关要求执行。 (5)严把文书制作关。 司法鉴定机构或鉴定人需严格按照司法部《司法鉴定文书规范》制作司法鉴定意见书,不能遗漏任一格式要素,必须统一、规范地制作文书。

4 结语

投诉是伴随司法鉴定领域的一种常见现象,其源于多种复杂因素。 有效管控和减少投诉成为司法管理部门、鉴定机构和鉴定人不得不面临的现实问题。 通过对我省法医临床类投诉原因的分析、总结,以及我省采取的积极有效措施和做法,期许能为同行提供一定的参考。