我国矿产资源自然区划研究

2019-02-15侯华丽吴尚昆

周 璞,侯华丽,吴尚昆

(1.中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;2.中国自然资源经济研究院,北京 101149)

矿产资源作为关系国家资源安全、区域经济发展和生态文明建设的重要物质基础、空间载体和构成要素,其不可再生特性决定了必须高效开发、合理配置。区划起源于地理学,指根据区域差异性进行区域的划分[1]。按照主导要素多寡,区划可分为部门区划和综合区划[2],矿产资源区划属于部门专题区划。开展矿产资源区划最直接的目的是促进矿产资源科学合理开发,为实现资源产业和区域可持续发展提供基础支撑。

我国学者早在20世纪20~30年代就已经开始了自然区划的研究工作,20世纪末至今,区划工作步入综合区划研究阶段[3]。矿产资源区划是从自然、经济、生态等综合角度揭示矿产资源的时空分布规律和矿业生产的地域分工规律,研究区域资源的优势、劣势、生产发展的潜力,按照市场经济论证其生产方向和任务,合理配置矿产资源的一门应用基础科学,也是因地制宜、分区分类指导矿业生产发展和宏观管理决策的应用科学。已有矿产资源区划研究主要集中在地质成矿(自然)区划、矿产资源经济区划及功能区划方面[4-6],以往研究虽取得一定有益成果,但矿产资源勘查开发综合区划体系尚未形成。矿产资源自然区划作为矿产资源区划的基础层级,是矿业生产力布局和矿产资源规划管理调控的基础依据,目前已有研究成果主要是地质成矿区划,缺乏从资源角度的综合区划。

本文结合国家生态文明发展战略要求,借鉴相关矿产资源区划研究成果,首先对矿产资源自然区划的目的、内涵与特征进行界定,建立区划理论框架与技术体系,开展我国矿产资源自然区划实证研究,提出了矿产资源自然区划方案并对分区资源特征进行了概述,为我国矿产资源规划分区编制奠定了重要基础,对于实施矿产资源数量、质量、生态综合管理和分区差别化管治具有重要意义[3]。

1 矿产资源自然区划的总体设想

1.1 自然区划的目的、内涵与特征

矿产资源自然区划是以地质成矿规律和矿产资源的自然赋存条件和分布规律为依据,根据不同矿产资源种类的特性、现状分布规律及其地质环境条件和其他影响因素进行区域划分的过程。矿业生产对矿产资源具有特殊依赖性,因此,矿产资源自然区划是矿产资源区划体系的基础层级,是以自然资源为主,以资源为导向,将因地制宜发展矿业生产作为区划工作应遵循的基本准则和目标。它是引导一切矿产资源勘查开发活动的基本前提、基础依据,是调整矿业生产结构和生产力布局的依据,是矿产资源规划和科学管理调控的基础。

矿产资源自然区划具有以下特性:一是综合性和系统性,需对煤炭、油气、铁、铜等不同矿种进行组合评价,综合反映区域矿产资源本底条件,在侧重自然规律总结的同时,综合考量现实与长远,既有对现状资源的分析,又有对未来勘查潜力的科学把握;二是主观性和客观性,以科学评价为基础的自然区划具有较强客观性,但在评价标准和分区界限的确定上,也带有人为主观因素的影响;三是稳定性和动态性,矿产资源分布及空间边界具有一定稳定性,但随着地质工作程度加深,一些资源贫乏的地区也可能随着找矿突破成为重点保障区。

1.2 自然区划的原则与技术思路

矿产资源自然区划是区域成矿作用、矿床空间分布、成矿作用强度等诸多因素综合作用的结果,矿产资源分布的集中性和区域成矿作用的统一性是圈定自然区划边界的地质依据。除了遵循区划的综合相似性、区域差异性等区划一般原则外,矿产资源自然区划应主要遵循自然成矿的客观性,区划时首先要考虑成矿条件的相似性、矿种组合的一致性与配套性、地域分布上的集中性等。

矿产资源自然区划,采用“自上而下”的思路和空间叠置法,以GIS平台为基础,将地质成矿区划、矿产资源自然分布等图件进行空间叠加、规律找寻和深度挖掘,判别地质成矿作用下的我国矿产资源空间分布规律。其中,为解决矿产资源点状分布难以确定空间界限的问题,采用ArcGIS的核密度制图功能对其进行由点到面的技术转换。在空间叠加的基础上,采用主导因素法、判别评价法等方法对各个区划要素进行综合,进而确定分区边界、形成区划方案。为保证自然区划的科学性与准确性,区划过程可采取分步式空间叠置,借助GIS平台的空间分析工具,逐步深入和细化,技术流程见图1。

图1 矿产资源自然区划技术流程Fig.1 Technical process of mineral resources natural zoning

2 研究方法与数据来源

2.1 区划方法与模型

2.1.1 空间叠置法

空间叠置法是“自上而下”区划思路的常用方法之一,适用于国家级等大尺度上的区划。通常采用演绎法,首先进行最高级别单位的划分,然后依次将已划分出的高级单位再划分成次级单位,一直划分到最低层级区划单位为止,易于掌握宏观格局[7]。空间叠置分析主要用于多重图层的综合分析,具有区域性和多层次性特点,是地理信息系统中的传统空间分析手段。将同一区域、同一数学基础、不同信息表达的多组专题要素的图形文件进行叠加,通过提取具有相同特征的多边形获得同质性区域,通过分析具有不同特征的多边形及其碎块获得异质性区域[8]。该方法能够直观反映不同要素之间的内在联系,其缺点是空间叠置后部分破碎多边形难以划分归属。因此,在空间叠加的基础上,要采用主导因素法、判别评价法等方法进行综合判别,进而确定分区边界、形成区划方案。

2.1.2 GIS核密度估计和制图分析

由于矿区在全国尺度空间上为点状分布,在GIS空间叠置分析过程中难以判定区划边界,因此,采用ArcGIS的核密度估计和制图技术将矿区分布图由点状分布转换为面状分布,并提取高密度区作为该矿种的资源核心分布区,作为GIS空间叠置分析的基础底图。

核密度估计(Kernel density estimation)是在概率论中用来估计未知的密度函数,它基于已知数据,采用无参数估计法对未知概率密度函数进行估计,使得估计得到的概率密度函数与实际的概率密度间的均方积分误差最小[9]。核密度估计法的关键是核函数的选取以及窗口宽度,即带宽的确定。

假设某类矿种矿区的查明资源储量值为变量x,它具有n条数据xi(1≤i≤n),则x的概率密度函数表达式见式(1)。

(1)

式中:h为带宽;K(x)为核函数。

基于ArcGIS平台进行运算,其中默认核函数为Silverman于1986年提出的二次核函数(Epanechnikov)[10],其函数表达式见式(2)。默认带宽h的计算公式见式(3)。

(3)

式中:SD为标准距离;Dm为中值距离。

核密度制图的基本原理:通过输入的要素数据集来计算整个区域数据的聚集状况,从而产生一个连续的密度表面,因其是根据点数据而生成的,所以以每个待计算网格为中心,进行网格区域的搜寻来计算每个格网点的密度值[10]。本次研究采用密度制图当中的核密度制图工具,落入搜索区域内的点具有不同的权重,靠近网格搜索区域中心的点会被赋以较大的权重,随着其与网格中心距离的加大,权重降低。

2.2 数据来源

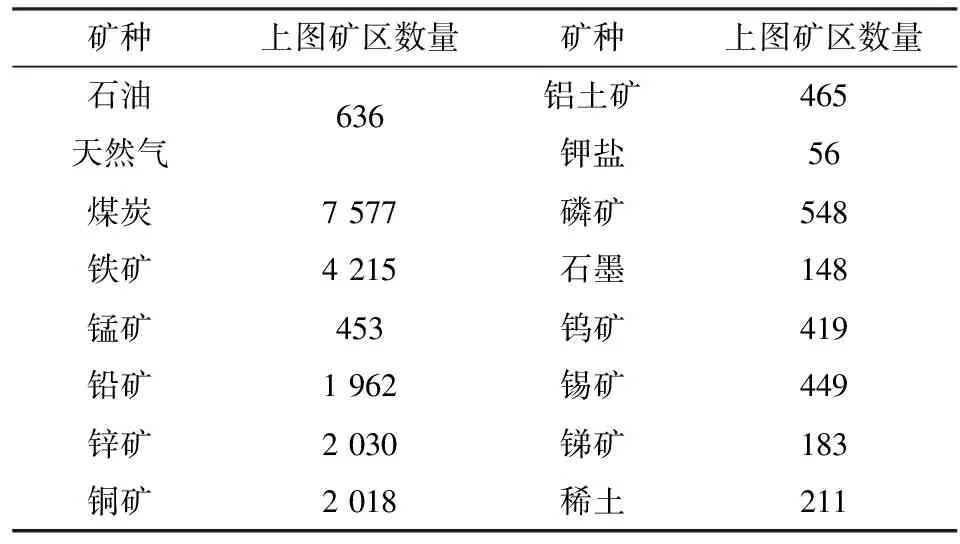

由于我国矿产资源种类繁多,矿产资源自然赋存基础主要筛选对我国国民经济与社会发展以及国家安全战略等具有重要影响的16种矿产资源参与定量分析,分别是石油、天然气、煤炭、铁矿、锰矿、铅矿、锌矿、铜矿、铝土矿、钾盐、磷矿、石墨、钨矿、锡矿、锑矿、稀土(表1)。16种主要矿种矿区数据来源于国土资源部信息中心2016年度矿区数据库,共涉及2万余个上图矿区。

表1 16种重要矿种上图矿区数量Table 1 Number of mining areas of the sixteen important minerals on the map

3 全国矿产资源自然区划方案

3.1 矿产资源核密度估计和制图分析

为进一步将16种矿产资源进行空间拟合,将矿产资源分为油气资源、煤炭资源、黑色金属资源、有色金属资源、非金属资源5大类。在进行GIS空间叠置时,油气资源保留大中型油气盆地,煤炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产根据矿区储量和分布进行核密度制图。其中,黑色金属、有色金属、非金属矿产涉及多个矿种,在核密度制图前需要进行标准化处理。采用极值法以查明资源储量为特征指标对14种重要矿种的各个矿区进行标准化处理,并按类型加和汇总,再采用ArcGIS的核密度制图技术提取不同矿种类型的高密度区作为该类型资源核心分布区。

3.2 空间叠置区划分析

按照图1所示的矿产资源自然区划流程开展空间叠置分析与区划边界确定。

首先,进行资源分布规律认识。根据上述资源分布空间分析制图结果,将16种重要矿产资源分布高值区、二级成矿省进行空间叠置。从地质构造单元视角分析我国矿产资源分布的空间规律可发现,我国矿产资源主要分布在吉黑(造山系)成矿省、华北成矿省、秦岭-大别成矿省、扬子成矿省、昆仑(造山带)成矿省、塔里木成矿省(塔里木地块及北缘造山带),以及准噶尔成矿省(准噶尔地块及周缘造山带)6个成矿省。

其次,初步勾勒自然区划方案。将非油气固体矿种划分为煤炭、黑色金属、有色金属、非金属等类型,分类型提取矿种的高密度区。为进一步减少空间分析方法的误差、缩小矿产资源分布空白区,在资源富集区确定时适当放宽阈值。将煤炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产资源分布高值区与大中型油气盆地、二级成矿省进行空间叠置。以资源分布特征线、地质构造单元界限等为主要依据,初步确定矿产资源自然区划边界。

最后,细化与修正自然区划边界。对富集矿种种类较多、分布规律不够明显的地区(如:扬子成矿省、华南成矿省等),进一步细化区划方案。将煤炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产资源分布高值区与三级成矿区带进行空间叠加,辅以14种重要固体矿种的大中型矿区分布校正。资源富集区特征线与地质成矿区划特征线叠加吻合的区段,原则上就确定为区划界限的走向;主要地理特征线叠加不吻合的区段,增加专家系统定性判别,在充分论证资源分布、区域地质构造条件、成矿环境等要素的基础上,按照矿产资源自然区划的基本原则,确定区划界限的走向。

3.3 自然区划方案

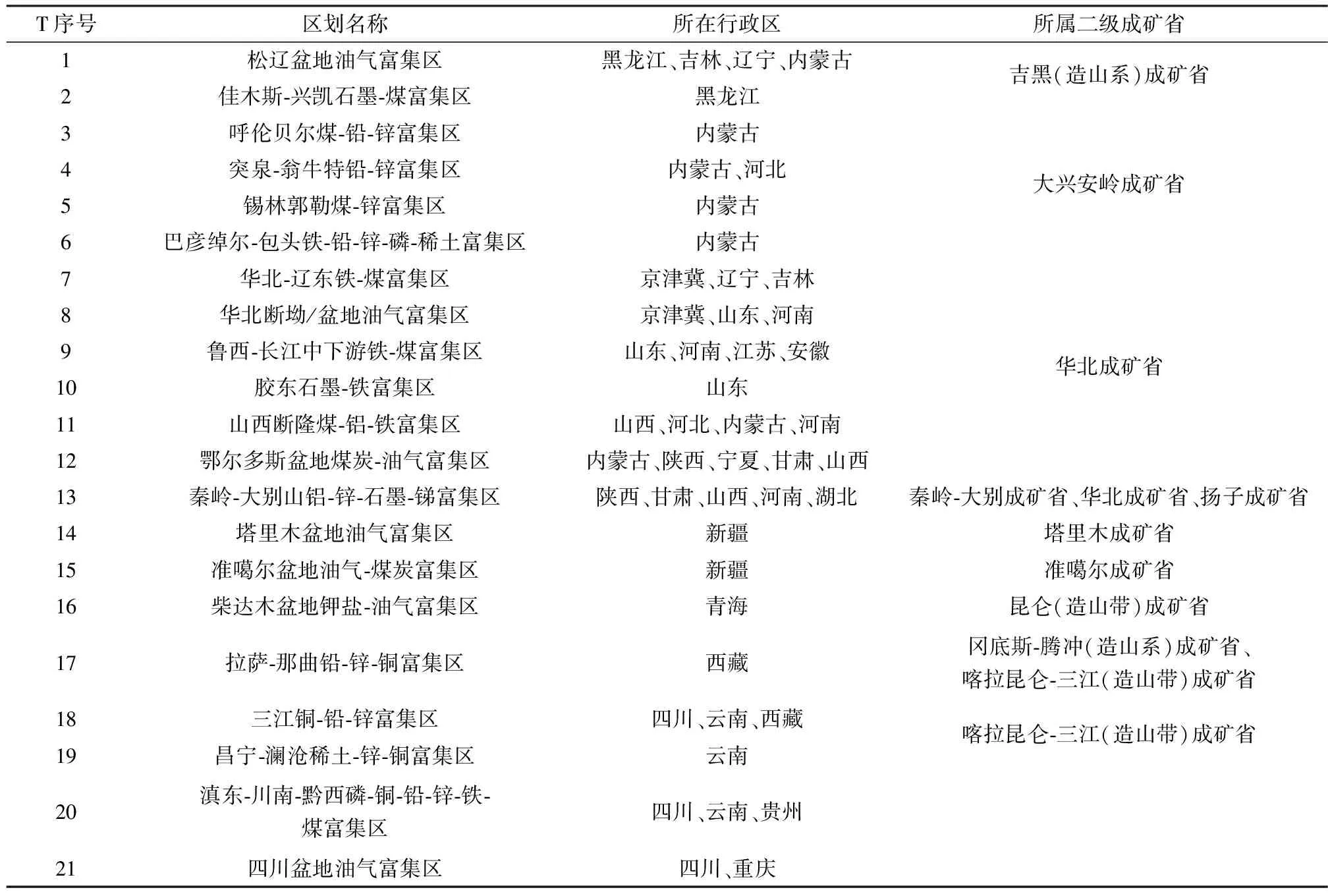

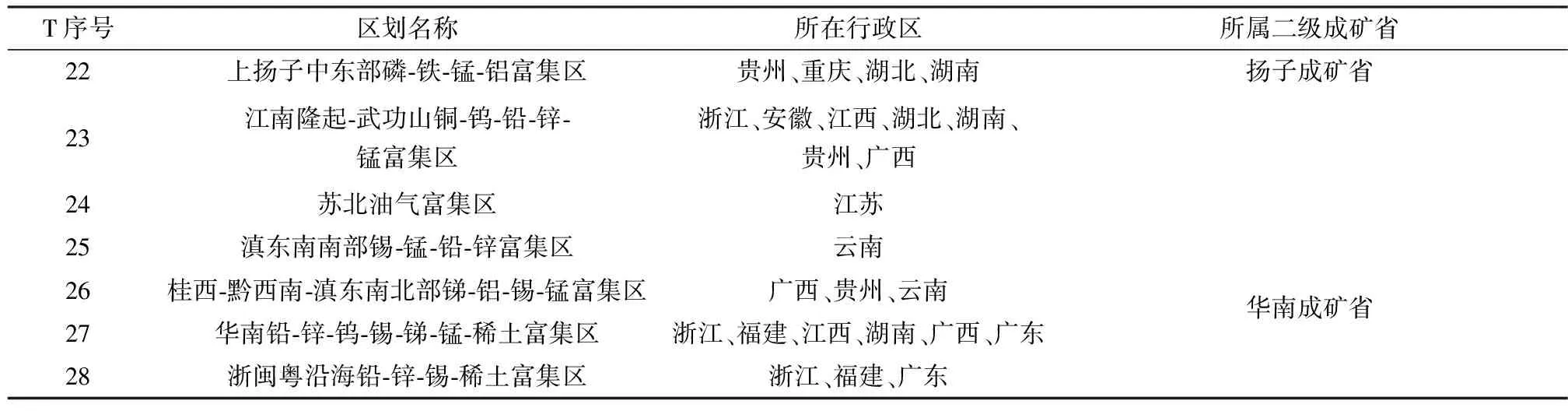

基于各类矿种核密度分析图,将各类型资源核心分布区与地质成矿区划中的一级成矿域、二级成矿省、三级成矿区带进行空间叠加、识别分析和归纳凝练,通过多轮专家协同研判,逐级细化矿产资源自然区划的边界,并根据16种矿产的大中型矿区分布图进行分区边界校正,最终形成我国矿产资源自然区划初步方案(表2),共包括28个资源富集区。

表2 矿产资源自然区划方案的28个资源富集区Table 2 The twenty eight resource-rich areas by natural zoning of mineral resources

续表2

T序号区划名称所在行政区所属二级成矿省22上扬子中东部磷-铁-锰-铝富集区贵州、重庆、湖北、湖南扬子成矿省23江南隆起-武功山铜-钨-铅-锌-锰富集区浙江、安徽、江西、湖北、湖南、贵州、广西24苏北油气富集区江苏25滇东南南部锡-锰-铅-锌富集区云南26桂西-黔西南-滇东南北部锑-铝-锡-锰富集区广西、贵州、云南华南成矿省27华南铅-锌-钨-锡-锑-锰-稀土富集区浙江、福建、江西、湖南、广西、广东28浙闽粤沿海铅-锌-锡-稀土富集区浙江、福建、广东

4 结 语

矿产资源区划是一项复杂的系统工程,以往开展的相关区划研究虽取得一定有益成果,但矿产资源勘查开发综合区划体系尚未形成,不同的区划方案之间的逻辑关系尚未理顺。为了深入研究矿产资源勘查开发利用系统的空间分异,有必要进一步调整完善区划体系,从单因素到多因素,从部门到整体,从“因地制宜”“因市制宜”到“生态文明”,明确各级区划目标、原则、分区方法体系以及相应的政策导向,以满足从理论认知到决策管理的多层次需求。本研究团队致力于按照“上层分区是下层分区的基础前提,下层分区对上层分区逐级深化”的总体思路,以矿产资源自然地域分异规律为基础,以应用目标为导向,科学构建包含矿产资源自然区划、矿产资源经济区划、矿产资源综合区划、矿产资源勘查开发功能区划4个层次的区划体系。自然区划是区划体系的基础层级,其最大的理论意义在于规律认知,通过自然区划了解自然矿产要素、认识自然矿产要素;其现实意义表现在为推动开展矿产资源经济区划、综合区划提供了客观实际的科学依据,进而为矿产资源合理勘查开发利用、矿业健康可持续发展、矿政管理治理能力全面提升奠定了决策基础。

本文仅是这项系统研究的初步基础探索阶段,下一阶段将继续开展矿产资源经济区划研究、综合区划研究,深化矿产资源勘查开发利用保护影响机理分析,进一步深化矿产资源勘查开发综合区划的理论基础、技术体系和实践。目前提出的自然区划方案还存在有待完善之处,如区划边界仍需多方论证、自然区划方案在下层级区划中如何应用等问题,均有待结合下阶段工作继续深化完善。