高校学生双眼视功能异常状况调查分析

2019-02-15吴丽娟

吴丽娟

在眼科疾病中,视疲劳是一种能诱发全身症状的疲劳综合征,虽然临床尚不明确视疲劳的发病机制与原因,但认为环境因素、个人精神因素和全身、眼系统性病症均与视疲劳的形成具有一定的关联性[1]。随着网络、计算机在当下社会中愈发普遍,其已成为人们日常生活中不可缺少的“必备品”,屏幕光暴露时间长,以及持续近距离用眼和近距离、高强度用眼工作,导致视疲劳的发生越发普遍,其中以年轻人群的发病率最高[2]。故本文选取高校学生100名作为研究对象,对调节和非斜视性双眼视功能异常状况予以分析调查,调查结果如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

病例选取时间为2014年11月—2015年1月,在高校随机抽取100名学生为研究对象,其中男33名,女67名;年龄21~25岁,平均年龄(21.97±0.82)岁。在所有患者中,10例正视眼;19例屈光参差;71例近视眼,其中17例高度近视,25例中度近视,29例低度近视。

1.2 纳入标准及排除标准[3]

被选对象年龄<25岁,无眼病家族史者;无全身系统症状者;矫正视力均≥1.0,排除近期应用或正在应用的眼部、全身药物,尤其是毛果芸香碱与阿托品等睫状体调节药物;排除佩戴隐形眼镜者,或者伴显性斜视与眼部器质性疾病者。

1.3 诊断标准[4]

1.3.1 症状分组 实施CISS双眼症状问卷调查表,60分为量表项目总分,量表问题共计15个,其中评分不低于21分有临床意义,由此依照上述形式实施分组,即症状组(不低于21分作为双眼视觉症状组)和无症状组(未超过21分作为无双眼视觉症状组)。

1.3.2 体征 调节、辐辏等各项数据参考Morgan分析法[5],并按照调节和非斜视性双眼视功能异常诊断标准进行分类诊断[6]。

1.4 检查方法

双眼屈光检查:客观验光(电脑自动验光仪)+主觉验光(尼德克全自动综合验光仪:单眼初步最正度数之最佳视力(MPMVA);红绿测试;Jackson交叉柱镜确定柱镜的轴向和度数;确定最后球镜度数(再次MPMVA);再次红绿测试;双眼平衡;双眼红绿测试;获得终点屈光度);双眼视功能基本检查顺序:感觉融像的检测(Worth 4 dot试验、立体视检查)、分离性水平隐斜视检查(VonGraefe法)、AC/A比率的计算(梯度法)、水平聚散力检查、正负相对调节、调节反应(FCC法)、调节幅度(-4.00D改良推近法)、调节灵活度(±2.00D的翻转拍)、集合近点(NPC)。

1.5 统计学分析

在此次报道中应用SPSS 23.0统计学软件处理,计数资料用百分比表示,组间对比采用χ2检验,P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 检出高校学生调节及非斜视性双眼视功能异常情况

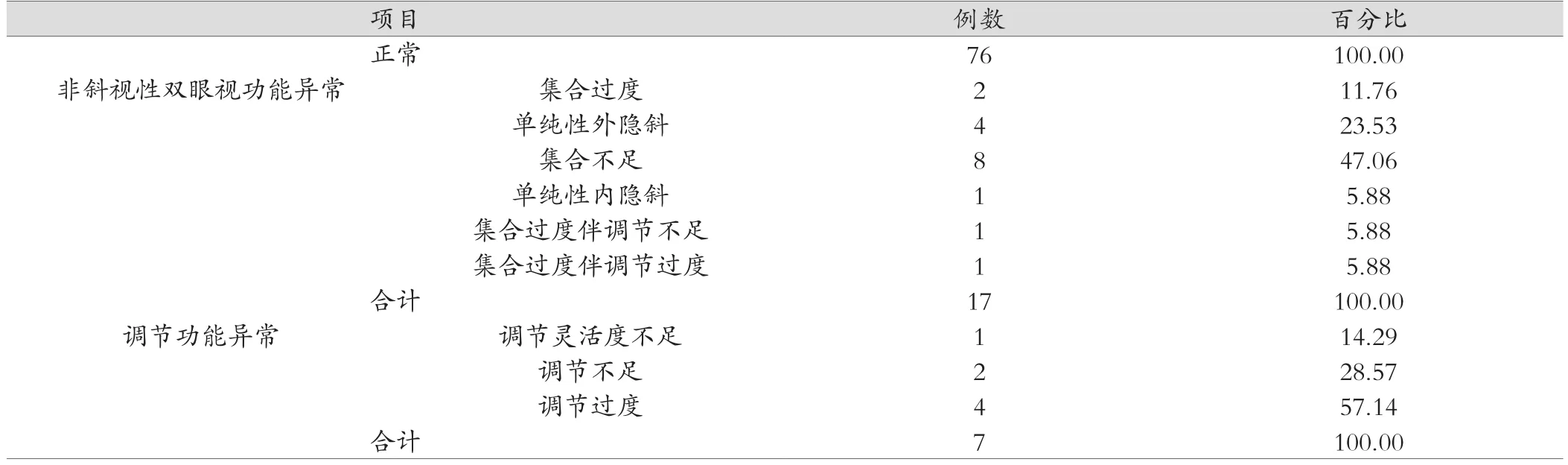

在本研究被选100名学生中,正常76名;调节和非斜视性双眼视觉异常者24名,其中,非斜视性双眼视功能异常17名,调节功能异常7名。在非斜视性双眼视功能异常学生中,11.76%为集合过度;23.53%为单纯性外隐斜,47.06%为集合不足,5.88%为单纯性内隐斜,5.88%为集合过度伴调节不足,5.88%为集合过度伴调节过度;在调节功能异常学生中,14.29%为调节灵活度不足,28.57%为调节不足,57.14%为调节过度。见表1。

2.2 调节及非斜视性双眼视异常和双眼视觉症状检出率

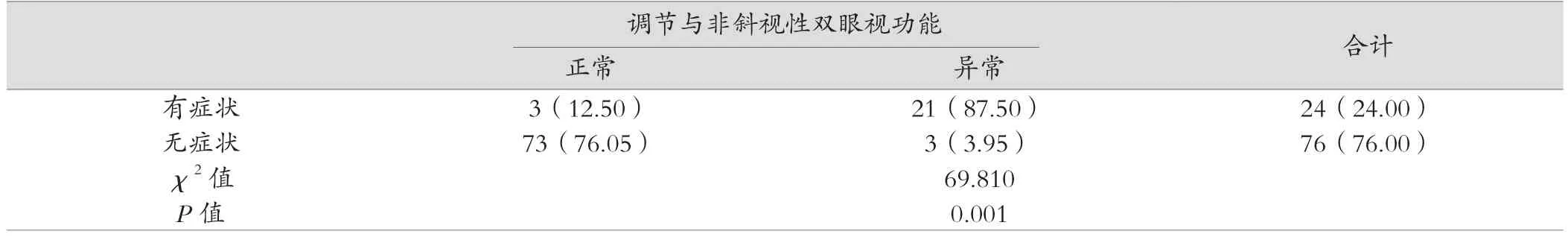

比较高校学生是否伴双眼视觉症状的调节和非斜视性双眼视功能异常检出情况,在双眼视觉症状组中,有21例(87.50%)伴调节与非斜视性双眼视功能异常情况;在无双眼视觉症状组中,有3例(3.05%)伴调节与非斜视性双眼视功能异常情况,相比无症状组,在调节与非斜视性双眼视异常检出率中有症状组的检出率较高(χ2=64.907,P=0.001),见表2。

3 讨论

视疲劳是指双眼视物时,易导致眼部出现复视和眼干、眼部不适和视物模糊等症状,甚至还易引发忧郁和呕吐、头痛和失眠等症状。在眼视光门诊中,功能性双眼视觉异常属于常见情况,此类患者眼部体征检查、视敏度未有显著异常情况,所以在诊治过程中,眼科临床工作者通常都会将其忽略。就功能性双眼视异常情况而言,非斜视性双眼视异常与调节异常是导致其发生的主要因素,易形成一系列非特异性视疲劳症,不仅会降低人群的生活质量,使人体视觉功能发生紊乱,而且还会对其身心健康发育产生阻碍,尤其在高强度阅读人群中(如学生)。由于现下相关流行病学资料多来源于国外眼视光工作者的研究调查,加之我国国内对其相关研究较少,所以尚没有与我国普通人群的流行病学大致相同的调查资料。

表1 非斜视性双眼视异常及调节检出率n(%)(n=100)

表2 调节及非斜视性双眼视异常和双眼视觉症状检出率n(%)(n=100)

在眼视光门诊中,调节与非斜视性双眼视觉异常是一种普遍、常见的现象[7-9],国外一些研究人员调查分析调节与非斜视性双眼视觉异常的患病情况,Jang JU等人调查了韩国农村地区589名8~13岁在校学生的异常双眼视状况,发现168(28.5%)名学生呈现某种形式的调节或辐辏机能障碍,发现集合不足患病率为10.3%,调节不足的患病率为5.3%[10]。有学者调查了印度某地区农村及城市共920名7~17岁儿童双眼视觉异常的患病率,发现农村及城市分别有29.6%及31.5%的儿童有不同程度的调节和非斜视性双眼视觉异常[11],对于高校学生群体双眼视觉异常发生率情况,有国外研究学者的报道中发现,双眼视异常发生率在高校学生中能达到13.15%。另外,本研究发现集合不足是最常见的非斜视性双眼视觉异常,占8%,Garcia-Munoz A报道高校学生中双眼视功能异常检出率,集合不足居多,检出率为4.3%[12]。

总之,高校学生双眼视疲劳症状者较普遍,其中调节及非斜视性双眼视觉异常是其主要原因,相关教育部门应加强对其重视程度;本研究提示双眼视觉症状的出现与双眼视觉功能异常高度相关,在开展医学验光配镜期间,建议工作人员除了更深入侧重对视力的矫正,同时还要对全面评估视疲劳症状患者的双眼视功能情况予以重视,对配镜处方合理制定。对于双眼视功能异常者,根据诊断类型,予以合理的视觉训练,使其达到清晰舒适的双眼视觉状态。此外,此研究发现CISS双眼症状问卷调查表对于视疲劳的评估,有较好的临床应用价值。