基于城镇登记失业率、CPI数据的国民经济状况对策研究

2019-02-14关思甲

关思甲

[摘 要]近年国家统计局公布的城镇登记失业率、CPI两个指标存在着明显的局限,所以反映消费者福利的低失业和较低CPI特征并不成立;基于较高失业和较高物价的总供给-总需求模型具有滞胀的特征,这也是国民经济经济总量特征;国民经济还包括经济结构,无论是总供给、还是总需求,都存在着结构性矛盾。

[关键词]城镇登记失业率;CPI;总供给-总需求模型

[中图分类号]F224 [文献标识码]A

1 近期国内宏观经济形势的特点是失业较高、CPI不低

充分就业、稳定物价是西方宏观经济政策的短期首要目标,在我国则具体表现为提高就业、降低物价这两个短期目标,也是影响消费者福利最重要的两个指标。

1.1 失业较高

对于就业指标,国家统计局公布较重要的只有一个——城镇登记失业率(%)(尽管2018年4月才开始公布城镇调查失业率)。

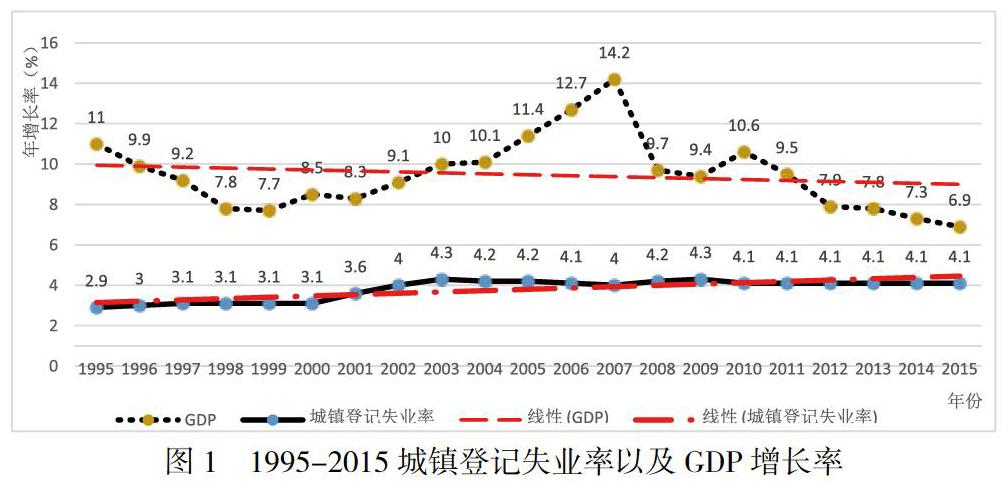

关于城镇登记失业率和GDP增长率,1995-2017年数据见图1:

从数据可以看到,无论经济增长速度或高或低,2010年前城镇登记失业率变化不大;但2010年后,又存在着城镇登记失业率渐近线和GDP增长率渐进线成不明显的反向趋势。

如果上述城镇登记失业率指标反映国内就业状况,按照奥肯定律,GDP缺口几乎为零,或者说产品市场的经济增长是在国内经济潜力全负荷下运转,因此国家统计局公布的GDP增长率数据真实性值得商榷;反之,如果GDP增长率的数据指标反映国内经济增速,按照奥肯定律,相对于自然失业率的实际失业率就会降低,或者说劳动市场的失业率就会急剧降低,因此国家统计局公布的城镇登记失业率数据真实性也值得商榷;总之,按照奥肯定律,城镇登记失业率、GDP增长率中至少有一个是错误的指标(包括数据),或者GDP增长率的数据指标不能反映国内经济增速、或者城镇登记失业率指标不能反映国内就业状况,或者兼而有之。

相对于倍受国内政府青睐的GDP增长率,“城镇登记失业率指标不足以反映国内失业率状况”。因为城镇户口劳动力中的失业人口有一部分根本不知道登记这一事宜、或者知道但因面子问题而回避、或者不回避但因失业救济较少而不登记,城镇登记失业率不能反映城镇失业率;并且该指标,没有包括农村户口劳动力中的失业人员,就更不能反映国内失业率状况。因此从绝对数量看,国家统计局公布的失业人数从519.6万(1995年)增加到972万(2017年),显然被严重低估。

2008美国引发的金融危机后,由于外需缩小、名义工资上涨、新行业发展缓慢的原因,周期性、结构性、摩擦性失业三重叠加,尽管“人口红利”在下降(见2.2),但与2002年超出7%的警戒线(或临界点)相比(GDP增长相近),不会比7%小太多。总之,城镇登记失业率这一公开指标不能反映国内就业状况,高失业率是个不争的事实。

1.2 CPI不低

对于物价水平,较重要的指标是消费者物价指数(CPI),始于1993年国民经济核算体系。其选择的一篮子商品与服务,与美国类似,也分为食品、烟酒、衣着、家庭设备、医药健康、交通通讯、娱乐教育、居住八大类,但在排序上存在著区别——美国的住宅、教育、医疗分别占第2、4、6权重,明显比中国靠前。同时国内CPI构成权重调整落后,尤其是住宅、教育、医疗三类权重一直偏低,人为忽视“住不起房、上不起学、看不起病”这种高物价的危害;以欧盟为例,房屋租金权重甚至高达49%左右,国内房价及其房租价格却有些怪异,令人惊诧。

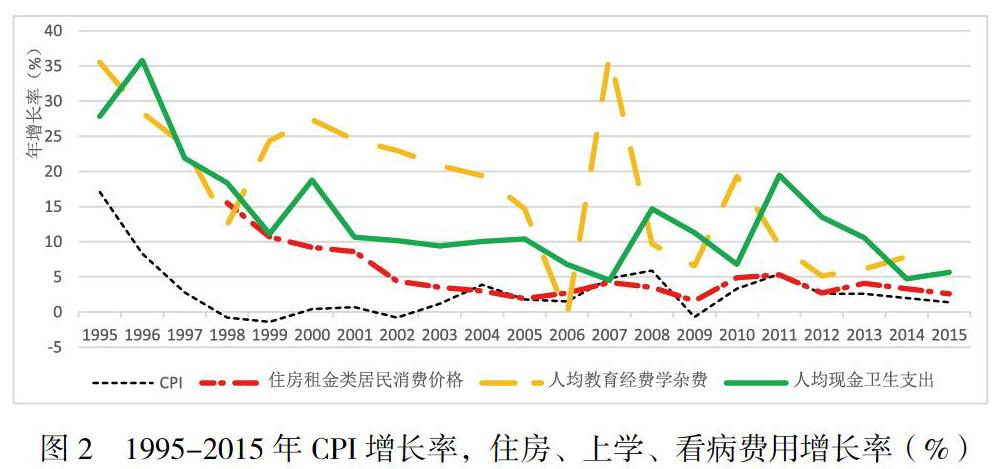

用住房租金类居民消费价格指数来衡量住房成本变化,用人均教育经费学杂费(元/人)来衡量上学支出变化(人均教育经费学杂费=各类学校教育经费学杂费(万元)/年末总人口(万人)),用人均现金卫生支出来衡量看病支出的变化(元/人)(人均现金卫生支出=个人现金卫生支出/年末总人口)),1995-2015年年增长率见图2。

住房租金类居民消费价格指数从1997年到2015年(1997年前数据没有),上涨了1.42倍;而住宅商品房平均销售价格从2000年(2000前数据没有)1948上涨到2015年的6473,增加了2.32倍,可见住房租金落后于住房价格上涨幅度。对于人均教育经费学杂费,各类学校教育经费学杂费(万元)在2015年后没有数据,并且其中中学、小学等大部分数据缺失,即便如此,从1995年16.61元上升到2014年的296.31元,上升了16.83倍;更有意义的是,从2007年到2011年,小学生人均学杂费增长22.77%、初中学生人均学杂费增长4.84%、中学生人均学杂费增长25.72%(小学生人均学杂费=小学学杂费(万元)/普通小学在校学生数(万人),初中、中学计算方法类同),可惜的是学杂费只有2007-2011年数据。人均现金卫生支出从1995年到2015年增长到10.57倍。而1995年到2015年,CPI增长了0.82倍,远远低于住宅、教育、医药支出增长幅度;尤其是,2008年以前出现严重背离,2008年以后背离幅度不仅减缓,而且出现同步现象。

至于住宅、教育、医药支出的权重,以个人现金卫生支出占消费支出比重为例:

个人现金卫生支出占消费支出比重=人均现金卫生支出/居民人均消费支出(公式1)

其中居民人均消费支出只有2013-2015年数据,权重计算结果分别为5.96、5.70、5.55。由于数据过少,无法运用计量测算;如果一定测算,2013年以前的某年权重可能超出1,这又严重脱离实际;换言之,实际权重远超国家统计局给出的权重。

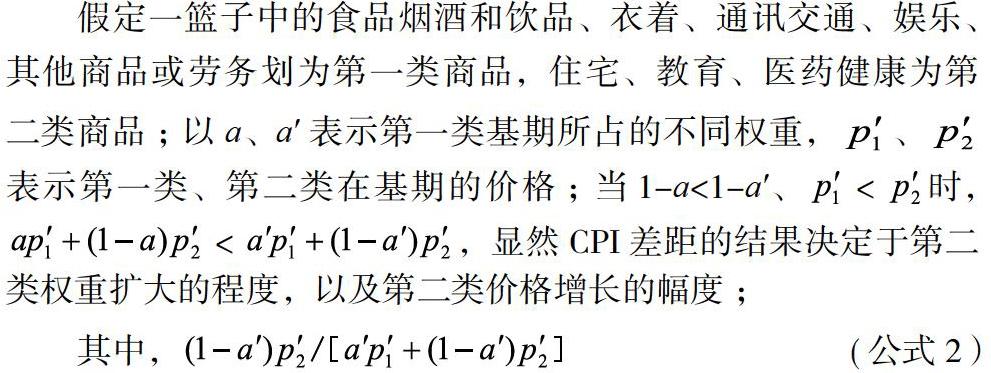

假定一篮子中的食品烟酒和饮品、衣着、通讯交通、娱乐、其他商品或劳务划为第一类商品,住宅、教育、医药健康为第二类商品;以a、a′表示第一类基期所占的不同权重,、表示第一类、第二类在基期的价格;当1-a<1-a′、<时,<,显然CPI差距的结果决定于第二类权重扩大的程度,以及第二类价格增长的幅度;

又变为下一期第二类新的权重,而且比基期权重1-a′更大……这种权重按几何级数累计,效应是惊人的,因此1995-2015年CPI增长了0.82倍的结论,严重低估实际CPI上涨的幅度,或者说实际CPI已处于高位。国家统计局决定自2016年起,进行五年一次基期轮换,对CPI构成分类及相应权重调整;这一改革只能还原2016年以后实际的CPI变化幅度,但在2016年以前沉积的高位上探讨CPI的涨幅变小,改变不了仍在高位的实质,或许多年以后的释放效应才能反映实际CPI的变化。

所以,官方公布的城镇登记失业率、CPI两个指标,并不是处于安全临界点之内,即失业率很高、CPI不低。

2 反映就业、物价的总供给-总需求模型,具有滞涨的特征——国民经济的总量特征

2.1 较高失业率和不低的CPI向产出、物价的转化

失业率较高也就是整个社会的就业劳动力数量少,意味着宏观生产函数总产出Y=A的减少;代表价格水平的指标有CPI、PPI和GDP折算指数,由于物价传导是从原材料→生产资料→生活资料的传导,PPI最终还是要传导到PPI上,因此CPI不低也就是物价水平P不低(尽管CPI是滞后指标)。

对于高物价、低产出,即生产函数Y=A(反映总供给曲线的唯一工具)的特点,总供给-总需求模型可以诠释经济现状及其政策,见图3:

(a)图中,反映官方经济数据的低失业、低物价特征,由供需均衡点E1表示;反映实际经济数据的高失业、高物价特征,由供需均衡点E2表示。(b)图中,对于纠正过的均衡点E2,要实现高就业、低物价的经济目标E′2,需要实行的政策是扩张性的供给政策,即供给曲线AS2向右移动。

2.2 总供给-总需求模型的特征

经典的总供给曲线,其形态AS2分为三段(见图4)是最左侧趋于水平段、然后向右上方倾斜段、最后右侧趋于垂直段,所以图三(b)图中的均衡点E2,还存在着具体落点的判断分析。

对于Y=A中的就业量N,老年人口抚养比从1995年9.2%上升到2017年的16%,2017年劳动年龄人口(16-59岁)90199万人(同比减少600万人),这也是中国劳动人口连续第六年下降。对于资本存量K,2017年广义货币供应量(M2)167.68万亿元(同期GDP82.71万亿元)大都用于还债,依靠超发货币已经无法维持固定资产20%的年投资率。对于技术水平A, 1995-2017年国家自然科学一等奖只有8年有,技术发明一等奖也并不是每年都有,原始创新不足;在40个参评国家中,中国国家创新指数在第16-30位的第二集团中综合排名提升至第17位,与GDP第二大国家并不对等。

对于反映经济安全的粮食、植物油、铁矿石、石油四大原料,国内土地(自然资源)供给已无法满足需求;2017年,粮食进口量占到我国粮食产量的21.1%;大豆进口再创新高,同比增加13.8%;铁矿石对外依存度达到84%,创历史新高;石油净进口4.188亿吨——首次超过美国,对外依存度72.3%,创历史新高。

因此在图四(a)中,均衡点E2落在总供给曲线的垂直区域,具有“滞胀”特征,也就是国民经济的经济总量特征。

显然,扩张性的供给政策会使物价降低、就业增加目标得更加明显——新均衡点E′2;另外相较于图三(b)总供给曲线向右移动的急剧变动幅度,图四(a)中变动较小,源自前图是为了凸显总供给曲线向右移动所带来的理论效果,而后者凸显实际的操作效果。并且由于资本投入K、技术A属于长期变量,尤其是技术A在短期固定不变,因此即使供给政策适合,其效果也不会尽快地显现,也就是说,短期效果并不十分明显。

对于总需求,潜在需求潜力是否巨大?这需要具体诠释总需求的结构,才能明确总需求的不足、亦或是过剩。见3.2需求侧存在着结构性差异。

3 无论是总供给,还是总需求,都存在着结构不平衡问题——国民经济的结构特征

3.1 供给侧存在着结构性差异,但其政策选择与总体性政策并不矛盾

总供给存在着结构性差异,表现为有些产能过剩(低端大部分产能过剩、新兴小部分产能过剩)、又有些产能不足(低端小部分产能短缺、新兴大部分产能短缺)并存;2007年已经显现这一矛盾,但2008年金融危机爆发转移了政府的注意,之后的强刺激政策使得生产结构高度失衡问题再次显现在聚光灯下。

对于低端大部分的产能过剩,见图5(a):

价格水平会低于社会价格水平(但依然高于),实际需求是与需求曲线上A点相对应的为,实际供给是与供给曲线上B点相对应的,无效供给为。如果去产能,即供给曲线向左移动至均衡点A,会引起失业增加,但物价不变;所以,对于这类落后产能,还必须实行降成本的措施来其解决问题;通过内部经济,也就是通过创新,促使供给曲线下移,达到标本兼治的目的。(见4.2)

对于新兴大部分的产能短缺来说,见图5(b):

价格水平会高于社会价格水平,实际供给为A点的 ,而实际需求为B点的。如果增加供给——补短板,促使供给曲线向右移动至均衡点B,就会引起就业增加(物价不变);因此对于这类不足的新兴产能来说,降低市场准入门槛、适当的激励机制是不可缺的。

3.2 需求侧存在着结构性差异,需求潜力仍然巨大

对于GDP=(C+I+G)+(X-M)而言,内外需结构始于2001年中央经济会议——定调扩大内需C+I+G,2008年再次提起“调结构、促消费”,或者说最终的归属还是消费方面。

从2010年起,消费占GDP的比重开始稳步上行,2016年已接近54%,其中居民消费占比接近40%,仍远低于多数发达经济体55-70%的比例,“促销费”空间巨大。无论是恩格尔曲线、还是凯恩斯绝对收入消费理论,都证明收入对消费的决定作用,因此“促销费”就必须以增加收入为前提;但是整体性的收入增加(生产要素价格上涨),又可能引起物价上涨,因此增加收入不能过高、过快。解决这一收入困局的途径在于调整收入结构——增加穷人的收入、减少富人的收入,因为贫困家户的边际消费倾向大于富庶家户的边际消费倾向,从而实现“促销费”、同时又不会引起物价过快上涨。据统计,现在中国10%的人群占有整个中国41%的财富、中国50%的穷人低收入阶层只占有中国15%的财富,所以调整收入结构的政策在现实中是能够实现“促销费”目标的——消费曲线变得陡峭和上移;并且这种收入政策又会改变消费结构升级——扩大优质正常品的消费需求、减少劣质劣等品的需求,长期存着的食品安全(CPI的第一權重产品)问题就是一个典型——有机或绿色食品尽管价格高、但却成为富有阶层乃至中等收入阶层的必需品;阿里研究院发布的《品质消费指数报告》显示,2011-2016年社会消费品零售总额增速下降了5.3个百分点,而阿里品质消费指数的增速上升了7.2个百分点,“降速增质”或成未来中国消费的重要特征。