近5年头针临床应用现状及其规律分析

2019-02-14,,,,,,,*

,,,,, ,,*

(1.成都中医药大学 针灸推拿学院,四川 成都 610075;2.成都中医药大学 针灸推拿学院/第三附属医院,四川 成都 610075)

头针是采用针刺刺激头皮特定部位以防治疾病的一种方法,又称头皮针[1]。头针治疗疾病历史悠久,早在《黄帝内经》中就有头部腧穴治疗各种疾病的记载,如《灵枢·五乱》云:“气乱于头则为厥逆,头重眩仆……气在头者,取之天柱、大杼。”而头针或头针体系区别于传统腧穴针刺方法则是于20世纪70年代开始,由焦顺发开始运用并将其公布于世[2]。头针疗法是在传统针灸理论的基础上结合现代医学知识发展起来的,目前已广泛应用于临床,文献中对头针亦有较多表述。但在临床应用中头针流派、所治病症、刺激部位、干预措施及操作手法等方面则存在不同程度的差异。笔者通过对头针临床应用文献的查阅及分析,从上述几个方面进行探讨,以期为临床研究提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献检索方法、范围与策略

1.1.1 检索方法及范围 运用计算机检索的方法,检索中国知网(CNKI,2013-2018年)、中文科技期刊全文数据库(VIP,2013-2018年)、中国生物医学光盘数据库(CBM,2013-2018年)、Pubmed(2013-2018年)的相关文献。

1.1.2 检索策略 中文文献:检索主题词为“头针”“头皮针”“针灸”“针刺”。英文文献:检索主题词为“ scalp acupuncture”“acupuncture”。

1.2 文献纳入标准

1.2.1 文献类型 涉及头针治疗的临床研究文献,包括随机对照试验、非随机对照试验、临床病例观察。

1.2.2 文献研究对象 以头针为主要治法的临床病症文献。

1.2.3 文献研究内容 以头针为主,或配合其他疗法如体针、电针、中药等中医疗法为主要治疗手段的临床研究。

本研究仅纳入以中文和英文发表的文献。

1.3 文献排除标准

重复发表的文献;同一项长期临床研究中的不同时期分阶段报告,保留最终发表文献;个案、验案报道类文献、综述类、动物实验类、机制研究类文献。

1.4 分析指标与方法

对入选的文献所涉及头针的头针流派、所治病症、刺激部位、干预措施及操作手法等进行归纳;建立Excel表格,分析和总结头针临床应用特点及其运用规律。

2 结果

2.1 入选文献情况

共检索到中文相关文献742篇,符合纳入标准的140篇,其中随机对照文献125篇,病例观察文献15篇;检索到英文文献89篇,仅8篇符合纳入标准[3-10],其中4篇为随机对照文献,4篇为病例观察文献。合计纳入文献148篇。

2.2 临床应用特点及规律分析

2.2.1 头针流派 纳入的148篇文献中,采用《头皮针穴名国际标准化方案》(以下简称国际标准)的有51篇,占34.45%;焦顺发头针(以下简称焦氏头针)39篇,占26.35%;方云鹏头针(以下简称方氏头针)18篇,占12.16%。头部腧穴是指根据传统经络理论,选取头部经穴治病,有10篇,占6.75%。其他头针则包括于致顺头针(以下简称于氏头针)、朱明清头针(以下简称朱氏头针)、林学俭头针(以下简称林氏头针)、秦敏头针(以下简称秦氏头针)、戴吉雄头针(以下简称戴氏头针)、八卦头针、通督醒脑头针、靳三针及自创头针等,共30篇,占20.27%。从表1可以看出头针临床应用以国际标准、焦氏头针、方氏头针为主。

表1 头针临床流派分析 (n)

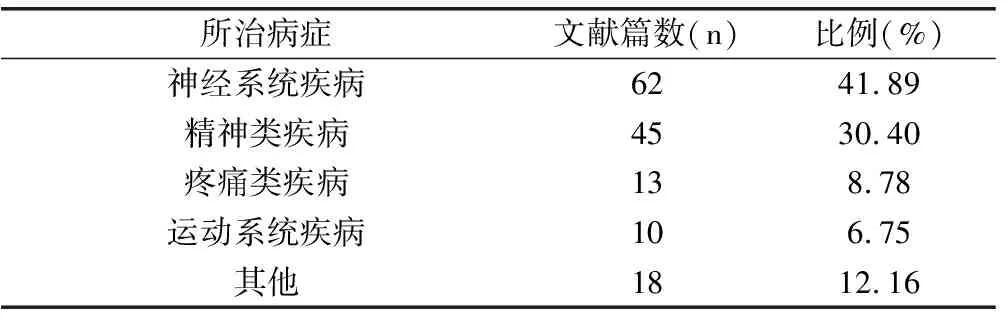

2.2.2 所治病症 对纳入的148篇文献中出现的病症进行分类统计,各科病症文献比例分布情况为神经系统疾病62篇,占41.89%;精神类疾病45篇,占30.41%;疼痛类疾病13篇,占8.78%;运动系统疾病10篇,占6.75%;其他病症则包括各种内科杂病,共18篇,占12.16%。见表2。

表2 各科病例文献比例分布

在62篇头针治疗神经系统疾病的文献中,排名前3位的疾病依次为中风及后遗症,有15篇;偏瘫,有12篇;脑瘫及其后遗症,有9篇。其他则包括眩晕、失语、耳鸣、面瘫、眼外肌疾病、帕金森病、语言发育迟缓、特发性震颤、脑鸣、急性脊髓损伤、共济失调、阿尔茨海默病,共26篇。见表3。

表3 头针治疗神经系统疾病前3位

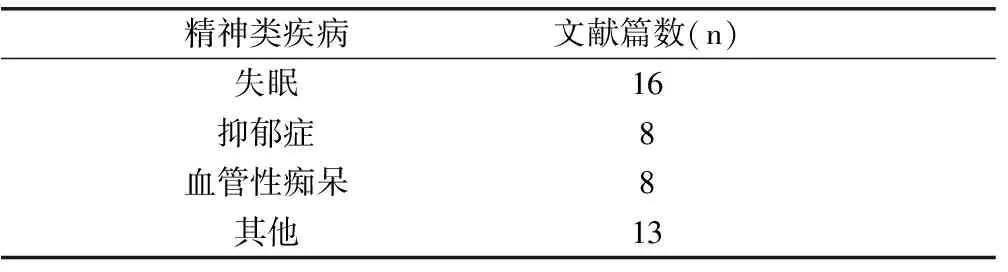

头针治疗精神类疾病前3位的疾病为失眠,有16篇;抑郁症及血管性痴呆,分别为8篇。其他疾病包括脑卒中认知障碍、焦虑症、自闭症、老年痴呆、儿童孤独症、抽动秽语综合征及儿童多动症,共13篇。见表4。

表4 头针治疗精神类疾病前3位

疼痛类疾病排名前3位的疾病为偏头痛,有3篇;丘脑痛,有2篇;带状疱疹及后遗神经痛,有2篇。其他疼痛类疾病包括复合性局部疼痛综合征、纤维肌痛综合征、枕神经痛、椎间盘源性腰痛、痛经、幻肢痛,有6篇。见表5。

表5 头针治疗疼痛类疾病前3位

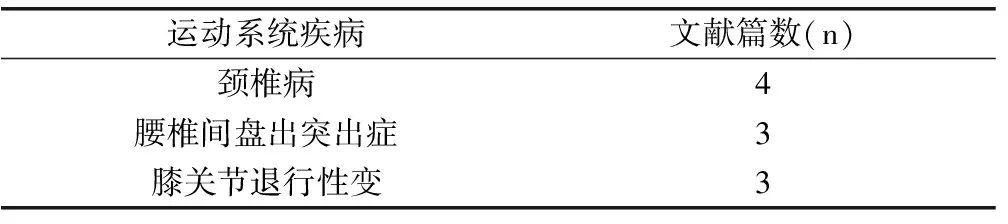

颈椎病、腰椎间盘突出症、膝关节退行性变是运动系统疾病前3位,分别有4篇、3篇和3篇。见表6。

表6 头针治疗运动系统疾病前3位

其他疾病涉及儿科、妇科、男科、皮肤科、耳鼻喉科等,包括小儿遗尿、腹泻型肠易激综合征、尿失禁、荨麻疹、原发性不射精症、类风湿关节炎、近视、围绝经期综合征、更年期盗汗、慢性疲劳综合征、假性近视、反流性食管炎、顽固性呃逆、高血压、宫颈癌术后尿潴留,共18篇。

2.2.3 刺激部位 在148篇文献中,神经系统和精神类疾病为头针临床治疗中最常见的疾病,分别有62篇和45篇,共107篇,占72.29%,故对神经系统疾病和精神类疾病常用头针流派及头部选穴进行统计。而疼痛类疾病、运动系统疾病及其他内科杂病因存在文献数量少且涉及病种广等特点,故未作统计。

头针治疗神经系统疾病选穴范围广泛,重点突出。62篇文献中,头针使用的穴位有运动区、语言1区、语言2区、语言3区、足运感区、平衡区、感觉区、晕听区、舞蹈震颤区、顶颞前斜线、顶颞后斜线、顶旁1线、顶中线、顶旁2线、颞前线、颞后线、枕下旁线、四神聪、百会、风池、神庭、头维、完骨、天柱、伏象对应、倒象、记忆、信号、运平、说话、冠矢点、顶区、项区、顶前区、枕下区、颅底带、额中带、额顶带、顶枕带、智三针、颞三针。其中出现频次(随机对照试验文献取治疗组穴位统计)最高的5个穴位分别为运动区(19次)、顶颞前斜线(13次)、四神聪(11次)、百会(9次)、顶颞后斜线(8次)。而头针流派出现频次由高到低依次为焦氏头针(29篇)、国际标准(17篇)、头部腧穴(13篇)、方氏头针(5篇)、于氏头针(3篇)、朱氏头针(2篇)和靳三针(1篇)。

45篇精神类疾病的文献中,头针使用的穴位有额中线、顶中线、额旁1线、颞前线、额旁2线、颞后线、额旁3线、顶颞后斜线、顶颞前斜线、顶旁1线、百会、四神聪、神庭、风池、印堂、本神、率谷、头维、伏象对应部位、冠矢点、伏脏、思维、记忆、运平、信号、情感区、言语1区、言语2区、颞三针。其中出现频次(随机对照试验文献取治疗组穴位统计)最高的5个穴位分别为百会(16次)、额中线(14次)、四神聪(13次)、神庭(12次)以及顶中线(12次)。头针流派出现频次由高到低依次为头部腧穴(20篇)、国际标准(18篇)、焦氏头针(7篇)、方氏头针(4篇)、靳三针(3篇)。

结果显示:运动区、顶颞前斜线、四神聪、百会、顶颞后斜线等穴位是头针治疗神经系统疾病常选用的穴位;焦氏头针、国际标准、头部腧穴等是常选用的流派。百会、额中线、四神聪、神庭等穴位是头针治疗精神类疾病常选用的穴位,而头部腧穴、国际标准、焦氏头针是常用于治疗精神类疾病的流派。详见表7和表8。

表7 头针治疗神经系统疾病流派、文献及选穴频次统计 (n)

表8 头针治疗精神类疾病流派、文献及选穴频次统计

2.2.4 干预措施 148篇文献中,采用单纯头针的有29篇,占19.59%。单纯头针指无其他干预措施,仅靠单用头针治疗疾病的操作。头针的干预措施包括体针、电针、中药、耳穴、灸法等,其中最常配合体针,有44篇,占29.72%。采用多种方法治疗的文献共15篇(10.13%),其中头针配合体针、电针12篇,占8.10%;头针配合体针、中药3篇,占2.02%。其他疗法包括药浴法、罐法、穴位埋线、刺络放血、皮内针、平衡针、推拿。具体干预措施见图1。

图1 头针临床干预措施特点

2.2.5 操作手法 头针临床操作包括补泻手法、留针时间、行针手法、留针方法等。

(1)补泻手法。148篇文献中,125篇未提及补泻手法,其余23篇中,15篇使用了平补平泻手法,其余单用补法或泻法或复式补泻手法。

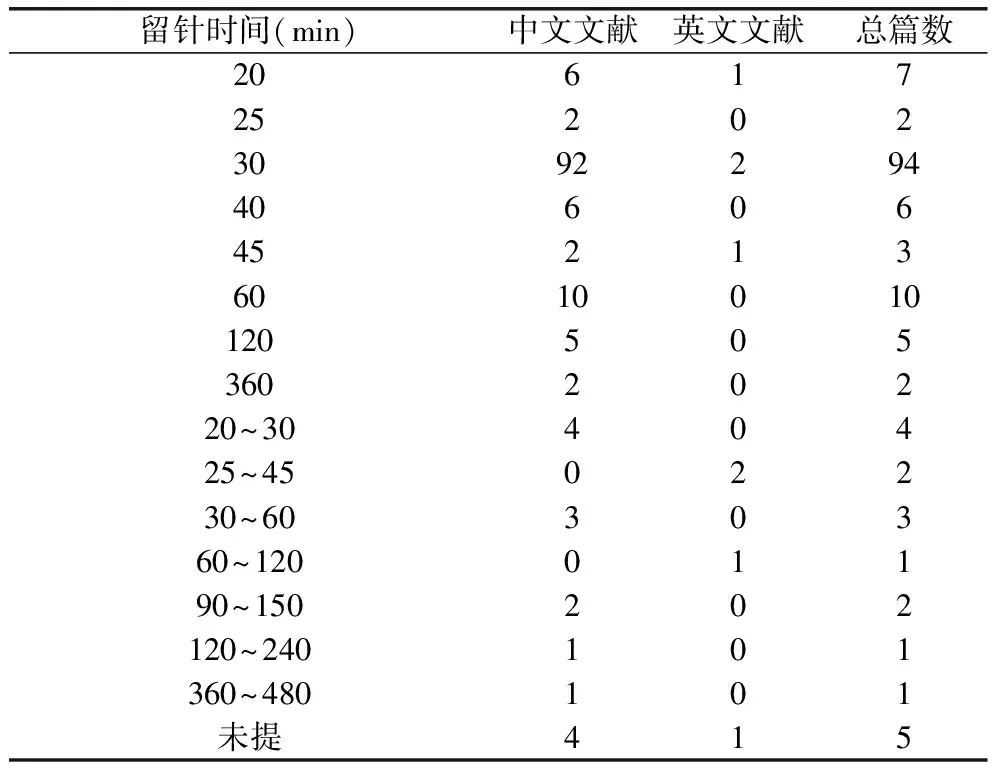

(2) 留针时间。148篇文献中,5篇未提及留针时间,其中143篇中的留针时间在20~480 min不等,其中仍以留针30 min最为常用,占94篇。见表9。

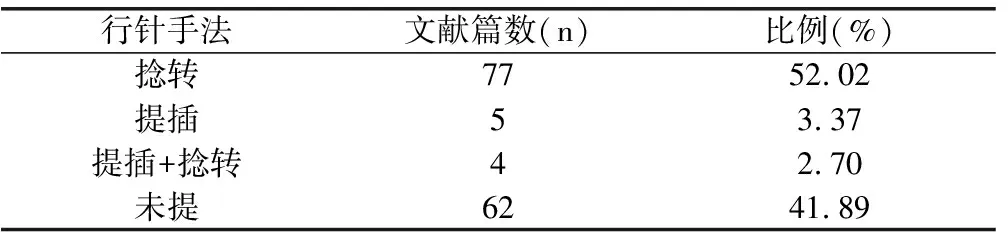

(3)行针手法。148篇文献中,62篇未提及行针手法。其余86篇中,捻转法最为常用,有77篇,占52.02%。采用提插法有5篇,行针、提插+捻转法有4篇。见表10。

(4)留针方法。在纳入的148篇文献中,96篇文献采用静留针法,占64.86%。静留针法指针刺插入穴位后,其间不施行任何针刺手法的留针方法。有38篇文献采用动留针法,占25.67%。动留针法指留针期间,每隔一段时间便行针的留针方法。此外,还有电针代替手法行针的留针方法也属于动留针,共14篇,占9.45%。动留针中最常见的行针间隔时间为10 min和15 min,各有16篇和13篇。行针间隔最短时间为5 min,间隔最长时间为60 min,均属国内文献。可以看出国内外在头针行针间隔时间上存在着一定的分歧和差异。具体见表11和表12。

表9 纳入文献留针时间分析 (n)

表10 纳入文献行针手法分析

表11 纳入文献留针方法分析 (n)

表12 动留针行针间隔时间 (n)

3 讨论

头为诸阳之会,手足六阳经皆上循于头面。足太阳膀胱经起于目内眦,上额、交巅;其支者,从巅至耳上角;其直者,从巅入络脑,还出别下项;督脉上至风府,入于脑,上巅,循额至鼻柱;所有阴经的经别合入相表里的阳经之后均到达头面部。以上诸经纵横交错,将脏腑组织、气血津液与脑紧密相联。在气街学说中头之气街列为首位。头针选穴是在上述理论指导下完成的[11],也进一步说明了头针在现代针灸治疗中的重要地位。

随着针灸理论的迅速发展,头针派别百家争鸣,最受临床认可的也是国际标准化头针和焦氏头针。目前头针疗法适应范围不断扩大,涉及临床各科疾病,尤其在神经系统和精神类疾病疗效可靠。根据统计发现头针临床治疗神经系统疾病多选运动区、顶颞前斜线等穴位,虽然针对临床上同一疾病选穴不同,但可以看出焦氏头针中运动区和国际标准中顶颞前斜线在体表定位都大致相同,相当于大脑中央前回运动中枢在头皮的投影,二者都是以大脑皮层功能分区定位作为基础,主治疾病都以运动功能障碍为主。而治疗精神类疾病常取的百会、四神聪等穴,则位于大脑额叶表面的头皮层,而大脑额叶对人的思维活动与行为表现有十分突出的作用,以上都符合传统及现代医学理论,也进一步证明了头针治疗神经系统和精神类疾病疗效可靠。

然而不同流派存在头针定位原则不同,针刺补泻不一致,行针手法、留针时间及留针方法不尽相同等问题,宜采用循证医学方法,通过严密的科学设计,从临床和实验来证实头针理论的科学性,刺激区域的特异性,明确有效刺激区及具体量化针刺手法,确定头针的优选方案。此外,本篇文献只是对近五年的头针文献进行初步总结,尚未进一步总结头针临床中治疗疾病的疗效情况,今后可详细研究临床对照实验中的疗效情况。虽然近年来头针治疗疾病的报道逐渐增多,但仍占少数,总结起来较为困难,且存在研究疾病种类单一,病种多重复局限,缺乏大样本随机对照试验,各种研究文献参差不齐,有些内容混乱、不规范、不严谨,在课题的设计、分组和疗效统计等方面存在诸多问题。目前对于头针治疗各种疾病机制的探讨有待于进一步深入,使头针临床疗效更具有说服力。