陇南本土对乞巧文化研究的反思与展望

2019-02-14蒲向明

蒲向明

陇南师范高等专科学校 文学与传媒学院,甘肃 成县 742500

一、“陇南本土”涵义回溯

“陇南”初名,实属于一个历史文化名词。清同治十一年(1872)山西洪洞县董文涣授甘肃巩秦阶道兵备道年余,拟筹资创办书院。光绪元年(1875)三月始建,次年五月竣工,名陇南书院[1]。光绪三年(1877)七月董文涣病逝官邸,创办陇南书院是他留给秦州的重要历史文化遗产,但其名称中的“陇南”一词令人费解。董文涣《创建陇南书院碑记》称:“文昌书院久圮废,陇南文教遂替。文涣悯之,请括各州县叛回遗产,估充经费,营建陇南书院,视文昌加广。”由此看来,他所言书院之“陇南”,就是巩秦阶道辖区范围,比秦州大(包括巩州、阶州辖地),但又比之前陇右道范围小,地理位置在陇坂(陇山)之南。他稍后所作《陇南书院落成示同舍诸生诗》,表达了一致的“陇南”涵义。光绪十一年(1885)时任巩秦阶道的姚协赞撰《谕陇南书院诸生示》,从学习态度、读经、读史、读诗赋等四方面向诸生提出要求与希望[2],沿袭董氏“陇南”之称,涵义并同。陇南书院以治经与治事并举的实学为宗旨,加上有“陇南文宗”之称的秦州鸿儒任其昌主持,使之成为甘肃著名学府,对以秦州为中心的陇东南地区文化教育的繁荣和发展产生了积极的影响:一是以书院为导源形成了不少地方名校;二是培养了一大批人才;三是倡导了一种经世致用的学风,意义深远。

“陇南”再名,就是一个历史地理名词了。民国初,袁世凯令各州废府设道,清巩秦阶道于民国二年(1913)四月改称陇南道,治天水县(原秦州改,今天水市)[3],属甘肃省。辖天水、秦安、清水、徽、两当、礼、通渭、宁远(武山)、伏羌(甘谷)、西和、武都、西固、文、成十四县[4]。一年过后的民国三年(1914)六月,陇南道改置渭川道。由于这个历史地理名词的存在、持续,在民国初至新中国成立的一段较长时间里,有“陇南十四县”之说长期沿用。此“陇南”一名,显然要比现行陇南市地理范围大很多。

“陇南”今名,是一个行政区划名。1985年武都地区(阶州)更名为陇南地区,辖9县:武都、成县、徽县、两当、礼县、西和、文县、康县、宕昌。2004年1月撤销陇南地区,设立地级陇南市,原武都县改为武都区,下辖8县一区。从西汉水流域留存乞巧民俗文化的现实情况看,本文所指陇南,即今名所指范围。“陇南本土”,即指当今陇南市辖区。

二、国内对陇南乞巧文化的推介、宣传取得了显著成绩

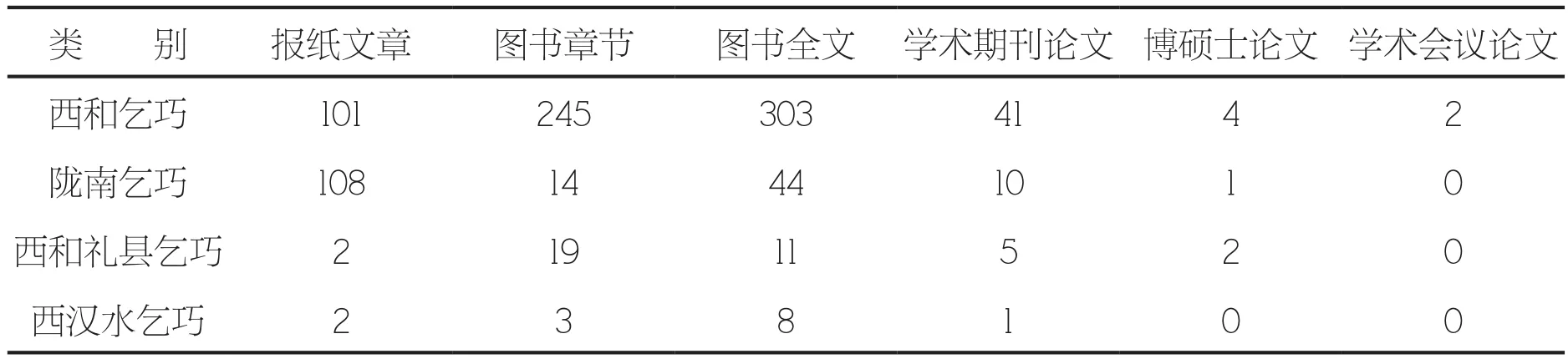

自2007年西和县举办首届“中国乞巧文化旅游节”以来的11年间,国内对西汉水上游地区乞巧民俗文化有组织、有规模的推介、宣传,取得了巨大的成功,获得了显著成绩,特别是西和县在这方面所做的工作,功不可没。我们仅从“数字超星”数据库以“西和乞巧”“陇南乞巧”“西和礼县乞巧”(包括单独字段“礼县乞巧”)“西汉水乞巧”字段获得的检索结果,可见一斑(见下表)。

数据表明,经过十余年有组织、有规模的推介、宣传,“西和乞巧”“陇南乞巧”已经成为文化品牌,形成了广泛的社会影响和认知。比较而言,由于对“西和乞巧”的推介宣传起步早,受重视程度高,影响力更甚。当然这四个字段之间,并不是单独割裂的,在推介、宣传和研究的实际运行层面,还有交互、混融和联系的情况。

就报纸文章看,也不全是宣传和推介,有的文章也带有一定深度的研究视野。如西和县委宣传部《悠悠乞巧情千年女儿梦——西和乞巧文化发展综述》一文,用相当长的篇幅对传承数千年、保留很完整的西和乞巧做了深层次探讨,不仅记述了连续七天八夜的乞巧民俗文化活动,历经坐巧、迎巧、祭巧、拜巧、娱巧、卜巧、送巧七个环节,还揭示了乞求“巧娘娘”赐给姑娘们聪慧、灵巧和好运的文化意义,使读者感受到了这一民俗特有的文化魅力和精神内涵,达到让西和乞巧节备受各界关注、吸引众多游客纷至沓来的客观效果[5]。

一些图书章节,从田野调查的所得入手,真实科学地反映了西和乞巧流传至今的渊源历程。华杰《七月七日西和乞巧节》,是在改革开放后不久最早系统介绍西和乞巧节(也称“巧娘娘”节)的图书专章,他把七夕和乞巧联系起来,借助方志(《西和县志》)的记载,挖掘的乞巧节的历史文化含蕴,以说明这是一个情趣横生、独具风采的民俗节日[6]。徐凤《甘肃非物质文化遗产概论》专列“西和乞巧节”一节,以广阔的视野指出:“西和乞巧节是一种集仪式、诗歌、舞蹈、工艺美术于一体的综合性民俗活动,在前后历时约一月的时间里,崇拜的对象是‘巧娘娘’,即传说中的织女,主要参加者是未婚女子,主题是向‘巧娘娘’乞‘巧’,其仪式程式化,有固定的场所,2008年被列入第一批国家级非遗名录。”[7]

国内宣传研究陇南西汉水上游地区乞巧民俗文化情况调查表(数据来源:数字超星)

一些图书列专题全文,有侧重地探讨乞巧的某一个方面,宣传带有研究深度。张昉《陇南民俗文化·歌舞谣谚卷》专列“陇南乞巧舞”,指出:“陇南乞巧舞是女性舞,流传于西和、礼县一带,具有陇南浓郁的乡土气息。属于带唱的秧歌式舞蹈,主要是以秧歌的舞步为基本动作。表演者两人以上或更多,她们手拿扇子、纱巾,穿插变化队形来表达真挚的感情和虔诚的心灵。”[8]

实际上,对陇南乞巧文化的推介、宣传就一直和研究密切相关,其中存在着较为复杂的牵连和互相作用的肌理,此非本文重点,权且略过。另外,国内对陇南乞巧文化推荐宣传的成绩,还有大量的网帖文献未纳入本调查,限于篇幅,拟不展开讨论,但成就巨大,效果显著已经是一种客观事实,需要提及。

三、陇南本土以外国内专家在西汉水流域乞巧文化研究上的创获

陇南本土以外的国内专家研究西汉水流域乞巧文化,华杰《采花谣——陇上采风录》(2003)对80年代西和乞巧民俗做过整理及记录,而且对唱腔有记谱,这是收集者首次以曲、词、乞巧过程全面描述乞巧节的记录的创举。理论研究起步最早、起点最高者当属赵逵夫先生。他说:“20世纪80年代末礼县大堡子山秦先王陵墓被发现以后,我想到了西和、礼县这个历史悠久的节俗同早秦文化的关系,才从探讨其源头的方面写了《连接神话与现实的桥梁——论“牛女”故事中乌鹊架桥情节的形成》(《北京社会科学》1990年第1期),《论“牛郎织女”故事的产生与主题》(《西北师大学报》1990年第4期)两篇论文……2004年9月,母校西和一中六十周年校庆,我为全校老师同学作了一次《汉水与西礼两县的乞巧风俗》的学术报告,自己也重拾了这个放置了十二年的大课题。此后西和一中老师组织学生开展的课外科研学习活动,也便将目标转到了这个方面,县上有的文化人也开始关注乞巧风俗与乞巧歌的采录与研究。”[9]他的研究不仅试图解决陇南乞巧文化的起源和七夕与乞巧的关系问题,而且还对西汉水上游地区处于黄河、长江流域毗连区的文明起源、民俗文化演变作了更扎实的基础性探讨。稍后杨洪林先生对汉水、天汉之间的联系进行了文化考察,并对《牛郎织女》民间神话故事作了理论探源,他从先民宇宙观、故事主角与农耕文化及故事的文化土壤方面论及“牛女”的“根”在中国得出新的结论[10]。

赵逵夫先生早期的乞巧文化研究,有一个较为集中的观点:甘肃西和、礼县七夕节盛行乞巧活动,此风俗由来已久,应同秦人的传说有关,织女是由秦人始祖女修而来,牵牛则由周人之祖叔均而来,同秦人发祥于汉水(西汉水)上游,周人也去汉水不远有关,目前所见最早反映牛郎织女故事情节的材料,也都同秦文化有关,进入封建社会之后,牵牛织女的故事才发展为表现占我国人口绝大多数的农民男耕女织生活的故事[11]。今所见20余篇赵逵夫先生研究陇南乞巧民俗文化的专文,涉及到了西汉水流域西礼两县乞巧文化方方面面,新见迭出,不一而足,加之他出版的著作《西和乞巧节》(2014)、《西和乞巧歌》(2014)、《中国女儿节:西和乞巧文化》(2015)等,使他在陇南乞巧文化研究方面的深广度无人能及,也是推动西和地方政府加强文化名片建设的主要动力之一。

从时间断限看,自2007年8月在西和宾馆举办了首届“中国乞巧文化论坛”以来,陇南本土以外学者对西汉水流域乞巧民俗文化的研究,经历了两三年的起步过程。大量陇南乞巧文化研究的论文出现在2010年后,研究路径呈多维放射状。主要特点可以作如下四个阶段性的归纳:

第一,2010-2011年(包括2009年1篇),以博硕士论文和学者专文为主,涉及田野考察、地域特点、女性文化、乞巧歌思想艺术等研究点,有向面上扩展的趋势。如:韩宗坡《“非遗”保护的自主性、本真性、整体性研究——以甘肃西和乞巧民俗考察为例》(中央民族大学硕士论文2009)、郭昭第《西和乞巧习俗的地域表征与文化精神》(《沈阳师范大学学报(社会科学版)》2010)、陈宇菲《乞巧中的女性文化研究——以甘肃西和乞巧民俗为例》(西北民族大学硕士论文2011)、郭昭第《西和乞巧节的地域表征及乞巧歌的文化精神》(《兰州学刊》2011)、薛世昌《原生态言说与西和乞巧歌的赋比兴研究》(《兰州学刊》2011)、陈斐《读赵子贤先生〈西和乞巧歌〉》(《社科纵横》2011)、张银《西和乞巧歌辞探析》(《社科纵横》2011)等。

第二,2012-2013年,以著名民俗研究专家论文为主体,涉及乞巧节俗文化的科学保护、西和乞巧节的原初性、陇南乞巧的秦风余响、乞巧节文化空间变迁、“跳麻姐姐”民俗事项等方面的研究,深度有所增加,研究视野也显开阔。如:李雄飞《〈西和乞巧歌〉的价值研究》(《青海社会科学》2012)、乌丙安《西和乞巧节的依法保护与科学保护》(《中国艺术报》2013)、柯杨《西和乞巧节的原初性及地域性特征》(《中国艺术报》2013)、刘锡诚《西和乞巧节的秦风余响》(《中国艺术报》2013)、刘宪《从传统到当下——甘肃西和乞巧节文化空间变迁研究》(《天水师范学院学报》2013)、柯杨《浅谈西和乞巧节的原初性及其地域性特征》(《民间文化论坛》2013)、剡自勉《陇南乞巧中的“跳麻姐姐”民俗事项再探》(《牡丹江大学学报》2013)等。

第三,2014-2015年,以中青年学者为主体,在陇南乞巧民俗的集体情感、古俗唱词、情感表达、女性智慧、传承与展演、民间宗教仪式、文化艺术特征等方面,开拓了较新的研究领域,但基础性的研究似乎重视不够,研究广度有收窄的趋势。如:宋红娟《非定向性情感及其表达——以西和乞巧歌为例兼论涂尔干的集体情感》(《西南边疆民族研究》2014)、马丽娜/马向阳《西和乞巧古俗唱词中的女性意识探析》(《阴山学刊》2014)、宋红娟《“心上”的日子——一项西和乞巧的情感人类学研究》(北京论坛国际会议专场论文2014)、郭昭第《东方智慧女神:西和乞巧歌巧娘娘崇拜的基本主题》(《文艺争鸣》2014)、韩雷/刘宪《从本真性视阈看甘肃西和乞巧节的传承与展演》(《温州大学学报(社会科学版)》2014)、刘宪《“代理论”视阈下甘肃西和乞巧节的传承与变迁研究——以姜席镇姜窑村为例》(温州大学硕士论文2014)、宋红娟《迈向情感自觉的民间宗教仪式研究——以西和乞巧节俗为例》(《民族艺术》2015)、付乔《彰幽抉微、精博允当的区域文化研究大著——评赵逵夫主编的〈西和乞巧节〉》(《天水师范学院学报》2015)、李旭峰《浅析甘肃陇南乞巧文化艺术特征》(《戏剧之家》2015)等。

第四,2016-2018年,以陇南乞巧舞蹈、民俗音乐、乞巧歌演唱、非遗保护、历史反映等为主要研究点,研究队伍出现的收缩的情况,整个研究趋向从数量到质量似乎走向式微,影响也渐弱。较有代表性的论文有:叶俏华《西和乞巧舞蹈的特征与社会功能浅析》(《节日研究》2016)、彭金山《〈西和乞巧歌〉及西、礼乞巧习俗散论》(《甘肃广播电视大学学报》2016)、王艳艳《西和“乞巧节”及其民俗音乐乞巧歌之研究》(西北民族大学硕士论文2017)、赵逵夫《西和乞巧歌中对新中国历史的反映》(《甘肃农业》2018)、李少惠/赵军义/于浩《文化治理视域下非物质文化遗产保护研究——以中国陇南乞巧节为例》(《西北民族研究》2018)。

四、陇南本土研究西汉水流域乞巧文化的回顾

陇南本土研究西汉水流域乞巧文化,溯源应该在明清方志载录。康熙二十六年抄本《西和县志》内容简练,在民俗部分未题及乞巧。乾隆三十九年刻本《西和县志》(全四卷)卷二“礼仪民俗”载七月节俗云:七月,“七夕”,人家室女陈瓜果,拜献织女星,以“乞巧”。十五日,“中元节”,居人祀先荐亡。[12]这个记载虽简略,但清楚说明民家女献织女以乞巧的当时风俗状况。

相比周边西汉水——渭水流域诸县方志,此记载最详细的。如清乾隆六十年刻本《清水县志》(十六卷)“岁时民俗”载:七月,七日,“乞巧”,十五日,祀先,荐麦蝉;清康熙四十九年刻本《宁远县志》(六卷)岁时民俗载:七月,“七夕”,小儿女“乞巧”。[13]记载乞巧民俗就极省笔墨,也说明了这一代县地史官对“乞巧”的漠视。还有一些清本、民国本方志如《岷州志》《漳县志》《文县志》《徽县志》均无乞巧民俗流传的记载。令人不解的是王揄善纂修康熙本《礼县新志》、董兴国纂修雍正本《礼县志》、方家发纂修乾隆本《礼县志》均未载礼县乞巧流传情况,即使最晚的民国铅印本孙文俊纂《重纂礼县新志》在卷二“风俗”中载:“七月十五日中元节,士庶家祀先荐亡,用冥钱”[14],并未提及七夕和乞巧。

实际上,至迟在20世纪七八十年代就有人记录过礼县乞巧民俗。赵逵夫先生提到,他见过那时礼县农民诗人刘志清搜集的几首乞巧歌,说明随着新中国成立社会关系发生变化,乞巧风俗在礼县的存留引起更多注意。上世纪末出版的《礼县志》在书前彩页收录《县东少女“乞巧”习俗》八十年代彩照,而且在第七编“社会”第二章方言谣谚“歌谣”类收录了“巧娘娘”条,详细记录了西汉水上游盐关、祁山、永坪、永兴等乡镇流传七天巧娘娘“乞巧”演出的情况,并且收录了流传于永兴乡的一首《巧娘娘歌》[15]。

比较而言,西和县对于乞巧民俗文化的研究,在民间更有雄厚基础。民国赵子贤先生的《西和乞巧歌》(2010年由赵逵夫先生整理出版),首次以文字的形式记录了乞巧的歌词和现状,并按《诗经》的“风”、“雅”、“颂”为其分类,在西和乞巧的保存与整理以及文字记录方面做了开创性的工作。子贤先生对乞巧民歌的文化意义和史料意义给予了高度评价,他在《题记》中曾写出一诗云:“莫谓诗亡无正声,秦风余响正回萦。千年乞巧千年唱,一样求生一样鸣。水旱兵荒多苦难,节候耕播富风情。真诗自古随风没,悠远江河此一罂。”[16]此诗深刻地反映了他的民间文学观:认为乞巧之声是秦风之余声,并且“西和如此普遍、隆重、持久的乞巧活动其他地方没有,这给女孩子一个走出闺门、接触社会的机会,在古代是冲破封建礼教束缚的表现,在今天是一种对社会、一些问题发表看法的方式,既反应老百姓之心声,也是存史,同《诗经》中的诗有同样的价值。”体现了他文学思想的新见和如何正确对待民间文学的深刻见解。如此等等早就酝酿的高见,也就潜移默化到了修志者的思想中。上世纪后期撰定的《西和县志》在第六编社会的“风俗”一章节日中就录有“乞巧节”,对节俗的情况作了全面概述[17]。赵子贤先生之女赵兰馥著文《〈乞巧歌〉与我所经历的乞巧》,对民国以来西和乞巧的流变提供了很好的背景材料[18]。

陇南本土研究西汉水流域乞巧文化的主要力量,来自西和、礼县和陇南师专,时间上从2006年起渐趋强劲。余永红探讨了乞巧风俗活动过程及其“巧娘娘”纸偶造像问题,指出其具有的浓郁地方特色[19]。张芳以研究西和、礼县一带乞巧歌音乐、舞蹈为切入点,对乞巧乐舞有其独特的形态特点,以及乞巧音乐在仪式中表现出自己独特的功能性做了探讨,指出了音乐、乞巧仪式和信仰对象之间存在的必然联系[20]。李凤鸣研究《西和乞巧歌》,对反映西和女性主体意识的歌给予特别关注[21]。高应军通过对乞巧民俗的历史渊源、基本内容以及特点价值等的探究,对西和乞巧文化的保护与开发提出了一系列意见建议,认为西和乞巧文化在开发工程中需要避免纯商业化操作,要做到文化保护先于经济效益,采取保护性开发方式,同时要注意处理好社会各方的利益关系[22]。余永红还对乞巧风俗的文化生态与世代传承,以及在经济和文化全球化、工业文明快速发展的大环境下,如何有效、科学的保护乞巧民俗文化进行了深入思考。[23]张芳通过一次在西和历时4年多的调查,比较真实、全面地记录了西和、礼县境内的乞巧节的原貌和节日歌舞的状态[24]。蒲向明把唐宋诗文反映陇南(陇右)乞巧的作品与其对陇南乞巧民俗流传的影响联系起来,揭示西汉水流域今存乞巧民俗文化的奇特性[25]。温虎林认为西和、礼县的乞巧民俗属秦人遗风,完整的保存了古老的民间乞巧的活动范式,,以原生态方式流传,在乞巧文化中具有原型价值,兼容伏羲文化、炎黄文化、秦文化、氐羌文化等文化渊源[26]。

陇南本土研究西汉水流域乞巧文化,在2015-2016年的时段里,出现了“高原现象”,研究水平有了整体提升。温虎林认为陇南乞巧民俗有明显的古代求生育祭祀遗风,乞巧活动中的特殊祭品“巧芽”就是体现生命力的象征,乞巧活动中的取水与拜巧过程,带有古代郊祭与履迹遗风,与秦人关系密切[27]。余永红认为乞巧文化的图像系列是紧紧围绕乞巧活动的偶像、仪式、结果等三个方面而形成的。这些图像虽然不是乞巧民俗的主体,但通过这些系列图像,不仅可以窥探历代乞巧民俗的基本状况,同时也形成了乞巧文化的视觉艺术化呈现形式[28]。王晓静从田野调查出发,对西和乞巧节中“跳麻姐姐”舞蹈的动作、结构、歌舞等形态方面进行了初步考察与研究[29]。潘江艳认为陇南西和县、礼县乞巧活动具有歌舞性、娱神性及功利性特征,研究乞巧民俗的文化形式及其价值,对传承民族文化具有重要意义[30]。蒲向明以在西汉水上游祁山乡西汉村七天八夜完整乞巧民俗过程的田野调查中,发现陇南乞巧民俗所包含的地域文化蕴涵,诸如与三国文化、民间传说和地方小戏“陇南影子腔”、“陇南花灯戏”等,存在,种种联系和相互影响[31]。蒲向明认为西汉水上游西汉村(属甘肃省礼县祁山乡)的乞巧民俗,具有古朴文化孑遗的特征,它还是一个女神(巧娘娘)崇拜祭仪活动的完整存留。通过田野调查发现陇南乞巧民俗最大的特点是它的原初性,有着重要的研究价值。陇南乞巧祀典、礼仪和习俗的动作以及舞蹈、演唱,具有深广的表现力,展示了远古遗风(特别是早秦文化)的一些活态,并随着环境、时代和风尚的变化而发生着演进[32]。蒲向明通过对西汉村完整乞巧活动的考察研究,发现西汉水流域乞巧民俗活动是陇南有代表性的古老民俗和精神资源,对推进华夏文明创新区建设、新丝绸之路经济带文化建设有重大现实意义[33]。赵淑莲则对陇南乞巧活动中,从坐巧迎神到娱神送巧等环节,表现出的女子在乞巧时的虔诚、依恋心理进行了较为深入的探讨[34]。

2017年以来至今,陇南本土对西汉水流域乞巧文化研究,势头似有放缓迹象,数量与质量整体思维如以前,但同时研究的深入化情况有所加深。李凤鸣认为赵逵夫教授整理出版《西和乞巧歌》,反映20世纪40年代以前西和历史的时政新闻类乞巧歌状况,为我们了解上世纪40年代以前西和历史,甚至陇南历史提供了宝贵的资料[35]。赵淑莲研究认为在乞巧歌中,能真真切切的感受到乞巧妇女们崇尚忠贞的爱情,聪慧美丽、多才多艺、淳朴善良、坚强能干,巾帼不让须眉的人格魅力[36]。余永红研究指出,西汉水上游地域乞巧风俗中的巧娘娘崇拜,体现出十分鲜明的地方特色:崇拜者的纯女性化、崇拜方式的巫傩化和偶像造型的民艺化。与西汉水上游地域深厚悠久的历史文化密切相关,也与当地相对封闭的自然条件和经济发展水平有关[37]。余永红认为陇南乞巧民俗的“麻姐姐”可能都与“寿麻”有关,是随着远古西北地域氐羌文化向中原地区的渗透而融入中原文化之中,在不同的地区以不同的方式表现出来,最终演变为不同的地方神灵。[38]赵淑莲、赵菊莲认为陇南西和“乞巧歌”中,大量的方言俗语的运用,给人以鲜活的生命感、浓郁的生活气息和陇南山乡的泥土味儿,传承了上古民歌常用的“重章叠句、一唱三叹”的表现形式和美感价值,以声调和旋律来感染人的情感[39]。

与上述纳入国家社科基金项目、根据国家艺术学基金项目和教育部人文社科研究项目、省社科规划项目、甘肃省高校科研项目等研究计划的论文相比,陇南本土研究西汉水流域乞巧民俗文化的著作寥若晨星。重点的有两部:其一是李凤鸣、韩宗坡、王亚红著《西和乞巧民俗研究》,该著由三编组成,以西和乞巧风俗与乞巧歌为考察对象,理清乞巧歌在民俗学与民间文学方面的关系,以西和乞巧民俗为例阐释非物质文化遗产保护的自主性、本真性、整体性原则,进而探索乞巧风俗千古流传的原因[40]。其二是张芳《西汉水上游乞巧及乐舞研究》,该书采用音乐人类学的方法,在对甘肃省西和县、礼县一带乞巧仪式现存事象陈述的基础上,描述乞巧音乐、舞蹈之基本形态及特点,剖析音乐在乞巧中的作用和功能,进而探讨音乐、舞蹈和乞巧仪式及信仰对象之间的关系[41]。另有西和县教育局编《西和地域文化》学生读本第四部分“多姿多彩夸民俗”专节:传承千年的乞巧节,有一定的普及性价值。[42]许彤主编《乞巧女儿节女书法家作品集》以书法作品展示西汉水流域乞巧风貌[43]。西和县推出《中国女儿节:画说乞巧》连环画,对乞巧文化旅游开发具有现实意义[44]。

五、陇南本土研究西汉水流域乞巧文化的反思与展望

陇南本土研究西汉水流域乞巧文化溯源悠远,至迟可以追及明清方志记载,但真正关涉学术研究,最早是在2006年举办首次乞巧文化论坛以后,十余年间此消彼长。2013年乞巧节上升为省级节会,并在北京举办高层论坛,成为标志性事件,本土研究也逐步走向深入,后续陇南文联创办《中国乞巧》杂志(内部刊物),为本土各界搭建研究陇南乞巧的平台、展开深入研究乞巧的抓手创造了条件,因此取得了一定的成果。研究在广度上已有可观,涉及诸多方面,聚焦点多在乞巧仪轨、歌曲舞蹈、民俗文化、语言文学、艺术与审美等几个角度,其中与秦文化的关系研究成为局部热点。总体而言,陇南本土研究西汉水流域乞巧文化涉及面广而深度不足,是其最显著的特点。

应该看到,在现有陇南本土八县一区,仅有西和、礼县存在薄弱的研究力量,陇南师专作为地方高校承担起了重要研究职责,做出了一些成绩,但仍然是差强人意。究其原因,主要是研究队伍建设无支撑点,研究机构或平台没有发挥功能,研究的人力和资金投入不足,分学科研究未能深入,形成了一定的悬浮现象,工作并未落地。后续要搞好本项工作,要加强陇南师专与西和、礼县的联系,充分发挥校地各自具有的优势,加强研究队伍建设,发挥研究机构职能,想方设法筹措经费,增加研究投入,引导开展分学科方向的研究,动用研究力量注意分合机制建立,就会走进持续研究、推进学术发展的新境地。