城乡公路体系网络化与共同富裕:基于超边际分工理论分析

2019-02-12江鑫黄乾

江 鑫 黄 乾

一、问题的引出

中国经济发展取得了一系列成就,但是我国居民的财富和收入不平等差距在持续扩大(甘犁等,2012;王小鲁等,2013;Piketty等,2017),且其在很大程度上表现为不断扩大的城乡收入差距(Benjamin等,2004;Wan等,2006)。与此同时,习总书记在党的十九大报告中明确指出“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,所以解决好发展不平衡不充分的问题,成为党和国家当前及今后工作的重点。

俗语有言“要想富,先修路”,可见交通基础设施建设是解决发展不平衡不充分问题和实现共同富裕目标的重要条件。众多研究也表明,交通基础设施是影响部门和地区间经济发展的重要因素(Strazheim,1972;Aschauer,1989;Albalate 和 Bel,2012;Faber,2014;Qin,2017;张学良,2012;张克中和陶东杰,2016;丁如曦和倪鹏飞,2017)。一方面,交通基础设施能够加速周边地区经济资源向中心区域集聚,增强中心区域向周边地区的经济发展凝聚力,这可能抑制了周边区域的经济增长(Duranton和Puga,2003;Chandra 和 Thompson,2004;Faber,2014;Qin,2017)。另一方面,交通基础设施的网络属性在推动区域经济一体化的同时,也在强化着中心区域向周边地区的经济辐射效应,有利于促进周边区域经济协同发展(Baumsnow等,2007、2010)。

本文主要是从分工演化角度为城乡公路体系网络化的共同富裕效应提供理论模型解释,故聚焦于相关理论研究进行文献综述。对交通基础设施的理论研究,多建立在新经济地理学理论基础之上。新经济地理学在不完全竞争市场带来的货币外部性假设框架下,引入冰山运输成本理论(Samuelson,1952),构建“中心-外围”模型,内生出了制造业区位选择的方式,得出制造业生产的空间集聚或分散取决于离心力(主要包括生产要素非流动性、地租及纯外部不经济等)和向心力(主要包括市场规模效应、纯外部性等)的交互对比,进而决定了经济行为和资源在空间配置上的区域整合程度,并在规模收益递增作用下,经济集聚将促进经济增长,而经济要素和行为的空间分布实际上就是规模经济和运输费用彼此两难权衡的结果(Helpman和 Krugman,1985;Krugman,1991、1996、1998;Krugman 等,1996)。随后的一些研究,针对运输成本进行了拓展(Limao和 Venables,1999;Fujita,2002)。这其中,交通基础设施的改善会降低交通成本,拉近“中心”和“外围”的空间距离,促进经济要素的空间流动,从而推动区域经济活动的集聚或扩散(张克中和陶东杰,2016)。从新经济地理学的分析框架中,我们可以看到,该理论根源于规模经济、报酬递增和不完全竞争市场的外生假设,但是并不能回答规模经济和报酬递增产生的根源为何,尽管有研究从城市层面出发认为“分享”(私人投资和公共投资在生产规模扩大中被分摊)、“匹配”(不同偏好和技能的产销者的相互匹配)及“学习”(知识外溢和干中学效应)三个机制能够对其予以解释(Duranton和 Puga,2003;陆铭,2017),但是并没有涉及问题的本质,因为当每位市场参与者专业化从事自身具有比较优势的产品生产时,在趋向于完全分工的生产和交易结构状态下,不仅能够解释上述三种机制①根据向国成和李真子(2016)以及向国成等(2017)研究,可以从四个方面(劳动专业化、专业多样化,经济组织化和生产迂回化)来理解分工。生产和交易的劳动专业化伴随专业多样化演进,促进提高平均劳动生产率以及生产和市场规模扩大,既定产销者(劳动力)结构状态下,可以解释“分享”机制;专业多样化引致生产和交易方式多样化,而分工带来的生产迂回化为同一链条但不同环节下的“匹配”提供了可能;劳动专业化带来的“熟能生巧”,能够解释“学习”效应。,而且能够带来各部门劳动生产率、生产要素跨部门流动及市场范围拓展等变化,由此推动经济持续增长,故只有分工以及由此产生的迂回生产才是规模报酬递增产生的根源(Young,1928;杨小凯,2003;向国成和李真子,2016)。因此,从分工演化入手,在既定资源规模约束下分析不同分工结构的资源分化组合,可以从根本上理解经济行为和资源在空间配置上的优化组合。

就交通基础设施而言,理论上来讲,强化其建设,能够降低区域间贸易成本并提高其贸易效率,这有利于增加区域间贸易往来和拓展市场规模效应,有利于深化生产和交易的分工以及专业化程度来对经济发展产生积极作用(刘生龙和胡鞍钢,2011)。但是,目前来看,似乎从分工和专业化角度来研究交通基础设施的经济增长效应的文献很少,而公路交通基础设施具有网络经济属性,只有形成产销地明确分工的公路网络体系,才能具有更显著的通达性和经济辐射效益(王先进,2004;李海东,2004),而这也是能够将落后农村区域带入由城镇带动的城乡局部分工结构体系内的关键,构成了中心区域对周边地区的经济辐射效应及促进周边区域经济协同发展的基础(Baumsnow等,2007、2010)。既有研究表明,分工受市场范围制约,市场范围反过来又推动分工深化(Young,1928;杨小凯,2003),公路体系网络化能够从提高整个分工结构体系内各部门间的交易效率来正向影响市场范围拓展,进而促进分工向更高水平演进,带动更大市场范围的同时促进经济持续增长。因此,空间经济学理论框架下,一个经济体中既定资源约束条件下的资源要素重新分化组合(陆铭,2017),需要在交通体系网络化带来交易效率和成本变化的基础上,深层次研究分工演化带来的各部门劳动生产率、生产要素跨部门流动及市场范围拓展等各类变化状况,由此才能深刻理解交通网络的变化带来的经济增长效应变化的本来机制。

此外,对城乡公路体系①本文的城乡公路体系,指的是在城乡二元结构框架下连接城市—乡镇—村落的公路体系;城乡公路网络体系为:(1)在城乡三区域、四部门中,随着各区域不同部门经济发展水平的先后提升,先发展或经济发展水平最高的部门间,将逐渐内生出连通现代化城乡公路来降低部门和区域间交易成本的需求,以此率先组成一个局部分工结构;(2)最先得到发展的部门间,因分工带来的交易成本降低,提升的劳动生产率将内生市场规模扩张的需求,进而又将经济发展相对次高的部门和区域带进此局部分工结构中,组成一个市场规模更大的新局部分工结构,而此时连接经济发展水平最高和次高部门和区域的城乡公路需求再次内生;(3)上述“经济发展水平提高→市场范围扩张→联通公路需求增加→交易成本降低→劳动生产率提高→更高经济发展水平→市场范围进一步扩张”的动态分工演化路径,终将内生出将所有区域和部门,并使之通过互联互通(现代化公路网络体系)方式融入一个统一的完全分工结构体系中。与城乡共同富裕的研究(尤其是理论方面的研究)并不多,既有文献主要是针对交通基础设施影响区域经济一体化的关系来研究的,而城乡经济一体化是实现区域经济一体化的前提和基础,因此需要首先分析城乡公路体系对城乡经济一体化发展产生的影响。城乡公路体系是交通基础设施的重要组成部分,作为连接城市和农村区域的重要渠道,对城乡之间的经济发展状况影响巨大(Sieber,1998;Fan和 Chan-Kang,2008)。2004年 1月份开始实施的包括公路等在内的“村村通”工程项目,对城乡经济发展一体化进程的推进产生了较大影响。但是,为什么“公路村村通”工程能够推动城乡协同发展?为什么依靠修路能够带来较好的农村扶贫效应?既有研究主要从以下几个方面来探讨影响城乡收入差距问题:城乡交通基础设施能够深化城市内部分工程度,提升其劳动生产率(罗能生和彭郁,2006),能够促进落后农村地区融入城市地区带动的一体化市场(Crescenzi和 Pose,2008),能够便利农民工外出就业并带动收入向农村回流(李实,1999;黄乾等,2018)以及便利城市资本和技术向农村扩散(罗能生和彭郁,2006)等。此外也有研究将交通基础设施纳入到理论分析框架中,认为落后农村地区居民收入相对城市地区提升幅度更大,因此加大农村地区交通基础设施建设能够带来较好的农村扶贫效应,有利于缩小城乡居民收入差距(任晓红和张宗益,2012)。但是,这里要明确两点:其一,城乡收入差距缩小并不等于城乡共同富裕,正如自给自足生产方式带来的居民内部收入差距为零的生产模式充其量不过是满足温饱水平的社会贫困状态(向国成等,2017);其二,共同富裕应该是在经济(收入)发展差距缩小到一定程度与社会整体的经济(或收入)发展水平持续提高并跨过一定门槛的双向组合,是经济发展既要求“量”的扩大又要求“质”的飞跃的有机统一(向国成等,2017)。本质上讲,城乡公路体系对城乡经济发展的影响与公路交通体系对区域经济增长的理论基础一致,但是城乡之间的经济发展更强调二元经济结构特性(Lewis,1954),在我们构建的分工结构理论模型之中,在二元性经济结构框架上,可以清楚地看到由城镇非农制造业部门带动的城乡局部分工结构体系,通过城乡公路体系动态网络化的变迁,随着分工的深化而能将更多农村区域融入既有城乡局部分工结构体系之中,从而形成了城乡一体化或者是统一城乡大市场的完全分工结构体系。

亚当·斯密(Smith,1776)在《国富论》中开篇提出了“分工在一定条件下导致普遍富裕”的命题,向国成等(2017)秉承了亚当·斯密的分工与普遍富裕思想,以分工结构演化为主线,运用超边际分析方法①超边际分析方法的概念主要指:由于参数在0和正值之间取值,导致参数变化的间断区间产生,故需先分析间断区间内的局部角点一般均衡结构解,后对几个间断区间内的几个角点一般均衡结构解进行比较静态分析,以此在不同参数条件下求出全体分工结构下的一般均衡结构解。另关于“分工和专业化”的概念,可一并参看杨小凯(2003:35+105)的论述。,从理论上证明了分工发展是迈向共同富裕的必由之路。本文既是以分工结构演化为主线,从理论上对城乡公路体系网络化带来的共同富裕效应进行剖析,认为城乡公路体系网络化,有利于将落后农村区域融入到既有的由城镇带动的城乡分工结构体系中,从而促进城乡共同富裕目标的实现,并在此融进城乡一体化的完全分工结构进程中,城乡部门间的平均劳动生产率、劳动力需求及产品市场范围都将随着生产和交易的分工演化而发生变化,以此为城乡公路体系网络化的城乡共同富裕效应提供内在的分工理论支撑。

二、理论模型及命题

(一)理论模型框架

第一,假设在一个存在着 M 个消费者-生产者的包括城市和农村的经济社会里①这里假定生产者和消费者是统一的,生产者同时也是消费者,这是杨小凯(2003:105)构建的超边际分工经济学理论分析框架的基本特征。,Mx、My、Mv、Mz分别代表生产并提供中间产品 x、粮食 y和 v以及最终产品 z的生产者-消费者(后续简称产销者)。在完全分工的结构体系中,这四个部门产销者分别居住于城市C(中间产品x和最终品z产销者在城市C区域集聚生产并生成交易机制)、乡村 A(专业化生产并提供原材料粮食 y)及乡村 B(专业化生产并提供原材料粮食 v)这三个区域,并且假定只有最终产品z能够给产销者带来最终效用。为简化计算程序,假定最终品生产者的固定学习费用②固定学习费用含义是指每种生产和贸易活动中一个固定的学习或培训费用,具体参见杨小凯(2003:143)的相关论述。为0,其他产销者Mx、My和Mv的固定学习费用分别设为 a、b和 c,其中 0<a<b≤c≤1。同时为表征城市的出现,借鉴杨小凯(2003)的研究,我们简单设定只有城市内部中间产品和最终产品之间的交易效率为 k,除此之外,任何产品间的交易效率均为ψk,其中0<ψ<1,本文中ψ越小,表示城市内部和乡村之间的公路网络体系差距带来的交易效率差距越大。

第二,最终品z的生产不仅需要劳动投入l,还需要中间产品x作为原材料投入到最终品的生产中,这里假设中间产品和最终产品产销者之间率先构成分工交易行为,并集聚产生城市区域C。

第三,为了分析城乡公路体系网络化对农村经济发展的影响,我们假定城市 C与农村A间率先建设现代化的城乡公路体系,因劳动生产率提高导致市场扩张需求旺盛时随着城乡分工网络体系的持续拓展,整个城乡经济体系将内生出在 CB和 AB间建设现代化公路体系网络的需求,由此农村B也将卷入到由城市C和农村A率先构成的城乡局部分工结构体系中,这与农村区域A从事农业生产的固定学习费用低于农村区域B的假定具有内在一致性。

第四,模型把分工所带来的专业化经济好处与交易成本之间的冲突内生。这意味着,分工能带来生产力水平的提高,但市场分工意味着有交易发生,从而将产生交易成本。当分工产生的专业化经济好处超过交易费用造成的损失时,交易生利;反之,若交易费用带来的损失大于分工所产生的好处时,交易就得不偿失;此外,文定理(Wen,1998)表明产销者最优决策选择不会买、卖同种产品,不会买和生产同种产品,最多卖一种产品。

基于上述假设,本文设定农村区域A和B粮食原材料y和v的生产函数分别是:

设定中间产品x的生产函数是:

此外,最终产品z的生产函数如下式:

上述三式中,Xp、x、xs≥0且 Yp、y、ys≥0以及 Zp、z、zs≥0,代表中间产品x、粮食产品y以及最终产品z的总产量、自给量和售卖量;lx、ly、lz、lv∈ [ 0,1],代表生产中间产品 x、粮食产品 y、最终产品 z以及粮食产品 v的劳动时间投入份额,其值越大,代表生产的专业化经济程度越高;a、b、c∈[0,1],代表生产中间产品 x和粮食产品 y和 v的固定学习成本,τ、γ分别代表粮食对中间产品、中间产品对最终产品生产的投入-产量份额,为简化分析,本文假定τ=γ;因为参与市场交易,故引入冰山交易成本①冰山交易成本概念,指一个人在购买一单位产品时得到其中的k部分,k∈[0,1]部分,详见杨小凯(2003:103)相关论述。概念,用1-k(或1-ψk)代表各类产品的交易成本系数。为了简化运算和分析过程,我们假定分工过程中并不产生中间交易服务。

由于涉及到中间产品x、粮食产品y和v及最终产品z的生产,所以个人的劳动禀赋约束设定为:

并设定预算约束条件为:

这里px、py、pv、pz分别是中间产品 x、粮食原材料 y、粮食原材料 v以及最终产品 z的市场交易价格,它们在决策模式分析中被视为外生参数,但是在角点和一般均衡分析中则被视为内生变量,同时假定此分工理论模型满足瓦尔拉斯价格机制。因此,生产者-消费者的效用函数是:

上式中,z、zs、zd分别代表最终产品 z的自给量、售卖量和市场需求量, (0,1)K∈ ,当城市内部中间品和最终品交易时,交易效率为K=k,其余则为K=ψk。其中,式(6)为最大化拟线性效用目标函数,式(1)~式(5)均为该分工模型的约束条件。及U为下面分析中的决策变量。对此,我们简要画出代表性的几幅分工结构,如下图1所示。

图1 城乡公路体系网络化分工结构演化图

产销者可以选择不同的生产和交易分工模式:(1)图 1中的图(a)表示四部门产销者均自给自足所有产品,此时城市 C不会出现;(2)产销者也可以选择如图(b)所示的分工结构,此时专业化生产农产品y的A区域因与最终产品产销者Mz所在的区域之间构建了现代化公路,所以二者之间可以形成分工结构体系,而交通闭塞的农村区域B仍然自给自足,这里需要强调的是,最终产品产销者Mz需要在生产最终品z的同时生产中间产品x和农产品v,故这一分工结构是极低水平的分工,城市因卷入分工体系中的农村区域A的生产特性①粮食等农作物生产需要大块面积土地,故较长的交易距离不利于集聚交易的产生,而城市因为交易距离短而至较低的交易成本,故能产生集聚经济效应(杨小凯,2003:287)。而不会产生;(3)当最终品z产销者选择将中间品x生产外包时,就出现如图 1中图(c)所示的专业化水平更高一层的分工结构,此时最终品生产者专业化生产z,并与中间品产销者进行交易而形成城市C,中间品产销者同时需要从事农产品y和v的生产以自足来生产中间品x,而农村B和A被排除在城市组成的分工体系外而选择自给自足,这里需要强调的是城市C因中间品生产的非专业化而只是城市的雏形,专业化经济水平较低;(4)如图(e),当 CA区域之间率先构建了现代化城乡公路体系时,城市区域 C因分工深化带来劳动生产率的提升,导致市场繁荣扩张旺盛,农村A区域也将被卷入到由城市 C带动的城乡分工结构体系中,此时城乡 CA区域实现了局部城乡一体化,中间品产销者在从农村A购买农产品y的同时自给农产品v以联合生产中间品x,而农产品y和最终品z的产销者都实现了完全的专业化,但是交通闭塞的农村区域 B因没有与 CA区域间构建现代化公路体系而仍处于自给自足状态;(5)理论上,如图(d),农村 B区域也有可能被率先卷入到由城市 C带动的城乡分工结构体系之中,但因本文聚焦分析城乡公路体系网络化过程中的共同富裕效应,我们事先假定农村A区域最先与城市C区域构建现代化城乡公路体系,即外生假定农村 A率先能够卷入到城乡分工结构体系中,此时图(d)的局部分工结构 3将不再被考虑;(6)当中间产品 x的产销者选择将农产品 v的生产外包时,这时就内生出在CB之间构建城乡现代化公路体系的需求,形成了如图 1中图(f)所示的城乡完全分工结构,农村 B也被纳入到整个城乡一体化的完全分工结构体系中,每个产销者所在的部门都完全专业化生产某一种产品,此时劳动生产率在所有的分工结构中达到最高。

为了分析城乡公路体系形成网络的动态过程对城乡经济发展一体化或者共同富裕的影响,即农村 B区域是否卷入到城乡一体化的分工结构体系内,我们着重对图 1中的图(e)和图(f)所代表的城乡分工结构体系进行超边际一般均衡比较静态分析并讨论其内在的传递机制。

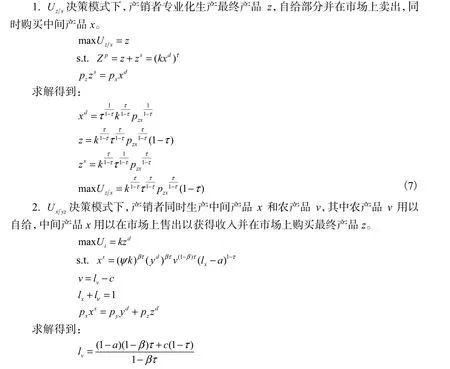

(二)城乡局部分工结构4角点均衡求解① 有关角点均衡概念,具体可参见杨小凯(2003:105)、庞春(2011)的相关论述。我们认为,角点均衡就是某一个分工结构内的局部均衡解,它是整个超边际分工一般均衡结构解产生的必要条件。

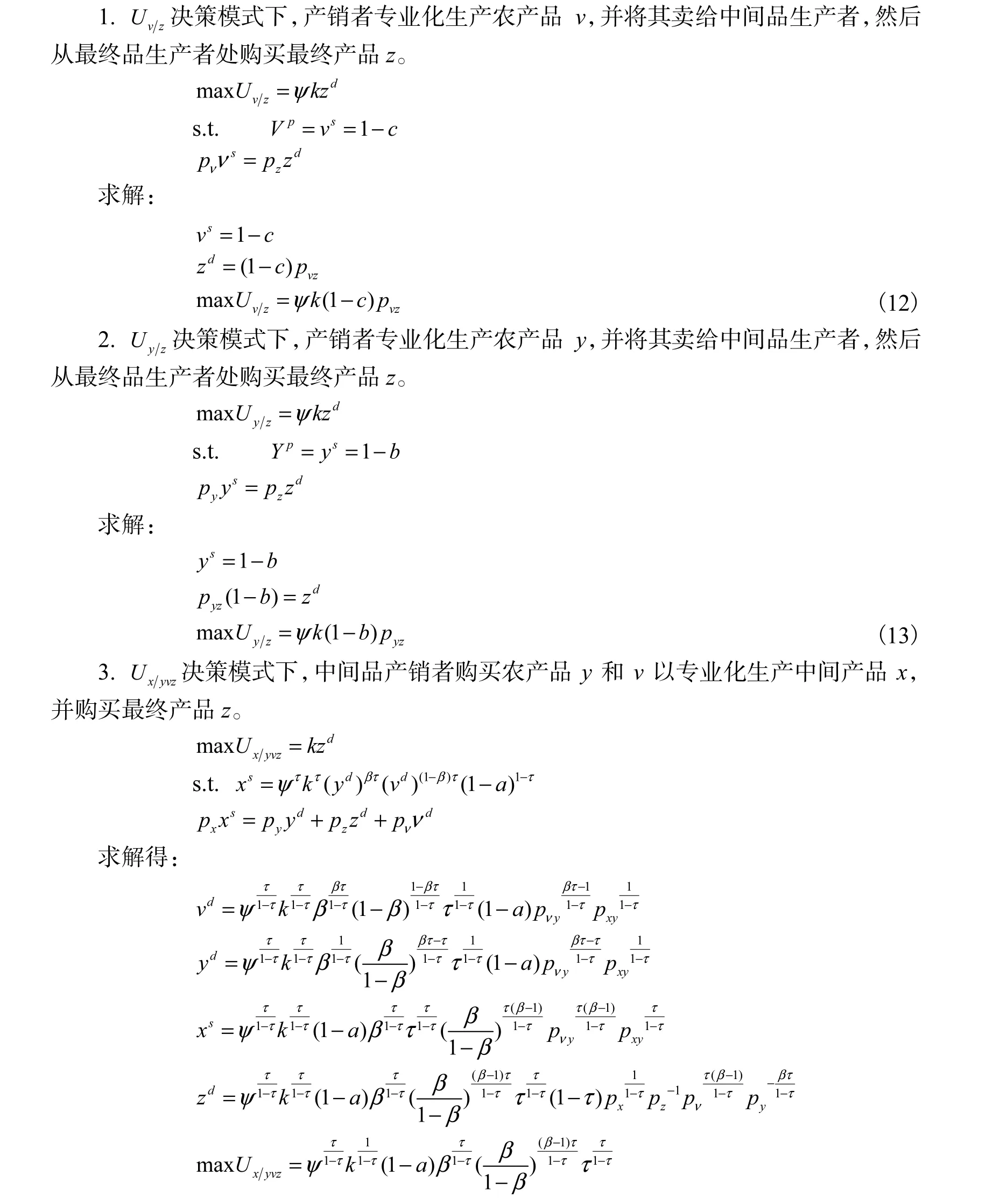

(三)完全分工结构角点均衡求解

三、两类分工结构的超边际比较静态分析

根据上述两大分工结构以间接效用表示的人均真实收入表达式,可得到分工结构转换的交易效率临界值:

表1 超边际一般均衡及其比较静态分析

上述超边际一般均衡比较静态分析结果表明:(1)在局部分工结构 4中,中间产品产销者选择自产粮食v以生产x时,如果这二者的固定学习总费用(a+c>1)过高以至于中间产品生产无法进行时,中间品产销者会理性选择将粮食产品 v外包出去,通过市场交易组织的力量来分解生产成本压力,此时所有产品生产均实现完全分工的结构状态,这可以被视为分工网络效应所带来的经济效益增进;(2)如果中间产品 x和粮食v的总固定学习费用较低( a +c≤ 1)以至于产销者足以承受,当市场交易效率因城乡公路体系不健全而较低,并低于分工结构转换的门槛值(*k≤k)时,理性的中间商选择同时生产上述两种产品,此时形成局部分工结构4的生产模式。此时可以看到,农村区域 B被排除在既有城乡局部分工结构形成的交易网络之外,这解释了其贫困之由来;但当城乡公路体系网络化日趋完善并带来交易效率的大幅提升,以至于其大于分工结构转换的门槛值(*k>k)时,低固定学习费用将更利于中间品产销者借助分工的正网络效应来实现专业化生产,随着迈过门槛值的交易效率 k提升,此时将形成所有产品均专业化生产的完全分工结构状态,这可以被视为城乡公路体系网络化(在CB和CA之间也建设了城乡公路)使交易效率提升所带来的经济好处,这解释了修路为何能带来显著扶贫效应;(3)将两大分工结构中以间接效用表示的人均真实收入表达式分别 对 a、c和 k参 数 求 一 阶 偏 导可知,通过增加 v和 x的总固定学习费用(a+c>1)来实现完全分工的城乡结构,将带来人均真实收入下降的负效果,而只有在满足其总固定学习费用较低( a +c≤ 1)的条件下,通过城乡公路体系网络化来提高产品间的交易效率,实现城乡完全分工的一体化结构状态,才是产销者的最优生产结构选择。此时,能将更广大区域(农村区域 B)带入到城乡一体化的分工结构体系中,同时带来城乡完全一体化人均真实收入的增进。

在局部分工结构4中,农村B因和CA区域没有构建现代化城乡公路而未进入到由CA区域组成的城乡局部分工结构体系中,此时农村B只能选择自给自足的生产模式。在此局部分工结构体系中,由 CA区域组成的分工结构以间接效用表示的人均真实收入水平是,而农村B区域因不参与CA组成的分工结构,其间接效用以不参与市场交易(自给自足,即效用函数中没有交易效率参数k)的方式来获得,我们假设其为此时,局部分工结构体系下(满足*k≤k的门槛值条件),CA 城乡一体化与 B区域之间的人均真实收入差距为:可以证明,恒成立。这表明,如果在*k≤k的门槛值约束下,当农村B没有被卷入到由CA区域带动的城乡局部一体化分工结构体系中时,随着交易效率的提升,CA区域与农村 B区域之间的人均真实收入差距会因为CA间现代化公路连通导致的交易效率的持续提升而扩大。这可以解释为什么在扶贫过程中,有的城乡区域经济发展水平趋同,有的城乡经济发展差距反而扩大,关键在于落后农村区域是否能够通过连通城乡公路体系以融进到由当地城镇带动的城乡分工结构体系之中。

如果CA区域与农村B连通了公路,CA组成的城乡分工结构体系将有可能因公路体系网络化带来的交易效率的提升而将农村 B纳入到既有的城乡局部分工结构体系中去,从而形成如图 1中图(f)所示的完全分工的城乡一体化结构体系。根据效用均等化原则和瓦尔拉斯市场出清机制(杨小凯,2003),此城乡一体化的完全分工结构内,各生产部门的人均真实收入趋同,这可以看成城乡公路体系网络化能够将更广泛农村区域纳入到既有的城乡局部分工结构体系之中,从而带来参与到城乡完全分工结构体系内的各区域、各部门经济效益的公平分配效应。

同时,当将农村B卷入到由CA组成的既有城乡局部分工结构体系中而形成如图1中图(f)所示的完全分工的城乡一体化结构体系中时,将此城乡一体化的人均真实收对交易效率 k值求偏导,可知恒成立,这表明城乡公路体系网络化在促进城乡一体化的过程中,随着其带来的交易效率的提升,城乡一体化意义上总的人均真实收入水平将提升,这表明,城乡公路体系网络化能够带来城乡经济一体化的经济增长效应。由此,我们提出命题1。

命题1:城乡公路体系网络化,有利于将更广大农村区域纳入到由城市带动的城乡既有分工结构体系之中,此时能够带来城乡经济增长一体化的同时,提高城乡区域整体经济发展水平,最终实现共同富裕。

针对交易效率门槛值,需要动态看城乡公路网络建设差距、中间产品 x和自产自足粮食 v的固定学习费用对其产生的影响。我们将其对ψ、a、c参数分别求一阶导数,可以证明恒成立。这表明:(1)参数ψ越大,城乡公路建设差距越小,越有利于降低交易效率门槛值,从而越有利于促进向城乡完全分工结构演化。具体而言,构建城乡公路网络体系,连接更广阔的农村区域,有利于缩小以公路体系为代表的城乡基础设施差距,能够将修建了城乡公路的偏远农村区域纳入由当地城市带动的城乡一体化分工结构体系中,从而实现共同富裕。(2)由于由局部向完全分工结构转换的交易效率门槛值越低,完全分工越易于实现,而分工能分摊高学习费用,从而降低中间产品x和自产自足粮食v的固定学习费用。由此,我们得到推论1。

推论 1:城乡公路体系网络化,有利于缩小以公路体系为代表的城乡基础设施差距,降低分工结构转换的门槛值,从而有利于推动更多农村区域融入由当地城镇带动的城乡完全分工的一体化结构体系中;如果中间产品x和自产自足粮食品v在局部分工结构 4中的固定学习费用越高,那么这个结构向完全分工结构的转变需跨越的交易效率“门槛”就越低,越有利于由分工来减弱固定学习费用的负面影响。

四、分工结构跳跃的共同富裕内在机制分析

上述构建的超边际分工理论模型及其比较静态分析,初步探索了城乡公路体系网络化与共同富裕之间的关系,其中关键环节是能否将更多农村区域带入既有的城乡分工结构体系内。但是,使更多农村区域卷入既有分工结构体系中的内在形成机制,上述分析没有涉及。本节将在此基础上,深入分析其内在的包括各部门平均劳动生产率变化、劳动力需求状况变化、市场范围拓展等分工演化的内在逻辑机制,试图揭示推动共同富裕实现的内在机制。

(一)平均劳动生产率变化

参照Yang(2001)的定义,平均劳动生产率是一种产品(或服务)的总产出与其相应的专业化水平(即劳动份额)的比值。随着分工和专业化程度的持续提高带来分工结构的跳跃时,一般来说,平均劳动生产率也将发生变化(庞春,2011;向国成等,2016)。

在局部分工结构4中,产销者在其对应产品上的平均劳动生产率分别为:

在完全分工结构中,产销者在其对应产品上的平均劳动生产率分别为:

命题2:只要有分工和专业化因素的存在促使交易效率增大,不仅能带来各部门平均劳动生产率的提升,而且通过城乡公路体系网络化促进城乡区域实现完全分工的结构状态时中间品 x、最终品 z及后进入城乡分工结构的粮食产品 v的平均劳动生产率比在局部城乡分工结构状态中更大。

此外,(1)将上述各产品的劳动生产率对固定学习费用a和c一阶求偏导,可以证明局部分工结构 4中,恒成立②在局部分工结构4中∂c的正负号充满不确定性,但是在完全分工结构中 ∂c <0 。。这表明:其一,生产结构中只要存在分工,由其产生的专业化经济好处能够降低各产品的固定学习费用,从而提高本产品生产部门和参与此分工结构的其他相关生产部门的劳动生产率;其二,结合分工结构转换的交易效率门槛值*k,若中间品 x和农村 A产销者自产的粮食v在局部分工结构4的固定学习费用越高,那么其向城乡一体化完全分工结构转换所需跨越的交易效率“门槛”值就越低,伴随的经济效应是该局部分工结构中各产品的劳动生产率降低,内生出要提高整个生产结构中的分工和专业化程度来降低固定学习费用的负面影响。此时,完善城乡公路网络体系正当其时。(2)在完全分工结构中,同样可证明均恒成立。这表明:以中间产品 x和 v的总固定学习费用较低的最优路径跳跃到完全分工结构中后,各产品生产部门实现的完全分工和专业化能够通过降低各自固定学习成本来提高本部门和所有其他相关部门或区域的劳动生产率。(3)在完全分工结构中,可计算求得:此时可知成立。这表明:在完全分工结构中,中间产品部门劳动生产率的提高能够带动最终品部门生产率的提升,而在局部分工结构 4中却不一定,这是因为局部分工结构中,中间品产销者需要同时生产中间品x和粮食品v,生产分散和多样化未必能推动最终品产业生产效率的提升;相反,在完全分工结构体系中,中间品产销者专业化生产中间品 x,完全对接最终品产业生产,由此带来生产率提升的关联效应比较明显。由此得到推论2。

推论 2:城乡公路体系网络化推动城乡分工结构转换,在此过程中,分工深化不仅能够降低固定学习费用和提高本部门及其他参与此分工结构内相关生产部门的劳动生产率,而且中间产品部门的生产率能够推动最终品部门劳动生产率的提升。

(二)各部门劳动力需求变化情况

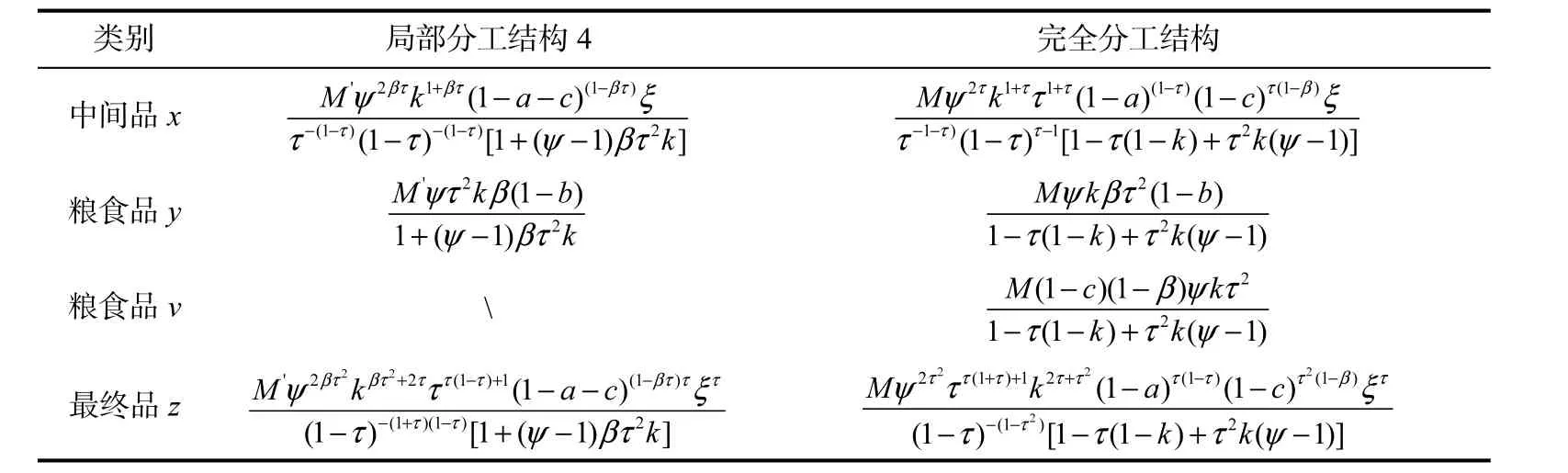

随着产品生产和市场交易分工的纵深专业化,生产在不同的分工结构间进行跳跃,一般来说,将促使各部门劳动者人数发生变化。根据瓦尔拉斯市场出清机制,我们计算出两大分工结构体系下各产品的产销者人数,如表2所示①这里及后续市场范围分析中,设定局部分工结构内 CA区域组成的城乡局部分工结构体系内产销者总数为M',在完全分工结构体系内,由 CAB区域一体化内产销者总人数为 M,并且 M>M',同时在式(20)简算中,我们强假设M'=0.75M。。

表2 各产品部门生产者人数

在局部分工结构 4中:首先,我们将各部门产销者(劳动者)人数分别对交易效率系数k求偏导,可证明:。这结合各部门平均劳动生产率随着交易效率的变化状况说明,随着交易效率k的提升,包括农村A在内的城乡局部一体化结构(CA区域)中各部门劳动者人数需求趋于上升,这说明分工演进导致平均劳动生产率提升,促使各生产部门扩张,进而引致强烈的劳动力市场需求。此时,城乡局部一体化生产结构(或是局部分工结构4)必须进一步深化分工,将更多其他农村区域纳入已有的分工结构体系之中,以此补充因劳动生产率提升带来的劳动力扩张需求,形成完全分工的城乡区域一体化结构。其次,对城乡公路建设差距系数ψ求偏导,可证明:这表明:ψ值越小,城乡公路建设差距水平越大,越多劳动者向城市区域 C中的中间和最终品部门集聚,而农村区域 A的劳动者人数反而减少,这与刘易斯二元经济理论(Lewis,1954)相符,也符合改革开放以来中国城乡人口变迁的事实。这可以解释为什么近年来中国的城市化进程如此之快,原因就在于城市区域的公路网络体系建设速度远高于农村区域,导致城乡公路网络体系差距趋于扩大。但是,长此以往,放任城乡公路网络体系差距持续扩大而不顾,或者更加重视城市公共基础设施建设而忽视农村基建发展,农村将出现“人口空心化”现象,这在当前的中国,尤其是中西部区域,比较明显。如果真正想要将“工业反哺农业,城市支持乡村”的政策落到实处,真正实现“乡村振兴”,就要通过着力建设农村区域的城乡公路网络体系(比如近年来实行的农村公路“村村通”工程),缩小城乡公路网络建设差距,提升ψ值。同时,结合上文分工结构转换的交易效率门槛值条件的经济含义,此时城市制造业部门劳动力将向农村回流,有助于城乡由局部向完全分工结构转变,最终实现城乡区域经济的一体化协同发展。

在城乡一体化的完全分工结构中,我们同样将各部门产销者人数对参数 k求偏导,可证明:这结合各部门平均劳动生产率随着交易效率的变化状况再次表明,随着交易效率 k的提升,分工演进导致平均劳动生产率提升,促使各生产部门扩张,引致强烈的劳动力需求。这可以理解为,分工演进是生产扩张和劳动力需求增加的源动力。此外,再次将上述部门的产销者人数对参数ψ求一阶偏导,可得成立。这也再次表明,城乡公路建设差距与城市生产部门劳动力数量成负向变化关系,与农村区域则成正向变化关系,而缩小城乡公路网络差距,着力建设农村公路网络体系,才是促进城市化和农村现代化发展并举的出路。由此,提出命题3。

命题 3:分工演进带来交易效率提升,同时提升平均劳动生产率,这能够促进各生产部门劳动力数量需求增加;在城市公路网络建设日趋完善的今天,大力促进农村公路网络体系建设,缩小城乡公路网络差距,是促进更广大农村区域卷进城乡完全分工的一体化结构和实现城乡协同发展的必要条件。

(三)市场范围变化

按照杨小凯(Yang,2001)的定义,市场范围是产品(或服务)的总需求量,即需求者人数与需求量之乘积。对此,本文求出局部和完全分工结构内各产品的市场范围,并分析分工跳跃对市场范围变化的影响。总结市场范围公式如表3所示。

表3 各产品市场范围

针对上述两个分工机构中各产品的市场范围表达式:第一,分别对交易效率 k一阶求偏导得到:均成立。这表明,建设城乡公路网络体系,形成具有分工和专业化因素存在的生产和交易结构,则分工体系内所有参与市场交易的产品市场范围都将随着交易效率的增加而扩大。正如前文所示,城乡公路体系网络化带来交易效率的提升是城乡由局部向完全一体化分工结构跳跃并最终实现共同富裕的必要条件。第二,比较两大分工结构中间品和最终品的市场范围可以证明,当交易效率 k随着城乡公路体系网络化带来的分工和专业化程度的提升而提升时,城市区域中间产品、最终品和农村A生产的粮食 y的市场范围均将绝对扩大,这可以看成是分工深化带来市场范围扩张的必然结果。这再次印证了“分工受市场范围的制约,市场范围又反过来促进分工深化”的“斯密-杨格定理”(亚当·斯密,1776;Young,1928;向国成等,2017)。第三,针对城市区域的中间品和最终品的市场范围与劳动生产率的变化关系分析,我们求出对分工结构 e和 f内中间品和最终品的市场范围变化比值,并将式(18)和式(19)相应的平均劳动生产率比值代入到市场范围比值变化公式当中,可得到如下表达式:

式(20)中,我们分别对平均劳动生产率比值求一阶偏导,可得成立①上述公式中,假定除了和 之外,式(20)中其他均为常数。。这表明:由局部向城乡一体化的完全分工结构跳跃带来的市场规模差距,随着平均劳动生产率的差距扩大而扩大,原因在于随着生产分工和专业化程度的深化,引致平均劳动生产率提升,内生出生产和交易分工结构扩张和卷入更多市场购买力和劳动力的需求,这必然推动市场范围拓展,而市场范围向更广阔区域拓展的必然后果就是向分工和专业程度更高的完全分工结构体系逼近。这就为城乡公路体系网络化能促进更多区域卷入城乡一体化的完全分工结构并进而实现共同富裕提供了内生机制路径解释。由此,提出命题4。

命题4:只要有分工和专业化因素存在,则分工结构体系内所有产品市场范围都将随着城乡公路体系网络化带来的交易效率的增加而扩大,但在完全分工结构中城市区域中间产品、最终品和农村A生产的粮食y的市场范围更大,且由局部向城乡一体化的完全分工结构跳跃带来的市场规模差距随着平均劳动生产率差距扩大而扩大。

以上,我们从城乡公路体系网络化提升市场交易效率、促进各部门和区域劳动生产率、劳动力市场需求状况以及市场范围拓展变化方面,为城乡局部分工结构为何能将更广阔农村区域带入其中并形成完全分工的城乡一体化生产和交易结构提供了内在的基于分工演化的逻辑机制解释。可以说,正是因为城乡公路体系网络化带来交易效率的提升,引致劳动生产率进一步提升和市场范围进一步拓展,促进了不同类型的局部分工向完全分工结构无限逼近,才能导致城乡二元结构向城乡一体化协同发展的经济结构演化及城乡共同富裕目标的最终实现。

五、本文结论

本文基于超边际分工经济学理论,构建了一个包括城乡四部门、三区域的分工理论模型,将城乡公路体系网络化与市场交易效率相联系,探讨如何实现共同富裕及其相应的内在机理。超边际一般均衡比较静态分析结果表明:城乡公路体系网络化有利于将更广大农村区域卷入到由城市带动的城乡既有局部分工结构体系内,这能在推动城乡经济增长一体化的同时,提高城乡区域整体经济发展水平,实现城乡共同富裕;在此过程中,城乡公路网络差距缩小以及局部分工结构内中间品和自产自销粮食品的固定学习费用越高,分工结构跳跃的交易效率“门槛”值就越低,越有利于由分工来降低固定学习费用的负面影响。

同时,针对内在影响机理,本文进一步发现:(1)城乡公路体系网络化带来的交易效率提升在促使分工深化时,各部门平均劳动生产率和市场范围都将随着城乡公路体系网络化带来的交易效率的增加而扩大,并且在完全分工结构中城市区域中间品、最终品的平均劳动生产率和市场范围均比局部分工结构中大,且由分工结构演化带来的市场规模差距,随着平均劳动生产率的差距扩大而扩大;(2)城乡公路体系网络化推动城乡分工结构转换,在此过程中,分工深化不仅能够降低固定学习费用和提高本部门及其他参与此分工结构内相关生产部门的劳动生产率,而且中间产品部门的生产率能够推动最终品部门劳动生产率的提升;(3)分工演进带来交易效率的提升能推动平均劳动生产率提高,这可以促进各生产部门劳动力数量需求增加,且在城市公路网络建设日趋完善的今天,大力促进农村公路网络体系建设,缩小城乡公路网络差距,这是促进更广大农村区域融进城乡完全分工的一体化结构并实现城乡协同发展的必要条件。