重庆涂山窑的发现、研究及相关问题的探讨

2019-02-11王洪领蔡亚林

王 洪 领 蔡 亚 林

(重庆市文化遗产研究院,重庆 400013)

涂山窑是重庆宋元时期的重要窑址,主要分布于重庆南岸区黄桷垭镇南山与涂山之间的宽谷地带,取“大禹娶涂山氏”之涂山而得名。自20世纪30年代发现起,尤其是80年代以来,考古工作者相继在巴南、荣昌、合川、铜梁、九龙坡等地,发现大量与涂山窑相类似的窑址。目前,学术界把重庆地区发现的该类窑址通称为涂山窑或涂山窑系[1]。

考古资料显示,涂山窑始烧于北宋晚期,是宋金战争背景下窑业技术南移的产物,南宋是其盛烧期,到元代逐渐衰落[2]。涂山窑在历史上并无文献记载。经过几代专家、学者不懈努力,相关研究取得了丰硕的成果。本文主要从考古工作、兴衰原因、分期与年代、装饰艺术、窑炉结构、与周围窑址的关系、科学检测等角度对涂山窑进行梳理,在此基础上,对存在问题及以后工作思路做进一步探讨。

一、考古工作

1.考古调查

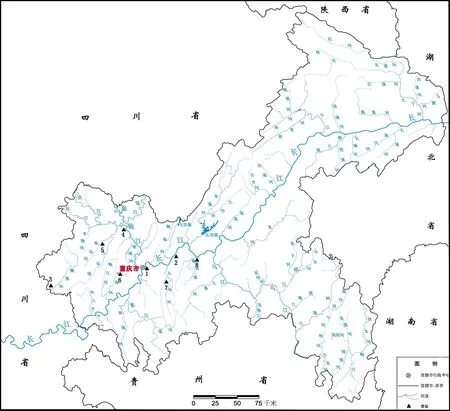

早在20世纪30年代,美国传教士、汉学家、中国华西协和大学古物博物馆(现四川大学博物馆)馆长葛维汉先生在重庆黄桷垭调查时发现涂山窑,称之为“重庆的建窑遗址”[3]。上世纪80年代以来,重庆市博物馆、重庆市文化遗产研究院(前重庆市文物考古所)等单位做了大量的调查工作,共发现窑址29处(图一),分别为 :

黄桷垭窑址群 :发现最早,共12处,分别为王庄、涂山湖、酱园、航灯厂、慈母山、小湾、中药所、云南会地、庙岗、三块地、老房子、杨家棺山窑址[4]。

清溪窑址群 :1976年发现,共3处,分别为华光村、鱼塘坡、梓桐窑址[5]。

瓷窑里窑址群 :20世纪90年代发现,共7处,分别为罗汉坟、堰口屋基、桂花屋基、石朝门、石角嘴、窑山坡、小山坡窑址。

盐井窑址群 :2005年发现,共3处,分别为炉堆子、朱家堡、伍家坡窑址[6]。

除上述外,重庆市文化遗产研究院、重庆市博物馆在铜梁黄门[7]、巴南姜家场[8]、九龙坡沙岚垭[9]、涪陵蔺市[10]等地也发现该类窑址。这些窑址的发现,明确了涂山窑的分布范围,丰富了涂山窑的内涵,为我们了解和研究其产品结构及装烧工艺等方向提供了第一手资料。

图一 重庆涂山窑窑址分布示意图

1.黄桷垭窑址群(王庄窑址、涂山湖窑址、酱园窑址、航灯厂窑址、慈母山窑址、小湾窑址、中药所窑址、云南会地窑址、庙岗窑址、三块地窑址、老房子窑址、杨家棺山窑址)2.清溪窑址群(华光村窑址、鱼塘坡窑址、梓桐窑址)3.瓷窑里窑址群(罗汉坟窑址、堰口屋基窑址、桂花屋基窑址、石朝门窑址、石角嘴窑址、窑山坡窑址、小山坡窑址)4.盐井窑址群(炉堆子窑址、朱家堡窑址、伍家坡窑址)5.黄门窑址6.沙岚垭窑址7.姜家场窑址8.蔺市窑址

2.考古发掘

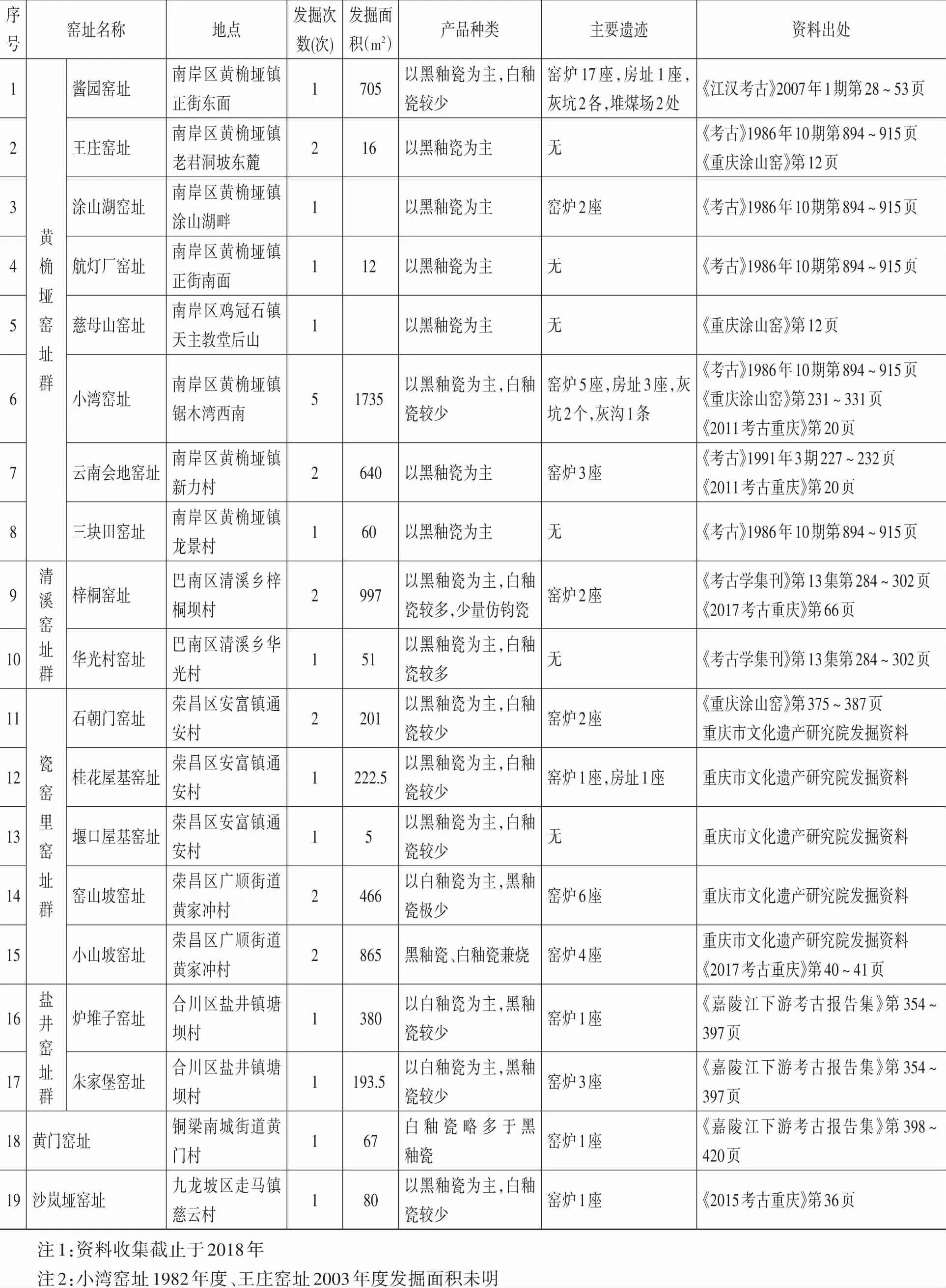

涂山窑考古发掘工作始于20世纪80年代初。目前,经过正式考古发掘的窑址多达19处(附表一)。其中,以黄桷垭窑址群开展工作最多,材料也较为重要。

1982年2~4月、1983年3~4月,重庆市博物馆对王庄、涂山湖、航灯厂、小湾、三块田等五处窑址进行考古试掘,试掘面积490余平方米,清理窑炉2座。此次试掘揭开了涂山窑考古工作的序幕[11]。

1985~1988年冬春两季,重庆市博物馆对小湾窑址进行正式考古发掘,发掘面积共计675平方米,清理窑炉3座、淘洗池1处,还发现有作坊残迹。发掘者认识到窑炉的差别,并根据出土遗物把小湾窑址的烧造历史推定为北宋到元初[4]。

1988年9月~1989年1月底,重庆市博物馆、重庆市南岸区文管所等对锯木湾窑址进行考古发掘,发掘面积240平方米,清理窑炉1座。该窑址以生产茶盏为主,反映出锯木湾窑址生产趋于专门化[12]。

2003年4~5月,重庆市文物考古所对酱园窑址进行了较大规模抢救性考古发掘,发掘面积705平方米,清理建筑遗迹1处、窑炉17座及灰坑、堆煤场若干处。发掘者结合窑炉间的叠压打破关系,把酱园窑址分为三期,并分析了涂山窑兴衰原因[13]。

2004年4月,重庆市文物考古所再次对小湾窑址进行考古发掘,发掘面积500平方米,清理建筑遗迹4座、窑炉2座、灰坑1座[10]。2011年2~4月,又对云南会地、小湾两处窑址开展抢救性考古发掘工作,发掘面积800平方米。其中小湾窑址是在2004年工作的基础上,继续对作坊遗迹进行清理,基本厘清了小湾窑址的制瓷工艺及生产流程[14]。

除黄桷垭窑址群外,重庆其他地区较为重要的材料有 :

1990~1992年间,重庆市博物馆等对巴南清溪乡梓桐、华光村两处窑址进行了两次考古发掘,发掘面积448平米,其中梓桐窑址发现有较完整的窑炉1座,在火膛上端发现有月牙形及长方形平台,较为少见,可能为增加窑内容量。出土的遗物中,不仅发现有黑釉、白釉瓷器,还有少量的仿钧窑瓷器,反映了梓桐窑址发展过程中在不断吸收其他名窑优点的同时,并进行仿制[5]。

2005年12月,为了解瓷窑里窑址群的产品构成、特征及堆积情况,重庆市文物考古所对石朝门窑址进行考古试掘,发掘面积18平方米,清理宋代窑炉1座,并出土了大量的瓷器标本和窑具[10]。这是首次在渝西地区对涂山窑进行考古发掘工作,为了解涂山窑各窑址间的区别和联系提供了实物资料。

2007年8~10月,重庆市文物考古所为配合嘉陵江草街航电枢纽工程建设对炉堆子窑址和朱家堡窑址进行考古发掘,发掘面积820平方米,两处窑址共清理窑炉5座。出土瓷器中以白瓷为大宗,其中炉堆子窑址白瓷占80.5%,朱家堡窑址白瓷占78%,大量烧造白瓷是盐井窑址群的突出特点[6]。

2013年11月,重庆市文化遗产研究院对黄门窑址进行考古试掘,试掘面积67平米,清理窑炉1座。出土瓷器中白瓷略多,约占出土瓷器的52.5%。整体来看,与合川发现的炉堆子和朱家堡窑址较为类似[7]。

2014年10~11月,重庆市文化遗产院对石朝门窑址、桂花屋基窑址、堰口屋基窑址进行考古发掘,发掘面积400.5平方米,清理宋代窑炉1座、房址1座、墓葬2座。同时,对遗址及其周边进行了系统调查勘探,基本掌握了遗址周边瓷土、煤场、水系等分布状况,新发现了两处宋代窑址[15]。

2016年10月~2017年1月,重庆市文化遗产院对窑山坡窑址、小山坡窑址进行主动性考古发掘,共完成发掘面积408平方米。其中窑山坡窑址是此次发掘的重点,共清理宋代窑址2座,元代窖藏坑2个,并出土了大量的文物标本。此次发掘除获得了较多可供窑址分期的材料外,部分出土器物可见白地黑花釉下装饰,题材多样,如单株草叶纹和鱼纹等,这是在其他涂山窑窑址中较为少见的。

二、既往研究

以上这些对涂山窑的考古调查和发掘工作,为我们进行涂山窑的研究提供了极其重要的实物资料。许多专家、学者在此基础上,做出了深入系统的探讨,取得了重要收获。目前,关于涂山窑的研究,主要集中在兴衰原因、分期与年代、装饰艺术、窑炉结构、与周围窑址的关系、科学检测等方面。

关于涂山窑兴衰原因的探讨,许多学者都曾进行论述[2][16]。其中,关于涂山窑兴起的原因,认识主要集中在 :第一,宋金战争背景下,窑工南下,带来了先进的制瓷技术,为涂山窑的兴起提供了技术保障。第二,宋代斗茶之风盛行,黑釉瓷产品有了广阔的市场,是涂山窑兴起的原始动力。第三,涂山窑所在的区域不仅煤炭、瓷土、水资源丰富,而且交通发达,为产品销售提供了方便。关于其衰落,宋末战争应是重要原因之一。长期的战争,造成人口的大量减少,加之元统一战争的结束,外来产品可以顺利到〗达重庆,原本质量就不上乘的涂山窑产品在周边地区产品的冲击下,很快失去了原有的市场从而走向衰落。

关于涂山窑的分期与年代,发掘者在《重庆市涂山宋代瓷窑试掘报告》[11]和《重庆涂山窑小湾瓷窑发掘报告》[4]中已初步认识到窑炉与出土瓷器的差别。酱园窑址的发掘者依据地层与窑炉、窑炉之间一系列叠压、打破关系,将酱园窑址分为三期四段[13]。在此基础上,李大地先生在《重庆涂山窑的分期》一文中,把涂山窑分为三期 :第一期,A型窑炉,小窑,整体形态瘦长,平面呈椭圆形。盏以侈口为大宗,碗、盘出现四出、五出、六出葵口,瓶多为弧腹。时代为北宋末到南宋初;第二期,B型窑炉,形态与A型窑炉近似,但形体增大,形制更规整。此时盏以敛口、弇口成为主流,碗、盘流行六出葵口,瓶多为鼓腹下垂。时代为南宋中晚期;第三期,C型窑炉,整体形态变圆、胖。盏以敛口、弇口为主,少见侈口,碗、盘类器物不见葵口,瓶的腹部变成扁垂腹,出现了带座瓶,新出现了一种喇叭形高圈足青瓷杯。时代为南宋末到元初[17]。

关于涂山窑的装饰艺术,陈丽琼先生在《宋代重庆涂山窑装饰艺术研究》一文中,把涂山窑装饰分为胚胎装饰、釉下装饰和釉中装饰三类。其在对各类装饰进行介绍的同时,着重对曜变形成进行探讨,认为曜变纹釉的形成是复杂的,应是在多种原因、条件下产生,并提出重庆涂山窑曜变纹的产生应是黑釉瓷工艺发展到一定高度的结果;多出现在匣钵粘连的茶盏或与器皿直接叠烧粘连件的密闭部分,应与装烧器件的密封性有关;与煤炭中液出硫无关,而与釉的组成、烧成温度、保温时间、釉层厚度及冷却速度有关[18]。

关于涂山窑窑炉结构,为马蹄形半倒焰馒头窑,一般由窑门、火膛、窑床、挡火墙和烟囱等部分组成,这与陕西耀州窑[19]、河北磁州窑[20]等北方窑炉有很大的相似之处。这应与所用的燃料煤有关。有研究表明,陕西地区在发明煤烧窑后,技术迅速传入川渝地区[21]。涂山窑用煤做燃料,煤的火焰短,容易造成生烧,为解决火焰短的问题,势必要改革窑炉,于是便扩大火膛,改变窑室的长、宽度。增加火力,集中瓷坯,从而解决火焰短的问题[22]。

关于涂山窑与周围窑址的关系,主要涉及到与福建建窑、陕西耀州窑的关系。在涂山窑与建窑的关系上,早在葛维汉前往重庆调查时,就认为黄桷垭附近发现的瓷器属于建窑。目前,学术界普遍认为两者关系密切,其产生受到建窑的影响,甚至可作为建窑的地方类型,称为“建窑系涂山窑类型”[2]。有学者还列举了两者的共同点,如器形、窑变等,均是受建窑的影响而产生的[23]。至于与陕西耀州窑的关系,研究者认为涂山窑黑釉碗、盘、碟、盏、托、瓶、罐、钵等的发展与耀州窑有一脉相承的明显渊源关系,并进一步认为因为耀州与四川较近,耀州窑通过影响广元窑,进而通过嘉陵江航运通道而下,从而影响到涂山窑[23]。

学者在对涂山窑进行考古学研究的同时,也开展了多学科的交叉研究。比如通过对荣昌瓷窑里松树林窑址和南岸区酱园窑址出土遗物各选取10件不同釉色、胎质的瓷片,进行偏光显微镜分析、胎和釉的X射线荧光光谱分析:胎的Al2O3含量偏低,多数在20%以下,铁的含量偏高,在1.5%以上。瓷釉中主要助溶剂为CaO和K2O,属于石灰釉体系。釉的呈色元素主要是铁的含量,黑釉中Fe2O3的含量在7%左右或更高;颜色略变浅,即呈褐色,铁的含量就会下降[10]。关于窑炉的年代,取红烧土标本,采用双无定向磁力仪,测试标本的剩余磁化方向强度,同时运用Tnellier逐步热退磁法,得出与国内其他地区宋代遗存值基本相符。为了解煤的燃烧热量,曾对小湾黑煤遗存进行化验分析,得出此类煤属高温卡的无烟煤。低硫,使得涂山窑产品光洁、斑疵少,说明窑工对燃料应有选择的[4]。

三、相关问题探讨

以上关于涂山窑的研究,使我们对涂山窑有了较为清晰的认识。随着考古新材料的陆续公布,我们在以往研究工作的基础上,就具体问题进行继续探讨。不当之处,敬请方家指正。

1.重庆地区制瓷业传统及与涂山窑的关系

重庆地区的制瓷业最早可追溯至南北朝时期。早在1987年第二次全国文物普查时,调查人员在合川七间乡孙家坝村采集到南北朝时期的青瓷器及垫烧窑具等,这应是重庆地区发现的最早制瓷业窑址之一[24]。进入两宋时期,重庆地区制瓷业迎来大发展时期,其窑业遗存明显可分为两类 :一类以丰都大沙坝[25]、老院子[26]、铺子河[27]等为代表,以烧造青瓷为主。该类窑址以木柴做燃料;窑炉为利用地势坡度建造而成的龙窑,较为原始,可从当地早期龙窑身上找到其技术传承的影子[28];产品成品率低,质量低劣,器形单一,主要有碗、罐、执壶、碟、盆等,其形制特征与邛崃十方堂窑址[29]有一定的相似性。一类为涂山窑,产品以黑釉和白釉瓷器为主。该类窑址以煤做燃料,窑炉为马蹄形半倒焰馒头窑,器形主要有碗、盏、碟、盘、罐等,种类丰富,形制多样。两者在产品种类、燃料、窑炉结构及装烧工艺等方面的不同之处,应源自不同窑业技术背景 :前者本地色彩浓厚,其窑业遗存与邛窑的影响是分不开的;后者则是主要受宋金战争背景下窑业技术南移及宋代饮茶之风的影响所致。

2.涂山窑与建窑的关系

关于涂山窑与建窑的关系,学术界普遍认为两者关系密切。通过对比,我们认为两者的差别还是很大的 :涂山窑以黑釉和白釉瓷器为主,后者占了很大的比重,而建窑釉类单一,以黑釉为大宗;器型上,涂山窑器型多样,以碗(盏)、盘、碟、罐等为主,而建窑碗(盏)占了绝大多数;窑炉上,涂山窑为马蹄形半倒焰馒头窑,以煤为燃料,而建窑为龙窑,以木材为燃料。总体来看,建窑更像一个为品茶、试茶服务的专门性瓷窑[30],而涂山窑则是为满足人们日常生活需求而生产的民间用瓷。至于两者共性的部分,比如碗(盏),毕竟在两者的文化因素中所占比例不高,且能不能就此认为其是直接受到建窑的影响,而非周边其他窑口(如吉州窑)的影响所致,这一点有待做进一步探讨。

3.涂山窑衰落年代

关于涂山窑衰落年代,学术界普遍认为衰落于元代,笔者认同这一观点。从最新的考古资料看,我们可对涂山窑的衰落年代做进一步探讨。在《重庆渝中区老鼓楼衙署遗址元代水池发掘简报》[31]一文中,发掘者对出土瓷器进行了详细介绍,所涉及窑口不仅包括浙江龙泉窑、江西湖田窑、四川彭州窑、河南钧窑等,还发现一定数量的涂山窑瓷器。这批瓷器中如碗、B型盏、C型盏、盘、刻槽盆、器盖等与涂山窑前期有明显的承袭关系,应为涂山窑无疑。结合H43内所出土龙泉窑、湖田窑瓷器的年代推断,应为元代中晚期。不过,此时期涂山窑瓷器胎质粗疏,颗粒感强,釉层较薄,局部呈黄褐色,胎体轮制痕迹明显。由此可见,至迟在元代中晚期,涂山窑虽继续烧造,但已经衰落,其产品质量已明显不如前期。再结合涂山窑瓷器在H43中所占比重较少,从侧面反映出本地涂山窑销售市场的萎缩,在外来产品冲击下被淘汰的趋势。

4.其他问题

随着考古新材料的不断公布,关于涂山窑的研究越来越向更深入的方向发展。现阶段较为重要的问题主要有 :关于涂山窑区系类型划分的问题,涂山窑分布较广,这些窑址之间存在着怎样联系,能否划分出不同的类型,各类型之间在产品种类、器物特征、装烧工艺、装饰风格等方面的区别、联系以及与周边窑址的关系等;关于涂山窑分期,受制于材料限制,目前研究仅针对部分典型窑址,这无疑影响了分期的全面性及准确性。随着考古资料的不断增多,其分期不仅应针对各窑址,更应着眼于整个涂山窑分期问题;关于涂山窑外销问题,我们在强调涂山窑整体性的情况下,应区别出具体的产地,进而探讨涂山窑各窑址的销售范围、销售路线。

除以上问题外,涂山窑的装烧工艺、技术的探讨,研究者多根据窑址出土情况对窑具进行简单介绍;窑址内部功能分区、不同阶段窑业分布特点,几乎无涉及;还有多学科交叉研究,除相关针对性检测需加强外,应注重实验考古,还原涂山窑产品烧造过程等等。

要之,重庆涂山窑自发现至今已有八十多年。目前共发现29处窑址,其中正式发掘的多达19处,为涂山窑的研究提供了丰富的实物资料。关于涂山窑的研究,经过几代专家、学者的不懈努力,在兴衰原因、分期与年代、装饰艺术、窑炉结构、与周围窑址的关系等方面取得了很大的成绩,涂山窑的文化面貌越来越清晰地展现在世人的面前。同时,我们也应该认识到仍有许多问题有待于解决。这些问题的解决,是一个长期的过程,不仅依赖涂山窑的继续发掘、整理以及科技方面的深度介入,还需要我们加强窑址的系统性综合研究。

附表一 重庆涂山窑窑址发掘情况一览表