《曹全碑》

2019-02-11吴健

吴 健

篆、隶、正、行、草五体书中,隶书既自成体系,风格独特,又是承上启下的中转轴。从字形结构和审美风格上讲,隶书大致分五类:以《曹全碑》为代表的典雅秀逸类、以《礼器碑》为代表的峻挺劲健类、以《张迁碑》为代表的方正朴茂类、以《石门颂》为代表的苍茫雄浑类和率真古朴类的简牍隶风。而其中又以《曹全碑》最具隶书的代表性特征,是书法学习的经典范本。

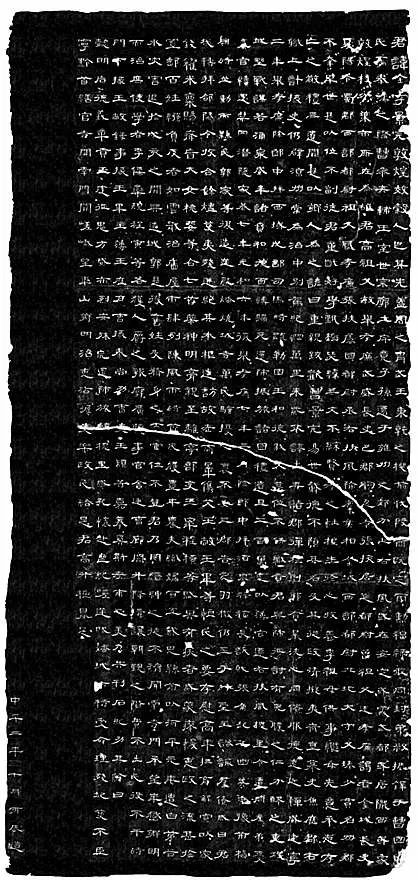

《曹全碑》全称《汉郃阳令曹全碑》。碑高1.7 米,宽约0.86 米。碑身两面均刻有隶书铭文。碑阳20 行,满行45 字;碑阴分5 列,每列行数字数均不等,共849 字。出土时笔画完整,惟“因”字半缺,惜于清康熙壬子(1672 年)后断裂缺字,碑刻字数是汉代隶书至今保存较多的,但篆额佚失无存。碑的石质坚细,无碑额。勒石立碑于东汉中平二年,明代万历初年出土于陕西郃阳旧城(今陕西合阳莘里村),1956 年移入陕西省西安博物馆碑林保存。因为出土较早,故其时拓本字口清晰,锋棱如新,碑刻文字原貌毕现。此碑无论是书艺刻工还是碑的品相,均在汉隶中独树一帜,值得称道,是汉代名碑佳刻。惜后来石碑断裂,现在我们所见大多数是损坏的拓本,学习时要注意甄别,字要写得好,范本很重要。

《曹全碑》中颂扬的主人公曹全,字景完,敦煌效谷人,行世重养德,为官有政绩。曹全出生于“书香门第,道德世家”,为汉初名相曹参的后代,建宁二年(公元169 年)举孝廉,且从其高祖父曹敏到曹全四代人,都曾被举孝廉。孝廉意即孝顺父母、办事廉正。举孝廉是汉朝的一种由下向上推选人才为官的制度,被举孝廉者是汉代政府官员的重要来源。在今天的说法,曹全就是个“德艺双馨”的人才,童年的他还是学霸,精通谶书和纬书的儒家神学,好学不倦,博览群书。他还敬老爱幼,孝顺长辈,以至于民间有谚语“重亲致欢曹景完”传赞其美名。曹全在儒家教育、尊重贤孝的良好家庭环境中成长,成为他日后为官清廉、运筹帷幄品质的基础。曹全曾先后出任汉代地方重要职位。曹全官拜西域戊部司马,奉命率兵讨伐疏勒国,杀其王和德,迁右扶风槐里令,后任郃阳令。曹全仁德治军,爱兵如子,在征讨疏勒国战役时,酒食与部下共享,甚至为患疮的兵士吮吸脓汁,这在当时的社会能如此的官员不多。由于和德被曹全擒获正法,战争胜利,得奏大功。曹全率兵班师回朝时西域各国纷纷赠礼祝贺,清廉的曹全悉数缴公。在平乱征讨起义军后,曹全看到民不聊生,他以私有的财物,购买米粮食品,救济老弱病残,为民生慷慨解囊。他主政郃阳时还兴造城郭,扶持学社,使郃阳县人文风尚重开,郃阳人民心怀感激,最终才留下了这一块不可磨灭的历史功德碑。此碑是其下属群僚集资所刻,由属吏王敞牵头为其勒石纪功之作。碑文中所记平疏勒事件,与《后汉书·疏勒传》颇有出入,因碑为当时所立,故其记事为史家所重视。碑中记载了光和七年黄巾起义时,“幽、冀、兖、豫、荆、扬同时并动”的形势,具有很高的史料价值。一块碑,一段历史,关乎政治、经济、军事、文化、人文、艺术诸多方面,以物质的存在留给我们对远古时空的最真实的记录和无限的遐想。

图1 《曹全碑》拓本

《曹全碑》风格外秀内敛,俊逸典雅;结体扁平匀称,舒展超迈;字形不拘陈式,能和谐统一于横向取势之中;笔法方圆兼用,提按顿挫节奏明快,起笔收笔精准到位;行笔中正健劲,笔断意连,气韵连绵;结构寓奇于正,平中见变。字字独立,玉树临风,又各顾盼生情,关联呼应。通篇而观,字距大行距疏,整体章法如繁星满天,单字意态如微风拂莲,横捺主笔如参差兰叶……神采典雅华丽,气质冰清玉洁,美不胜收。《曹全碑》书法使文字有“杨家有女初长成”之质,有“回眸一笑百媚生”之态,有“个个花开淡墨痕”之雅,有“大珠小珠落玉盘”之神。有人把隶书中的《曹全碑》比喻为行书中的《兰亭序》,也有人把其看作是楷书中的赵孟頫和行书中的董其昌,真实不虚。在我看来,魏碑中的《张黑女》,唐楷中的《褚遂良雁塔圣教序》美亦斯同,实为汉隶中的一株奇葩,因此历来为书家所重。当代“草圣”林散之认为,此碑宜做学习汉隶的入门途径。现代书家费声骞评《曹全碑》:“此碑书法秀润典丽,字形飘逸多变,是著名的汉隶之一。”清代书家孙承泽评其云:“字法遒秀,逸致翩翩,与《礼器碑》前后辉映,汉石中至宝也。”万经认为:“秀美飞动,不束缚,不驰骤,洵神品也。”朱履真认为:“潇散自适,别具风格,非后人所能仿佛于万一。此盖汉人真面目,壁坼、屋漏,尽在是矣。”诸多赞誉溢美之词,均不为过。《曹全碑》还受到王铎、傅山、邓石如、郑板桥、何绍基、郑谷口、朱彝尊等书法史上名家的关注与研究,引领了时代的书学风尚。当代书家李彤谓:“《曹全碑》的出现让明末到清朝的书法家认识到了姿态各异、生动活泼、各具风格的汉代隶书的真实面貌,引发了一个崇尚、摹写、取法汉代隶书的”汉隶复兴“时期。”诸多受益于此碑的书家,尤其是尚碑派书法大家的参与,使得《曹全碑》有“媚俗轻浮”之弊的言论不攻自破。质密如玉,刚柔相济,绵里藏针的《曹全碑》,如审美偏颇,方法失误,确实会走入误区。其实,“含金量”再高的碑帖,在学习者面前,也都会“仁者见仁,智者见智”的,关键是“十分学七要抛三,各有灵苗各自探”(郑板桥语)。

图2 吴健节临《曹全碑》

那么究竟如何学习《曹全碑》呢?以下这些方面值得注意。首先,范本、工具、材料及用心去观察、体会、理解的问题。范本的选择直接决定你对《曹全碑》书法风格的审美、技法的认知。为什么通常学书者会对此书法有“圆笔”的概念?除了人云亦云,不求甚解,有些学书者把线质的圆厚感觉顺带为线形笔法的“圆”。“笔法看两端,线质见中间。”当我们面对未断裂时早期精良的拓本,或者高清拍照且印刷质量高的字帖,你会发现,《曹全碑》的很多横画、点画竟然是“方笔”,精致果敢,精美绝伦。再仔细观察此碑会发现,多横排比,连这些横的“方”起笔的线端的外切线的角度都不尽相同,直让人惊叹书家和刻工的“尽、精、微”。或许有人会提出这其中的“方笔”是否是“刀痕”所致?是否应该“透过刀锋看笔锋”?这就要再探讨了。(1)字中除了要用逆锋顶切笔法去完成的“方笔”,同时也不乏要用裹锋完成的“圆笔”和顺锋笔法的“尖笔”,“方笔”的存在绝非因刀而误笔,大多是主观故意为之,是书写风格的笔法所需。(2)“透过刀锋看笔锋”多是指对笔意和笔势的要求,线形的再现,只要笔法不违背笔意的书写性和笔势的连贯性即可。在对范本的客观再现的阶段,主观的书写应当对客观表示尊重。而在对范本的主观(如意临等)和取舍化合的创作阶段则另当别论。笔者所见到的上海书画、西泠印社、吉林文史出版社及日本二玄社的版本是相对较好的,这需要学习者自己用心比较选择。至于笔、墨、纸:笔建议选择笔锋略长,锋尖且健的兼毫;应选择纸质略紧的毛边纸、粉彩宣、仿古宣系列来练习和创作;墨用红星宣较为适宜。当然,练习的阶段不同,个人的目标追求不同,初始阶段也不必过于讲究,随着书写要求的不断提高,对工具、材料的性能自会有选择的能力。

对于《曹全碑》的学习,第二方面要辩证地理解其外秀内敛,即“俊逸典雅”的风格之美。“俊逸”之美指的是笔画精致,俊丽多姿,笔意飞动,潇洒飘逸等意态之美。《曹全碑》此美在汉代隶书艺术风格中独树一帜,在汉隶中极具代表性。究其根源是受楚文化浪漫绚丽的影响,从而彰显在书法上的一种强烈的美感。其具体表现在结字造型上的丰富多彩,撇捺笔画的舒展回旋,长横意象生动的“蚕头雁尾”,跳跃如音符般的点的意态上。“典雅”之美指的是字形结构的端庄稳重,气息线质的静穆凝练,以及内涵的意蓄之美。这表现在《曹全碑》的整体文字横向取势造型的统一上,字内空间布白的疏密得宜中,线条的裹锋圆润和自信稳健的行笔气质中,其圆劲中实的线质之美是秦篆线韵的延续,是汉代郁勃高古精神的映射。有人认为《曹全碑》是“阴柔秀美”,还有人认为《曹全碑》充满了女性气息。其实,“秀外慧中”“含蓄内敛”“俊逸典雅”“端庄静穆”共存的士气,才是《曹全碑》辩证之风格美。近代著名篆刻家、藏书家姚华先生说:“其用笔多圆劲如篆势,所以虽瘦而腴,且如锥画石,此中锋之最显著也。转折兼用,而折兼有先提而后按者,有迤而下行者,有略断而续行者相参。圆笔多于方笔,起笔藏锋逆入,短横平势,长横重顿,甚至出现弯头。行笔流畅婉转,节奏轻盈。收笔多尖,无论横竖,雁尾飘逸圆融。”这不仅指出《曹全碑》内实与外逸并存,还详细分析了此碑中用笔的方法。因此,在临习此碑时,不能偏执一往,过于纵逸易于流滑轻飘,过于沉实易于僵硬呆板,应双向兼顾,方可得其妙处。

在临习《曹全碑》的过程中,节奏感的把握亦不可忽视。无论是字形协调统一下的大小高低,意态端庄中的重心倚侧,墨色线质的微妙变化,还是行笔过程中的徐疾缓迟,笔动始,笔停止,过程均需在情理之中,体现书写性、节奏韵律之美,方可气韵生动,形神兼备。