河图数理与中医思维❋

2019-02-11纪鑫毓张华敏王永炎

纪鑫毓,张华敏,王永炎△

(1. 中国中医科学院中医临床基础医学研究所,北京 100700; 2. 中国中医科学院中医药信息研究所,北京 100700)

河洛理数与中医学渊源深厚[1],众多学者借用河图中的象数原理及哲学思维方式以丰富、诠释以及应用中医学,一定程度拓展和延伸了中医理论[2]。历代注家对河图的认识广泛,但总体可归纳为“河图之象”“河图之数”“河图之变化”三个方面。因此,本文拟从象、数、变化三个方面对河图在中医学的理论和应用加以探析,以期为中医理论发展和临床诊疗应用提供新的思路。

1 河图的概述

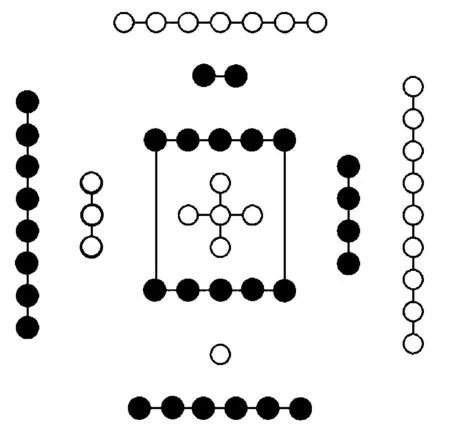

河图是中国远古时期的一个的传说,相传伏羲得河图而画卦,被认为是先天八卦的源头[3]。河图名称首次见于《尚书》:“大玉,夷玉,天球,河图在东序”。《周易·系辞下》中也有相关记载:“河出图,洛出书,圣人则之。”朱熹撰《周易本义》把“河图”“洛书”等共9图列于书中,将河图洛书的图像进一步完善,从此“河图”“洛书”便成为《周易》的重要组成部分[4]。历代学者对河图的图样和释义各有不同,但朱熹认为“诸儒所传二图之数,虽有交互,而无乖戾,顺数逆推,纵横曲直皆有明法。”图样虽有不同,但其中所展示的规律和定律是一定的,存在一种自然之序,展示的是天地万物之象。如《朱子语类》中记载:“河图洛书,便是天地画出底”。又言:“天地之间,阴阳之气,虽各有象,然初未尝有数也,至于河图之出,然后五十有五之数,奇偶生成,粲然可见。”朱熹的论述着眼于河图的象数结合,即“欲因象数之位置往来以见天地阴阳之造化”。所以河图本身的象、数在哲学层面具有一定的现实指导意义。由于河图相关的版本和论述众多,本文只针对朱熹所著《周易本义》的河图进行阐述和讨论,对其中所展示的象、数变化等方面对中医理论和临床研究的影响进行探讨。

图1 河图

2 河图之象与中医学

2.1 河图的元气之象

《周易·系辞》:“天一生水,地六成之”。一为数之始,水为物之初。“一”在《说文解字》中的释义为:“惟初太始,道立于一,造分天地,化成万物”,万物来自于“一”。《类经》中对于“一”的解释为:“一之为道大矣,万事万物之原也”。东汉·张仲景引用河图的哲学内涵解释“人始生,先成精”。《金匮玉函经》:“天一生水,刚柔渐形,是以人之始生,先成其精”。《内经知要》:“精者即天一生水,地六成之,为五行之最初,故万物初生,其来皆水”。五脏六腑由“一”由“精”始生,人禀天地精英之气与天地相参,精先成,五脏六腑在此产生。物之初形皆为水,水为万化之本原,精为元气之根,由精化气化神。这与中医学中肾主“藏精”、为“先天之本”的思想是相连贯的。另外,这种哲学内涵影响着中医命门学说的形成。如《类经》:“精藏于肾,肾通于脑,脑者阴也,髓者骨之充也,诸髓皆属于脑,故精成而后脑髓生”。“一”为肾精,不是偶脏。《难经》中对于命门与肾界定为:“肾两者,非皆肾也。其左者为肾,右者为命门”。这为“命门”学说的产生有着深远的影响。除此之外,明·汪宦认为,人的眼睛生发应河图的元气之象,黑睛先成形。《脉理集要》:“人之初生,天一生水,先生黑睛,瞳人属肾,地二生火,两眦属心,天三生木,黑珠属肝,地四生金,白珠属肺,天五生土,眼胞属脾”。由此可见,根据河图的“天一生水”,医者引申出人体五脏六腑始于肾精,并建立了“命门”学说。

2.2 河图的阴阳之象

《宋元学案》:“图书者,天地阴阳之象也。”“天一生水,地二生火”,其中水、火则分别代表阴和阳。“水火者,阴阳之征兆也”。张景岳对于河图中阴阳之象的阐述为:“天一生水。阳始交于阴也。地二生火。阴始交于阳也”。得阳而生火,得阴而生水,此阴阳定交之始。水在天,火在地,“故天一生水而成于地之六,地二生火而成于天之七,所以万物之生,未有不阴阳相感而能成其形者,此一阴一阳之谓道也”。故曰水火者,阴阳之征兆也。以水火所代表的心肾两脏为例,肾水在地润下,需心火温煦以化生;心火在天炎上,赖肾水滋润而不亢。是以阴阳虽处于对立的位置,具有对立的属性,但始终在对立制约中互根互用。

其次,以河图中的水火木金土的生成数对应阴阳之象,则可见阴阳交感之变化。如《类经图翼》:“若以数言生之序,则曰水火木金土,如天一生水为阳稚,天三生木为阳盛,地二生火为阴稚,地四生金为阴盛,是水木为阳,而火金为阴也”。在五行中进一步区分阴阳,使象的内涵具体化。另外,河图概括地象曰:“西北为天门,东南为地户……东南方,阳也。阳者,其精降于下。西北方,阴也。阴者,其精奉于上。”故阳降于下,则阳盛阴微而东南之方常多热;阴奉于上,则阴盛阳微而西北之地常多寒。《素问·阴阳应象大论篇》对此拓展道:“天不足西北……而人右耳不如左明也。地不满东南……而人左手足不如右强也。”唐宗海用河图对此解释道:“河图之数……验之于人,耳目象天,手足象地”。河图揭示阴阳之象,如抱一为天下式,遍布万物。是以天地之大,耳目之小,莫不循阴阳之理,各具气象。

2.3 河图的五行之象

河图的五行之象在《黄帝内经》[5]《伤寒杂病论》[5]中均有所体现。《灵枢·阴阳二十五人》曰:“天地之间,六合之内,不离于五……非徒一阴一阳也”。河图的不同部位指示五行,并明确了其阴阳盛衰的性质,对于五行“象”的形成具有重要意义,并且对《黄帝内经》五脏理论体系的建立产生了重要影响[7]。

以河图的五行之象与五脏所属属性以及四季相应,则出现五行五脏时空模式。以五脏而言,脾土居中央,心上肾下,左肝右肺;以四时而言,春夏秋冬分别配属木火金水即“中土立极”“中控四方”的五行模式。由此可以看出,其一“中”与四方不属于同一个层次,中央可以调控四方四时;其二,河图五行的模式思想彰显了五脏的方位与时间关系。由此不难解释《黄帝内经》中称脾为“孤脏”“中央土以灌四旁”。《素问·太阴阳明论篇》中“不得独主于时”“常以四时长四脏”则说明四时脏气充足受脾气旺所控,脾气健旺则邪不所干,即所谓《金匮要略·脏腑经络先后病脉证》“四季脾旺不受邪”。依据此理论,临床中经常需要顾护脾胃,采取补益脾气的方法增强自身正气。这与《伤寒杂病论》中“阳明居中,主土也,万物所归,无所复传”,六经传变中传到阳明不复传的思想以及李东垣《脾胃论》内伤脾胃、百病由生的“中土”思想相一致。唐容川的《血证论·阴阳水火气血论》中,对于五脏气血运行的描述也与河图五行之象一致。如“血生于心火,而下藏于肝。气生于肾水,而上主于肺。其间运上下者,脾也”。除此之外,张景岳认为人体的寸关尺部位与河图五行之象相应。如“五脏应见之位,如火王于南,故心见左寸。木王于东,故肝见左关。金王于西,故肺见右寸。土王于中而寄位西南,故脾胃见右关。此即河图五行之序也”。

3 河图之数与中医学

数在中国古代哲学中表达的是一种规律性和必然性。如《吕氏春秋·贵当》曰:“性者,万物之本也,不可长,不可短,因其固然而然之,此天地之数也”。又如张介宾在《类经图翼》中说:“天地生成,莫不有数”,天地万物的变化规律与数有一定关系。“数”是“象”的另一种展现,人们在仰观俯察中发现,数与物之间有很多内在联系。《后汉书·历律志》说道:“物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数”。基于此,河图中的黑白点不仅代表阴阳之象,也包含着数,而其数的含义对中医理论也有一定的影响。河图中,“阳数为奇,一三五七九是也;阴数偶,二四六八十是也。故生于天者成于地,生于地者成于天,而天地五十五之数所以成变化,行鬼神,昆虫之出入、草木之生死不外乎是”[8]。一代表天、水之生数,二代表地、火之生数,三代表木之生数,四代表金之生数,五代表土之生数,六代表水之成数,七代表火之成数,八代表木之成数,九地表金之成数,十代表土之成数。只要是相同的数,其“象”是相同的,而所代表的物也是具有内部相通性的。

在《素问·金匮真言论篇》中象数与脏腑存在一定的关联性,五脏各有数,其中肝心脾肺肾各配八、七、五、九、六。而张景岳在《类经图翼》将此论述与河图结合进行了拓展:“北一水,肾藏精,南二火,心藏神,东三木,肝藏魂……木火同气,故神魂藏于东南……金水同原,故精魄藏于西北”。象数不仅与五脏有关联,它与五脏所藏的情志活动也有一定的关联。另外,五运六气学说受到河图之数的影响较大,如《素问·六元正纪大论篇》也有关于象数的描写:“甲子甲午岁,上少阴火,中太宫土运,下阳明金,热化二,雨化五,燥化四,所谓正化日也”。由此可见,《黄帝内经》用五行的生成之数与气候联系起来,河图之数也成为预测病症预后的重要指标。如《类经》:“凡持真脉之脏脉者,肝至悬绝急,十八日死。”十八日者为木金成数之余,金胜木而死也。“心至悬绝,九日死”,九日者,为火水生成数之余,水胜火也。以河图计数,诚为得理。

4 河图之变化与中医学

河图不仅局限于静态,其深层含义包括内部的运动和变化。黄宗羲在《易学象数论》写道:“若顺天而行,是左旋也,皆已生之卦也。”“若逆天而行,是右行也,皆未生之卦也”。由动态角度看待河图,河图“天左旋”“地右旋”形象地描述了一切变化,也因此得以化生卦象,推衍万物。

河图洛书之数配合五行,河图顺时针旋转表示的是五行相生的关系,洛书逆时针旋转表示的是五行相克的关系[9]。彭子益在《圆运动的古中医学》中首次提出“圆运动”一词,以河图左旋确立中气升降圆运动之理,构建人体气化圆运动模型。该模型以“天人合一”为构建原理,以“中气为轴、四维为轮”为模型框架,以“相火升降浮沉周流全身”为运作机制,其体系完整,自成一家,批判地继承发展了古中医学[10]。人体与天地一样,始终处于动态变化的过程中。阴阳升降,交感转化,为生杀之本始;五行生克,子母回环,成变化之堂奥;八卦周流,六爻动静,见万象之更新,人体气机运行亦不出天道藩篱。如黄元御根据河图左旋提出气机升发规律,并在《四圣心源》中归纳出“左路木火升发,右路金水敛降,中焦土气斡旋”的“一气周流”理论模型,认为“一气周流”学说切中人体生理的本质,可有效指导临床辨证立法[11]。肝木禀春升发之气,从左生火而上;肺金从秋肃降之性,在右滋水而下,结合中央戊己土斡旋于中,形象地将人体五脏间气机运动的关系体现出来。

5 河图在临床实践中的体现

河图除了对医理方面有了拓展和延伸,在临床实践中,河图中的哲学内涵也提供了很好的治疗思路。徐思思等[11]运用河图左旋为五行相生的理论,采用麦粒灸治疗寒凝血瘀型痛经,以神阙为中心,根据河图五行相生理论以任脉旁开2寸、4寸循经取穴,取得了很好的疗效。曹东义[13]认为,河图以脾为枢纽联系四脏的理论,认为人体是一个内外相关的整体,以此创建了“内外相关”学说,主要内容为外邪伤内、外病内传,内病外显、内病外诊,内病外治、外治内效等,突出了人是一个内外相关、和谐统一的整体,是整体生成的有机体,与天地、四时阴阳相互感应。蒋莉娅等[14]从人身脏腑经络应河图洛书先天八卦图的表里关系,以中医脑病学对应九干督脉的初步研究,九干督脉与一坤任脉表里对应关系,启示新的脑病诊疗思路4个角度出发。

综上所述,河图作为易学中不可或缺的部分,对于中医学的理论发展起到了重要的作用。河图中的象、数、变化所展现出来的规律成为历代医家认识气候、物候、疾病的哲学指导和重要方法。解析河图的哲学内涵,有助于我们更好地认知中医思维,理解中医药理论内核一些难解的问题,指导临床实践。