40年来中学历史教科书中的“杜甫叙事”

2019-02-11陈德运

陈德运

叙事与人类社会相生相伴,20世纪60、70年代以后,叙事学作为一门科学兴起,80年代后逐渐为史学界所青睐。到了90年代,历史更为复杂的面貌借助叙事研究得以呈现,历史教科书的叙事研究也随之出现。在中学历史教育视域下,“杜甫”是一个重要的历史知识点,历史教科书对杜甫主要生平事迹、杜诗创作的风格、呈现的思想特征等有所叙述和介绍。放在叙事学视角言之,此乃中学历史教材的“杜甫叙事”。本文以1978年改革开放以来的历史教科书为切入点,对“杜甫叙事”进行分析,不当之处,敬请方家指正。

一、“杜甫叙事”的内容选择

中学历史教科书的“杜甫叙事”绝不意味着将杜甫全部生平事迹抑或诗歌分析都纳入教科书中来,毕竟基础教育历史课程是大众教育、非文学专业教育。历史教科书既不是杜甫研究专著,也不是文学史专业教科书,因此,它对于“杜甫叙事”不免有淡化处理或突出强调之处。历史教科书编写者精心挑选了哪些内容呢?换句话说,在教科书编写者视角中,杜甫哪些事、哪些诗歌、哪些思想是“重要”的、主流的可以入选教科书中,构成“杜甫叙事”?

(一)杜甫的家世、经历

对于一个历史人物信息介绍,“何人”“何时”“何地”“何事”等皆是基本要素。历史教科书也围绕这些要素展开叙事,只是叙事角度略有差异。一般教科书皆有“杜甫字子美”、生卒年“712-770”的叙事。但涉及“哪里人”的问题,叙事有所差异:既有“祖籍襄阳”,也有“河南巩县人”或“河南巩义人”。

对于杜甫家世叙事,一些教科书偶有涉及,他“出生于儒学世家。自幼好学,知识渊博,颇有政治抱负”。对于杜甫人际社交的叙事,他“年轻时到各地漫游,在洛阳,他和李白相遇,结成深厚的情谊”。一些教科书还对其别称予以叙事,“因曾居长安城南少陵,一度任检校工部员外郎,后世称他为杜少陵、杜工部”。各时期教科书抑或同时期的各版本教科书对于杜甫的家世、经历等表现出不同叙事侧重点,一定程度上与教科书对杜甫的整体叙事紧密相连。比如突出儒学世家、年少有政治抱负等是避免让学生产生刻板印象——杜甫因中年生活不如意、仕途不顺才转向“愤青”,揭露统治者的腐朽。

(二)杜甫的历史评价

1978年的中学历史教科书对杜甫评价甚高,认为“唐朝最著名的诗人有李白、杜甫和白居易。”其实沿袭了新中国成立后对杜甫的一贯评价。例如1953年,人民教育出版社自编第一套全国通用中学历史教科书,认为“在唐朝的诗人里,最杰出的是李白、杜甫和白居易”。1978年后,对杜甫这一历史地位评价,虽细节有所增加,但叙事的主旨未变。如:

唐代影响最大、成就最高的诗人当推李白和杜甫;

如果说,唐诗与宋词是中国文学史上并峙的两座巍峨高峰,那么,李白、杜甫、白居易、苏轼、辛弃疾就是立于高峰之巅的伟人……在群星璀璨的诗歌王国里,李白、杜甫、白居易的成就和影响尤为突出;

当然,除去以“最著名”评价杜甫的历史地位外,也以“大诗人”来评价。如“杜甫与李白同一时期的大诗人”。事实上,这也不是改革开放以来才如此叙事,它延续了1956年《初级中学中国历史教学大纲》称杜甫“是在世界文学史上占有地位的大诗人”的叙事范例。

(三)杜甫诗歌创作背景

文学作品的诞生离不开一定的创作背景。背景既可言及整个社会时代,亦关涉作者生活。所以,历史教科书对杜诗背景的叙事呈现多样化,将杜甫的生活与时代糅合以略叙有之,分列杜甫的生活与时代以详叙亦有之。

详细叙事看似纷繁复杂,但仔细梳理,主要集中如下方面:

(四)杜甫诗歌的创作艺术

(五)杜甫代表性诗歌及思想

以诗言志,诗中蕴情。杜诗千篇,至今流传下来有1400多篇,作为非文学史专业的历史教育必然挑选出一些具有代表性的杜诗,并对其思想进行叙事。40年历史教科书中杜诗出现频率高的都是那些反映关心人民、同情人民的诗歌。之所以如此,与我国是人民当家作主的国家性质分不开。

阐释式叙事的案例很多,有的以单句诗歌呈现单一叙事,有的以多句诗歌呈现复合叙事。前者例子如:

融入多句杜诗来阐释杜诗思想的复合叙事,如:

融入有代表性的杜诗来阐释杜甫的思想、情怀这一叙事,背后隐藏着历史学“论从史出”“史论一致”的根本原则。若仅仅给出结论——杜诗的思想,不禁质疑依据何在?证据在哪?这似乎会对杜甫形象有所减损。所以,阐释式叙事着眼于“拿出证据说话”的理念,以杜诗为“史料”——证据,将之融合“结论”,达到“史论一致”的叙事效果。

(六)杜甫诗歌的性质

杜诗地位高,不仅仅因为诗句的艺术手法高超,还在于其思想,尤其思想中反映出来的社会变迁。杜甫身处唐王朝由盛转衰之际,其诗歌成为历史的记录,从史学“以诗证史”角度讲,杜诗具有史学研究的细胞——“史料”的性质。所以,后世对其诗有“诗史”之美誉,历史教科书的叙事也自然沿用。1978年版历史教科书就有如此叙事,以后基本沿用。

二、“杜甫叙事”的形式呈现

即使同一事,不同的叙事形式也会呈现不同的历史视角、纷繁的历史体验、多元的历史阅读。40年来历史教科书利用正文、小字、图片、注释、教科书辅助栏目等多种教科书系统形式,对“杜甫”进行了精心的叙事呈现。总体来看,“杜甫叙事”主要有以下呈现形式。

(一)教科书的正文是“杜甫叙事”的主要形式

历史教科书一般正文采用“以人代事”的叙事。“以人代事”是历史学科常见的一种历史叙事,它强调的以人为主线串联起各种历史事件,从而构建起一个立体的历史史实。历史事件由时间、地点、人物、原因、结果、意义等要素构成。教科书“杜甫叙事”围绕杜甫及其与之勾连的历史事件而建构。所以,一般教科书正文阅读系统的叙事要点及逻辑层次为:“杜甫简介”→“杜甫所处历史背景”→“杜诗的思想、特征”→“杜甫及诗歌的历史地位”。试举一例:

杜甫(712年一770年),字子美,河南巩县人。他生活在唐朝由繁盛转向衰落的时代。杜甫在长安居住过十年,对朝政的黑暗,有比较深刻的观察。他写了许多反映社会矛盾和现实生活的诗歌。一个冬天,他从长安回家探望妻子,刚进家门,知道小儿子饿死了。他回想路过骊山时,唐玄宗正同贵族、官僚饮酒作乐,就十分愤怒地写下了传诵千古的名句:“朱门酒肉臭,路有冻死骨!”安史之乱期间,杜甫过着颠沛流离的生活,“国破山河在,城春草木深”(注释①),集中写出了他当时悲愤的心情。国家的灾难,人民的痛苦,促成诗人在这一时期写出大量不朽的诗篇。其中就有揭露封建统治阶级残酷压迫人民的名作《三吏》《三别》(注释②)。杜甫的诗,以沉雄浑厚的风格、深刻真挚的感情、锤炼凝重的语言,反映出一个复杂、动荡的历史时代,所以,后人称之为“诗史”。

李白、杜甫和白居易受到时代和阶级的局限,他们的诗里也有一些消极的内容。

注释①:这两句诗的意思是:山河依旧存在,国家却已残破不堪,春天降临大地,城市被荒凉的草木掩没了。

(二)教科书小字系统是“杜甫叙事”的补充形式

90年代以后,为了响应国家基础教育减负号召,教科书开始使用课文大小字的编纂方式,并明确规定课文大字是教科书的正文部分,属于必须学习内容;小字部分属于自学、选学内容,不做强行学习要求。如此一来,教科书正文内容势必以精炼、简洁的叙事呈现,但对历史有兴趣的学生来说,这样的叙事方式并不满足他们的求知欲。教科书编写者基于此种考虑,对教科书正文精炼的重难点信息以小字形式作为补充解释、说明。

有的教科书将唐诗放到“中国古代文学”一课中,该课从春秋跨越明清几千年,内容从《诗经》讲到明清小说,在一课内容容量下,唐诗的份量必然会被压缩。所以,关于杜甫叙事,教科书正文仅一句话:

杜甫以现实主义的“诗史”,被誉为“诗圣”。

显然这样的叙事或许适合高三复习,而不适合高一新课学习,毕竟学生对更多了解杜甫的欲望胜过记忆一条干巴的结论。基于这样的考虑,教科书在小字部分又补充到:

再如,有的教科书以“诗言志,歌咏言”为课文的一节标题,但正文也是一句:

杜甫(712-770)是一位忧国忧民的诗人,他长期生活在颠沛流离和饥寒交迫中,体味着国破家亡的痛苦。

仅仅凭借正文这一句,似乎并不能与课文标题相匹配,于是课文又以小字形式呈现杜甫的其他叙事:

(三)教科书图片系统是“杜甫叙事”的辅助形式

历史教科书虽然从“圣经”的神坛跌落,但仍是学习最重要的资料,如何让学生喜欢读、爱读教科书成为编写者关注的焦点之一,图文并茂即是其中一个手段。40年来历史教科书常常借用杜甫画像及成都杜甫草堂照片来辅助“杜甫叙事”,但基于不同编写视角,各版本教科书选用的杜甫画像并不相同。具体言之有四种类型,即院体画、民间画、文人画、现代画。

自2001年新课程改革以来,初中8个版本教科书中的川教版、地图版、北京版、北师大版、岳麓版以及高中4个版本中的人教版、岳麓版、人民版皆采用院体画,画中杜甫穿戴官服(图1)。此外河北版初中教材虽然选用同一幅画,但是方向相反,估计是画像数字化过程中调整反了。民间画的杜甫回到了诗人的“原生态”,风流潇洒,新课标历史教科书中华书局版选用即民间画(图2)。

教科书选用文人画的杜甫像(图3)比较少见,仅1997年岳麓版教科书选用。1978年到2000年前,一般教科书多选用蒋兆和的杜甫像(图4)。除去杜甫画像外,一些教科书还选用了杜甫草堂照片作为叙事的形式,例如新课程改革以来的河北版、华东师大版、北京版等教科书。

图1 杜甫

图2 杜甫

图3 杜甫(712-770年)

图4 杜甫(712-770年)

这些图片为“杜甫叙事”起到了重要的辅助作用。

(四)教科书活动系统丰富了“杜甫叙事”的形式

【说说】栏目:杜甫的诗再现了怎样的社会现实?

【读一读】栏目:读书破万卷,下笔如有神。

【比一比】栏目:请你从李白、杜甫、白居易的诗歌中各选一首,仔细品味,并说说你的感受。

【想一想】栏目:李白、杜甫、白居易的诗,为什么至今仍受到人们广泛的喜爱?

【思考】栏目:李白、杜甫、白居易的诗各有什么特色?你还读过哪些诗歌?

【学习思考】栏目:杜甫吟诗李白“文章憎命达,魑魅喜人过”“千秋万岁名,寂寞身后事”。想一想其中的深意。

【思考与讨论】栏目:根据李白和杜甫各自的经历和所处的社会背景,想一想,他们的诗歌为什么有不同的风格?

【文献资料】栏目:《茅屋为秋风所破歌》

三、“杜甫叙事”的视角设计

“叙事”视角简言之就是“何人”站在“何种立场”,以“何种视角”来看,以“何种语气”来叙述。40年来中学历史教科书“杜甫叙事”的视角设计大致分为宏观视角、中观视角、微观视角。

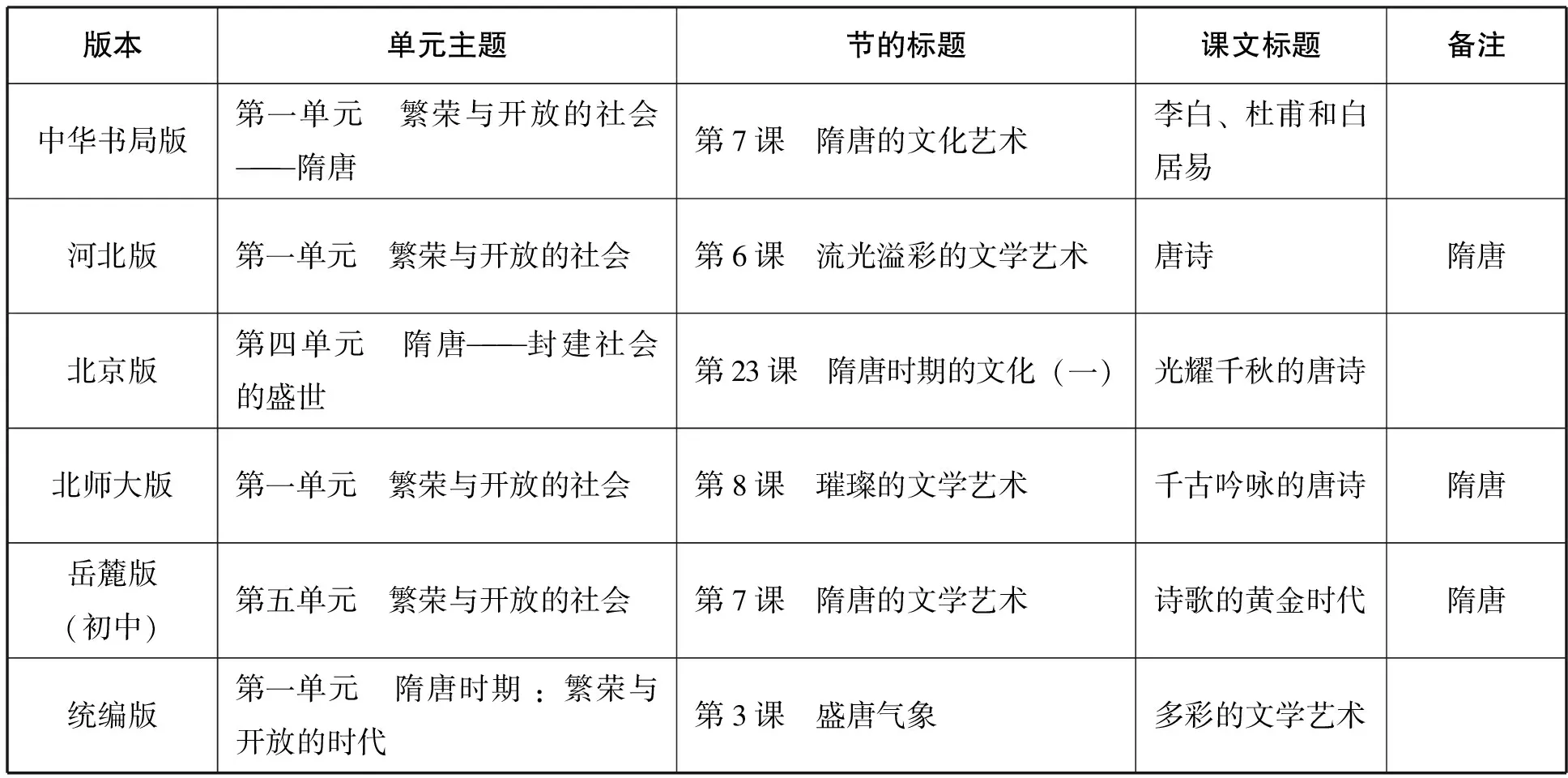

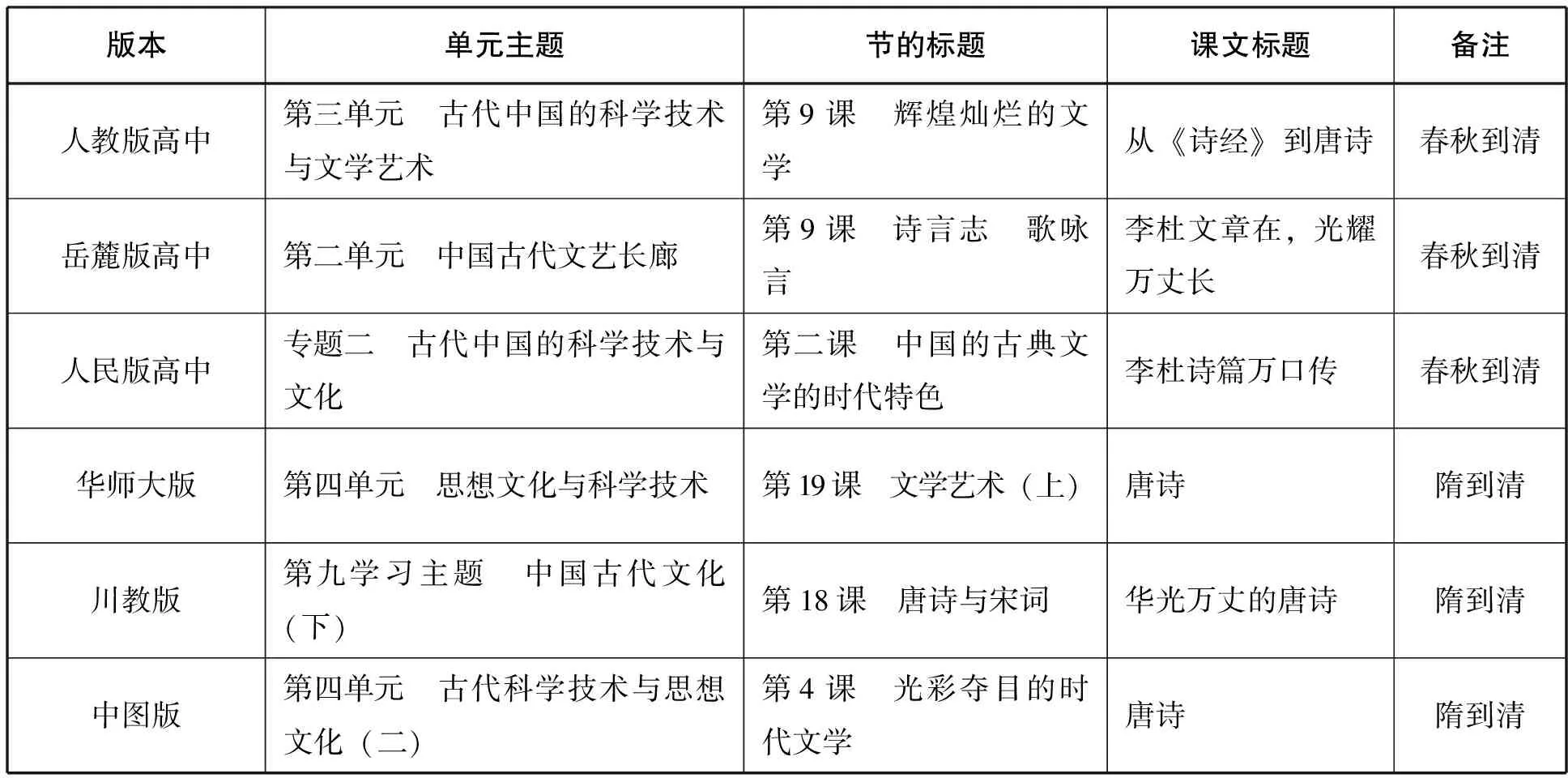

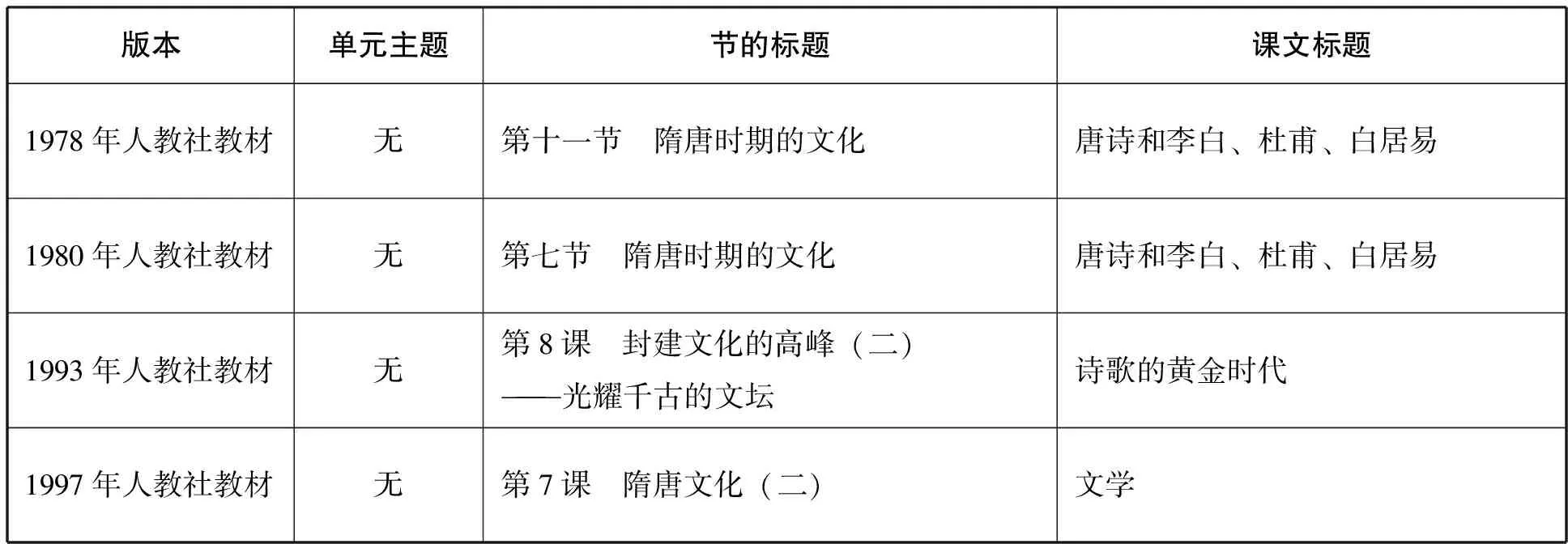

宏观视角的设计表现为将“杜甫叙事”置于教科书何种位置,更直白说即将其放置于教科书哪个专题、哪个一课之中。1978年到2001年全国通用历史教科书,不论初高中均是采用通史体例编写教科书。2001年到2012年,初中教科书编写体例是“学习主题”,2012年后回归通史体例。而高中自2001年后,迄今仍是“模块+专题”的体例。基于这样的背景,杜甫的叙事如下:

隋唐短时段的社会史视角:

版本单元主题节的标题课文标题备注中华书局版第一单元 繁荣与开放的社会———隋唐第7课 隋唐的文化艺术李白、杜甫和白居易河北版第一单元 繁荣与开放的社会第6课 流光溢彩的文学艺术唐诗隋唐北京版第四单元 隋唐———封建社会的盛世第23课 隋唐时期的文化(一)光耀千秋的唐诗北师大版第一单元 繁荣与开放的社会第8课 璀璨的文学艺术千古吟咏的唐诗隋唐岳麓版(初中)第五单元 繁荣与开放的社会第7课 隋唐的文学艺术诗歌的黄金时代隋唐统编版第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代第3课 盛唐气象多彩的文学艺术

“杜甫叙事”属于文化史领域,从这个表格中可清晰得知,这些版本教科书将隋唐文化史放置于隋唐时段之中,它与隋唐的政治、经济、对外政策、民族交往等共同构建起“繁荣与开放的隋唐社会”。这样的社会史视角一定与整个隋唐时期的政治、经济、文化等高度融合,否则这个单元的主题就有离散的危险。

古代长时段的文化史视角:

版本单元主题节的标题课文标题备注人教版高中第三单元 古代中国的科学技术与文学艺术第9课 辉煌灿烂的文学从《诗经》到唐诗春秋到清岳麓版高中第二单元 中国古代文艺长廊第9课 诗言志 歌咏言李杜文章在,光耀万丈长春秋到清人民版高中专题二 古代中国的科学技术与文化第二课 中国的古典文学的时代特色李杜诗篇万口传春秋到清华师大版第四单元 思想文化与科学技术第19课 文学艺术(上)唐诗隋到清川教版第九学习主题 中国古代文化(下)第18课 唐诗与宋词华光万丈的唐诗隋到清中图版第四单元 古代科学技术与思想文化(二)第4课 光彩夺目的时代文学唐诗隋到清

从长时段的文化史视角设计“杜甫叙事”,将其放置于隋朝到清朝文化史或春秋到清朝文化史之中,唐诗与《诗经》“汉赋”“宋词”“元曲”“小说”等共同构建起“中国古代文学”主题。这样的视角一定融于文学史之中,从文学史的发展历程中审视,唐诗只是其中一个重要阶段而已。这样的叙事视角,文学性味浓而历史性淡,尤其是在有限的教科书课文篇幅限制下,往往对“杜甫叙事”会一笔带过,因为它只是服务于整个文学史主题中一个很小的要件而已。

隋唐短时段的文化史视角:

版本单元主题节的标题课文标题1978年人教社教材无第十一节 隋唐时期的文化唐诗和李白、杜甫、白居易1980年人教社教材无第七节 隋唐时期的文化唐诗和李白、杜甫、白居易1993年人教社教材无第8课 封建文化的高峰(二)———光耀千古的文坛诗歌的黄金时代1997年人教社教材无第7课 隋唐文化(二)文学

2001年新课程前的历史教科书按照通史体例编纂,它们以隋唐短时段的文化视角设计“杜甫叙事”。简言之,即将涵盖“杜甫叙事”的隋唐文化史置于隋唐政治史、经济史、隋唐农民战争史等内容之后,它不着眼于服务隋唐社会史主题,而是与政治史、经济史、农民战争史等并列,单独构成一个文化史内容。

当然,教科书还设计了杜甫作为“历史旁观者”的叙事视角,诸如讲“开元盛世”时,诸多教科书选用了杜甫《忆昔》来佐证玄宗年间大唐帝国之盛世。此外,杜诗蕴含“人民性”思想,某些教科书在构建“叙事空间”时,因受时代影响,需要强调阶级斗争的调子,所以从“历史评判”的视角予以叙事。

微观视角下的“杜甫叙事”主要以其画像展开,引申来说即教科书选用画像背后隐藏着叙事的立场亦或说一种叙事视角。教科书的杜甫画像选用官方院体画,此画官服纹饰清晰,写实性很强,鲜明地呈现出杜甫“官员”的身份。不过这应该不是教科书选用的本意,否则这与教科书正文对杜诗“人民性”有违背之意,其本意应是想叙事出“忠厚稳重”的杜甫形象。不难理解,有的教科书选用它时,故意隐去了他手持朝笏的细节。

民间画下的杜甫头戴幞巾、不穿工服,手拾书卷而非持朝笏,一幅神情悠然之态。这明显与院体画不同,从身型而言偏“瘦”,从身份而论变“官”为“民”,似乎想表达杜甫回归其诗人身份的意图,与教科书唐诗内容相匹配。有的教科书选用文人画,笔下的杜甫面容清瘦且颧骨突出,目光沉稳而须髯疏朗,杜甫满腔愁肠之神态跃然纸上。虽然他参考的是院体画,突出的却是杜甫的精瘦,如此画法也不是完全没有依据,李白诗言“借问别来太瘦生,总为从前作诗苦”(《戏赠杜甫》),以及杜甫的自我描绘“三人各瘦何人强”(《乾元中寓居同谷县作歌七首》)。教科书选用文人画或许和绘画者都基于同样的视角,突出杜甫颠沛流离的生活,折射其诗歌忧国忧民的思想有关吧。教科书选用1959年蒋兆和创作的现代画,笔下的杜甫身躯倾斜地倚山石而坐,抬头迎风将头巾飘拂起,眼望苍天流露着一股凛然之气。画像的叙事视角与课文叙述杜甫同情人民、忧国忧民相吻合,成功塑造出一个面含忧愤、刚毅沉稳的杜甫形象。

画像与画家的生活环境、经历、爱好、个性倾向等密切相关,也受时代、阶级、民族等社会文化因素的制约。与此同时,画像又蕴含着这些思想特征。所以,教科书编写一旦选择某些画像作为杜甫叙事,也就意味着教科书接受了画家的视角。

四、“杜甫”叙事的效果比较

如果与清末民国历史教科书对比,1978年后教科书的“杜甫叙事”强调立场,叙事“蕴含情感性”。如1905年《东西洋历史教科书》第6章“隋唐时代之文艺宗教”对杜甫及唐诗介绍:

再如,1929年《高中本国史》这样叙述到:

唐代因思想解放,观感较多,文学艺术,都盛极一时。文学方面除韩、柳的古文外,诗有律诗、绝诗二体;上自帝王将相,下至村夫俗女,都是诗人,而李白、杜甫,实为一朝的代表。

清末民国“杜甫叙事”的情感趋于平淡,只是突出其成就巨大,但是其成就中所蕴含的思想、情感未透露出来。40年代教科书与之恰恰相反,因新中国是“人民当家作主”,所以历史教科书赋予“杜甫叙事”具有“人民性”的立场。

1949-1966年教科书的“杜甫叙事”政治性色彩浓。1950年教科书叙事:

这样的文本叙事与政治学科文本叙事差异不大,换句话说其叙事的历史学科特色并不浓厚。80年代以后“和平与发展”成为世界发展趋势,所以“杜甫叙事”也逐渐回归历史学科轨迹,亦即从学科的叙事视角审视杜甫及杜诗,有理有据“论从史出”式的叙写着杜诗的思想,呈现杜甫忧国忧民的特征。

四、结语

教育应该是将人类一切知识、生活经验都教给学生,但这只是一种愿景,有限的教学时间、不断更新的知识致使大家不断叩问“什么样的知识最有价值”。任何知识进入到基础教育历史教科书,都必然经过反复的精选和组织,既要依据经济、社会发展的需要,也要受制于课时、学制的限制,既要依靠学科知识的支撑,也要适应学生的身心程度。因此,用“精心编织”来形容教科书内容选择并不为过。

中国古代文学是基础教育历史课程不可回避的知识内容,其中唐诗的辉煌成就更是不可或缺。哪些唐诗及其作者可以作为历史知识进入教科书,对这些知识进行怎样的叙事是1902年学校历史课程开设后面临的一个共同话题。从文学史而言,杜甫及其诗歌不仅堪称唐诗代表,也是整个古代文学的代表,符合主流价值观,顺理成章作为国家集体记忆进入教科书。只是“杜甫叙事”在不同时代的教科书中,受特定时代背景的导向、学术前沿动态的影响而有所差异。

作为蕴含国家集体记忆的历史教科书叙事,其实就是一种让未来国民知道什么、记住什么、遗忘什么的叙事。“杜甫叙事”折射出某些国家意志、教育理念、时代特征,它使我们清晰地理解到杜甫早已成为一种国家集体记忆进入历史教科书中,“杜甫叙事”一方面塑造了国民对杜甫的认知,希冀学生有着杜甫那般忧国忧民的情怀,另一方面期望学生通过学习以杜诗为代表的传统优秀文化,培养出民族自豪感、国家认同感。

注释: