连栽杉木丛枝菌根真菌侵染率和土壤性质的关系

2019-02-10陈郑洪阮超越程芳花曹聪吕茂奎谢锦升

陈郑洪,阮超越,程芳花,曹聪,吕茂奎,谢锦升

(福建师范大学 a. 地理科学学院,b. 湿润亚热带山地生态国家重点实验室培育基地,福州 350007)

0 引言

丛枝菌根真菌(AMF)是一类专性寄生土壤真菌,能够与陆地上80%以上的植物建立一种共生关系[1]。AMF可以修复退化和污染土壤、改善植物根际的土壤性质、提高植物吸收养分的能力、增加对植物有益的微生物数量、改善植物水分状况和固碳作用[2-3],有效促进植物的生长发育,保护植物根系,增强植物对病原菌的抵抗能力[4],是连接地上和地下生态系统物质传输的桥梁[5-7]。宿主植物可与不同AMF群落建立共生关系[8],而菌根侵染率是表示AMF与宿主植物是否建立共生关系的重要指标,可以衡量其生态适应性强弱,在某些程度上能够决定植物的抗逆性和生长能力[9]。

杉木人工林是中国面积最大的人工林,杉木林下的AMF种类主要是球囊霉属类群。杉木林下AMF群落的变化会引起土壤中铵态氮和某些土壤元素含量的增加,进而影响杉木的生长量[10]。AMF对杉木根系的侵染还能提高杉木成活率并且缩短成林周期[11]。杉木林菌根真菌群落受林分年龄、季节等因素的影响,菌根侵染率随林分年龄的增加而增加[12]。以往不少研究表明,杉木连栽后生产力下降,土壤性质退化,影响了杉木林正常生产与经营[13-14]。杉木连栽还导致土壤真菌总数的下降,土壤酶活性减弱,同时使土壤生化作用强度降低[13]。土壤性质是影响AMF的重要因素,但杉木连栽如何通过影响土壤性质从而调控丛枝菌根真菌却不清楚。为此,本研究在三明莘口林场小湖工区,选择了邻近的一代、二代和三代杉木林为研究对象,通过对连栽杉木细根丛枝菌根真菌侵染率和土壤理化性质的关系的研究,分析影响杉木细根丛枝菌根真菌侵染率的主导因素,探讨如何改善土壤环境进而促进杉木细根菌根真菌的侵染,从而为促进杉木林丛枝菌根真菌侵染率继而提高多代连栽杉木生产力提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

本研究区杉木连栽样地位于福建省三明市全球变化森林生态研究站格氏栲观测点(26°7′~26°10′N,117°24′~117°27′E),位于武夷山东南,戴云山西北,地形以低山丘陵为主,海拔多在200~500 m之间,属于中亚热带季风气候。母岩主要由砂岩、

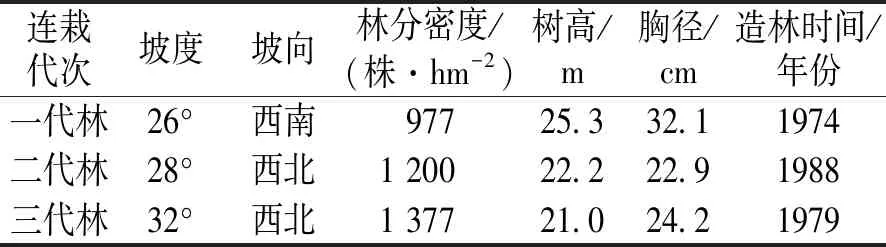

表 1 杉木连栽林样地基本概况Table 1 The basic situation of Chinese fir plantation

连栽代次坡度坡向林分密度/(株·hm-2)树高/m胸径/cm造林时间/年份一代林26°西南97725.332.11974二代林28°西北1 20022.222.91988三代林32°西北1 37721.024.21979

灰色粉砂岩和石英砾岩组成,土壤类型以暗红壤为主,部分地区分布有紫色土和棕色土。夏季高温多雨,冬季温暖少雨。多年平均气温为19.5 ℃,多年平均降水量为1 700 mm。在研究区选取海拔、坡度相近的杉木一代林、二代林和三代林。样地基本情况见表1。

1.2 样品采集

在每个杉木林中设置15 m×15 m样方各5个,在每个样方内随机选取5棵杉木,取0~10 cm土壤,同时按根序分级的方法采集根系,同一个样地内的根系和土壤分别混合成一个样品,并作好标记。3个杉木林一共采集15个样方,共得到15个土壤与根系样品。土壤样品去除砂石和根系等杂物,过2 mm土壤筛,一部分风干,用于测定理化性质,剩余土壤放入-20 ℃冰箱保存,测酶活性等指标。用清水将杉木根系进行清洗,选取杉木细根,剪下长度约为1 cm的根尖部分,用FAA固定液(FAA固定液95 mL=40%甲醛5 mL+冰醋酸5 mL+95%酒精50 mL+蒸馏水35 mL)浸泡并放入4 ℃冰箱保存,用于测定杉木根系侵染率。

1.3 指标测定

土壤有机碳、全氮测定采用土壤碳氮元素分析仪(Elementar Vario EL III, Germany);全P采用高氯酸-浓硫酸消煮法提取,连续流动分析仪测定(Skalar San++, Holland);土壤速效磷采用氟化铵-盐酸浸提法提取,连续流动分析仪测定;可溶性有机碳用总有机碳分析仪(TOC-VCPH, Shimadzu, Ky.t.,Japan)测定;土壤矿质氮采用氯化钾浸提法,将提取出的滤液在连续流动分析以上测定;土壤pH采用玻璃电极pH仪测定,水解酶活性测定采用Saiya-Cork 等[15]的方法进行测定,多功能酶标仪(Synergy H4)测定;根系侵染率采用台盼蓝(Trypan Blue)染色-显微镜观察法。

1.4 数据处理与分析

使用Excel 2010对数据进行整理,用SPSS 17.0软件对数据进行统计分析,绘图采用Origin 9.0软件。利用单因子方差分析中的最小显著差异法(LSD)分析不同连栽杉木林土壤性质和菌根侵染率的差异,显著性水平设定为α=0.05。利用主成分分析方法,分析影响丛枝菌根侵染率的主导因子。

2 结果与分析

2.1 杉木连栽对土壤理化性质的影响

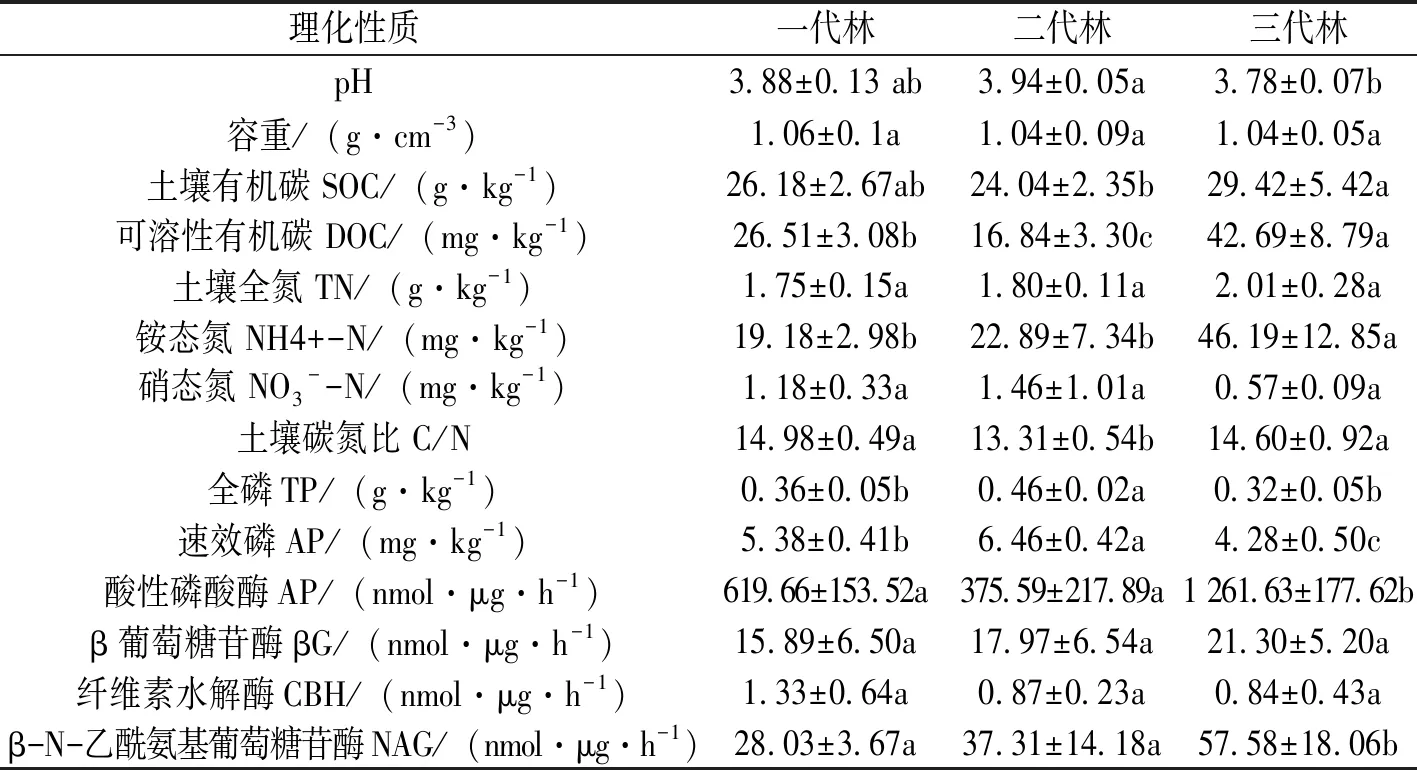

表 2 杉木连栽对土壤因子的影响Table 2 Effects of continuous planting of Chinese fir on soil physical and chemical properties

理化性质一代林二代林三代林pH3.88±0.13 ab3.94±0.05a3.78±0.07b容重/(g·cm-3)1.06±0.1a1.04±0.09a1.04±0.05a土壤有机碳 SOC/(g·kg-1)26.18±2.67ab24.04±2.35b29.42±5.42a可溶性有机碳 DOC/(mg·kg-1)26.51±3.08b16.84±3.30c42.69±8.79a土壤全氮 TN/(g·kg-1)1.75±0.15a1.80±0.11a2.01±0.28a铵态氮 NH4+-N/(mg·kg-1)19.18±2.98b22.89±7.34b46.19±12.85a硝态氮 NO3--N/(mg·kg-1)1.18±0.33a1.46±1.01a0.57±0.09a土壤碳氮比 C/N14.98±0.49a13.31±0.54b14.60±0.92a全磷TP/(g·kg-1)0.36±0.05b0.46±0.02a0.32±0.05b速效磷AP/(mg·kg-1)5.38±0.41b6.46±0.42a4.28±0.50c酸性磷酸酶AP/(nmol·μg·h-1)619.66±153.52a375.59±217.89a1 261.63±177.62bβ葡萄糖苷酶βG/(nmol·μg·h-1)15.89±6.50a17.97±6.54a21.30±5.20a纤维素水解酶CBH/(nmol·μg·h-1)1.33±0.64a0.87±0.23a0.84±0.43aβ-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶NAG/(nmol·μg·h-1)28.03±3.67a37.31±14.18a57.58±18.06b

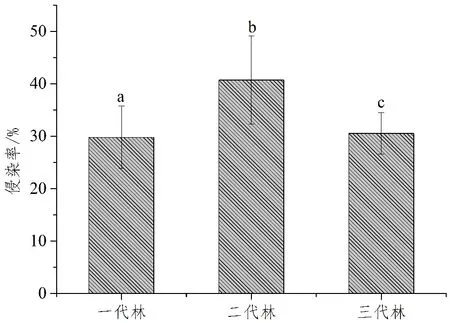

图 1 杉木连栽对丛枝菌根真菌(AMF)的影响Figure 1 Effects of continuous planting of Chinese fir on arbuscular mycorrhizal fungi

注:同一行中不同字母表示差异显著(P<0.05)。杉木不同连栽代数的土壤容重、全氮、硝态氮含量的差异不显著,其他土壤理化性质存在显著性差异(表2)。具体表现为:一代林的土壤碳氮比显著高于二代林,而与三代林没有显著差异;二代林的土壤pH值显著高于三代林,与一代林没有显著差异,而二代林的土壤全磷和速效磷含量均显著高于一代林和三代林;三代林的土壤有机碳(SOC)含量显著高于二代林的(高22.4%),而与一代林没有显著差异,三代林的土壤可溶性有机碳(DOC)含量和铵态氮含量均显著高于一代林,其中三代林的土壤可溶性有机碳含量分别比一代和二代林的高61.0%和153.5%;铵态氮含量分别比一代和二代林的高101.8%和140.8%。以上分析表明,杉木连栽并未导致土壤理化性质明显退化。

2.2 杉木连栽对菌根侵染率和土壤酶活性的影响

二代杉木林中菌根侵染率显著高于一代林和三代林(P<0.05),分别高11.2%和10.4%,一代林与三代林之间差异不显著(图1)。而三代林的土壤β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶和酸性磷酸酶显著较高,一代林与二代林之间则无显著差异(表2);不同连栽代数之间土壤β葡萄糖苷酶与纤维素水解酶的差异均不显著(表2)。

2.3 连栽杉木侵染率与土壤因子的相关性和影响因素分析

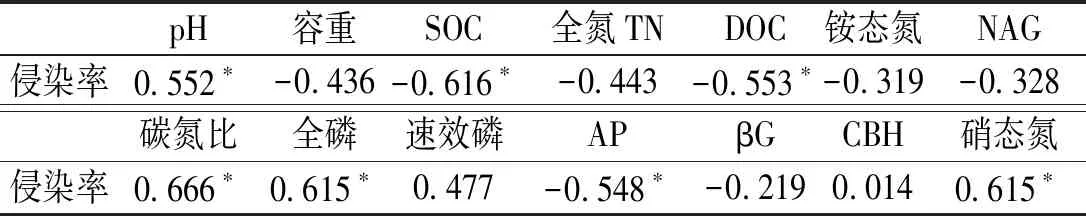

从表3中可以看出,与侵染率相关的各因子中,土壤pH、硝态氮含量、全磷含量与侵染率均呈显著正相关关系;而土壤酸性磷酸酶、SOC、DOC与侵染率呈显著负相关关系;碳氮比与侵染率之间呈极显著的负相关关系,相关系数为0.666。土壤含水率、土壤容重、全氮、铵态氮、速效磷、纤维素水解酶、β葡萄糖苷酶、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶与侵染率之间的相关性系数不强,对侵染率的直接影响较小。

表 3 土壤因子与丛枝菌根侵染率的相关分析Table 3 Correlation analysis of soil properties and infection rate of arbuscular mycorrhiza

pH容重SOC全氮TNDOC铵态氮NAG侵染率0.552∗-0.436-0.616∗-0.443-0.553∗-0.319-0.328碳氮比全磷速效磷APβGCBH硝态氮侵染率0.666∗0.615∗0.477-0.548∗-0.2190.0140.615∗

注:*在 0.05 水平(双侧)上显著相关,**在 0.01 水平(双侧)上极显著相关。

表 4 土壤理化性质的主成分分析Table 4 Principal component analysis of soil environmental factors

主成分1主成分2主成分3主成分4pH-0.3810.6140.237-0.426容重0.0390.0180.1190.879SOC0.918-0.2210.1720.100全氮TN0.935-0.127-0.1710.024DOC0.560-0.7110.0690.064铵态氮0.678-0.503-0.054-0.036硝态氮-0.2720.7110.1480.158C/N0.451-0.2920.7420.172全磷-0.0050.763-0.423-0.290速效磷-0.1340.957-0.1220.092AP0.562-0.7900.035-0.019BG0.644-0.161-0.230-0.414CBH-0.3310.0830.9000.045NAG0.770-0.3220.0000.136特征值4.3644.0501.7671.310贡献率/%31.17228.92512.6249.354累计贡献度/%82.072———

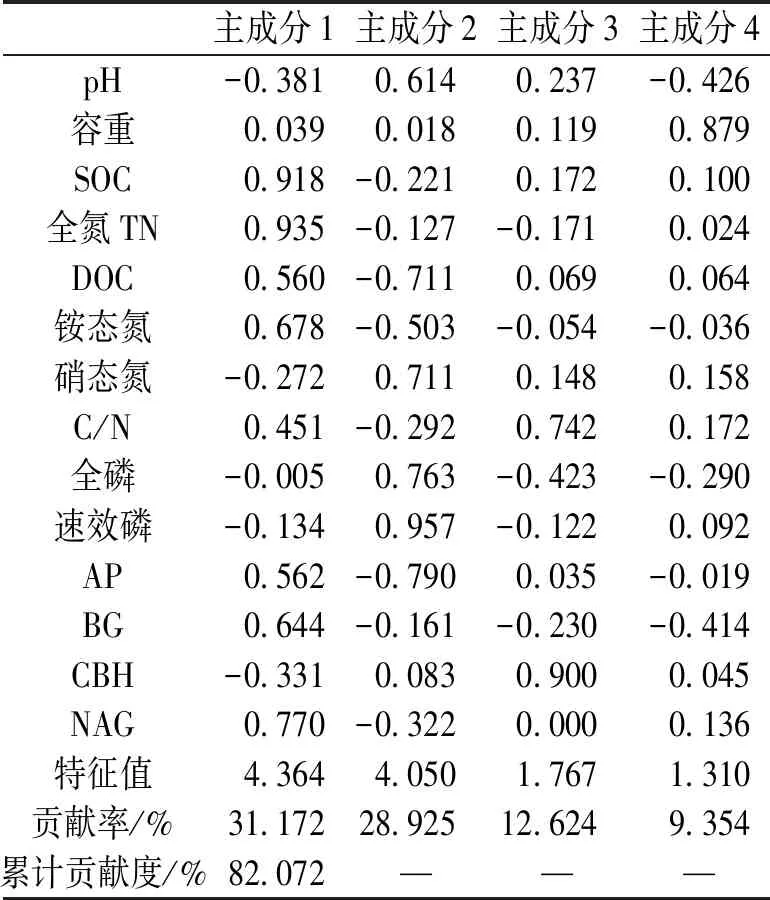

通过主成分分析,经正交旋转法后得4个主成分的载荷矩阵(表4)。主成分1能很好地反映杉木连栽条件下土壤理化性质对侵染率的影响,起主要作用的是SOC和全氮,相关系数值分别为0.918和0.935,在主成分1上起着正向作用,主成分1的贡献率为31.172%;主成分2主要是速效磷起作用,相关系数为0.957,贡献率达到28.925%;主成分3是纤维素水解酶(CBH)起作用,相关系数为0.9,贡献率为12.624%;主成分4为容重起作用,相关系数为0.879,贡献率为9.354%。4个主成分的累计贡献率为82.072%。

3 讨论

杉木是中国南方主要人工树种之一,由于市场的广泛需求,杉木往往在同一林地连续栽植,导致土壤结构变差,进而降低土壤肥力,最后引起杉木林单位面积的生产力随着连栽代数增加而降低。SOC是土壤养分循环的重要组成部分,对土壤肥力的高低和土壤结构的稳定性具有重要的作用,可以对植物体起到直接有效的影响,容易受到土地利用的影响[16]。本研究中二代林与一代林相比,土壤有机碳与碳氮比均显著下降(表2),土壤SOC也呈下降趋势(没有显著差异),这表明与一代林相比,二代林的土壤有机碳表现出退化的趋势,众多连栽人工林研究结果与本研究是相似的[17]。采用连续单一速生树种的土地利用类型,易于消耗土壤中的有机质,而使土壤中出现了碳的损失。但是本研究中,二代林的容重、全氮、硝态氮、铵态氮等含量与一代林并没有显著差异,土壤酶活性也相似,而土壤全磷和速效磷含量则均显著高于一代林,说明二代林与一代林相比,土壤退化并不明显。与三代林相比,三代林的土壤中碳含量呈升高的趋势,并且超过了一代林的碳含量水平,这表明杉木二代连栽后,尽管土壤中碳含量出现降低趋势,但三代林还是有可能提升土壤有机碳含量。在本研究中,三代林的年龄比二代林更大,同时林木密度更高,归还的凋落物更多,可以补偿前期的碳损失。但是在三代杉木连栽中,土壤中硝态氮含量显著性降低,铵态氮的含量极显著的增加,这可能是多代连栽抑制了土壤氮的硝化作用[18]。本研究中,总体而言,杉木三代连载未导致土壤明显的退化,主要原因可能有两点,一是树龄,由于3个样地中的杉木都为成熟林或者过熟林,随着树龄的进一步增加,杉木林生长变慢,养分归还多、吸收少,土壤肥力也会逐渐增加[19],而且成熟林林下植被大量生长,可以促进土壤肥力恢复[14];说明延长轮伐期有利于改善土壤退化。二是母岩的影响,粉砂岩的黏粒含量较高,而沙粒含量较低,有利于形成土壤团粒结构,维持土壤的保肥、保水能力。因此,尽管连栽过程中对杉木林地产生了较大的干扰,但粉砂岩发育的土壤具有良好的保肥能力,从而可以缓和土壤的退化。

丛枝菌根真菌的侵染率一般与土壤养分和性质密切相关。杉木连栽导致地力退化,从而可能影响杉木根系丛枝菌根真菌的侵染率。如前所述,本研究中连栽并未引起土壤明显的退化。而且分析不同连栽代数的杉木菌根侵染率也发现,二代林杉木的菌根侵染率最高,显著高于一代林和三代林,而一代林和三代林差异不显著。树龄是引起菌根侵染率差异的主要原因之一,一代林和三代林的栽植时间比二代林早,尽管同属过熟林,树龄更大的一代和三代林对于养分和光照等条件的需求可能更少,根系和菌根亦可能也形成了网络[20],土壤中的养分含量也较高,AMF作用相对降低[21]。AMF也受到土壤环境因子的影响,从而对其自身的生长发育起到促进或者抑制作用。在本研究中,杉木连栽后的土壤碳、氮、磷等养分因子均发生了变化,可能会造成不同代数杉木林中的菌根侵染率的差异。通过主成分分析发现,杉木连栽林丛枝菌根真菌侵染率主要受主成分1(SOC、全氮)、主成分2(速效磷)、主成分3(CBH)和主成分4(容重)的影响,共同解释了AMF变化的82.072%。其中速效磷、全氮、SOC和容重对AMF影响最显著,速效磷与侵染率呈正相关关系,与全氮、SOC和容重则为负相关。这表明增加速效磷的含量可以促进菌根侵染率的增加,可能是因为杉木根际对于磷的固定能力较弱,因此需要通过菌根向杉木运输磷,从而增加菌根侵染率[22]。氮是植物和真菌合成蛋白质、核酸的重要营养源,同时也是限制植物生长的重要元素之一[23]。丛枝菌根通过外生菌根吸收土壤中的无机氮,并且在外生菌根中转化成有机氮,而后进入生长在杉木根细胞的内生菌丝,从而供杉木根细胞利用[24],但是丛枝菌根真菌只是提供获取氮素的3%给宿主植物,而剩余的部分留在真菌结构中[25],因此土壤中过高的氮含量,可能引起丛枝菌根真菌中的氮素含量过高,抑制菌根侵染率。高的SOC含量对菌根侵染率可能起抑制作用[26]。高的SOC含量也为菌根表层和附近的微生物提供了有利的生长条件,促进其大量繁殖,与菌根形成竞争关系,从而抑制菌根侵染率。土壤通气性、根系穿透阻力和孔隙度以及根系的发育和生长会受到土壤容重的影响,也会影响土壤中生物的活性,使微生物活性降低[27],由于丛枝菌根真菌属于好氧性真菌,真菌需要依靠疏松的土壤环境为其提供足够的氧气,容重越大,土壤通气性越低,真菌缺乏氧气会导致其活性降低,因此菌根侵染率也随之降低。由此可见,改善土壤结构,增加土壤通气性,有利于增强丛枝菌根真菌的活性,因此在栽植杉木过程中不仅需要关注土壤营养元素的变化,也需要关注土壤结构的变化,以便于菌根真菌的生长发育。

4 结论

在粉砂岩发育的红壤上杉木连栽的成熟林地中并未出现明显的土壤肥力退化现象,说明增加轮伐期有利于减轻土壤退化。SOC、全氮、速效磷和容重是调控杉木丛枝菌根真菌侵染率的主导土壤因子,增加速效磷的含量将对菌根侵染率起促进作用,而增加全氮、容重和SOC的含量将起抑制作用。此外,由于本研究只是从侵染率方面开展的调查实验,尽管可以为杉木连栽下丛枝菌根真菌侵染率的提升提供参考,但目前所得结论还无法完全反映菌根真菌对杉木林生产力的影响。因此在今后的研究中应该从孢子,菌丝密度等方面从多个角度深入探究其对杉木林菌根侵染率的影响机理。