兴隆洼玉玦的功用是观象授时

2019-02-06李林贤

摘要:运用模拟观测的方法,再现了兴隆洼玉玦与当时北斗七星相结合的测时场景;再依据观测至简的原则,结合出土物证证明了当时天文观象授时的依据是大角、织女一和参宿;在此基础上,玉玦小时段测时的重大意义体现了出来,以春(秋)分日大角星上(下)中天的位置为参照,玉玦的测时功能可以轻易实现将全年进行二分二至日基础上的二十四节细分。玉器与天文观象有关,玉器文化沿袭祖制传统,依据这两点,可以确定玉玦、玉璧、玉环、玉瑗、玉璋、玉圭和玉钺等玉器的形制规范。

关键词:兴隆洼玉玦;观象授时;猪图腾;参宿;玉器规范

中图分类号:K876.8 文献标识码:A 文章编号:CN61-1487-(2019)23-0070-07

阴阳起源与历法授时密切相关,目前能够确认与之相关的史前物证,有濮阳西水坡遗址45号墓[1]和陶寺的圭尺(IIM22:43)[2]与观象台遗址[3]。但是这种个体化物证的存在,显然不具备承载延绵几千年的阴阳文化所彰显的浑厚底蕴。因为一种主流文化其架构的确立和生命力的彰显,必然伴随着盛世的证明和乱世的考验。文化要引发盛世最少要具备两点,一是其理论要有公信力,而且这种公信力要与社会的繁荣相关;二是文化的发扬需要载体,这个载体要能够普遍化。所以,既然我们很难再现阴阳文化的初始形态,那么以载体为突破口,对史前考古所发现的物证进行一次大类别筛选,或许可以找到一条探寻其渊源的路径。

目前,在中国范围内,出土数量最多,文化属性最强的史前遗存有两种:彩陶和玉器。笔者在《阴阳爻溯源》一文中认为仰韶文化彩陶的各种纹饰是二分二至日日影游移区域图进行不同组合的结果。[4]这个结论,确证了大地湾时期人们已经具备了以圭表测影来进行历法授时的能力。这种能力与当时农业的起源与发展相辅相成,最后开创了一个以黄河流域为主要区域,以彩陶为主要文化标志,时间跨度有四千多年的农业文明。既然其纹饰的构图原理是以圭表测影为基础,那么以大地湾文化为渊源的仰韶文化当然可以归类于阴阳文化的一个溯源性物证。

面对这个结论,我们难免会问,兴盛于同时期,后来流传更广,历史跨度纵贯古今的玉器文明,是有别于阴阳文化的另一种文化,还是阴阳文化的另一表现?下面笔者将以兴隆洼文化最具代表性的玉玦为突破点,参照当时的天文数据,用模拟观测的方法,来证明玉器文明同样是阴阳文化的一个分支。

一、选择兴隆洼玉器作为研究对象的理由

(一)玉玦不是耳饰

从舒适性的角度来讲,玉玦的尺寸和重量决定了它不具备作为耳饰的属性。虽然目前某些少数民族中存在着耳挂重饰的实例,但是这种习俗所造成的后果,与美的初衷相违背。而且从玉器所表现的加工能力,对玉玦进行小型化在当时是不难实现的。但通过纵向对比,玉玦在后期没有进行舒适化的器型适配,就可以说明玉玦的主要功能不是饰品。

一种饰品,其佩戴过程如果避免不了感觉上的痛苦或者形象上的争议,那么即使这种饰品可以彰显某种特殊性或优越感,它也不具备被广泛推广的基础。丧失群众基础,对于一种文化载体来说,这种功能和形制上的矛盾,其设计的角度显然是不适当的。

如果用耳饰来定义玉玦的话,那么兴隆洼出土的其他玉器特别是形制相似的管状玉玦又如何解释?既然出土于一地,那么它们在功能上必然有着某种关联,问题是这种关联是什么?玉玦的饰物定义显然不能回答这个疑问,所以这种以出土位置多处于头部两侧来断定玉玦功能的做法显然是值得商榷的。

舒适性是评价饰品的一个最简单,也是最具合理性的指标,依据这个指标基本可以否定玉玦的主要功能与耳饰之间的关联。解除这种关联,是将玉玦作为对象进行后续研究的前提。

(二)不同的生活方式产生不同的文化

聚居和定居是人类文明诞生的前提,农业则是文明发展的基础和依托。起初对历法的探索,是基于人们对生产进行统筹的基本需求,特别是农业成为支柱产业以后,精细化耕作更需要历法的精确支持,这为阴阳学说的完善和发展提供了肥沃的土壤。

但是地域的不同,会造成农业对历法的精准度和依赖度产生差异化要求。在中国南方,亚热带气候不但使食物的来源多样化,还会给农作物多熟制的实现带来便利。在这种情况下,历法在精确度上的偏差,所造成的后果影响并不大,“农业的发生是人口增长与人均自然资源减少这对矛盾日益突出的结果,这是华南地区稻作起源较晚的原因。”[5]同样,这也是阴阳文化在南方发展较晚的原因。

仰韶文明地处南北分界的黄河中下游地区,毗邻生物多样的南方,又有相对稳定(灾害较少)的平原区作为可耕地,这些条件为历法发挥更大作用提供了先决条件。首先是多样的农作物[6][7][8],方便使人们进行间作、套种和复种等多熟制技术上的创新,从而在作物适宜生长的时间内,完成对同量土地在空间上的集约化利用。其次是平原地帶为农业的规模化创造条件的同时,也可以使历法的效用呈现最大化。总之,不论是农业科技的创新,还是规模化的运作,以历法为基础的阴阳文化都在其中发挥着核心作用。

红山文化区域属于农牧交错地带,中温带气候只适宜一年一熟的耕作制度,再加上兴隆洼时期,受到农作物品类和耕作技术的限制,与牧业相比,当时的农业很难占据主导地位,[9]但是西辽河流域有着较好的农业耕作条件,这又为人类的聚居创造了条件。在一年一熟的耕作制度中,对历法准确度的要求并不高,再加上游牧生活的流动性特点,以固定观测点为前提的圭表测影授时系统,显然不适合这样的生活方式。

仰韶文化是以测影授时为技术核心的农业文明,那么以游牧为主的红山文化会不会是以观象授时为核心支撑的农牧文明呢?或者说兴隆洼是不是以天文为基础的五行学说的发轫之地呢?总之,正因为这种游牧生活与观象授时之间的合理关联,才是选取兴隆洼作为研究对象的根本原因。

二、兴隆洼玉玦的授时原理

在现代人的观念中,说到观象授时总会首先联想到北斗七星,所以当意识到玉玦可能与天文观象相联系时,北斗七星就很自然地进入了首选方案。在假定玉玦与北斗的关联之后,根据形制上的符合度,将天枢、天璇、天玑、天权所组成的斗身与玉玦的内圆空间相联系,再将斗柄置于缺口部位,这样一个随意的布置,却不经意地揭开了玉玦隐藏了八千多年的秘密。

(一)夜间小时段测时系统

为了精确表述这种方法,我们采集了北斗七星在公元前6000年时的详细数据,并以此为依据,来进行后面的模拟观测。表1是通过虚拟天文馆(Stellarium)软件获取的北斗七星的赤经赤纬(当前)数据。

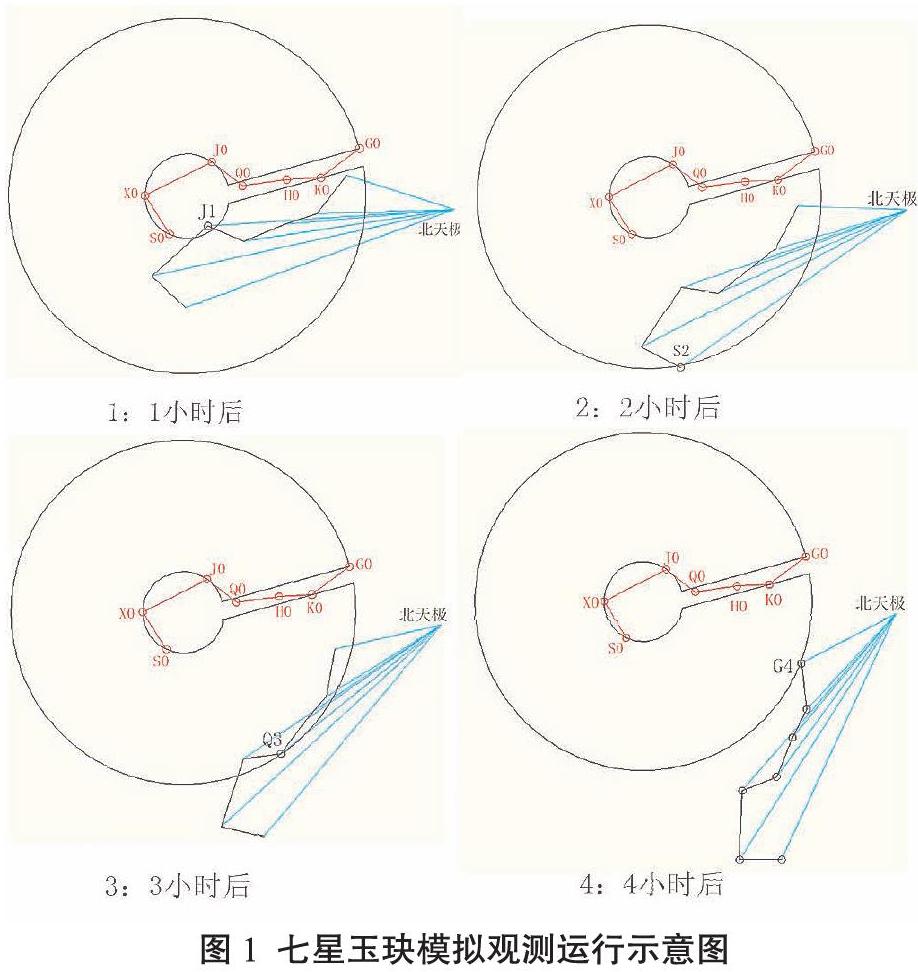

根据这些数据,我们获得了当时的北天极位置,然后以此天极为圆点,进行北斗七星的模拟运行,在置入玉玦的前提下,每次旋转15°(时间1小时)进行一次状态截图,于是得到了图1。

在图1中,字母后缀编号为0的,是指初始观测时的位置,在这个位置将玉玦以北斗为参照,来进行固定布置。后缀编号为1的,是指北斗星旋转15°(1小时)后的位置;后綴编号为2的,是指自初始观测时刻起,2小时后的位置;以此类推。

阅图可知,1小时后,天玑星处在玉玦的内环边缘;2小时后,天枢星正好与外缘相切;3小时后,天权星与外缘相切;4小时后,摇光与外缘相切,至此北斗七星完全脱离玉玦区域,期间历时两个时辰共4小时。

四个观测点,除过J1没有与玉玦边缘相切外,其他三点均与边缘相切,其精准度令人惊叹。

当然这种精准度是以玉玦形制的规范化为前提的,由于存在加工过程所造成的误差问题,再加上成型后可能结合观测情况进行适当修正的原因,在出土的实物中,很难找到标准化的尺寸。图1中玉玦的尺寸,是以当时北斗七星相互间的位置间距为参照,依据初始定位时七星应该全显的原则,以天枢、天璇、天玑三星做出玉玦内圆,然后以该圆圆心与摇光之间的距离为半径划外圆;另外将圆心与摇光的连线作为玉玦开口的基准线,玉玦缺口的高度与开阳至基准线的垂直高度相一致,目的是北斗七星能够在玉玦范围内全显。

根据北斗七星做出的玉玦,具备两个时辰时长的测时能力。由此可见,上古时期,在夜晚期间的计时并非人们想象的只有沙漏,玉玦就是一种更简便的计时工具。

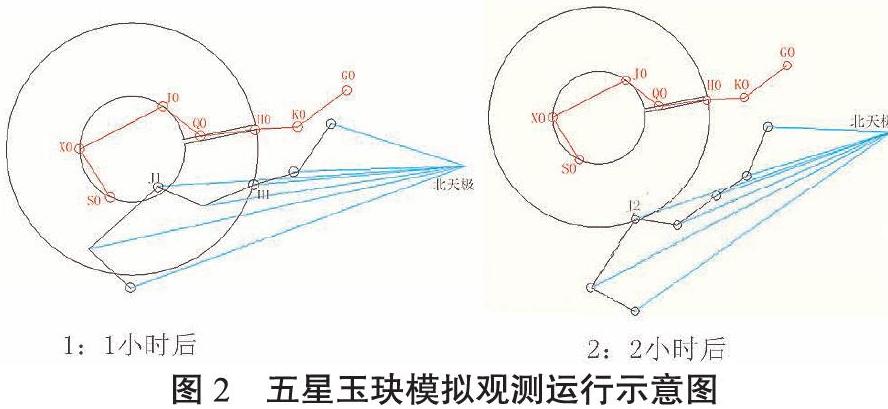

但是,从出土的遗存可知,玉玦并非仅有一种规格,而且不同规格之间的环宽有着明显的差异,这些差异性的渊源是什么?为了找到答案,我们继续进行模拟尝试,仍然沿用前面的方法,在首先保证斗身全显的前提下,便有了图2的观测方法。

图2的玉玦还是以天枢、天璇和天玑三星位置为依据做出的内圆,以该圆圆心到玉衡的距离为半径画出玉玦外圆,然后通过圆心与玉权两点做出缺口基准线,最后做平行线过玉衡星完成玉玦的开缺。从运行的过程可知,这是一种时长为一个时辰(2小时)的计时方法,虽然J1没有到达内圆边缘,但是H1和J2点与外缘精准相切。因为玉玦面涵盖了五星,所以命名为五星玉玦。

图3玉玦的尺寸,是过天枢、天玑和天权三星做内圆,以该圆圆心到玉衡的距离为半径画出玉玦外圆,再经圆心和天权星做开口基准线。运行过程中,X1和J2正好分别相切于外缘。因为初始位置玉玦范围内可以显现天枢、天玑、天权和玉衡四星,为了以示区分,暂称为四星玉玦。

图4是用天枢、天璇和开阳星三点做内圆,同样以该圆圆心到摇光的距离为半径画出外圆,并通过圆心和摇光做缺口基准线。除X1外,Q2和G3都与外缘相切,显示其精准的测试功能。因内圆空间包含了六星,为了陈述方便,简称为内六玉玦。

根据四图所见,不同规格玉玦与北斗星的组合,是一种时长限于两个时辰以内的小时段测时系统。经过试验,以北斗七星的位置为基点,将玉玦进行不同的尺寸规划,只有以上四种画法具有测时功能。这就说明,当超出两个时辰的时长时,就需要后续观测的重新布置,所以这种不能涵盖一个整夜的测时系统,显然是不完善的。那么兴隆洼人当时是怎样进行夜间大时段的测时呢?遵循观测简便的原则,我们注意到了恒显圈中的几个亮星。

(二)夜间大时段测时系统

大角星是北半天球第一明星,相距不远的织女一其亮度仅次于大角星。在公元前6000年时,两星正处于赤峰地区所观测的恒显圈内。基于观测的趋简原则,这两颗星应是当时天文观测的必选星。然后再选取另一个较容易观测的勾陈一,尝试着将三点沿玉玦外缘布置,将大角星置于缺口部位,然后模拟运行之下,就有了图5所示的测时方法。

由图5可知,以大角、织女一和勾陈一三星的位置为基准来布置玉玦,并通过三星在玦口的显现节点,可以将全天的时间分割为8+6+10小时。其中织女一至勾陈一:6小时;大角至织女一:8小时;勾陈一至大角:10小时(勾陈一至大角之间还可以通过天枢星来分割为3+7小时)。

一般来说,夜间时间最长的冬至日,夜晚的时间跨度不到15个半小时;夏至日则不到9个小时。从图5所揭示的依照三星来分割的时间段,完全可以满足全年中整夜测时的需求。再加上小时段测时的方法,两者结合起来,就是一个完美的夜间测时系统。

但是一个授时系统,如果其方法仅仅只针对于一个夜间测时,而没有最基础同时又最有现实需求的四时界定,那么这个系统无疑有着极大的欠缺。所以如果当时存在一个完整的授时系统,那么前面提到的兴隆洼玉玦的测时方法只可能是系统的一部分。

再从上古时期的生活状态来看,受物质条件所囿,人们在夜间的活动有着很大的局限,那么这种夜间的计时方法,对于生活需求来讲其实没有多大意义,除非它有着其他更重要的用途。

(三)玉玦与二十四节气

在一个完善的阴阳体系中,圭表测影授时是为了对四时进行精准划分,而天文观象授时的目的是为了探索五行运行的规律。在公元前6000年的兴隆洼时期,不论这种天文观象授时是有着目的明确的指导,还是只是阴阳理论在未成形前的探索,应用都是一个不能跨越的环节。

以游牧为主业的兴隆洼地区,游移的生活状态很难实现用圭表测影来指导人们的日常作业。在这样的环境之下,现实的需求就对观象者提出了要求,即使对四时的划分不是观象授时的终极目的,它都应该成为其必备的功能。因此,如果兴隆洼人具备观象授时能力的话,那么二分二至日的确定就是对观象者的基本要求。

那么问题在于,兴隆洼人确定二分二至日是用《尧典》的四仲中星,还是用人们常说的斗柄指向?要回答这个问题,最简便的方法就是利用虚拟天文馆软件,将我们带入到当时的星空场景。

1.兴隆洼时期观象授时的物证

依据虚拟天文馆(Stellarium)软件所设置的二分二至点(当前),可以获得公元前6000年二分二至的具体日期。

在确定日期以后,还是按照至简原则,首先选择日没时恒显圈中最先亮起的星作为选择项,在模拟后发现:

2月3日冬至:南天参宿昏见;

5月7日春分:大角上天中昏见;

8月8日夏至:织女一上天中昏见;

11月4日秋分:大角下天中昏見。

对于冬至日参照参宿的选择,有着一个很有意思的过程,因为在当日恒显圈中几个亮星和容易观测的星的位置都没有明显特征,即使相互结合起来都不能产生一个明确的标识。遵循至简原则,笔者认为恒显圈是观星者最应该注目的区域,再加上存在一个先入为主的概念,总觉得当时处在人类观星活动的初期,不太相信当时的观星活动会涉及其它方位。这个固有观念,在不久后又一次阅读发掘简报时被打破。

“M118内出土的随葬品最为丰富,墓穴西南部葬有两头整猪,一雌一雄,均呈仰卧式,占据墓穴一半位置,与埋于东北部的墓主人同穴并列。此类现象在国内史前遗址中尚属首例。”[10]突破的关键不在于这句话的内容,而是这句话将关注点引向了该墓出土的随葬品。

图6-1圆形蚌器的器型奇特,蚌面的几个开孔和参宿的形状并不太相符,但是边缘相对两侧刻度的存在,说明了它是一种测量或者计算工具。于是尝试着将蚌器(M118:5)如图以侧斜和前倾并用的方法使图中各孔与星位对应重合,当觜宿初显时,圆蚌两侧边与地平各有交点,依据交点附近的侧边排列标记,应该可以计算当下距离冬至日的时间。由于边缘交点与观测点当时的地形或者标志物相关,所以这里很难对其进行详细的剖析,因此只做方法上的说明。至于为什么选定了冬至日,因为当发现开孔与参宿相关时,通过模拟我们发现在冬至日,南天参星昏见。

图6-3条形蚌器用法同理,也更简便,它针对北方恒显圈,在二分和夏至日,当采用恒显圈亮星为计时工具时,以最接近地平的亮星为基准,进行圆孔的定位(两个圆孔选一),然后以初现时蚌尺与地平交叉点的刻度来计算当下距离分至日的前后时间。

图6-2的牙器,其使用方法是将大角星置于开孔部位,并以内弧边缘切入织女一来进行测时;图6-4则是用大角星和北斗进行测时,将大角、摇光和天枢星与背部边缘相切,天玑星与腹部内弧相切,可以测到0.5和1小时的时段,原理与玉玦测时一样,这里就不再附图赘述。

提出这些出土遗物,目的不仅在于释读这些形制的设计原理,更在于证明当时已经有了以天文判断二分二至日的具体方法,就是以大角、织女一和参宿位置为依据的授时体系。具体物证除过圆形和条形蚌器外,有必要提到猪和鹿。

为什么猪会成为证据,先看图7。

如果绿松石算是玉的话,那么与玉和猪同时相关的几个早期新石器遗址至少有贾湖遗址、兴隆洼遗址、红山文化和凌家滩遗址,图7是这几个遗址当时当地的恒显圈示意图。兴隆洼玉器是迄今中国年代最早的真玉器,是红山文化的源头[10],红山玉猪龙是一个特征鲜明的玉制器型,虽然猪首的定义争议颇多,但猪吻的认知却是共识。玉猪龙采用猪吻的形制,再加上兴隆洼M118的以猪陪葬,显然这种器型的设置,其中有着深刻的含义。

那么对猪的图腾从何而来?首先猪首进食时以下颌动作为主的特征,符合八卦模型五行为体、四时为用的特点。[11]这一点可从贾湖与大地湾遗址中单独陪葬猪下颌骨作为证据,因为贾湖和大地湾地区,正是以圭表测影来授时的区域;其次图7-1显示了恒显圈与大角、织女一两星的位置状态。恒显圈成猪拱,两星做鼻孔,正是一个猪吻形态。虽然在现实场景中恒显圈不见,但兴隆洼出土的管状玉器可以实现恒显圈的再现。所以M118陪葬的圆形蚌器和猪,可以完整表现当时观象授时体系的全部内涵。

在兴隆洼出土的物质遗存中,与观象授时相关的最具代表性的一个物证,是兴隆沟遗址4号墓中女童头骨的右眼眶嵌入了一件玉玦,而且头骨直立,刻意保持一种观测姿势,以求得轮回后重回巫族的期望。另外兴隆洼时期的祭祀,经常以完整的动物头骨成组摆放,以鹿和猪为主。[12]其中鹿角酷似参宿的形象,这是观象授时的又一个物证。

还有学者对兴隆沟人骨进行了碳氮同位素分析,得出了兴隆沟人食物中粟黍占比高达60-70%,和小河西时期的数据(30%)相比对,认为“由小河西到兴隆洼时期,两者的时间间距并不太大,而粟黍的发展变化则是较大的,应属于突变过程。”[13]这种饮食结构中粮食作物对肉类进行短时间大比例的替代现象,正好反映了当时农业快速发展的过程。再结合从小河西偶尔发现璧形(查海F26:44)和环状器物(西梁F110:2),[14]到兴隆洼时期玉玦作为文化标志的信仰性存在,正好可以作为玉玦的观象授时成为农业发展核心竞争力的重要证据。

2.玉猪龙的祖制特征

玉猪龙是红山文化的代表器型。在红山时期,观象授时是以参宿和心宿为依据,那么玉猪龙的瞪目和纵耳,会不会是心宿和参宿的象形呢?显然不会,因为心宿的构成中,心宿二是最亮的星,这种瞪目的组合不但不符合组成心宿的星的数量,也不符合其在现实中的表象。

从图7-2可以看出,红山时期恒显圈已经没有了猪吻的特征,而且当时二分二至日的授时星也没有了大角和织女一的参与,所以红山玉猪龙的形制应该是沿用了兴隆洼时期的蓝本,而非红山时期的新规。

那么,基于兴隆洼时期的授时星,可知玉猪龙的纵耳为参宿一至参宿五五颗星所组成的形状;瞪目则为大角和织女一两星的组合。所以说玉猪龙的图腾其本质是兴隆洼时期的观象授时体系,蜷曲的身体象形了大角、织女一两星的运行轨迹。

这种沿用祖制的传统,后来在凌家滩和良渚文化中再次呈现,图7-4中可见凌家滩和地处更南的良渚当时已不存在以大角和织女一进行授时的基础,但凌家滩的玉猪和玉猪龙,以及良渚瞪目特征明显的神人兽面纹,都可以表明这种信仰的渊源。

玉器文明延绵几千年,其祭天的主要功能,再加上沿用祖制的传统,可以从另一方面说明作为玉器起源地的兴隆洼文化与天文观象授时相关联的设想,其实并非虚妄。

3.玉玦的二十四节授时法

在基本确认了兴隆洼时期观象授时体系的存在之后,我们再来看玉玦小时段测时存在的意义。

二分日时太阳的直射点在赤道上,这一天的日间和夜间时间基本相同,都为12小时。在兴隆洼时期,判定春分和秋分日的依据是大角星,春分日,大角星日没时点亮在上中天(南);秋分日,日没时大角星点亮在下中天(北)。这个天象就是将四时进行二十四节细分的基础。

恒星的旋转是由地球自转造成的,地球自转每旋转一圈是24小时,春分和秋分日大角星的上下中天刚好将24小时分割为两个12小时。大角星这种刚好处于上下的分割状态,就方便我们将上下中天作为参照,来对一年进行二十四节的细分。这样的话,对照旋转一圈24小时,就可以用1小时对应一个节气的时间间隔来确定当下的节气。

具体方法很简单,日没时,当北斗星初现,我们用玉玦开始计时,只关注大角星,当大角星完全越过上(下)中天点时,记录经过了几个小时。那么,当下的时间就正好处在距离春分(秋分)日还有几个节气的时间区间中。

当然,这个过程还可以简化。其原理在于,假如二分日日没时间为18:30,那么夏至日的18:30这一刻,大角星应处在正西方,冬至日18:30大角星应处在正东方。与前面上(下)点对应春分(秋分)日相同,东西方向点也可以对应冬至(夏至)日。这两个点的设立,就可以缩短刚过二分日时,通过前述方法进行授时的过程。

所以,当北斗星和玉玦的配合具备可以划定1个小时时长的功能时,将一年进行二十四节的分配,就可以依靠恒显圈简便实现。这才是玉玦测时最大的意义所在。

(四)玉器的形制规范

玉器与天文观象有关,以及玉器文化中沿用祖制的传统,以这两点为基础,那么一些常见玉器的形制规范就很好确定。

在小时段测时过程中,我们发现玉玦缺口的存在,仅在初始布置玉玦时发挥了一些作用,后续的运行,缺口并没有参与计时的过程。鉴于内圆的尺寸都是以三点来确定,所以在初始布置时,有没有缺口并不影响玉玦的找位,因此在小时段测时体系中,璧环类玉器同样可以完成测时过程。这也许就是璧环类玉器的诞生根源。

那么玉玦的缺口是不是完全没用呢?再来看大时段的三星测时。

在图5所示的运行过程中,玉玦缺口的作用并不仅仅在于对阅读时点的位置进行标记,由于大角、织女一和勾陈一的纬度不同,如果没有缺口,而且当晚需要用低纬度的勾陈一作为初始點时,那么在旋转过程中,玉器的肉会遮挡大角星或者织女一的轨迹,从而影响时点的读取。而如果有玉玦的缺口存在,这种现象则不会发生。所以在以三星进行测时的过程中,必须有缺口的存在。另外因为不似观测北斗星时,在环内需要有容纳斗身的空间用以定位,这种对恒显圈内三颗亮星的大时段测时过程,只需要一个缺口来确定时点,所以其不存在环内直径的要求。

由此可知,一是仅用作三星测时的玉玦,没有内环直径的要求;二是北斗测时法,玉玦有没有缺口不影响测时结果的精准度;三是常见的玉玦形制,应该是玉玦和璧环类的复合体,其内外径尺寸方面遵循了北斗七星的星位关系,同时开缺口以适用于三星测时。

由于岁差的原因引起天极位置的改变,使后来北斗七星失去了玉玦测时功能,所以璧环类玉器的形制规范,理应按照玉器文化的传统,因循祖制。

先来看模拟观测中几种玉玦的形制规格,按照当时北斗七星的位置关系,得出以下数据:

七星玉玦的内外半径比:111/469,得出好肉比:111/358。肉倍好。

五星玉玦的内外半径比:111/265,得出好肉比:111/154。肉多好。

四星玉玦的内外半径比:116/231,得出好肉比:116/115。肉好若。

内六玉玦的内外半径比:236/342,得出好肉比:236/106。好倍肉。

参照汉初编撰的《尔雅.释器》:“肉倍好谓之璧,好倍肉谓之瑗,肉好若一谓之环。”的原则,再加上玉器与祭天仪式的密切联系,一些常见玉器的形制规范就可以明显对应。

1.玉玦:如果只有三星测时的功能,只要有开口就行,这种形制的玉玦很常见。如果要附加北斗测时的功能,则参见璧环类形制规范。看夬的甲骨文: 和 两种。从后者看其组成并不单限于手,其应该是玦与玉匕的组合,左边部分是对玉匕进行多角度的表达。

2.玉璧:内外半径之比111/469(七星玉玦)。璧的甲骨文两种写法: 和 。左侧为圆、旋转,右侧的辛是对北斗进行不同连线的画法。

3.玉环:内外半径之比116/231(四星玉玦)。环的甲骨文: 。上边的目,下边的圆和旋转的北斗,意思简单明了。

4.玉瑗:内外半径之比236/342(内六玉玦)。甲骨文中瑗和环为同一字。

5.玉璋(叉形):参宿一、二、三、四、五的位置关系就是玉璋的形制参照。璋牙的设置让人联想到图6-1、3上的刻度。

6.玉璋(斜刃):因为参宿六较暗,在参宿初显时常不见,所以就有了参宿一、二、三和参宿七构成的斜刃形状。

7.玉圭:玉圭的形状来源于以大火星为主的心宿,按照心宿的位置关系,来确定圭尖的形状尺寸。心宿在红山时期具有授时功能。

8.玉钺:依据天枢、天璇、天玑和天权四星的位置关系。戉的甲骨文:。形似北斗。而且根据北方游牧民族的生活习惯,将北斗想象成斧头更具合理性。

9.玉匕:是玉玦进行天文观测的附属工具。从前文的测时法可知,以初始狀态进行玉玦的固定是精准授时的前提,玉匕的弧度应该适配玉玦的外圆。有孔一端用做固定,另一端托举玉玦并完成角度的调整。其甲骨文上开口部分是弧,下半部为匕身,是用多角度表述了玉匕的形制。

对于利用天文来解释玉器的形制构造,从论证的过程来讲或许还不能显现其绝对的排他性,但是参照天文授时的原理,能够系列化地对常见玉器做出更直观、也是更具合理性的解读,本身就证明了这种思路的契合度。

五、结语

彩陶纹饰对于器物,在今人看来是一种司空见惯的存在,却忽视了当时纹饰的从无到有,是人类精神世界第一次目的明确的文化展现。与大地湾人的彩陶纹饰是一个划时代的创举一样,相对于当时工具的粗砺,兴隆洼人推出的精美玉器,引领了中国几千年的审美趋向,由此可见其初始的意图,除过展现其文化的独特性、强调阶层的卓越性,可能还顾及到了传播和运营的可操作性。这种立意高远的谋划,同样是一个超卓不凡的伟大创新。

不论是彩陶纹饰,还是兴隆洼玉器,正因为其所承载的内涵意义重大,所以它们的内容和表现方式,一定是庄重而严谨的。面对这些上古遗存,以现代人的审美疲劳,难免会得出一些世俗化的、生活化的结论,这种充斥着主观认知的研究状态,是今人在探索史前文化中,需要突破的一个基本的思维障碍。

兴隆洼至少存在两个证物,可以直接证实观星体系在当时已经完善,一个直接证物是观测参宿的圆形蚌器,另一个间接证物是配合北斗观测的玉玦。能够作为陪葬物,是这种观测体系成型和已经发生效用的证明,可见人类将多颗恒星进行组合以便于观测的历史,要远远早于当下的预期。

参考文献:

[1]冯时.中国天文考古学[M].北京:社会科学文献出版社, 2001.

[2]中国社会科学院考古研究所山西队.陶寺中期小城大型建筑基址IIFJT1实地模拟观测报告[J].古代文明研究通讯,2006(6).

[3]黎耕,孙小淳.陶寺ⅡM22漆杆与圭表测影[J].中国科技史,2010(4).

[4]李林贤.阴阳爻溯源[J].西部学刊,2019(1).

[5]记者.中国前期新石器文化学术研讨会纪要[J].考古, 1998(10).

[6]李璠,李敬仪,卢晔,白品,程华芳.甘肃省民乐县东灰山新石器遗址古农业遗存新发现[J].农业考古,1989(1).

[7]李璠.中国栽培植物起源与发展简论[J].农业考古,1993(1).

[8]甘肃省文物考古研究所.秦安大地湾发掘报告[M].北京:文物出版社,2006.

[9]滕海键.西辽河流域上古环境变迁与旱作农业的起源和文明因素的兴起[J].社会科学辑刊,2013(6).

[10]中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队.兴隆洼文化聚落遗址1992发掘简报[J].考古,1997(1).

[11]李林贤.河图洛书的阴阳建模[J].西部学刊,2018(3).

[12]中国社会科学院考古研究所,香港中文大学中国考古艺术中心.玉器起源探索——兴隆洼文化玉器研究及图录[M].香港:中国考古艺术中心出版,2007.

[13]张雪莲,刘国祥,王明辉,吕鹏.兴隆沟遗址出土人骨的碳氮稳定同位素分析[J].南方文物,2017(4).

[14]赵宾福,杜战伟,薛振华.小河西文化检析[J].中国国家博物馆馆刊,2014(1).

作者简介:李林贤(1970—),男,汉族,陕西韩城人,陕西省石化压力容器检验站高级工程师,研究方向为易学、史前阴阳学。

(责任编辑:朱希良)