整枝方式和冠层高度对棉铃时空分布及产量的影响

2019-01-31朱晓伟刘连涛万华龙张永江孙红春李存东

朱晓伟,刘连涛,万华龙,张永江,孙红春,李存东

(河北农业大学/河北省作物生长调控重点实验室,河北 保定071000)

作物产量与其群体冠层结构密切相关,良好的群体结构是提高生物学产量的重要前提。目前在黄河流域,棉花种植多采用“中密壮”(中密度、壮株)株型群体结构,冠层高度整齐一致;但整齐一致的冠层结构会导致群体内部通风透光性差,微环境恶化,蕾铃脱落,产量降低[1-3]。因此研究棉花不同冠层结构及其与产量性状的关系,对于优化冠层结构配置,提高棉花产量、指导棉花高产优质栽培具有重要意义。

作物冠层结构是指群落中地上部分器官的数量和空间排列方式,主要包括叶、枝和果枝等的大小、角度、位置分布及时空动态[4]。作物高产与适宜的冠层结构动态有紧密联系[5-8],合理的冠层结构有利于调节作物冠层内的光分布,改善冠层内环境,增加单株有效铃数,提高铃重,提高产量[1,9-10]。前人围绕棉花高产的理想冠层结构进行了大量研究,其中通过整枝方式调控冠层结构的研究居多。研究认为,留叶枝能增结伏桃和早秋桃,当棉株保有3个叶枝时,叶枝铃贡献率接近理论最适值[11];无论是去叶枝或留叶枝,棉铃主要分布在下中层和内围,上层和外围分布较少,整枝方式的不同主要影响棉铃在棉株上的垂直分布,留叶枝使产量上下分布更加分散[12];留营养枝不改变棉花的生育进程,但能够提早封行,棉花的皮棉产量与常规整枝处理相当或略有提高[13]。关于棉花株型调控冠层结构的研究也有大量报道,目前研究比较一致地认为,在满足棉株营养生长的前提下,通过化控尽量缩小棉株营养体,塑造与密度相适应的高矮相间冠层结构,能够有效改善群体通风透光条件,有效利用全生育期的光、热、水等资源,可促使内围果节多结铃,提高棉花内围铃的成铃率,提高籽棉产量[14-16]。前人对整枝方式或冠层高度作为单一因子在促进光合[17-18]、改善小气候[19-20]和提高产量[21-22]等方面的研究报道较多,但关于整枝方式和冠层高度配合对棉铃时空分布和产量的互作效应尚少见研究。针对此种情况,本研究基于整枝方式和冠层高度单一效应研究的基础上,以当前主推棉花品种为试验材料,通过裂区设计研究整枝方式和冠层高度对棉铃时空分布、产量及产量构成的单因子效应和互作效应,为优化黄河流域棉花冠层结构提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 试验区概况

试验于2016年和2017年在河北农业大学清苑实验站进行。该实验站位于保定市清苑区(N 38°53′,E 115°28′),年光照时间2 400~2 800 h,年均气温13.8℃,无霜期达200~240 d,属亚湿润大陆性季风气候。土质为壤土,2016年试验地土壤基础地力:有机质含量17.41 g·kg-1,碱解氮65.14 mg·kg-1,速效磷30.66 mg·kg-1,速效钾150.67 mg·kg-1;2017年试验地土壤基础地力:有机质含量15.02 g·kg-1,碱解氮55.57 mg·kg-1,速效磷23.68 mg·kg-1,速效钾129.93 mg·kg-1。

1.2 试验设计

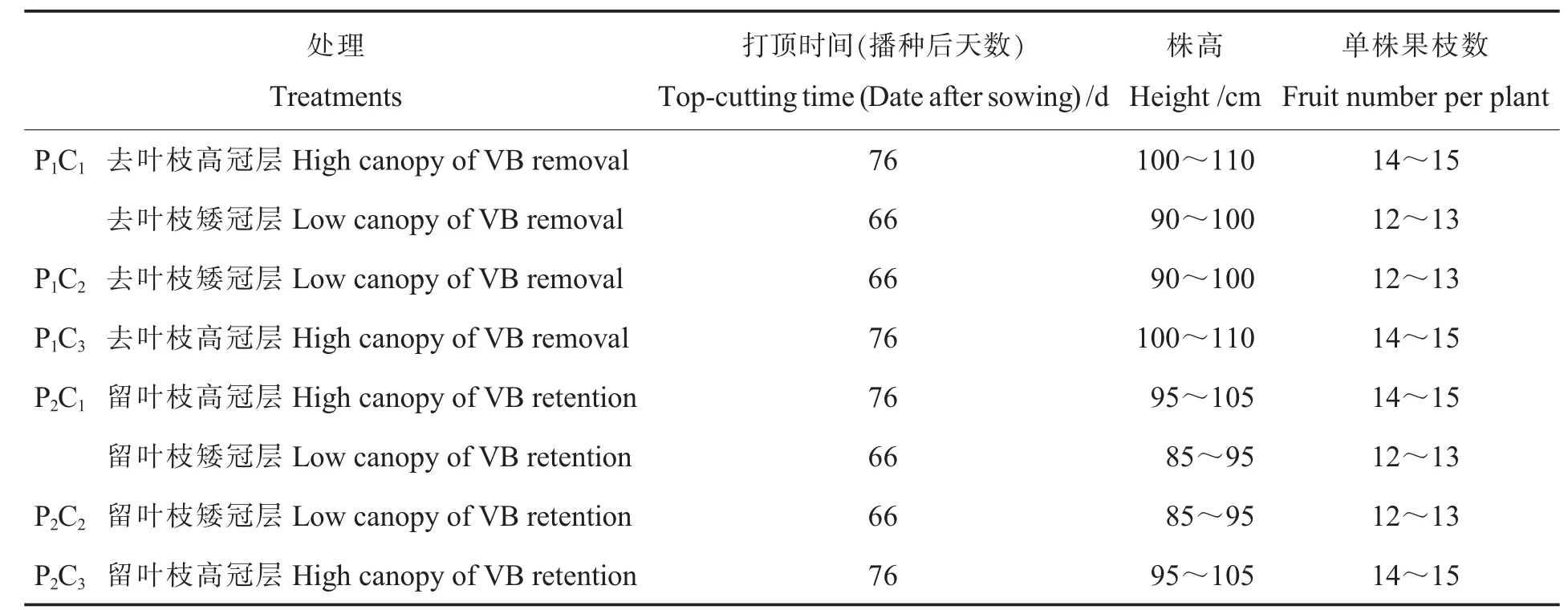

2016―2017年均以冀棉958(由河北省农林科学院粮油作物所提供)为试验材料,4月24日播种,密度4.5万株·hm-2。大小行种植,大行距100 cm,小行距50 cm。采用裂区试验设计,主区为整枝方式,设去叶枝(P1)和留叶枝(P2)2种处理;副区为冠层高度,设高矮相间冠层(C1)、矮冠层(C2)和高冠层(C3)3种处理,其中高矮相间冠层(C1)处理为2行高冠层(C3)和2行矮冠层(C2)相间种植。共6个试验处理:去叶枝高矮相间冠层(P1C1)、去叶枝矮冠层(P1C2)、去叶枝高冠层(P1C3)、留叶枝高矮相间冠层(P2C1)、留叶枝矮冠层(P2C2)和留叶枝高冠 层(P2C3),小 区面积100 m2(长10 m,宽10 m),重复3次。冠层高度差异通过化控和分期打顶相结合的方式塑造(表1);两年试验中,均对矮冠层处理追加3~4次化控(98%甲哌鎓,7月中旬2次,75 g·hm-2;7月下旬1~2次,105 g·hm-2),其他田间管理措施参照常规高产棉田。

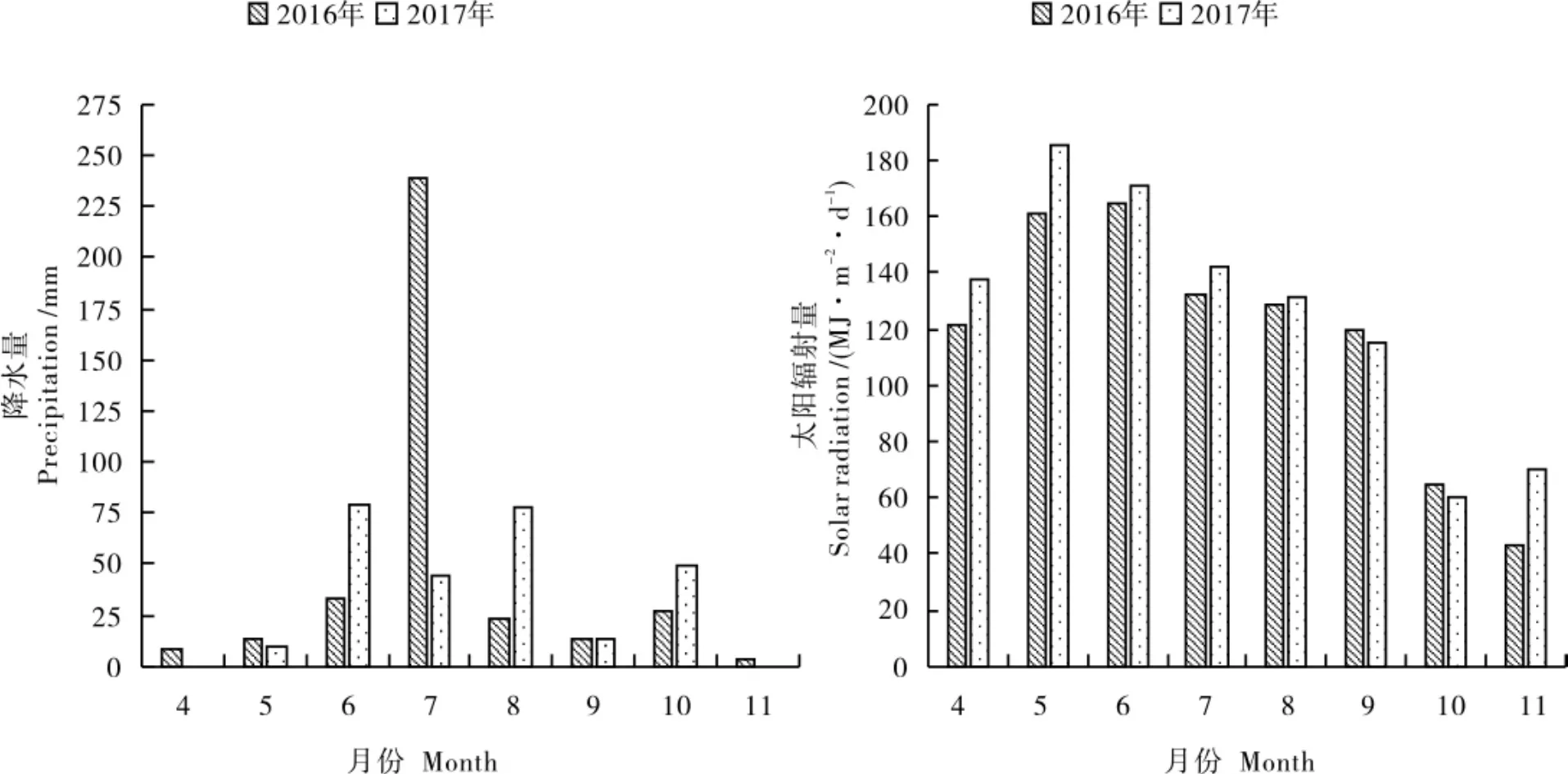

两年的降水量和太阳辐射量数据均来自于实验地气象站(图1)。2016年总降水量360.17 mm,2017年总降水量522.3 mm,两年比较表现为2017年降水量大,但降水时间早,与棉花生长发育需水时间相符合;2016年太阳总辐射量934.56 MJ·m-2,2017年太阳总辐射量1 013.24 MJ·m-2,高于2016年。

表1 不同冠层结构处理及植株结构Table 1 Treatment and plant structure of different cotton canopy structures

图1 2016年和2017年棉花生育期降水量和太阳辐射量Fig.1 Precipitation and solar radiation during cotton growth period in 2016 and 2017

1.3 研究方法

1.3.1成铃时间分布。每小区选择双行40株棉花,分别于7月15日调查伏前桃数,8月15日调查伏桃数,9月10日调查秋桃数,以40株棉花的“三桃”(伏前桃、伏桃和秋桃)数平均值作为单株棉花的“三桃”成铃数。

1.3.2成铃空间分布。按空间将棉铃分为横向分布和纵向分布,横向分布为内围铃(果枝1~2果节所结棉铃)和外围铃(果枝第3果节及以上果节所结棉铃),纵向分布为叶枝、第1~4、第5~8、第9~12、第13及以上果枝所结棉铃。在吐絮期,每小区选取中间2个双行结合株式图调查棉株各果枝果节成铃数。

1.3.3产量调查。吐絮后分3次(9月、10月和11月)收获每小区中间2个双行的籽棉,并记录收获铃数,每次收获后,晒干称取质量后轧花,获得铃重、籽棉产量和皮棉产量。

1.3.4数据处理。利用Microsoft Excel 2013软件进行数据计算和作图,用DPS 7.05统计分析软件进行数据差异显著性检验。

2 结果分析

2.1 不同冠层结构对棉铃时间分布的影响

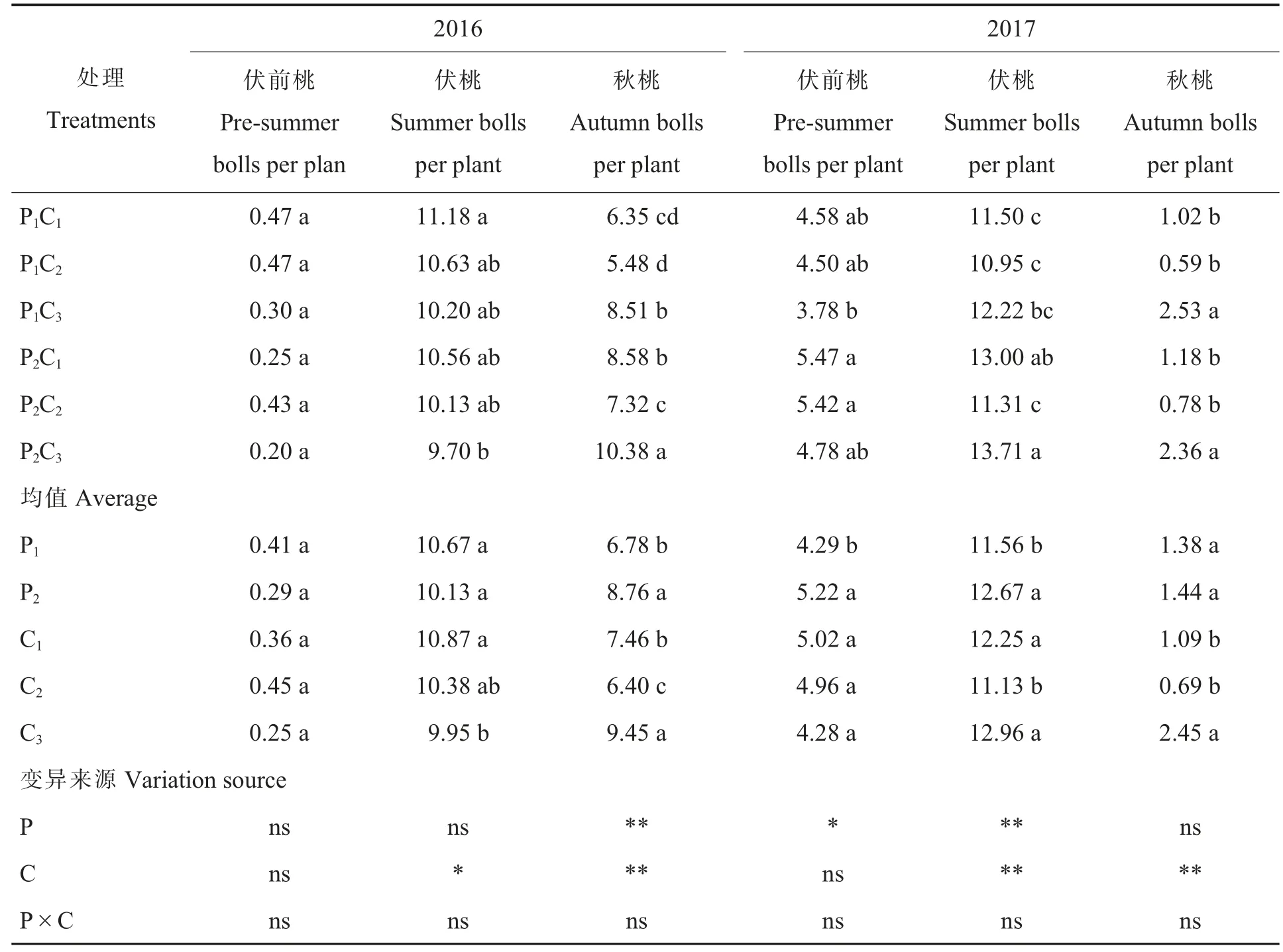

对两年数据进行统计分析发现,整枝方式和冠层高度对成铃时间分布无显著的互作效应,因此分别对整枝方式和冠层高度处理进行数据分析。由表2可知,在两年数据中,不同冠层结构处理的“三桃”数多表现为以伏桃数最高,比例在45%~70%之间。2016年由于出苗晚,伏前桃少,不做分析;在伏桃中,整枝方式间并无显著差异,但在不同冠层高度处理中,高矮相间冠层群体与矮冠层群体的伏桃数差异不显著,但显著高于高冠层群体;去叶枝群体中高矮相间冠层的伏桃数分别较矮冠层和高冠层高5.1%和9.6%,留叶枝群体中分别高4.2%和8.9%;在秋桃中,留叶枝群体铃数显著高于去叶枝群体,高冠层群体的秋桃数显著高于矮冠层群体和高矮相间冠层群体,可能是由于单株果枝数多的原因。

2017年(表2),在伏前桃中,留叶枝群体的伏前桃数显著高于去叶枝群体,高矮相间冠层群体的伏前桃数高于矮冠层群体,矮冠层群体的伏前桃数高于高冠层群体,但均未达到显著差异水平;在伏桃和秋桃中,不同冠层高度处理下高冠层群体的铃数均显著高于矮冠层群体,但和高矮相间冠层群体在伏桃中差异不显著,说明塑造高矮相间冠层能够保证一定的伏桃数和比例;留叶枝群体的伏桃数显著高于去叶枝群体,相对提高了9.6%,两者秋桃数差异不显著。

表2 不同冠层结构对棉花“三桃”数量的影响Table 2 Effect of different canopy structure on the number of boll in three periods 个

2.2 不同冠层结构对棉铃空间分布的影响

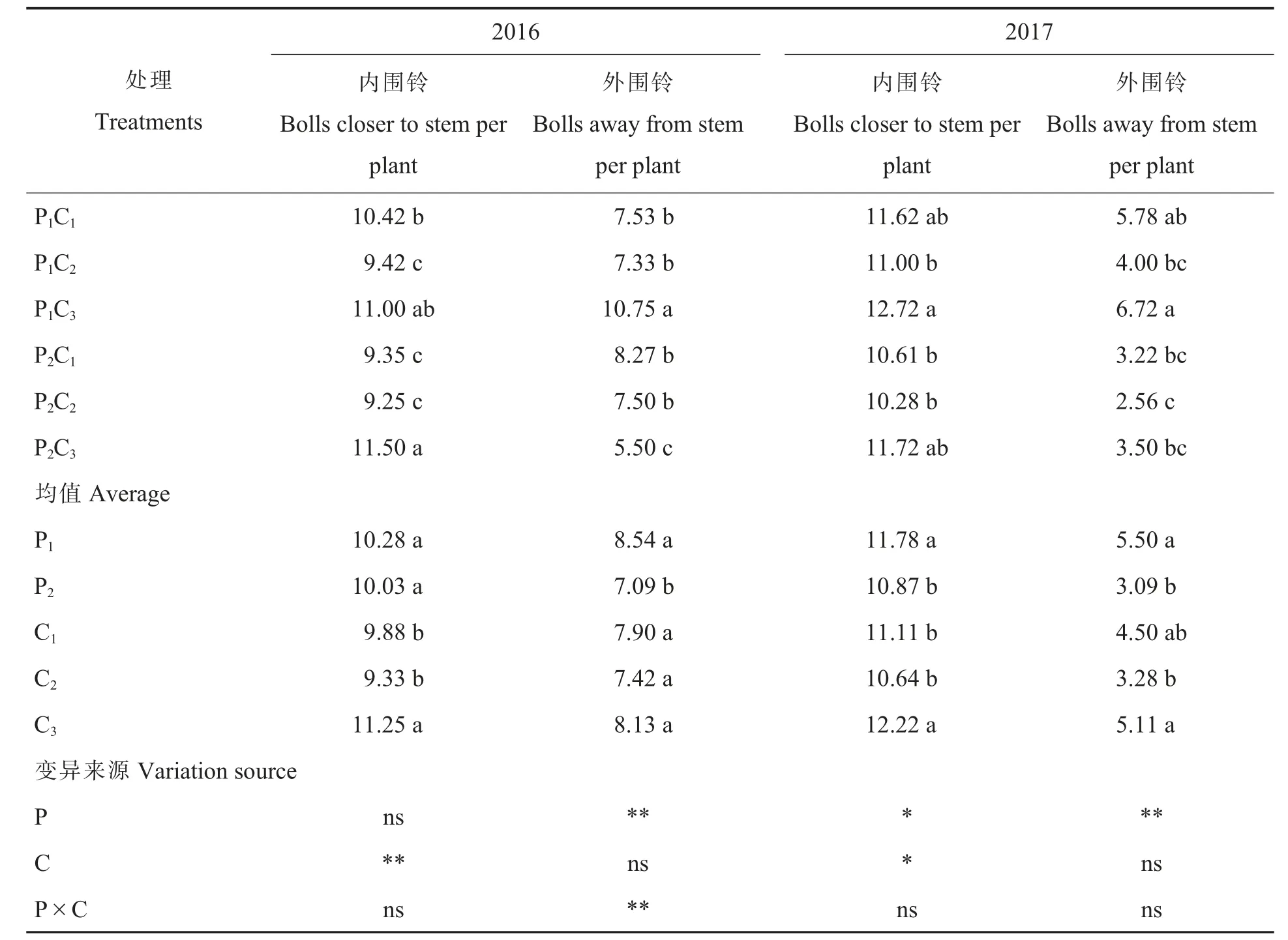

2.2.1棉铃的横向分布。由表3可见,整枝方式和冠层高度对棉铃的横向分布均有显著影响。在2016年,不同冠层结构处理均表现为棉株内围铃数高于外围铃数;去叶枝群体的果枝内围铃数和外围铃数均高于留叶枝群体,说明去除叶枝能够增加棉花果枝各果节结铃数;不同冠层高度处理间表现为高冠层群体的内围铃数显著高于矮冠层群体和高矮相间冠层群体,但在外围铃中,3种处理间并无显著差异。此外,整枝方式与冠层高度对棉株外围铃数的互作效应显著。

在2017年(表3),不同整枝方式间所表现的趋势同2016年保持一致;整枝方式的变化对不同冠层高度处理棉铃的横向空间分布影响不大,不同整枝方式下高冠层群体的内围铃数和外围铃数均高于高矮相间冠层群体和矮冠层群体,但高冠层群体和高矮相间冠层群体的外围铃数差异不显著。

表3 不同冠层结构下棉铃的横向空间分布Table 3 Lateral distribution of boll number under different canopy structures 个

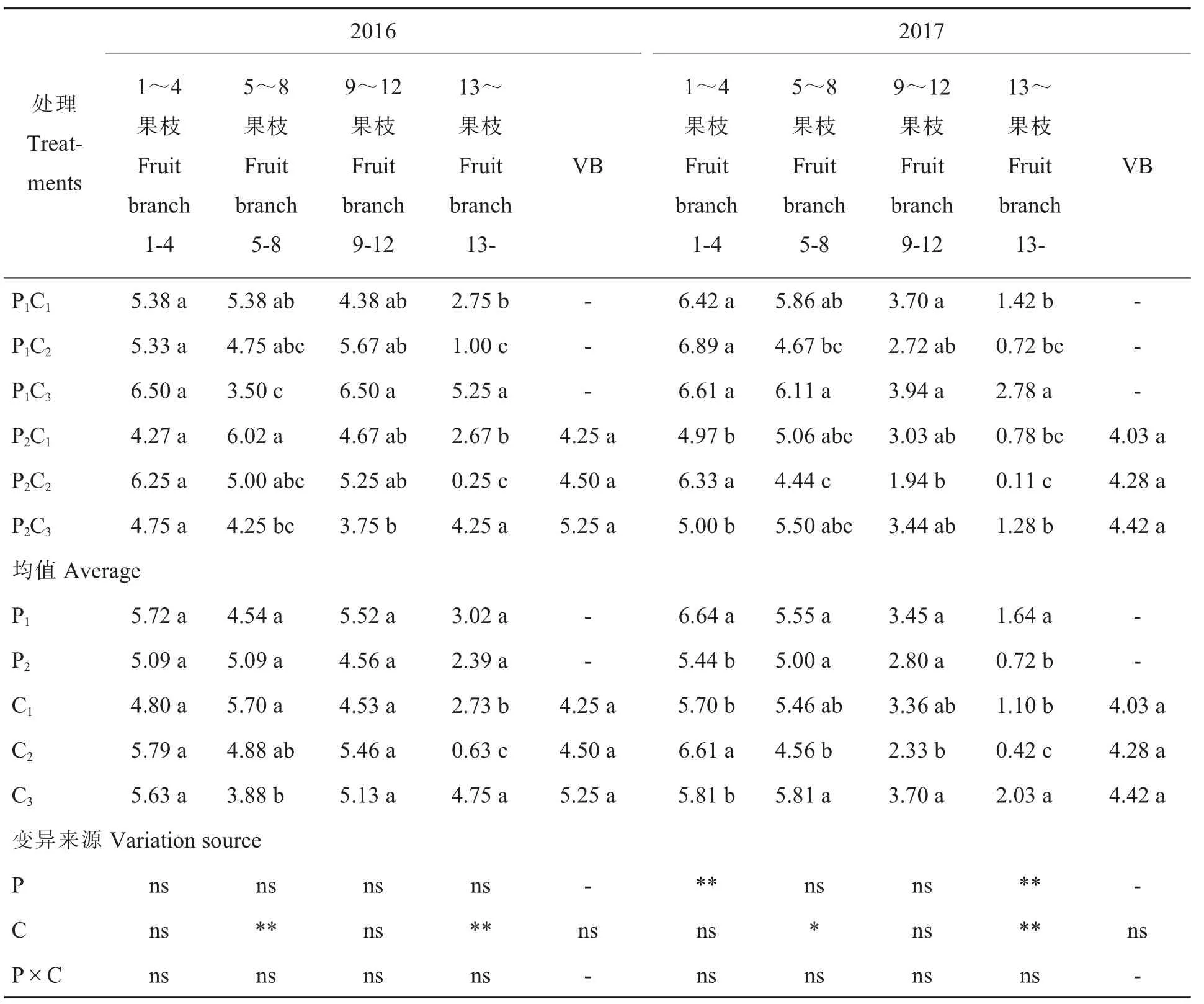

2.2.2棉铃的纵向分布。在2016年(表4),不同整枝方式处理间的果枝结铃数表现为留叶枝群体下部、中上部及上部果枝的结铃数及所占比例均小于去叶枝群体,但差异不显著。而不同冠层高度处理间的棉株结铃数在冠层下部(第1~4果枝)和中上部(第9~12果枝)中并无显著差异;但在冠层中下部(第5~8果枝),高矮相间冠层群体的结铃数显著高于高冠层群体,而和矮冠层群体差异不显著;在冠层上部(第13及以上果枝),高冠层群体的结铃数高于高矮相间冠层群体和矮冠层群体,达到显著差异水平。

在2017年(表4),不同冠层结构处理的第1~4果枝和第5~8果枝的总结铃数占全株铃数的60%~75%,去叶枝群体不同处理的不同层次果枝结铃数及所占比例均高于留叶枝群体,说明棉株下部和中下部是优势结铃部位,保留叶枝会使各果枝结铃数和所占比例降低;从下部果枝分析,在不同冠层高度处理中矮冠层群体的结铃数最多,表现为矮冠层群体的下部果枝结铃数显著高于高矮相间冠层群体和高冠层群体,其占总铃数的比例最高,在去叶枝和留叶枝群体中分别为45.93%和37.13%;在冠层中下部(第5~8果枝)、中上部(第9~12果枝)和上部(第13及以上果枝)中表现为高冠层群体的结铃数显著高于矮冠层群体,但和高矮相间冠层群体在中下部和中上部果枝中并无显著差异。以上分析结果说明:在棉铃纵向分布上,矮冠层处理可提高下部果枝的成铃率,但由于果枝数限制,其中上部果枝的结铃数少于高冠层群体。

2.3 不同冠层结构对棉花成铃和产量的影响

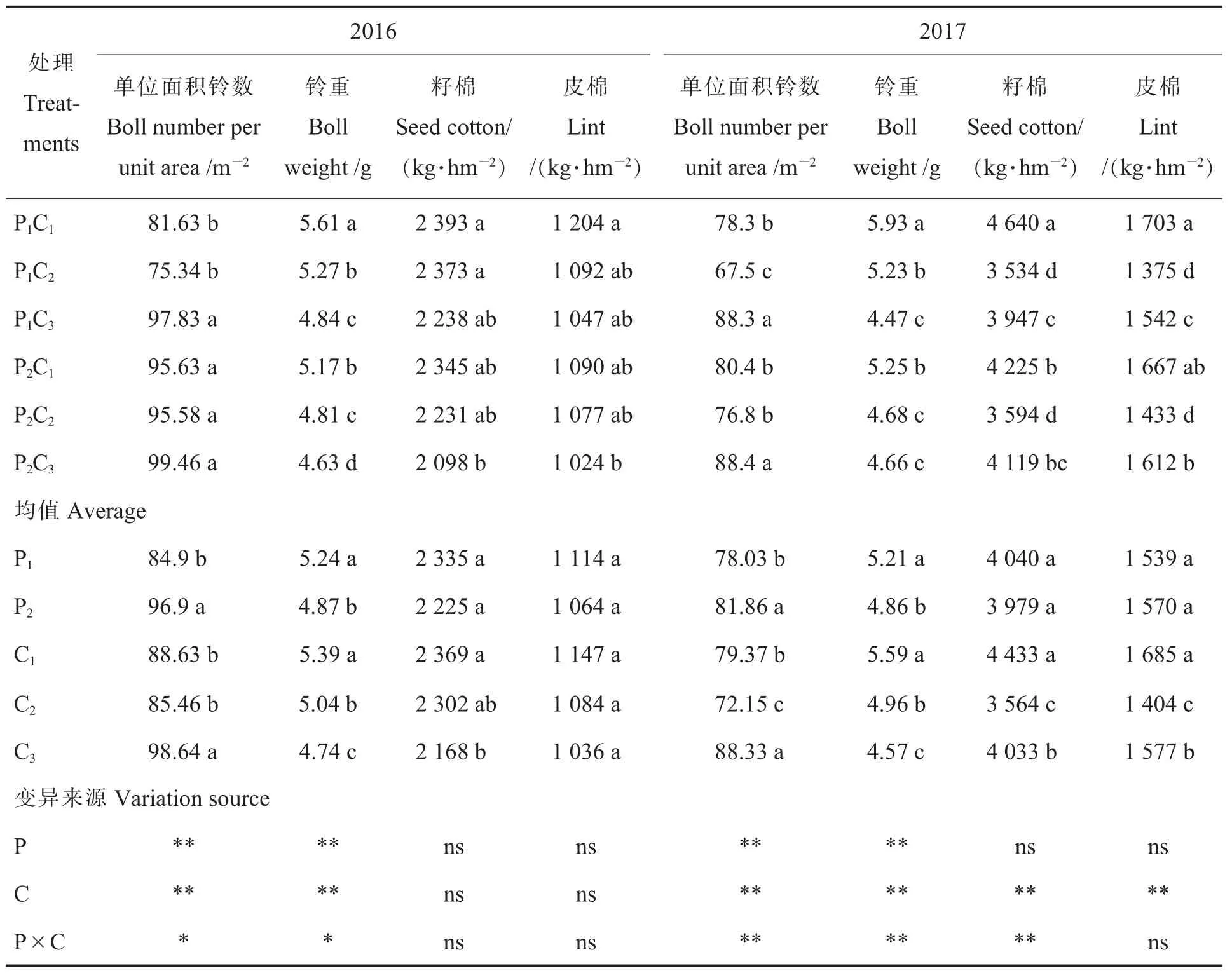

2.3.1不同冠层结构对棉花成铃的影响。整枝方式和冠层高度对单位面积铃数的互作效应显著,且两年的趋势基本一致(表5)。相同冠层高度处理,均是留叶枝群体铃数多于去叶枝群体;无论何种整枝方式,均是高冠层群体棉铃数多于高矮相间冠层群体和矮冠层群体;在2016年和2017年,留叶枝高冠层(P2C3)群体棉铃数较去叶枝高矮相间(P1C1)群体分别增加了22.6%和13.0%。

表4 不同冠层结构下棉铃的纵向空间分布Table 4 Vertical distribution of boll number under different canopy structures 个

整枝方式和冠层高度对铃重的影响与单位面积铃数相反;相同冠层高度处理,均是去叶枝群体铃重大于留叶枝群体;无论何种整枝方式,均是高矮相间冠层群体铃重大于高冠层群体和矮冠层群体,互作效应显著。在2016年和2017年,去叶枝高矮相间(P1C1)群体的铃重较留叶枝高矮相间(P2C1)群体分别增加了8.5%和12.9%。

2.3.2不同冠层结构对棉花产量的影响。2016年,因出苗较晚,导致棉铃贪青晚熟,没有全部吐絮,产量较低,不同处理的籽棉产量没有表现出显著差异。2017年,整枝方式间无显著差异,但冠层高度对棉花籽棉产量的影响显著,不同整枝方式下均以高矮相间冠层群体的棉花籽棉产量最高,其籽棉产量较矮冠层群体提高了24.3%,较高冠层群体提高了10%。此外,整枝方式与冠层高度对棉花籽棉产量互作显示,P1C1群体的籽棉产量最高,达到4 640 kg·hm-2;而P1C2群体最低,仅3 534 kg·hm-2。

表5 不同冠层结构对棉花成铃状况和产量的影响Table 5 Effects of different canopy structure on boll setting and yield

3 讨论

3.1 不同冠层结构对棉铃时间分布的影响

棉铃在时间上的分布主要指“三桃”:即伏前桃、伏桃和秋桃,“三桃”数量及比例是衡量棉花产量及品质的重要指标[23]。不同整枝方式和冠层高度因其外部形态和生育进程的不同,其“三桃”数量及所占比重均有所差异。前人研究认为,棉花去叶枝和打顶能够在一定程度上促进秋桃的形成,增加秋桃比例,而留叶枝则对伏桃的形成有利[24]。此外,研究还发现,棉花高矮相间冠层群体与常规冠层群体相比,能够显著提高其伏前桃数,但秋桃数差异不显著[25]。本研究表明,在不同整枝方式处理中,留叶枝处理能够显著增加棉株的“三桃”总铃数,但其秋桃数和去叶枝处理相比,两年间表现为留叶枝处理秋桃数较多或两者间差异不显著,与刘燕[24]关于棉花整枝效应的研究结果并不完全一致,可能是由于材料及地区气候条件不同的原因。在不同冠层高度处理中,高矮相间冠层处理比高冠层处理显著增加棉株伏前桃数,但其秋桃数却显著少于高冠层处理,与成国鹏[25]对棉花群体冠层结构的研究结果并不完全相同,可能是由于棉花品种熟性不同所致。

3.2 不同冠层结构对棉铃空间分布的影响

一般认为,棉株中部果枝以及内围果节结铃较好,铃重和纤维品质较高,且变动小,是棉株优质铃的空间部位,也称为优势成铃部位[26]。董合忠等[12]研究发现不同的整枝方式主要影响棉铃在棉株上的垂直分布,留叶枝使棉铃上下分布更加分散,对棉铃的横向分布影响不大。孙学振等[27]研究表明保留叶枝可提高中下部果枝各果节的结铃数和所占比例,但会降低果枝总结铃数。本研究表明,在横向分布上,不同冠层结构群体棉铃均是内围铃数较多,留叶枝使果枝各果节结铃数下降;在纵向分布上,留叶枝群体果枝棉铃较去叶枝群体分布均匀,上下分布更加分散,去叶枝群体下部果枝棉铃分布较多,而留叶枝群体则集中在中部果枝,与前人研究结果基本一致;此外,本研究还发现,2016年整枝方式和冠层高度对棉株外围铃数的互作效应显著,以去叶枝高冠层群体的外围铃数最多,但2017年两者间并未表现出显著的互作效应。

3.3 不同冠层结构对棉花产量的影响

合理的冠层结构是棉花实现高产的重要基础。本研究在黄河流域中等密度(4.5万株·hm-2)条件下,通过调控整枝方式和冠层高度塑造6种不同的冠层结构。两年研究表明,留叶枝群体较去叶枝群体显著降低了铃重,但增加了单位面积总铃数;降低了籽棉产量,而增加了皮棉产量,可见在中等密度条件下,保留棉花叶枝是可行的,与李维江等[13]关于棉花简化栽培技术的研究结果相符。高矮相间群体的单位面积总铃数小于高冠层群体,但铃重、籽棉和皮棉产量均显著高于高冠层和矮冠层群体,说明塑造高矮相间种植模式能够显著增加铃重,提高籽棉和皮棉产量,与徐敏等[15]关于辽河流域棉花高矮整枝栽培模式的研究结果一致。此外,在本研究中还发现整枝方式和冠层高度间存在着显著的互作效应,在去叶枝或留叶枝群体中,2016年和2017年的籽棉产量都是高矮相间冠层处理最高,去叶枝高矮相间群体的籽棉产量高于留叶枝高矮相间群体。

4 结论

整枝方式和冠层高度互作对棉铃时空分布的影响较小,但对棉花产量构成及产量水平具有显著的互作效应。去叶枝高矮相间群体能够保证在一定铃数的基础上,显著提高铃重,从而提高籽棉产量,但其皮棉产量和留叶枝高矮相间群体差异不显著。同时保留叶枝可减少整枝工作量,因此塑造留叶枝高矮相间冠层结构可作为进一步提高黄河流域棉花产量的重要栽培模式。