细胞色素P450酶介导的中药代谢激活与毒性研究进展*

2019-01-29吴敬敬马虹莹王丹丹葛广波

吴敬敬,马虹莹,王丹丹,葛广波**,杨 凌**

(1.大连医科大学药学院 大连 116044;2.上海中医药大学交叉科学研究院 上海 201203)

中草药以其独特的疗效在中国乃至世界的医疗保障体系中占有非常重要的地位。据世界卫生组织统计,大约世界人口的80%都在使用草药作为治疗手段[1]。然而,近年来,有关中草药诱发毒性的报道日趋增多,使中草药安全性问题成为医患及社会共同关注的焦点[2-4]。中草药毒性主要分为直接毒性和草药-药物相互作用两大类。药物代谢是人体防御外来物侵袭的重要机制。一般而言,外源性物质通过代谢反应会使母体化合物的生物活性或毒性有所降低,所以被认为是减毒的过程。然而,也有相当一部分药物分子经代谢会生成毒性更强的代谢物。在有些情况下,甚至会在代谢酶的催化作用下产生亲电反应活性代谢产物,这个过程被称为代谢激活(metabolic activation)或生物激活(bioactivation)(图1)。目前报道的绝大多数的代谢激活是由细胞色素P450酶所介导的,仅有少数由尿苷二磷酸-葡萄糖醛酸转移酶、磺酸化酶、甲基转移酶等介导[5-7]。代谢激活过程中产生的具有亲电活性的代谢中间体,一方面能够和细胞内的生物大分子,如蛋白质或核酸,发生共价结合而诱发毒性;另一方面还会共价修饰药物代谢酶,使其产生不可逆性抑制,从而诱发严重的药物-药物相互作用[8,9]。代谢激活是药物性肝损伤(drug-induced liver injury,DILI)和上市药物被撤销的主要原因[10-13]。统计表明,在美国已撤市的药物中有64%的药物经历了代谢激活过程[14,15]。目前,代谢激活已经成为了国内外中草药毒性研究领域的热点,尤其是近期马兜铃酸致肝癌的相关性研究使得中药安全性再度成为国内外关注的热点问题[16]。

图1 代谢激活的基本过程模式图

表1 易被P450酶代谢激活的基团和相应产生的活性代谢中间体

早在2005年,Kalgutkar等人根据大量的实验结果总结了容易被代谢激活的毒性基团[17](表1)。其中主要包括:芳香胺、酰肼类、芳香硝基物、含氮杂环化合物、对苯二酚、亚甲二氧基苯、呋喃等。Samuel等人发现一个含有苯氧基的候选药物在药物代谢酶的催化作用下会发生很强的代谢激活生成临醌亲电活性中间体,并对其作了一系列的结构修饰,最终大大降低了其代谢激活的程度[18]。Tang等人发现含有二氨基吡啶基团的化合物很容易经历代谢激活过程,从而形成醌亚胺亲电活性中间体。经过大量的化学修饰改造发现用N-甲基或者氧替换吡啶环上的2-NH基团能够在不影响药效的情况下消除代谢激活的现象[19]。本文将针对P450酶代谢激活的不同中药化合物及其相关毒性进行综述。

1 吡咯里西啶类

图2 吡咯里西啶生物碱的代谢激活过程

吡咯里西啶生物碱(pyrrolizidine alkaloids,PAs)是一类天然有毒生物碱,据统计大约有400种结构得到确证的PAs,广泛存在于6000种有花植物中。这些植物的95%以上主要集中于以下4个科中即菊科(Asteraceae)的千里光属(Senecio L.)、橐吾属(Ligularia Cass)、泽兰属(Eupatorium)和蜂斗菜属(Petasites);紫草科(Boraginaceae)的天芥菜属(Heliotropium)、琉璃草属(Cynoglossum)、紫草属(Lithospermum)和聚合草属(Symphytum);豆科(Leguminosae)的猪屎豆属(Crotalaria);兰 科(Orchidaceae)的 羊 耳 蒜 属(Liparis)。吡咯里西啶生物碱的代谢激活反应被认为是其毒性产生的一个非常重要的诱因,其经由P450代谢转化形成吡咯-蛋白质加合物,从而诱发肝毒性,这些加合物可作为评价PAs毒性的生物标志物[20]。

肝脏中多种药物代谢酶都参与了吡咯里西啶生物碱的代谢反应,其中细胞色素P450参与的代谢激活反应被认为是其致毒的一个关键的步骤[21]。吡咯里西啶类生物碱的发现解释了千里光、款冬花等中药发生肝毒性的原因[22]。不同的PAs毒性差别很大。PAs是千里光次碱酸的单酯或二酯,根据碱基类型可分为3种类型:倒千里光裂碱型(retronecine-type),奥索千里光裂碱型(otonecine-type)和阔叶千里光裂碱型(platynecine-type)。其中,毒性最弱的是阔叶千里光裂碱型的PAs[20],具有肝毒性的PAs含有不饱和的碱基[21]。PAs通过P450酶代谢转化形成吡咯-蛋白质加合物的活性中间体,从而诱发肝毒性(图2)。已有研究表明,仅有CYP3A4和CYP3A5两种P450亚型酶能够激活奥索千里光裂碱型PA;相比之下,CYP1A1,1A2,2A6,3A4,3A5,2B6,2C9,2C19,2D6,2E1等10余种P450亚型酶均能够激活倒千里光裂碱型PA,并且参与其代谢激活的P450亚型酶的贡献也存在很大差异[21]。此外,值得注意的是,N-葡萄糖醛酸化是大多数吡咯里西啶生物碱的一条共有的代谢途径,且主要由尿苷二磷酸-葡萄糖醛酸基转移酶(UGT)1A4介导。已有研究表明,单独使用千里光宁(senecionine)并不能诱发人肝细胞毒性,而当UGT1A4活性受到蕃麻皂抑制后,肝细胞毒性迅速表现出来,这表明葡糖醛酸化可能是人体抵御其毒性一道重要防御机制[23,24]。

2 硝基菲类

马兜铃酸(aristolochic acid)属硝基菲类衍生物,是关木通、广防己等马兜铃科马兜铃属植物中的有效成分,曾在临床上用于镇痛消炎、祛痰利尿以及感染性疾病和癌症的辅助用药等,从结构上分为马兜铃酸I和马兜铃酸II,均含有硝基芳烃结构[25]。已有研究表明,马兜铃酸结构中的硝基基团为主要的毒性基团,甲基和羟基的存在可以进一步增强其毒性[26,27]。马兜铃酸I和马兜铃酸II能够在CYP1A1/2等多种代谢酶的作用下,硝基基团被还原成环状的成氮翁离子(nitrenium),后者可以与DNA,尤其是鸟嘌呤和腺嘌呤的氨基基团,或者蛋白质发生共价结合,形成加合物,从而导致肾小管上皮细胞凋亡和坏死[28-30]。1993年,比利时学者在Lancet杂志上首次报道了含有广防己和厚朴的减肥丸可引起快速进行性间质性肾纤维化,并称此肾病为中草药肾病[31]。1999年英国柳叶刀又报道了两名妇女因服用含关木通的草药茶治疗湿疹导致晚期肾衰竭事件[32]。2000年6月美国联邦食品药物管理局(FDA)采取了严厉措施,对含马兜铃酸成分的药材和成药限制使用和进口。随后加拿大、英国、西班牙、马来西亚等国家也发布了进口和销售含马兜铃中药的禁令。国家药品和监督管理局于2003年4月1日印发了取消关木通药用标识的通知。

表2 吡咯里西啶类中草药的代谢激活实例

表3 硝基菲类中草药的代谢激活实例

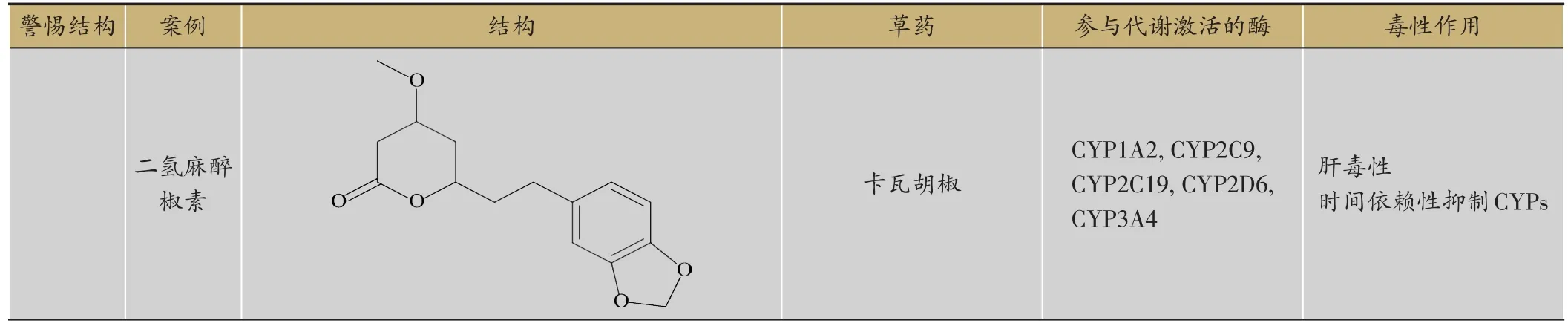

表4 亚甲二氧基苯类中草药的代谢激活实例

续表

图3 EEA的代谢激活过程

3 亚甲二氧基苯

天然产物中广泛分布有亚甲二氧基苯化合物[33]。例如,体外研究报道证实紫堇灵(corynoline)[34],五味子酯甲(schisantherin A)[35]和黄连碱(hydrastine)[36]等含有亚甲二氧基苯结构的天然产物均对P450酶表现出NADPH和时间依赖性的抑制作用。那可丁(Noscapine)是从罂粟科植物中分离得到的一种苄基异喹啉类生物碱,长期以来在临床上用作镇咳药[37]。该化合物含有亚甲二氧基苯结构。已有研究表明,那可丁对CYP3A4和CYP2C9表现出NADPH和时间依赖性的抑制作用,这可能是临床上发生那可丁-华法林联合用药所致的华法林不良反应的重要机制[38]。黄樟油精(Safrole)是黄樟、肉桂和胡椒等植物的主要成分,其已经被证明有肝毒性和肝致癌性的潜在风险[39]。长期使用黄樟油精1年或更长时间会导致大鼠和小鼠肝癌。黄樟油精在体内主要由CYP2A6,CYP2C9,CYP2D6和CYP2E1等P450酶生成1'-羟基黄樟油精,然后进一步与磺基转移酶结合形成可致癌作用的缀合物[40,41]。此外,卡瓦(Kava)是一种用于治疗焦虑和失眠的草药,醉人素(Methysticin)和二氢麻醉椒素(dihydromethysticin)是其中含有亚甲二氧基苯结构的两种卡瓦内酯,可经由P450酶介导的O-脱烷基化反应形成邻苯二酚,并进一步氧化生成亲电子的邻醌,后者会消耗细胞内的谷胱甘肽,这可能是卡瓦导致肝毒性的潜在机制[42,43]。

4 呋喃类

越来越多的证据表明含有共同呋喃环的化合物与药物小分子的毒性和与药代动力学相互作用有关。石蚕是一种具有利胆和抗菌作用的民间药物,石蚕碱(Teucrin A)被认为是石蚕造成肝毒性的罪魁祸首,该化合物的呋喃环经CYP3A4介导的氧化反应生成反应性环氧化物,进而与环氧化物羟化酶形成加合物,导致自身抗体的形成,并诱发免疫反应[44]。8-甲氧基补骨脂素可联合长波长紫外线治疗银屑病,有研究表明8-MOP可经由CYP2A6和CYP2B1代谢激活生成活性中间体,进一步与GSH或大分子共价结合形成呋喃环氧化物[45,46]。柠檬苦素(Limonin),是一种从许多柑橘类水果如吴茱萸果实中提取的柠檬苦素衍生物,以NADPH-和时间依赖性方式使CYP3A4失活。推测呋喃环的生物活化形成的反应性中间体是柠檬苦素使CYP3A4失活的主要原因[47]。薄荷呋喃(Menthofuran),一种天然存在的肝毒素,可被P450酶氧化为反应性亲电子体,这与薄荷呋喃肝脏毒性机制相关。参与这一过程的CYP亚型包括CYP1A2,CYP2E1、CYP2C19和CYP2A6[48]。薄荷呋喃也是胡薄荷酮(pulegone)的代谢产物,这可能也是胡薄荷酮产生毒性的原因之一[49]。

表5 呋喃类中草药的代谢激活实例

表6 烯烃类中草药的代谢激活实例

表7 蒽醌类中草药的代谢激活实例

表8 吲哚类中草药的代谢激活实例

此外,呋喃型化合物8-表黄药子素E乙酸酯(EEA)是中药黄药子的主要组成成分。已有研究发现,给小鼠喂服EEA可引发急性肝毒性。研究者进一步通过体内外的代谢激活实验发现CYP3A4是EEA的主要代谢酶,催化EEA生成烯二醇活性中间体(图3),这可能是其导致肝毒性的主要发生机理[50,51]。此外,活性代谢产物生成后,一方面可以共价修饰P450酶,人血清白蛋白等大分子蛋白,产生抗原-抗体反应进而引发免疫毒性;另一方面也可能会进攻DNA后产生DNA加合物,进而引发遗传毒性。

5 烯烃类

烯烃是药物中典型的毒素。草蒿素(Estragole)和甲基丁香酚(methyleugenol)存在于多种中草药中,如肉豆蔻,肉桂,龙蒿,罗勒,茴香,茴香等。已有研究表明草蒿素具有遗传毒性和致癌性,且与其生物转化相关。草蒿素通过CYP1A2和CYP2A6代谢形成1'-羟基草蒿素[52],后者进一步发生硫酸化反应,形成1'-磺氧基草蒿素,这是一种潜在的致癌物。失去硫酸基团的同时,生成的草蒿素碳正离子能够与DNA(主要是脱氧鸟苷)生成加合物[53]。与草蒿素相似,甲基丁香酚在体内经由CYP1A2和CYP2C9代谢生成1'-羟甲基丁烯醇,后者是一种致癌代谢物,可促进小鼠和大鼠肿瘤的形成[54]。此外,大蒜素(Allicin)是一种从大蒜中分离出来的有机硫化合物,据报道它具有抗细菌和抗真菌作用。该化合物可以进一步转化为二烯丙基硫醚化合物,然后通过CYP2E1将其转化为二烯丙基砜,二烯丙基砜通过生物转化形成活性单烯丙基环氧化物,进一步与CYP2E1形成加合物,最终导致不可逆的酶抑制作用,从而灭活CYP2E1的活性[55-57]。

6 蒽醌类

何首乌是一种常用中药材,其引发的DILI不良反应报道逐年增多[58,59]。何首乌引发的肝损伤占全部药物性肝损伤病例的3.24%[60]。2012年9月美国国家医学图书馆发布的LiverTox数据库中收录600余种具有肝毒性的西药和中草药,其中何首乌作为一个专题被收录,较系统综述了何首乌及其制剂肝损伤的国际报道[61];国家药品不良反应监测中心2014年7月19日第61期药品不良反应信息通报特别报道了口服何首乌及其成方制剂存在肝损伤风险[62]。已有研究者对何首乌的部分主要单体成分进行了体外毒性评价,其结果虽然显示其主要成分蒽醌类化合物,如大黄素、大黄酸、大黄素甲醚-8-O-β-D-葡萄糖苷、芦荟大黄素和没食子酸会对肝细胞产生损伤[59,63]。其中,大黄素在体内主要经由CYP1A2,CYP2C19和CYP3A4代谢生成氧化产物,大黄素及其氧化产物均能与谷胱甘肽和N-乙酰半胱氨酸等生物硫醇形成加合物,这可能是其诱发肝毒性的主要机制[64]。

7 吲哚类

许多含有吲哚基团的药物分子被证明通过生物活化形成醌亚胺中间体。吴茱萸次碱(Rutaecarpine)和吴茱萸碱(evodiamine)是从吴茱萸中分离得到的两种吲哚-喹唑啉类生物碱。吴茱萸次碱对CYP3A4可产生NADPH-和时间依赖性的抑制作用,发挥其生物活性。相反,吴茱萸碱虽然与吴茱萸次碱具有相似的结构,但却不能灭活CYP3A4[47]。

8 展望

综上所述,代谢激活可作为引发中草药毒性的重要起始事件。早期筛查和评价中药组份的代谢激活潜能是中药毒性评价的重要组成部分,可借助质谱技术,采用产物离子扫描、中性丢失扫描等质谱手段,结合Lightsight等先进的质谱解析软件,监测反应性代谢物及其加合物结合物的特征质谱信号,筛查毒性成分;进而对其肝毒性等下游毒性事件进行验证评价。目前,国际毒理学界提出了有害结局路径(Adverse Outcome Pathway,AOP)这一框架,该框架是目前国际上公认的毒理学评价体系,其核心是在系统生物学指导下,基于毒物作用模式(Mode of Action,MoA)[65],将分子起始事件(Molecular Initiating Events,MIEs)至 有 害 结 局(Adverse Outcome,AO)中所有与毒性相关的关键事件(Key Events,KEs)的信息逐层整合并构建在不同层面的生物体系上,如分子、亚细胞器、细胞、组织、器官等水平,进而用于毒物的风险评估与分类[66,67]。在AOP框架下,毒性评价可借助不同种类的细胞/组织/动物等体内外模型,并结合各种检测和评价手段,取决于应用目的的不同。毒性相关的分子改变、形态结构改变、功能改变等都须与起始事件及一系列中间事件,包括分子机制,可以依照特定的体系或应用目标逻辑性关联起来。该框架可在评价化合物是否有害的同时对化合物进行分类,还可依据化合物的结构特征和理化性质以及作用模式和机制预估新化合物的毒性及潜在机制。