音乐教育实践哲学笔谈录(六)

——音乐教育实践哲学的整体音乐学习观

2019-01-28舒飞群

舒飞群

音乐教育的哲学理论最终要落实到音乐的学习中。学什么?怎么学?为什么?这是音乐教育的理论与实践都无法回避的三个问题,必须给予系统的回答。《关注音乐实践——音乐教育哲学(第二版)》提出了一个全新含义的命题——“音乐理解”(musical understanding),用于指导全面的音乐学习。这个新颖的命题坚持了音乐学习的全面性与整体性、社会性与文化性、实践性与能动性、生成性与创造性,弥合了“纯音乐观”和“自律论”遗留下来的人类音乐活动与特定社会的文化历史的裂缝,纠正了“作品中心论”主导的被动聆听的偏差,激励了人在音乐学习中全身心地投入和能动地创造,整合了音乐学习过程牵扯的诸多以往音乐教学理论难以解决的关系。

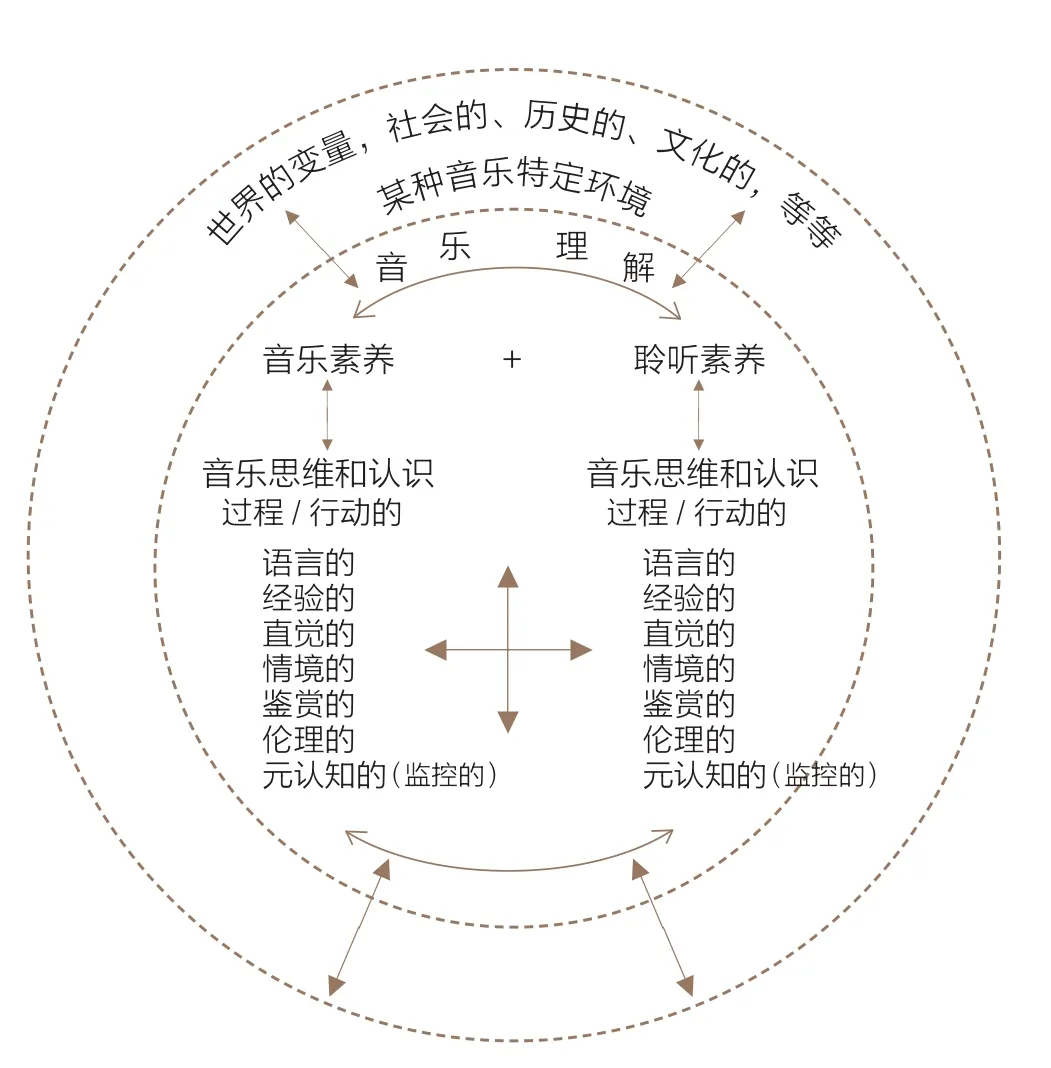

如图1所示,作者在《关注音乐实践——音乐教育哲学(第二版)》中提出的“音乐理解”是一个广义的概念,它不仅包含一切“音乐素养”与“聆听素养”,而且强调人类的音乐活动的一切自然和社会的缘由(注意该图上端两个双向的互动箭头)。这个标注的可贵之处,在于它有助于提醒我们:音乐的学习活动必须与之发生的环境互动创生。而且,我们在音乐学习中不仅要留意音乐的一般性的文化背景,特殊性的音乐环境更能有效地帮助我们领悟当下音乐活动的意义。

再往下看,“音乐素养”和“聆听素养”构成了整体的“音乐理解”,它们与十六种音乐思维和认识之间构成互动关系。真正的音乐是“活的”,诉诸书面的“作品”不是音乐本身,而仅仅是音乐的记载形式之一。鉴于此,音乐教育实践哲学用“音乐理解”表示音乐学习的根本性的活动。它强调,在“音乐 素养”和“聆听素养”包含的十六种音乐思维和认识中,首要的是过程性的、见诸行动的音乐思维和认识。以此为前提,音乐教育实践哲学倡导的音乐学习,把语言的、经验的、直觉的、情境的、鉴赏的、伦理的、元认知的音乐思维和认识融为一体,创造性地勾勒出了整体的音乐学习全貌。

图1 音乐教育实践哲学的整体音乐学习观 ①

公允地说,这个体系在迄今为止的诸多音乐学习理论和方法体系中,显得格外突出。进一步审视可以看出,这个体系汲取、提炼、概括了从古到今有关音乐学习的许多真知灼见,阐明了以往音乐学习实践中诸多难以厘清和付诸实践的维度。再者,如果我们能以中华优秀传统教育思想的视野来分析这个体系,便可洞察其中所蕴含的西方哲学“东方化”的趋势(比如中国古人的“和合”认识论),也可以从中看到马克思主义哲学的持久的生命力(比如普遍联系的、历史的观点)。笔者这样讲,是要鲜明地表明我们读书的一种立场、观点和方法,音乐教师学习这部音乐教育哲学著作应该立足于我国的优秀传统文化,同时用马克思主义哲学不朽的思想来帮助我们分析和解读《关注音乐实践——音乐教育哲学(第二版)》这本著作。

本系列笔谈录之六,我们将以音乐教育实践哲学的整体音乐学习观为主题,与戴维·埃里奥特博士讨论音乐学习的全面性与整体性、社会性与文化性、实践性与能动性、生成性与创造性,以及音乐学习中如何处理教师语言等问题。现将这些讨论整理如下(下文提问者舒飞群简称“舒”;戴维·埃里奥特博士简称“戴”)。

舒:您在《关注音乐实践——音乐教育哲学(第二版)》中创造性地阐释了“音乐理解”的新颖、丰富的内涵,这一理念与音乐教育实践哲学的音乐观、教育观、学生观中的社会性、伦理性、文化性、历史性是贯通一致的。它的优点首先在于全面地、整体地看待人类的音乐活动。作为一种人类的社会实践活动,音乐学习活动的首要特质如同我们前几次的讨论,依然要坚持其社会性与文化性,不忘音乐与其环境的联系、人与其环境的联系,把音乐教育实践哲学的育人宗旨落实到学生的学习上。依照这一宗旨,音乐学习活动中的社会性和文化性就显得十分紧要。请您先谈谈为什么要提出“音乐理解”这套新论?它与以往人们心目中的“音乐理解”有什么不同?

戴:我们之所以提出“音乐理解”这个理念,是针对音乐教育中存在的问题而发的。从字面上看,“音乐理解”并不是一个新的提法,但是在以往的音乐教育实际工作中,人们对它的认识存在严重的缺陷。我们先从美国的音乐教育国家标准说起。

舒:中国的音乐教师比较熟悉美国的音乐课程标准,尤其是1994年出版的《国家艺术教育标准》(National Standards for Arts Education),它包括音乐、视觉艺术、舞蹈、戏剧的教育标准等。美国的这套国家标准有个副标题——“What Every Young American Should Know and Be Able to Do in the Arts”,直译过来就是“每个美国年轻人在艺术中的应知应会”。

戴:二十多年来,这套标准影响了美国甚至更多国家的音乐教育。问题在于,这套标准的基本立意,也就是它的副标题明示的“应知应会”,体现了美国音乐教育政策制定者一直以来对音乐学习的肤浅认知。“应知应会”的简单化表述是有缺陷的,容易导致人们用简单化的身心分离观点去看待音乐学习。也就是说,这一表述可能会误导音乐教师,以为用脑子去背诵音乐历史和音乐理论知识属于 “应知”;用身体来演唱和演奏音乐,属于“应会”。按照这种看法,“音乐理解”仅限于学生对关于音乐的语言知识的范围。就音乐学习而言,美国《国家艺术教育标准》提出的主题——“每个美国年轻人在艺术中的应知应会”,仅仅片面地涉及了音乐的技能和有关音乐的语言信息。基于这种标准的教学及其评价,很难跳出简单的、可观察的行为与结果的表面描述,这个层次的描述不足以反映并回答“何为音乐理解”这个命题的深刻性, 当然也不足以涵盖“音乐理解”的全面、完整的构成。我们站在全面的“音乐育人”的高度来反思这些问题,就会意识到其中的片面性,看到“应知应会”的局限,因为它很可能导致音乐教学和音乐学习变成缺乏育人意义的语言背诵与技能练习,仅此而已。在这个低水平的音乐教学认识之下,音乐教学势必会丧失音乐的灵性,丢弃育人的真谛,使整个教学活动流于“双基”的传授而已,别无其他。

我们从事音乐教学的根本原因是什么?这个问题我们之前已有讨论。我们为什么教音乐?其原因是多方面的,它包括学生的内部动机和激情气质的养成,在音乐活动中追寻音乐的灵性和真谛,等等。师生在音乐教学的所有场景中要确保音乐学习的根本宗旨是点燃、支持、活化、唤起、呵护、促进每个学生积极的音乐创造,并调动他们的快乐情绪,揭示艺术的深沉意义和个人的自信、认同,以及积极心理学倡导的理想的幸福体验,从而使我们的学生最大化地实现个人的和音乐的全面成长。限于篇幅,我不能讲得过多、过宽,不过上述几点足以回应你所总结的音乐教育实践哲学在学习观方面的全面性与整体性。

一些教师之所以对“音乐理解”秉持一种狭隘的见解,还因为他们忽略了学生个体与其身处的社会、自然环境的交往和互动。学生是音乐活动和音乐聆听的“主人”,而不是被动的旁观者。他们自身的“身——脑——心”系统与其周围的环境互动,建设并形成人际关系和社会关系,与他人共享、共建、共创属于自己也属于大家的音乐世界。

说到这里,请留意“情境的”音乐思维和认识,它涉及的是音乐学习的社会性与文化性。自20世纪末以来,一些心理学学者不仅主张把音乐认知视为整体,还强调把人的身心活动与其生活的世界联系起来,认为人是在现实的社会文化环境——“情境”中通过实践活动塑造了人自身,当然也包括音乐本身。有的学者明确提出,人类的身体是文化的身体,而不仅是生物学意义上的身体。另外,人的认知并非是心灵对世界的机械表征,而是世界与我们的心灵之间互动生成。也就是说,人类的心灵既寓于自己的完整的有机体,还寓于我们生活的完整的世界。音乐教育实践哲学的一项重要突破是坚持自然、社会、文化的情境作用,以此为前提,把人的所有音乐活动统摄为一体化的,具有浓厚的社会性、文化性的“身——脑——心”过程。你在前面所总结的音乐学习的社会观和文化观,其意义就在于此。

舒:“音乐素养”和“聆听素养”之下,有两列音乐思维和认识,共有十六种。我认为,您强调的过程/行动的音乐思维和认识,是实践哲学为学生音乐学习奠定的根本立场和核心导向,这样才能保障学生音乐学习的实践性与能动性、生成性与创造性。您充分肯定了代表认知科学“二次革命”的“具身”和“生成”的研究成果,否定了早期认知科学的“计算机程式”对人类认知的简单比喻。在我们中国的音乐教师看来,音乐教育实践哲学贯穿的“具身”和“生成”的思想,与中国古人在身心问题上的哲理是相通的。这一点,更使我们加深了对中国古代哲人和普罗大众远见卓识的认同。譬如,“身体力行”“切身体会”这些貌似平凡的语汇,其实蕴藏着无价的教育真理。西方认知科学历经周折,现已趋向于中国人“身心合一”的哲学之道。我之所以发表这些评论,是因为“具身”和“生成”是讨论所有音乐思维和认识的关键, 并切中实际音乐学习中诸多矛盾的纠结。强调“具身”,旨在激励学生对音乐学习的全身心投入;强调“生成”,旨在保证学生音乐学习的自主实践和创造活动,使音乐的、艺术的、育人的创造性真谛不至于受到歪曲。

在音乐教学中,困扰音乐教师的另一个问题,就是语言在课堂教学中被使用的分量和比例。教学总是要说话的,但是教师如果语言繁杂,势必减少音乐活动在课堂中的分量,音乐课的音乐性和创造性就会大打折扣。怎样认识和解决教师的语言与教学的其他维度的关系呢?针对这个问题,您提出在全身心的实践行动的前提下, 我们应当笃信直觉的或“意会的”音乐思维和认识。的确如此!人们常说“语言的尽头,便是音乐的开始”,既然如此,教师在音乐教学中又何苦喋喋不休,妨碍学生在切身的音乐活动中抒情于音乐、创意于音乐呢?您提出的经验的音乐思维和认识,就是要求教学直指学生“身心一体”的音乐活动投入,保证学生是在音乐实践活动之中体悟音乐的真谛、发展音乐的灵性。反观许多音乐课堂,学生正襟危坐、谨小慎微,这样沉默的僵局不是音乐学习应有的本真状态。在音乐课堂上,教师谈古论今,学生俯首听命,这不是音乐学习的恰当途径,实属对音乐教学的极大误解, 应该设法纠正。教师施教,口头语言固然难以回避,然而,音乐的个中妙趣须在师生的神来神往之间、在无言的音乐妙趣之中渐入佳境。教学语言,删繁就简,方为上策。“大道至简”“不言之教”(《道德经》),老子的古训对于今天的音乐教师来说,尤为珍贵。这两句话,值得音乐教师去追问和深思,从而更有效地设计和运用教学语言,以便激励学生主动投入音乐。

戴:音乐课堂中如何处理教师的语言与音乐活动的关系,这个话题使我想到《关注音乐实践——音乐教育哲学(第二版)》中所举的我自己的一个实例,在此介绍一下。我擅长演奏爵士长号,2018年7月在中央音乐学院举办的“国培”活动,邀请我到场讲解音乐教育实践哲学,我还为在场的四百多位音乐教师播放了我演奏的长号作品。我的长号老师是拿捏课堂语言与音乐真谛之关系的高手。有一次,他教我演奏一首慢速爵士民谣,需要奏出流畅、圆润的连音。高明的音乐教师,话不在多而在于精。他的音乐境界实属非凡——呼吸支持, 流音行韵,寥寥数语,点到为止,连音演奏示范如云若水。浑然不觉之间,灵气十足的爵士民谣令人终身难以忘怀。

语言的抽象概念有别于音乐的实际概念,二者迥然不同。语言属于逻辑思维,而实际的“思寓于行”则有赖于意会的、具身的行与知,这些属于过程性知识。也就是说,语言概念固然必要,但是它的萌生和发展是在实际行动中实现的,这是音乐教育实践哲学的真谛之一。这些道理有助于我们明确,音乐的示范是实际的概念,实际概念渗透于学生音乐行动的路径,就像语言概念渗透于语言思维的路径。音乐的实际概念深奥复杂,难以蔽之。音乐教师还应当明确,音乐表演意欲富含表情,要求的是极其丰富的音乐思维和认识,其中包含艺术的极同和极异,包含意会无言和明示直言,也包含外在的音乐活动和玄奥的、全身心的音乐领悟。

音乐教师的语言应当有效地转化为学生过程性的行动和反思,这样教师的语言才能发挥巨大的潜在能量。有关音乐的作品、过程、背景、结构、风格的语言概念,在调动积极主动的音乐活动和聆听的同时,应当被视为资源性的材料,这些语言宜精不宜滥。音乐教师需要考虑的首要问题并不在于语言的音乐知识使用与否,而是这种知识的使用契机和使用智慧,也就是何时用、如何用、目的何在的问题。为了深入这一话题,我们不妨暂且抛开音乐,观察一下儿童早期的行动与语言的关系。他们在学会说话之前,是在与环境的交往中学会了适应、判断和解决问题的方法。套用前述“实际概念”的说法,儿童早期发展的重点是形成实际的概念、原理、判断,继而为自己所用,也就是“行动说了算”。对于儿童来说,语言逻辑和他们与生俱来的行动逻辑之间,并不存在根本的区别。在儿童的早期发展中,行动之可贵,在于它的作用更为深远、更为原本。

舒:这些道理对音乐学习的启示是:我们与其向学生滔滔不绝地讲述,不如把教学时间让给学生,让他们在音乐世界中亲力亲为,而后者肯定比前者更能为学生留下铭刻终身的音乐印记。正如您所说的,在音乐实践的旋流和浪潮之中,实践者的创造性才能迸发出来。

您的音乐教育实践哲学十分看重反思与批判,前述的“音乐理解”包含监控的音乐思维和认识,也就是以反思为特征的元认知理论在音乐学习中的应用。元认知的概念,是美国心理学家弗拉威尔(Flavell)在《认知发展》(Cognitive Development)一书中提出的,其实质是对认知活动的自我意识和自我调节。请您谈谈对音乐学习中的监控的音乐思维和认识的理解。

戴:对,这种认识也就是元认知,但是我更强调行动中的监控认识。行动中的认识和反思是在实践中展开的,它有助于学生探索、把握、指导、提升对音乐的理解,尤其是音乐活动的“内心演练”,就像用心灵的眼睛审视音乐学习的全部过程。比如内心的听觉意象、 预想的声音、 学习过程对预想的修正,还有隐喻的意象,这样的心灵意象构成了一种有选择的预见,对特定音乐活动的思维形态、行动形态、知觉形态给予遴选和预判。

注 释

① 〔加〕戴维·埃里奥特、〔美〕玛丽莎·西尔弗曼著,刘沛译《关注音乐实践——音乐教育哲学(第二版)》,中央音乐学院出版社2018年版,第221页。