新型单回路输电线路钻跨塔设计研究

2019-01-26罗焓杰袁琦侯为

罗焓杰,袁琦,侯为

(湖南科鑫电力设计有限公司,湖南 长沙 410000)

随着国内电网建设的快速发展和土地资源的日渐稀缺,输电线路路径受规划的影响,不可避免的存在线路间的交叉跨越。当不同电压等级的线路交叉时,一般经过低电压线路需采用跨越方式,经过高电压线路需采用钻越方式。当交叉线路的间距较小时,采用常规铁塔,线路很难实现相邻档内同时采用钻越和跨越的方式经过交叉线路;采用电缆或者其它方式,不仅增加了工程投资,还给施工与运行带来了困难。因此,新设计输电线路钻跨塔具有非常积极的意义。下面以湖南省典型气象条件为例,详细介绍一种新型单回路钻跨塔的设计研究。

1 基本设计条件

杆塔设计采用湖南省典型气象条件:设计基本风速为23.5m/s,设计覆冰为15mm。导线采用1×JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线,地线采用GJ-80 型镀锌钢绞线。

2 布置形式及挂线方式

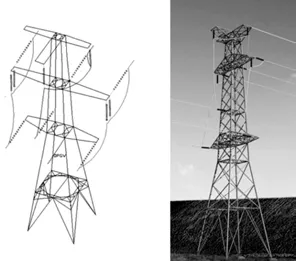

单回路钻跨塔采用钻、跨侧导线横担上下双层布置,将下层的导线引至上层横担,并通过设计辅助跳线横担,利用跳线串使绕引相的跳线连接远离塔身,采用这种导线布置方式,可实现“先钻后跨”。如图1。

图1 单回路钻跨塔挂线方式示意图

挂线方式应在满足电气间隙和电磁环境要求的前提条件下,应尽可能缩小塔头尺寸,减小线路走廊宽度,降低杆塔指标,以达到安全、经济、美观的目的。

3 荷载及工况组合

单回路钻跨塔与常规杆塔一样,荷载需考虑正常运行、事故断线、安装、不均匀冰的组合工况。其中需特别注意断线工况的组合,一般单回路耐张塔考虑断一根地线和一相导线或者同时断两相导线,默认为后侧断线。由于单回路钻跨塔为双层横担单边挂线布置,需同时考虑上下层横担前后侧断线,找出荷载对塔身形成最大弯矩和最大扭矩的工况组合进行计算。单回路钻跨塔由于从下层横担到上层横担的引线较长,在进行跳线荷载计算时,需同时考虑水平风荷载的影响。

4 结构性能研究

4.1 三维建模的结构分析

采用有限元软件SAP2000 对单回路钻跨塔进行三维建模,并输入杆塔外负荷,对全塔结构的受力情况进行分析。

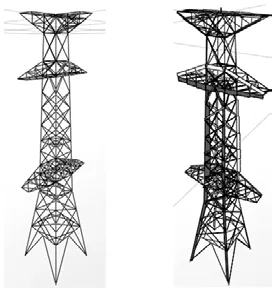

图2 单回路钻跨塔三维建模及结构应力云图

新型钻跨塔结构型式简单,与常规耐张塔布置型式较为接近,图2 中可以看出,整塔的传力路径清晰,结构分析较容易。由于地线支架和上下层导线横担均为单侧挂线,横担主材不受断线控制,控制工况主要为设计覆冰和安装工况;塔身主材主要受设计覆冰工况控制。根据计算结果,单回路钻跨塔的主材规格与常规终端塔相同,由于塔身全高较高,塔重约为同呼高常规终端塔重的1.2 倍。单回路钻跨塔与常规终端塔对比情况见表1。

表1 单回路钻跨塔与常规终端塔对比情况

4.2 结构设计的优化

单回路钻跨塔塔身断面采用方形断面;斜材与水平面的夹角宜控制在35°~45°之间;塔腿主斜材夹角宜不小于20°。由于钻跨塔的受力不同于常规耐张塔,下层横担的荷载相对于塔身主材受力是有利的,合理布置塔身二次变坡位置,可以大大优化杆塔结构。单回路钻跨塔的二次变坡反向延长线交点宜与上下层横担的荷载合力点重合。横隔面的设置须满足:在塔身变坡处、直接受扭力的断面处和塔顶及塔腿顶部断面处,必须设置横隔面;在塔身坡度不变段内,横隔面设置的间距一般不大于平均宽度的5 倍,也不宜大于4 个主材分段。

4.3 结构振型的分析

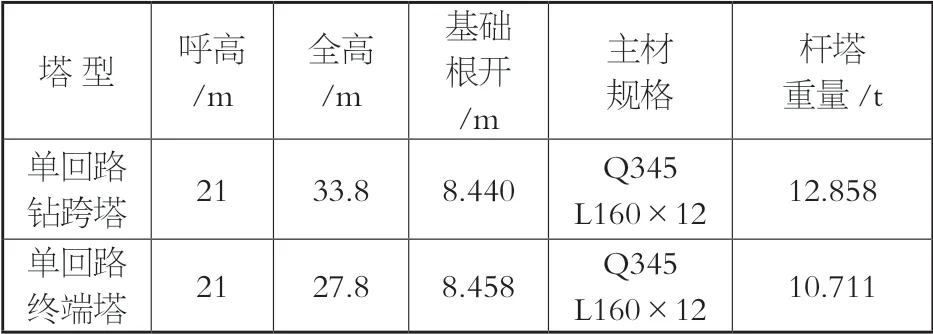

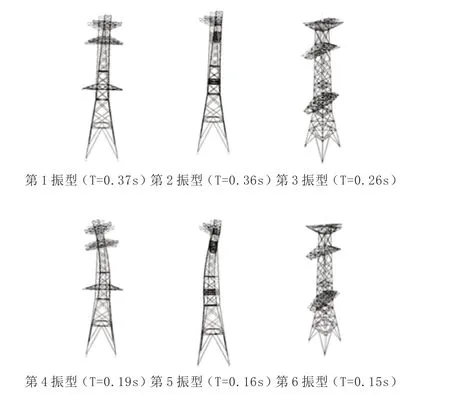

以单回路钻跨塔为研究对象进行振型分析,绘出其前六阶振型,进行分析比较。

由图3 中可以看出,单回路钻跨塔的第1、第2振型均为整体弯曲振型,其自振周期分别为0.37s 和0.36s,较为接近,第3 振型是扭转振型,其自振周期为0.26s,与前两阶振型相差较大。通常认为,铁塔X 向、Y 向刚度均匀,抗振能力较强,而抵抗Z 向扭转振动能力相对较弱,从以上比较可以看出,新型钻跨塔第1(X向)、第2(Y 向)振型的自振周期与第3(扭转)振型的自振周期相差较大,显示该结构型式合理且稳定,符合常规和以往的研究成果。第4 ~6 的二阶振动又是一阶振动振动周期的1/2 左右,对输电塔的设计来说,这是一种比较理想的情况。

5 结语

图3 单回路钻跨塔振型图

本文以湖南省典型气象条件为例,介绍和研究了新型单回路钻跨塔的布置形式、挂线方式、荷载、工况组合和结构性能等方面的设计要点。单回路钻跨塔与传统的耐张塔相比,可实现相邻档内同时采用钻越和跨越的方式经过交叉线路,不仅节省了工程投资,还方便了施工及运行,具有非常积极的意义,值得在以后的输电线路中推广应用。