元代宗教治理中的间接治理进路

——以元代泉州的宗教共生空间为切入点

2019-01-25王思杰

王思杰

(厦门大学 嘉庚学院,福建 厦门 363105)

福建省泉州市位于中国东南沿海,拥有良港,可通远航。在元代时,这座城市拥有显赫的政治、经济地位,曾一度成为福建行省省治[注]① 根据记载,元成宗大德元年(1297年),元廷将福建行省改立为“福建平海行中书省”,并“徙治泉州”。参见(清)怀荫布、黄任、郭赓武:《乾隆泉州府志·卷之二十六·文职官上·分省》(第一册),上海书店出版社2000年版,第615页。,号称“都会”。元代泉州继承了两宋以来的市舶事业,国际贸易兴盛,世界各国海商云集,盛况空前。元代庄弥邵描绘当时的泉州:“泉本海隅偏藩,世祖皇帝混一区宇,梯航万国,此其都会,始为东南巨镇,或建省或立宣慰司,所以重其镇也。一城要地,莫盛于南关,叫海舶商,诸番琛贡,皆于是乎集。”[1]219

作为13至14世纪的国际大港,泉州(刺桐)也给世界各国商人以及旅行家留下了深刻印象。《马可波罗游记》的作者就曾盛赞泉州:“壮丽之城刺桐,此城有一名港在海洋上,乃不少船舶辐辏之所,诸船运载种种货物至此……此城为世界最大良港之一,商人、商货聚积之多,几难信有其事。”[2]中世纪阿拉伯世界最著名的旅行家伊本·白图泰(Ibn Battuta)也对泉州赞叹不已:“刺桐港为世界上各大港之一,由余观之,即谓为世界上最大之港,亦不虚也。余见港中,有大船百余,小船则不可胜数矣。此乃天然之良港。”[3]75-76

元代泉州国际贸易的繁盛使得大量外国人移居泉州,由此带来了中外各种宗教信仰,包括基督教各派别、伊斯兰教、摩尼教,乃至印度的婆罗门教在内的各种域外宗教在泉州生根,它们与佛教、道教以及各种民间信仰杂处并行。更令人诧异的是,这些域外宗教以及中国本土宗教在元代泉州和谐共生,共致繁荣,鲜见冲突[4]。据统计,“元代泉州有六、七座伊斯兰教清真寺、三座天主教堂、多座景教堂和印度教寺、多座佛教寺庙、民间信仰宫庙和道教宫观。基督教、伊斯兰教、印度教、佛教、犹太教、摩尼教共处于一个六平方公里的城市之中”[5]。

由此可以认为,以有元一代为时间坐标,以泉州城为地域坐标,元代泉州形成了一个在中国历史上比较鲜见的、中外宗教和谐共生的独特空间范畴。该空间范畴与中国古代其他历史时期的各地域空间相比,在宗教文化生态、宗教治理水平等方面具有较大的差异性与特殊性。尤其在宗教治理方面,元代泉州是元代高超的宗教治理技术的一个集中缩影。以元代泉州宗教共生空间作为切入点,结合元代文献资料和考古资料,我们能够探索挖掘出很多元代宗教治理方面的方略和经验,其中一个尤为明显的方面就是元廷广泛实施间接治理的进路,这一进路是元代泉州宗教共生空间之所以能够存在和繁荣的关键,同时也是元代宗教治理政策的核心。

一、宗教治理的基础:宗教宽容与平等政策

元代泉州各种中外宗教和谐共生,反映出元朝对于各宗教都基本持有比较宽容的态度,元代并无特别尊崇某一宗教而政策性贬抑其他宗教的现象。由于蒙古帝国的世界性,其统治者对于世界各地的各种宗教都能够持以比较接纳的态度,而这种宽容与接纳是元朝宗教政策的基石。

元廷对各宗教进行宽容和接纳的前提是这些宗教能够服从管理,各安其位,共为蒙元皇室效力,这一点,在元代文献资料中曾多次提及。如元世祖至元十四年(1277年)十一月的圣旨称:“成吉思皇帝、哈罕皇帝(元太宗窝阔台)圣旨里,‘和尚、也里可温、先生,不拣甚麽休着者。告天,与俺每祝寿祈福者’。”[6]1136其意为:佛教徒、基督教徒和道教徒,不用承担什么,专门负责祷告上天,为蒙元皇室祝寿祈福。14世纪上半叶,天主教在波斯苏丹尼耶教区的主教(Archbishop of Soltania)约翰·可拉(John de Cora,Giovanni di Cori)对元朝在中国的统治进行了细致的观察,1330年左右,其写作了《大可汗国记》(The Book of the Estate of the Great Caan)一书。约翰·可拉也指出,元朝支持天主教的发展,凡修饰教堂、装饰十字架、举行圣礼等要求,大可汗都予以支持。但大可汗这样做,是希望天主教徒能够为他祝寿祈福[7]249。元代各宗教、各派别也积极履行这一基本职责,积极为元廷祈祷颂福。如《元史》就有记载,天历元年(1328年)九月戊寅,元文宗“命也里可温于显懿庄圣皇后神御殿作佛事”[8]711,这里“也里可温”指基督教徒,而“佛事”是借用佛教概念,实为类似弥撒这样的礼拜活动,即元廷延请基督教人士为显懿庄圣皇后[注]显懿庄圣皇后即元睿宗拖雷的正妻唆鲁禾帖尼,她是蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥的生母,被称为“四帝之母”。唆鲁禾帖尼是元朝皇室非常著名的景教(基督教聂斯脱利派)信徒,其所出身的克烈部世代信奉景教。举行弥撒祈福。

以祝寿祈福和服从管理为前提,元廷对中外各主要宗教能够给予相对平等的保护和优渥待遇。蒙元法令中常见将各宗教予以并列,继而对之发布统一训导或敕令的文书格式,这一格式,有利于彰显各宗教受到了平等的保护。例如,立于1238年的《凤翔长春观公据碑》就记有蒙元法令:“和尚根底寺,也立乔(即也里可温)大师根底胡木剌(指基督教堂),先生根底观院、达失蛮根底蜜昔吉(指清真寺),那的每引头儿拜天底人,不得俗人骚扰。”[9]5意思是,寺庙中的和尚、教堂里的基督教士、宫观里的道士以及清真寺里的穆斯林,都是引导着拜天的人受到保护,俗人不得骚扰[9]5。

此外,按照这一格式,诸宗教在政策上也有统一的优待,其在劳役、军役等方面多有规定。如元世祖至元十七年(1280年)树立的《莱州万寿宫令旨碑》记载的法令称:“和尚、先生、也里可温、达失蛮,不拣什么差发休着者,这底每宫观里、房舍里,使臣休安下者,不拣是谁,休倚气力住坐者。”[9]27至元二十九年(1292年)秋七月癸亥,元廷免除了宗教人士的军役义务,宣布“也里嵬里,沙沙尝签僧、道、儒、也里可温、答失蛮为军,诏令止隶军籍”[8]364。《元典章》也记载:“和尚、先生、也里可温、答失蛮,不教当差发。”[6]1127

除此之外,元廷深谙,如果要让治下各种宗教保持较为和平的关系,其各自都应能够获得一定的物质财富发展空间。为此,元廷在赋税方面也给予它们很大的政策优惠。元初规定,“和尚、也里可温、先生、答失蛮买卖不须纳税”[10],这使得当时的各宗教团体大多经营商业,颇成规模,不仅涉及国内贸易,而且有大量海外贸易。因为宗教团体的免税优惠,大量世俗资本介入宗教团体的商业经营,借以偷逃税款,这在国际贸易上尤然,由此造成泉州市舶司的海关收入损失渐大。到至元末年,这一情况受到了元廷的重视,在至元三十年(1293年)八月二十五日颁布的《市舶则法二十三条》第五条明确规定:

和尚、先生、也里可温、达失蛮人口,多是夹带俗人,过番买卖,影射避免抽分。今后和尚、先生、也里可温、达失蛮人口等过番兴贩,如无执把圣旨免许抽分明文,抑市舶司依例抽分。如违,以漏舶论罪断没。为此,于至元三十年四月十三日奏过事内一件:“和尚、先生、也里可温、达失蛮每,但做买卖去呵,依着百姓每的体例里与抽分者,商量来。”[6]877-878

这一规定有效规制了宗教团体海外贸易的逃税问题。此后到了成宗时代,宗教团体所经营的商业,最终实现了一个从免税到纳税的变化。但总体上来讲,元朝对各宗教的经济福利政策并未改变。

除了统一的优惠,元代朝廷还会不时对某些宗教进行赏赐或支持,如世祖至元十九年(1282年)夏四月丙午,元廷“敕也里可温依僧例给粮”[8]241-242。此外,元廷对于各宗教基本的仪轨与禁忌基本都予以尊重,元朝官员在与相关宗教背景的人士接触时会特别注意。伊本·白图泰在杭州时,曾受到当地军政长官郭尔塔的隆重接待,白图泰称郭尔塔是“中国(南部)的总长官”[11]553,其官职可能是江浙行省平章政事。郭尔塔宴请白图泰时,特意“为此请来了穆斯林厨师,按伊斯兰教法宰牲治席”[11]553,显现出元代朝廷高官对穆斯林与伊斯兰教的尊重。

元朝对于中外各宗教秉持的这种宽容尊重与相对平等的政策,形成了元朝宗教治理的总体性氛围,从而为进一步实施宗教治理的具体方略、实现宗教和谐共生奠定了基础。

二、宗教治理的关键:通过宗教代理人进行间接治理

1984年11月,在泉州涂门外津头埔吊桥边发现了一块辉绿岩石刻,阴刻大小十四行楷书,其落款是“管领泉州路也里可温掌教官,兼住持兴明寺吴咹哆呢(口思)”[12]59-62。元代对于景教(基督教聂斯脱利派)和天主教统称为“也里可温”[12]59-62。“咹哆呢(口思)”即Antonius,是基督教常见教名,而“吴”应该是该掌教官取的汉姓,“兴明寺”理应是一座基督教教堂[13]。

在此之前,泉州还出土有著名的《元代帖迷答扫马等立的墓碑石》,其上有铭文“管领江南诸路明教、秦教”,“也里可温·马里·失里门·阿必思古八·马里哈昔牙”等,对此中外学者多有研判。

以上两块石碑都证明,元代在泉州地区曾经设立过总管地区基督教事务的高级官员。除了泉州地区,1936年,在内蒙古也发现有元代“管领诸路也里可温”的耶律于成的墓碑[14]。山东巨野县作于后至元五年(1339年)的《乐善公墓碑》有铭文:“(乐善公骚马[注]“骚马”即泉州《元代帖迷答扫马等立的墓碑石》之“扫马”,拉丁转写为“Sauma”,是元代基督徒常用名,屡见诸记载。除了泉州石碑所见,比较著名的“扫马”还有元世祖至元十五年(1278年)前往西方的大都(汗八里)畏吾儿旅行家拉班·把·扫马(Rabban Bar Sauma)等。参见张星烺编注、朱杰勤校订:《中西交通史料汇编》(第一册),中华书局1977年版,第213-214页。)钦受圣旨玉宝,管领也里可温掌教司官,重修也里可温寺宇,祝延圣寿。”[注]《乐善公墓碑》碑文载《道光巨野县志》卷20,第27b-31b页;又见《全元文》第50册,第108-111页。转引自张佳佳:《元济宁路景教世家考论——以按檀不花家族碑刻材料为中心》,载《历史研究》2010年第5期。

这些也里可温“掌教官”“管领”应该都是从相关宗教团体的领导者中选任的,他们既是地方上的宗教领袖,同时肩负着重要的地区宗教事务管理职责,这些官职的设立揭示了元代宗教治理的一个非常重要的方式,即任命宗教代理人对相关宗教进行间接的治理,这种间接治理技术可以视为元代进行社会管理之一般模式的延伸。虽然元朝也设立有管理宗教的政府机关,但因为蒙元统治者自身的特殊性或曰局限性,其统治更多地采用了代理人治理或委托治理的模式。元廷将大量一般性的管理职责授予一些代理人,由代理人实施直接的管理工作,而元廷节制代理人,代理人对元廷负责。元廷通过代理人实现对社会的间接管控,这种模式在村社治理中就有体现,如《元典章》引《至元新格》规定:“诸论诉婚姻、家财、田宅、债负,若不系违法重事,并听社长以理谕解,免使妨废农务,烦扰官司。”[6]1748这条规定可以理解为元代诉讼的一般规则,即普通的民事案件,由作为乡贤长老的“社长”处断,只有所谓“违法重事”,即严重违法或刑事案件,才提交官府处理,这里的“社长”就可以理解为元廷治理的基层代理人,享有对本村社内部一般民事案件的管辖权。

在宗教治理方面,这种代理人的模式更加明显和突出。在各宗教团体中,元廷设立相关代理人,与宗教和教团相关的一般事务,由其负责管理,具有诉讼管辖权,例如佛教寺院中,住持就拥有这样的权力。《元典章》记载:“依着在先圣旨体例,奸盗诈伪、致伤人命,但犯重罪过的,管民官问者。除这的之外,和尚每自其间不拣甚麽相告的勾当有呵,各寺院里住持的和尚头目结绝了者。僧俗相争田土,告的勾当有呵,管民官与各寺院里住持的和尚头目一同问了断者。”[6]1135亦即,(寺院中)除“奸盗诈伪、致伤人命”等严重刑事犯罪之外的纠纷,寺院的住持都有管辖权。寺院与俗众的土地纠纷,由住持与官府共同审断。

除了审理案件,元代宗教代理人还拥有管理本宗教内部其他事务的巨大权力,如江南地区的道教首脑,就拥有管理江南道士(先生)的巨大权力。皇庆元年(1312年)三月,元廷圣旨云:“在先薛禅皇帝(元世祖)圣旨,江南田地里有的先生每,张天师掌管着,太上老君的教法,张天师的言语里行着。无张天师文字的,休做先生者。”[6]1127

此外,对于基督教、伊斯兰教等域外宗教,元廷统治者赋予了其代理人以更大的权力。以天主教为例,其在元代一度获得了较大的发展:至元二十六年(1289年),罗马教宗尼古拉四世(Pope Nicholas IV)派遣乔万尼·达·孟高维诺(Giovanni da Montecorvino)作为教廷特使出使中国,四年后(1293年)孟高维诺抵达泉州,后北上大都,孟高维诺在大都受到元廷礼待。1307年,教宗克莱孟五世(Pope Clement V)又派遣七位方济各会教士前往中国,为孟高维诺担任大都的大主教祝圣,从而在大都建立了总教区。来华的七位教士中,有三位最终抵达中国,他们是:哲拉德·阿尔布伊尼(Gerardo Albuini)、卡斯特略的裴莱格林(Peregrine of Castello)和佩鲁贾的安德鲁(Andrew of Perugia)。1308年,在给孟高维诺祝圣后,这三位教士陆续前往泉州。大约皇庆二年(1313年),哲拉德成为了天主教泉州教区的主教,藉由泉州城中一位亚美尼亚富妇捐款,哲拉德在泉州城里建立了一座天主教教堂。其去世后,卡斯特略的裴莱格林(Peregrine of Castello)继任主教,至治二年(1322年)7月,裴莱格林去世后,佩鲁贾的安德鲁继任为泉州主教。泰定三年(1326年)一月,安德鲁从泉州写信给意大利佩鲁贾修道院的修士们,信中他强调元廷优待教会与传教士,大汗(泰定帝)答应每年给他一百金佛罗林[注]佛罗林(Florin)是1252年至1533年间西欧铸造的一种金币。其最初是由佛罗伦萨共和国(Republic of Florence)铸造的,14世纪起很多其他欧洲国家也开始自己铸造佛罗林,一枚标准的佛罗林金币约含纯金3.5368克。的俸金。安德鲁还提到,他在泉州附近为22名修道士建造了一座房子,他的时间分别是在教堂与山上的修道院中度过[15]。安德鲁特别强调:“在这个庞大的帝国里,生活着各个民族和教门的人,他们都被允许按照自己的生活方式生活,在各自的宗教中获得拯救。我们可以自由而安全地宣教。”[16]237至顺三年(1332年)左右,佩鲁贾的安德鲁在泉州去世[注]1946年,在泉州通淮门靠近龙宫的城墙基础内掘获一方墓碑石,上面刻着一朵莲花,莲花上树立一个十字架。碑面上有阴刻的拉丁文字九行。经英国学者约翰·福斯特(John Foster)释读,此碑正是安德鲁主教的墓碑石。墓碑铭文确认了安德鲁方济各会士以及泉州主教的身份。参见吴文良:《泉州宗教石刻》,科学出版社1957年版,第29-30页。。

1318年4月,另一位方济各会修士波尔德诺内的鄂多立克(Odoric of Pordenone)从意大利帕多瓦(Padua)启程前往东方。其于1322年左右在广州登陆,而后抵达泉州。鄂多立克记录到其在泉州的方济各教堂中受到接待,他对方济各会弟兄们建立的大教堂与山间的修道院称赞不已[17]。

天主教学者德礼贤(Paschal M.D'elia)认为,1313年前后,中国天主教信徒约有三万人,有两个教区——北京(大都)总主教区与泉州教区[18]。泉州教区虽然只存在了几十年,但其是中国仅次于北京的天主教(方济各会)的中心[19]。那么,大都教区与泉州教区之间到底是什么关系呢?泉州主教安德鲁在致意大利佩鲁贾的瓦尔敦神父(Friar Warden)的信中明确提到,其就任泉州主教,是经过北京的总主教孟高维诺任命的[16]236。这说明,泉州教区是在大都总教区孟高维诺大主教的管辖下建立的,其服从大都的领导[注]约翰·可拉在《大可汗国记》中也提到了大都的主教孟高维诺在濒临大海,距离大都3个月的路程的泉州建立了两座教堂,两位方济各会士分别担任主教,其中一位是佩鲁贾的安德鲁,另一位是佛罗伦萨的彼得(Peter of Florence)。See Colonel Sir Henry Yule tr.and ed.,Cathay and the Way Thither:Being A Collection of Medieval Notices of China,Printed for the Hakluyt society,1913,247-248.。由此,我们可以得知:天主教大都总教区的大主教孟高维诺是当时元朝天主教的最高首脑,其对天主教内部事务拥有巨大的权力,可以在泉州或其他地方设立教区,泉州主教对孟高维诺大主教负责。同时,大汗(元朝皇帝)对孟高维诺加以礼遇,认可其权力,而孟高维诺充当了大汗代理人的角色,就全国天主教事务对大汗负责。大汗通过孟高维诺对帝国内的天主教实施间接的治理和规控。需要指出的是,元代景教也很兴盛,且并不受天主教统属,元廷对景教的管理模式与天主教不同,根据泉州等地出土的石碑,应该是通过“泉州路也里可温掌教官”等代理人实施治理。而“泉州路也里可温掌教官”与同城的天主教泉州主教之间的关系待考,笔者倾向于认为两者是并行且互不统属的。

伊斯兰教在元代也获得了很大发展,而元代泉州的伊斯兰教同样很兴盛,相关情况可以作为研究元代伊斯兰教团管理体系的重要参考。伊斯兰教寺院在元代官方文献中称为“回回寺”“蜜昔吉”。元代的穆斯林管理者则被称为“答失蛮、哈的”[注]“答失蛮”是波斯语“Danishmānd”的音译,指有知识的人。“哈的”是阿拉伯语“Qādi”的音译,指伊斯兰教法的法官。关于两者的关系,有学者认为,“达失蛮是一种宗教经师的统称,哈的只是其中的一种”。参见王东平:《元代回回人的宗教制度与伊斯兰教法》,《回族研究》2002年第4期。。其中作为伊斯兰教法官的哈的,其审判职能在元代得到了较好的保障,《元史·刑法志》记载:“诸哈的大师止令掌教念经,回回人应有刑名、户婚、钱粮、词讼并从有司问之。”[8]2620该规定体现的也是前述村社社长与宗教领袖在团体内部享有的诉讼管辖权。此外元代还设有“回回掌教哈的司”。

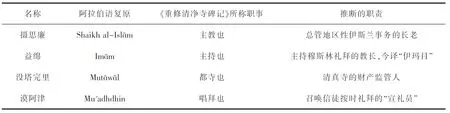

具体到地方穆斯林的管理,至正十年(1350年)吴鉴为泉州清净寺所撰《重修清净寺碑记》可以作为重要资料。根据《重修清净寺碑记》,当时泉州管理穆斯林事务的人员有四种,具体可见下表。

表1 《重修清净寺碑记》所记泉州穆斯林管理者[注]本表制作参考王东平:《元代回回人的宗教制度与伊斯兰教法》,《回族研究》2002年第4期。

这几类管理者中,“摄思廉”的地位最为重要,汉译伊本·白图泰的游记中将其直接音译为“谢赫·伊斯兰”,具有当地伊斯兰总管的职责,与“领管江南诸路明教、秦教”的失里门主教类似。伊本·白图泰声称“中国每一城市都设有谢赫·伊斯兰,总管穆斯林的事务。另有法官一人,处理他们之间的诉讼案件”[11]547。白图泰还提到,当他收到大汗的邀请,离开泉州北上前往大都,在经过一座叫“干江府”(或译“康阳府”)的城市时,受到当地谢赫·伊斯兰等人的接待[11]549,到杭州后,也见到了杭州地区的谢赫·伊斯兰[11]551。此外,《伊本·白图泰游记》还提到,刺桐城里有“回教理讼者阿戴比(Ardebil)人塔及爱丁(Taj-eddin)”[3]76,白图泰称其“温和可亲,诚为一方之忠厚长者”[3]76。由此可见,元代泉州以及很多地方,穆斯林受到谢赫·伊斯兰等伊斯兰地方领导者的直接管理,而这些领导者享有巨大治理权限的同时,也是元朝设立的宗教代理人,需要对元朝政府负责。

此外,元代佛教也曾设立类似拥有庞大权限的宗教治理代理人,称为“诸路释教都总统”[注]元代诸路释教都总统之外,还曾设立过“诸路释教都总摄所”,长官称“诸路释教都总摄”。《元史》有载,至元十四年(1277年)二月丁亥,“诏以僧亢吉祥、怜真加加瓦并为江南总摄,掌释教”。参见(明)宋濂等:《元史·卷九·本纪第九·世祖六》,中华书局1976年版,第188页。。他们是元世祖后期设立的统管天下佛教事务的高级官员,基本都是喇嘛教僧人。如《元史》记载世祖至元二十八年二月癸酉,“以陇西四川总摄辇真术纳思为诸路释教都总统”[8]344。元代知名的“诸路释教都总统”还有多人,其中包括因盗掘江南宋陵而声名狼藉的杨琏真迦,诸路释教都总统办公地称“释教(都)总统所”[注]学者认为,元代对于佛教的管控,在地方上设立了至少三级管理机关。释教(都)总统所设于帝国行省一级,如“江淮诸路释教都总统”“福建等处释教总统”。都总统所以下的僧录司既可设于路,也可设于府,都纲司则设于县。参见赖天兵:《关于元代设于江淮/江浙的释教都总统所》,《世界宗教研究》2010年第1期。。

正是通过诸如“也里可温掌教官”“大主教”“天师”“摄思廉(谢赫·伊斯兰)”“诸路释教都总统”等代理人,元朝实现了对治下中外各种宗教的间接治理。因为这些代理人本身即各自宗教中的权威人物,其治理行为更能得到相关信众的信服,从而为元朝极大地节约了宗教治理的成本。同时,这些代理人必须就本宗教对元廷负责,元廷也善于通过恩威对其进行拉拢和控制,从而形成了独具元代特色的宗教间接治理体系,并达到了较好的治理效果。

图1 元廷宗教间接治理体系图

三、宗教治理的保障:元廷的权威与对宗教徒的铨叙

约翰·可拉在《大可汗国记》中曾经提到元代泉州的景教与天主教紧张的关系,他在介绍了天主教与景教在教义与仪轨上的区别以及关于“圣母玛利亚”地位的论争后,特别指出景教徒对天主教士的敌视。约翰·可拉站在天主教的立场斥责景教徒为“假基督徒”“真异端”[7]248,可见两个教派之间是存在深刻矛盾的。

这种矛盾不仅存在于基督教各个教派之间,对教义的争论以及对信徒与利益的争夺常使得各个宗教之间也常常出现争端。如果这种争端无法被合理解决,势必会引发更大的争斗,造成严重的后果。虽然元廷通过宗教代理人可以对各宗教自身实施规控,但如果宗教之间发生冲突,代理人基本是无能为力的,这就需要元廷以最终裁决者的身份加以决断,以朝廷的权威确定和维护宗教间的秩序,这种终裁性质的崇高权威是元代宗教治理能够取得成功的有力后盾和最终保障。

元成宗大德八年(1304年),江南地区的道教与也里可温教发生冲突。江南诸路道教呈文称:“温州路有也里可温创立掌教司衙门,招收民户充本教户计……及于祝圣处、祈祷去处,必欲班立于先生(道士)之上,动至争竞,将先生等人殴打,深为不便。”[6]1143由此可见,当时温州路的也里可温掌教司对道教实施压制,不仅在朝仪和宗教活动的位次上要先于道教,还殴打道士,造成扰乱,这是一起典型的宗教冲突案件。元廷经过审议,最后作出有利于道教的裁决,称:“即目随朝庆贺班次,和尚、先生祝赞之后,方至也里可温人。”[6]1143并就也里可温“招收民户充本教户”[6]1143的情况宣布要“严加禁治相应”[6]1143。

在这一事件中,元廷通过确定各宗教“随朝庆贺”的班次顺位,解决了纠纷,并饬令追究有关宗教的违法责任,这无疑维护了元朝各宗教安定共生的局面,同时也彰显了元廷对于宗教事务的崇高权威和最高裁决者的形象。

除此之外,元廷颁布法令,对于失职或有重大过失的宗教代理人、负责人追究责任,陟罚臧否,体现元廷对于宗教事务,尤其是宗教代理人、负责人的最终决定权,例如元廷选立僧官处理佛教内部事务。皇庆二年(1313年)四月,元廷发布命令称“各处寺院里住持的长老每委付呵,有德行,知佛法的,众和尚保举的,经由有司交做有”[6]1134,对宣政院负责。但是,如果发现僧官有“怠慢上头”的,宣政院可以革除其职务[20]483。

另一方面,元廷常常对各宗教治理机构进行调整裁并,以彰显其在宗教管理上的最终权威。值得注意的是,元廷经常对宗教机构进行调整,甚至大刀阔斧地进行裁撤。如元武宗至大四年(1311年)四月二十六日的圣旨命令,“管和尚、先生、也里可温、荅(答)失蛮、白云宗、头陀教等各处路府州县里有的他每的衙门,都教革罢了,拘收了印信者”[6]1758。《元史》亦有记载,至大四年二月丁卯,“罢总统所及各处僧录、僧正、都纲司,凡僧人诉讼,悉归有司”[8]539。

元廷频繁变更宗教管理机构,各机构的设立、合并、裁撤贯穿元朝始终。虽然相关资料大部湮没,查考多有困难,但《元史》记录的元代管理基督教的机构“崇福司”的变迁,可以作为这一现象的一个辅证。元世祖至元二十六年(1289年),元廷设立崇福司,专门掌管基督教及其教士、十字寺(教堂)等事务。下设司使、同知、副使、司丞、经历、都事、照磨、令史、译史、通事、知印、宣使等官职。此后,元廷又设立“掌教司”共72所,掌管地方上基督教诸事宜,包括教堂、教牧人员以及教徒之间的一些争讼等。延祐二年(1315年),崇福司改为崇福院,置领院事一职,统一管辖全国也里可温掌教司。延祐七年(1320年),崇福院复称“崇福司”[21]。崇福司与管理全国佛教与吐蕃事宜的宣政院、管理道教事宜的集贤院,形成元代三大主管宗教机构。

从崇福司与掌教司的沿革可以看出,元代各宗教的管理机构始终处于元廷的有效控制之下,正是通过这些宗教管理机构以及大量的宗教代理人,元廷实现了对中外各个宗教的治理。除此以外,元廷还有意铨选有宗教背景的人士出任官职,拉拢相关宗教,辅助宗教治理。

在元代史料中,“阔里吉思”是一个令人瞩目的名字,它是元代一个较为常见的人名。据吴幼雄先生考证,阔里吉思是元代对西文名“George”(乔治)的异译,以此为名的蒙古人基本上都是景教徒。文献中的“阔里吉思”都被委以要职,如《元史》记“阔里吉思,蒙古按赤歹氏……大德二年,改福建行省平章事,未几,以福建隶江浙,改福建道宣慰使、都元帅”[8]3262。这位阔里吉思为人正直,《元史》载其任征东省平章政事期间,针对高丽“刑政无节”的混乱局面,“悉加裁正以闻”[8]3262,深孚众望。此外,元代惠安县达鲁花赤县尹也有一个叫“阔里吉思”的人[1]651。据《至顺镇江志》记载,元代镇江“达鲁花赤兼管内劝农事”又名阔里吉思,并明确注明其是“也里可温人”[22]596。此外,《马可波罗游记》中也曾提到名为阔里吉思的显贵[注]《马可波罗游记》记载“天德州”(Tenduc,约在今内蒙古境内)国王名阔里吉思(汪古部人),并称其出于“长老约翰之血统”,其地基督教徒“构成一种阶级”。孟高维诺于1305年1月8日的信件中也提到此阔里吉思国王是景教徒。参见冯承钧译:《马可波罗行纪》,上海世纪出版集团·上海书店出版社2001年版,第165、169页。。

因为元世祖忽必烈之母显懿庄圣皇后的原因,景教受到元廷的礼遇。旭烈兀西征时的蒙古大将怯的不花,自英宗朝至顺帝朝历任翰林直学士、礼部尚书等要职的马祖常,世祖朝枢密院御史台习官赵世延等高官显贵都是景教徒[23]。世祖时期,来自撒马尔罕景教名门的马薛里吉思于至元十五年(1278年)出任镇江府路总管府副达鲁花赤。值得注意的是,马薛里吉思在镇江一带广建景教寺院,元廷对其进行支持,“拨赐江南官田三十顷,又益置浙西民田三十四顷,为七寺常住”[22]366,这可以视作是元廷铨选具有宗教背景的人士出任高官,继而通过对其宗教的支持来协调与重要宗教之间关系的一个事例。

另一方面,因为“元时回回遍天下”,元代穆斯林出任高官的例子也层出不穷,这些穆斯林基本上都是元代的色目人,享有较高的政治地位。从世祖时期的阿合马(Ahmad Fanākatī)到泰定帝、天顺帝时期的倒剌沙(Daulat Shāh)、乌伯都剌(Abd al-Allah),出任元廷宰执的穆斯林屡见不鲜。地方上,由宋入元长期担任泉州市舶司提举,并于至元十五年(1278年)出任福建行省中书左丞的蒲寿庚是阿拉伯裔穆斯林,其子蒲师文亦担任泉州市舶司提举。据统计,终元之世,泉州市舶司提举一职多半由蒙古人、色目人担任[24]。

有元一代,朝廷的各级官员中包含了各种宗教背景的人士。仅以元代泉州为例,元成宗大德元年(1297年),江浙行省(省治泉州)平章政事是伊斯兰教徒赛典赤·异密·乌马儿;大德二年(1298年),福建行省(省治泉州)平章政事是基督教(景教)徒阔里吉思;至正九年(1349年),泉州达鲁花赤偰玉立是畏吾儿人,出身摩尼教世家[20]484。我们注意到,在宗教情况复杂,伊斯兰教、基督教和摩尼教都很兴盛的泉州,元廷委任有相关宗教背景的人士出任主政官员,我们可以将此视为一种有意的策略选择,这种铨选相关宗教背景的人士任官的做法可以理解成是元廷实现宗教治理、彰显朝廷治理权威的一种辅助性手段。

元代的宗教治理取得了非常辉煌的成就,中外各种宗教在其治下并行共生,百花齐放,并且没有发生重大冲突的记载,元代宗教治理的成果经验对于今天依然具有重要的借鉴意义。虽然因为历史久远,诸多史料已经湮没不闻,我们很难完全复原元代宗教管理的真实面貌。但依据现有资料与遗存,我们大致可以勾勒出元代宗教治理的一些原则和进路。在实施一视同仁的宗教宽容与接纳政策的基础上,元代朝廷有意采用宗教代理人负责的策略。一方面,让这些宗教代理人直接管理相关宗教的具体事宜,承认其权威,赋予其权力,让其能够“管领”下辖宗教事务,但另一方面,这些代理人必须要对元廷负责,元廷对于这些代理人及其机构具有陟罚兴灭的权力,保有崇高的权威。

这种间接治理的方式,具有以下特点:首先,它为元廷节省了大量的行政和治理成本,规避了元廷直接管理宗教可能会带来的各种问题;其次,元廷通过尊崇其代理人,表达了对相关宗教的尊重和接纳,契合信众的宗教感情,有利于宗教工作良好局面的形成;最后,元廷通过其宗教代理人,能够有效控制各宗教,使其服从中央的权威,同时避免或解决各宗教之间的龃龉和纠纷,从而达致一个比较好的宗教治理效果,维护了统治的稳定以及社会的安定。