清代碑学兴起对行草书的影响

2019-01-25杨元元

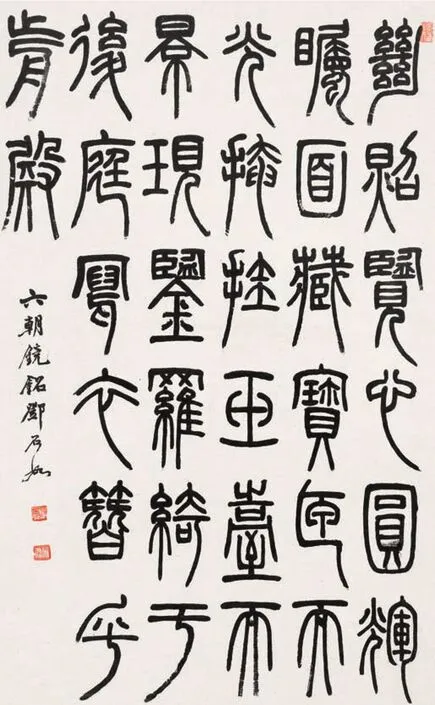

康熙至乾隆时期是清代的鼎盛时期,也是清代各种文艺与学术交融、发展的高峰期,传统的经史之学因“乾嘉学派”的出现而达到高潮;文坛中“桐城派”的出现对后世产生了深远的影响,古典小说与白话小说的创作亦达到登峰造极的境地;“扬州八怪”这一群体的出现是绘画史上的一大亮点。书坛亦不冷清,随着考据学、金石学的兴起,人们将目光转向了古代书体,继而发现了南北朝碑刻的重要性以及篆、隶、真书的艺术价值。乾嘉之世,以邓石如书法成就为最高,其篆书具古隶之朴,隶书备史籀之拙,楷法六朝碑刻,实不负“开有清一代碑学之宗”的赞誉,此外,如“清隶四家”的伊秉绶、桂馥、陈鸿寿、黄易,“扬州八怪”中的金农、郑燮,都是这种书法风尚中的典型代表。

进入清代中后期,帖学式微碑学兴起,在上述书法风气的影响下,书论也呈现了蓬勃发展的态势。从事碑学研究的学者或是视篆隶及钟鼎文字为中国书法的始祖,或是追溯汉隶的古茂浑朴,或是肯定六朝之碑的艺术价值,亦或指出李唐一季碑刻的优劣,由此,书家们对历代碑刻的考证、利用更加全面细致。除王澍、翁方纲、陈奕禧等尊碑的支持力量,以阮元《南北书派论》《北碑南帖论》最为著名,又有包世臣《艺舟双楫》继之,此二人在碑学理论上的成就由此建立。至道光年间,周星莲的《临池管见》与朱和羮的《临池心解》在前人理论的基础上,给予了书写者实际操作的方法及导向,延至康有为《广艺舟双楫》的问世,清代碑学理论趋于系统与完备。

在碑学兴盛的这样一个历史时期,行、草书较帖学为主导的历史阶段也发生了潜移默化的转变,其文字取法的多样、书写技巧的丰富、材料工具的更替都使得行、草书的精神风貌为之一振。从更深层次上来看,行、草书的审美视角,学术研究的思维方式更为宽广,相关的书法史与书法理论著述不断涌现,碑学亦使得行、草书的发展更为完善。

一、碑学兴起中的行、草书书写

(一)用笔与体势

有清一季,与金石学、考据学、文字学等领域密切相关的碑学兴起,致使对于金石、碑版的探索与运用备受世人关注,书法领域中不但学术理论性研究硕果累累,对碑铭、钟鼎文的摹写也为书坛注入了新鲜的血液,对篆、隶、真书的重新审视、阅读与发掘,亦为行、草书的实际书写提供了独特的元素。古人常云“结体因时相随,用笔千古不易”,大抵因为自古至今,书法创作中有两点最为书家所倚重,即结体与用笔。

“行亦出于真也,草亦出于真也,点、画、波、发,无两法也。……盖言行,草材料皆具真书中也,特行有行之体势,草有草之体势,不容不博涉而精习之耳”。

“方圆者,真草之体用,真欲方,草欲圆。方者参之以圆,圆者参之以方,方圆又不可显露,浑化自然,乃为佳耳”。

从宏观来说,行、草书由真书演化而来,它体势上具有行、草书二体所共同具备的元素,而真书体势贵在方整,行、草书体势贵在圆浑,又体现了二者在书法上的独特之处,这也是行、草书二体得以与真书在字体上齐肩并立的重要原因。从微观来说,行、草书亦是既对立又有联系的,对立体现在其分别汲取了其他书体的某些特点而独立存在,联系则是二者相似的用笔可以追溯到同一源头。行、草书的笔法若要圆劲浑古,离不开篆、隶的雄健苍茫,亦需要有真书的严整俊秀,转换顿挫之处须分明,忌如连绵游丝,体势要备隶书、真书的方整,又要取篆书的圆滑,方圆兼备,浑化自然,才不至于体势疏懈、点画不分。就如徐用锡所说,行、草书删减笔画与取圆的体势起讫于篆书,由此看来,行、草书可以省略笔画,却不能忽略笔法与体势,对篆、隶、真书需要博览群阅、精细研习,把握其中的方法与奥妙,笔致没有丝毫蒙混,才能创作出佳作。

(二)笔意与法度

细窥行、草书的灵活多变,从三个方面得以体现:其一是笔画有增减,其增减不仅仅在于笔画多少,也有关于笔画长短、肥瘦的差异,故同一字的同一笔均存在千差万别的可能;其二在于位置的变化,某一笔乃至几笔的位置移动可以改变整个字的空间布局,以给人不同的审美感受;其三在于字与字的位置关系,即章法,结体在字内,章法在字外,字体虽有差别,章法却是相通的。行、草书可省略笔画,可创作出灵活多变的字形,字形的变化又使得书作的空间布局更加多元,笔画的增减、字形的变化在一定程度上亦能体现出文字演变的脉络与其在不同时期的面貌。换言之,行、草书的书写可以反映其他书体的笔意与法度,而对其作用最明显的当属篆、隶、真书三体。

“移易位置,增减笔画,以草较真有之,以草较草亦有之。学草者移易易知,而增减每不尽解。盖变其短长肥瘦,皆是增减,非止多一笔少一笔之谓也”。“他书法多于意,草书意多于法。故不善言草者,意法相害;善言草者,意法相成。草之意法,与篆隶正书之意法,有对待,有傍通;若行,固草之属也”。

行、草书若需参透其他书体的笔意与法度,尤以“对待”“傍通”篆、隶、真书三体最为重要,即要学习篆、隶、真书的用笔、结体与章法。道光以后,学者包世臣也强调了书体一脉相承的发展观,从其书论中可见行、草书笔意法度与风格面貌宗法篆、隶之传统的观念。字的形体是与时变迁的,这是大势所趋,然而字体的风格面貌虽然有所改变,但是由于源于各书体的笔意与法度是一脉相承的,故字中透露出的精神气骨却是未曾改变的。就如清代书家朱和羹所说,需要将这些书体的间架结构、精神气魄灌注于笔墨之中,方可体现出法度。若是不能学习篆、隶、楷书的笔意与法度,就会缺少神气,而只在行、草上花费功夫,不学习其他的书体,就会根基不稳,使得书作精神游离,缺乏韵致,俗不可耐。

(三)书写工具与方式

清代碑学的传播也促进了书写工具及书写方式的革新,生宣纸与长锋羊毫的搭配使用成为一大特色,为表现碑派书法的风貌提供了理想的物质条件。明代之前,书画用纸经历了麻纸、皮纸、竹纸等发展阶段,至明代中期水墨写意画法的普及和发展,对于墨色浓淡、干湿变化的要求也越来越高,进而推动了生宣纸的生产与使用。到了明代晚期,如王铎、傅山等书家酣畅淋漓、奔放豪迈的书风,也借助生宣纸细腻柔软、均匀生涩、吸水性强的特点得以淋漓尽致的发挥。与此同时,明代以来帖派书家倾向于选择硬毫笔,它自身固有的弹性大、锋颖劲健的属性,使得行、草书的书写十分圆转流畅、得心应手。乾嘉之后,相比硬毫笔,长锋羊毫蓄墨多、出水慢、色泽均匀的优势为书家所认识,更适合配合生宣纸的使用进行创作,也逐渐推广开来。

邓石如 篆书六朝镜铭

清代学者如包世臣等碑派倡导者亦结合长锋羊毫笔的推广使用,总结了很多碑派书法理论中行、草书的书写技巧。宋元之前,行、草书书写字迹普遍较小,硬毫笔本身特有的弹性可保持笔锋的原貌,靠手腕调整角度即可,然碑学兴起后对大字要求增多,为适应篆、隶书写而使用的新的毛笔材质,也改变了行、草书书写的方式—“行草须悬腕,大草须悬臂,则笔势无限也。五指撮管顶,可大草书”。由于长锋羊毫少弹性、易倒折的缺陷,悬腕、悬肘、捻管等动作在行、草书书写中显得尤为重要,笔毫的改变也使原有的弹性与吸墨程度有所变化,致使行、草书的起收笔及转折处的处理更为贴近篆、隶书的书写状态。

行草书转换处须藏锋,书写笔笔有始有终、有起有应,然而藏锋最常用于篆、隶、真书的书写,“笔笔有起讫”也属此三者的行笔特点,不少书论却在行、草书书写中提及这两点,尊碑理念以及对篆、隶、真书的的推崇由此可见一斑。同时,碑派书家为矫正帖学书法所遗留下来的软媚浮靡的弊病,主张点画须要饱满、忌虚晃,做到万毫齐力、气韵连贯、墨色充足,给人以古朴庄重之感,故而长锋羊毫成为书家们的首选。墨水下坠时的重力弥补了羊毫柔软易倒、少弹性的不足,蓄墨充足使得书作可以一气呵成,气脉流转,行、草书由原来的跌宕跳跃转为平稳修长,线条质感亦更加饱满、坚实。碑派书家所追求的古朴、苍劲、厚重的审美意趣,逆锋、中实、铺毫的创作技巧,行、草书自身的张力、感染力、艺术表现力,都依赖于生宣纸与长锋羊毫等工具材料的改进和拓展而得以展现。

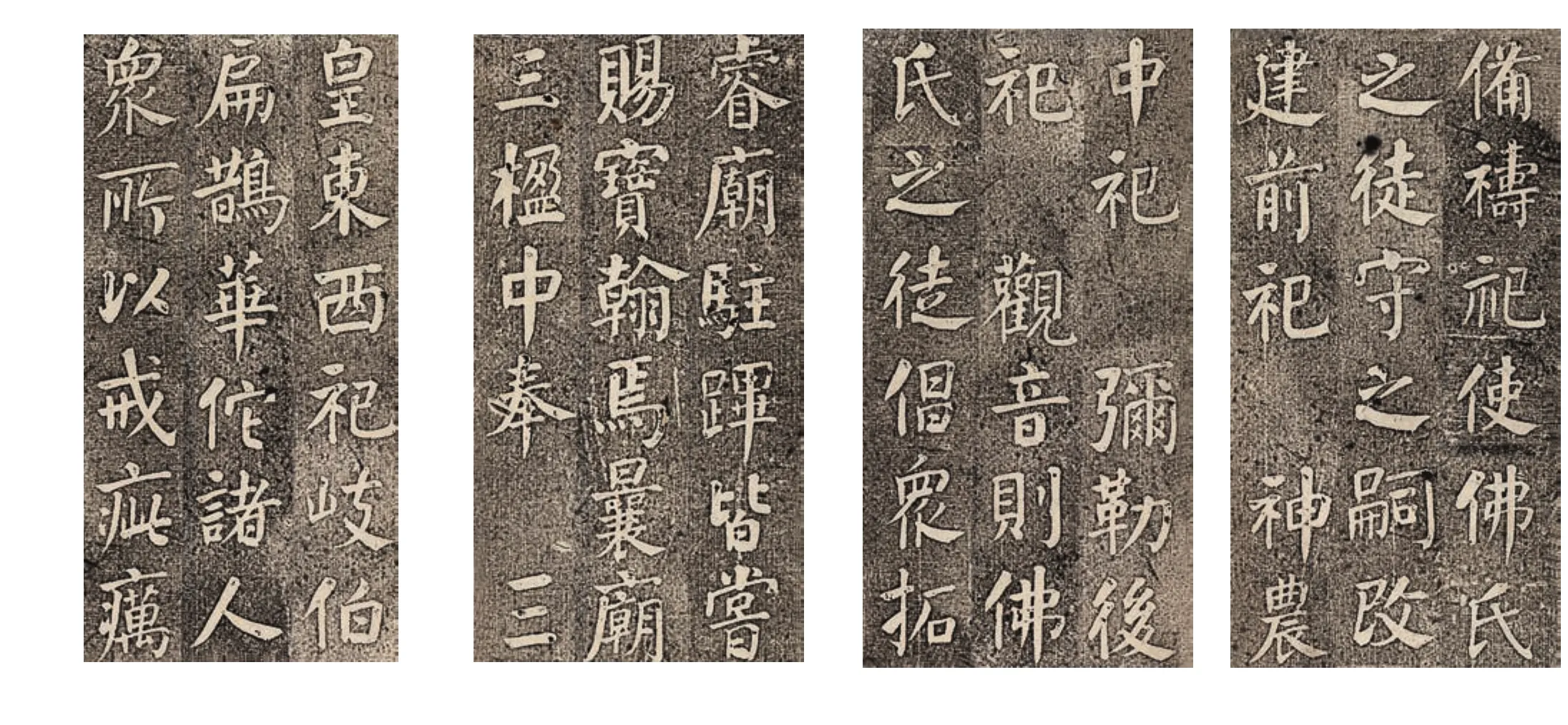

何绍基 重修药王庙碑 局部

二、碑学兴起中的思维意识

(一)辩证思维

除书法的实际书写技法这一方面,思维方式与理论指导也是影响书法领域发展方向的重要因素。中国书法自产生之初就受到古代哲学的浸染,早在汉代著名学者、书法家蔡邕的书论著述《九势》中,就曾揭示了书法与自然的关系及这种关系的哲学依据,即书法来源于自然,而自然万象由阴阳生成,那么书法中也就有了阴阳。时至千年后清代碑学兴起的这一阶段,书法论述中尤能显示出这类哲学中的辩证思维方式与对立统一的分析方法,并且不断在此基础上升华。

“书要兼备阴阳二气。大凡沉着屈郁,阴也;奇拔豪达,阳也”。“书凡两种:篆、分、正为一种,皆详而静者也;行、草为一种,皆简而动者也”。“作行草最贵虚实并见。笔不虚,则欠圆脱;笔不实,则欠沉着。专用虚笔,似近油滑;仅用实笔,又形滞笨。虚实并见,即虚实相生”。

阴阳本是人们在复杂的自然与社会生活中总结出的一对基本哲学范畴,二者是相互对立又相互依存的,运用于书法之中,则延展开来,变得更加丰富与细致。用笔的虚实、提按、迟速,点画的增减、曲直 ,字体的详略,章法的收放,墨色的浓淡、干枯等,这些共同促成书法面貌的要素都是由诸多相反或相对的属性构成的,若仅仅独立存在,不免意思浅薄,缺乏完整性。自阮元《南北书派论》出,书风则更从宗法统系上树立起来,形成风格迥异的派系,其后如像曾国藩、刘熙载这样的大家,也在其哲学辩证思维的基础上有所建树,使得书法审美意识走向自觉,而行、草书自身的风格特点得以凸显,与篆、隶、正书的对比更加鲜明。这种辩证思维与对立统一的分析方法,使得行、草书从其他书体汲取营养的途径更加明确,得以取长补短,在书坛中绽放出异样的光彩,亦促进了人们思维方式的革新,将行、草书独立起来,以独特的视角重新审视它们书写的意义与价值。

(二)书法教育

清代书法理论体系的建立,对书法教育的践行也起到了推动作用。一方面,家学传授是极传统的书法教育方式。何绍基就曾指出清代书家家族延续的现象:“内史书如率令,善奴秀比官奴,古来书家,多原庭诰”。何绍基自身书法源于颜真卿,主要就是因为其父何凌汉书法宗法欧阳询、颜真卿,他与三位兄弟自幼承训家学,俱以书名,世称“何氏四杰”,何绍基本人也在家学基础上有所突破,涵泳篆隶,出入北碑,成为一代大家。另一方面,书家的课徒授业在清代书法教育中占据一席之地。书家或是居家授业或是受聘于书院中任教,内容除却一般的学术研究也有修身立德之道,加之授课的老师多学问精深渊博,书法功底精湛,一时间才者辈出,如钱大昕主讲于苏州紫阳书院,王文治主讲于杭州崇文书院,姚鼐主讲于南京锺山书院,等等。而“扬州八怪”中的金农,其独特的书法风格,对金石碑铭的嗜爱,则是受到其博闻强识、工于书法的老师何焯的影响。

在书论著作中也有相当一部分是围绕书法教育展开论述的,如王澍《翰墨指南》、杨宾《大瓢偶笔》、梁同书《频罗庵论书》、刘熙载《艺概·书概》、朱履贞《书学捷要》、包世臣《艺舟双楫》等,或是个人的学书笔记,或是前人的技法论汇集,或是教习弟子的教材,著书、授课的老师均重视基本功的训练,故其中所谈大多对于书写者甚至是初学者具有重要的指导作用。碑派理论的建立使得篆、隶书大兴,行、草书书写亦受此风气影响,致使部分书家抛开帖学中对行、草书的审视及书写标准,显露出对金石意味的追求与实践,由此,行、草书的取法途径与创作手法在一定程度上发生了转变,对待行、草书的审美取向、书法创作的精神气息也得到了进一步升华。

总体来说,清代碑学地位的提升,帖学相对的式微,对后世的影响是深远持久的。它使得行草书借鉴字法的来源更为久远、渠道更为宽广,即不应只借鉴于其直接来源的楷书,由此溯源,尤应以篆书为四体之本,先探究造字之法,而后学习笔意与法度,用笔与体势,细化处连一点画都应细细品味琢磨。对于碑派书法的探索也在一定程度上为行、草书注入了新鲜的元素,线条质感愈发充实、有力度,执笔、悬腕、悬肘的方式为字体的点画形态及书作的章法选取愈发带来了更多的可能性,用笔更加灵活,用墨益发多变。对书写工具的要求推动了生产制造业的进步,生宣纸与长锋羊毫的配合使用,使此二者的生产规模进一步扩大,生产工艺更为娴熟,同时带动了大批手工业者的崛起,使生宣与长锋羊毫的价格持续走低,迅速遍及开来,这些材料亦反作用于行、草书,使得行、草书书写方式不断丰富。以推崇篆、隶、真书为主的技法论给予了书写者新的启迪,赋予了书写者新的创作空间与形式,行、草书的实际书写亦在一定程度上呈现了对金石意味的追求,呈现出有别于帖学中常见的软媚浮靡的面貌,愈发苍劲古拙,不乏骨力,却又继承了帖学的俊秀,使得书作的精神风貌呈现出多样化的特点。

同时,清代碑学兴起之于书法史的发展来说,在一定程度上拓宽了行草书乃至整个书法领域的审美境界,突破了“行草书就是帖学、篆隶楷书就是碑学”的思维定式,使得碑帖二学相互冲击,取长补短,人们对行、草书的鉴赏有了新的视角与高度,也使得后世学者对于清代书法史的研究更具价值与意义。书法理论亦得到了进一步发展与完善,有关书法教育的材料自此逐渐丰富起来,无论是对于初学者的学习还是对学者的研究,都具有积极意义,以行、草书为代表的各书体的艺术表现力、感染力、张力得以丰富充实,也为后世书坛流派林立奠定了基础。碑学与金石学、考据学、文字学甚至哲学的交融也具有重要的意义,它使得碑学理论思想不断开拓,影响了众多学者的思维方式与学术研究,使他们有所建树,而这些成果运用于创作中,致使有清一代的行草书乃至整个书坛都熠熠生辉。当然,在看待清代碑学兴起这段书法史的过程中,我们仍应不断搜集整理资料,以总结出更合理的认识。

注释: