王献之的艺术气质

2019-01-25于钟华

我在一篇文章里,将锺繇、王羲之和王献之称之为“古典三家”。锺繇的成就主要集中在真书,王羲之则是行书和草书,王献之又向前推进了一步,开创出行草书。当然,这三家并不是完全隔开的,而是某种意义上三位一体的。

就三人的时间先后而言,可以说王献之的创新难度最大,有两位那样的巨匠前辈,非有超绝的才智,想往前走一点的压力可想而知。“沧海横流,方显英雄本色”,王献之真是这样的大英雄,而其书,用唐人张怀瓘的话说,就是“子敬才高识远,行草之外,更开一门。夫行书,非草非真,离方遁圆,在乎季孟之间。兼真者,谓之真行;带草者,谓之行草。子敬之法,非草非行,流便于草,开张于行,草又处其中间。无藉因循,宁拘制则;挺然秀出,务于简易;情驰神纵,超逸优游;临事制宜,从意适便。有若风行雨散,润色开花,笔法体势之中,最为风流者也”。意思是说,王献之其人是才高识远,其书乃是最为风流者。在我看来,一句话,王献之是一位极具艺术气质的书法家。

我们在日常生活中也常常会说某某人具有艺术气质,某某人很有艺术范儿,此人可能就是留着长发(当然是指男性),穿点常人不敢穿出去的衣服而已。但到底什么样才是真正的艺术气质呢?今天,我们通过王献之这一艺术范儿来加以总结,或许会有发现。

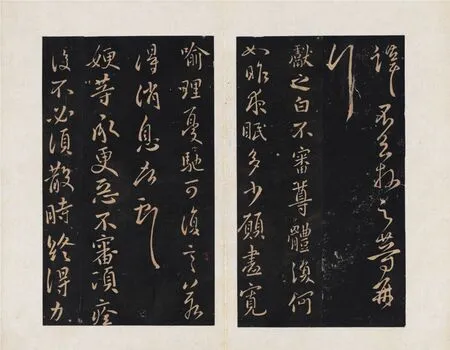

晋 王献之 鹅群帖 局部

晋 王献之 肾气丸帖 台北“故宫博物院”藏

第一,真有才华。

俗语谓:“是真名士自风流。”其实是有真才华方能真风流。张怀瓘称王献之的书法是“最为风流者也”,展卷一览,相信人人都会认同张氏的判断。王献之的风流来源于他的超绝的才华。什么是才华呢?我个人认为首先是语言的才华。语言的才华不是表现在话唠,而是话少,但少而精,几个字就能直指事物之要害,能发事物之内蕴。王献之和他的父亲一样也是属于寡言之人。据《世说新语》载:“王献之曾与其兄徽之、操之前往拜访谢安,二兄多言俗事,献之仅寒温数语而已,深得谢安的赏识,称‘小者佳’。人问其故,谢安说:‘吉人之辞寡,以其少言,故知之。’”《世说新语·言语》记载王献之美文,曰:“从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇。”可谓寥寥数字,已尽人行山阴道中之实况,美不胜收。

才华还展现在对于一个事物准确预判的能力。回顾书法史,会发现魏晋时期乃是中国书法发展的最为关键的时期。这一时期既是文字变革的终结点,同时又是中国书法的本源汇成期。书法的本源指的是书法的发展经过秦、汉数百年的集聚、渗透后开始形成一个泉眼,即将喷薄而出,但需要“人”这一通道的介入。所以,这就需要有才高识远者意识到这一大变局:蜕变古法,羽化而出新法。这时,王献之的眼光就显现出来了。《法书要录》记载:“子敬年十五六时,常白逸少云:‘古之章草,未能宏逸,颇异诸体,今穷伪略之理,极草踪之致,不若稿行之间,于往法固殊,大人宜改体。’”王羲之当时的反应是“笑而不语”。我们有理由断定王羲之是默许这个小儿子所做的这一历史性判断,而且还有几分得意,因为可以确定的是王羲之本人也已经意识到了这一点,也可能正在做着这方面的尝试。试想,王献之当时只是一个十五六岁的孩子,能够做出这一惊人的判断,并且对自己的父亲进行建言,这需要什么样的才华啊!

魏晋时期是中国书法研究者永远研究不透的一段历史,我将之称为中国书法的古典期,锺繇、王羲之、王献之三位一体,节节推进,最终完成了中国书法得以成为中国书法的重大历史任务。历史就是这样,总有先知先觉者敏感地看到历史的车轮的痕迹,作出预判,并参与其中,最终完成任务。如果说锺繇将书法(文字)从隶书、章草这一朴实的古法中带向真书,但那层隶书的硬壳依然紧紧地裹着锺繇的书法,王羲之还是看到了这一未完成的任务,轻轻将这一粒“稻谷”外的谷壳磨碾而去,晶莹剔透的大米放出光芒来。王献之,则是看得更远、更高,在建议父亲进一步将书法(汉字)从真书推进到行书,从章草推进到今草后,自己又披挂上阵,在真行草之外别开一天地—行草。细细想来,不得不为王献之的才华点赞。

第二,有强烈的表现欲。

王献之有强烈的表现欲,这是稍微涉猎书法者都很清楚的,也是大家津津乐道之事。但凡有才华者都有很强的表现欲,但表现欲往往建立在自信的基础上,而自信又是建立在强劲的实力基础之上。

孙过庭《书谱》中记有一段关于王献之的逸事:“羲之往都,临行题壁。子敬密拭除之,辄书易其处,私为不恶。羲之还见,乃叹曰:‘吾去时真大醉也。’敬乃内惭。”说是有一天,王羲之要到都城建康(今南京)去,临行之前在墙壁上题了几行字。而他的小儿子王献之看父亲走远了,于是就将父亲的字迹涂去,自己模仿一遍在墙壁上,自我感觉还是不输于父亲的。等到王羲之返回家里,看到墙壁上献之所仿字迹,长叹了一声说:“我去的时候真是喝醉了!(不然怎么会写的如此之差呢?)”献之听到后,心里感觉到很惭愧,知道自己与父亲还相差很远。王羲之在当时已经是名闻天下的大书家,所以王献之总是将父亲作为自己潜在的效法对象,同时也是竞争的对手。他强烈的表现欲望从这则故事中可以看得出来,他既希望写得和父亲一样好,心里还有点不服气,加之可能父亲也很少表扬他,所以才有这样的举动,也希望能够获得父亲的夸奖。我们可以假想,如果王羲之回来没有看出是儿子的假冒之迹,王献之定会告诉父亲这乃是他的仿作,这样表明自己的书法水平已经和父亲相当了。

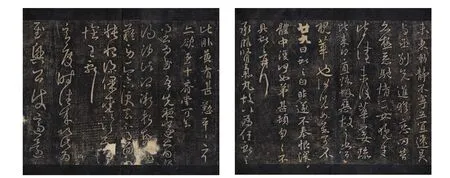

晋 王献之 保母帖 美国佛利尔美术馆藏

王献之也一直认为自己的书法是超过自己的父亲王羲之的。同样是孙过庭《书谱》中记载:“安尝问敬:‘卿书何如右军?’答云:‘故当胜。’安云:‘物论殊不尔。’子敬又答:‘时人那得知!’”谢安曾经问王献之:“你的书法和你父亲相比怎么样?”王献之自信满满地回答:“当然是我超过我父亲了。”谢安说:“可是社会上并不这样认为啊!”王献之又回答说:“一般人哪里懂得?”这真是自信得不得了。

王献之不仅仅和王羲之比高低,凡是当时有书名的,可能都是他潜在的竞争对手。历史记载说谢安在当时是以善写尺牍书而闻名,而且对于王献之的书法颇不以为然,这一下子就点起了王献之的不满和表现欲。“子敬尝作佳书与之,谓必存录,安辄题后答之,甚以为恨。”王献之于是写了一封书信给谢安,估计也是反复练习,抄了好几遍的,觉得非常满意了方才寄出,并且夸了口,说谢安肯定会保留下来的。结果,谢安老先生直接就在王献之书信的后面写了回信,这可是奇耻大辱,不但不存留,竟然还在书信后面直接写回信,是可忍孰不可忍!可惜,我们今天看不到王献之收信后反应的记载。

晋 王献之 洛神赋 台北“故宫博物院”藏

第三,有真性情。

真性情首先是重感情。王献之的婚姻有过波折。王献之第一次结婚娶的是他舅舅郗昙的女儿郗道茂,婚后两人感情很好。遗憾的是,王献之竟然被简文帝的第三女新安公主看中了,于是被迫与郗道茂离婚,与新安公主司马道福结婚了。正是为此,献之常常觉得对不住郗氏,直到临终前,家人按照道教消灾除厄之法为他上章,让他说出自己心中认为自己平生最大的过错,献之说:“不觉有余事,惟忆与郗家离婚。”不久就病卒了。可见王献之的重感情。

王献之乃是性情中人,兴之所至,不拘于形式。南朝虞龢《论书表》对此多有记载。比如“有一好事少年,故作精白纱裓衣,着诣子敬;子敬便取书之,正、草诸体悉备,两袖及褾略周。年少觉王左右有凌夺之色,掣裓而走。左右果逐之,及门外,斗争分裂,少年才得一袖耳。”见人着白色衣服,便在衣服上面直接书写,献之可谓性情之人。再比如“子敬为吴兴,羊欣父不疑为乌程令。欣年十五六,书已有意,为子敬所知。子敬往县,入欣斋,欣衣白新绢裙昼眠,子敬因书其裙幅及带。欣觉,欢乐,遂宝之。”羊欣乃是王献之的外甥,书学王献之,也是王献之的忠实粉丝。献之听说这个外甥字写得已经有模有样,便欣然前往,于是发现羊欣所着白衣,便又书兴大发,挥洒一通。想想,今日还真是少了如王献之这般风雅之人,当然,也是因为没有愿意以自己衣服让他人书写之人了,风雅、性情都是要有对象的。

第四,真能下功夫。

我们有时会过多地强调一个艺术家的天赋、气质等,而忽略艺术家在艺术上所花费的时间、精力和汗水,一个真正具有艺术气质的人,总会体现在人后的下大功夫,王献之也是如此。历史关于这方面直接的记载不多,但可以通过一些事情看出这一点。

记得幼时常听家长、老师讲的一个励志的故事,就是关于王献之的。说是有一天,年幼的王献之问母亲郗氏:“我只要写上三年就能赶上父亲的书法水平了吧?”妈妈摇摇头。“五年总行了吧?”妈妈又摇摇头。献之急了,冲着妈妈说:“那您说究竟要多长时间?”“你要记住,写完院里这十八缸水,你的字才会有筋有骨,有血有肉,才会站得直,立得稳。”献之一回头,原来父亲站在了他的背后。王献之心中不服,啥都没说,一咬牙又练了五年,把一大堆写好的字给父亲看,希望听到几句表扬的话。谁知,王羲之一张张掀过,一个劲地摇头。掀到一个“大”字,父亲表现出了较满意的表情,随手在“大”字下加了一个点,然后把字稿全部退还给献之。小献之心中仍然不服,又将全部习字抱给母亲看,并说:“我又练了五年,并且是完全按照父亲的字样练的。您仔细看看,我和父亲的字还有什么不同?”母亲果然认真地看了,最后指着王羲之在“大”字下加的那个点说:“吾儿磨尽三缸水,惟有一点似羲之。”当然,这个故事是真是假无从考证,既然把这个故事安到了王献之的头上,表明王献之应该是在书法上下过很大功夫的。

如果说上面这个故事不一定完全靠谱的话,那么下面的这个例子则是确有记载的。传唐人褚遂良有临王献之《飞鸟帖》,帖中有云:“臣年二十四,隐林下有飞鸟,左手持纸,右手持笔,惠臣五百七十九字,臣未经一周,形势仿佛。”读到这样的文字,我们通常会报之一笑,以为这是古人的无稽之谈。这样的例子还有不少,如史载蔡邕受笔法于神人,王羲之随白云先生得笔法等。站在今天进化论加无神论的语境中,自然会认为古人装神弄鬼,故弄玄虚,神话书法。事实上,古人并非如我们今天所认为的那样,一方面是他们所记述的可能恰恰是真实的事情,只是由于我们未能遇到,尤其是我们未能深入到那个地步而已;另一方面则是古人心里早已是心知肚明,并未将“神人”“飞鸟”以神话看待。

《管子》曰:“思之思之,又重思之。思之而不通,鬼神将通之;非鬼神之功也,精诚之极也。”由此可知,古人看得很清楚,心里也很明白。我这里想说的是,从中可以看出王献之对于书法是殚精竭虑,是相当用心思的,是下过大功夫的,没有“思之思之,又重思之”,何来的“飞鸟衔帖”。

第五,蔑视权贵。

真正有着艺术气质的,或者说真正的艺术家、有艺术范儿的,往往是要获得精神上的自由,这自然会不为人所役使,于是就会表现出不与权贵相合作。

《世说新语·方正第五》记载:“太极殿始成,王子敬时为谢公长史,谢送版,使王题之。王有不平色,语信云:‘可掷箸门外。’谢后见王曰:‘题之上殿何若?昔魏朝韦诞诸人,亦自为也。’王曰:‘魏阼所以不长。’谢以为名言。”此事说的是公元378年,皇城修建的太极殿刚刚竣工,有人提议,让王献之为大殿题榜。这时的王献之在谢安公府任长史,于是谢安就转告王献之这件事,被王献之断然回绝。对于一般人来讲,会认为能够为如此重要的建筑物题匾额,是何等荣耀的事,所谓“以为万代宝”。但在真正的艺术家—王献之看来,书法乃是艺术家向世人展示风流的雅事,而上榜题匾额,乃是为人所役使,岂不混同于工匠?王献之还很不客气,拿韦诞悬高题匾之事,讽刺“魏阼之不长”,隐晦地说明自己题写匾额有损德政,弄得谢安无言以对。

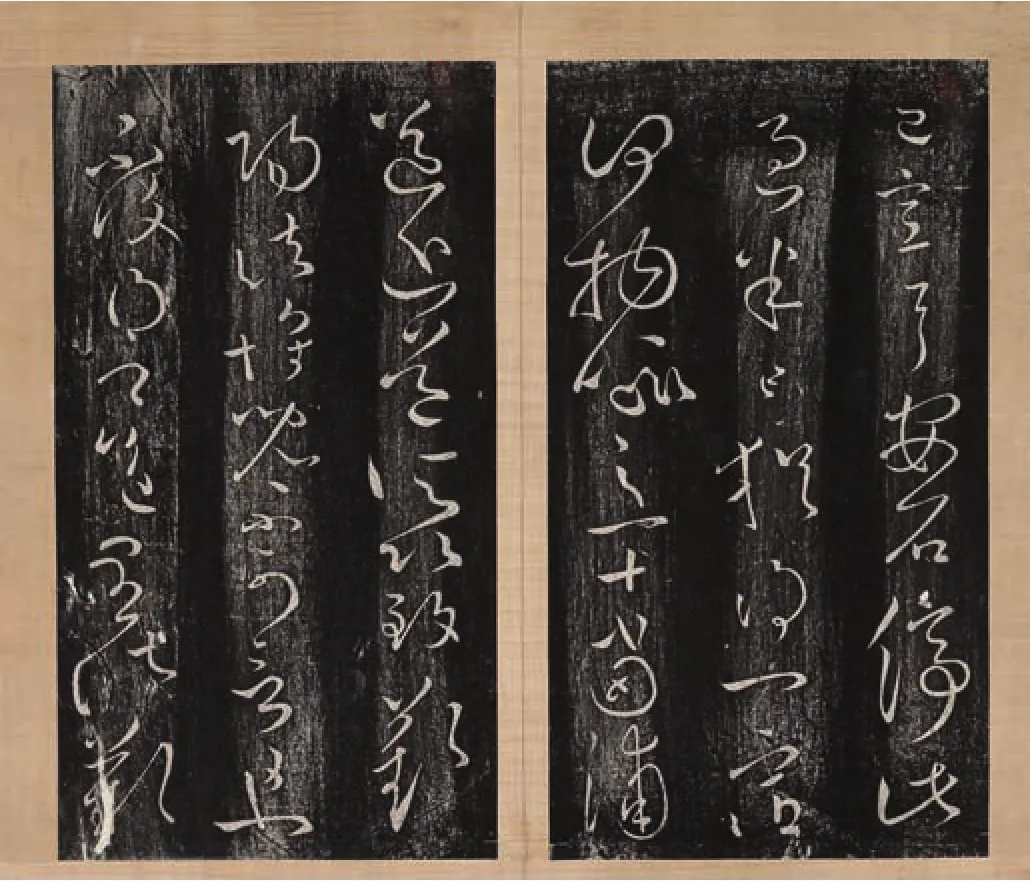

晋 王献之 临江帖

文中所举韦诞题匾之事,见于《世说新语·巧艺第二十一》,文章是这样的:“韦仲将能书。魏明帝起殿,欲安榜,使仲将登梯题之。既下,头鬓皓然。因敕儿孙勿复学书。”对于这个题匾之事,韦诞也是深以为耻,所以才告诫自己儿孙不要学习书法,以免为人所役使。

所以,张怀瓘评论王献之说他虽然喜欢主动为人作书,但是“人有求书,罕能得者,虽权贵所逼,了不介怀”。

这也成为中国历代书法家的一个传统。

正是王献之的这种不畏权贵、真性情等一系列的高贵品质所综合而成的艺术气质,才有王献之的风流倜傥的行草书的出现,张怀瓘更是根据他的书法,推测他的书写乃是“偶尔兴会,则触遇造笔,皆发于衷,不从于外”。一副典型的艺术家派头。非其人,焉得有此书,信焉!