沉默的阿南塔

2019-01-22何承波朱轩

何承波 朱轩

公交把摩天大厦抛在后面,穿行在城乡结合部的破败景致中。车窗外,连绵而苍翠的群山渐次浮现。

林文点开听歌软件,让自己沉浸在五条人乐队在《烂尾楼》中唱颂的都市传奇里:多年前,广州一处烂尾楼楼主跳楼。有人说他没死,有人说他成了乞丐,回到了他的楼。多年后,迷宫一样的烂尾楼来了一位寻子的老父亲,他发现里面住满了乞丐和疯子,他们自称酋长和匈奴王。

五条人这首歌所描绘的荒诞景象引起了林文的兴趣,他开始关注广州的烂尾楼。几天前,他在城探圈的好友那里听说了一片非同寻常的烂尾楼群:澳洲山庄。在好友的描述里,澳洲山庄是一座遗落之城,也是一座鬼城。

此刻,林文和我正赶去探访。他尚不确定这座烂尾的山庄符不符合他的兴趣——林文是一个废墟探索爱好者。

有史可查的“废墟探索”起源于法国18世纪,一位名叫菲力拜·阿斯贝的法国人,点着蜡烛,完成了探寻巴黎地下墓穴的壮举。上世纪80年代,废墟探索开始成为一股风潮,变成了城市探索的一个子类别,像林文这样的废墟猎人们越来越活跃。

林文对废墟的着迷发生在大学期间,帮朋友的剧组踩点看景的时候。那是一个废弃公园,有坍塌的名人故居,也有住了乞丐的危楼,还有溶洞构造的诡秘空间。自此之后,他开始关注起废墟探索。

今年25岁,刚成为一名影视策划的他,正职是写文案和剧本,业余时间拍摄过两部具有强烈个人风格的短片。来广州不到两年,他就踏遍了这座城市的每一个角落。最让他情有独钟的,是那些隐匿的老城区、旧厂房、拆迁楼、废墟游乐场……

最开始,林文往往被景观的外在形式所吸引。最令他震撼的,莫过于一些荒芜的乐园,如广州的世界大观、航天奇观,在他的眼中,它们不亚于银翼杀手式的异托邦世界。

然而,法国废墟摄影师托马斯·乔瑞恩的作品转变了他的想法。乔瑞恩长期专注工业废墟和城市废墟,在他最著名的作品《Silencio》中,富有冲击力的构图,总与一种反思和批判的视角相辅相成。静默的画面,仿佛可以听见废墟自身的低吟。

就像五条人歌里所讲述那个世界,林文开始关注废墟的主体性构成,在破坏、坍塌和遗弃中,它们自有一个非主流的构成。不同于都市的明亮和秩序,荒废带来另一种美学上的冲击。

林文把注意力转向了广州著名的城中村——冼村,他多次探访去过这里,甚至还谋划着在这里拍摄下一部短片。破败、阴郁、嘈杂,城中村在广州并不少见,但地处CBD,被高档商户和摩天大楼所包围的冼村,绝对是罕见的景观。

这是个拆迁已进行到一半的村子,许多建筑已经成了废墟,或只剩下一半。村中的潭池塘,映照着近处的建筑废料、坍圮的楼房、远处的摩天大楼,形成了一种多重折叠的都市奇观。

部分无处可去的村民,依旧在这里继续生活。而扛着相机的废墟爱好者也纷来沓至,将它看作一个艺术现场。两年前,著名导演娄烨还在冼村拍摄了他的新片《风中有朵雨做的云》,这些荒败的废墟和周边的繁华,共同构成了娄烨导演的主题:30年来,南中国的社会变迁。

至于烂尾楼,在林文的词典里,并不属于严格意义上的废墟。因为在他看来,废墟是死亡的建筑,有的自然死亡,比如遭到了遗弃,有的是非自然死亡,比如遭受战争、灾害,或者被拆除。而烂尾楼不过是暂停了生长,少则停滞一两年,最多也就二十年。毕竟,昂贵的土地资源不允许它们永久性搁浅。

不管怎样,烂尾近30年的澳洲山庄,依然让林文颇为向往。从广州市中心坐车到天河客运站,再搭了一个半小时公交车到达澳洲山庄站时,他兴奋地冲下了车门。

遺落的半山豪宅

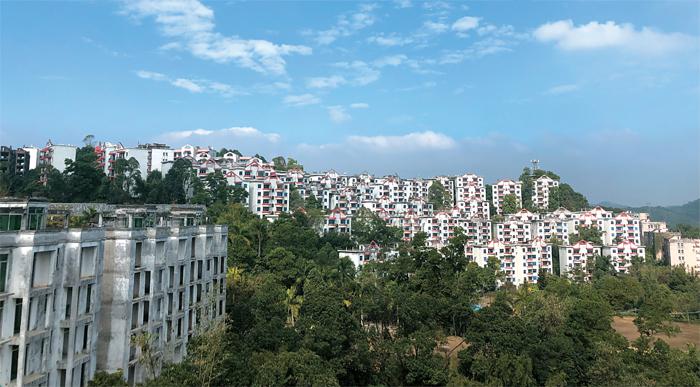

2018年的12月,广州难得的好天气,万里晴空,处于半山坡上的澳洲山庄一片红砖白墙,在阳光下格外亮眼。这片奠基于1992年的半山豪宅区,一共292栋,占地千亩,整整盘踞了一座山。据公开资料显示,这里可以住下接近4000户人家。

毗邻碧绿的水库,相连着郁郁葱葱的森林公园,它似乎正如其名,勾勒着一种充满异国风情的生活方式,但烂尾近30年,当年开发商的雄心壮志已经悄然溃败,留下一座隔离于繁华的鬼城。

近人高的荒草,疯长的树木,吞噬着一栋栋高耸的建筑。风雨侵蚀下,墙体斑驳败落。明晃晃的阳光,越发反衬出周围气氛的森然和死寂。

眼下最棘手的问题,是如何躲过保安的追查。跟都市里大多数废弃场所一样,澳洲山庄也被严加看管着。第一道关卡是保安亭,两个保安正在抽烟闲聊,一旁围坐着四五个玩扑克的中年男人。不远处是第二道关卡:安装了监控摄像头的山庄正门。

经验丰富的林文小声说:“别看他们”,然后就带着我大摇大摆地走了进去,旁若无人。

我们沿着曲折的山路往上走。冬日里没有鸟兽虫鸣,万籁俱寂,只是隐约听到一两声狗叫。

爬到半山,终于走到了第一排房屋跟前,大门无一例外是紧闭着的,幽蓝的玻璃窗透着屋内的黝黑和空洞,被包围在枝繁叶茂的草木间,让人不禁有些背脊发凉。

我们从阳台翻进了一座建筑的内部。这里看不见任何居住的痕迹,水泥地凹凸不平,积满了尘土。由于常年漏雨,墙壁爬满黑斑。有的房间成了白蚁的天堂,木门和水泥墙壁已经被蛀烂。

从今天的标准来看也算大户型豪宅的建筑,并没有等来它们的主人。只有茂密的蔓藤、树木和青苔乘虚而入。高层的阳台和天台,也长出了齐人高的草和树,枝叶漫开,耀武扬威地宣告它们对建筑的占领。

一些建筑外部已经修缮完毕,但另一些建筑还只是毛坯房和框架,矗立在草丛和树木中,面目狰狞恐怖,如同水泥怪兽。

这些建筑群规划出了若干个区域,根据地势盘踞在山体的不同侧面。建筑群中心,有一个意大利风格的广场,还有一条“商业大道”,同样是一派荒败,长满杂草。

少量简单装修过的房间,依稀有上世纪末生活痕迹的残留:电话机、老式沙发、发黄的招贴画,堆放了10多年的啤酒瓶……林文对这些尤为兴奋和着迷,他乐于探索废墟背后的历史,观察生活的起落和兴衰。

其实,澳洲山庄不全是一座空无一人的鬼城。当我们穿过废墟爬到山顶时,发现自己来到了一个可以俯瞰四周的别墅区。这里的院子种着菜、养着家禽,疯长的草木被清理过,但却不见有人在家,只有挥之不去的鸡屎味和老鼠尸体的恶臭。这派野生田园风光,与欧式建筑风格形成了鲜明对比。

转了一圈,我们在一排公寓楼前见到了山庄的第一个人:一位皮肤黝黑的工人,面无表情地开着挖掘机,清理道路上及人高的野草。林文扯着嗓子问:“这里有人住吗?”他停下手里的作业,摇头。再问时,他已经开动了机器摇臂,对我们视而不见。显然,他对这里一无所知。

一个小时后,我们终于遇见了第二个人,一位提了一桶花生油,气喘吁吁走上山的驼背大爷。大爷热情地问:“你们来做什么?调研吗?” 我们报之,只是路过,来参观一下。大爷大笑起来:“你们年轻人,真懂得浪漫!”

多次追问下,他讲起了据他所知的山庄历史。

资本大船的永久性搁浅

20多年前,澳洲山庄发售的时候,2000多户人家差点把这里抢购一空。美好生活还没开始,噩耗却突然传来:开发商的资金链断了,有人说是财务总监卷走了上亿元。更多问题也随之而来:开发商涉嫌无证售楼、未按规划施工、一些购房手续没有经过房管部门鉴证,山庄面临停水断电……

计划经济时期的职工房、民国时期小洋楼、清朝的建筑或是小院子,都像拼图那样拼在了一起。

2000 年开始,澳洲山庄陷入全盘烂尾的困境,只有为数不多的业主拿到了房产证。不仅如此,这些买房者还被银行告上了法庭。原来,开发商原先跟他们协商,将分期付款合同改成向银行抵押的按揭合同,利息则由开发商支付。但是,银行最终不承认这个协议,要求法院判处买房者赔偿利息。从此,澳洲山庄沉寂了20多年,纠纷却从未停息。

3年前,开发商广州澳美突然在山庄大门口拉出横幅,架起了充气拱门,上面写着,“澳洲山庄,雄风重启”,山庄重建的消息轰动一时。但最终,这个计划不了了之,一切重新归于沉寂。

如今,澳洲山庄已经无法抵抗岁月和大自然对它的侵蝕,成了一座暗中疯狂生长的巨型废墟。当年买房的人,现在也垂垂老矣,不少人直到去世也没能住进山庄。另一些人把房子简单装修一下,搬进来之后,过上了与世隔离的生活。

这里生活条件非常艰难,不是停水就是停电,周围更是一片荒芜,别说叫外卖和打车,就算要找个小餐馆或小超市,都得长途跋涉。许多人不得不下山回了城。最终只留下十来个老人。其中一个东北人,早年想在南方买栋豪宅养老,没想到这栋烂尾楼成了他的归宿,挑水种菜的日子,一过就是二三十年。

我们问大爷是不是也买了房,刚才还热情洋溢的大爷顿时低下声音:“那倒是没有”。林文继续追问:“您住的是亲戚的房子?”他摇摇头,健步如飞地走开了,消失在阳光下。

我们怔怔地站在原地,想起了五条人那首歌的结尾:酋长、匈奴王还有乞丐,疯子,他们一并消失了,消失在传说里。林文说:“在广州,每一栋烂尾楼都可以拍成电影。”

事实上,根据2010年广州市房管局的公开数据,那一年登记在册的烂尾地有141宗,烂尾楼盘有57宗,这还不算之前已经处理的。在地产开发的蛮荒时代,由于缺少法律和行政监管,屡屡出现的资金链断裂和债务问题,是烂尾的主因。尤其是1997年金融风暴后,大量烂尾楼诞生,有的还地处广州金融重地。

而到了2017年,根据广州《羊城晚报》统计,九成烂尾楼已经盘活。五条人唱的那栋烂尾楼,后来也焕然一新,成了一座富丽堂皇的酒店——达镖国际酒店。被复活的废墟,成了高耸入云的大楼,融入了我们日常所见的社会景观。

唯独澳洲山庄,如同遗忘在世外一样,成为资本大船的永久性搁浅遗留下来的壮丽景观。

沉默的阿南塔

与林文一样,网友ACARDIUS也是一名试图透过废墟去理解这座城市的都市猎人。他今年23岁,是土生土长的广州人,从小生活在海珠区。2005年,海珠有过一场宾馆大火。“大火前一天晚上,我还在那座楼底买过蔗汁,而第二天,这栋大楼就成了一堆钢铁结构。”

那是他第一次被废墟所震撼:曾经无比熟悉的一栋大楼,一夜之间就全都没有了,只剩下剥落外露的建筑结构,密密麻麻的管道像血管一样蜿蜒曲折。

如今,ACARDIUS成了一名自由摄影师,他陆续往豆瓣相册上传了900多张图片,有五光十色的高楼,川流不息的车流,但更多是那些无人问津的废墟:工厂、商厦、学校、水塔、创意园……他也因此结识了不少玩城市探险的朋友。

对他而言,废墟并不是现代景观绝对对立面,而是必然存在的基本结构,是与城市发展相伴相生的元素,是这座城市柔软和脆弱的“阴”面。

“外面看起来,广州可能是一个很现代化的城市,但是往小巷子里面走,你就会发现很多年代不同的事物,而且里面依然有人居住。计划经济时期的职工房、民国时期小洋楼、清朝的建筑或是小院子,都像拼图那样拼在了一起。”

发展带来的不仅仅是大楼的拔地而起,也有热闹繁华的小商品街的败落。过去的旺铺商厦变为空壳,集体宿舍变成充斥着涂鸦的废墟……这些景观犹如藤蔓,附着在光亮大厦的背面,走进去,就可以察觉城市更为复杂的一面。

去年他曾探访过海珠区一个废弃港资酒店。从酒店楼上刚好可以俯瞰十字路口:傍晚时行人在斑马线上行走,倒影在灯光下拉得特别长,黑色与黄色交叠,就像剪影和皮影戏;然后车辆一点一点地开灯、路灯霎那间全部亮起来;再然后,天慢慢暗下去,忙碌的下班人群,开始转换成了出来散步的一家人。

ACARDIUS喜欢猜测这些人的生活状态,日常重复的生活轨迹,再想象这样的城市景观是怎么运转起来的。他将自己所记录的画面解释为“潜在的推动社会集约发展的一个动力。”这个动力背后,自然而然地隐藏着人们所看不到的历史——今天的繁华和秩序就是建立在往日的淘汰或荒废上。

在他看来,废墟并不意味着完全的死去和价值的丢失。“任何时代都有废墟,它们无法避免,但是我觉得即使不能再产生经济上的价值,而是任植物在当中生长,重新成为自然生态的一部分,也是其价值所在。”

城市犹如一个巨大的杂糅体,包裹着各种老去但对当下人来说却充满未知的事物,跟随ACARDIUS行走这些杂糅体之中,我突然从另一种角度,理解到“是什么塑造了我们的现在”、“是什么推动我们走向未来”。

对于ACARDIUS来说,废墟揭露的是“过去对未来所编织的神话”。在直面与记录这些废墟的同时,也是记录时代发展所遗留的另一面,记录从过去走向现在的路途中,被遗落的被埋没的一面,重现它们的故事,倾听它们的寂寥或嘲弄,也是反思和反抗的一种途径。

林文也秉持这样的观点,“捕捉其中的废墟之中的疏离和诗意,可以唤醒我们对政治、历史和时间乃至死亡的思考。”相对于主流都市秩序而言,废墟可能代表了一种阻滞、一种失序。但探索多了,林文总能看到废墟与都市的无言对抗,这才是秩序的全部。

ACARDIUS的相册名也暗示着类似的理解方式。他把所有拍摄的巨大废墟放置在一个叫“沉默的阿南塔”的相册中。

阿南塔是印度秩序之神毗湿奴(Visnu)的坐骑。象征意义上,阿南塔也是社会秩序沉默的承载物。