清代至民国高平碑刻中民间信仰组织研究

——以关帝会为中心的考察

2019-01-21闫爱萍

闫爱萍,杨 波

(1.山西大学 历史文化学院,山西 太原 030006;2.河北大学 宋史研究中心,河北 保定 071002)

中国传统社会的宗教组织历来是学术界研究的重点问题。国外学者Steven Sangren较早关注这一问题[注]P. Steven Sangren, “Traditional Chinese Corporations: Beyond Kinship”, The Journal of Asian Studies, XLIII/3 (1984), p. 408.,之后的诸多成果则主要集中在晚清和民国时期。日本学者在二战之前对于中国华北地区的农村做了大量田野调查,代表性行动主要是满铁调查,其中涉及了很多地方宗教组织的情况收集。日本学者Tanigawa Michio(谷川道雄)是最早关注中国传统社会“地方组织”的学者,杜赞奇将这种共同体称作“文化网络”[注]Prasenjit Duara, Culture, Power, and the State: Rural North China, 1900-1942,Stanford: Stanford UP, 1988, passim, esp. pp. 209-214.,认为这种组织和地方社会、经济和政治具有广泛联系。此后,西方学者从更新颖的角度,带着明确的问题意识研究中国传统社会的地方组织。在二战之前影响较大的就是社会人类学家Maurice Freedman和其他学者在香港地区进行了大量田野调查工作。Helen Siu在广州潮连调查,运用历史和人类学的视野,集中考察这个地方社会的建构,认为亲属组织和信仰组织都是重要的因素,虽然她已经提到了“文化组织”在塑造地方权力网络中的重要性,但显然她的研究没有像杜赞奇的研究那样受到的关注多[注]Helen F. Siu, Agents and Victims in South China: Accomplices in Rural Revolution, New Haven: Yale University Press, 1989, pp. 10-11.。通过台湾地区宗教组织的考察,Kristofer Schipper提出宗教组织在台湾地区的重要性。[注]K. Schipper, “Neighborhood Cult Associations in Traditional Tainan”, in: G. William Skinner (ed.), The City in Late Imperial China, Stanford, 1977, pp. 651-676.相较之下,国内学者也做了这方面的研究工作,如李景汉和顾颉刚对于妙峰山香会组织的调查。[注]李景汉:《妙峰山:“朝顶进香”的调查》,《社会学杂志》2卷5、6号合刊,1925年;顾颉刚主编:《妙峰山》(影印本),上海:上海文艺出版社,1988年。对于宗教组织是否具有独立性,杨庆堃认为中国民间信仰属于“弥散性宗教”,其特质就是其教义、仪式与组织与其他世俗的社会生活与制度混为一体。[注]杨庆堃:《中国社会中的宗教:宗教的现代社会功能与其历史因素之研究》,范丽珠等译,上海:上海人民出版社,2007年,第10页。因此杨氏似乎认为中国传统社会缺乏完全独立的民间信仰组织。乌丙安也认为中国民间信仰没有像宗教教会、教团那样固定的组织机构。[注]乌丙安:《中国民间信仰》,上海:上海人民出版社,1995年,第2页。近年来,有的学者在地方调查中也发现了香社、香会等民间信仰组织,并以此来反驳杨氏的说法。[注]叶涛:《泰山香社研究》,上海:上海古籍出版社,2010年;叶涛、周少明主编:《民间信仰与区域社会》,桂林:广西师范大学出版社,2010年;岳永逸:《中国节日志·妙峰山庙会》,北京:光明日报出版社,2014年;张青仁:《结社的断裂与重建:当代北京香会的多元生态》,《民族文学研究》2016年第6期等。

本文以山西高平地区关帝庙现存碑刻为田野对象,对围绕关帝庙活动的关帝会组织予以考察。关公信仰的组织研究国内也有不同学科的学者有所涉及。[注]在探讨华北乡村社会组织、商人群体、水利组织等中都涉及到关帝信仰组织问题,如杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,2003年;杜正贞、赵世瑜:《区域社会史视野下的明清泽路商人》,《史学月刊》2006年第9期;行龙:《晋水流域36村水利祭祀系统个案研究》,《史林》2005年第4期等。但综观关公文化研究成果,对关公民间信仰组织的考察远远不够。笔者近年来多次前往高平进行田野调查,收集到几百通关帝庙中保存的碑刻资料,其中有不少关帝会的资料。本文在这些资料的基础上,解读关帝会的各类问题,对明清时期民间信仰组织予以进一步思考。

一、关帝会的普遍性和存续时间

(一)关帝会的普遍性

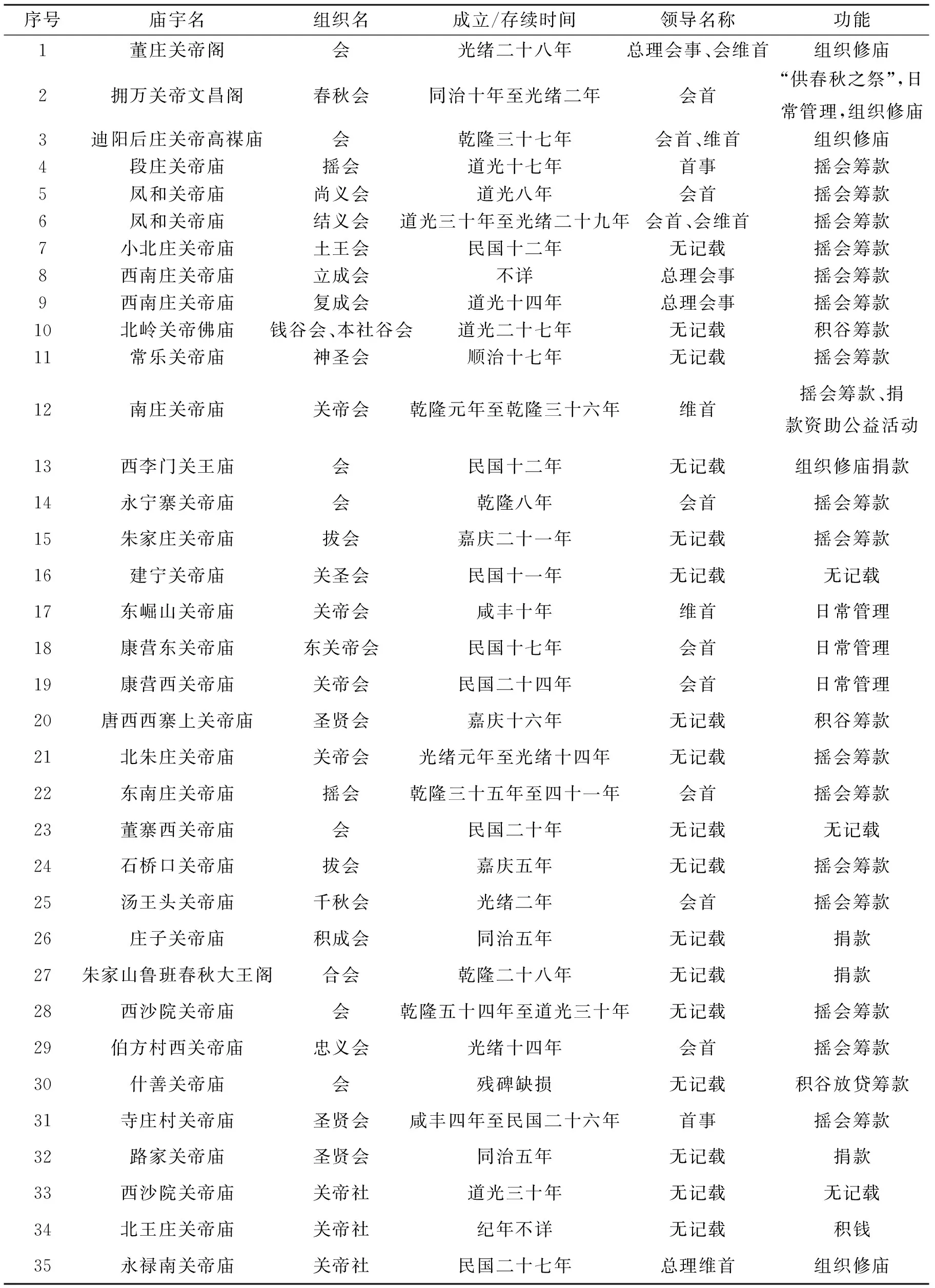

乾隆《高平县志》载:高平地近太行,四山环绕,袤延百里,古作战场。然而城郭则完,丘陵殊秀。疆隅庙署,俨有规模[注]乾隆《高平县志》卷二《图谱》,《中国地方志集成·山西府县志辑》,南京:凤凰出版社,2005年。。根据我们“地毯式”的田野调查,高平463个行政村中现存1685座庙宇,关帝庙、关帝阁、春秋阁等与关公信仰有关庙宇达209座,占到12.4%,而且这还不包括其他庙宇中关帝殿的数量。众多庙宇中以炎帝庙的历史渊源为最早,以关帝庙数量为最多。可以说炎帝庙是高平地区社庙传统的渊源,而关帝庙是高平地区社庙传统在明清时期最集中的体现。围绕着关帝庙的信仰活动,一些村落还有关帝会的组织,详见表1(依据高平地区现存关帝庙碑刻资料整理而成,碑刻出处从略)。

为了便于统计和研究,我们把关帝庙碑文中所有出现的以“会”来命名的组织都统称为关帝会。实际上在碑刻中有多种称呼,如春秋会、尚义会、结义会、关圣会、神圣会、圣贤会、千秋会、忠义会等受关公“义”方面影响较大,且名称中“义”内涵较突出。值得注意的是圣贤会名称一般出现于明末清初,时间较早。另有与摇会功能类似的积成会、立成会、复成会这类名称。如果没有具体名称,则只是简单用会、摇会、拔会来称呼。表中还有三个关帝社,它们与关帝会没有实质性区别。若同一关帝庙中前后存在两个会,其名称是不会沿用的。高平现存有记载关帝会碑刻资料的关帝庙35座,其中凤和、西南庄和西沙院分别有两块碑刻,而康营东西两座关帝庙都存有关帝会碑刻。

表1 关帝会情况一览表

从关帝会分布图(见图1)可以看出,关帝会组织分布在高平各地,大多数乡镇都有。而且有的地区由于庙宇和碑刻被破坏、损毁,因此可以推测历史上的庙宇及碑刻要远远大于现存的规模和数量。

图1 高平地区关帝庙及关帝会分布图

(二)关帝会存续时间

常乐关帝庙顺治十七年(1660)碑文记载:“奉献神圣会众善人等积银贰拾贰两□钱捌分,凑买木石砖瓦,不足使用外施银。”这是目前高平地区出现关帝会最早的记载,因明代之前还没有收集到。关帝会的持续时间是指从其成立到其费用全部用完的整个过程,同时也是一个完整的账目周期,持续时间长短不一,一般最少在十年左右。如东南庄碑刻刊立于乾隆四十一年(1776),其摇会成立于乾隆三十五年(1770),之间经过6年时间,而且刊立碑文时摇会尚未结束。有些持续时间却非常长,如南庄关帝会存在了36年,凤和结义会从道光三十年(1850)到光绪二十九年(1903),至少53年;西沙院关帝会从乾隆五十四年(1789)到道光三十年(1850),共计61年;寺庄的圣贤会从咸丰四年(1854)到民国二十六年(1937),共计83年,不过寺庄圣贤会中间中断过,在宣统元年重新成立。

一些关帝会成立在庙宇兴建前的若干年,“社首崔福盛等议,欲创建舞楼,但恐经费浩大,独力难支,乃预请圣贤会一局十数年间,得余赀叁佰余千文”[注]光绪八年寺庄关帝庙《创修舞楼暨耳楼碑记》。,以便于为修建庙宇积累足够的经费,这也称为摇会的“预请”。也有在庙宇修建过程中发现资金短缺而立会的情况,如凤和的结义会,“戊申冬季,工成告竣,俨然神像整肃,庙貌维新。但缺费百金,不能勒石。复约乐善者联请结义会一局,藉众人之余荣,补前工之不足”。[注]道光三十年凤和关帝庙《重修关帝庙碑记》。戊申年是道光二十八年(1848),也就是说工程最终完工因此被推后了两年。之后,结义会没有终止,而是持续到光绪重修的时候还在运作。

从碑文记载中可以看出,关帝会出现中断的原因有几种:一是因会友去世而中止。西沙院就存在这种情况,“时有庠生□常杜公者,首倡请会之举,以备修葺之费。奈大功未成而公□与前之□公皆相继作古矣”[注]乾隆五十四年西沙院关帝庙《创修戏楼并两廊以及重瓦大殿记》。。另一个原因则是灾荒。如伯方村西关帝庙,“首事公议,终日流连,立会忠义,以待来年。会事未完,大祲忽至,人心星散。半途而废,此则前人之有志而未逮者”[注]碑文中大祲指的是光绪三年至五年的大灾荒。光绪十四年伯方村西关帝庙《关圣帝君庙重修碑记》。。

有些会在部分会友去世或经灾荒之后仍然延续下去,如段庄的会最初16个会友,后有5人去世,但其他11人经过努力使其得以延续。“爰集同志十六人,公请摇会一局,本拟共襄厥事,即始见终,讵意李禀、申永泰、李恒、申三帝、李振斗等相继辞世,迄今虽怀不齐之感而当日玉成盛心不可不表著于今。兹也,嗣经申三成、陈法、申兴旺、李发旺、李裕兴、李贵荣、陈新年、陈子国、陈玉顺、陈米贵、陈锡俭等十一人互相经营□终乃事。”[注]道光十七年段庄关帝庙《增修本庙碑记》。又如北朱庄,“于光绪元年(1875)间,村中好善诸公□起关帝会一局,意欲积少成多,以为兴工之计,不料会未完而年遭大祲,延至今十有余年。光绪十三年(1887)春戮力同心,率作兴事,乘风雨之调顺兴土木之功程”[注]光绪十四年北朱庄关帝庙《北朱庄关帝会创修西屋西北耳楼碑记》。。

凤和关帝庙前后曾有两会,最初成立时,“里人有志修葺,虑役钜费广,未能猝办,相约同志携请尚义会一局。未曾动工,其人风流云散,大半缺如,究其积项微乎其微,继起者心切伤之”[注]道光三十年凤和关帝庙《重修关帝庙碑记》。。尚义会失败之后,村民改为去外省向商人募捐解决经费问题,“于是又请村中善士在四方相劝捐输。丙午仲春,庀材纠工,重修正殿三楹,角屋二楹,门楼三楹,钟鼓楼四楹,补修南北厢房六楹。……因为述其始末,会首勤劳使费具刻于碑,暨诸捐输姓名亦并载之,盖皆作善者也,不可泯也”[注]道光三十年凤和关帝庙《重修关帝庙碑记》。。外出募捐不足的部分,再次请了结义会一局。这次重修的余钱继续出放生息,可以说是结义会的延续,但是又不幸遇到了丁戊奇荒和庚子之变,“功成之后,余钱若干,出放生息,为每年祭祀之需。不料至光绪三年(1877)时,遭荒歉将钱项废弃,及大祲以后,时和年丰,重为积聚,而钱项无多。前光绪二十六年(1900)义和团起事,地方不靖,众会首在神前许愿,祈神保佑,至今平安,公议动土补修装饰庙宇,悬挂匾额以答神庥,以酧圣德云尔”[注]光绪二十九年凤和关帝庙《补修关帝庙碑记》。。凤和结义会历经53年之久,至光绪二十九年(1903)立碑时仍然存在,其终结时间尚不知晓。

二、关帝会的组织与活动

(一)关帝会组织结构

1.会友人数(分数)

关帝会的参加者一般称作会友,人数不固定,有十几到几十人不等,最多不过百人。每个会友视作“一分”[注]“一分”指的是按照会友人数来计算,与钱的数量无关。,分的数量对应会友的数量。调查中发现,段庄摇会人数是最少的,“爰集同志十六人,公请摇会一局”[注]道光十七年段庄关帝庙《增修本庙碑记》。,实际上最后完成的时候这个会的人数只有11个人。南庄的人数比较多,达到了52人。朱家庄之会有42人,“又央请会事四十二分,每分施灯油银壹两”[注]嘉庆二十一年朱家庄关帝庙无题名碑。。东南庄有35人,“三十五年间,李星聚等在庙公请摇会一局,共会三十分有奇”[注]乾隆四十一年东南庄关帝庙无题名碑。。据现有资料,会友人数一般维持在三四十人的规模。

2.出资比例

一般而言,对会友的出资数量要求是一样的,实际上在庙会修建过程中却存在变化。如朱家庄摇会人数42人,但其中有一人出资五钱,其余人都是一两,因此共得银四十一两五钱。南庄的关帝会情况则比较平均,52个会友出资六十二两五钱,基本上每人一两左右。这种平均倾向不是常态,大部分都是不同的,如东南庄“三十五年间,李星聚等在庙公请摇会一局,共会三十分有奇,得会者乐输布施不一,共施钱拾伍千陆百文”[注]乾隆四十一年东南庄关帝庙无题名碑。,庙宇修建中的摇会与捐款类似,出资比例可以不同。

3.会友身份

嘉庆二十一年(1816)朱家庄关帝庙的重修中请了拔会,碑文中列出了所有42个会友的名单:“会友:杜友□、祁旭、杜友□、焦步瀛、宝国堂、张举、二合堂、焦张夥、杜七毛、双和堂、日增号、袁亨、焦腾海、刘文科、赵朱夥、刘朱夥、焦天枝、牛朱夥、铭盛堂、司永聚、□(佥)翼堂、裕合堂、桂斌堂、俸禄堂、安焕堂、佩德堂、□实堂、焕光堂、和裕堂、王坦、朱铨、朱俸、朱铭、朱锡、王培、朱凤祥、朱化南、朱景魁、朱□(珍)、朱腾云、朱绂,以上各施银壹两,朱君纯施银五钱。”[注]嘉庆二十一年朱家庄关帝庙无题名碑。四十二个会友中个人有23个,堂号有13个,夥名[注]夥是一种非常初级的合伙,是最简单初级的商号,基本都从事一些简单的手工业,碑文中的日增号也应该是村中杂货店之类的小坐贾。4个,商号仅1个。

石桥口有22个会友,“郭景仪捐钱七百五,赵公台、侯成金、康懋杰、郭万有、益咸堂、忠义会、致远堂、光裕堂、双和堂、程□(久)、宋栋各钱五百,二夥斋捐钱五百,张百顺、钱七百五,协盛堂、明□堂、李允平、两合斋、同聚堂、同心会、郭建和、张子信,以上各钱五百”[注]道光十年石桥口关帝阁《补修关帝阁碑记》。,其中个人11个、堂号有7个。另外有两个商号都叫做斋,应该都是小商号,性质上和夥其实差不多。还有两个会:“忠义会”和“同心会”,这是以会来作为会友又成立会的情况。东南庄摇会共计35个会友,其中个人13个,堂号2个,夥名5个,商号5个。

总的来看,会友身份基本上都是村里有一定经济基础的个人、家庭和坐贾性质的小商号,成员范围一般不超出一个村。

4.会首与管理

关帝会的领导者一般用总理会事或者会首来称呼,在庙宇修建过程中有临时性的维首来管理主要事务,会首的名称更多见,总理会事的称呼多见于晚清和民国时期。关帝会领导者的身份较复杂,除个人外有的是字号、商号做会首,如拥万关帝庙之会“会首:广昌永、沂源涌各施钱壹仟五佰文;荣盛和、永义东各捐钱壹仟文”[注]光绪二年拥万关帝庙《重修春秋阁碑记》。。会首在众会友中出资不一定是最多的,但会首不仅承担组织管理工作,在修庙进程中如果出现资金短缺的情况,会首也会追加一部分捐款。汤王头关帝庙碑文记载:“共入会(钱)、捐钱叁拾壹千七百二十五文,总共使钱肆拾壹千九百八十一文。下缺钱会首分摊。”[注]光绪二年汤王头关帝庙《汤王头村金妆像重修殿重修戒墙门院碑记》。

关帝会的日常管理方式采用主持负责制,没有主持的情况下交由会首来管。如东崛山关帝庙之会在庙内僧人离开后,原来庙田收入交给维首之一的李永成,由其来负责日常管理事务,正如碑文中所说:“本利共计钱肆拾伍仟玖佰叁拾文,此钱存到维首李永成名下,诸维首者于咸丰九年(1859)正月十五日同在庙中与李永成表算明白”[注]咸丰十年东崛山关帝庙无题名碑。。同时,从众多碑文中可以得知关帝会的内部管理是按照平等协商讨论的,遇到重大事项决策时召集会众一起商量。董庄在维修关帝庙过程中出现资金不足的情况,“计算钱项不赡其费,募捐布施仅足其半,岂可畏缩而废?于是公同酌议,在会皆曰愿效劳力,往前办理,是时,维首等众各执其事,竭尽诚心,任劳无怨,酸辛勤苦,不辞其力,蓄储数年,志愿酬还。”[注]光绪二十八年董庄关帝庙无题名补修碑。从中可以了解到,会众商议决定后由维首等去具体执行,采用平等的方式,会众参与度和话语权较高。

(二)关帝会的信仰活动

关帝会的信仰活动主要是围绕关帝庙的修建和祭祀,同时还有为信仰活动服务的事项,如日常庙宇管理、资金筹措等方面。

1.庙宇兴建、重修和管理

关帝会信仰活动最主要的就是庙宇兴建、重修,如董庄关帝庙的重修就是典型例子。“村中耆老数人靳和美、(靳)润发、毕新牛、(毕)长保、靳满堂、(靳)庚辛倡首募捐布施钱项,嗣后在会维首等众同心协力”[注]1938年永禄南关帝庙《补修关帝社所属各庙宇暨重修佛堂庙碑记》。,耆老作为发起者,而关帝会负责组织实施。关帝会成立很多源于庙宇的修建,但所得的资金并不是完全用于修庙,摇会的资金和修庙经费相对独立,分别记账,尤其是当摇会组织和修庙组织分立时,这时摇会是以一个组织的身份捐款并出现在修庙这件事情中的。同时修庙经费出现短缺,摇会将以捐款方式补上,如寺庄“除布施外净缺钱一百三十二千文,此钱圣贤会补讫”[注]咸丰四年寺庄关帝庙《重修关帝庙碑记》。。再如常乐“奉献神圣会众善人等积银贰拾贰两□钱捌分,凑买木石砖瓦,不足使用外施银”[注]顺治十七年常乐关帝庙《捐资碑记》。,从文中可以看出,神圣会成立的目的主要是解决修庙的资金。庙宇兴建的组织管理中财务管理最为重要,东崛山关帝会碑文主要记载了庙中僧人离去之后日常会钱移交到会中管理的情况,“下余之钱皆系关帝会花费公项所积,仍充公用”[注]咸丰十年东崛山关帝庙无题名碑。。凡是关帝会组织修建的关帝庙,碑文落款通常使用会首及关帝庙维首,而不是社首和社维首。有的关帝会有几座庙宇,如“永禄村坤隅旧有关帝庙三楹,及左旁北平房三间,右村边佛爷堂、白衣堂各一所,圈门一座。距西南里许,领(岭)上有山神庙一所,详其创始无可稽考。惟清同治十二年重修关帝庙及创造北平房碑记昭然,据此可知,庙虽不一,其社无二”[注]1938年永禄南关帝庙《补修关帝社所属各庙宇暨重修佛堂庙碑记》。。从碑刻的题名《补修关帝社所属各庙宇暨重修佛堂庙碑记》可以看出,这里关帝社不仅有关帝庙,还有佛爷堂、白衣堂、阁门和山神庙等几处庙宇,并均由其管理。

2.日常运作与祭祀活动

关帝会的资金还可以置办庙田,如段庄之会“历年既久,积少成多,于是先置庙田、神龛等项,下余钱文,意欲增修”[注]道光十七年段庄关帝庙《增修本庙碑记》。。虽然置办庙田不是修庙,但它也解决了庙宇日常经费问题。“兹村帝君庙历有年所而明禋之礼兼欲求备,奈赀财不裕,终贻临渴掘井之议,信士皇甫加宝等倡义捐资储为祭享之费目。”[注]乾隆三十六年南庄关帝庙《关帝会敬神乐输碑记》。这个会成立就是为了解决关帝庙祭祀的日常费用。拥万关帝文昌阁的春秋会是从摇会发展而来的,修庙余钱用于日常祭祀活动,“因立一会曰春秋会,以供春秋之祭也。又奉水、火、财神位于左,移奎星像于右,持簿募资,共襄盛举,共得金贰百余贯,始得庇材鸠工,易旧为新,除费余钱四十贯,出息以为永久之祭计”。南庄关帝会也是这样的性质。

关帝会也把资金借贷给村民生息,从而保证信仰活动有持续的资金来源。如“余钱肆拾千文,给村人吴松声等八家分使,按壹分伍厘出息”[注]乾隆三十六年南庄关帝庙《关帝会敬神乐输碑记》。,这里借贷对象和利率都很清楚,由于是贷给个人使用的,利率不算很高。朱家山村,“朱三则故父在世揭使鲁班社银一两一钱,□年有馀,□□未交,自知理曲,将原分到石沙上堎根下空地基一所,兑等给鲁班社,永远为死业。四至开明:东至道,西至界石,南至水中心,北至堎根。四至以里听凭社内修理,朱姓不得混赖,指碑石永远为证”[注]乾隆二十八年朱家山鲁班关帝大王阁《创修鲁班春秋大王阁》。。文中鲁班社就是鲁班关帝大王阁的组织管理者,后来庙宇更名为关帝阁,鲁班社更名为合会,也就是关帝会组织。村民从会中借到资金,虽然数量不多,但最终无法归还,只得用地抵债,交给会中使用。

朱家庄摇会庙宇建成的碑刻出入账中出现“会友布施共银肆拾壹两伍钱”和“会事收拔共银肆百陆拾壹两伍钱”[注]嘉庆二十一年朱家庄关帝庙无题名碑。两笔入账。东南庄关帝庙碑文中有“三十五年间,李星聚等在庙公请摇会一局,共会三十分有奇,得会者乐输布施不一,共施钱拾伍千陆百文”[注]乾隆四十一年东南庄关帝庙无题名碑。。这些情况在其他关帝庙碑刻中也出现过,从中我们可以看出摇会的资金运作方式应该是众会友以捐款方式把钱捐给庙里,然后把捐款再放贷生息获取收益,最后会事收拔后本金(即最初会友们的捐款)就不再收回了,正如上面碑文中提到的“两笔入账”和“乐输布施”,都表明了摇会的资金运作方式和一般的合会是不一样的,它实际上就是捐款,并且用捐款的钱放贷再获取利息收益,这些收益也都用来支付信仰活动的费用。

3.其他信仰活动

关帝会和其他组织之间常见相互捐款。首先是各个关帝庙之间相互捐款,如“鲁村镇关帝会”给朵则的关帝庙捐款。[注]同治十一年朵则关帝庙《补修关帝庙兼创歌舞楼碑记》。1922年郭庄重修关王庙时,建宁关圣会给其捐款。另一种捐款就是不同神灵庙宇之间会相互捐款,这既是村庄之间的交往,也是不同神灵信仰组织之间的交流。如“南朵百子会”给朵则关帝庙捐款,姬家庄白衣阁给关帝阁修建时的捐款。除此之外,还有关帝会给村社捐款,如前文提到乾隆时期南庄关帝会给村社捐款的情况。东崛山关帝会的账目中出现了“拨付灯棚会粮食钱叁拾千文”[注]咸丰十年东崛山关帝庙无题名碑。,这里的灯棚会顾名思义应该是在节庆庙会期间搭设灯棚的组织,那么这笔拨付的钱应该是给灯棚会服务支付的报酬。

除此之外,关帝会还有修墙、铺路这类的活动,如“兹村帝君庙历有年所而明禋之礼兼欲求备,奈赀财不裕,终贻临渴掘井之议。信士皇甫加宝等倡义捐资储为祭享之费目,乾隆元年捐银陆拾贰两五钱,积至乾隆叁拾陆年,约计千有余金,除补修建墙,买地铺路,盘罩桌椅之外,尚有贰百金焉,以是金而修明禋祀庙貌且永垂不朽矣”[注]咸丰十年东崛山关帝庙无题名碑。。而且从碑文最后所列的花费情况来看,“辛卯年建墙铺路功完勒石,……以上总使过钱一百四十六千五百三十一文”[注]乾隆三十六年南庄关帝庙《关帝会敬神乐输碑记》。,这类活动花费是总费用的十分之一多。修墙铺路看似和信仰没有直接关系,但其目的是维护庙宇及便利信众到庙中上香,保证关公信仰活动的传承和延续。

三、关帝会的性质

(一)关帝会与村社的关系

从现存收集到的碑刻资料可以看出,按照管理主体及其归属权来划分,关帝庙实际上主要有两种,一种是由村社来管理的,这实际上是社庙,相应的所有权也归村社。另一种是关帝会管理的关帝庙,这种关帝庙和村社没有直接关系,关帝庙也归关帝会。如南庄关帝庙在乾隆十七年(1752)重修时是由村社组织的维那来进行的,成立于乾隆元年(1736)的关帝会在这次重修中“施银叁拾两九钱”[注]乾隆十七年南庄关帝庙《河东南鲁续修关帝庙记》。。关帝会对这次重修只是捐款,具体事务由村社来安排,庙宇重修碑刻的落款写着“合社仝立”。同一时期另一通关帝庙碑刻与其不同,碑刻落款是“大清乾隆叁拾陆年孟秋谷旦合会立”,庙宇兴建的组织管理者是关帝会。在具体操作过程中,村社与关帝会的关系很清楚,也就是关帝庙归谁所有,谁就是组织管理者,而另一方则是以捐款者的身份出现。

历史上,村社与关帝会的关系一般是好的。1928年康营东关帝庙中有一个特别的记载:“村之东边有一人焉,曰:裕山姓张氏,因行为,毛厕狡扯,被人报告至社,按村禁约处罚,伊无力交纳罚金,抵来毛厕一个以作罚款,是毛厕归东关帝会所管辖矣。是为记。”[注]1928年康营东关帝庙《为东关帝会毛厕记》。从记载中可以清楚看到行使处罚权的是村社,处罚受益者则是关帝会。关帝会这类会的组织是没有权力去处罚村民的,村民违背了村中禁约,要由村社组织来作出处罚。抵偿罚款的茅厕按理说应该是给村社而成为社产的,村社将茅厕交给关帝会实际上是将社产捐给了关帝会,表明了村社和关帝会之间的良好关系。

(二)关帝会与村社性质的不同

关帝会和村社有根本性的不同,主要表现在几个方面。一是关帝会的会友是自愿参加的,而村社的社民是非自愿的。杜赞奇将中国华北民间组织分为四类,其中一个区分标准即是自愿还是非自愿[注]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900-1942年的华北农村》,王福明译,第111-121页。。二是身份获得方式不同。村社社民身份的获得是天生的,它们自出生时就获得了社民的身份,只是需要以交纳社费等方式来确认身份,直到他们去世或者离开这个村庄才会取消社民身份。关帝会身份却是在会友成年之后才形成的,关帝会结束的时候会友身份也就自动消失。三是从组织人数和机构大小来看,村社人数更多一些,小的村庄有几十户,大的村庄有几百户。关帝会人数较少,最多也就几十个人,少的有十几个人。四是村社的范围基本上是地缘式的,只会接纳本村范围的人。关帝会一般也是本村范围的人,但这并不是必然的,原则上关帝会的范围是没有地域限制的。五是从参与程度上来说,关帝会所做的事情,会友的参与度更高,大家更平等;村社所做的事情未必真的就能得到所有社民的广泛认同,更多地取决于少数社首的决定。六是从目的或功能来说两者不同,村社为村庄集体的事务即社事来服务,关帝会则主要为会友的信仰活动服务。从各方面来看,关帝会都是一种性质上与村社有所不同的组织机构。西方宗教社会学对于宗教组织的认定中,马克斯·韦伯和特洛尔奇开创“教会—教派”这一理论架构,和我们这里讨论的关帝会基本类似。笔者认为,关帝会是一种独立的民间信仰组织。

结 语

高平地区关帝庙是关公信仰的设置,关公信仰凝聚为关公文化,而其实质则是关公精神。关公精神在社会政治方面表现为村民“结社成会”的强大的自组织能力和互助合作精神,在经济方面成为泽潞商人创立会馆和行商天下的精神动力,在文化方面表现为丰富多彩的民俗文化。近年来对于民间组织和乡土社会的研究很多[注]岳永逸:《日常表达中的华北乡土社会》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2009年第4期;段友文、卫才华:《乡村权力文化网络中“社”组织的研究》,《民俗研究》2005年第4期;行龙:《山西商会与地方社会》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版)2005年第5期等。,本文在碑刻资料的基础上,从民间信仰组织问题入手,从社会经济史角度来解析关公文化,进而拓展了以往关公文化研究的视野。

从现存碑刻资料可以看出,在广阔的乡土社会中,关帝会是除村社之外和关帝庙最密切的一种民间信仰组织,在信众的信仰活动中发挥着重要的作用。以往我们对于中国传统社会是否存在独立的民间信仰组织一直处于争论状态,高平关帝会的个案研究让我们对于民间信仰的宗教属性有了新的认识,也说明这样的组织在一定时期一定地域内还是存在的。我们习惯上对于神灵信仰中国家对于地方的影响关注较多,反过来对于神灵信仰过程中地方认同对于国家层面的影响却缺乏关注。关帝庙背后所隐含的关公信仰表明,通过发生在关帝庙里的地方政治、经济、文化等各个层面的问题的出现和解决,可以清晰地看到地方在神灵信仰过程中的认同作用,其对于国家层面的影响也是可以了解的,这也是我们关注历史上地方组织的意义所在。