脊柱术后发生下肢深静脉血栓及多发肺栓塞1例报道并文献复习

2019-01-21周云灿余可谊施举红张恒岩

周云灿 余可谊 施举红 张恒岩

(1.中国医学科学院北京协和医学院,北京100730;2.中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院骨科,北京100730;3.中国医学科学院北京协和医学院北京协和医院呼吸科,北京100730)

静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism,VTE)包括深静脉血栓形成(deep venous thrombosis,DVT)和肺栓塞(pulmonary embolism,PE),是骨科大手术的主要并发症之一[1]。其中脊柱术后并发肺栓塞较为少见,临床上对其认识相对不足,需引起高度重视。本文报告腰椎多节段减压固定融合术后发生深静脉血栓合并多发肺栓塞的患者1例,旨在对脊柱手术诱发血栓的原因、治疗、预防进行相应讨论和思考。

1 临床资料

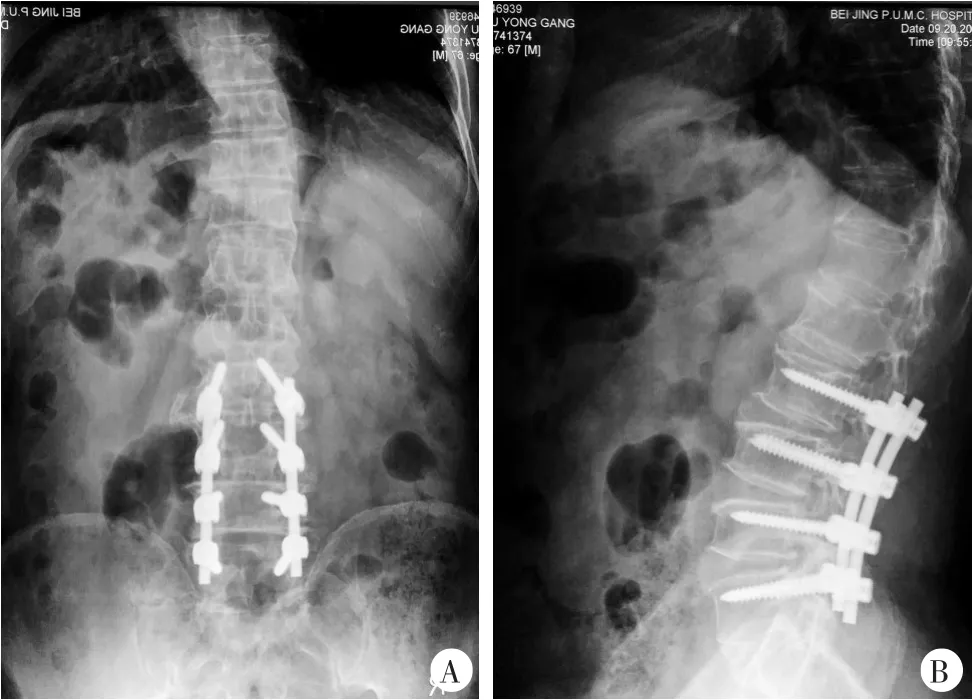

患者,男,67岁,主因“间断腰及右下肢疼痛2年,加重伴左下肢疼痛、间跛5个月”于2017年8月8日入院。腰椎MRI示,L2-5椎管狭窄(图1)。既往:因腰部及下肢疼痛,活动显著减少;高血压10余年,血压最高160/100 mmHg,未规律服药控制。入院前筛查血尿便常规、肝肾功能、凝血功能及下肢动静脉超声均未见异常。入院诊断:①腰椎管狭窄(L2-5);②高血压(3级,很高危)。排除手术禁忌后,2017年8月14日患者在全身麻醉下接受“后路L2-5椎管减压、Legacy内固定+后外侧植骨融合术(L2-5)”。手术过程顺利,术后常规予抗感染、补液、镇痛等治疗,患者腰腿痛明显缓解,并于术后第3天佩戴支具下地行走(图2)。

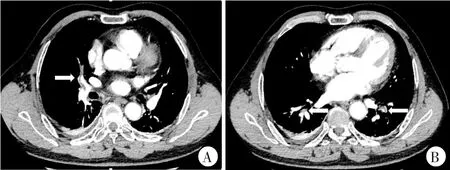

术后第5天,患者诉双小腿胀痛。查体:左下肢皮温稍高,轻度肿胀。双下肢深静脉彩超示,双侧小腿肌间、左侧胫前及胫后静脉血栓形成。考虑术后出现DVT。除外抗凝禁忌后,当日开始给予足量低分子肝素抗凝治疗,并避免下肢过度活动。术后第6天,患者突发左侧持续胸痛,行肺动脉CT血管造影技术(computed tomographic pulmonary angiography,CTPA)示,双肺动脉多发低密度充盈缺损(右上叶尖后段、右中叶、右下叶肺动脉,左舌叶、左下叶内前段肺动脉,图3),考虑出现多发肺栓塞。继续当前足量低分子肝素抗凝满10 d后,改为新型口服抗凝药利伐沙班(15 mg bid服用3 w后改为20 mg qd)。

抗凝第8天患者胸痛完全消失,抗凝第18天双下肢腿围对称、皮温恢复正常。考虑患者病情平稳,准予出院,并继续规律口服利伐沙班。3个月后门诊复查,患者双下肢深静脉及双肺动脉均未见血栓,评估其治疗获益与出血风险后停药。

2 讨论

静脉血栓栓塞症有2种表现形式,即深静脉血栓形成和肺栓塞,是围术期患者死亡的重要原因[1]。Hohl等[2]报道的脊柱术后VTE发生率约为1.5%,其中有症状的PE发生率为0.88%,DVT为0.66%。在Schoenfeld等[3]及Yoshioka等[4]的研究中,术后PE的发生率为0.40%~0.69%。此外,一项大规模meta分析表明,合并DVT的PE患者在诊断PE后30 d之内的死亡率高达6.2%,明显高于不合并DVT的PE患者(3.8%)[5]。

图1 腰椎MRI示L2-5椎管狭窄

图2 腰椎内固定术后X线复查示L2-5椎弓根螺钉位置良好

对于接受脊柱手术的患者,VTE发生与手术有密不可分的关系。术前:患者因长期腰部或患肢不适致下肢活动减少,静脉血失去肌肉泵的作用而流速缓慢。术中:脊柱后路手术常取俯卧位,增加腹压并压迫髂、股静脉,阻碍回流;前路手术牵拉胸腹腔大血管,可能损伤血管壁及内膜;脊柱手术时间长,创伤大,使血液处于高凝状态[3]。术后早期:患者以卧床为主,进一步促使血栓形成。其他如高龄、肥胖[6]、吸烟[7]、雌激素替代治疗[8]、既往静脉血栓史等,也可增加VTE风险。由此可见,脊柱手术和全髋/膝关节置换术、髋部骨折手术[1]类似,均存在VTE相关危险因素。

该患者为67岁男性,术前因长期腰部及下肢疼痛致活动减少;手术采取后入路,手术时间为4.5 h,长时间压迫腹盆腔静脉;术中及术后出血总量为800 ml,较大程度激活凝血系统;术后3 d以平卧为主,以上均为术后VTE潜在诱因。

图3 CTPA示双肺动脉多发栓塞(白色箭头所示)

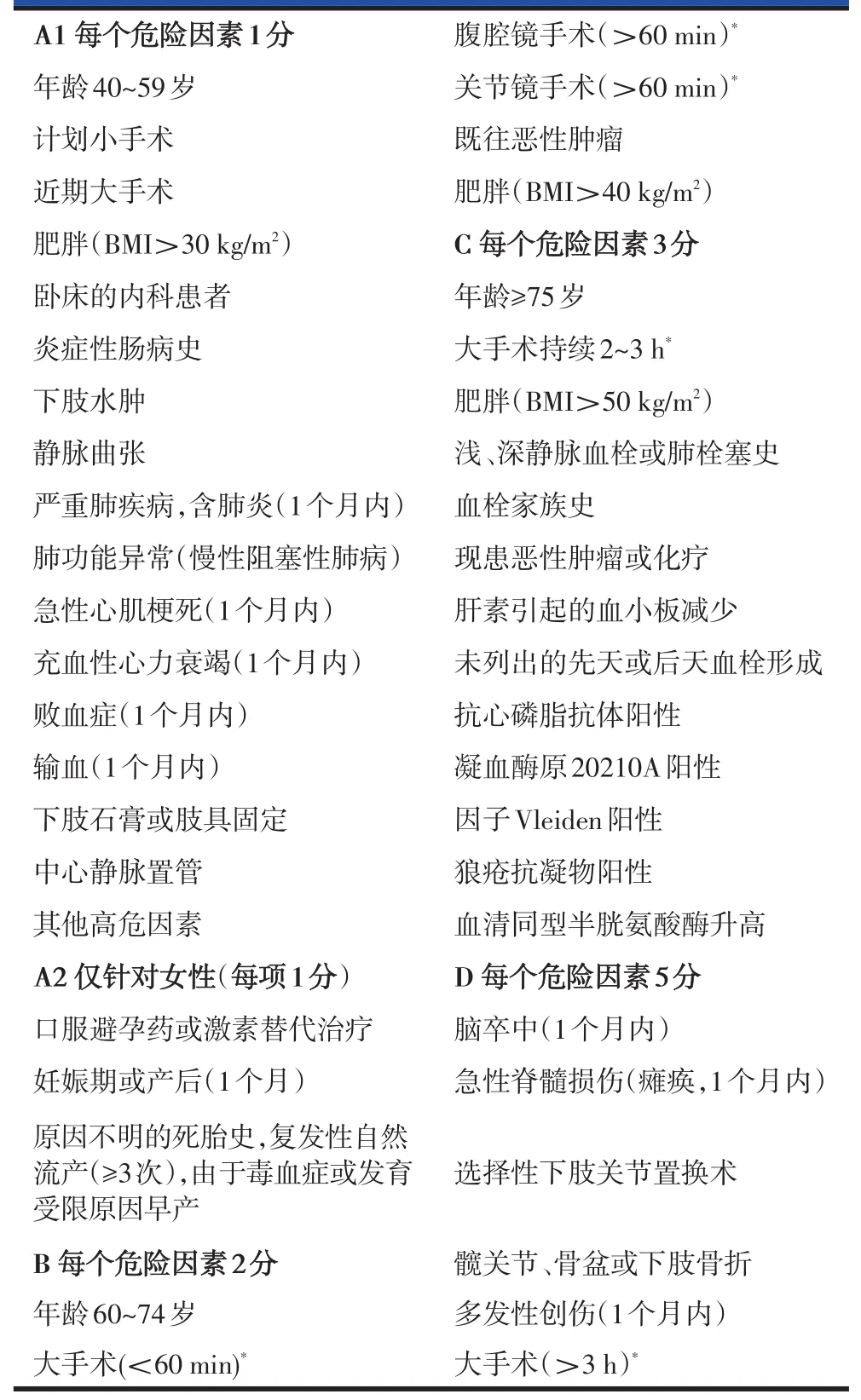

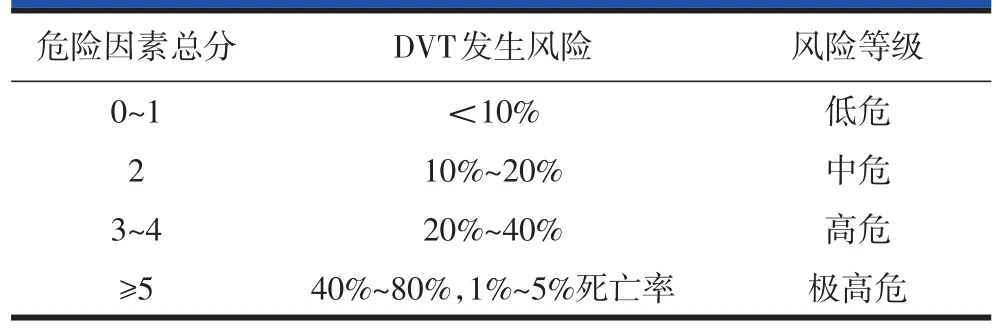

因此,对于即将接受脊柱手术的患者,明确其潜在危险因素、进行充分术前评估是非常必要的。临床上最常用的血栓风险预测工具为Caprini风险评估表[9](表1),可将患者的DVT发生风险分为低危、中危、高危、极高危4个等级[1](表2)。我们在术前对该患者进行了凝血功能(包括D-dimer)、心脏超声、肺功能及双下肢深静脉超声评估,均无阳性发现。进而可得出其Caprini评分为7分(年龄60~74岁为2分、接受超过3 h的大手术为5分),危险程度分级为极高危,故需积极采取预防措施。

对于VTE的预防,指南中推荐的基本措施包括围术期适度补液、避免血液浓缩,术中减少静脉损伤,术后抬高患肢、促进回流等[1]。物理预防如弹力袜、间歇充气加压装置亦可有效预防血栓。北美脊柱外科学会2009年循证临床指南指出,虽然目前证据有限,但从术前或手术时开始物理预防,直到患者恢复行走能力为止是合理的[10]。Glotzbecker等[11]发现,同时使用间歇充气加压装置和弹力袜进行预防,效果明显优于单独应用弹力袜。

此外,尽管药物预防VTE的有效性已被诸多研究证实[12,13],但其安全性仍存在争议。Wei等[14]发现,脊柱术后预防性使用低分子肝素后,5.2%患者有新发出血,包括严重消化道出血、切口外自发血肿及切口出血。也有学者[15]认为,药物预防会诱发硬膜外血肿,若处理不及时,可致脊髓永久损伤。然而在Russell等[16]及Moayer等[12]的研究中,术后预防性使用低分子肝素的患者中均未观察到新发出血事件。虽然存在以上争议,但综合目前诸多研究[13,17]可发现,在应用物理预防的前提下,术后6~8 h开始预防性给予低分子肝素,先从小剂量开始,而后逐渐增加至全量,是相对安全且有效的。

我们对该患者进行了术前适度补液、围术期穿弹力袜、术后抬高下肢进行预防,但该患者术后仍然发生了VTE。这可能与监测及预防不充分有关。研究表明,血栓弹力图预测血液高凝状态较D-dimer和活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time,APTT)更准确。因此,我们可尝试进行血栓弹力图的监测,力求早期预测血栓形成[18]。另一方面,根据评估,该患者为术后发生DVT的极高危人群,需要更积极的预防措施。首先,可考虑同时应用弹力袜和间歇充气加压装置以增加有效性,而非单独使用弹力袜;其次,在给予物理预防的同时,积极监测凝血功能,若效果不满意,可在密切监测患者症状体征的前提下,进一步给予适量药物预防(如低分子肝素);最后,对于DVT风险较高的患者,充分术前宣教、加深对血栓事件的认识、提高依从性也非常必要。

表1 Caprini血栓风险因素评估表

表2 Caprini危险程度分级

对于已发生VTE的患者,需及时有效的抗凝或溶栓治疗。抗凝分为3阶段:初始阶段(5~10 d)、维持阶段(3~6个月)、延伸阶段。在疗程的选择上,有明确可逆诱因者VTE复发可能性较小(有近期手术史者1年内为1%,5年内为3%;非手术诱因,如雌激素治疗、妊娠、创伤史者1年内为5%,5年内为15%),抗凝3个月即可达满意效果。同时,远端DVT复发的可能性亦低于近端DVT和PE。但对于无明确诱因者,VTE复发可能性较高,1年内高于10%,5年内高于30%,需谨慎权衡VTE复发可能和继续抗凝所致出血风险来决定后续治疗[19-21]。对于栓子较大,导致明显呼吸与循环衰竭的患者,rt-PA溶栓亦为不可或缺的治疗手段[22]。

该患者既往凝血功能正常,无VTE史,此次有明确的脊柱手术史,因此手术是其发生VTE的主要可逆诱因。此外,其下肢血栓均位于远端,多发肺栓塞分布于双肺多叶多段,为非高危的VTE,复发可能性较小。抗凝3个月后复查超声和CTPA,患者双下肢深静脉及双肺动脉均未见血栓,D-dimer亦恢复正常,此时已达满意的抗凝效果。考虑患者为高龄合并长期高血压,亦为颅内出血高危人群,继续抗凝的获益势必小于潜在出血风险,因此随即停止抗凝。在后期随访中,患者恢复良好,无新发血栓事件。

综上所述,接受脊柱手术的患者术前活动减少,术中采取特定体位、手术时间长、创伤大,术后卧床等是诱发VTE的重要因素。术前根据Caprini评分全面评估VTE风险、围术期积极预防、患者宣教均不可缺少。多数患者可采用基本预防及物理预防,但对于部分高危和极高危患者,应在关注出血风险的前提下进行选择性药物预防。可逆因素诱发的VTE复发概率低,一般进行3个月抗凝治疗即可达到满意效果。