收入阶段转变与人口老龄化加速:基于人口转型视角

2019-01-19朱兰,张毅

朱 兰,张 毅

(1.北京大学 新结构经济学研究院,北京 100871;2.山东省行政管理科学研究所,济南 250011)

改革开放以来,中国经济保持较高的增长率,人均收入水平快速提高。按照世界银行标准,1998年中国进入中低收入国家,2010年成为中高收入国家。随着收入阶段的转变,中国人口老龄化速度呈现不断加速态势。具体来说,1953—1997年中国处于低收入阶段,人口老龄化年均增加0.04%;1998—2009年处于中低收入阶段,人口老龄化年均增加0.18%; 2010—2017年进入中高收入阶段,老龄化年均增加达0.34%。为什么中国收入阶段的转变会伴随着人口老龄化速度的不断加快?如何解释收入阶段转变与人口老龄化加速之间的关系,学术界对这一问题研究较少。

围绕人口转型与经济发展的关系,学术界进行了大量研究。Notestein总结了人口结构与经济发展水平之间的关系,并提出了人口转型的“三阶段说”[1]。Kindel berger和Herrick根据工业化进程,描述了人口增长率从低到高再到低的变化历程。在工业化加速时期,经济体出现了人口转型。[2]Galor将微观家庭的生育决策引入长期经济发展历程,考虑家庭生育数量和质量的替代关系,将人口增长与经济增长内生化,解释了超长期下人口转型与经济增长的关系。[3]但是,上述研究没有从收入阶段的视角,识别人口转型的拐点,从而无法解释收入阶段转型与人口老龄化加速的关系。新结构经济学强调不同发展阶段禀赋结构的差异性,经济增长和发展战略的制定应该根据该时点该阶段的禀赋结构来制定。人口作为经济增长的重要禀赋之一,研究人口结构的转变具有重要的理论和现实意义。本文的创新之处在于,首次从人口转型视角出发,基于全球跨国数据,解释了中国收入阶段转变和人口老龄化加速并存的现象,并在此基础上预测中国人口老龄化趋势,提出相应的政策建议。

一、中等收入阶段的经济发展特征

对经济发展阶段的清晰认识,是理解和把握社会主要矛盾、制定科学发展战略的前提。

为了更好地从收入水平角度对世界各国进行分组分析,世界银行提出了按照人均GNI(Atlas法)将世界各国划分为低收入国家、中低收入国家、中高收入国家和高收入国家。其中,中低收入经济体和中高收入经济体都属于中等收入经济体。但是,收入阶段标准的主观性和随意性较强,受到诸多质疑。发展经济学关于经济社会发展阶段的研究较多,不同学者从不同角度对人类社会发展阶段进行了划分。本文尝试对比已有学者关于不同经济发展阶段的分析,寻找与中等收入阶段相对应的经济发展阶段,从而概括出中等收入阶段经济增长和发展的一般性特征。

关于一国收入阶段的划分标准,学术界研究较多。Rostow从时间进展分析经济成长的理论,即经济成长阶段论,将一个国家的经济发展过程分为传统社会阶段、准备起飞阶段、起飞阶段、走向成熟阶段、大众消费阶段和超越大众消费阶段。[4]Galor从长期经济发展视角出发,将整个人类发展过程划分为马尔萨斯阶段(Malthusian Growth Regime)、后马尔萨斯阶段(Post-Malthusian Growth Regime)、现代经济持续增长阶段(Modern Growth Regime)。[3]Ohno使用相对收入标准,根据不同的经济增长动力,将东南亚经济体的经济增长过程划分为五个阶段:(1)依靠外国直接投资;(2)依靠工业集聚的初级工业化;(3)依靠技术引进和吸收,具有主导产业;(4)管理和技术创新,能够生产高质量产品;(5)完全掌握研发设计,处于世界技术前沿。[5]

Aoki将东亚式的发展阶段划分为马尔萨斯式的贫困陷阱阶段(M阶段)、政府主导的工业化阶段(G阶段)、库兹涅茨式的产业结构变化和获取人口红利阶段(K阶段)、依靠人力资本推动生产率提高的阶段(H阶段)和面对老龄化挑战的后人口转变阶段(PD阶段)。[6]贾康和苏京春认为,从经济发展视角来看,经济体的发展一般要经历马尔萨斯均衡、经济赶超、卡尔多典型事实下的经济增长、新经济分叉等不同阶段。[7]文一在《伟大的中国工业革命——“发展政治经济学”一般原理框架》一书中,提出了“新阶段论”(New Stage Theory,NST),或经济发展的“胚胎发育理论”(Embryonic Development Theory,EDT)。“新阶段论”认为“重商主义”主导的、自下而上的、由简入繁的、从农村到城市的、由轻工业到重工业的、由政府主导的“市场创造”到循序渐进的产业升级的发展战略对于国家工业化的成功是最为关键的。其中,每个阶段又可细分为三个时期,激活(起跑)期、起飞期和完成期。[8]

具体到中等收入阶段对应的收入阶段,Ohno(2009)认为中等收入转型处在第三个阶段向第四个阶段的转型,即从依靠技术引进到实现自主创新之间存在一个“隐形的天花板”。[5]如果一个经济体想要跨越中等收入阶段,就必须通过人力资本积累实现技术创新。Aoki将中等收入阶段视为政府主导的工业化阶段(G阶段)和库兹涅茨式的产业结构变化和获取人口红利阶段(K阶段),[6]郭熙保和朱兰将中等收入阶段类似于后马尔萨斯阶段,具有人口转型以及经济增长驱动力由人口数量和物资资本向人力资本和技术进步转变的特征。[9][10]贾康和苏京春将中等收入阶段经济体的经济增长特征概括为经济“追赶-赶超”阶段。在此阶段,经济增长具有规模报酬递增的特征,存在技术赶超、人口红利、资源加工与开采和制度优化等增长空间的特征,另一方面也具有边际效用递减效应开始显现,增长空间逐步缩小,经济增长方式面临调整的转轨特征。[7]

综上所述,本质上来说,中等收入阶段所对应的阶段是一个转型阶段,即从经济逐渐走向成熟的阶段,[4]从政府主导的工业化阶段和库兹涅茨式的产业结构变化和获取人口红利阶段,[6]是出现人口转型的后马尔萨斯阶段,[3]是“第一次工业革命”阶段和枢纽工业体系发展阶段,[8]是经济赶超和卡尔多典型事实下的经济增长阶段。[7]中等收入阶段面临着需求结构、产业结构、人口结构和收入分配结构的变化,结构变迁是中等收入阶段经济增长和发展过程的最主要特征。

表1 中等收入阶段对应的经济发展阶段

数据来源:作者整理得来,表格中黑色字体阶段表示中等收入阶段对应的经济发展阶段。

二、中等收入阶段的人口结构特征:横向比较

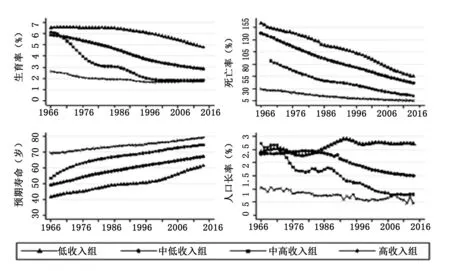

人口的出生率、死亡率、预期寿命和增长率是表现一国人口结构特征的重要指标。为了分析中等收入阶段的人口结构特征,图1画出了不同收入组别的人口结构。

从图中可以看出:(1)人口的生育率随着人均收入的提高而降低,即低收入经济体的人口生育率最高,中等收入经济体次之,高收入经济体最低;(2)人口的死亡率随着收入水平的提高而降低,低收入经济体的人口死亡率最高,中等收入经济体次之,高收入经济体最低;(3)人口预期寿命随着收入水平的提高而提高,低收入经济体的预期寿命最低,中等收入经济体次之,高收入经济体最高;(4)人口增长率总体上随着收入水平的提高而降低,但不同阶段内部人口增长率变动方向不同。不同收入阶段人口的生育率、死亡率和预期寿命的变化趋势相同,但是由于变化幅度的不同,不同收入阶段的人口增长率存在差异。低收入阶段的人口增长率逐渐提高,中等收入阶段的人口增长率逐渐下降,尤其是中高收入阶段的人口增长率有一个陡峭的下降趋势,高收入阶段的人口增长率变化幅度较小,相对来说比较稳定,人口增长率在0.5%—1%之间。

图1 1966—2015年不同收入组的人口结构

数据来源:引用自郭熙保和朱兰(2016),原始数据来源于世界银行。

人口的出生率、死亡率和预期寿命不仅会影响人口的增长率,也会影响一国人口的年龄结构。图2描绘了1960—2016年不同收入组别人口的少儿抚养比、老年抚养比、老龄化程度(65岁人口所占总人口比例)和年轻人口比例(15—64岁人口所占总人口比例)。从图中可以看出:(1)随着人均收入的提高少儿抚养比逐渐降低,即低收入经济体的少儿抚养比最高,中等收入经济体次之,高收入经济体最低;(2)老年抚养比随着收入水平的提高而提高,即低收入经济体的老年抚养比最低,中等收入经济体次之,高收入经济体最高;(3)老龄化程度随着收入水平的提高而提高,即高收入经济体的老龄化程度最高,中等收入经济体次之,低收入经济体最低;(4)年轻人口比重随着收入水平提高而提高,即高收入经济体的年轻人口比重高于中等收入和低收入经济体。这可能是由于高收入经济体有更多年轻移民流入,导致其年轻人口占比较高。

但是,比较不同收入组别内部人口年龄构成的变化趋势,本文发现,低收入阶段人口年龄构成变化不大,少儿抚养比较高,但是其年轻人口所占比例并不高,这是由于较高的儿童死亡率和较短的预期寿命。高收入阶段有明显的“老龄化”趋势,即老年抚养比和老龄化人口所占比重逐渐增加,但是少儿抚养比逐渐下降,年轻人口所占比重变化不大。中等收入阶段人口年龄结构发生了明显的变化,少儿抚养比和15—64岁年轻人口所占比重显著提高,老年抚养比和老龄化程度有所提高,但不明显。整体来说,中等收入阶段经济体的人口结构有明显的“年轻化”趋势。

图2 1960—2016年不同收入组的人口年龄结构

数据来源:世界银行,其中HIC表示高收入组别,LIC表示低收入组别,MIC表示中等收入组别。

综上所述,不同收入阶段的人口结构具有显著差异。整体来说,低收入阶段的人口出生率最高,14岁以下儿童数目占比最高,少儿抚养比最高,但是由于人口预期寿命较短,死亡率较高,导致低收入国家的人口增长率较低,整个社会人口年龄结构基本保持不变。中等收入阶段的人口出生率下降,预期寿命延长,死亡率下降,因而人口年龄结构具有“年轻化”趋势,15—64岁人口所占比重不断提高,但与此同时65岁以上人口比重也略微提高,人口“老龄化”趋势初次显现。高收入国家的人口出生率和死亡率最低,预期寿命最长,人口年龄结构呈现“老龄化”现象,65岁人口所占比重最高,老年抚养比最高,少儿抚养比最低,年龄结构比较稳定。

三、人口转型出现的收入阶段:纵向比较

上一节,本文通过对比不同收入组别经济体的人口增长和结构变量,发现低收入和高收入阶段的人口年龄结构比较稳定,中等收入阶段人口年龄结构变化明显。但是,将中等收入阶段作为一个整体分析,无法识别人口转型出现的具体阶段。

德布拉吉·瑞(2016)将世界人口增长划分为三个阶段:第一阶段,人均收入水平很低,人口出生率和死亡率都很高,人口增长率较低;第二阶段,随着收入水平的提高,由于家庭生育决策的惯性,人口出生率依旧较高,但是死亡率下降,人口增长率上升;第三阶段,随着时间的加长,惯性逐渐减少,出生率和死亡率均下降,人口增长率下降。[11]人口增长率先上升后下降,人口增长模式也从高生育率与高死亡率向低生育率、低死亡率转换,被称为人口转型。图3画出了不同收入经济体15—64岁人口所占总人口比例与人均收入水平之间的散点图和拟合曲线。事实证明,15—64岁人口占比随着一国收入水平的提高具有先上升后下降的趋势,人口结构与人均收入水平之间存在明显的倒U型关系。相比较而言,中等收入阶段,一国年轻人口占比最高,这与中等收入阶段较低的人口死亡率和较高的人口出生率有关。但是,到了高收入阶段,由于较低的人口出生率和较长的预期寿命,社会中老年人口的比重逐渐增加。根据世界银行统计数据,2016年低收入组别经济体的老龄人口占比仅有3.35%,中等收入组别经济体是7.2%,高收入组别经济体达到17.36%,高收入组经济体人口老龄化程度最严重。

图3 人口年龄结构与人均收入水平

数据来源:世界银行。

但是,上述分析并不能识别人口转型出现的阶段。Chesnais(1992)提出了三个人口转型标准:(1)预期寿命超过50岁;(2)人口出生率或生育率出现显著下降;(3)粗出生率低于30/1000。[12]第一个标准最宽泛,第三个标准最严格,第二个标准介于两者之间。按照Chesnais(1992)的界定标准,中高收入组别经济体的人口出生率和生育率均显著下降(见图1),中等收入组别经济体出现了明显的人口转型。为了更精确的识别,本文以完整经历整个收入阶段的高收入国家为例,纵向比较发达国家在整个发展过程中人口增长率,寻找人口转型出现的具体收入阶段。图4列出了公元元年到2013年15个高收入经济体的人口增长变化。从图中可以看出,随着收入阶段的转变,一国的人口增长率出现了明显变化,所有国家的人口增长率都经历了一个“倒U型”曲线。具体来说,低收入阶段人口增长率最低,中等收入阶段人口增长率显著上升,高收入阶段人口增长率下降。细分到中等收入阶段内部的不同阶段,中等收入阶段的人口增长率逐渐下降,尤其是在中高收入阶段向高收入阶段跨越时,人口增长率下降幅度最大。这说明,最低,高收入阶段的人口增长率显著低于中高收入阶段,人口转型出现在中等收入阶段后期,即中高收入阶段。

图4 2013年完整跨越不同收入阶段经济体的人口增长率

注:引用自郭熙保和朱兰(2016)。

四、研究结论与启示

发展阶段的判断,是分析一国人口结构和趋势的重要依据。改革开放四十年,中国已经从低收入国家成功跨越到中高收入阶段。根据对比发展经济学对不同收入阶段经济增长阶段的划分,本文发现中等收入阶段本质上对应的是一个转型阶段,其面临着产业结构、收入分配结构、需求结构和产业结构等经济社会结构的调整,结构变迁是中等收入阶段经济增长和发展过程的最主要特征。进一步分析中等收入阶段的人口结构,本文发现中等收入阶段的人口增长和人口结构变化最为剧烈,虽然整体人口增长率最高,但细分到中等收入阶段内部,人口增长率不断下降,且在中高收入阶段出现了明显的人口转型。因此,人口转型出现在中等收入阶段,在一定程度上可以解释这一阶段人口老龄化加速的现象,即随着收入阶段从中低向中高收入阶段的转变,人口老龄化速度不断加速。这说明,中国人口老龄化的不断加速,是中国从中低收入阶段向中高收入阶段转变人口转型出现的必然产物。随着中国从中高收入阶段向高收入阶段跨越,人口老龄化现象将更加严重,人口老龄化趋势更加不可逆转。

面对中国人口老龄化不可避免且人口老龄化速度和比重不断提高的挑战,如何应对人口老龄化的态度和方略,成为人口老龄化是否会引发社会和经济发展活力不足的关键。“积极看待老龄社会”的态度,从顶层设计应对人口老龄化的战略,成为中国未来取得应对老龄社会伟大胜利的关键保证。党的十八大以来,习近平总书记高瞻远瞩,提出“党委领导、政府负责、社会参与、全民行动”的老龄工作总方针,以“人民为中心”和老龄工作“五个着力”作为主线,“要努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇”,“着力发展老龄产业”“培育老龄产业新的增长点,完善相关规划和扶持政策”,将老龄产业作为经济结构调整和转变经济发展方式的重要主攻方向。同时,深化改革养老、医疗社会保障制度,积极探索长期照护保障制度,完善养老、疾病和失能风险的商业保险。