家庭背景与就业机会

——父母的职位特征为何介入了子女在首要部门的就业竞争?

2019-01-17马草原王东阳程茂勇

马草原 王东阳 程茂勇

一、引 言

中国劳动力市场分割问题不仅体现在城乡之间,而且也存在于城市内部的劳动力市场。其突出表现为,以国有部门和垄断行业为主体的“首要部门”的劳动者收入显著高于非国有部门及竞争性行业。首要部门和次要部门之间的收入差异本质上属于“结果不公”,与此紧密相关的一个问题是首要部门的就业机会对于所有劳动者来说是否均等。基于对中国城市劳动力市场的现实观察,一个共识性的判断是,人力资本并非首要部门选择劳动者的唯一标准,家庭背景等劳动者的一些非生产性特征深度介入了首要部门的就业竞争,其中父辈的社会和政治地位起到了关键作用。高收入职位的代际传承导致了严重的“机会不公”,在固化社会阶层的同时隐藏着巨大的社会矛盾和政治风险。

不少研究证明了家庭背景在劳动力就业选择过程中的重要影响,但现有文献主要致力于为这一现象寻找统计性依据而非提供经济学解释,一个悬而未决的问题是:首要部门的劳动力遴选机制中为何有非生产性特征的参与?在新古典的劳动力配置框架中,企业的雇佣决策基于劳动力边际贡献与边际成本的比较,人力资本是决定劳动力能否获得企业职位的唯一变量。显然,如果父辈的职位特征介入了劳动者的就业竞争,则至少意味着企业的劳动力配置机制并未遵循利润最大化下的边际准则,经理人对劳动者家庭背景的过度关注昭示了委托代理机制的扭曲。反观中国城市劳动力市场中的首要部门,垄断和国有是两种截然不同的企业属性,前者仅意味着企业拥有市场的定价能力,而后者则属于一种特殊的所有制安排。产品市场的垄断势力显然不会引起企业委托代理机制的扭曲,而国有属性往往通过激励不相容的企业治理结构致使经理人行为偏离利润最大化目标。基于这一简单的逻辑推断,我们有理由怀疑,家庭背景之所以能深度介入首要部门的就业竞争是与该职位的国有属性密切相关。

本文基于对国有企业和垄断企业劳动力选择机制的严格区分,揭示了“父母在国有单位工作的求职者更容易在首要部门的就业竞争中获胜”这一现象下的深层逻辑,并为此提供了充分的经验证据。基本结论是,家庭背景对劳动者在首要部门中就业机会的影响与企业是否具备垄断地位无关,而是根源于国有属性下剩余索取权对剩余控制权的无效约束。我们希望这一工作能初步厘清垄断和所有制这两大属性在高收入职位代际传承中的不同作用,并希望在理论上有些许推进的同时能为政策的制定提供准确的“靶向”。

二、文献回顾

劳动力市场普遍存在的分割现象激发了学者们对这一问题的深入探讨。个体主义视角下的新古典框架强调劳动者特征的差异,Becker(1993)对此作了很好的总结。结构主义则更加重视市场结构、社会制度、文化差异等结构性因素的影响,理论脉络肇始于 Doeringer和 Piore(1971)的经典研究。在他们提出的二元劳动力市场理论中,由于“内部劳动力市场”(Internal Labor Market)的存在使“首要市场”(Primary Market)和“次要市场”(Secondary Market)之间存在割裂,集中表现为收入性分割以及市场之间劳动力的非对称流动。结构性因素对劳动力市场的分割很容易得到现实映照,因而吸引了人们的广泛讨论和深入研究(McDonald和 Solow,1985;Dickens和 Lang,1988;Fields,2011;Altmann等,2014)。中国城市劳动力市场同样存在严重的分割现象,基于人们的经验共识,国有部门和垄断行业被划归为中国的“首要部门”(李路路等,2016)。大量研究证实了企业的国有和垄断属性在劳动者收入决定中的溢价效应(张车伟和薛欣欣,2008;陈钊等,2010;岳希明等,2010;叶林祥等,2011;陆正飞等,2012)。

鉴于本文的研究主题,“代际传承”问题也必须纳入文献分析的视野,多数研究从代际收入水平传递的角度研究“代际收入流动性”,Black和Devereux(2010)对该领域的文献作了全面综述。代际流动性表征了社会阶层的固化程度,一般而言,代际流动性小的国家或地区呈现出更大的收入差距(Corak,2013)。类似的研究包括“代际教育流动性”(Brown 等,2011;Tansel,2016)及相应的人力资本流动性(Devereux,2014;Yang和 Qiu,2016)。由于子辈收入不平等往往来源于其所在行业的收入差距,职业的代际固化势必引起收入差距的隔代传递,因而父辈特征对子代就业的影响也是该领域的重要研究课题,并由此衍生出一个研究分支“代际职业流动”(Erikson和Goldthorpe,1992;Long和 Ferrie,2013),主要分析父辈的职业与子女就业选择之间的相关性。显然,如果父辈职业特征能显著影响子女的就业机会,则“代际职业流动”必将导致首要部门出现代际传承。

代际传承问题在中国有着更为突出的表现,多数学者沿着代际收入弹性分析这一主流技术路线,对中国代际流动性的大小和趋势进行了多角度的估计(周兴和张鹏,2014;王学龙和袁易明,2015)。基于对中国现实的经验观察,很多研究关注到父辈政治资本对子女收入的正向影响,并为此提供了实证依据(杨瑞龙等,2010;李宏彬等,2012)。考虑到职业差别对收入的显著影响,有一些学者转而在类似“代际职业流动”的研究逻辑下探讨父辈职业特征及政治地位对子女就业选择的影响。虽然代际传承并不必然意味着劳动力市场分割,但是当父辈和子辈的职业传承受到劳动力市场中某些非市场因素影响时,代际职业流动就不再是单纯的“子承父业”而是关乎“机会公平”的重要问题。在中国现实中,具备更高社会和政治资本的父辈往往通过某种途径帮助子女进入首要部门就业,这一现象引起了广泛关注并被相关研究所证实(陈钊等,2009;江求川等,2014;阳义南和连玉君,2015)。

现有文献虽然从各个层面证明了父辈特征对子女就业竞争的显著影响,但大多侧重于“描述性”而非“解释性”,鲜有研究能为“父辈特征为何介入了首要部门的劳动力配置过程”这一现实谜题提供经济学依据。与此同时,垄断行业和国有部门这两个截然不同的属性在多数文献中模糊混淆、夹缠不清,使研究不仅无法触及问题的本质,且会将某些本由国有属性导致的企业行为归咎于垄断地位(或者反之),进而造成结论的偏误。

三、基于委托代理机制及中国现实的理论解释

(一)家庭背景介入劳动者就业竞争的必要条件

在现代公司治理结构中,企业剩余索取权和控制权的错配是造成委托代理问题的重要因素,劳动者能否获得就业职位在显性的委托代理契约中无法规范,因而雇员聘用权具有典型的剩余控制权特征。家庭背景影响了劳动者在首要部门的职位竞争,意味着掌握剩余控制权的经理人在劳动力的选择过程中背离了剩余索取者的效用函数,其本质是在“自利动机”驱动下经理人利用首要部门的就业职位在劳动力市场上谋求利益交换。

基于逻辑推断和现实归纳,经理人通过聘用权的寻租需要满足以下几个必要条件。第一,人力资本的难测性。人力资本是劳动者边际生产率的主要衡量标准,如果求职者的人力资本可以精准测度,尽管存在职位稀缺,但在一个有效的“透明规则”下,就业职位必然依照求职者人力资本水平“依次获得”,经理人不具备寻租空间。然而,自 Schultz(1961)、Becker(1964)的经典文献开始,测度问题一直是人力资本研究领域的难点。由于寻租行为往往产生于评价标准的缺失(Prendergast,1999),相同教育水平下人力资本的难测性赋予了经理人足够的自由裁量权,寻租空间由此形成。第二,职位的稀缺性。在劳动力市场中,职位的稀缺性根源于收入溢价,即在相同人力资本条件下,部门或企业特殊的工资方程提供了更高的回报。稀缺性保证了此类职位成为劳动者竞相追逐的对象,进而使“职位配给”成为可能。第三,剩余索取权和剩余控制权的错配。人力资本的难测性和职位稀缺为经理人创造了寻租空间,但如果经理人的效用函数与企业所有者一致,即利润最大化成为“委托人”和“代理人”的共同目标,则有效的委托代理机制下经理人并不会存在寻租动机。然而,在现代公司治理结构中,企业边界的扩张及投资者的多元化必然要求剩余索取权和剩余控制权相分离,“两权错配”必将导致委托代理问题的产生。例如在企业劳动力遴选过程中,如果经理人为企业选择高素质劳动者所间接带来的个人收益小于将稀缺性职位在市场上交换所获取的收益,势必激发经理人的寻租动机。第四,委托人监管的无效性。委托人能否对代理人的行为实施有效监管,是限制经理人寻租行为的“最后防线”。只要委托人支付的边际监管成本小于代理人逆向选择对企业利润的损害,剩余索取者就能通过有效的外部约束防止经理人的寻租行为,避免劳动者的非生产性特征参与就业竞争。

(二)国有部门的委托代理机制与劳动力遴选中的“特殊偏好”

容易证明,在特殊的所有制安排下,国有企业公司治理结构及劳动力选择机制完全满足上述条件,这使父辈特征介入劳动者的职位竞争成为必然。人力资本的难测性在任何企业的劳动力配置过程中都难以避免,与企业类型无关,因此不予讨论。上一轮的国企改革虽然通过让渡剩余索取权的方式对经理人形成某种程度的正向激励,但与巨大的剩余控制权相比,经理人的剩余索取权仍然微不足道。与此同时,被视为成本费用的国有企业经理人的收入受到管制,导致国企经理人收入激励效果同市场化薪酬契约相比严重不足(陈信元等,2009;徐细雄、刘星,2013),加剧了剩余索取权和控制权的错配(陈冬华等,2005)。国有企业经理人的收入中来自利润分成的比例过小并且被严格限制,因此必然使其具有在合同薪酬之外谋求剩余控制权收益的强烈动机。

不同所有制企业的收入差异已被大量研究所证实,国有部门特殊的工资决定机制倾向于为员工支付更高的劳动力成本(张车伟和薛欣欣,2008;尹志超和甘犁,2009;陆正飞等,2012)。相同人力资本的劳动者获得畸高回报,势必引发劳动力市场的过度需求,导致国有企业就业职位的稀缺。

所有权的“实际缺位”是国有企业的鲜明特征。改革过程中产权结构的多元化在一定程度上提高了国企效率,但由于国有股权始终占据绝对优势,因此所有权虚置问题并未真正解决。与此同时,国有企业长期以来承担的“政策性负担”加重了委托人和代理人之间的信息不对称,由于监管者无法准确度量政策性负担给国有企业带来的亏损程度,也很难分清国有企业经营的低效率到底是由于政策性负担还是应归咎于企业自身管理不当,因而委托人难以基于对企业利润进行事后观察的“贝叶斯规则”来间接判断经理人是否发生道德风险( 赟林毅夫和李志 ,2004;Rebitzer和 Taylor,2011)。高昂的监管成本严重限制并弱化了监管者对企业经理人的外部约束,在自由裁量权力扩张的同时却不必为失当的决策付出成本,必然导致经理人的剩余控制权异化成为“廉价投票权”(Harris和Raviv,1989;张维迎,1996)。

以上分析足以表明,在特殊的产权安排下国有企业扭曲的委托代理机制导致经理人行为容易偏离利润最大化目标(Nguyen和Dijk,2012)。在劳动力配置机制上体现为企业经理人基于稀缺性职位进行寻租,其本质是激励不相容和监管失效前提下经理人谋求货币薪酬之外的替代性激励。在年轻的求职者自身缺乏满足经理人租金要求的经济和政治资本的情况下,家庭背景将发挥关键作用。尽管有不少研究发现父辈的政治和社会资本能够增强子女的人力资本,进而提升其进入高收入行业的概率(余向荣,2014;谭远发,2015;李路路和朱斌,2015;杨新铭和邓曲恒,2016),但我们在承认这种人力资本投资“隔代收益”合理性的同时(Anger和 Schnitzlein,2017),同样不可否认父辈政治资本和关系资本在子女职位获得中的“非合理渠道”。

假说一:剩余控制权和剩余索取权的严重错配与委托人约束的无效性,激励了掌握自由裁量权的经理人借助人力资本的难测性以稀缺的国企职位寻租来谋求合同薪酬之外的个人收益,导致劳动者的家庭背景在国有企业高薪职位的竞争中发挥了一定作用。

(三)垄断性质与企业劳动力配置机制

基于家庭背景介入劳动者就业竞争的必要条件审视企业的垄断性质。人力资本的难测性同样存在于垄断企业劳动力的选择过程,而剩余索取权和剩余控制权的错配虽然在程度上不能与国有企业等量齐观,但单纯垄断企业“两权分离”的治理结构依然会产生“两权错配”,使无法获得全部剩余的经理人也存在寻求合同薪酬之外替代性激励的动机。垄断企业通过垄断利润的让渡同样向劳动者支付了高工资,使其就业职位也具有稀缺性特征。

可见,垄断性质能否导致求职者家庭背景对企业劳动力配置机制产生影响,取决于企业委托人能否对代理人的行为实施有效监督这条“最后的防线”。与国有企业相比,在单纯的垄断企业中,由于不存在政策性负担造成的严重信息障碍,委托人通过对事后利润的观察来判断经理人行为合规性的渠道是畅通的,而且私有产权下委托人基于对企业剩余的追求愿意付出监管成本来纠正代理人对利润最大化的偏离。只要委托人支付的边际监管成本小于代理人寻租行为造成的企业利润损失,剩余索取者就能够通过有效的外部约束防止经理人的寻租行为,激励相容的劳动力配置机制因此正常运转,进而避免了劳动者的非生产性特征参与就业竞争。

假说二:企业的垄断性质虽然通过为员工支付高工资导致了就业职位的稀缺,但委托人的有效监管消除了经理人依据高薪职位进行寻租的动机与空间,在正常的委托代理机制和公司治理结构下,劳动者的家庭背景无法在单纯垄断企业的劳动力配置机制中发挥作用。现实中父辈的职位特征介入首要部门就业竞争的根源在于企业的国有属性而非垄断性质。

四、模型构建与数据处理

(一)模型构建

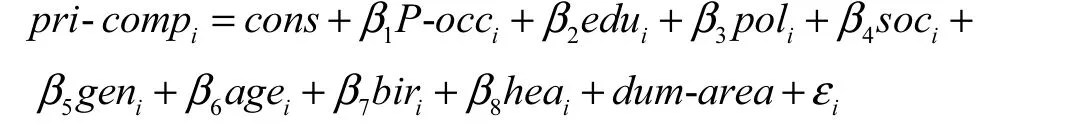

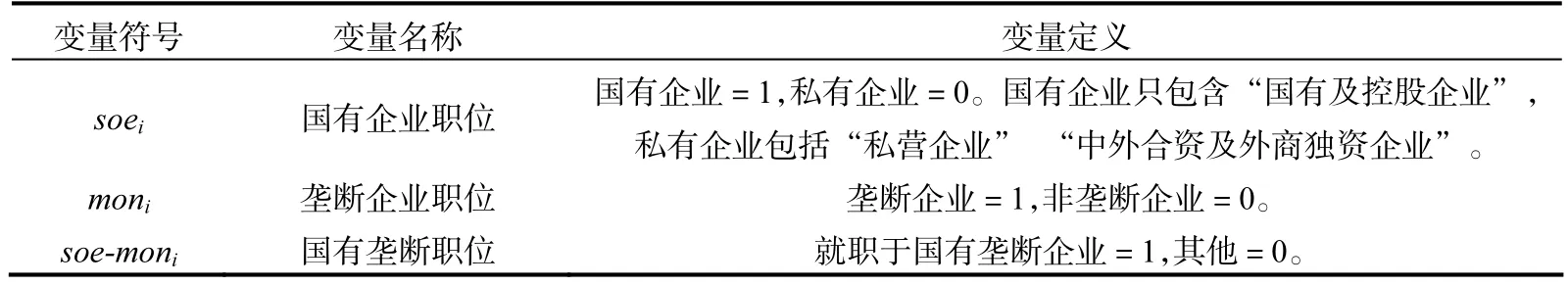

本文的核心命题是父辈的就业特征对子女就业机会的影响。虽然处于国有单位“领导岗位”的父辈能更容易地帮助子女获得首要部门的就业职位,但基于对现实的观察,那些非领导职务的国有部门员工同样能明显提升子女的就业竞争力,因此实证模型在识别劳动者“家庭背景”时不区分父母在国有单位中的级别①事实上,父母在国有单位中的岗位和“级别”差异可能对子女的就业竞争力产生不同的影响,但遗憾的是,受数据所限,在实证上无法对此问题展开进一步的分析。。鉴于父母同在国有部门与仅有一人属于国有单位可能对劳动者的就业机会产生不同程度的影响,故而并未将家庭背景设定成非此即彼的虚拟变量,具体的变量定义方式见表1。

中国的首要部门主要包括国有部门和垄断行业,为了证明理论分析提出的假说,需要将这两类就业性质严格区分。首先基于总样本建立计量模型,分别以劳动者就业的所有制性质soei和垄断性质moni为被解释变量,从整体上探究父辈就业性质对子女进入首要部门就业的影响。模型1和模型2分别是子女进入国有企业和垄断企业的机会方程,核心解释变量为父母就业特征P-occi。控制变量尽可能多地囊括了劳动者的个体特征,主要包括人力资本edui、政治资本poli、社会资本soci、性别geni、年龄agei、户籍性质biri以及个人健康状况heai,同时控制了地区效应dum-area。

模型1:

模型2:

在中国的现实中,国有资本主要布局在垄断行业,使得国有部门和垄断行业往往重合在一起,导致不少学术研究未能将这两种完全不同的企业特征加以区分。基于总样本的分析虽然将国有和垄断性质区别对待,但在模型 1中仍然无法真正隔离垄断性质的影响,同样在模型 2的样本中也不能有效地剔除就业的国有属性。为了在实证中实现这两类企业特征的完全区分以避免研究结论的偏误,我们以就业职位“是否国有”和“是否垄断”两个维度进行交叉,将全样本进一步划分为 4个子样本。具体地,将国有部门劳动者的子样本按照是否就业于垄断行业划分成两类:“国有垄断职位 soemoni”和“国有非垄断职位 soe-compi”;同样将非国有部门的劳动者子样本划分为“非国有垄断职位 pri-moni”以及“非国有非垄断职位 pri-compi”,并以此 4个虚拟变量为被解释变量分别构建模型 3、模型 4、模型 5以及模型 6,通过细分子样本回归结果的交叉比较,才能有效“析出”父母的职位特征在国有部门和垄断行业就业竞争中的不同影响。核心解释变量和控制变量与模型1一致。需要说明的是,在理论分析中,父辈职位特征影响子女就业选择的核心机制是扭曲的委托代理机制下国企经理人的寻租行为,包括“隐性”和“显性”的利益交换,但囿于数据可得性,我们在实证研究上只能呈现这一机制的作用“结果”,而难以刻画整个影响机理与过程。

模型3:

模型4:

模型5:

模型6:

(二)变量设计及定义

本文实证模型所使用的变量及其定义如表 1所示,其中家庭规模 fami、父母受教育程度P-edui是工具变量,具体讨论见后文。

表1 变量定义与设计

续表1

(三)数据说明及描述性统计

本文研究使用的数据来自新近公布的“中国家庭收入调查项目(CHIP)”第五轮全国范围调查数据(编号 CHIP2013)。该数据库的样本按照东、中、西三大地带分层,根据系统抽样方法抽取,覆盖了中国大陆15个省份的住户,其中对城市住户的调查数据来自 14个省份中的 194个市、区、县。为了排除户籍制度的影响,仅保留了城镇户口样本,在剔除了上学、退休、单位不详和信息缺失的样本后,共得到2792个有效样本。

在区分劳动者就业的所有制性质时,将样本分为“国有企业”和“非国有企业”两大类。由于集体企业产权属性模糊难以归类,因此国有企业仅包括国有及国有控股企业;在非国有企业中,个体经营者的收入不涉及企业的劳动力配置机制,因此非国有企业仅包含私营企业、中外合资及外商独资企业。

CHIP(2013)数据虽未直接提供被调查者是否就业于垄断企业,但给出了劳动者的工作单位名称,我们可以据此对其工作单位的垄断性质进行判断。按照产业组织理论,垄断属性应当通过反映行业集中度的赫希曼指数(HHI)来衡量,但现实中难以得到精确的行业市场份额数据。不少研究采用了其他方法代理这一变量,如叶林祥等(2011)使用行业中法人企业个数代表行业垄断程度,更多的研究基于主观判断先验地识别垄断行业,并将其处理为虚拟变量(岳希明等,2010;武鹏,2011)。借鉴岳希明等(2010)、叶林祥等(2011)以及武鹏(2011)的做法,本文将工业行业中烟草制造及加工业,石油和天然气开采及加工业,电力、燃气及水的生产及供应业,通信设备制造业,交通运输设备制造业,航天航空器制造业,煤炭开采及洗选业,其他采矿业,有色金属和黑色金属的冶炼加工业,重型机械及特种机械装备制造业认定为垄断行业,在服务业中,将铁路、民航、金融、通讯、食盐专卖、烟草专卖认定为垄断行业。

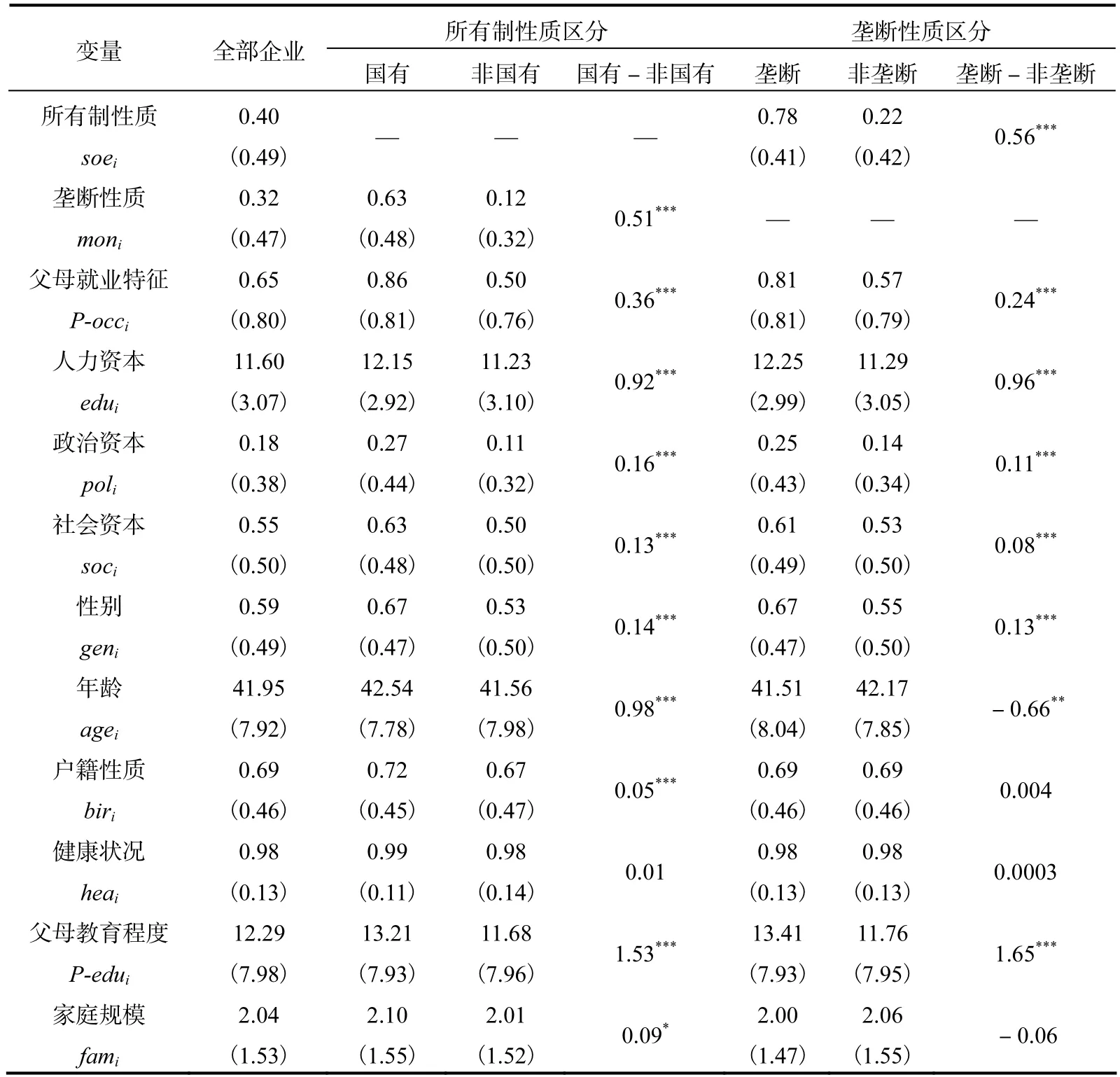

为了直观展示劳动者特征在国有企业/非国有企业、垄断企业/非垄断企业之间的差异,表2分类报告了样本的描述性统计结果。

表2 变量描述性统计

表 2对全样本以及按照垄断性质和所有制性质区分的子样本进行了描述性统计,主要报告了样本均值、标准差以及样本之间的均值差异与显著性。首先观察国有企业和非国有企业之间劳动者的个体特征差异。“父母就业特征”这一核心解释变量在两类样本间差距显著,在国有企业的劳动者样本中,其父母在国有单位就业的虚拟变量叠加值平均高达 0.86,而在非国有企业样本中仅为 0.50,直观地呈现了劳动者的家庭背景与其就业的所有制性质之间高相关性。在控制变量中,除了健康状况这一变量之外,其余变量都存在显著差异。相较于非国有企业员工,国有企业员工平均受教育时间多 0.92年,表明国企员工人力资本水平更高;党员比例高 16%,表明二者政治资本同样存在较大差异;依靠社会关系获取职位的比例在两类样本之间相差 13%,初步反映了关系资本在国企职位获取中的作用。

对依照垄断性质区分的子样本做类似分析。核心解释变量在垄断和非垄断的子样本中也具有显著差异。在垄断行业企业样本中,父母在国有单位就业的虚拟变量叠加值平均高达 0.81,而在非垄断行业企业样本中仅为 0.57,似乎同样呈现出父辈工作性质与子女就业单位是否垄断之间具有很强的相关性,但二者的差值小于国有样本/非国有样本间的差距。在控制变量中,除了户籍性质、健康状况和家庭规模之外,其余变量在垄断和非垄断行业之间的差异都是显著的。当然,描述性统计仅能从表面上初步观察样本特征,由于垄断和所有制性质大多交织在一起,因此在描述性统计中表现为由垄断性质导致的某些特征或许本质上是由所有制差异引起的,这需要进一步的实证研究。

(四)内生性处理与实证策略

在上述 6个实证模型中,被解释变量均为离散型虚拟变量,因此本文主要采用Probit模型进行估计,同时将OLS结果作为比较的基准一并报告。

“人力资本”可能是影响劳动者就业机会的重要因素,由于人力资本难以测度,因此使用受教育程度作为代理变量。然而,如果人力资本中被遗漏的“个人能力”对就业选择有显著影响,则这一影响将包含在扰动项之中,使估计量无法收敛到真实的总体参数而造成不一致估计。因此,上述 6个模型均需要考虑能力变量的内生性问题。解决解释变量内生性问题的主要方法是寻找工具变量,借助工具变量与扰动项的不相关性得到一致估计量。对于可能内生的人力资本edui,使用家庭规模fami和父母受教育程度 P-edui作为工具变量。从工具变量与内生解释变量的相关性来看,父母的教育水平从正向影响子女的教育程度;由于兄妹人数越多,家庭有限的教育资源将被摊薄,因此家庭规模对教育有负向影响。工具变量必须满足外生性要求,父母的教育水平和家庭规模对那些遗漏在扰动项中的难以观测的“能力”因素是不相关的,很多研究的实证结果表明,采用父母教育程度和家庭规模作为工具变量能很好地满足相关性和外生性要求。对工具变量的有效性和外生性不能仅依靠主观判断,在 IV+Probit方法估计的两阶段回归中,依据第一阶段 F值的大小排除弱工具变量的可能。为了避免工具变量本身的内生性问题,在“过度识别”的情况下进行工具变量外生性检验。如果事实上“人力资本”变量并无内生性,则使用工具变量会增大估计量的方差进而影响估计的有效性,因此还需在 IV+Probit下使用 Wald检验原理来判定解释变量是否真正存在内生性。如果解释变量并不是内生的,则对回归结果的分析以Probit模型为主。

五、回归结果分析

(一)父辈就业特征与劳动者职位性质:全样本的回归分析

1. 父辈的就业性质与国企职位的获得概率

表 3报告了模型 1的回归结果。由于被解释变量是离散型的二值选择,因此在OLS的基础上使用了Probit模型进行MLE估计,同时计算样本均值处边际效应以便同OLS估计进行比较。基于对遗漏变量引起内生性的担忧,我们将人力资本edui作为内生解释变量进行 IV+Probit回归。首先检验工具变量的有效性和外生性,第一阶段回归的F值为 72.14,符合F>10的经验规则,进而使用Sargan统计量验证工具变量的外生性(P值为 0.136),说明模型工具变量的选择是合理的。但是 Wald检验表明解释变量无内生性,教育程度edui与扰动项并不相关,意味着遗漏的能力变量对劳动者能否在国有企业就业没有影响。联系现实考虑容易理解,受限于能力变量的难测性,经理人在劳动者选聘过程中同样面临严重的信息不对称,很难基于短暂的职前考察而获得求职者的能力信息,在很大程度上仍然是凭借“文凭信号”做出判断。

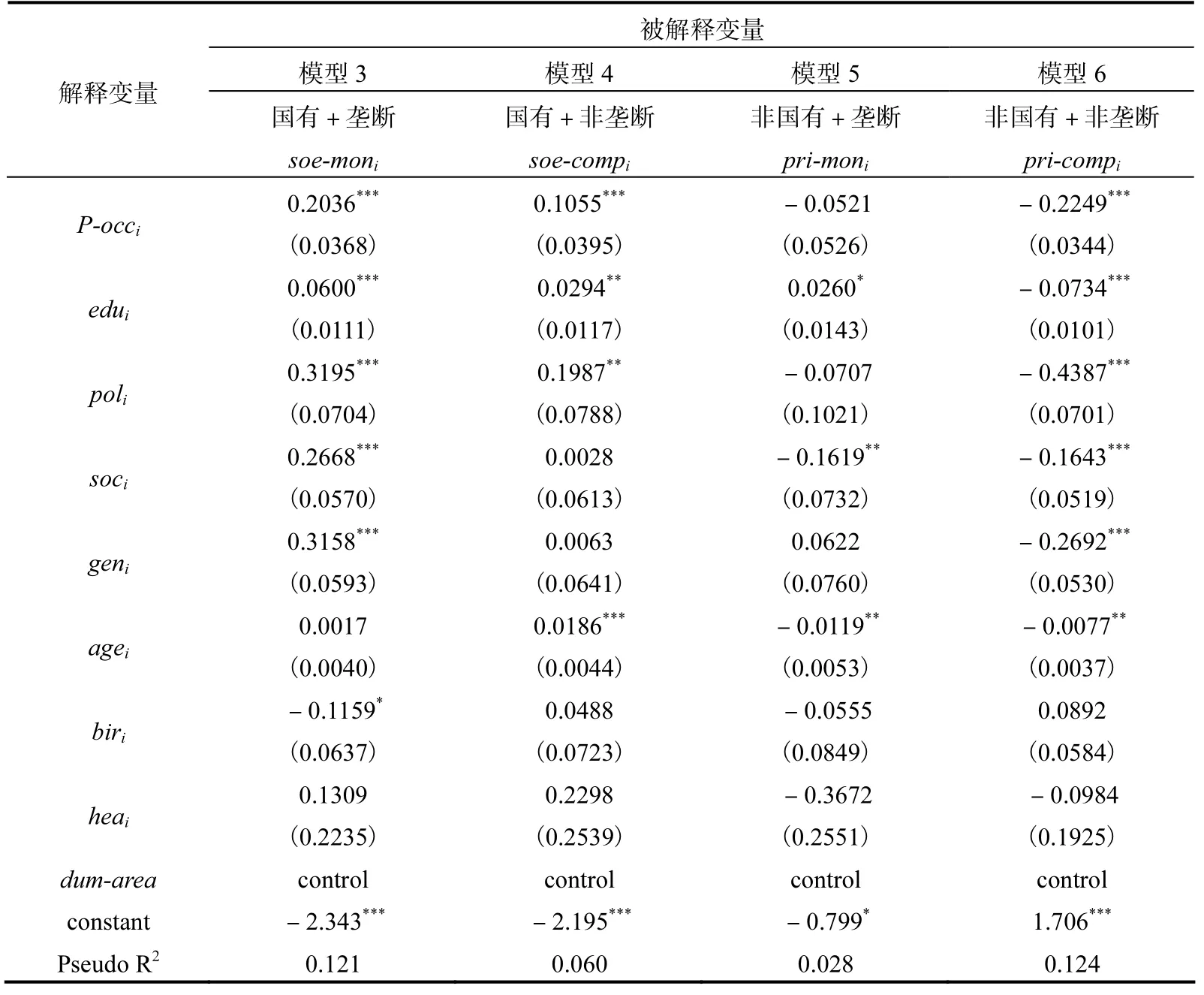

表3 模型1的回归结果(全样本)

在无内生性的情况下依据 Probit模型结果分析变量关系。模型的核心解释变量“父母就业特征”P-occi显著影响了劳动者的国企职位获得,而且这一结论是在较全面地控制了劳动者个体特征的基础上得到的,初步证明了父母在国有单位就业有助于劳动者更容易获得国有企业职位这一理论命题。控制变量中,人力资本edui、政治资本poli和社会资本soci都显著为正,说明这三个主要的个体特征有助于劳动者进入国有企业就业。具有良好教育背景的劳动者容易获得国有企业高薪职位是容易理解的,但政治身份和社会关系在获取国有企业“入场券”的竞争中都起到了重要作用,昭示了国有企业劳动力配置机制的扭曲。

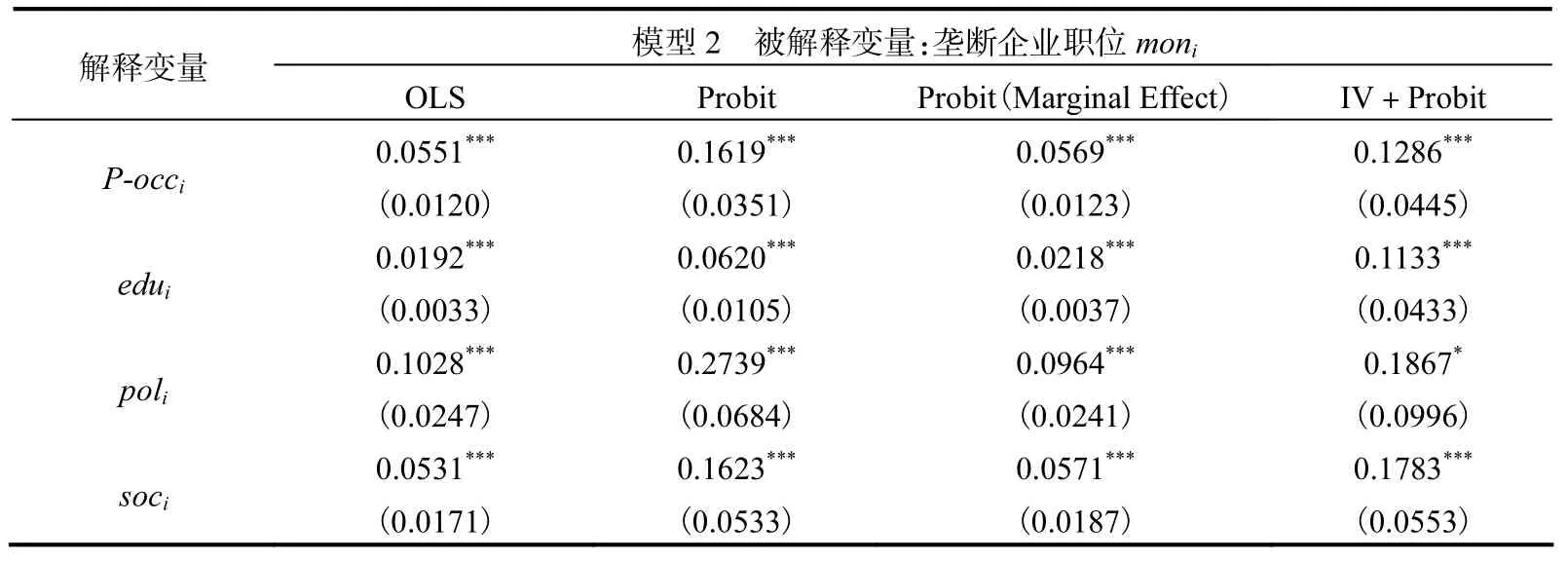

2. 父辈的就业性质与垄断企业职位的获得概率

表4汇报了模型2的回归结果。在IV+Probit模型中,第一阶段回归的F值远大于10,说明工具变量与解释变量高度相关。基于Sargan统计量的过度识别检验显示工具变量外生(P值为0.774),与扰动项无关。但Wald检验同样表明解释变量无内生性,人力资本edui与扰动项并不相关,意味着能力变量对劳动者能否获得垄断企业的就业职位没有影响。模型 2的回归结果与模型 1相似,核心解释变量“父母就业特征”P-occi显著为正,表明家庭背景也有助于劳动者获得垄断行业的就业职位。控制变量中,人力资本edui、政治资本poli和社会资本soci都显著影响了劳动者的垄断行业就业机会的获得。

表4 模型2的回归结果(全样本)

续表4

(二)严格分离垄断和国有性质的进一步回归

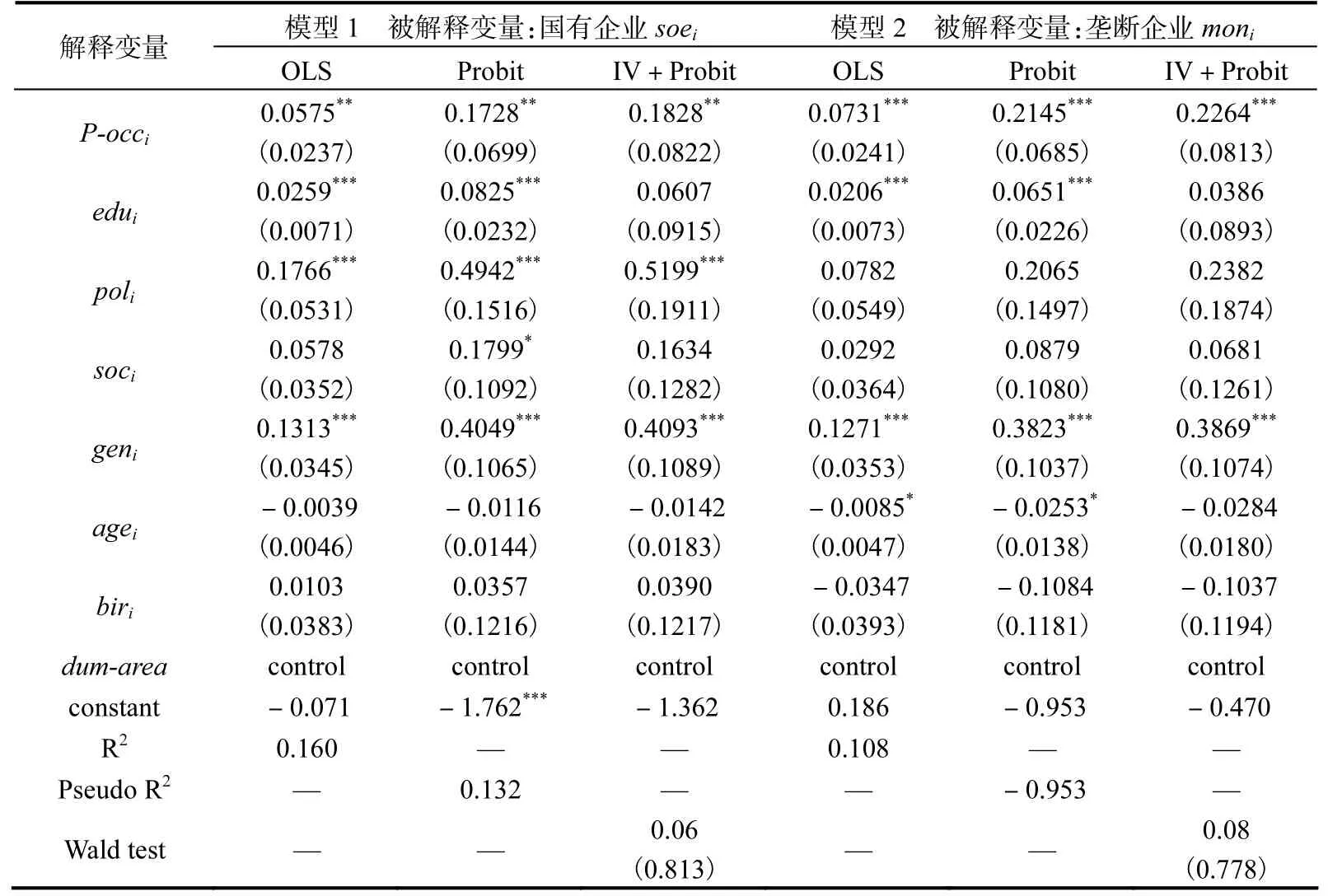

在 CHIP(2013)调查的国有企业就业样本中,63%的受访者工作单位具有垄断性质;而在垄断行业就业样本中,78%的受访者工作单位是国有企业。考虑企业国有属性和垄断性质高度重合的现实,如果不将这两个企业特征有效分离,仅观察模型 1和模型 2的回归结果,容易草率地得出国有企业和垄断行业都存在家庭背景导致就业机会不公的结论。出于对全样本回归结果可靠性的担忧,我们按照劳动者就业职位的特征,将样本进一步分为“国有+垄断”“国有+非垄断”“非国有+垄断”以及“非国有+非垄断”4类,在严格分离所有制属性和垄断性质的基础上进一步分析。在子样本的回归中,同样考虑了人力资本edui的内生性问题,但Wald检验结果同样表明其并非内生变量,限于篇幅表5中仅报告了模型3至模型6以Probit方法回归的结果。

首先考察核心解释变量“父母就业特征”P-occi在4个模型中的回归系数的显著差异。父母在国有单位就业对劳动者能否进入“国有+垄断”企业和“国有+非垄断”企业的影响均显著为正。与此形成鲜明对比的是,P-occi在以“非国有+垄断”为被解释变量的模型 5中不显著,而在以“非国有+非垄断”为被解释变量的模型 6中显著为负。即父母在国有单位工作仅能帮助劳动者在国有企业的就业竞争中占据优势,而对私有垄断企业劳动力配置机制无影响,这清晰地体现了家庭背景导致首要部门就业机会的不公根源于国有属性而非垄断性质。

控制变量之中,“人力资本”edui的影响在4个模型中均显著,但系数的方向有所不同。受教育程度对劳动者能否进入“国有+垄断”“国有+非垄断”以及“非国有+垄断”这三类企业的影响显著为正,而在以“非国有+非垄断”为被解释变量的模型中显著为负,表明高人力资本的劳动者更容易进入具有国有性质或垄断性质的高收入企业,“非国有+非垄断”企业在劳动者的就业选择过程中被认为是“不好”的职位,因此“人力资本”edui的系数显著为负。“政治资本”poli仅在模型 3和模型4中显著为正,表明党员身份有助于劳动者进入国有企业,而对获得“非国有+垄断”企业职位的影响不显著,对劳动者能否进入“非国有+非垄断”企业的影响显著为负,体现了“政治资本”poli仅有助于国企职位的竞争。“社会资本”soci在模型 3中显著为正,在模型4中不显著,而在模型5和模型6中显著为负。这意味着社会关系的正向作用仅体现在“国有+垄断”企业的职位竞争中,同时考虑到依靠亲友关系找工作的劳动者的人力资本水平大多不高,非国有企业劳动力的遴选机制“敏锐”地捕捉到这一信息并体现在实证结果当中。性别变量 geni的回归系数显示男性更容易进入“国有+垄断”企业,年龄agei、户籍性质biri和健康状况heai等控制变量对进入4种企业的影响无明显差异。

表5 模型3至模型6的回归结果

综合对比模型3至模型6中4类企业的就业机会方程即可得出基本结论:私有行业就业职位的竞争更符合“市场化”特征,劳动者能否进入此类高收入行业取决于“人力资本”edui水平的高低。只要企业具有国有属性,而无论是否处于垄断行业,其就业职位的获得就会与“父母就业特征”P-occi、“政治资本”poli以及“社会资本”soci等非市场性因素有关。这深入地揭示了国有企业劳动力配置机制中存在扭曲的现实,也印证了单纯垄断企业在剩余索取者有效监管下不会产生经理人基于聘用权寻租的理论假说。

(三)稳健性检验

依据理论分析,在国有单位就业的父辈通过与经理人的利益交换帮助子女进入国有企业的前提,是国有企业收入决定机制中人力资本高回报造成的职位稀缺性,即国企职位是求职者共同的就业偏好。在中国改革过程中,国企改制及高校毕业生就业制度变革对求职者的就业倾向和择业方式都曾产生了重要影响,从而可能影响实证结果的稳健性。其主要表现在,一方面,1992年市场经济目标真正确立以后,私有经济蓬勃发展,与之对应的是 20世纪 90年代国有企业经营陷入了困境,在此期间私有企业曾一度成为求职者的首选(邢春冰,2007)。从 2000年开始国有企业基本摆脱了困局,国有企业职位成为求职者竞相追逐的目标,因此在 2000年之后求职的劳动者才真正符合本文理论要求的样本条件。另一方面,需要考虑高校就业政策对毕业生就业方式的影响。1998年之前高校毕业生是“包分配”的,从 1998年开始实施大学毕业生自主择业,2000年完全停止了大学毕业生包分配政策。显然,当实施包分配政策时,无法体现劳动者就业的所有制类型是否受到父辈的影响。综合这两个方面,需要剔除2000年之前求职的样本。考虑到2000年之后进入国有企业的雇员大多数具有高等教育经历,因此选择 1978年之后出生的劳动者作为子样本能更准确地考察“父辈就业特征”对“子代就业性质”的影响。

由于1978年后出生人群在数据调查时期的年龄处于36岁以下,绝大部分健康状况良好(取值基本都为1),因此模型中不再包括“健康状况”变量heai。分年龄子样本的回归策略与全样本一致。

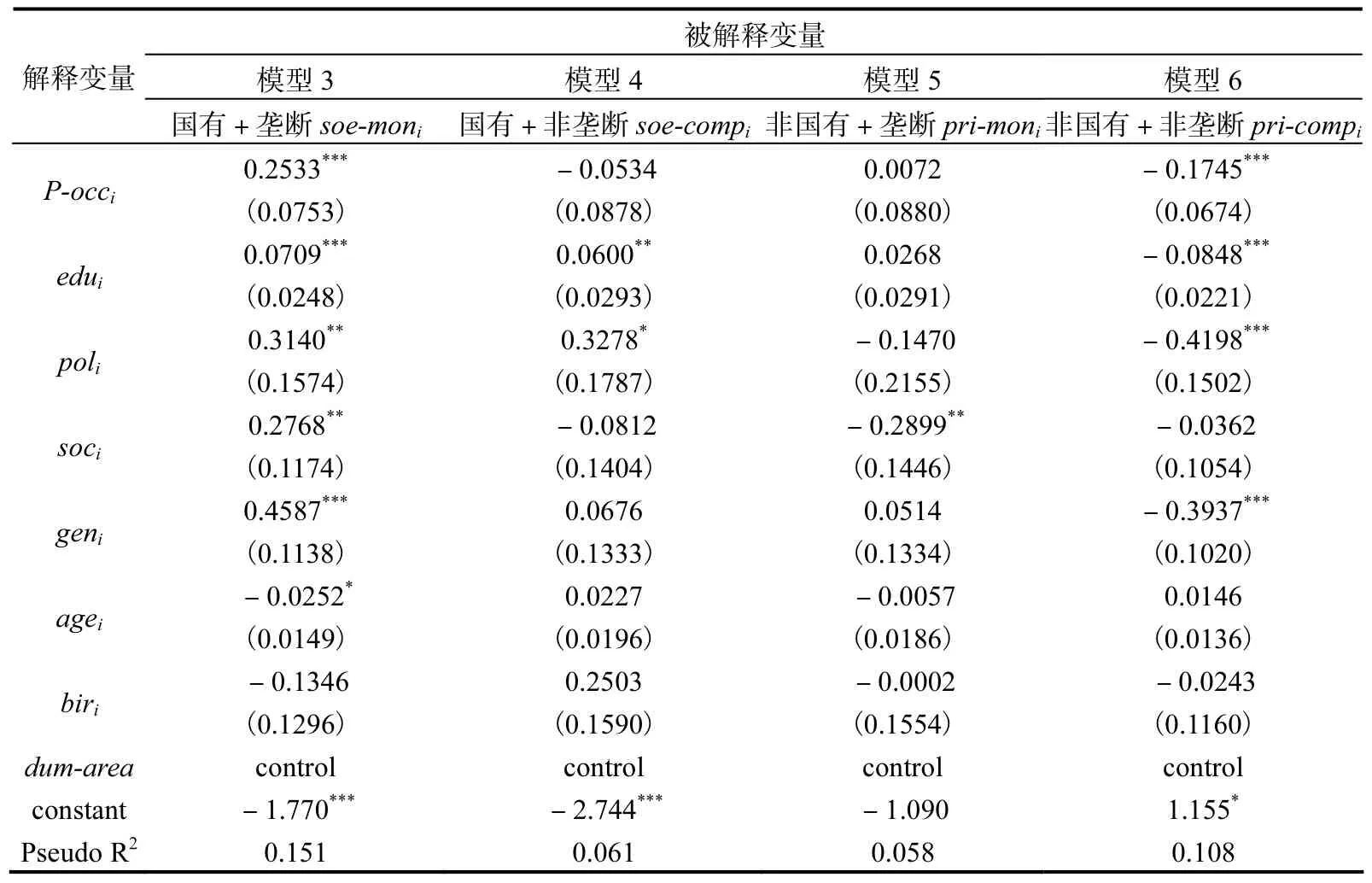

表6报告了1978年后出生的子样本中父母的就业特征是否影响子女进入国有企业及垄断企业的回归结果。在以 soei为被解释变量的回归结果中,核心解释变量“父母就业特征”P-occi及主要控制变量人力资本edui、政治资本poli和社会资本soci均显著为正,而在以moni为被解释变量的模型中,“父母就业特征”P-occi依旧显著,控制变量中人力资本edui显著为正,政治资本poli与社会资本soci不显著。该模型基本结论与全样本一致。

表7中是基于1978年后出生子样本的模型3至模型6的回归结果,工具变量及内生性检验结果与前一致,受篇幅限制此处只报告 Probit模型。在进入“国有+垄断”“国有+非垄断”“非国有+垄断”及“非国有+非垄断”等 4种企业的就业

机会方程中,核心解释变量“父母就业特征”P-occi仅对子女进入“国有+垄断”企业有正向的影响显著,而对“国有+非垄断”“非国有+垄断”企业职位的竞争无影响,对进入“非国有+非垄断”企业的影响显著为负。与全年龄的样本回归结果不同的是,代表家庭背景的变量在模型 4中不具备显著性,意味着具有政治地位优势的父母不再倾向于将子女送入非垄断的国有企业中就业,这实际上精准地反映了国有企业改革的影响,2000年第一轮国企改革基本完成之后,大部分国有资本控制了垄断行业,虽然仍有一些国有资本留存于非竞争行业,但从现实来看此类企业的收入优势不再明显,削弱了“国有+非垄断”企业职位的稀缺性,失去了对求职者的吸引力。其余控制变量的显著性与系数方向和全样本基本一致,不再赘述。分年龄子样本的实证结果证明了本文结论的稳健性。

表6 1978年后出生子样本的回归结果(模型1和模型2)

表7 1978年后出生子样本的回归结果(模型3至模型6)

六、简要结论及政策含义

在中国特殊的经济制度环境下,本文揭示了“父辈在国有单位就业”的劳动者在首要部门的职位竞争中能够轻易获胜的根源与理论机制。基本结论是,父辈政治资本能有效提升子女就业竞争力的根源在于国有部门特殊的产权结构对企业人力资本配置机制的扭曲,而与企业是否具有垄断地位无关,这一逻辑判断来自对国有和垄断这两类截然不同的企业特征的深入分析。国有企业剩余索取权和控制权的错配导致了公司治理结构中严重的激励不相容,所有权的虚置和政策性负担直接造成了剩余索取权对经理人外部约束的无效性,诱使企业经理人偏离利润最大化目标并以“廉价投票权”谋求合同薪酬之外的个人收益。国企经理人行为的异化特征普遍存在于企业工资决定方程和劳动力配置过程,经理人通过对劳动者支付畸高人力资本回报来提高职位稀缺性的同时,借助人力资本的难测性利用高薪的国企就业机会在劳动力市场上寻租。当求职者自身缺乏满足经理人租金需求的经济资本和政治资本的情况下,家庭背景将发挥关键作用,在国有部门就职的父辈更有能力通过显性和隐性的利益交换帮助子女在国有企业职位的“竞拍”中获胜,最终导致国有部门职位的代际承袭。

反观企业的垄断性质,人力资本的难测性在垄断企业中无法避免;基于利润最大化目标的“效率工资”和“公平工资”同样造成了垄断企业职位的稀缺性;而剩余索取权和剩余控制权的错配虽然在程度上不能与国有企业等量齐观,但“两权分离”式的公司治理结构依然会产生“两权错配”,使无法获得全部剩余的经理人也存在寻求合同薪酬之外替代性激励的动机。然而,“单纯”的垄断企业与国有企业的关键区别在于,私有产权下委托人基于对企业剩余的追求愿意付出监管成本来纠正代理人对利润最大化的偏离,由于不存在政策性负担造成的严重信息障碍,委托人通过对事后利润的观察来判断经理人行为合规性的渠道畅通有效。由于守住了委托人对代理人外部约束这“最后的防线”,因此激励相容的劳动力配置机制能正常运转,避免了非生产性特征介入就业竞争造成的机会不公。基于 CHIP(2013)数据,以劳动者就业单位“是否垄断”和“是否国有”为“二维坐标”,将总体样本划分为 4种就业类型的子样本构建实证模型,计量结果高度支持了理论假说:家庭背景等一些非生产性的个体特征仅在国有企业中显著提高了劳动者的就业竞争力,而与就业职位是否处于垄断行业无关。回归方法的多样以及“不同年龄段”子样本的一致结论保证了实证模型的稳健性。

本文研究结论不仅有助于从理论上正本清源,而且能消除人们通过日常经验观察形成的对企业垄断性质的长期“偏见”。破除劳动力市场中就业机会的不公,在短期内需要借助监管的加强弥补国有企业所有权虚置造成的外部约束不足,在长期则必须依靠国有企业改革的不断深入,正确的取向是混合所有制改革中产权结构的进一步多元化与政策性负担的真正剥离。