间谍、奇观与困境

——漫说间谍电影

2019-01-16春江

文 春江

间谍电影集中出现的时间标记明显,以20世纪的冷战为肇端,因惊险刺激的情节、炫酷绝伦的场面和智勇双全的主人公而引人入胜。近期《碟中谍6:全面瓦解》的上映,又一次把观众带入了谍战影片的世界当中。自1996年第一部《碟中谍》上映以来,汤姆·克鲁斯主演的这一间谍电影系列已走过二十余载春秋,拍摄了六部影片,在这个CG满天飞的年代里,他坚持实拍、挑战危险的稀缺品质,让主角伊森·亨特如同古希腊英雄赫拉克勒斯的再现,和007系列里的詹姆斯·邦德、《谍影重重》系列里的杰森·伯恩一起,成为最被观众熟悉和喜爱的三大超级特工。

然而间谍这一角色是古老的,早在《史记》和《荷马史诗》中便有这一类似人物的身影,为什么到了20世纪才有了成为一种电影类型的趋势?007系列小说创始人伊恩·弗莱明(Ian Fleming 1908—1964)把故事背景放在“二战”时期,而在电影上为什么变成了冷战,现在的间谍电影又是如何变化的?谍影风云,映射着时代变迁。

作为类型的间谍电影

自1989年柏林墙倒塌、苏联解体以后,冷战就结束了。冷战期间,间谍对抗成了一种常态,也给影视作品提供了源源不断的素材。20世纪60年代开始影视化的007系列,就是典型的冷战思维。在007系列中反复出现的大反派“魔鬼党”,其实就是苏联的化身,可是电影出于避免过于浓重的意识形态色彩的考量,改头换面做了修饰。魔鬼云云,不过是铁幕背后红色政权的代指。于是英俊潇洒的詹姆斯·邦德在一场又一场的阴谋中,力挫强敌,拯救世界,在电影镜头的流转中,把大英帝国的绅士派头展现无疑。

而在《碟中谍》作为一部电影被搬上大银幕的30年前,一部名为《虎胆妙算》的电视剧横空出世。一个专门解决高难度问题的间谍组织,一份任务下达后即刻销毁的录音,一群分工明确各有特长的间谍……这些日后在《碟中谍》系列影片里被发扬光大的元素,电视剧中一点儿不缺,相反,在故事的讲述和悬疑部分的设置上,甚至还优于电影。《虎胆妙算》就是那种典型的冷战思维的产物,所以今天再看承袭自它的第一部《碟中谍》,从故事编排到扮相和节奏,都是好莱坞20世纪四五十年代的风味,属于冷战遗留物。

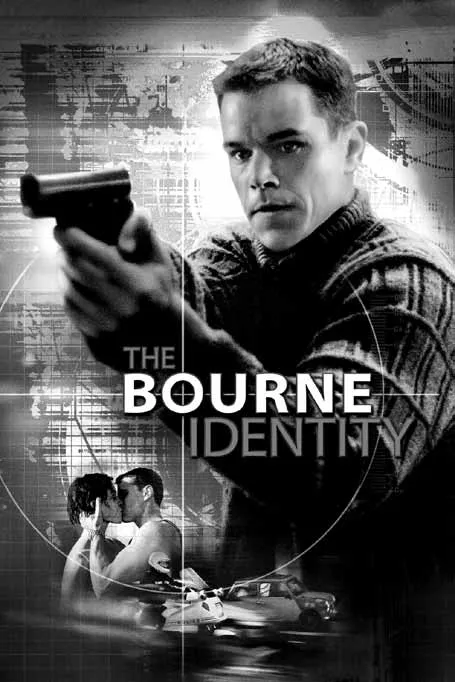

千禧年后诞生的《谍影重重》,更在意的是作为间谍的个体是如何真实生存的。于是我们看到了拳拳到肉的贴身搏杀,政治细节的巧妙刻画。在《谍影重重》里,没有传统间谍片里穷凶极恶的大反派,取而代之的是体制对于自己培养出来的螺丝钉的迫害;没有智慧超群同时武力爆表的特工,只有一个失去记忆但能力不凡的杰森·伯恩。在这里,间谍更像一个有着超常能力的普通人,而非不食人间烟火的无敌战士。

《谍影重重》电影海报

时代大概真的不一样了。宏大叙事在观众审美疲劳之后迅速从间谍影片中退居二线。拯救世界、对抗邪恶的大反派越来越沦为一个背景的铺陈,目的只是为了让主角有个出手的借口,在出手的过程中,美女、飙车、打斗……一切让人肾上腺素加速分泌的事物都被塞了进来,只为博观众开心。

所以我们看到007系列里面詹姆斯·邦德身边的女人越来越美艳,装备越来越新奇,仿佛007是在把玩奢侈品和找女人之余,顺带完成了任务。汤姆·克鲁斯也不含糊,上天下地各种折腾,炸克里姆林宫、跳迪拜塔、水中闭气、徒手攀岩、高空跳伞、爬直升机……怎么玩命怎么来,怎么刺激怎么演。杰森·伯恩更是开始思考“我是谁?我从哪里来?我要到哪里去?”这样的终极哲学命题。

究其原因,当进入全球化、科技发展、跨国公司增多,间谍才有了强大的现实支撑;冷战不同于“热战”,恰是间谍这种无声敌视最为适宜,间谍电影具备了开阔的历史环境,它树立敌我阵营,通过冷酷严格的纪律和绝不跨越的界限还原那个时期的尖锐对抗。上级作为绝对命令,高高在上,对上级的尊重意味着对敌人的残忍,对上级的态度反映间谍片发生着微妙的变化:邦德风流多情,始终对上级唯命是从,对敌人毫不手软;伊森·亨特抱着对上级的尊重,可是换来的常常是不解和弹压,他要在敌我双方中找到平衡;杰森·伯恩更是首先被上级塑造,然后被上级追杀,回归家庭和自我。

每一次解码都是编码,从传奇性的间谍故事到日常的间谍生活,从冷酷理性的独行侠到渴望享有婚姻家庭的平凡人,这种带有想象性的情境变化,是间谍电影解决冷战后叙事上缺乏动力做出的尝试,当时代变迁,敌我关系变得扑朔迷离,特工这一横亘在国家、灵与肉之间的个人身份焦虑,较之僵化的意识形态对抗更为隐秘而深刻。

间谍、英雄与奇观

谈起间谍,我们风声鹤唳。是间谍还是英雄,不同的政治立场和个人境遇,会得出不同的结论,而到底孰是孰非,还要听从历史深处的声音。冷战结束后的间谍片,把敌人设定为恐怖组织和邪恶的野心家,纾解间谍片缺乏叙事动力的焦虑。当奶油小生霸屏、审美走向耽美、男女性征暧昧,阳刚、勇敢、有力的男性形象似乎只有在枪声炮影中找到存在价值,诚然,和平年代自然有更多的审美选择,但是这份自由来源于有人捍卫自由,正是有人负重前行,才能轻松言笑,如果为了更多人的合法利益而付出的人是英雄,那么某些间谍便是这类人。

《碟中谍6:全面瓦解》电影剧照

间谍过着双面人生,用假身份混迹各种场所,很好地诠释了人们内心深处对于另一种生活的假想。在间谍生活中,他可以享受角色赋予的自由,出离他熟悉的日常生活,可以合法伪装、使用谎言而被观众原谅。同时,他又要回归日常生活,处理复杂的上下级关系、国家与个人生活的关系。平凡与传奇的转变在于一瞬之间,所谓把日子过成电影也不过如此,故而白日梦般吸引我们。

007系列电影海报

但是间谍电影的可观性还不在于这里。毕竟是商业娱乐和文化观念的结合品,无论是邦德、阿汤哥还是马特·达蒙,他们都注重表现西方世界的奇观,宣扬西方的文化理念。自1962年007系列的第一部电影《诺博士》开始到最新一部的《幽灵党》,“铁打的007,流水的美女和跑车”,《碟中谍》每一部都要突出一种亮点,或者是飙车、开飞机,不是破除高级炸弹就是制止病毒传播,只要这个系列还拍下去,这些元素就大概率会保持下去。

该种电影的空间跨度大,世界五大洲任我行,忽而法国、美国、俄罗斯,忽而中东、北非、中国,他们使用的武器高端隐秘,地上跑的、天上飞的、身上带的,都让人叹为观止。据说谍战电影已经成了不少军火商、名牌奢侈商品青睐的投资对象,他们一边营造视觉奇观,拉升肾上腺素的分泌,一边用软广告的形式为西方的强大帝国争光夺目;在人物设定上,邦德的多情用于区别于敌方的冰冷,为西方抹上一层温柔光环;阿汤哥满世界跑,为驱逐敌方特工、拯救人类而奋斗终生,俨然救世主的形象,尽情播撒博爱、自由和权利的观念;《谍影重重》系列把目光集中到特工个人内心世界,直面特工内心的痛苦和挣扎,面对信仰、背叛等诸多方面,充满对个人身份的追寻和考量,同样是在展现西式人文关怀。

这类电影的输出大国是美国,在后冷战时代,尤其是阿富汗战争和伊拉克战争之后,无论如何不能忽视国内对于战争喧哗纷纭的评议,从20世纪中叶到21世纪后的间谍片表现出舆论风向的变化,首先是间谍片人设的转变,其次是电影切入视角也由国家集体变为具象个体,好像李安《比利·林恩的中场战事》和诺兰《敦刻尔克》展现的那样,其个人意义上的反思和寻回占据上风,人物形象也突破了高大上的口号式设定。

间谍影片路在何方

对于系列电影来说,因为粉丝基础和前作铺垫的存在,其叙事成本大大降低,所以很受青睐。近年来,随着IP热的浪潮,系列电影俨然成为电影的发力趋势,在国际上已经有了上述三大谍战系列片,能够持续多年证明这一题材的市场号召力和开发潜质,不过电影叙事动力的变化也表现出这一题材在不断突破困境,抛出指向现实的锚链。

毋庸置疑,间谍的背后必然有集体的推动或者强大的资本,在危险中穿梭,智商和能力以及运气异于常人,而随着战争在规模上的减小、频率上的降低、形式上的转变,很可能间谍就是一份普通的职业,拿一份工资,偶尔出差做任务,渴望做一个中产,剧情视角日趋细致,人物主体性越来越强,甚至有一天怀疑所做事情的合理性,这种探索在一些电影里现已初露端倪。

反观中国,对于谍战题材来说,并没有十分成熟的IP出现。在电视剧领域,间谍题材佳作频出,《潜伏》《风筝》《面具》……但在电影上,精品没那么多,《风声》是近年来难得的高水准国产间谍影片,但没有优秀的后来者,应该说是一个遗憾,至于优秀的谍战题材系列电影更是近乎空白。

一定程度上,间谍题材本身的时代背景相对敏感。成熟间谍体系的催生离不开战争的推动,由于史料缺乏,中国古代的间谍作战方式基本处于空白,凭空架构故事难度过大。直到近代史,自清末民国之后,凭借相对完善的记载,间谍作战的方式和间谍故事才得以保留。至于当代间谍题材,由于其敏感性和机密性,所以间谍题材的影视作品都扎堆在民国,表现国共两党的对峙和渗透,当代题材近乎绝迹。我们可以看见007在伦敦大展拳脚,却很难在大银幕上一窥中国特工的身影。

不仅如此,间谍片始终在想象或者塑造着那个“敌人”,无论这个“敌人”是某个敌对国,还是出现问题的国家机器,都是国家作为一枚符号不断被形塑、描画和校正的过程。敌我界限分明之时,“我”是绝对正确的;敌我之争不再重要,内部出现矛盾,“我”能够察觉到并且表现出来;对渴望回归家庭和寻回自我,“我”给与尊重,由此传达了一个宽容自由和尊重权利的国家形象:无论如何变迁,“我”都是站在正确的一面。

当全球化、区域化和个人化的呼声错杂多变,三者的裂缝彼此扩大,表现间谍如何既不绑架集体又不被集体绑架,如何在多方利益冲突中找到平衡点,恐怕成了一众谍战片的思考方向,那是光照进来的地方。

《碟中谍6:全面瓦解》电影剧照