利福平和异烟肼致皮肤过敏反应及脱敏疗法的研究进展

2019-01-14熊朝刚任斐吕小会任磊鹏周俊李颖

熊朝刚 任斐 吕小会 任磊鹏 周俊 李颖

我国结核病疫情依然严峻,2010年全国第五次结核病流行病学抽样调查报告显示,2010年15岁及以上人群活动性肺结核的患病率为459/10万,涂阳肺结核患病率为66/10万[1]。利福平及异烟肼作为结核病治疗的核心药物,在治疗过程中可能发生多种药物不良反应,而使患者治疗依从性降低,抗结核治疗失败,皮肤过敏反应也是患者放弃或中断治疗的主要原因之一[2]。但至今还没有其他药物可以取代异烟肼及利福平的治疗地位,使得降低两种药物不良反应及其并发症成为临床迫切关注的问题。但是目前国内尚未出台针对抗结核药物脱敏治疗的共识及指南,临床上对该方面的报道也多为个案报道,导致临床治疗无据可依。笔者针对利福平及异烟肼致皮肤过敏反应的类别、机制及脱敏方案进行综述,为临床治疗提供一定参考。

一、利福平和异烟肼致皮肤过敏反应的致敏机制

抗结核药物可以导致皮肤过敏反应,发生率5.7%,是临床上最早最容易发现的不良反应类型,但每一种抗结核药物导致皮肤过敏反应的概率不一样,吡嗪酰胺为2.38%、利福平为1.23%、异烟肼为0.98%、乙胺丁醇为1.44%[3]。且有研究表明,利福平和异烟肼导致的皮肤过敏反应多为迟发性过敏反应[4],具体机制尚不明确,多认为与免疫机制有关。由于抗结核药物的迟发性过敏反应机制研究较少,具体到利福平、异烟肼则研究更少,故从以下相关理论寻求线索:(1)半抗原理论[5]认为,相对分子质量<1000的小分子药物(如利福平及异烟肼)通常不具有免疫原性,往往通过范德华力、静电或氢键直接与T细胞受体或者组织相容性抗原(MHC)结合,表达于抗原提呈细胞(APC)表面进而激活T细胞,活化后的T细胞在白细胞介素-2(IL-2)和γ-干扰素(Interferon-γ,IFN-γ)等细胞因子作用下,增殖分化为效应T细胞和记忆T细胞。当记忆T细胞再次与抗原作用后,可迅速增殖分化为效应T细胞,与相应抗原接触后引发迟发性过敏反应。(2)在严重药疹患者中,如中毒性表皮坏死松解症(toxic epidermal necrolysis,TEN)、药物超敏反应综合征(drug-induced hypersensitivity syndrome,DIHS),发现调节性T细胞(Treg)功能紊乱,导致免疫失调和疱疹病毒的激活[6]。提示可以检测结核感染患者Treg细胞水平来观察是否存在功能紊乱,可能是发生迟发性皮肤过敏反应的原因之一。(3)HIV感染或疱疹病毒感染可以引起大量的免疫激活,如黏附分子的上调、人类白细胞抗原(HLA)分子的表达增强和细胞因子的产生,降低了T细胞的激活阈值,在药物及感染的“共刺激”下,极易发生迟发性过敏反应[7]。对于结核感染患者是否存在大量的免疫激活也可成为未来研究的内容。(4)药物的致敏可能还与基因相关,发生过敏反应的患者与耐受抗结核治疗的患者相比,细胞色素P450酶系多态性(CYP2C19和CYP2C9)与麻疹样皮疹的风险相关[5];ABCC2单倍体与抗结核药物导致的斑丘疹有关[8],提示ATP结合子(ABC)转运体基因的遗传变异与药物不良反应具有相关性。但由于文献中使用的抗结核方案为利福平、异烟肼、吡嗪酰胺、乙胺丁醇的四联方案,无法明确是否利福平、异烟肼与发生不良反应的关系,有待进一步研究。

二、利福平和异烟肼致皮肤过敏反应的类型

药物引起的过敏反应分为轻度、中度、重度。轻度:症状轻微,一般不需要特殊治疗,也不需要停药;中度:有较明显症状,对器官和功能有一定损伤,需要处理和(或)停药;重度:病症重,对器官和功能明显损伤,甚至致残、危及生命,需要住院治疗,甚至需要及时抢救。异烟肼及利福平同其他药物一样,都可以引起各种类型的皮肤过敏反应,可以出现轻中度的皮肤过敏反应,如:麻疹样药疹、斑丘疹、固定型药疹、皮肤血管炎、苔藓样药疹[9-11],后三者极少发生,仅为个案报道,且皮损表现、病程、起病时间等不具有代表性;也可引起危及生命的重度过敏反应,如:史蒂文斯约翰逊综合征(Stevens-Jahnson-Syndrom,SJS)、DIHS[12-13]。麻疹样药疹或斑丘疹是最常见的表现,约占所有皮肤过敏反应的95%[14]。

1. 麻疹样药疹或斑丘疹:有文献报道,麻疹样药疹或斑丘疹初次反应一般出现在使用抗结核药物(根据临床经验可认为异烟肼和利福平的可能性大)后的7~14 d左右,首先表现为红斑或丘疹,之后向四周散开;在一些严重反应的患者中,受损皮肤会逐渐聚合成类似于红皮病的表现。多数情况下属于自限性疾病,可以进行间断治疗[4]。但应注意,斑丘疹的出现可能是一些严重皮肤过敏反应的初始症状,如SJS或DIHS,应密切监控病情发展。

2. SJS:是一种严重的皮肤过敏反应,与TEN属于同一皮肤过敏反应类型,表皮脱落的发生率占SJS患者的10%,占TEN中的30%[15]。利福平和异烟肼都可引起SJS和TEN,早期症状表现为发热、咽喉疼痛、咳嗽、眼睛刺痛、全身不适,容易与上呼吸道感染相混淆;进而迅速进展为全身皮疹、靶器官受累、表皮和黏膜脱落,应重视早期疼痛性红斑和手掌脚底水疱的重要特点。

3.DIHS:是一种罕见的、危及患者生命安全的、并发嗜酸性粒细胞增多的严重药物全身不良反应,死亡率在2%~10%[16]。以伴随重要器官严重受累的皮肤受损和多种人类疱疹病毒再激活为特点,器官受累主要表现为肝脏、肾脏的间质性炎症,也会出现肾功能不全等严重后遗症[17]。抗结核药物也可以导致DIHS的发生,总的发生率为1.2%,异烟肼及利福平的发生率最大,其中利福平为26.7%、异烟肼为6.7%”[18],且无剂量依赖性,中位发生时间在用药后24 d[19]。

三、致敏药物检测

抗结核药物的治疗需要多种药物联合,发生过敏反应后,及时区分出致敏药物对结核病治疗的依从性及不良反应的治疗至关重要。现阶段,还无法找到一种合适的体外检测方法来确定致敏药物,确定利福平、异烟肼等致敏药物主要依靠药物激发试验。尽管药物激发试验是判定致敏药物的金标准,但因存在再次诱发过敏反应的风险而需在可控的医疗环境中进行[20],并结合临床医师的经验进行确定。

贴片试验则需要将过敏原贴片(参照欧洲基线系列过敏原制造)置于患者完好的背部皮肤表面,根据患者皮肤反应确定是否为过敏原,在接触性皮炎的诊断中应用比较广泛[21]。对于区分引起皮肤过敏反应的抗结核药物,可以将含有利福平或异烟肼等药物的贴片贴于患者完好的背部皮肤上,如果贴片部位的皮肤出现瘙痒、红肿等过敏表现,则可以初步确定,但要注意可能诱发严重过敏反应[22-23],特别是对于并发人类免疫缺陷病毒(HIV)感染的结核病患者,再次诱发严重过敏反应的风险高达91%[24],故在此类患者发生皮肤过敏反应后,贴片试验要慎重使用。

药物淋巴细胞刺激试验(drug lymphocyte stimulation test,DLST)作为一种体外诊断方法,安全性好,通过使用利福平、异烟肼等抗结核药物刺激分离的外周血单个核细胞,观察淋巴细胞增殖指数,对于致敏药物的判定具有一定的意义,但需要专业的实验处理[25]。孙勤等[26]评价了DLST对于诊断抗结核治疗中致敏药物的特异度及敏感度,显示对异烟肼和利福平引起超敏反应的敏感度分别为64.5%、48.0%,特异度分别为93.3%、94.7%,说明DLST的敏感度一般,但特异度较高。

四、脱敏治疗方案

在临床治疗中,脱敏方案还没有固定的治疗标准和指南,大多为个案报道,病例汇总研究稀少,参考性不强,可参考文献也较少。笔者通过整理资料汇总以下方法,以提供治疗参考。

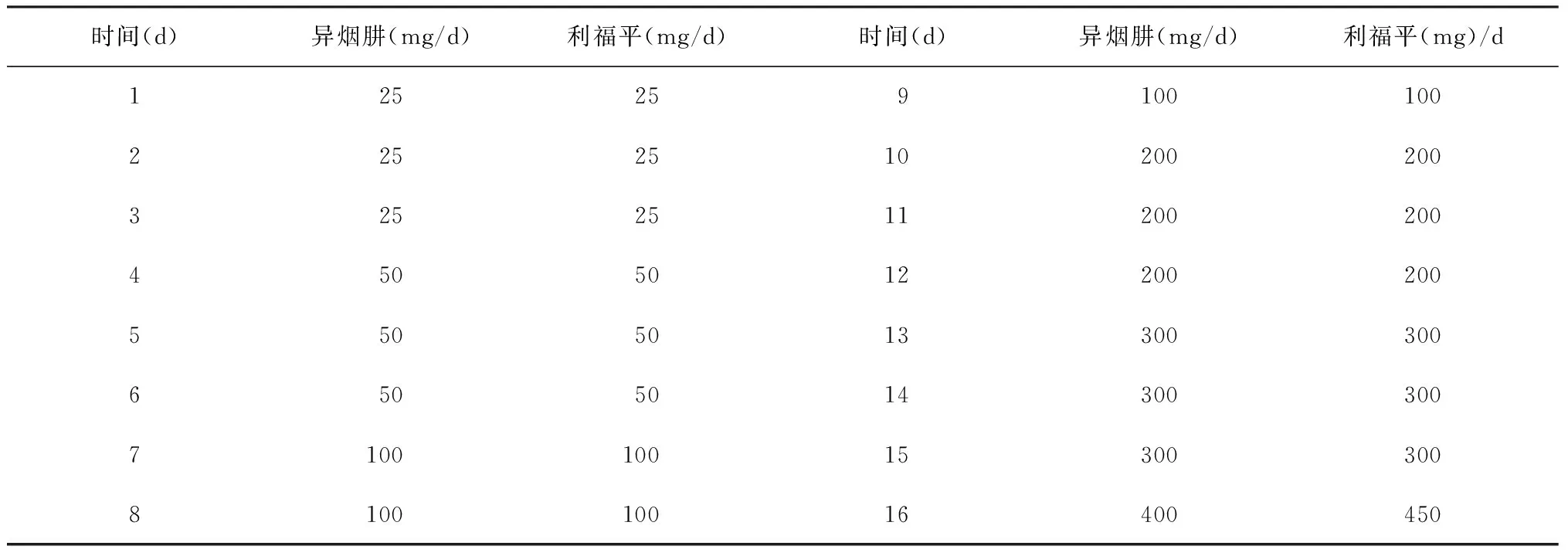

表1 日本结核病学会方案

注异烟肼和利福平均为1次/d,顿服

1.日本结核病学会方案:日本结核病协会在1997年提出了针对异烟肼和利福平脱敏治疗的建议,在日本广为使用,具体方案见表1[27]。Kobashi等[28]对上述方案进行了回顾性研究,入组患者均为对利福平或异烟肼过敏且在日本6家医院接受治疗的患者,且排除SJS等严重皮肤不良反应者,按照上述方案进行脱敏,异烟肼的脱敏成功率为81%(13/16),利福平的脱敏成功率为77%(23/30);不良反应消失后与进行脱敏治疗时的时间间隔在脱敏治疗成功组[(27.2±1.8) d]和失败组[(15.6±1.2) d]间的差异具有统计学意义(P=0.012),提示在不良反应消失后,脱敏治疗开始越晚,成功率越高。Chihara等[29]应用上述方案对1例异烟肼引起的过敏性肺炎成功进行了脱敏治疗,证明上述方案也是有效的。此方案在脱敏成功率和安全性方面均较好,操作步骤简单,实用性强,在对利福平和异烟肼轻中度过敏需要脱敏的患者可以考虑此方案进行脱敏。

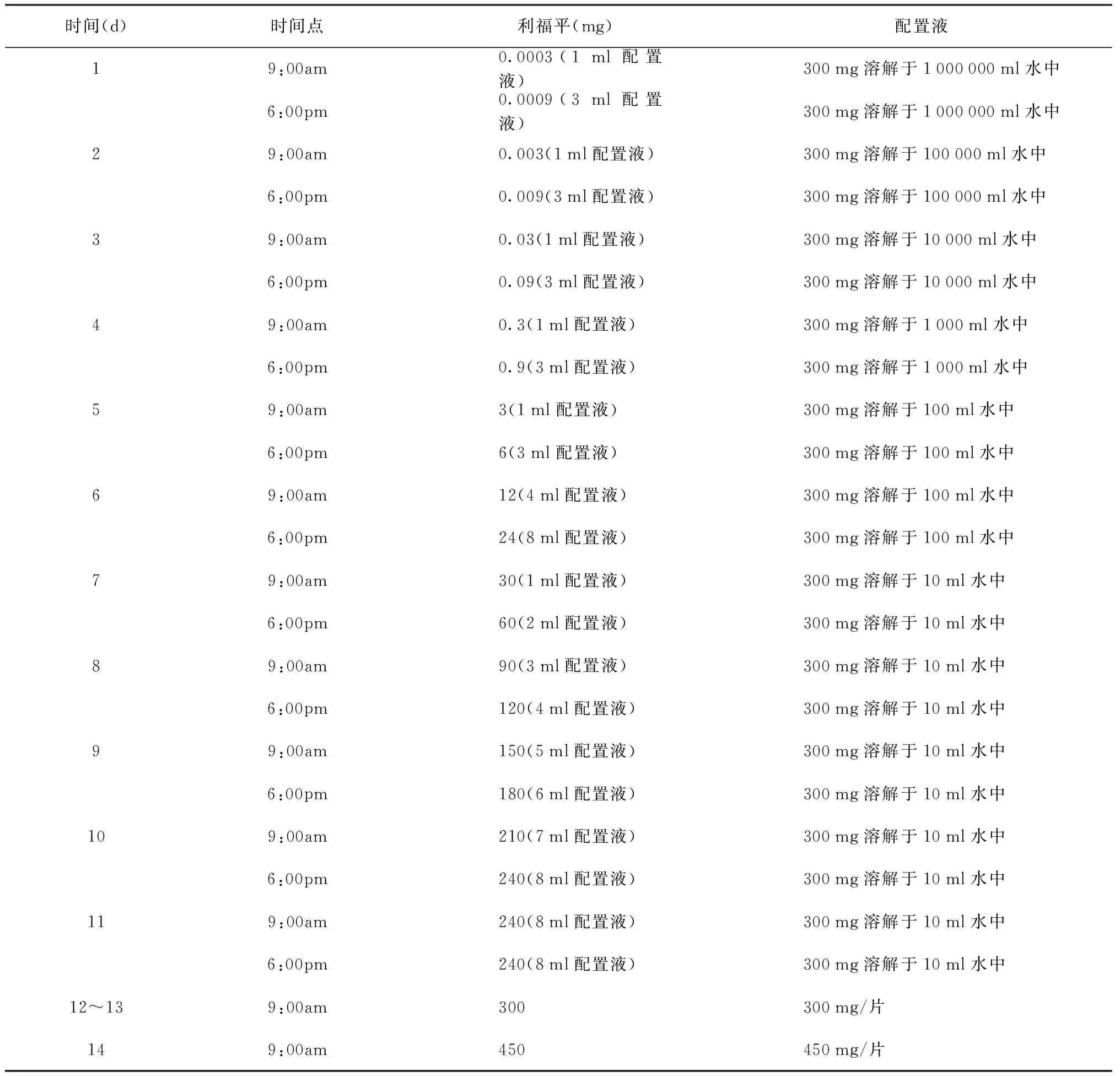

2.极低剂量缓慢递增,高剂量快速递增方案: Siripassorn等[30]采用“极低剂量缓慢递增,高剂量快速递增方案(表2)”对19例抗结核药物导致的过敏患者进行了回顾性研究,包括利福平所致6例、异烟肼7例、乙胺丁醇6例,其中重度过敏者8例,分别为SIS 4例、多形性红斑3例、DHIS 1例,最终脱敏成功率为78.9%,并表明:(1)脱敏失败者再次发生的过敏反应均较轻,多为黄斑疹;(2)抗组胺药及类固醇激素的使用对脱敏成功率没有影响;(3)脱敏治疗与患者是否耐药没有必然联系;(4)重度反应组药物脱敏成功率(62.5%)较轻度组(86.7%)差异有统计学意义(P=0.297)。此方案初期给药剂量极小,不易诱发再次过敏,但药液配置麻烦,给药过程太繁琐,临床实用性不强。对于利福平和异烟肼重度过敏的患者,特别是SJS和(或)TEN患者,原则上禁止脱敏治疗,如临床确实需要脱敏治疗,可以考虑“极低剂量缓慢递增、高剂量快速递增方案”,但仍有再次诱发严重过敏的风险[31]。

3.类似于青霉素脱敏的方案:在欧美国家,未对异烟肼及利福平脱敏治疗进行研究,仅有少量成功的病例报道[32]。方案为短时间快速脱敏,参照青霉素脱敏方案制定,多在24 h 内完成。Holland等[33]对1例45岁由利福平、异烟肼、吡嗪酰胺引起的药物过敏的黑人女性患者成功进行了脱敏治疗;针对异烟肼脱敏的具体方案为:以0.1 mg的极低剂量开始,每隔15~30 min增加1倍剂量,直到剂量达到150 mg为止,之后每隔12 h给予150 mg,直到脱敏完成;在脱敏过程中,发生了低热、皮疹反应,给予40 mg(顿服)泼尼松缓解;完成脱敏后,维持每日40 mg泼尼松,1个月后每日减少5 mg,直到剂量减完为止。此方案研究报道较少,全部为个案报道,可参考性不强,极易发生再次过敏,不推荐临床按照此方案进行脱敏治疗。

4.“9日方案”:国内学者多以“9日方案”进行脱敏治疗,即以每日顿服量的1/9为首服量,逐日递增该剂量,第9日服满全量,完成脱敏治疗。如利福平顿服量为0.45 g/d,则首服量为0.05 g,逐日增服0.05 g,第9日服至全量0.45 g;异烟肼顿服量为300 mg/d,者首服量为33 mg,第9日服至全量300 mg。张玉兰[34]在“利福平、异烟肼过敏性皮炎脱敏疗法21例报告”中对“9日方案”进行了研究,脱敏治疗成功率为90.5%(19/21)。同日本结核病学会方案一样,此方案脱敏成功率和安全性也较高,鉴于所有受试患者均为轻微过敏患者,仅推荐用于对利福平和异烟肼轻中度过敏需要脱敏的患者使用。

5.脱敏顺序:对于可以明确2种及以上抗结核药物发生的皮肤过敏反应,脱敏顺序的确定也是临床医师面临的问题。

表2 极低剂量缓慢递增,高剂量快速递增方案

注异烟肼的脱敏方案同利福平

Thong等[35]对脱敏顺序的研究可以提供借鉴,该研究提出2种药物脱敏的时间间隔应为3~5 d,但对于重度过敏反应的患者应间隔1周以上,剂量递增最好间隔24 h,序贯脱敏治疗推荐按照利福平、异烟肼、吡嗪酰胺的顺序进行。

现阶段,对于利福平及异烟肼的脱敏治疗,还存在很多的问题。药物的致敏机制研究不明确、致敏药物的检测缺乏有效手段、没有统一的脱敏方案指南或标准、小剂量脱敏药物配置缺乏标准,是导致很难实施有据可依的脱敏治疗的原因,常延误结核病过敏反应患者的治疗。深入研究异烟肼、利福平导致迟发性皮肤过敏反应的机制及脱敏方案,可对此类患者的治疗起到积极作用。