一曲胡旋向长安

——原创歌剧《莫高窟》评析

2019-01-14石一冰图片提供中国广播艺术团

文:石一冰 图片提供:中国广播艺术团

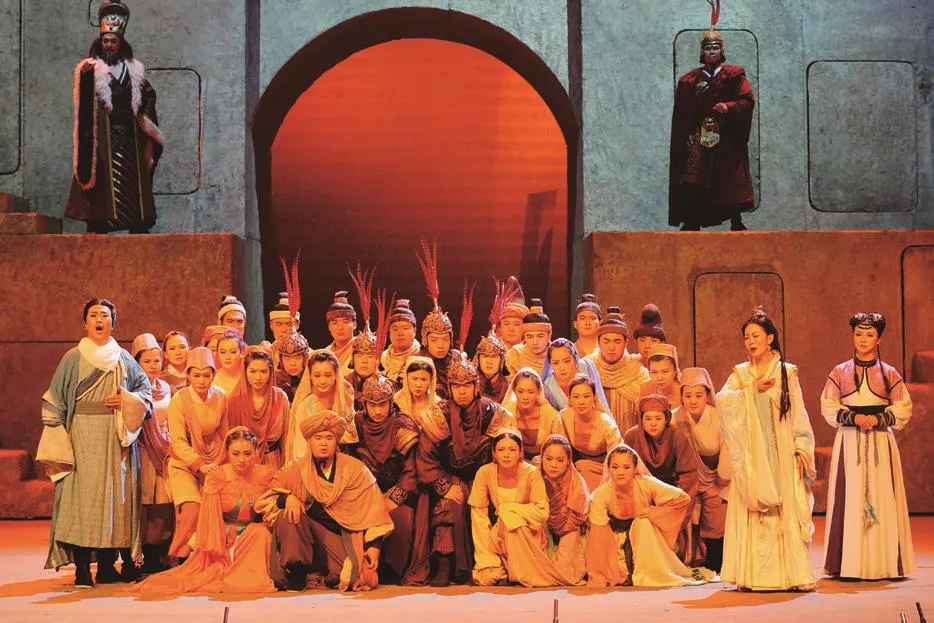

2018年5月4日,原创歌剧《莫高窟》在天桥剧场首演。作为北京文化艺术基金2017年度资助项目,其创作团队集结了不少业界精英,包括编剧王景彬、作曲刘长远、导演梁宇,以及担任总策划并执棒指挥的彭家鹏。除了民族乐队伴奏外,该剧还兼采美声唱法和民族唱法,由薛皓垠、于海洋、高瑞璇、岳璐、张森、张祥龙、王小莹、陈滨、廖裕文、欧阳雄文等青年歌唱家担任主要角色。

《莫高窟》原名《敦煌之恋》,采用以真实历史为背景、虚构故事和主要角色的手法,以唐朝画匠李工和粟特姑娘翟蜜儿的悲剧爱情为主线展开,通过小人物在安史之乱历史大背景下的生死离别,展现了曾经瑰丽多彩、跌宕起伏的丝路文明画卷。歌剧《莫高窟》共有四幕,在戏剧结构、音乐创作方面很有特色。

戏剧结构特色

歌剧《莫高窟》戏剧结构的特色在于简洁清晰,编剧对结构内部的声部规划也可谓细致入微。

第一幕的舞台场景是敦煌城门内,集市广场。敦煌望族、粟特商人翟豪带着属下来到城门内集市广场,迎接自己的商队和随商队归来的女儿。一年前,他的女儿翟蜜儿为了让心上人李工能画出想象中的“天国”舞姿,特地前赴龟兹学习胡旋舞。李工是崇尚佛教的翟豪从长安聘请来的画家,他闻讯也带着他的画工们(张扬、赵明、王亮)来到广场,迎接商队、购买绘画颜料。李工和翟蜜儿见面后,互相表达了爱慕的情感,广场上胡旋劲舞。第二幕场景在数日后的莫高窟石窟内,李工带众画匠以调侃的形式展示了石窟内多年如一日的枯燥艺术创作中偶然发生的欢乐场面。此刻,对李工心仪已久的翟蜜儿突然来到石窟看望大家,众画工理解李工和翟蜜儿的心情,随即带着翟蜜儿送的礼物离开,李工和翟蜜儿就在石窟中各自倾诉着的爱意。第三幕场景在翟府大院内。安史之乱后,吐蕃趁唐军镇压叛乱、撤军西域之际,出兵侵占丝路商贸重镇敦煌。为了自保,敦煌各望族决定成立义军,推举翟豪为义军首领。由于垂涎敦煌的财富和翟蜜儿的才貌,吐蕃大相(相当于宰相)尚结赞遣使来到翟府意图强娶翟蜜儿。第四幕场景是数日后的石窟内。翟蜜儿在逃婚时被致命的毒箭所伤,无药可医,还有半个时辰就将失去性命。李工和翟蜜儿重逢了,但她的生命已经走到了尽头。蜜儿在李工怀抱中得到了梦寐以求的爱情后,独自奔赴西方净土。

编剧王景彬几乎为每一个主要角色都划分了声部,甚至对声部的组合方式都有具体明确的要求,如长安画家李工是抒情男高音,翟蜜儿是抒情带花腔女高音,翟豪是抒情男中音,吐蕃大相尚结赞是男低音,侍女米兰是抒情女中音,画工群体中的张扬、赵明和王亮分别是男高音、抒情男中音和偏低男中音,卖颜料的粟特女子群体中曹珍、曹梅和曹丽分别是花腔女高音、抒情女高音和女中音,编剧对分曲中的二重唱、三重唱、四重唱乃至五重唱也都有明确的指向。这不仅体现着王景彬在其《西方歌剧角色声部划分体系》著作中的学术思考,也为作曲家的创作设定了基本的条件。

音乐结构特色

作曲家完全与编剧的结构手法相契合,并且从音乐自身角度出发,运用了多种手法来推动剧情、营造气氛。四幕中的各分曲在高度契合戏剧结构的同时,通过音色和情绪的细腻对比有效地推动了剧情的发展、勾勒出主要角色的性格。

例如,第一幕中,《序曲》表现敦煌各民族商贾云集,一片欣欣向荣之景。《胡豆》是混声合唱,表现各民族商贩的叫卖声此起彼伏。《梦中姑娘》是画工们在集市上被卖颜料的粟特姑娘所迷倒,和姑娘们打情骂俏。五重唱《姑娘们我们走》是翟府管家组织粟特姑娘用金钱和美色诱惑官员减少关税时所唱,将丝绸之路上的商业霸主粟特人的灵活精明和追求利益活脱脱地展现了出来。《弦乐柔进力度轻》是翟蜜儿和随身侍女米兰的首次亮相,翟蜜儿和米兰的二重唱(花腔和衬唱)通过中速—加速—快速—急速的速度转换升腾着情绪,并在最后转为混声合唱,配合着热烈的胡旋舞节奏,将第一幕推至高潮。

第二幕中,男声合唱《妙笔生花绘伽蓝》通过男高音两声部大线条歌唱性旋律手法,表现出李工的艺术理想;男中音和部分男低音两声部运用坚定有力的节奏来表现石窟内画工们(世俗画工和僧侣画工)对李工的画风褒贬不一;李工的唱段,宣叙性、描绘性和抒情性自由过渡、无缝连接,借此突出了大唐文化兼收并蓄、大胆创新的气韵。翟蜜儿和李工的二重唱《惊世绝俗》,和李工的咏叹调《你说西域有龟兹》以及翟蜜儿的咏叹调《你说我勇敢》,三曲存在着共同的特点,即在宣叙调和咏叹调之间的衔接和调性的转换上都较为微妙、频繁,李工和翟蜜儿都在此唱段中出现High C,使这几个分曲趋向第二幕的高潮。

接下来的第三幕,在须臾之间就打破了李工和蜜儿的梦想。以不协和音响导入的混声合唱《乱乱乱》突显安史之乱波及敦煌,顿时人心惶惶。重唱与合唱《各位大人》、三重唱与混声合唱《勇士们强大起来》,分别采用整体宣叙调形式表现众人推举翟豪以及众志成城之气概。《翟豪的咏叹调》则通过急速到慢速的转换表现翟豪在屈服于吐蕃后内心的愤懑和自责。翟豪、李工和翟蜜儿的《三重唱》呈现的是愤懑之下的无奈、不解和不屈。然而,这一切都抵不过敌军压境、屠城在即的紧张感,在强力却悲哀的后奏音乐中,李工和蜜儿紧紧拥抱在一起,翟豪在愤然和凄凉中离去,大幕急闭。

第四幕以《李工咏叹调》开场,李工在石窟中继续作业,心中时时刻刻想的都是翟蜜儿,他唱到“死了才能摆脱凄凉”。其后的四重唱、二重唱则表现蜜儿临终前对李工的依依不舍。这一唱段结构上颇长,第二幕中关于李工唱段的主题,先后多次由后场合唱和李工演唱,表现翟蜜儿在濒临死亡时回忆。在纯净的无伴奏合唱中,蜜儿倒在石窟中透着一缕金光的佛像前死去。幕落,全剧终。

该剧音乐材料的选择和整体音乐风格,符合作曲家关于“歌剧是大众艺术”的创作观念。作曲家首要考虑的事情是现代普通观众的审美接受。例如五声调式虽然风格清晰,但起伏较小、不够丰富,尤其转调的通道略显少,因此作曲家对李工为代表的汉人角色采用以五声音阶为主体的调式,在剧情需要时自由转向七声调式。这样做的好处是可以在歌唱古典诗词的片段时保持纯正五声性味道。例如李工和翟蜜儿《惊世艳俗》中的前半部分,歌词来自唐代诗人张锐的七言诗《杂曲歌辞·踏歌词》(“帝宫三五戏春台,行雨流风莫妒来,西域灯轮千影合,东华金阙万重开”),这里绝对是纯净的五声调式,与诗词相妥帖。在李工涉及西域文化的唱段中,作曲家又将调式扩充为七声,便于各种调式的频繁转换。如第二幕的唱段《你说西域有龟兹》,调式几乎完全转向和声小调,并辅以微妙的离调,将李工心目中的龟兹乐舞呈现出来。

在粟特群体方面,作曲家主要采用大小调交替。曲中大量存在的有东方特点的国际性音调更是有效弥合汉族和粟特人特有调式的技术性手段,并且这绝不是为了技术而技术,而是作曲家切实从戏剧和音乐统一性角度出发来考虑的。在西方音乐元素的运用方面,作曲家也首先考虑的是现代观众的接受。剧中大量采用了西方式的宣叙调,甚至对欧美流行的说唱音乐也来者不拒,如第四幕女仆米兰的宣叙调就是带有伴奏的说唱样式。

此外,该剧虽然没有使用以往民族新歌剧中大量的戏曲因素,但是在中国传统音乐中突显戏剧性的手法并不少见,例如第三幕戏剧矛盾冲突最强烈的段落,作曲家采用了戏曲垛板“紧拉慢唱”的手法表现激越的情绪。

有待商榷之处

笔者认为该剧的不足之处有:主要人物的唱腔可以进一步提升;整部歌剧听下来能够让人过耳不忘的角色主题尚嫌少;第四幕李工与翟蜜儿诀别的唱段稍显冗长;部分场次中关于舞蹈、队形与音乐的关系还没有完全理顺,例如第一幕的“胡旋舞”,群众角色没有“舞起来”,使人感觉欢乐的大场面气氛不够;第一幕唐军入城一段的舞蹈也略显呆板,这应该是临场导演可以处理的事情。

此外,笔者还想在此提一个古代题材的歌剧中军旅音乐风格的问题。《莫高窟》中代表唐军的音调和中国人民解放军军乐、军歌音调太过相似。这样的军乐风格有时候会让观众突然间“跳出了剧情”。我想,寻找古代风格的军歌(或者创造类似的),是不是会有不一样的效果呢?

金无足赤,《莫高窟》是编剧和作曲家精心创作的,并且也还在不断润色修改中,据悉今年9月初该剧第二轮演出时已经做了一定的修改,但笔者目前没有看到修改后的演出,在此仅从自己首演场的观感谈谈该剧可能继续完善的空间。祝愿原创歌剧《莫高窟》在一轮轮的修改和演出中能有更大的发展空间。