孔孟扶贫理念与陕南山民产业防返贫保障机制构建

2019-01-13孟照晨孟军本

孟照晨 孟军本

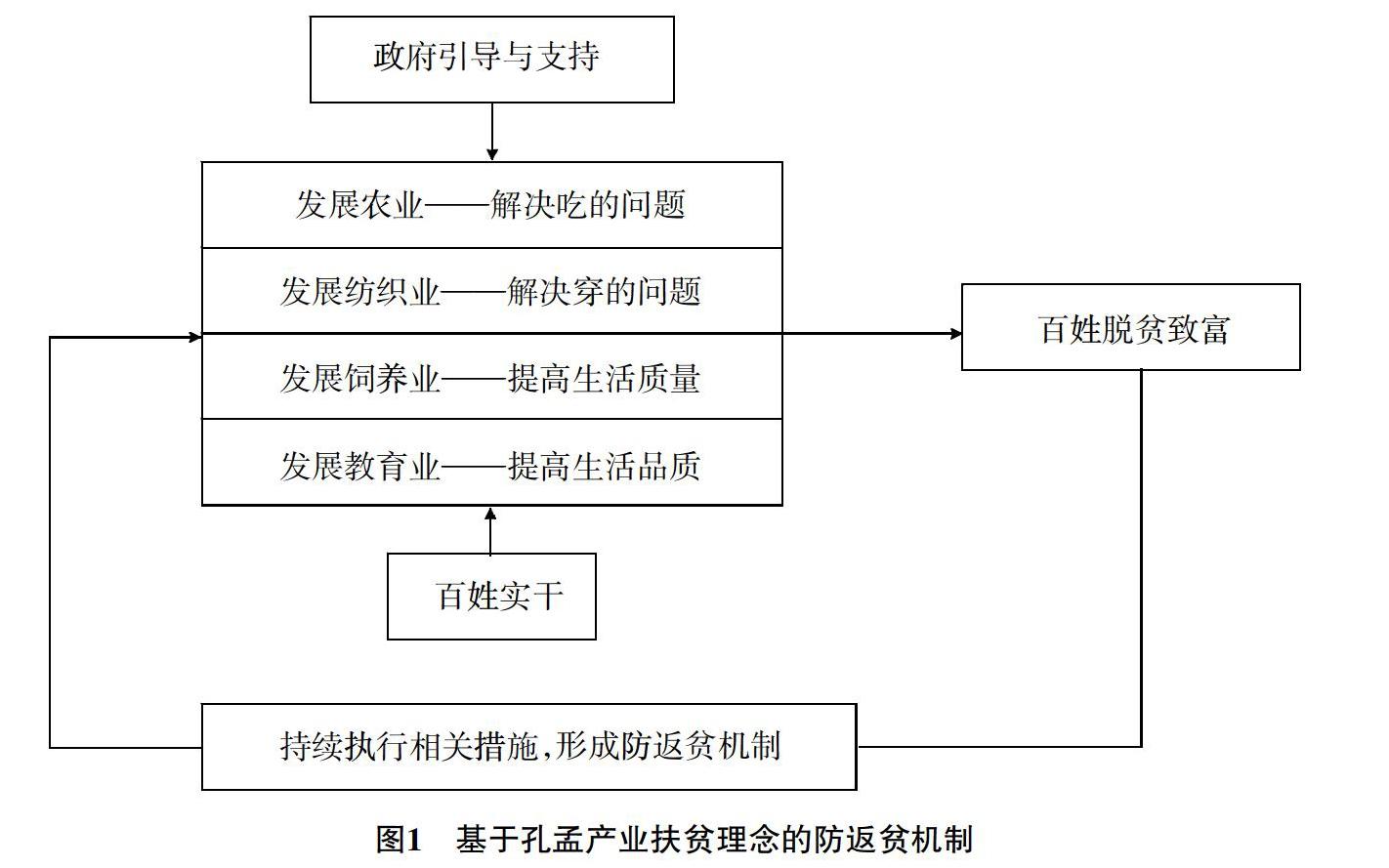

摘 要:孔子提出富民的扶贫理念,后经孟子的细化与系统化,形成了以产业扶贫为主的多项扶贫措施,具体包括农业、纺织业、种植饲养业和文化教育等。陕南山区可以根据相关产业,建立起防返贫保障机制。这样不仅体现出孔孟扶贫理念的当代价值,也可以使陕南山区的山民通过产业扶贫和防返贫保障机制来改善与提升自己的生活质量,进而根本性地解决脱贫问题。

关键词:孔孟扶贫理念;陕南山民;产业扶贫;防返贫机制

中图分类号:313.2 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2019)35-0020-04

孔孟等儒家代表人物通过对社会的观察提出了一些扶贫理念,这些理念对社会的稳定与发展具有较高的指导价值。下面我们作以系统的分析。

一、孔孟的扶贫理念

在《論语·子路篇》第九章中记载,“适卫,冉有仆,子曰:‘庶矣哉。冉有曰:‘既庶矣,又何加焉?曰:‘富之。曰:‘既富矣,又何加焉?曰:‘教之。”这就是说,孔子带着其弟子周游到卫国时,看到该国人口众多,首先想到的是使之富裕起来。因为在孔子看来,人口众多是国家兴盛的必要条件,而使之富裕起来,不仅可以体现出国家的欣欣向荣,而且也是人们接受教化、学习礼仪的物质基础。是故,他极力倡导包括卫国在内的所有国家都应该使其国民脱离贫困而走向富裕,这样天下就能够实现大治。此即为孔子扶贫理念的主旨。

但是如何使天下百姓脱离贫困、走向富裕,孔子却没有具体陈述。作为孔子的忠实信徒,孟子则对孔子的扶贫理念做出了进一步的阐释。此即是说,孟子在孔子扶贫理念的倡导下,详细陈述了当时百姓致富的具体方法和路径。这主要体现在《孟子·梁惠王上》第二章中,当梁惠王向孟子请教如何治理国家时,孟子适时地提出了他的仁政思想:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣;百亩之田,勿夺其时,数口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白着不负戴于道路矣。七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

从这段话可以看出,孟子仁政思想是孔子扶贫理念的细化和具体化。在孟子看来,若想使百姓脱离贫困,首先就是给他们一个有五亩地的宅子——当然有学者考证,孟子时期的五亩地,没有现在五亩地的实际面积大,但对于具体的面积我们在此不作讨论——除了居住和储存粮食所需的建筑用地之外,院落的其他地方可以栽种桑树,以供他们养蚕之用。当蚕长大能够吐丝时,人们就用其来织布,然后将织好的布匹做成衣服,以便遮羞挡寒。如此,他们尤其是老人就在严寒季节不会感到寒冷了。其次还可以让百姓在院子的空闲位置建造鸡舍猪圈之类的设施,以便在闲暇时间饲养鸡鸭、牛羊、猪狗等家畜,等其长大成年可以宰杀时,就做成饭菜供老人食用;若在逢年过年时期,家庭其他成员也可以享用。在这里,优先让老人享用猪鸡等肉类食物,两个重要的原因,一是家庭成员要遵守孝道,一般而言,老人为整个家庭的孜孜经营奋斗了大半生,不仅生养了子女,还对其进行了各类教育,最终使之长大成人,因此赡养老人是其子女应尽的义务。在大多情况下,一个两口之家经过三四代的努力,最终形成一个几十口人、四世同堂的大家庭,对此老人功不可没。因此,他们在年老之后享受肉食等在当时最好的食物,是理所应当的事情。二是在人们年老的时候,由于人体机能逐渐衰弱,身体活力也会逐步丧失,抵挡不住风寒的侵袭,其从生理机能上就需要补充高热量的食品,而肉类正好具有这一功能,因此在这段时期老人按时摄入肉类食物,以补充人体热量,使之能够有效地抵抗风寒的侵袭,就显得十分必要。可见,在以前仅能使用素食的年代,及时地让老人享受到肉类食物,既有效地满足了他们生理机能的需要,也使其子女尽了孝道,从而一举两得。更为重要的是,后者的行为也会使其子女看在眼里、放在心上,等其年老之后,也会享受到相同的待遇,这样中国传统的孝道文化就会无限持续地传承下去,直到现代与将来。最后,国家还应给每个家庭分配百亩田地,让其按照时节进行播种、管理与收割。这里孟子为何提出勿夺其时呢?因为农作物的耕种护理必须按照一定的季节与时节进行,该施加肥料时不施加、该除草时不除,就会严重影响庄稼的成长与收获。如果是国家不干预百姓,而百姓自己又不愿进行田间管理,最终导致粮食歉收,那么这个责任由农户自己承担;但如果该耕种、护理农作物的时候,国家或各级政府则抽调百姓从事其他活动,那么在这个时期造成粮食歉收的责任,则应由国家与政府承担。但国家与各级政府也不是生产部门,它们很难完全地补偿百姓的相关损失,故最后该类责任所造成的后果还是由百姓承担了。这种情况孟子显然觉察到了,故他极力呼吁国家不要抢占百姓的耕种等时间,以便让百姓得到自己完全能够得到的粮食产量,这样他们数口之家就不至于因粮食歉收而忍饥挨饿。在孟子看来,多数情况下夺其时的责任在国家政府方面,故他呼吁各级政府不要任意随便妨碍百姓的正常作业。

除此之外,孟子还明确指出,只有在百姓日常的生活问题得到解决之后,才有条件去接受政府教化,明白孝悌的道理。这样,不仅可让自己的家庭有一个祥和的生活氛围,也可以使孝悌之道得到长远的传承。否则使百姓获得的食物“仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?”(孟子·梁惠王上第七章)。对此孟子指出,由于人们没有条件接受社会教化,进而不知伦理纲常,其行为就会象禽兽一样,“人之有道也,饱食、暖衣、逸居而无教,则近于禽兽。”(孟子·滕文公上第四章)这种状况最终会导致家庭矛盾丛生,社会安定局面不在的场景出现。

二、对孔孟扶贫理念的分析

对于孔孟扶贫理念,我们可以作出进一步的分析与解读,以方便读者更好地理解。

第一,孔子首先提出了富民思想,其实质就是要求国家坚持让百姓脱离贫困、走向富裕的扶贫理念。因为只有贫困人口才具有扶贫的条件,富人则不用。孔子这一思想对后世产生了重要影响,其中最具代表性的就是深刻地影响到了孟子。当孟子向各诸侯倡导其仁政思想的时候,其实质就是劝说国家与各级政府通过扶贫的方式,使天下百姓有效脱贫。因此孔子的扶贫理念通过孟子的发挥,深刻地影响了中国两千多年,直至现在。

第二,孟子继承孔子的扶贫富民理念之后,解决了怎样落实的问题。前文已述,孔子仅仅是在理念层面提出了百姓应当脱贫致富的问题,但具体怎样落实他却没有针对性地提出自己的主张。而孟子发现了这一不足,于是就适时地提出了他的扶贫措施,从而将孔子扶贫理念存在的不足做以弥补。具体来说,孟子是通过产业扶贫、教育扶贫等方式将孔子的扶贫理念进行具体落实的。它包括以下几个方面。

首先,通过发展主导产业进行扶贫。众所周知,我国历代政府都坚持以农为本的发展理念,积极倡导百姓发展农业,甚至不惜采取重农抑商的措施,来促进该产业发展。因为在当时的执政者看来,民以食为天,只要让他们吃饱饭,或饿不死,那么天下就不至于陷入动乱,而能够吃饱饭的必要前提就是国家每年能够生产出足够多的粮食,所以历代执政者都将每年产出较为丰富的粮食作为摆在他们面前的根本任务,故他们极力倡导百姓从事农业生产,同时将农业生产作为国家生存的主导产业。孟子显然也看到了这一点,并通过量化指出,每户农民只有不少于一百亩地,才能够使整个家庭不致于忍饥挨饿,甚至走向富裕。

其次,通过发展饲养业进行扶贫。孟子指出,每个家庭可以利用家庭资源——在其院落里畜养一些家畜,如鸡鸭羊猪等,按照它们的成长规律进行饲养,直到它们成年可以宰杀。孟子此说的目的有二,一是可以增加农户的收入。农户饲养的这些家畜,等到它们长成之后,将之送到市场进行售卖,以此来增加自己的经济收入。然后他们可以将其收入换取一些家庭所需的物品,以便提升自身的生活质量。二是将自己饲养的家畜宰杀,以供家里的老人享用,以帮助他们抵抗风寒。如果说第一个目的起到了改善家庭生活的作用,那么第二个目的就是反映了家庭尊敬长者的伦理道德。在家庭的日常生活中,这两种状况都是必要的。

再次,通过发展纺织业来进行扶贫。传说黄帝的妻子嫘祖发明了织布,至此中华大地开始有了纺织业,也开启了中国家庭的男耕女织时代。这个传说真假还有待进一步证实,但在孟子时代甚至更早的时期,人们掌握了织布技术却是不争的事实。孟子主张百姓在院子种植桑树,然后用桑叶饲养蚕丝,并用蚕丝织布,最终做成衣服的一系列劳动,我们可以称之为手工纺织业。当人们尤其是妇女在家里从事这一系列劳动,最终做成的布匹不仅可以为家人制作衣物、棉被等,以便他们遮羞挡寒,这样家人尤其是年纪大的人不至于忍受寒冬,而且还可以将多余的布匹甚至是衣服拿到市场上去出售,同样可以换取所需之物,以提升自己的生活水平。对于当时的人们来说,这也是利用自身资源进行脱贫致富的重要手段,故孟子极力要求政府倡导之。

最后,通过教化来提升自己的生活质量。人们的生存问题得到解决后,并不意味着天下就从此太平了。如果在这个时期政府不及时加以教化,就会出现许多社会问题,如大欺小、强凌弱、壮打老等现象发生。为了避免这些问题的产生,政府就必须采取诸如社会教化等相关措施。孟子指出,教育的主要内容是尊敬长者、善待老人。当老人在生活、劳动过程中遇到困难时,他人不是置之不理甚至嘲笑,而是尽心地帮助他们,这样就会极大地减少社会矛盾,促进社会和谐。另外,通过教化还可以促使一部分人通过文教产业来脱贫致富,如教化人员、教化管理人员及辅助人员等。这些人员通过实施社会教化,不仅能够有效地改善当地的人文环境,还使自己通过该职业来取得一份应得的收入,以保证自己的生活。显然,这种教化方式为人们——无论是施教者还是受教者——提升自己的生活质量起到了重要的推动作用。因为谁也不愿意生活在社会矛盾丛生的混乱环境中,故实施社会教化十分必要。

总的来说,贫困人口可以通过上述生产方式,使自己脱贫致富。但仅仅这些方式还不完善,因为并非所有的人都想通过辛勤的劳动去致富,也不是所有的人都能够掌握相关的知识与技术。因此,若想使人们脱贫致富,国家及各级政府还需要对百姓的行为进行引导,也需要组织相关人员对百姓进行知识普及与技术指导,这是它们扶贫的两大任务。具体来说,政府对于勤劳的百姓应进行表彰鼓励,而对于那些不知道工作甚至懒惰的百姓要进行劝说和指导,以便发挥这些人的劳动积极性。若是他们顽固不化,则应对他们采取一定的惩罚措施,来强迫他们通过劳动来脱贫致富,而不是对这些人无动于衷。另外,对于没有农业生产技术、饲养家畜技术、纺织制衣技术等的百姓,政府应该组织相关的行家里手对之进行培训指导,或者鼓励百姓之间相互指导、学习,直至他们掌握相关技术为止。同时,国家还应通过专业教育,积极培养社会教化人才,让其能够尽心敬业地使用自己的所学来教化社会,从而为促进社会稳定提供制度保障。最后,政府不应为了自己的利益随便地征调百姓,使之不能按时进行农业生产等,因为这样不仅会使百姓经济遭受损失,重新陷入贫困,还会给国家税收的征收带来困难。因此,对于政府来说,不仅在农忙等季节不能干预百姓的生产,还应根据时节指导他们更好地完成生产任务。

总之,只有在政府的支持指导和百姓的努力下百姓才能够顺利地开展各项生产工作,还可以进一步提升政府的各项税收。因此,对于政府和百姓来说,这就是一种双赢措施。如果政府能够根据这项措施持续地帮助百姓,那么该措施就会变成百姓防止返贫的一种机制保障,使后者永久地摆脱贫困。

三、孔孟扶贫理念对陕南山区防返贫机制建设的指导价值

孔子的扶贫理念、孟子的扶贫措施,都为当时百姓的脱贫致富起到了重要的指导价值,同时也对当今陕南山区构建防返贫机制具有重要的指导意义。

众所周知,陕南地区地处陕西南部,是我国重要的南水北调工程水源地。因此,中央、省政府要求陕南地区发展经济时,禁止发展高污染、对环境破坏严重的产业,而只能发展一些绿色生态产业,当然,该要求同样覆盖到占陕南地区绝大部分的山区。这种情况对于陕南山区来说,既有不利的一面,又带来很大的机会。其弊端是,一些能够给当地带来高利润却造成环境污染的行业不能在当地建设。其带来的直接后果就是,政府不能通过这些产业高效快速地振兴当地实体经济,这为它们解决就业问题带来了困难。最终结果是其不能通过相关产业促进当地贫困人口迅速脱贫致富。但带来的机会是,它在客观上促使陕南山区发展绿色生態经济,将无污染、低污染产业作为自己的主导产业。

由于陕南地区环境复杂,多是山区、丘陵地带,平原平地很少,其中最大的一块平地就是汉中盆地,也只有1 000多平方公里,因此在陕南发展普通农作物,具有先天劣势。另外,陕南地区多是老少边穷地区,贫困县区占县区总数的大多数。以汉中为例,11个区县中,贫困县就有8个,其他地市情况更为严重,故扶贫任务十分艰巨。在交通方面,尽管近年来西汉高速、西成高铁等的贯通使陕南交通得到极大的改善,但是相比东部地区,其仍处于边缘弱势地位。因此,陕南山区做好扶贫工作并采取各项措施防止百姓重新返贫,仍任重道远。但是,孔孟扶贫理念为陕南山区扶贫及防返贫工作提供了重要的指导价值,值得该地区各级政府认真借鉴。

根据孔孟扶贫理念,对百姓的扶贫及防返贫所采取的措施,主要是利用当地各种资源与技术发展相关产业,促进百姓脱贫致富和提升生活质量。因此,以之为主旨,针对陕南山区的具体资源状况,各级政府可以通过以下措施来进行扶贫以及防返贫。首先,通过发展陕南山区的主导产业,使当地百姓脱贫致富。如果说在孔孟时期是以农业为主导产业的话,那么在陕南山区,则应以种植、饲养为主导产业。陕南山区90%以上的土地属于山区,山民可以利用周边丰富的资源从事药材、蜜蜂养殖等产业,它们能够为当地脱贫致富带来机会。种植养殖业可以分成两种形式,一是山民自主种植药材、水果、野菜等农作物;二是饲养蜜蜂、无激素放养猪羊鸡鸭等家畜,以迎合城市消费新趋势,即逐渐对绿色无污染、高价值经济作物的消费偏好。这样既迎合了消费者新的消费理念,又能够给自身带来可观的回报。但由于山民在经营理念、经济实力、科学性饲养技术等方面有所欠缺,依靠这些产业,想让其脱贫致富不难,但想让他们发展壮大,以至于振兴当地经济就显得难当大任了。若想让该产业高效发展,还需采取公司+农户的发展模式。对于当地政府和贫困人口来说,这或许是一条更好的发展道路,因为公司可以利用自身优势来弥补农户在种植养殖业方面的天然劣势;还可以招聘当地山民到企业里面工作,这又为当地山民脱贫致富提供一条出路。

其次是通过旅游业及相关产业扶贫。如果说孔孟时代是让百姓通过家庭、土地资源来脱贫致富的话,那么现时代陕南山区可以通过山区旅游等资源来脱贫致富。陕南地区北有秦岭,南有大巴山,许多地方山清水秀,具有较好的旅游开发价值,并且还生存着一些珍稀动物,如大熊猫、金丝猴、羚牛等,这些动物具有极高的观赏价值。因此,借助于这些资源开展旅游业,并且雇佣当地山民从事一些旅游及其附属行业的工作,如景区交通、环卫环保、餐饮、旅游纪念品等行业,不仅可以振兴当地经济,还可以促使这些山民脱贫致富。另外,陕南山区还具有丰富的文化旅游资源,只不过没有引起人们的足够重视。比如张良庙景区的打造还有潜力可挖;成为成语“一人得道、鸡犬升天”的升仙台、紫阳真人故居等,都具有营销的噱头,可惜当地政府并没有十分重视。因此,在条件具备时,陕南各级政府应积极开发文化旅游,促进当地山民通过旅游及其相关产业脱贫致富。

最后,利用文教扶贫。文教扶贫是陕南乃至当今全国扶贫的一种新形式,各地政府都据此做过一些扶贫项目。陕南山区政府也可以通过文教扶贫来使当地山民脱贫致富。具体来说,各级政府可以扶持当地山民开发一些在当地流行多年的手工艺品等,如民间刺绣、木器、瓷器、金属器皿等工艺品,或者通过一些民间艺术表演等来引导当地百姓脱贫致富等。在实际运作中,利用其具有当地生活特色的优点,同时在迎合消费者需求的基础上,将之经过包装,制作成商品进行营销,将其适时推出市场。这不仅会给当地民间艺人脱贫致富提供机会,也会解决当今消费者消费的新需求,从而借助这些产品提升他们的生活质量。除此之外,陕南山区政府或公司还可以通过传授科学的养殖、种植及其他相关知识及技术等方式让当地百姓脱贫致富。其实,文教扶贫是一篇很大的文章,就看当地政府及百姓有没有一双发现赢利契机的眼光。

对于政府来说,借助于相关产业发展,可以有效地建立起一套防返贫机制。既然产业扶贫可以使贫困人口有效脱贫,也就可以使其持续致富、远离贫困。这就需要政府做到:第一,将利用当地资源特色进行产业扶贫作为长远扶贫措施固定下来。这种资源不仅是物质上的,还包括非物质的,既有主导型产业,也有副业,政府将之作为一个长远措施固定下来,即形成防返贫保障机制。此即是说,该机制不能因为政府人员的升迁调动而随意改变,而是作为长期制度予以坚持。第二,这种机制不能仅仅停留在口头上、纸面上,而是要落在政府工作的实处。政府相关人员时刻以防止百姓贫困与重返贫困为己任,不能虚与委蛇。最后,政府人员在制度层面必须坚持产业扶贫的执政理念,但在具体产业方面,随着消费者消费理念的改变、技术升级等市场环境的变化,相关产业应该与时俱进、及时调整。如种植饲养方式的升级、旅游产业的主体化设计、文化产业的设计制作升级等,都要跟随消费者需求的改变而改变。

总的来说,陕南山区基于孔孟扶贫理念、以产业扶贫为本的防返贫机制构建如图2所示。

参考文献:

[1] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,1980.

[2] 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,1960.

[3] 李茜,等.浅谈陕南地区发展生态旅游的战略选择[J].陕西行政学院學报,2013,(3):119-122.