基于严格语音要求上的本科阶段声乐训练

——以美国北卡罗莱纳大学教堂山分校音乐系为例

2019-01-12曾美良

曾美良

古人云,“诗言志,歌咏言”,意思是诗用来抒发人的思想感情,歌能够延长诗的语言,以突出诗的意义。因此,声乐艺术有别于其他艺术形式的一个重要特点,就是可以配合歌声发出传情达意的诗词,我们可以通称为歌唱的语言。①歌唱的语言需要通过语音这个载体来实现,一个歌者如果咬字吐字不清晰,既无法向听众传达歌词的内涵和思想,同时也会对声音的共鸣、色彩产生影响,致使声音达不到理想的效果,由此可见,语音在声乐艺术中具有极其重要的作用。音乐专业本科生学习声乐不仅要学好母语的标准发音,还应该学习一到三门外语的标准发音,尤其是意大利语,因为意大利语是美声唱法形成的基础。

2016年,笔者曾赴美国北卡罗莱纳大学教堂山分校(The University of North Carolina at Chapel Hill,以下简称“UNC”)音乐系进行了为期一年的访学。在访学期间,笔者重点观摩和参与了该系本科生的声乐教学活动,他们基于严格的语音要求之上的声乐训练给笔者留下了深刻印象。为此,笔者专门进行了相关的梳理和总结,希望能给国内的同行带来一定的启发。

一、贯穿本科阶段的语音学习和歌唱要求

“UNC”音乐系本科生声乐学习的基本要求是:

一年级,学习英语歌曲和意大利语歌曲,力求理解和掌握正确的歌唱姿势、呼吸、发声、共鸣与吐字(特别是意大利语语音),保证一门语言的语音学习,参加至少一场声乐系举办的音乐会演出。

二年级,学习法语或德语的语音和文献,声乐文献的研究应该包括歌剧和清唱剧。每学期至少参加一次系部音乐会演出。

三年级,学习法语或德语的语音和文献(如果在二年级没有学习),研究法语或德语的语言和文献也是必需的。对民族、特定时期和作曲家的作品和风格进行研究。音乐表演专业要完成半场个人音乐会,包括巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期和20世纪等主要时期的至少三种语言的歌曲。

四年级,针对不同的声音,给予扩展音域和适合高年级程度的歌曲。要求举办个人独唱音乐会,音乐会同样要求包括各个主要时期至少三种语言的歌曲。②

从以上教学目标我们可以看出,美国在声乐人才的培养过程中,语言和语音的学习始终被摆在非常重要的位置。英语、意大利语、法语、德语,甚至西班牙语都是学生可以选修的语言课程,学生在校期间至少要选修两门外语的语音课程,并且要研读相关文献资料,比如对特定时期和作曲家的作品、风格进行研究等。如此明确的语言学习要求贯穿于整个本科阶段,也使得美国声乐专业本科生不仅具备较强的语言能力,还积累了大量不同时期、不同风格、不同类型的声乐作品。笔者观摩了几位本科生的毕业独唱音乐会,发现音乐会的外国曲目一般占到一半,以意大利语、德语、法语为主。每首歌曲的歌词都打印在节目单上,外国曲目的歌词包括原文和英文翻译。观众在欣赏演唱的同时也会查看节目单上的歌词,如果演唱者唱错歌词,或者发音不准确,观众将一目了然。

二、为歌唱服务的语音课程教学

我们知道,歌唱语言和生活语言是不尽相同的。比如京剧里的青衣表现的是大家闺秀形象,演唱和念字时嘴的动作就不能像生活里那么大;③再比如意大利语说话和歌唱时清、浊辅音的发音不同,说话时清辅音要浊化,歌唱时不需要浊化等。因此,美国高校音乐专业的语音课程就是围绕歌者需要这一目标来开设的,以“UNC”音乐系的意大利语语音课程为例。

(一)课程目标

1.学习和练习正确的意大利语歌唱语音。2.熟悉意大利语国际音标(即“IPA”)。3.熟悉意大利主要作曲家、意大利语语法、词汇的基础知识。4.熟悉意大利语歌曲和宣叙调。

(二)教材和工具书

1.教材使用《意大利语语音入门:歌手指南》,作者:约翰·格雷·佩顿,阿尔弗雷德出版公司,2004年版。2.工具书:带有国际音标的意英词典(推荐使用卡塞尔和韦伯斯特的词典)。3.翻译资源:图书馆有伯顿·科芬的歌曲和咏叹调的逐字翻译。

(三)课程表演要求

学生在语音课课堂上至少进行两次表演,表演曲目是意大利艺术歌曲或歌剧咏叹调。学期结束时,学习宣叙调。学生必须为课程(和教师)提供国际音标和文字翻译。为了保证表演效果,在大多数情况下,学生需要安排钢琴伴奏协同进行课堂表演。④

美国教师认为,唱好意大利语是古典声乐训练的一个重要部分,因为它将开启通往丰富的曲目和充满激情的歌剧艺术的大门,所以音乐专业本科生在第一学年就必须学习意大利语语音课程。此类课程完全是为歌唱服务,体现在三个方面:第一,其课程的定位就是学习和练习意大利语歌唱语音,教材是专门为歌唱者编写的。课程通过学习意大利语的国际音标来掌握该语种的音节划分、重音、母音、辅音,以及音节相拼等发音的理论知识,结合课堂内外大量的书面作业和发音练习,使得学生有能力在看到意大利语歌词时可以独立进行拼读。第二,课程要求学生使用工具书,以培养学生自主解决语言问题的能力。图书馆和网上现有的翻译资源,可以辅助学生进一步准确理解和掌握意大利语歌词的大意。第三,语音课程中规定的两次意大利语歌曲表演的着重点,在语音的准确性上。学生在表演前必须以手写或电脑输入的方式把整首歌曲的原文、英文翻译和国际音标对应写下来(不允许直接复印图书资料)。学生在对应书写歌词、歌词大意及国际音标的过程中其实已经完全了解了歌词的含义,对歌词的读音也已心中有数。

在课堂实践中,教师通过电脑和投影仪将学生上交的作业播放出来,其他学生对照歌词和国际音标来检查表演者的语音是否准确。表演结束后,作为听众的其他学生和教师会针对表演者的语音作出客观评价,并由教师对其中的语音问题进行纠正。根据笔者的了解,音乐专业其他语音课程的教学目标和要求与意大利语语音课程基本一致,它们的核心都是为了能在歌唱中用清晰、漂亮的语音完成作品的演唱。

三、声乐教学各环节中的语音训练与要求

语音对于歌唱者来说是一门为了让听众听清楚歌词的课程,但是掌握好语音仍要与好的声音技术保持一致,因为这是歌唱表现力的关键,故而歌唱中的语音训练非常重要。为了实现语音和歌唱的完美结合,在美国的声乐教学中对语言的要求贯穿在声乐教学的各个环节当中。

(一)重视案头工作

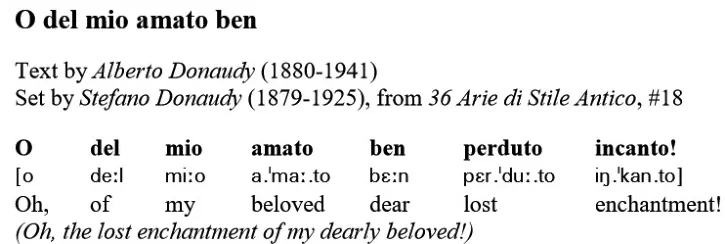

每个声乐学生演唱新作品时,必须向教师提交歌曲分析。这份歌曲分析,除了对词曲作者、作品创作背景必须有了解之外,也包括对歌曲的曲式结构和歌词内涵的理解和分析。如果演唱的是外国作品,则要求像语音课程一样,以手写或电脑输入并打印出来的方式提交与歌词对应的英文翻译,以及标注国际音标,其内容与格式大致如下面图1如示。学生在上课之前必须得做足了包括语音、语调在内的理论分析和发音练习这类案头工作。上声乐课时,教师会向学生提问歌曲或句子的大意,更为严谨的声乐教师不仅要求学生翻译句子大意,还要求做出词对词的翻译,以保证在演唱时可以更加准确地表达出其语义。值得一提的是,美国本科生声乐考试的曲目是整个学期学习的曲目,必须包括多种语言,学生自选一首歌曲,考官们再抽查一至两首,考试时学生要背诵外国作品的翻译。这些高要求与学生在学习过程中所做的细致的案头工作是分不开的,如果学生没有养成分析歌词、理解歌词的习惯,就无法通过课程考试。

图1 多瑙第的《我心爱的意中人》第一乐句

(二)朗读文本和演唱训练中随时纠正发音

美国本科生声乐教学包括“一对一”的小课和集体课两种形式。小课通常由练声和演唱歌曲两部分组成。在演唱新歌,尤其是外国作品之前,教师不会让学生直接进入歌唱环节,而是要求先朗诵歌词。朗诵训练的步骤如下:学生逐句朗诵歌词,教师纠正其发音的错误——教师带着学生有感情地朗诵歌词,要求注意词、句的整体性及语调、语感——学生按旋律节奏朗诵歌词,要求语音和节奏都准确,过程中教师继续纠正学生的不足之处(这一步骤根据实际情况而定,有需要则做)。只有朗诵歌词达到要求之后,才会开始演唱。演唱的过程也非常仔细,教师要做的不只是让学生把发声训练中的技术运用到演唱中,还要随时纠正学生演唱中出现的语音问题。

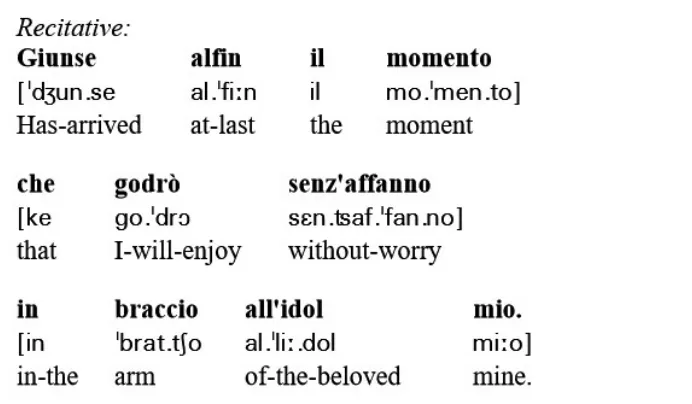

图2

图2是歌剧《费加罗婚礼》中的著名选段《美妙的时刻即将来临》的第一乐句。笔者观摩的声乐课上,教师教学生朗诵该段宣叙调给人留下了非常深刻的印象。一是音节的发音力求准确。比如“Giu”的发音是[′dʒu],因为“Giu”中元音“i”不仅跟在“g”之后,其后又紧跟着元音“u”,在这种情况下字母“i”通常不发音(即为哑音)。再比如开口[ε]与闭口[e],[′dʒu.se]和[′men.to]中的[e]口腔开度较小,只是比“i”稍宽些,嘴略呈扁平状,而[sεn.tsaf′fan.no]中的[ε]口腔开度比较大,嘴唇放松、下颌张开,甚至接近到“a”母音的开度等细微之处,教师都会予以强调。二是语感要求很细致。比如图1中标有重音记号的音节要较夸张地重读,整个句子要一气呵成,发“braccio”中的“a”、“all'idol”中的“i”和“mio”中的“i”时要“软”一些和适当延长一些等。三是朗诵时情感很充沛,教师以舞台表演中的角色感觉进行朗诵,声调、表情和肢体语言都比较夸张,教师甚至会要求学生再百倍夸张,因为实际的演唱效果并不会让人觉得过分。

美国本科生的声乐集体课以舞台表演实践为主。学生在表演之前要对自己演唱的曲目进行简单介绍,对于外国歌曲则要求对歌词大意进行翻译。表演结束之后,教师和观摩的学生将对表演进行评价,随后教师对表演中存在的问题进行纠正,其中包括纠正语音方面的不足。

(三)重视将语音和发声技术协调一致

歌唱中的语言必须与发声技术协调一致,使歌者的语言清晰、声音优美,这可以说是美国声乐教学中的一个基本原则。他们强调通过延长元音来实现良好的共鸣,这一要求适用于任何语言。以汉语为例,汉语的每个韵母最少有一个音素,最多有三个音素。只有一个音素的,这个音素就是韵腹;在由三个音素构成的韵母中,中间发音最响亮的音素是韵腹,韵腹前面的音素叫韵头,后面的音素叫韵尾。韵腹是韵母中不可缺少的,韵头和韵尾则可有可无,也可以二者取其一,因此在发声中对声音效果影响最直接的是韵腹。

笔者观摩过一位中国留学生在课堂上演唱汉语歌曲《思恋》,美国声乐教师是要求适当延长每个字中的韵腹来保持声音的通畅和圆润。比如《思恋》的第二句“我唱着忧郁的歌把你思念”,在这句歌词中,充当韵腹的音素依次是“o”“a”“e”“o”“ü”“i”“e”“a”“i”“i”“a”(“a”在“念”当中的实际发音是[ε]),在发声时就可以通过延长和唱响这些音素来获得最好的共鸣效果。演唱“忧”[jou]、“念”[niɛn]这类有韵尾的字,则是在适当延长韵腹,获得理想共鸣后随即保持这种声音状态归韵,从而实现语音和声音的完美结合。

辅音的发声也是演唱训练中所强调的,因为辅音是字音准确清晰的基础。美国学生在演唱意大利语歌曲时,面对双辅音、大舌音也容易出现语音问题。对此,教师们总是很耐心地予以纠正。比如《美妙的时刻即将来临》中的“diletto”,正确的发音是[di′lɛt:to],学生可能唱成[di′leto]或[di′lɛto]。教师会要求[ɛ]的口腔开度稍大一点,[lɛt]作重读,稍作停顿一下再发“to”,前一个“t”不发音,只保留打算发“t”音时的舌位,第二个“t”才发音。再如意大利语中大量单词有辅音“r”的存在,不管“r”出现在词的任何部位都应该发弹舌颤音,用音标表示是[r];如果遇到单词中有两个“r”,则要多弹几次;如果“r”出现在两个元音之间,那么只弹一次,音标用[ɾ]表示。这些细致的辅音的发音要求,都是笔者在美国的课堂观摩中所见。另外,由于辅音在发音时气、声受到喉腔、口腔和舌头等部位部分或者是全部的阻塞与摩擦,歌唱者有时容易把发辅音产生的力量转移到元音的发音中,导致出现声音“紧、挤、卡”的现象。因此,美国的声乐教师会要求学生快速而清晰地发出辅音后马上回到元音的发声状态。

总而言之,“UNC”音乐系本科生的声乐训练是基于严格的语音要求基础之上的,他们对歌唱语言的要求贯穿于四年的学习过程,细节体现在语言课程和声乐教学的各个环节之中。相比较而言,我国高校本科生的声乐教学定位中,对于语言的要求就没有美国高校那么清晰、明确,并且在教学过程中解决语音问题的措施和手段也不够多样化。如果我们能有效地借鉴美国高校声乐教学中的经验和手段,那么对于改进和提高我国高校声乐教学的质量将会起到积极作用。

注 释

①李晋玮、李晋瑗《沈湘声乐教学艺术》,华乐出版社2003年版,第33页。

②曾美良《美国UNC声乐教学的优势及其对我国综合性大学的启示》,《歌唱艺术》2016年第11期。

③同注①,第39页。

④Jeanne Fischer. Italian Diction Syllabus 2016 [EB/OL],http: //music.unc.edu/.