言传身教 桃李满门

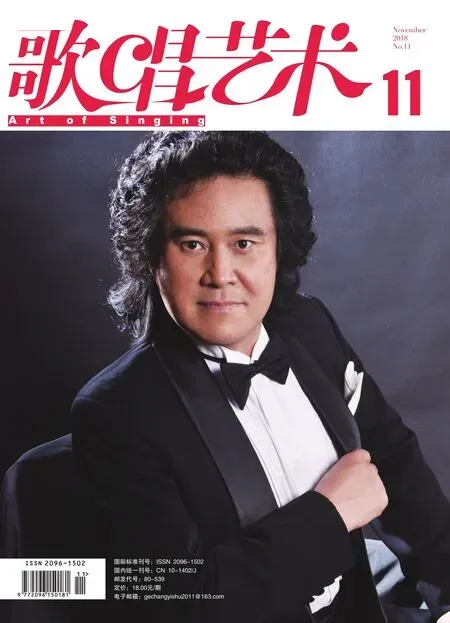

——男中音歌唱家、声乐教育家宋一专访

2019-01-12周洁

周 洁

宋一,男中音歌唱家,声乐教育家,中国音乐学院声歌系教授,硕士生导师。先后就读于中央音乐学院、韩国汉城大学、日本东京音乐大学、意大利罗马中央声乐研究院,1993年获得意大利乌日巴尼亚大学语言文凭。1994年从意大利回国后,任教于中国音乐学院声歌系,先后培养出闫峰、张英席、张海庆、刘春美、王凯、于妲妮、徐瑞阳、宋在宽、钟颖、段妮娜、杨晓芸等优秀的声乐学子。2004年、2010年,宋一两获中国音乐学院“我爱我师——我心目中最喜爱的专业课教师奖”;2004年11月,获北京市“优秀教师奖”;2006年12月,获“第三届北京中青年文艺工作者德艺双馨奖”;2008年9月,受文化部教育司委派赴西藏讲学;2009年11月至2014年11月策划、组织“中国高等艺术院校歌剧声乐展演”,并担任评委会主席。

1985年、1995年,参加文化部主办的第一届、第二届“聂耳、冼星海全国声乐比赛”分获铜奖、银奖;1988年参加“全国青年歌手电视大奖赛”获“美声组”铜奖;1996年参加“‘哈尔滨之夏’全国声乐比赛”获“美声组”银奖。曾任“意大利乌日巴尼亚国际声乐大赛”“意大利贝里尼国际声乐比赛”“香港-国际声乐公开赛”“中国音乐金钟奖声乐比赛”“全国青年歌手电视大奖赛”“雷纳托·布鲁松国际声乐大赛”“意大利贝尼亚米诺·吉利之声国际声乐比赛”等声乐赛事的评委。

宋一是我国著名声乐教育家,他的为人低调也是出了名的。笔者曾多年受教于宋一老师门下,深感荣幸受《歌唱艺术》杂志之托,对宋老师进行专访,也借此机会更进一步地了解宋老师的教学理念和方法,并将相关内容撰写成文,供广大声乐学习者和教育者学习、借鉴(下文中,宋一老师简称“宋”,笔者简称“周”)。

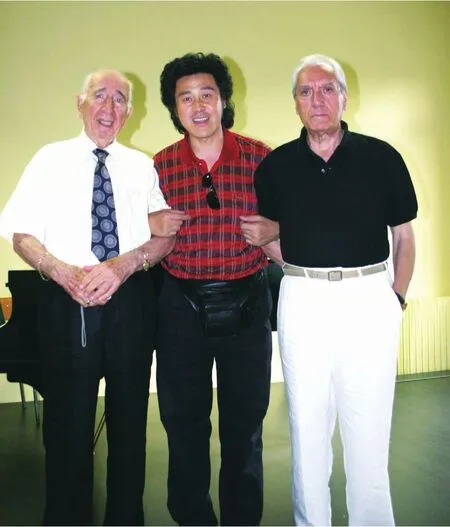

周:宋老师,您曾在意大利跟随著名歌唱家塞斯托·布鲁斯坎蒂尼(Sesto Bruscantini)和保罗·芒特索罗(Paolo Montarsolo)学习过原汁原味的意大利“Bel canto”,在教学实践中,您也一直坚持“Bel canto”的传统与纯正,从技术和语言方面来说,您觉得其中的精髓是什么呢?

宋:我认为意大利“美声”的精髓在于坚守传统。随着世界各国之间往来的增加,很多事情都在变化,令人敬佩的是,意大利却始终坚守着传统,并且在一代一代地往下传承。比如现在罗马马路上的石头(大理石、花岗岩、白灰岩等)横着的是多少块,竖着的是多少块,几百年之前就是这么排列,没有改变;再如家中大门开的方向,向内就是向内,自己改成向外是不行的;又如一面墙原来是白色的,要改成绿色,不行。如今的意大利“美声”歌唱也是如此——它一直遵循着固有的规矩,继承其中精髓,使得意大利“美声”在发展过程中依然保持着很高的专注度。试想,一个国家的人们如果不再关注传统,那么其中的精髓必将流逝,直至最后迷失方向。

周:您在教学时特别注重基础训练,《孔空声乐练声曲》和《意大利歌曲集》的内容都是必唱的,您为什么会坚持这样的教学方式?

和意大利歌唱家雷纳托·布鲁松合影(2017)

宋:意大利人认为意大利古典艺术歌曲很重要,在唱歌剧之前则必须要学习练声曲。20世纪80年代,我在意大利留学时,考试都要考练声曲,六首曲目中必须包含一首“孔空”。虽然确实很有效果,但我当时并不理解为什么唱歌剧还要唱“孔空”?后来,我才慢慢明白它的重要性:千里之行,始于足下,一切上层建筑都要从根基开始。歌唱是实践性很强的艺术,要想在未来建成歌唱的高楼大厦,就必须踏踏实实地从打地基开始,从第一块砖搭起!演唱练声曲的意义正在于此,它就是歌唱艺术大楼最初的基石。未来能否成为歌唱家,艺术生命能否常青,就看你每日的练声扎不扎实,基础打得好不好。好的练声曲具有科学性,它能在演唱歌曲之前,训练到演唱需要包含的气息、节奏、音准、音乐等诸多元素。演唱练声曲就像运动员的赛前热身一样,为让身体提前适应比赛节奏,这是保护,也是科学。我们要选择适合自己的练声曲,根据自身情况慢慢扩展练声曲的难度,为后面的歌唱做好充分的准备。我到中国音乐学院任教后,就引入了这个教学模式,我要求学生练唱之前和本科一年级考试必须有“孔空”,但是后来没人坚持了。其实,意大利歌剧咏叹调所需的一切技术元素都是从意大利古典艺术歌曲和“孔空”开始的。

随着年龄的增长,现在的我更希望可以加大练声曲的练习量,适当减少大的、重的咏叹调的演唱,从而适当减轻声带负担,让学生们的歌唱之路走得更长久。

周:宋老师,我知道您非常注重歌唱的气息训练,但是在课堂教学中,却并没有刻意强调这个问题,而是以“说话”、打开“通道”这样的方法循循善诱。最后,您教的学生歌唱的气息都非常好,这是为什么呢?

在美国密歇根州立大学授课(2016)

宋:我认为好的东西肯定是简单的。一个教师如果把一件原本很、简单的事情给教复杂了,那么,这个教师还需要再认真研习。歌唱的呼吸本身是简单的,其原理也很简单,按照人体正常的呼吸就可以了。上帝给了我们最动听的乐器,顺着走就会很容易,是很多人人为地把它复杂化、僵化了。歌唱艺术是综合的,不是孤立存在的,所以歌唱的呼吸问题在教学实践中最好不要单独处理。单独的气息练习谁都会,但用到歌唱的管道并连贯发声时就不一样了。只有将二者结合起来同时进行,才能获得最好的歌唱。

对于歌唱而言,最重要的是要讲整体。语言、说话、咬字、气息都要注意,音乐整体上对了,唱歌就对了。比如,即使气息吹响声带获得声音,却不能一味强调气息,只有整体地唱,声音与气息才会自然地结合。

歌唱训练之路要勤于思考,时刻带着大脑中的方法去歌唱,直到自身的横膈肌强劲有力,收放自如,才算有一定的功力,气息的支持应该和声带的能力相辅相成。俗话说,“练唱也是练气”,其中的练气便是练力。

为“江西省歌手大奖赛”选手授课(2011)

周:您对于训练男高音的“关闭”技巧可谓是有绝活,我曾亲眼目睹过连换声点都没有解决的男高音在您这里学习几节课以后就能唱高音了。对此,我一直非常好奇,您能透露一些解决男高音换声点以上的“关闭”技巧吗?

宋:换声点,在意大利语中就是指“过渡”,也就是在声区和声区之间搭个桥走过去的意思。在中声区和高声区之间搭个桥,把这个桥搭好了,就可顺利走过去了;桥要是搭不好,高音就永远都解决不了。很多人一唱到小字二组的降b就破,问题就是出在换声点(在小字二组的升f)的桥没搭好,出现这种情况就只能回过头来踏踏实实地重新搭建这座关键的桥。我们可以寻找一部分音域跨度较小的艺术歌曲从头练习,直到顺利完成过渡,才能最终获得好的高音。

周:很多学生对您的教学方法的感受是用最简单的语言表达最重要的内容,能不能谈谈您的教学理念是什么?

宋:意大利人经常讲“Canta con il cuore”,意思是“用心歌唱”。歌声是从心里唱出来的,而不只是由嗓子发出的,从心里唱出来的声音才是最真实、最美的。因此,我认为教学的首要内容就是“用心”。一些学生看似有心,实则没心,他们边学边忘,不会把课堂上学习的内容真正用心地用在自己的歌唱实践中。或者是在平时练习比较少,俗话说的只有量变才能达到质变是有一定道理的。我想,我们现在面临的很多问题可能都与这个飞速发展的时代有关系,很多人都是急功近利,价值观发生了变化。我看得出有些学生并不理解“努力刻苦”的含义,想要快速成名,所以会学习时总是浅尝辄止,这是学习态度出了问题。但是,如果你用心、谦和、刻苦,提高技能且修炼“内功”,这个神奇的时代也会有很多机会让你走出去,并且走得长久,而不是像流星一闪而过。

参观夏里亚宾墓(2014)

周:在中国音乐学院教学几十年,您曾两获“我爱我师——我心目中最喜爱的专业课教师奖”,您是怎样做到像父亲一样呵护自己的学生的?您能给年轻的教师一些教学上的建议吗?

宋:说实话,之前我并不知道有这样的活动,整个过程都是学生自己选择、自己投票的。获奖以后,我感觉很欣慰,很感谢学生们对我的喜爱和信任。

当我们选择了自己要走的道路,就应该摆正心态——师者,传道授业解惑;师者,应该有一颗仁爱之心。从第一节课发出的第一句歌声到最后走向世界舞台,我会一直陪伴着学生们,只要他们需要我,我就会不假思索地给予。假如声乐是一碗能看见的饭,我恨不得毫无保留地迅速喂给这些“小鸟”,可惜,掌握声乐技术需要长期坚持不懈的努力学习,我要一直耐心地边教边等,等着他们进步、长大、成熟。

我想,年轻教师应该首先明确一点:教学最关键的内容就是打基础,不要急于求成,不要让小马拉大车,不要攀比。如果其他学生唱的歌曲比我的学生的大,那我也要给学生换个更大的,这是一件很危险的事情,对学生是不负责任的。即便学生当时傻乎乎地拿下奖来了,将来毕业后也很有可能干不了这行,后果很严重。一般来说,学习阶段出个大歌唱家是不太可能的,因为学生的阅历、感受力都还不够。好的声音一定是有故事的、有丰富情感的,单纯的声音听起来只会让人觉得嗓音条件好,却没有内涵。学校就是打基础的地方,这是最重要的。再说一遍,要多唱意大利的艺术歌曲!

其次,声乐教师要有一副灵敏而理性的耳朵。只有这样,才能随时通过听觉判断学生演唱的声音是否正确,这对教师自身的能力是有要求的。所以,年轻的教师在教学时也不要放弃练唱,多找机会上舞台,趁着年轻多积累、多经历,不要脱离能够考核自身能力的平台,不能过早“精神退休”。所谓教学相长,就是这个意思。

和意大利歌唱家马里奥·梅兰尼(左)、莫纳科合影(2005)

周:您年轻的时候曾在意大利学习声乐,现在,您的儿子在美国学习声乐,您也曾带领中国音乐学院声乐系教师与美国高校进行过数次学术交流,您能谈一下中外歌唱教学的区别吗?

宋:意大利历史悠久,传统文化底蕴深厚,歌唱艺术的发展也是从繁荣期到低落期,再到繁荣期,直至现在的平和期。这么长的历史,意大利的“Bel canto”注定会成为经典。美国是新兴移民国家,具有独特的气质,它强大、富有、包容、进取,可以说美国汇集了全世界各类顶级人才,也有全世界最好的艺术资源,艺术家们愿意在这样的舞台上寻找自己的一席之地。所以,当我们有机会敞开艺术教育交流的大门时,也希望我国的艺术教育能与世界接轨。在四次与美国高校交流后,我们完成了合作演出,效果非常好,中外学生在一起互相交流技术,切磋语言,艺术修养也在潜移默化中得到提高,这也是我最愿意看到的。我自己也收获了珍贵的友谊,美国的学生们都盼着我去,总问我儿子“你爸爸什么时候来?”至于两国歌唱方法的区别,可能与国家特质有关,意大利的歌唱发声趋向传统、规矩,直指人心,而美国的歌唱则更灵活、开放。其实,歌唱技术动人、自然舒服就好,“唱者不累,听者舒服”,就是高境界。

另外,需要强调的是,现在在美国学习声乐的学生必须参加学校或单位、剧院等公费外派去意大利学习的课程,从五月放假开始,为期一个月,计算学分。现在,一些国际大腕儿也经常会去意大利学习,由此可见,意大利的“规矩”正是这个多变的世界值得信赖和亟须的。

周:您曾策划、组织了“中国高等艺术院校歌剧声乐展演”,也组织了中国各地和韩国的师生共同举办的巡回演唱会、讲座等,能谈谈您为什么做这些分外的事情吗?

宋:“中国高等艺术院校歌剧声乐展演”的诞生有其偶然性,但也有必然性。在中国音乐学院从事声乐教学工作多年,很多的艺术交流和歌唱表演活动让我逐渐意识到,一些艺术院校及师范类院校的声乐学生只是在课堂里学习,没有舞台实践的机会,他们需要更多、更大的平台,开阔视野。本着“给学生们一个展示平台”的初心,我们开始组织、举办这个比赛。到今年已经成功举办了八届,明年就是第九届了,这个比赛包括独唱、重唱及歌剧表演片段等多种形式。这些组别的设置是有针对性的,某些学生也许独唱不够出彩,但重唱可以与其他人合作,取长补短;有的学生自己独唱水平很高,但是重唱合作能力较弱;有的学生表演很好,可以饰演歌剧片段中的角色,用表演弥补歌唱技巧的不足。这样的比赛形式被全国很多学校认可,甚至有的选手在比赛获奖后得到单位的肯定,被予以重任。回忆这八届比赛历程,也是多有波折,参赛选手从最开始的百余人参赛到现在的千余人参赛,评委从最开始的十余人到现在的近百人。同时举办的国际大学生歌唱比赛更是吸引了近百名外国选手参与,比赛公平公正,积极向上,非常有意义,推动了中国声乐教育事业发展,并增加了国际交流的机会。

周:您是“中国高等艺术院校歌剧声乐展演”的评委会主席,虽然您从来不参与打分,但每年您都亲临现场,聆听年轻一代的演唱。您认为我国的“美声”教育现状是什么样的?有什么需要进一步加强的吗?

宋:随着我国经济的发展,国际交流加强,过去我们觉得专业水平比较落后的一些师范院校的参赛选手,现在的水平都特别高。刚开始,我和一些评委会有些不解,了解后得知,这些选手的老师有很多都是从国外留学回来的,他们年富力强,语言与发声技巧均很全面。这是我们没有想到的,假如没有这个比赛平台,可能无法了解到这个情况。因此,我国“美声”教育的现状可以说还不错,师资力量已经与国际接轨,并且还在提高。我们也有信心把“展演”活动办得更好,将这面旗帜传承下去。希望年轻教师们不要懈怠,继续学习,提高教师队伍的教学水平。

就个人而言,如果因为二十年前曾经在意大利学过,就再也不学了,那肯定不行。每个人都要一直学习,尽管岁月不饶人,但我依然尽我所能,希望自己还能有所提高。如今,我依然每年都带学生去意大利学习,吃着意大利的饭,喝着意大利的水,说着意大利的语言,跟着意大利的老师学习,接受着意大利文化的熏陶,这是不一样的。

周:您在教学过程中有没有很难忘的人或事呢?能不能与我们分享一下?

宋:教学过程中我有很多难忘的人,就不一一细数了,但其中有一位无论何时我都没齿难忘,那就是20世纪80年代我在韩国认识的李仁荣先生……

周:宋老师,除了传道授业解惑以外,您慷慨无私的行为和豁达坚定的理念也影响了很多人。衷心地祝福您的艺术之路常青!