传顾恺之《洛神赋图》祖本创作时代再探

——从东晋南朝服饰角度谈起①

2019-01-11南京工程学院艺术与设计学院江苏南京211167

张 珊(南京工程学院 艺术与设计学院,江苏 南京 211167)

丁洁雯(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

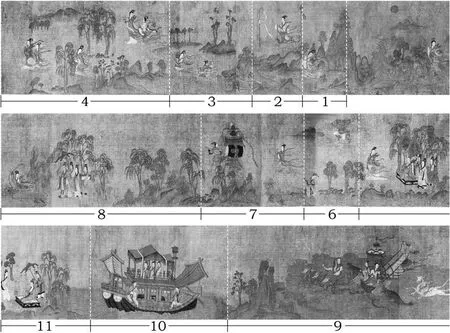

图1 传顾恺之《洛神赋图》故宫本(部分)

《洛神赋图》是根据三国曹植《洛神赋》创作的故事画。迄今存世的《洛神赋图》版本较多,至少有九件。其中有三件传为东晋顾恺之作,分别藏于故宫博物院(图1)、辽宁省博物馆(图2)和美国弗利尔美术馆(图3)(下文将此三件《洛神赋图》分别简称为故宫本、辽宁本与弗利尔本)。这三件《洛神赋图》均为宋摹本,其构图方式、叙事手法、图像塑造等方面都极为近似,应源于同一祖本[1]6,该祖本据传为顾恺之所作。另外,祖本同被认为顾恺之所作的传世绘画还有大英博物馆藏唐摹《女史箴图》、故宫博物院藏宋摹《列女仁智图》。但上述三件《洛神赋图》与《女史箴图》《列女仁智图》在人物造型、线条运用等方面有明显差异,而且后二者用线更符合顾氏“紧劲连绵,循环超忽”[2]的特征。因此,这三件宋摹《洛神赋图》祖本是否为顾恺之所作备受争议,其创作时代也是学术探讨的热点。当今学界多根据以上三卷《洛神赋图》画风将其祖本创作时代定在东晋南朝,如唐兰认为其“原本是四世纪的作品”[3],陈葆真认为其“祖本应该作成于六朝晚期”[1]114。

图2 传顾恺之《洛神赋图》辽宁本(部分)

图3 传顾恺之《洛神赋图》弗利尔本(部分)①本文采用的传顾恺之《洛神赋图》弗利尔本图像,来源为美国弗利尔美术馆官网,详见https://www.freersackler.si.edu/object/F1914.53/

与考古所见东晋南朝服饰图像资料相对比,传顾恺之《洛神赋图》不少细节已经融入后世审美,但其所绘服饰依旧存留了鲜明的六朝特征。本文从东晋南朝服饰角度出发,对三卷《洛神赋图》中所绘之衣着作重点分析,意在探讨其祖本创作时代。

一、曹植服饰

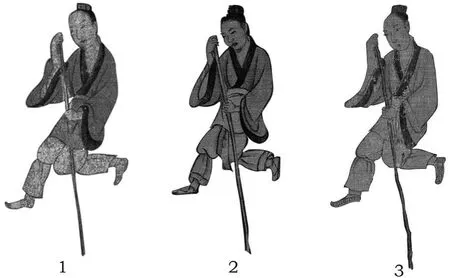

图4 传顾恺之《洛神赋图》“腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝”部分的曹植(从左往右依次为故宫本、辽宁本和弗利尔本)

1.首服

三卷《洛神赋图》中,曹植的首服应为“远游冠”(图4)。曹植的身份,属“王”级别。《续汉书·舆服志》:“远游冠,制如通天,有展筒横于冠前,无山述,诸王所服也。”②详见(晋)司马彪撰、(梁)刘昭注补:《后汉书志》,北京:中华书局,1974年,第3665页。《后汉书》本无志,南朝梁刘昭为《后汉书》作注时,把晋人司马彪著《续汉书》八志补入范晔《后汉书》,一并作注。故本文称之《续汉书》。又《晋书·舆服志》:“远游冠,傅玄云秦冠也。似通天而前无山述,有展筒横于冠前。皇太子及王者后,帝之兄弟,帝之子封郡王者服之。”[4]

汉六朝远游冠的具体式样,文献中记载至为简略,只提及其“似通天而前无山述”。而对通天冠的记载,则较为详细。《续汉书·舆服志》:“通天冠,高九寸,正竖,顶少邪却,乃直下为铁卷梁,前有山,展筩为述。”[5]又《晋书·舆服志》:“通天冠,本秦制。高九寸,正竖,顶少斜却,乃直下,铁为卷梁,前有展筩,冠前加金博山述。”[4]766通过对比可知,《女史箴图》中汉元帝之冠是与文献记载通天冠(图5-2)最为接近的图像实例,此冠两侧透空、前部近直、顶部略斜、后部卷曲,恰与前引文献“正竖,顶少斜却,乃直下,铁为卷梁”互证。后部卷曲的冠梁,应即“卷梁”;冠前有金色牌饰,应为“金博山”③“金博山”系汉六朝通天冠上的装饰,应为尖圭形,其上附禅纹,孙机先生在其《进贤冠与武弁大冠》一文中已经有详尽考证,不再赘述。——孙机《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年,第125-133页。《女史箴图》中金博山近似与尖圭形,但顶部近平,应为后世临摹的舛误。④南京大学考古文物系教授贺云翱先生认为,司马金龙墓出土的漆画屏风应是东晋之物,为司马楚之降魏后带到北方,后成为司马金龙的随葬品。贺教授的推断应当是准确的。根据《魏书》记载,司马氏系东晋皇族,司马金龙死于太和八年(公元484年)。其时为北魏孝文帝迁都洛阳之前,还不是北魏汉化改革的最高峰,汉人衣冠尚未在文武百官之中普及。具体详见[北齐]魏收撰《魏书》第一册,中华书局,1974年,第175、第179页。司马金龙墓随葬陶俑均是鲜卑装束,仅漆画屏风上的人物是汉装打扮,其衣着风格与唐摹本顾恺之《女史箴图》相似;抬舆者的装束与东晋升平元年冬寿墓壁画侍从像一致,推测漆画屏风非北朝之物,其完成年代应该在东晋晚期。故在本文中,司马金龙墓漆画屏风作为东晋末年资料使用。。司马金龙墓屏风漆画④中卫灵公、齐宣王等王、公之冠(图5-3)与《女史箴图》中汉元帝之冠结构类似,唯一区别为冠前并无金色牌饰(金博山),应即远游冠。《说文》:筩,断竹也。”前所提及的“展筩”,从字面理解就是展开的竹筒。《女史箴图》通天冠、司马金龙墓屏风漆画远游冠前均有一近似半圆柱状的结构,但司马金龙墓屏风所见者更加清晰,应即“展筩”(图5-2、图5-3)。而南北朝⑤北魏孝文帝为争取文化上的正统地位,于太和年间(公元477年~499年)进行衣冠汉化改革,与之同时,南朝也规范衣冠服制以应对北魏的文化竞争,南北服装在汉化的基础上逐渐一致。东魏、西魏、北齐、北周虽然在服饰上胡汉并举,但为了彰显文化正统,依旧保留了经过汉化改革的礼仪服饰体系。南北朝文化正统的争夺,致使当时中国南北方的礼服样式趋同,这种趋同性,在南北朝考古资料中体现的十分明显。迄今考古工作中未发现南朝通天、远游冠图像资料,但北朝相关资料不鲜见,故北朝天、远游冠图像资料可作为南朝通天、远游冠式样的参考。早中期图像资料中所见的通天、远游冠,同样有两侧通透的卷梁,但冠体上独立的“展筩”消失,固发簪导端部呈菱形,具体实例如河南洛阳龙门石窟宾阳洞北魏浮雕像《皇帝礼佛图》中远游冠、美国纳尔逊博物馆藏北魏孝子石棺线刻画中帝舜所戴的通天冠[6]、北魏神王石碑座《礼佛图》[7]中四位人间帝王所戴的通天冠(图5-4)及远游冠等(图5-5)。南北朝晚期图像资料不见通天冠,仅见远游冠实例。其远游冠冠梁已经不似之前卷曲,冠顶后倾。如西安北周康业墓围屏线刻画《骑马出行图》,墓主康业所戴的远游冠(图5-6)形制即此。康业虽系粟特人,但其祖上是康居国王族[8],远游冠也符合其身份。东晋、南北朝的远游冠,冠体较小,仅覆头顶。发展至唐代,冠体渐大如帽,冠梁保持了南北朝晚期的样式;两侧透空,顶部后倾,无卷曲结构,具体参敦煌藏经洞初唐纸本绘画《骑马人物图》(图5-7)。

图5 考古资料中东汉至初唐通天、远游冠与传顾恺之《洛神赋图》远游冠线描对比图

再看《洛神赋图》,作为宋摹本,图中曹植冠体细部结构已难与祖本完全一致。将《洛神赋图》辽宁本、故宫本、弗利尔本中曹植所戴远游冠与前文所列举通天、远游冠图像实例相比(图5),《洛神赋图》中远游冠有两侧透空且相对平直的冠梁,无展筩,冠体均仅覆头顶,更符合南北朝远游冠的特征(图5-8、图5-9)。三个版本《洛神赋图》中的远游冠,冠体上端均有后倾趋势。故宫本、弗利尔本中“御轻舟而上溯”部分,冠体上端后倾最为明显(图5-9左一、左三),这与北周康业墓围屏线刻中描绘的远游冠(图5-6)接近。辽宁本中远游冠,有比较清晰的固发簪导,端部呈菱形(图5-9左二);弗利尔本虽有簪导(图5-9左三),但式样不清晰;故宫本中远游冠,虽不见固发簪导,但远游冠一侧多出额外结构,应是描摹簪导的舛误(图5-9左三)。检视现有考古资料,端部呈菱形的固发簪导实例,其最早时代者为南北朝(图5-4、图5-5)。综上,《洛神赋图》中曹植所戴的远游冠,虽然在临摹中细节上出现偏差,但依旧具有南北朝特征。

需要特别指出的是,三卷《洛神赋图》中,曹植所戴冠与“冯夷鸣鼓,女娲清歌”部分冯夷所戴冠(图5-10)相比,后者与南北朝晚期通天、远游冠的式样更加接近。

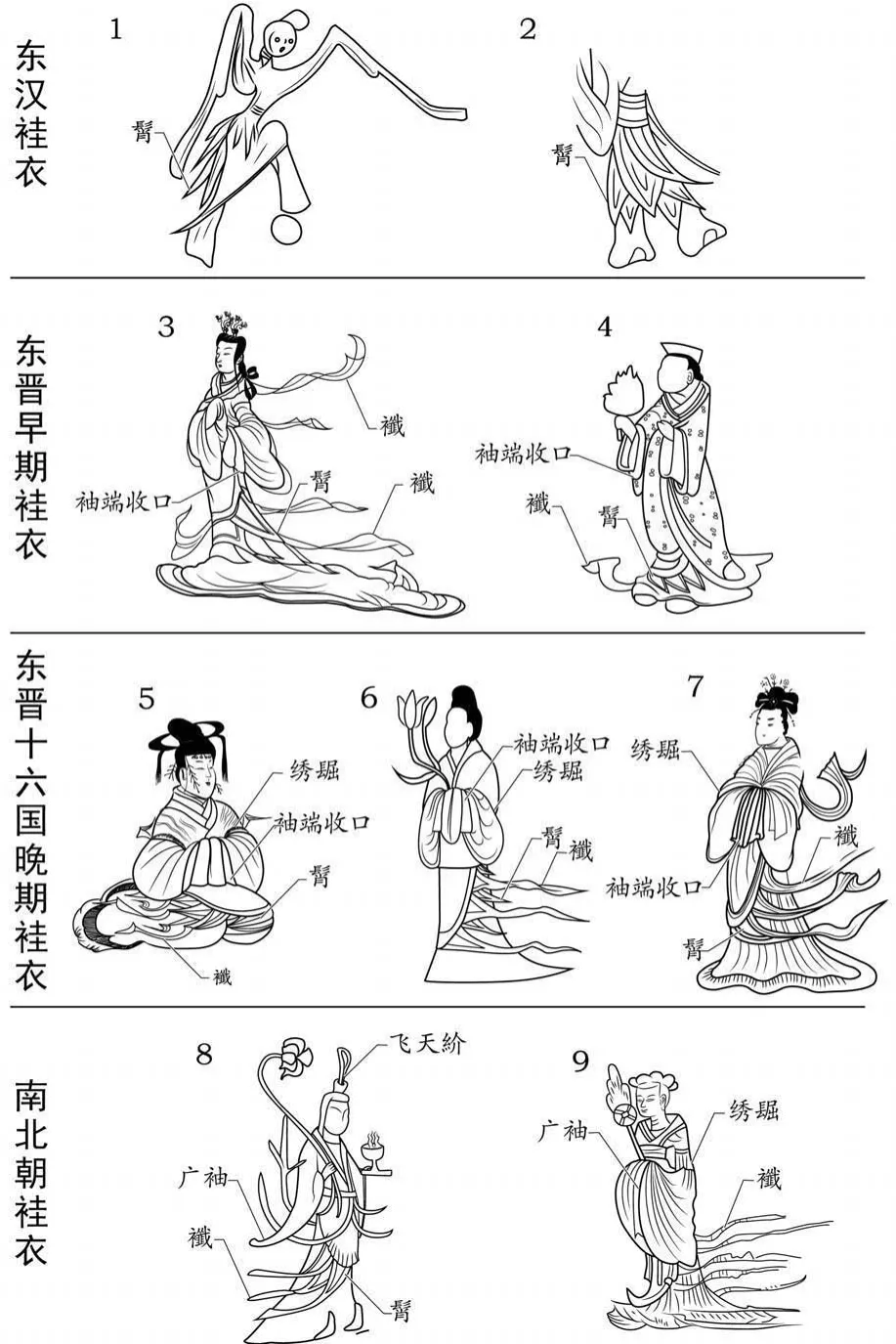

图6 东汉至南北朝贵族袖式演变图

2.身衣

三卷《洛神赋图》中曹植所穿身衣的式样与风格大体上是一致的,都是在褒博的衣物外围了蔽膝,袖式拖沓夸张(图4)。汉人贵族对褒博衣物的崇尚之风,自古有之。从东汉至两晋,衣物虽然宽大,但上衣袖端会微收口,以避免拖沓,衣袖整体呈囊状(图6-1~图6-9)。东汉实例如河南荥阳王村乡墓壁画上男性贵族[9](图6-1)、山东沂南画像石中的文官[10](图6-2)、四川彭山崖墓陶俑[11](图6-3)等。三国、西晋实例如安徽马鞍山东吴朱然家族墓漆盘彩绘上的男性贵族[12](图6-4)、西晋当利里社碑上的文官[13](图6-5)、河南偃师首阳山西晋帝陵随葬墓男俑[14](图6-6)等。东晋十六国实例如炳灵寺石窟一六九窟壁画中男供养人[15](图6-7)、嘉峪关酒泉十六国五号墓壁画上的墓主人[16](图6-8)、司马金龙墓屏风漆画上“李善养孤”部分的小主人(图6-9)等,此时衣袖虽有加宽趋势,但袖端亦可见明显的收口。有一点需注意,同样系传顾恺之所作《女史箴图》与《列女仁智图》中人物袖式(图13-3)亦属此类。与之相反,南朝人更追求飘逸之美,袖端不仅不收口,甚至刻意增加衣袖下臂的布幅,使袖口呈现出宽大的喇叭状,衣物的装饰性常常大于实用性,这种衣袖也被称为“广袖”。实物资料如南京太平门外明昙憘墓文吏俑,其时为宋元徽二年(即公元474年)[17],这也是目前所见年代最早的南朝“广袖”实例。刘宋之后,这种情况更为多见,相关图像资料中所见的南朝贵族均穿广袖衣,如丹阳宝山南朝墓石男俑[18](图6-10)、常州戚家村南朝墓画像砖上的仪卫[19]等,其时代均为南朝中晚期。南朝服饰对北朝影响很大,这种影响发生在北魏迁洛(时间为公元494年,相当于南朝齐)之后,而该时期北朝广袖衣图像资料相当多,如前文所述纳尔逊博物馆藏北魏孝子石棺线刻画上的帝舜(图6-12)、北魏神王石碑座线刻画《礼佛图》上的帝王(图7-1),均与《洛神赋图》中曹植戴同类冠,且穿广袖衣。

图7 南北朝考古资料中所见的贵族与传顾恺之《洛神赋图》中曹植线描对比图

图8 传顾恺之《洛神赋图》中曹植身衣曲领样式

将三卷《洛神赋图》同前文所提的汉晋、南北朝相关资料进行比对后,可以发现,《洛神赋图》中曹植衣着为典型的广袖衣(图4、图7-3),属南北朝风格,其服饰式样、仪态风神均与北魏神王石碑座线刻画《礼佛图》上的人间帝王(图7-1)、北齐崔芬墓壁画上的墓主人[20](图7-4)相近。北魏石刻画中的人物形象多经过夸张处理,难免失真,而同时期的陶俑则更加写实。辽宁本曹植身衣搭配有曲领(图4-2、图7-3、图8-2、图8-5),其身衣式样与洛阳永宁寺出土的北魏贵族俑[21]衣着(图7-2)如出一辙。故宫本、弗利尔本中曹植则无曲领,细察这两个版本的《洛神赋图》,还是可以发现在画面的某些片段中,曹植身衣有曲领的结构走向,尤其是“驭轻舟而上溯”部分(图8-1、图8-3)与故宫本“华容婀娜,令我忘餐”部分(图8-4)。或因曲领中衣在宋代不再流行,画师在临摹时结合当时的审美,因而有所省略。

总之,《洛神赋图》中曹植与南北朝图像资料中的贵族无论在服饰特征还是人物仪态和意趣指向方面,均十分接近。

二、众神女服饰

图9 传顾恺之《洛神赋图》“进止难期,若往若还”部分的洛神(从左往右依次为故宫本、辽宁本和弗利尔本)

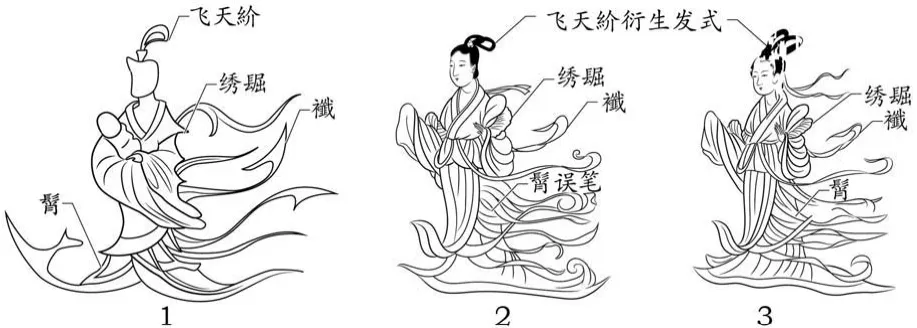

1.发式

三卷《洛神赋图》中洛神、南湘二妃等众神女头顶束发成环,这与南朝考古资料中所见的“飞天紒”十分相似。《宋书·五行志》:“宋文帝元嘉六年,民间妇人结发者,三分发,抽其鬟直向上,谓之‘飞天紒’。”[22]鬟,即女子的发环,《说文》郑珍注:“谓盘髻如环。”①汉许慎《说文解字》:“鬟,总发也。从髟,睘声。”清郑珍在其《说文新附考》对其注曰:“谓盘髻如环。”——(清)郑珍:《说文新附考》,北京:中华书局,1985年,第158页。“飞天紒”,即是在头顶结发,在发髻中抽出一小束头发(三分发),在竖直方向弯曲成鬟[23]。《宋书》中说这种发式流行于南朝宋元嘉六年,但就考古资料来看,类似发式在东晋就出现了,数量极少。南朝女性的“飞天紒”与东晋抽鬟发式是有差别的,前者是将全部头发束与头顶后,再抽鬟其上,发鬟大;后者有松散的鬓发下垂遮颊,发鬟小[23](图10-3~图10-5)。东晋女性的抽鬟发式,与《洛神赋图》中众神女发式差别较大(图10-1、图10-2)。

《洛神赋图》中的众神女发式,并不完全符合考古资料中的南朝“飞天紒”特征,前者多为双鬟(图9),后者均为单鬟②六朝考古资料中,具有双鬟的“飞天紒”迄今未发现。河南邓县南朝墓画像砖上的“贵妇出游”图像中贵妇的发式常被认为是双鬟,系原发掘报告《邓县彩色画像砖墓》印刷图像不清所造成的误判——河南省文化局文物工作队:《邓县彩色画像砖墓》,北京文物出版社,1958年,第23页。此发式实为单鬟,画像砖原件现藏于国家博物馆。(图10-3~图10-5)。“飞天紒”在隋代之后不再流行,就唐代壁画、陶俑所见,结鬟的发式虽在生活中消失,但女乐伎、女舞伎依旧有类似结鬟,且均为大双鬟(图10-6、图10-7)。五代、两宋绘画中依旧可见这种在头顶结鬟的发式,均为双鬟、三鬟等,不见单鬟(图10-8~图10-10)。如五代阮郜《阆苑女仙图》、北宋王诜《绣栊晓镜图》(图10-8)、北宋武宗元《朝元仙仗图》(图10-9)、南宋刘松年《宫女图》(图10-10)等,均属此类。以上画作均不是对现实生活的反映,而是遵循了时人描绘仕女、女仙等角色的范式,这也体现了五代、两宋时代的审美倾向。三卷宋摹《洛神赋图》中出现的“双鬟飞天紒”,(图10-14~图10-16)与宋代传世绘画中仕女、女仙双鬟发式(图10-8~图10-10)相似,很可能是后世画者在其中融入了当时审美意趣所致。弗利尔本中“驾六龙,乘云车”的驾车神女(图12-2)以及“驭轻舟而上”的曹植之侍女,其头顶的发鬟被改绘成包头巾的发髻,作于宋代的山西太原晋祠彩塑圣母殿侍女像与传世绘画《四美图》(图12-1)中亦可见类似实例。此类头巾,正是宋代流行的女性头饰。这恰可证明宋人在临摹《洛神赋图》时,确将当时的审美风尚确融入其中。

图10 “飞天紒”发式与《洛神赋图》中众神女发式线描对比图

图11 传顾恺之《洛神赋图》弗利尔本中戴宋式头巾的女性

细察三卷《洛神赋图》可发现,故宫本中数位神女发式均为单鬟,其与南朝“飞天紒”十分相似(图10-11~图10-13)。“从南湘之二妃,携汉滨之游女”部分(故宫本此部分图像完整,辽宁本中留存“南湘二妃”,弗利尔本中此部分缺失),故宫本右一神女呈单鬟(图12-1),辽宁本右一神女虽与故宫本仪容近似,但其发式为明显的双鬟(图12-2),遵循了宋人描绘女仙的范式。《洛神赋图》故宫本中出现的单鬟发式并不符合宋人审美,更可能是对祖本特征的保留。

图12 传顾恺之《洛神赋图》“从南湘之二妃,携汉滨之游女”部分神女(左为故宫本,右为辽宁本)

2.身衣

图13 东汉至南北朝袿衣的演变图

图14 考古资料中南朝袿衣形象者与传顾恺之《洛神赋图》中洛神线描对比图

众神女衣裙前裾下摆均垂有尖角形状的装饰,衣带当风,这便是汉六朝女子上服“袿衣”(图9、图12)。《释名》:“妇人上服曰袿,其下垂者,上广下狭,如刀圭也。”[24]“圭”,是上部尖锐、下部平直的玉器,因汉六朝女性礼服上装饰有上广下狭圭状布片,故称之为“袿衣”。 袿衣是古深衣的遗制:从战国至西汉,女式深衣后垂交输后形成两个尖圭状物;东汉之后女性深衣式样上翻新,把这种尖圭装饰增加多组,并添加飘带,形成了这种新的礼服[25]。时人称将装饰在袿衣上的“尖圭”称为“髾”,飘带称为 “襳”,用“飞襳垂髾”形容女子穿袿衣的仪容①傅毅《舞赋》:“华袿飞髾而杂襳罗”;《上林赋》:“飞襳垂髾”,司马彪曰:“髾,燕尾也,衣上假饰。”“襳,细也。” 司马相如《子虚赋》:“蜚襳垂髾”,司马彪曰:“襳,袿饰也,髾,燕尾也。”;李善曰:“襳与燕尾,皆妇人袿衣之饰也。”——(梁)萧统编,(唐)李善注:《文选》,北京:中华书局,1977年,第247页、第121页。(图12、图13)。三卷《洛神赋图》中,部分神女穿搭一种半袖衣,袖缘类似今天的“荷叶边”,这种半袖衣正是《后汉书》中记载的“绣镼”②关于“绣镼”,孟晖先生在其《中原女子服饰史稿》中已有详尽考证,不赘述。——孟晖:《中原女子服饰史稿》,北京:作家出版社,1995年,第27页。(图12)。

从东汉至南朝,袿衣的式样一直在发展演变中。东汉女性袿衣为深衣制,尖圭形装饰(髾)附着在上衣下缘,如河南新野出土的东汉画像砖上的女舞者服饰③现藏于河南省博物馆。(图13-1)、贵州赫章县东汉墓出土的摇钱树残片上的服饰[26](图13-2)。这种在衣下缘附髾的做法,一直延续到东晋初期,但髾的位置更靠下。如南昌火车站东晋墓(公元352年)出土漆盘上描绘的贵妇衣着[27]即在衣下缘附髾(图13-4),传顾恺之《女史箴图》《列女仁智图》中袿衣特征(图13-3)也与之相符。东晋中期后,袿衣式样简化,衣缘不再附髾,而是搭配一条两边装饰有襳髾的圆下摆蔽膝围在腰间,以彰显袿衣遗制。如冬寿墓(公元357年)壁画上冬寿夫人所穿的礼服④因高句丽贵族视东晋为正统,向东晋称臣,接受东晋的封号并按照规制穿东晋官服。在朝鲜半岛发现了一些与东晋同时期的大型墓室壁画,其所反映的礼仪服饰、车马仪仗均属东晋规制,朝鲜冬寿墓正是一例,故冬寿墓壁画中的墓主及其夫人为东晋武官与命妇装扮。——洪晴玉:《关于冬寿墓的发现与研究》,《考古》,1959年第1期,第33页。(图13-5),是迄今发现最早的此类袿衣图像。类似实例如炳灵寺石窟一六九窟(公元420年)中女供养人(图13-6)[15],服饰也属此。在这一时期,女性大多在袿衣上加一件绣镼,襳髾也逐渐合二为一,如司马金龙墓漆画屏风上的贵妇服饰(图13-7)。南朝袿衣延续了晋末式样,只是袖式变成广袖,袖口阔大夸张,搭配与不搭配绣镼者均多见。如河南邓县南朝画像砖墓砖画中郭巨妻服饰(图14-1)、湖北谷城城关镇粉水广场南朝墓砖画上的女供养人服饰(图13-8),便属此类。这种袿衣式样也传播至北朝,如美国纳尔逊博物馆藏北魏孝子石棺上的娥皇、女英服饰[6],又如西安北周康业墓围屏线刻画中的康业夫人服饰等(图13-9)。到了唐代,汉六朝常见的女性礼服袿衣已在现实生活中消失,仅在唐代画师笔下的部分古装人物与若干初唐盛装舞女俑的蔽膝两侧缀有尖角作为“襳髾”的遗识[25];但其服饰亦融入了唐代腰裙、条纹裙等元素,式样已与南北朝时袿衣有了显著差异。

将三卷《洛神赋图》洛神、南湘二妃众神女与东晋南朝袿衣形象者比较,可以发现,故宫本、辽宁本“左倚采旄,右荫桂旗”部分的洛神(图14-2、图14-3)、弗利尔本“进止难期,若往若还”部分的洛神(图9-3)、故宫本“南湘二妃”左侧神女,似围缀有襳髾的蔽膝,与南朝袿衣形象者类似。其余神女腰间围一条“裹裙”,裙下摆附有尖袿形髾饰(图9-1、图9-2),这可能是不同画师在反复摹写中对祖本的误读所致。尽管如此,《洛神赋图》中众神女袿衣阔大的广袖以及仪容、仪态,均具有显著的南朝特征。尤其是“左倚采旄,右荫桂旗”部分的洛神,无论是发式还是衣着均与河南邓县南朝墓画像砖中郭巨妻(图14-1)、湖北谷城城关镇粉水广场南朝墓砖画上的女供养人(图13-8)近似。邓县墓砖画中郭巨妻与洛神整体仪态风神上几乎如出一辙(图14),《洛神赋图》中众神女形象所体现的南朝特征更可一目了然。

图15 传顾恺之《洛神赋图》“腾文鱼以警乘,鸣玉鸾以偕逝”部分的侍臣(从左往右依次为故宫本、辽宁本和弗利尔本)

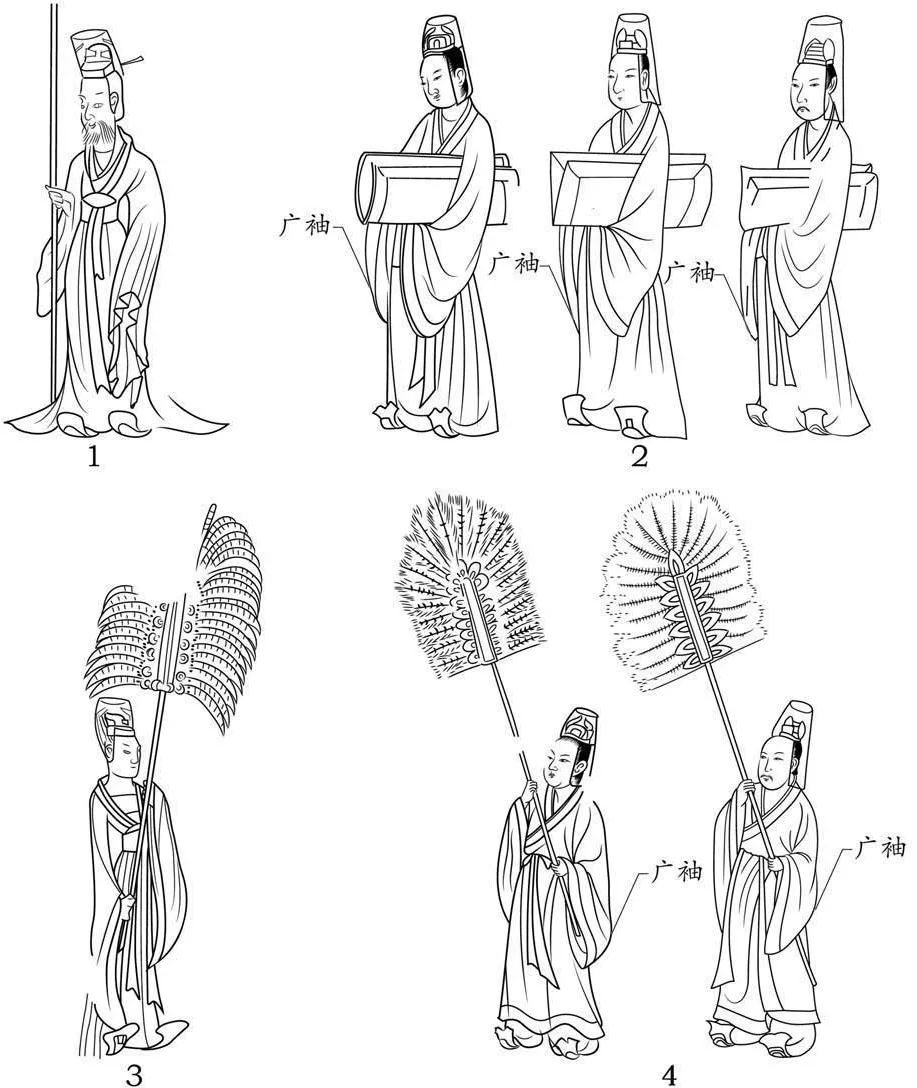

众侍从服饰

一、侍臣服饰

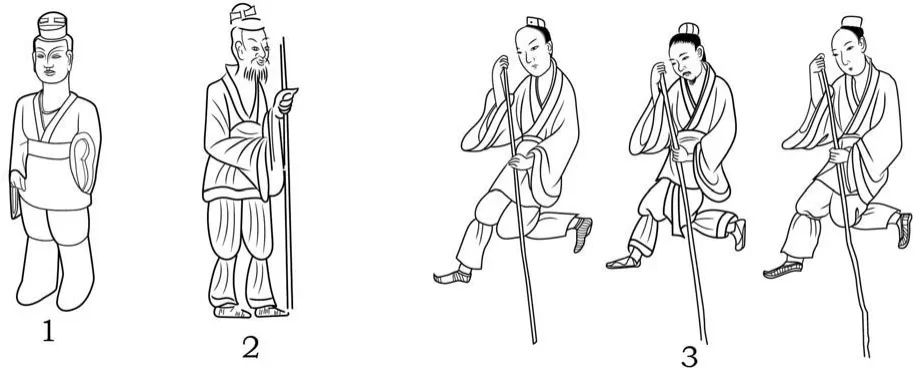

三卷《洛神赋图》中曹植的侍臣首服为一种长耳高顶纱帽(图15),而这也是为汉六朝侍臣、武官通服,在汉六朝的正式称谓为“武冠”,又称武弁、惠文冠、建冠、笼冠等⑤《晋书·舆服志》:“武冠,一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,一名笼冠,即古之惠文冠。或曰赵惠文王所造,因以为名。亦云,惠者蟪也,其冠文轻细如蝉翼,故名惠文”—— (唐)房玄龄等:《晋书》,第三册,北京:中华书局,1974年,第767页。《宋书·礼制》:“武冠,昔惠文冠,本赵服也,一名大冠。——(梁)沈约:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第503页。《南齐书·舆服志》“武冠,侍臣加貂蝉,余军校武职、黄门、散骑、太子中庶子、二率、朝散、都尉,皆冠之。”——(梁)萧子显:《南齐书》第一册,北京:中华书局,1972年,第341页。。“笼冠”,为刘宋百姓对“武冠”的称呼[28],也是唐代的通用名称①《隋书·礼仪志》:“武冠,一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,今人(唐代人)名曰笼冠,即古惠文冠也。“——(唐)魏征等撰:《隋书》第一册,北京:中华书局,1973年,第234页。,今亦有学者称其为“笼冠”。

汉六朝的侍臣、武官首服均为武冠,搭配帻。东汉时武冠搭配短耳施屋之帻,晋代之后武冠搭配平上帻。武冠材质为繐布,稀疏轻透,为保持其硬挺,其表面涂漆②关于汉六朝武冠与帻的考证,详见孙机《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年,第133~139页。。从东汉至南朝,武冠与帻的搭配有一个逐步演变的过程。东汉时武冠垂耳较短,不覆盖人耳,冠顶低平,冠下有帻,帻顶做成三角锥形的“屋”,帻体大小似帽。如山东沂南画像石戴武冠者与单戴帻者[29],即是东汉武冠与之帻的式样及戴法实例(图15-1)。西晋的武冠与东汉相比没有太大变化,与冠相配的帻为平上帻。帻顶分成两个平面,前水平,后上斜,上斜的平面有两纵缝,一扁笄在其中穿插,帻体大小似帽,如长沙金盆岭西晋墓陶俑[30](图15-2)。东晋早中期武冠的式样似与西晋类似,具体可参考冬寿墓(公元357年)壁画上墓主像。东晋晚期,武冠依旧搭配平上帻,其式样与西晋类似,如司马金龙墓屏风漆画上戴武冠的侍臣(图15-3)。南朝武冠与东晋相比变化较大,垂耳增长至覆耳,冠顶增高,冠下平上帻则缩小,仅覆头顶,如丹阳金王陈村南朝齐墓砖画上的仪卫、仆役[18](图15-4)。南朝的武冠、平上帻式样,很快传播至北朝。如美国纳尔逊博物馆藏北魏孝子石棺上的戴武冠的侍从像[6](图18-3)与丹阳金王陈村南朝齐墓砖画上的仪卫穿扮[18](图18-1)几乎一致;又如河北磁县湾漳村北齐墓壁画中的仪卫亦是戴武冠平上帻,且细部特征更明晰(图17-1)。细观南北朝武冠,可以发现冠顶之下,有左右对称的片状物环绕冠周,其或有塑形作用(图17-1、图17-2)。南北朝的武冠式样一直沿用至隋唐,如传阎立本《历代帝王图》、唐李贤墓壁画中,依旧可见类似的武冠,但冠下之帻较南北朝更大,式样也略有变化(图16-6、图16-7),其更名为平巾帻。

图18 考古资料中南北朝戴武冠侍臣与传顾恺之《洛神赋图》中侍臣线描对比图

将三卷《洛神赋图》中的侍臣与东晋南朝武冠形象者相比较(图17),可见《洛神赋图》中侍臣武冠有长垂耳、高冠顶(图17-3),这基本符合南朝之后的武冠特征。前者所见之冠,冠下之帻上有两片似蝉翼的结构,左右对称(图17-3),应当是画师摹写时对冠结构的误解,错将武冠上塑形的片状结构加在了帻上,这在辽宁本中体现得尤为明显(图17-3左一)。三卷《洛神赋图》冠下之帻式样均不同,但其仅覆头顶,尺度上符合南朝平上帻的大小。

《洛神附图》中曹植侍臣所穿身衣,均是袖端不收口,袖口呈现出宽大的喇叭状,符合南北朝服饰的特征。将曹植侍臣服饰与东晋南朝的服饰资料相比,如丹阳金王陈村南朝齐墓砖画上的仪卫、美国纳尔逊博物馆藏北魏孝子石棺上的戴武冠的侍从像,无论是服饰、还是掌扇仪态,都十分相近,这很可能是南北朝时期刻画贵族出行随从的一种固有程式。

图19 传顾恺之《洛神赋图》“驭轻舟而上溯”部分的船夫(从左往右依次为故宫本、辽宁本和弗利尔本)

2.船夫服饰

三卷《洛神赋图》的“御轻舟而上溯”部分,木船舱外有两位撑篙船夫,均穿短衣长裤,即为“袴褶”(图19)。它是由两汉的“短衣大绔”“短衣大绍”演变而来,因为便于行动,常作为仆役兵卒等人的日常穿扮,至东晋南朝已为最普遍的日常男装之一①关于中国古代袴褶发展和演变的历史,详见张珊《东晋南朝的袴褶——兼论中国古代袴褶服的起源》,《南京艺术学院学报(美术与设计)》,2017年第1期。。图像资料中所见东晋、南朝的常服袴褶基本式样一致,但后者似更加宽博,其衣袖虽不及广袖拖沓夸张,但比东晋时要宽大的多。在南朝图像资料中,穿袴褶的人物常在近膝处缚袴,这种现象在东晋资料中未见。缚袴是为了保持阔袴不舒散,可以让行动更敏捷。据《隋书·礼仪志》载:“袴褶……车驾亲戎,则缚袴,不舒散也。”[31]据《宋书·袁淑传》记载,刘劭弑父前,为方便行动,“引淑等袴褶,又就主衣取锦,截三尺为一段,又中破,分斌、淑及左右,使以缚袴。”[32]或因南朝袴褶较东晋更宽大,时人缚袴以避免行动不便,如在南朝图像资料中就发现大量袴褶缚袴的现象。

《洛神赋图》中船夫均在近膝处缚袴,衣袖宽大,更符合南朝袴褶服的特征。船夫腰腹部的围布,亦属南朝仆役常见的穿扮,这在南朝图像资料中较常见(图20)。如丹阳金王陈村南朝齐墓砖画袴褶仪卫像[18](图20-2)、南京仙鹤门南朝墓袴褶陶俑[33]、邓县画像砖墓袴褶陶俑[34](图20-1)、湖北贾家冲南朝画像砖墓袴褶陶俑[35]等,均属此类。三卷《洛神赋图》中,船夫头上所戴之物很小,仅遮盖发髻,其细节很少,难以辨认。但根据船夫的身份,遮髻之物很可能是“巾”“帻”一类。总体上,三卷《洛神赋图》中船夫的衣着,属于比较典型的南朝仆役穿扮。

图20 考古资料中南朝穿袴褶仆役与传顾恺之《洛神赋图》中船夫线描对比图

3.女侍服饰

辽宁本《洛神赋图》卷首部分有一女侍,在故宫本、弗利尔本中则未见。该女侍双鬟发式,身衣部分因画面剥落已不完整,但可发现,其上衣下裙异色,下垂的衣袖十分宽大,基本上可以判断为南朝襦裙(图21-2)。迄今所见的考古资料中,这种在头顶梳左右对称大双鬟、穿襦裙的女侍形象仅见于南朝中晚期。如常州田舍村南朝画像砖墓上的女侍[36](图21-1)、扬州邗江南朝墓M1画像砖墓上的女侍[37]等。因此,《洛神赋图》辽宁本中的女侍,符合南朝人物造型特征。

图21 考古资料中南朝女侍与传顾恺之《洛神赋图》中船夫线描对比图

以上论述,并未提及《洛神赋图》中曹植及侍臣的履。因东晋南朝崇尚褒博的服饰,或为防止行走时绊到拖沓的衣下摆,与之搭配的履头日益增高。到了南北朝,高头履成为风尚,并一直流行至隋唐。东晋至唐代的图像资料中都不乏高头履,履头大小尺度未有显著的时代标准。以此断代,似难信据。据此,本文不作讨论。

图22 南朝中晚期拼接砖画《竹林七贤与荣启期》与传顾恺之《洛神赋图》中“银杏”对比图①图22-1采自沈从文:《中国古代服饰研究》,香港:商务印书馆,1981年,第119页。

除服饰之外,尚有一点须特别说明。即此三卷《洛神赋图》中所见疑似银杏的树木(图22-2)亦遥承南朝意绪。南朝中晚期的大型拼接砖画《竹林七贤与荣启期》②迄今发现的带有大型拼接砖画《竹林七贤与荣启期》的墓葬共计四座,包括丹阳建山金家村大墓、丹阳胡桥吴家村大墓、南京西善桥宫山大墓、南京狮子冲南朝大墓。丹阳建山金家村大墓、丹阳胡桥吴家村大墓墓主人虽未确定,但作为萧齐帝陵是没有争议的。——南京博物院:《江苏丹阳县胡桥、建山两座南朝墓》,《文物》1980年第2期。南京狮子冲南朝大墓M1发现有南朝梁中大通三年(公元530年)的纪年砖;M2发现有南朝梁普通七年(公元526年)的纪年砖,可证明其时代应该是南朝梁中期。——南京市考古研究所:《南京栖霞狮子冲南朝大墓发掘简报》,《东南文化》2008年第4期。南京西善桥宫山大墓,无论是墓主还是墓葬年代目前均有较大的争议,但根据大墓的形制以及随葬品特征来看,其时代应该在南朝中晚期。——罗宗真:《南京西善桥油坊村南朝大墓的发掘》,《考古》1963年第6期。中,同样有类似的植物(图22-1)。两者比较,可发现其遵循若干共同的程式,古拙的表现手法几乎如出一辙(图22)。在迄今发现的考古资料中,类似的表现形式仅见于南朝图像中,这应该是当时通行的一种艺术符号。因《竹林七贤与荣启期》中所见的人物均穿广袖衣,此砖画底稿创作时代不会早于南朝。

综上,尽管传顾恺之《洛神赋图》经由后世画师反复摹写,再加上其中自然融入的后世审美情趣,服饰细节多有舛误,但以东晋南朝图像资料作为参照,则不难发现其中依旧保留如下显著的南朝特征:①三卷《洛神赋图》中,曹植的远游冠两侧透空,仅覆头顶、无展筩,符合南北朝特征,后倾的冠梁似有南北朝晚期的特点,其身衣褒博,且袖式阔大,袖端不收口,表现出明显的南北朝意趣;②众神女发式虽融入了宋代的审美,但大体上保留了南朝流行发式“飞天紒”束发结鬟于头顶的特征,其身衣“飞襳垂髾”,广袖阔大,基本与南朝“袿衣”式样一致;③侍臣所戴的武冠垂耳长、冠顶高,帻仅覆头顶,身衣广袖阔大,均符合南北朝侍臣着装;④船夫所穿的袴褶衣袖宽阔,且在近膝处缚袴,腰腹部围布,属典型的南朝中晚期仆役穿扮;⑤辽宁本中女侍穿襦裙,且头顶梳左右对称大双鬟,符合南朝人物中晚期造型特征。在南北朝中晚期图像资料中,可发现若干与曹植、众神女、侍从等仪态近似的人物形象。与此同时,此三卷《洛神赋图》中“银杏”的表现手法与南朝中晚期砖画《竹林七贤与荣启期》遵循共同的程式。通过上述分析可知,传顾恺之《洛神赋图》祖本很可能是南朝中晚期的作品,虽无法准确判断其创作年代与创作者,但可以确定的是,其创作时代不会早于南朝,创作者并非顾氏。;③注:文中未作注的线描图,均系作者据原考古报告、简报中相关图像或博物馆相关陈列品描摹。