曹聚仁、罗孚与《知堂回想录》

2019-01-10慕津锋

慕津锋

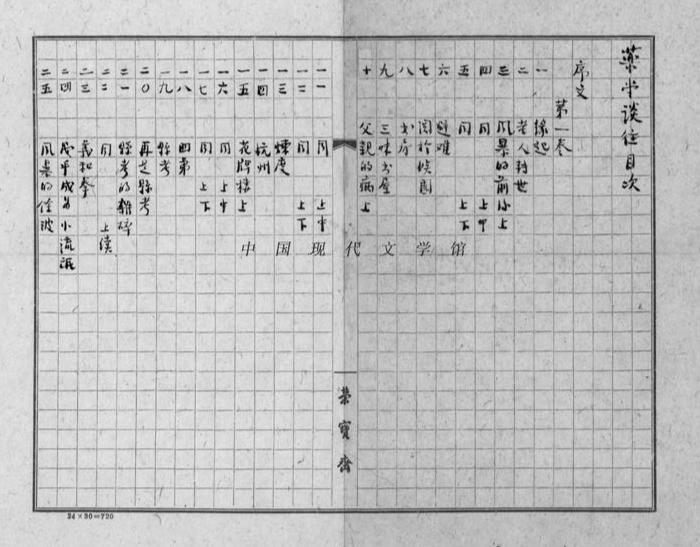

1962年11月30日,周作人在北京苦雨斋创作完成了自己人生最后一部长篇手稿:《知堂回想录》(又名《周作人回忆录》)。该稿现藏于中国现代文学馆。该稿原名《药堂谈往》,全稿共562页(其中“药堂谈往目次”8页,正文554页),分4卷207篇,共38万字。全文以毛笔书写,稿纸总计五种(荣宝斋24×30=720的红格稿纸、“东京奥古纳”竖排稿纸、“晏一卢集稿·张氏藏本”24行纸、“知堂自用”24×25=600的蓝扁格稿纸和一种26×32的无名红色竖排格稿纸)。纵观该稿,修改痕迹很少。周作人对于仅有的少数修改,也是极下功夫。他不是在原稿上直接涂改,而是先用刀片将错字挖下,再用刀片切下同等字数的新稿纸,新稿纸四边要略大于原缺,而后将糨糊涂在新稿纸周边,将之贴在原处,然后再写上要改的字,一般字数是相等的。

周作人创作《知堂回想录》,其实是源于1956年9月7日,他与香港报人、作家曹聚仁在八道湾苦雨斋的一次见面。对于那次见面,曹聚仁曾有记述:“那时,老人年已72,年老体弱,医生吩咐,见客只能谈三五分钟,他却特别高兴,留我谈了一点多钟……我们那天又谈到了鲁迅的作品,鲁迅自己推荐了《孔乙己》,因为那一篇小说写得从容不迫”“我那天说到了自己的爱好,我是最喜欢《在酒楼上》的”“你(周作人)也同意我的说法,你(周作人)说,这是最富鲁迅气氛的小说。”在那次会谈中,曹聚仁表示他可将周作人的文章拿到香港发表。周作人说他要考虑一下。回港后,曹聚仁便与好友罗孚谈起可否在《新晚报》副刊连载周作人文章的事情。罗孚认为这是一个不错的建议。12月初,曹聚仁连续写信,代《新晚报》向周作人催稿。对此,周作人考虑了一段时间,“……想到写自己的事,那材料是不会缺乏的,那就比较的容易得多了。我把这个意思告知了他,回信很是赞成,于是我开始写……”。周作人答允此事后,对于文章的写作,曹聚仁要求周作人“写作愈通俗越好,因为我们是无法适合读者要求,写得很下流的。不必掉文,尽可能趣味化”。

1960年12月10日,周作人开始创作自己的这部回忆录。最初,周作人本拟写至“五四”为止。末了,他却将其一生经历都写了出来。这其中多有过去未介绍者,叙述往事间或移用此前有关作品,或又抄引自己多篇文章。在创作中,周作人对文章内容有自己的设想:“凡我的私人关系的事情都没有记。”“关于家庭眷属的,也悉不录。”对于“七七事变”后的自己,周作人也几乎没有提及。周作人按约定边创作边寄稿,“前后寄稿凡有九十次”。

1962年11月30日,《知堂回想录》历时近两年创作完成。但直至1964年8月1日,该文才在香港《新晚报·人物志》刊载。对于刊载的延迟,周作人很不愉快。在1964年8月5日致鲍耀明的信中,周作人曾提及此事:“得三十一日手书,知新晚报通告将从八月起登载谈往……唯事隔数年,连我写的人也忘记说些什么了,其无价值可知。”

《新晚报》从1964年8月1日到9月8日,共刊载《知堂回想录》三十九节,其后便停载,原因是北京此时给罗孚发来命令:“这个时候还去登周作人的作品,这是为什么?”迫于北京的压力,罗孚负责的香港左派报纸《新晚报》只得终止连载该文。对于此事,周作人在《新晚报》停载前便已有预感,他在1964年9月28日致鲍耀明信中曾说道:“《回想录》想再继续连载,但或者因事关琐闻,中途会被废弃,亦未可知。”

《新晚报》停载后,作为约稿人的曹聚仁十分不安,他赶忙写信安慰周作人,并希望他“对罗兄不要错怪,因为他也只能执行京中的政策,不能自己做主的。他是党员……”(1965年11月25日曹聚仁致周作人)同时他积极为该文的发表与出版另谋出路。1965年,曹聚仁开始筹划《知堂回想录》在香港、日本的出版。他首先写信征得周作人同意。当年9月23日,周作人回信曹聚仁,并附上出版委托书:

关于《知堂回想录》在海外发行事情,兹委托曹聚仁先生为全权代表。或中文本先出或日译本先出,均由曹先生决定办理。此致

曹聚仁先生鉴

北京周作人

一九六五年九月二十三日

不久,曹聚仁便通过香港三育图书文具公司的朋友车载青准备在港出版此书的单行本,同时他还通过在日本的朋友陈约翰,联系了日本朝日社拟出版日文版《知堂回想录》。同年11月,香港三育图书文具公司发布该书出版广告。1966年1月,罗孚协助黄蒙田在香港创办了文学月刊《海光文艺》。为了让《知堂回想录》继续刊载,曹聚仁主动与罗孚协商,提出在《海光文艺》继续连载的建议。但由于每期篇幅有限, 38万字的《知堂回想录》需要很长时间才能刊发完毕。 因此,曹聚仁决定选出一部分进行节载。但《海光文艺》仅仅创刊半年, 内地便爆发了“文化大革命”。香港虽属“化外”,但受运动影响,左派创办的刊物也不敢再登周作人的文章,节载未能成行。1966年2月, 曹聚仁为在日本朝日社能出版《知堂回想录》,全文抄录了该书手稿。抄录完毕后,抄稿寄至日本。原稿曹聚仁则赠送一直非常喜爱周作人作品的罗孚。同时,为保证该书能在香港顺利出版,曹聚仁抱病看稿,“书版早于1966年春节付排,校样苦于邮递不便,只好由我一力担任下来;哪知我年老衰残,精神不济,伏案校对,腹痛如割”。

1967年5月6日,周作人在北京去世。生前, 他只看到《知堂回想录》在《新晚报》上连载了一个月零七天。周作人去世后,曹聚仁为完成自己对老先生的承诺,努力寻找新的刊物发表这部命运多舛的《知堂回想录》。终于在当年秋天,曹聚仁经与好友李引桐(新加坡的泰国华裔富商)、连士升(新加坡《南洋商报》主笔)商议,准备将《知堂回想录》全文刊登在《南洋商报》副刊“商余”。1968年9月23日,第一节《缘起》开始刊登在《南洋商报》;1969年6月25日,最后一篇《后序》在《南洋商报》刊登完毕。《南洋商报》共用九个月零三天, 连载完毕《知堂回想录》。1970年5月,经曹聚仁近5年的努力,《知堂回想录》终于由香港三育图书文具公司出版发行。

對《知堂回想录》的创作、发表及出版,无疑曹聚仁先生起到了关键作用。但在这之中,其好友罗孚也起到了重要推动作用。曹聚仁在《〈知堂回想录〉校读小记》中,就曾说过“此稿正如老人再三说的,乃是我所建议。却是罗兄所大力成全的,我不敢贸然居功”。虽然《知堂回想录》在罗孚主编的《新晚报》《海光文艺》上的发表均未成功,但罗孚对于此也是尽了自己的努力的。在最初约稿时,曹聚仁就在信中向周作人谈道:“《新晚报》经济情况较好,稿费一定有把握。罗兄答应十元一千字,这是香港最高的。”后来《海光文艺》准备节载此文,也是罗孚积极推动的。“此间已决定刊行《海光文艺》(月刊)每月一日刊行。遵嘱当连续刊出,乞勿念……这一月刊的稿费较大……”只是由于其他外在原因,罗孚对于此文的停载,也是有心而无力。

其实,罗孚很早就爱读周作人的散文,而且还在1963年11月17日,亲自前往北京拜访过(也是唯一一次)周作人先生,“八道湾周家进门有一个院子,院子中有一两株高大的老树。那天是阴天,院子显得阴暗,进了屋,屋子里更阴暗。老人穿的是短衣,不是长衫,不是‘不将袍子换袈裟的袍子。宾主都客客气气……老人又是问一句答一句,没有滔滔不绝。这样也就不可能坐得太久,半个钟头左右就告辞出来了。去的时候是空手的,事后才觉得不妥……我恐怕是一个不大懂事的后生小子”。

正是这个自认为不大懂事的“后生小子”,自1966年曹聚仁相赠《知堂回想录》手稿后,一直加以珍藏。1993年,罗孚更是托朋友冯伟才把《知堂回想录》手稿从香港带回北京,捐赠中国现代文学馆。正因罗孚先生的义举,不仅为这部手稿在中国现代文学馆永久地找到了归宿,同时也为中国现当代文学史留下了一笔珍贵的文学遗产。