画思维导图 中心更明确

2019-01-10陈小林张中祥

陈小林 张中祥

初中作文强调“中心明确,不蔓不枝”,这里的“中心”就是记叙文的“意”。学生在进行写作前,首先要有一个明确的立意,否则,写出来的作文就会像一盘散沙,失去了灵魂。然而,在实际写作中,有的学生不知如何立意;有的学生作文立意枝节旁生,中心不明;还有的学生作文立意纷繁复杂,没有中心。笔者在初中记叙文写作教学中,借助思维导图引导学生立意,取得了不错的效果。

一、借助思维导图引出多维立意

初中阶段的学生,都积累了一些生活经验和感悟,这也正是学生进行写作的素材,然而,这些素材都是零碎的、杂乱无序的,学生在写作的时候并不一定能够想得起来。教师在教学时,可以利用思维导图系统性的特点,将学生大脑中的信息调集起来,为学生的写作提供有用的素材。

比如,在进行命题作文“送别”的立意教学时,为了调动学生脑海中关于“送别”的知识储备,笔者先是利用思维导图让学生列举有关送别的诗句,让学生感受古人不同的送别之情。有学生列举了王维的《送元二使安西》,其中“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”表达了作者的惆怅;有学生列举了高适的《别董大》,其中“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”反映了作者的乐观;有学生列举了李白的《赠汪伦》,其中“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”表达了作者对朋友的感激。同是送别诗,却是不一样的情怀。

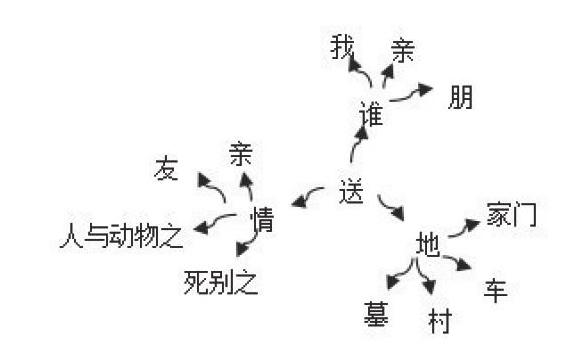

接下来,笔者让学生以“送别”为核心词在大脑中搜索生活中关于送别的场景,并引导学生设置两个问题:谁在什么地方送别谁?“送别”反映了一种什么情感?在这两个问题中,笔者圈出了关键词“谁”“地方”“情感”,然后引导学生由一个关键词再引出多个分支。其中“谁”可以引申出“我”“亲人”“朋友”等;“地方”可以引申出“家门口”“车站”“村口”甚至是“墓地”等;“情感”可以引申出“亲情”“友情”“人与动物之情”“死别之情”等。思维导图顺利完成,如下图:

在思维导图的引导下,学生很容易得出以下立意:

学生1:妈妈送我出家门,对我百般叮咛,反映了妈妈对“我”的关爱之情。学生2:我在车站送朋友,难舍难分,反映了我与朋友之间深厚的友情。学生3:小狗送我出远门,送了一程又一程,反映了人与动物之间的真情。学生4:我送去世的奶奶下葬,痛哭流涕,反映了人世间“死别”的悲情。

思维导图将主体、地点、情感都进行了多元化拓展,写作的中心也就明确了,有效避免了旁生枝节的弊端。

二、用思维导图确定中心

激活素材只是羅列素材,教师还需要引导学生对关键词进行深入挖掘,看是否“有话可写”。这里的关键词是表达某个重点意思或内容的最简洁的词语,它不是句子,所以具有很大的扩充性。教师在写作教学时,可以利用思维导图引导学生将关键词拓展开来,扩展出不同的层级和分支关键词,把能够想到的相关事物、人物都加入到思维导图中,为中心的确定做好准备。

中心明确的前提是“集中”和“有底线”,教师要引导学生舍弃那些宽泛或与时代主旋律相悖的立意。比如,在进行半命题作文“ 也是一种幸福”的教学时,有学生将“幸福”扩展出了很多关键词,有“奉献、吃苦、给予、吃亏、平淡、挨骂、聆听”等,还有学生扩展出了“放弃”。其中有一位学生的作文题目是“奉献和放弃也是一种幸福”。针对这种立意,笔者引导学生分析:既然“奉献”和“放弃”是幸福的,那么,这个题目的中心是什么呢?中心不就不集中了吗?而且,对于“放弃”是否幸福的问题,要辩证地看待,对于中学生而言,“放弃也是一种幸福”是一种消极的论调,不符合社会主流价值观。经过这样的点拨,再让学生分组讨论,最后,学生得出这样的结论: “奉献”和“放弃”是两个不同层面的概念,以二者为中心进行立意,会让读者感到文章中心不够鲜明。因此,在写作中,要全篇围绕一个中心,避免面面俱到或者含糊不清的情况发生,而消极的违背社会主流价值观的中心更是要不得的。甚至有小组举例说明:“学习也是一个艰苦奋斗的过程,当看着其他同学艰苦奋斗的时候,我放弃了,放弃了艰苦的奋斗,我觉得也是一种幸福。这种立意非常消极,是不可取的。”

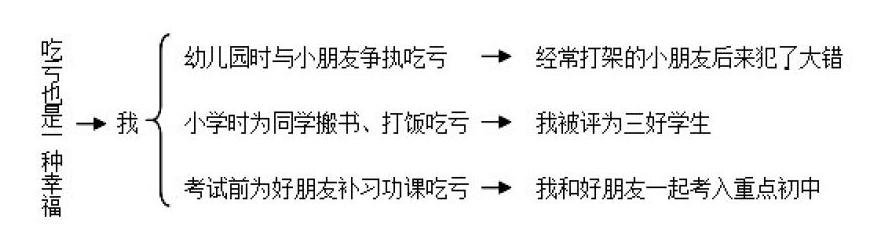

要使中心明确,教师还要引导学生选择有话可写的立意。比如上面的文题, “吃亏也是一种幸福”“给予也是一种幸福”都是很好的立意。那最终要确定哪个呢?笔者在教学中,引导学生对这些词语分别进行扩展,延伸出新的层级和关键词,看是否有适合自己写作的素材。比如,有学生将“吃亏”这个关键词进行了拓展,最终选定的人物是“我”,事件是“幼儿园时与小朋友争执吃亏”“小学时为同学搬书、打饭吃亏”“考试前为好朋友补习功课吃亏”,结果是“幼儿园经常打架的小朋友最终没上完小学就犯了大错”“我小学时因为经常为班级学生服务,人缘好,被评为三好学生”“考试前给好朋友补习功课,我和好朋友一起考入了重点初中”。这些事件都是学生的亲身经历,印象深刻,学生写起来有话可说,这种立意就是学生的首选立意,而对于一些在拓展中遇到障碍的立意,学生可以选择放弃,从而快速确定出作文的中心。

三、用思维导图深化作文立意

学生确定了有相应写作素材的立意后,不一定就写得好文章。笔者在批阅作文时,常常发现,有些文章中心明确,材料充实,但总是让人感觉文章不深刻。经过和学生交流,笔者才知道,这是因为学生的思维只停留在对关键词表层意义的挖掘上,忽略了对其内涵、情感等的挖掘。

鉴于此,笔者在教学中,巧妙利用思维导图引导学生挖掘与关键词有关的故事、情感以及它的象征意义和引申意义等,从而深化作文的立意。

比如,在进行以“帽子”为话题的记叙文教学中,如果学生只看到了它的基本含义,这样,学生挖掘出来的中心就过于肤浅。笔者就引导学生对“帽子”背后的故事进行深层次的挖掘:帽子让你想到了与帽子有关的什么事件?这些事件给你留下了什么印象?哪个印象让你至今难忘?你难忘的原因是什么?并画出思维导图,学生很快借助思维导图拓展出事件——“妈妈送帽子”“帽子失而复得”“人们对帽子的选择”“帽子的演变”等,挖掘出事件难忘的原因即内涵——“母子情深”“人间真情”“审美变化”“时代变革”等。

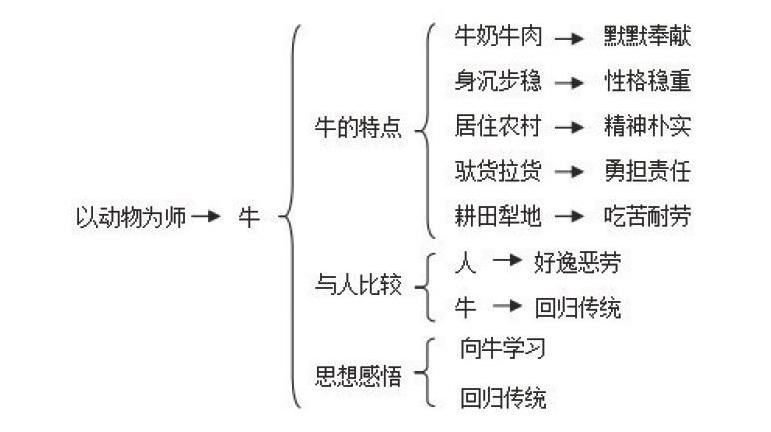

在指导“以动物为师”为话题的记叙文写作时,笔者先利用思维导图确定了作文的中心关键词“牛”,并将“牛的特点”“与人比较”“思想感悟”作为思维导图的第一层级,由第一层级拓展出第二层级 “人牛结合”,再由二者比较引出第三层级“思想感悟”,清晰的思维导图让学生很快把握住“以动物为师”的中心——学习牛的回归传统的精神。

写作教学无定法,但利用思维导图教学,学生的作文中心会更明确,内涵会更深刻,也更具可读性。

(作者单位:陈小林,武汉市光谷第三初级中学;张中祥,武汉市东湖高新区教育发展研究院)