晚清潮汕民间善堂兴起的主要因素剖析

2019-01-10

(云南民族大学云南省民族研究所,云南 昆明 650500)

善堂、善社是我国一种传统的主要由民间力量为主兴办的慈善救助组织。据学者研究,这类慈善组织与唐、宋之交即已在民间出现的具有经济互助性质的“合会”在组织结构上有着较为紧密的联系;[1]明朝末年,以地方绅商为主要力量集资兴办并专职从事慈善救助活动的善会开始出现;[2]发展至清代,在明末善会的基础上,又出现了组织结构更为严密、运作机制更为完善且具有固定活动“堂”所的善堂和善社组织。[3]潮汕地区濒临我国东南沿海,在这一地区,早在明成化五年就已经出现了官方创办的养济院。[4]3晚清光绪年间,随着时代的发展变迁,以地方绅商为主导并以民间信仰为依托的民办善堂和善社组织开始大规模涌现。如1887年汕头开埠不久,地方绅商赖礼园、萧鸣琴、杨禹臣、吴捷元等就集资买地,并于次年修建了当地第一家崇奉大峰祖师的同庆善堂。[4]211889年,潮阳、汕头、庵埠等地爆发鼠疫,商人萧鸣琴等以大峰祖师信仰为号召在棉城创立了“棉安善堂”。[5]553同年春,潮州庵埠镇鼠疫流行,以茂龙乡尤甚,当地士绅聚众商议后在当地创建了第一家奉祀大峰祖师的广济善堂。[6]26“棉安善堂”建立后,该堂社友周资深、赵进华等来汕头做工,有感于街边流民、贫民及遭鼠疫身亡的遗尸甚多,遂联合近郊村民在汕头城区创立了供奉大峰祖师的存心善堂。[7]而在潮州庵埠,继广济善堂之后,陈承田、陈图轩于1901年又倡议创立了同样供奉大峰祖师的太和善堂。[8]据汕头市民政局的调查统计,从清末光绪年间开始至中华民国成立以前,粤东潮汕地区兴办的民间善堂、善社组织至少已有51座;这些慈善组织不均匀地分布在整个潮汕地区,在社会极为动荡的时代背景下发挥了重要的慈善救助作用。[9]

晚清可以说是潮汕民间善堂大规模兴起的年代。那么,这种区域性民间慈善组织为什么会在清末大规模兴起?其兴盛的背后究竟由哪些因素在推动?类似这样的问题,学者们已经开始关注和思考。如林悟殊先生就曾指出:“越近晚清社会矛盾愈为剧烈,民生也愈为困难,而粤东潮汕地区自然灾害又特别频繁,病疫时发,于是民间慈善机构应运而生,许多人都汇集到大峰旗下,以弘扬大峰慈悲济世为口号,开展民间相互救助的慈善事业。”[10]42如陈宏之也曾提到:“尤其是在近代,由于国家积贫积弱,饥荒、干旱、洪灾、战乱频繁发生,大量灾民、难民、贫民客观存在,社会较为动荡不安,这也使得这一时期的慈善活动十分活跃,在潮汕地区纷纷建立起一座座善堂,对贫苦人民实施社会救济、扶危解困,从而起着相当重要的社会作用。”[11]以上学者对晚清潮汕民间善堂组织兴起的原因已经进行了非常有益的探索,然而主要还只是从社会需求这一个层面进行解释。实际上,任何时代、任何慈善组织的诞生都不能仅从社会需求角度进行解读。对于潮汕民间善堂、善社组织而言,其能够在清末大规模建立,除社会动荡及自然灾害频发所引发的救助需求外,施济层面,即善堂得以建立和维系的资金、人力以及凝聚群体的纽带等必备条件也必须给予充分考虑。基于这种认识,本文试图从时代背景、人员构成以及资金来源等多方面入手,综合“施济”和“受济”两个层面,对晚清潮汕民间善堂、善社兴起的原因进行探讨,以便能使我们对相关问题有一个更加系统和清晰的认识。

一、社会矛盾激化与自然灾害频发

作为一种以施棺助葬、施医赠药、收尸埋骨等为主要“善务”的慈善救助组织,潮汕民间善堂之所以能在晚清大规模兴起并在其后快速发展壮大,应该说首先是由于这一时期本地区存在着大量需要救助的弱势群体。因为如果没有“受济群体”,潮汕民间善堂在晚清基本上就没有存在的必要,也就更谈不上大规模兴起。因此,要理解潮汕民间善堂为什么会在晚清时期大规模崛起,首先必须从这一时期潮汕地区的社会背景谈起。晚清是我国历史上社会矛盾日益激化的时期,由于“入清以来,社会不仅存在着历代王朝固有之黑暗面,而且又存在着满汉矛盾,进而更有中华民族与国际列强之间的矛盾,因此越近晚清,社会矛盾越为剧烈,民生也越为困难。”[10]41-42粤东潮汕地区地处广东省东部的闽粤交界之地。在这一地区,清末自鸦片战争以后又先后经历了双刀会起义、陈娘康起义、许阿梅起义、吴忠恕起义、王兴顺起义以及丁未黄冈起义等多次反抗清王朝统治的农民起义。[12]这些因民族矛盾或阶级矛盾激化所引发的战争和冲突,使得晚清时期的潮汕社会极为动荡,普通民众的生活也异常艰苦。因战争和冲突背井离乡、无家可归者比比皆是;因饥寒交迫、贫病交加暴尸街头者也随处可见。

在民族矛盾、阶级矛盾激化导致战争和冲突爆发的同时,台风、水涝、干旱和虫、鼠害等自然灾害的频发更是进一步加重了潮汕民众生活的艰辛。潮汕地区濒临我国东南沿海,该区域内河流纵横而且又处于地壳活动强烈的环太平洋地震带内,因此历来是台风、水涝、干旱、地震以及病虫等自然灾害经常袭扰的地区之一。研究资料显示:“有明一代,地方志明确记载的潮汕地区发生的风灾就有二十六次,水灾有四十一次,旱灾有十九次,地震有二十八次,霜、雪、雷、雹等共有十一次,而病虫等其他自然灾害也有十次。”[13]进入清代以后,伴随人口数量的急剧增加以及社会矛盾的日益激化,潮汕地区的自然灾害呈现出显著增长的态势。以潮汕民间善堂兴起较早的潮阳县为例,清顺治三年(1646)至光绪九年(1883)这237年间,仅地方志明确记载的旱灾就有37次,风灾有52次,水灾有31次,地震有15次,大型瘟疫有6次,而其他如冰雹和病虫等自然灾害也有若干次。[10]42如此多的自然灾害加之民族矛盾、阶级矛盾和社会矛盾激化所引发的战争和冲突,晚清潮汕民众生活的艰辛可想而知。

整体来看,频繁的战乱、冲突和自然灾害使得民众生活异常艰苦。晚清时期,统治阶级因内外交困已无法对黎民百姓进行有效救助。在此背景下,地方民众就不得不依靠自身力量进行自救。由此看来,晚清粤东潮汕地区能够涌现出大量的民间善堂、善社组织,实在是与当时社会矛盾激化以及自然灾害频发有着非常紧密的关联。实际上,从晚清潮汕地区一些重要善堂的创建过程中就不难看出当时社会动荡和自然灾害对善堂兴起所带来的影响。广济善堂是潮州市庵埠镇一座中心城镇善堂。该善堂成立于1899年,距今已有100多年的历史。据善堂“堂史”记载:1899年春,潮阳、汕头、庵埠等地爆发鼠疫,地处潮汕北部的庵埠镇茂龙乡尤其严重。当时,广大民众人心惶惶。为了应对突如其来的灾难,庵埠镇士绅聚众商议,决定派陈佳海、陈江木等人到潮阳县“塔馆仁济善堂”恭请宋大峰祖师金像到庵埠“镇邪驱疫”。同时,仁济善堂也派中医陈拔臣来庵埠指导煎药,并配合符水施与群众防治鼠疫,据称效果显著,疫情逐渐得到控制。其后,由地方士绅——前清参将陈承田和陈图轩倡议,庵埠镇创立了当地第一家民办善堂,定名为广济善堂。[6]26

从同样是成立于1899年的汕头存心善堂的创建过程中可以更直观地看到社会动荡和自然灾害对潮汕民间善堂兴起所带来的影响。存心善堂是潮汕历史上规模最大、社会影响力最高的民办善堂。据汕头市升平区文史资料记载:

“晚清光绪年间,朝廷腐败、列强掠夺、官绅暴敛、强豪横行、水旱蝗风,使得潮汕大地民不聊生。汕头是晚清列强强行开辟的商埠,各县饥民家破人亡,被迫流落汕头埠或经汕头过洋做‘苦力’当‘猪仔’,饥寒交迫、求救无门;而且贫病交加,饿死冻死、遗尸路旁无人收埋。清光绪二十五年(公元1899年)乙亥,魏标合、李泰丰、赵进华等人邀集达濠、华坞等地热心善举诸人从潮阳棉城东门外‘棉安善堂念佛社’请来大峰祖师木雕像,并由李泰丰出面向同济外局借地设坛建起存心善堂。后因同济外局收回所用场地,善堂暂时移于华佗庙内。此时,广大民众要求办好善堂的呼声很高,多人提出新建堂地,遂由汕头埠郭丽川等四十八家商界名流担任善堂司事,商议建立新的善堂。清光绪二十七年(1901年)存心善堂新堂开始动工,至光绪三十年(1903年)终于修建完成。”[4]22

二、绅商群体的广泛参与和带动

除社会动荡和自然灾害所引发的社会需求,绅商群体的广泛参与也是晚清潮汕民间善堂得以大范围兴起的一个重要推动因素。“绅商”一词是我国近代史研究领域的一个热门熟词,就当前相关学者的研究来看,既可以指士绅和商人,即士绅与商民的统称,也可以特指士绅与商人的结合,即晚清以来中国社会形成的一个新的社会阶层。[14]学界关于晚清我国绅商群体的研究传统上,主要集中在名词考辨、阶层性质、社会构成以及形成原因与途径等几个方面。近些年来,随着我国社会经济史、慈善事业史、荒政史研究的演进,越来越多学者开始注意到绅商群体在晚清经济发展、社会变迁以及市政建设等方面所发挥的积极作用。而在以上这些研究中,有关晚清绅商群体对我国传统慈善及民间救助事业的推动也是其中一个被讨论的热点。

如王卫平和黄鸿山对晚清江南绅商在山东旱灾期间所进行的“义赈”进行过专题研究。他们在《江南绅商与光绪初年山东义赈》中指出,1876-1879年爆发的华北旱灾是中国历史上一次极为罕见的特大自然灾害。这次灾害中,尽管山东灾区有官府、西方传教士和绅商群体等3支救援力量,但因种种原因,此次山东灾区的救援重任主要由邻近区域的江南绅商来完成。作者强调,此次救援过程中江南绅商不仅深入灾区救济灾民和收养弃孩,还为灾区的灾后重建和生产恢复等献计献策,可以说为山东灾区的赈灾工作做出了极其重要的贡献。作者还对江南绅商的赈灾方式进行了详细考察,认为江南绅商自行募款、自备资赋以及亲赴灾区进行放赈的“民办民捐”的赈灾方式,突破了中国传统的赈灾模式,具有近代“义赈”的性质;而且此次山东“义赈”过程中所积累的宝贵经验和教训也为其后山西、河南等灾区“义赈”工作的顺利开展奠定了基础。[15]

刘元研究了清末民初武汉的民间善堂组织。在其所著《武汉的善堂(1888-1938)》一文中,作者从运行机制、经费来源、开展的慈善活动、涉足的地方事务等4个方面对晚清民国时期武汉民间善堂的机构组成和运营实态进行了全方位介绍。在考察机构组成和经费来源时作者注意到,晚清时期武汉的民间善堂大多是以行会为基础设立的。这些善堂的倡建者和捐资者基本上都是当地具有较强经济实力的行商。行商因为倡议和捐资建立善堂而成为组织的上层。他们通过选举在同人中产生总理、协理和值理,形成权力中枢,全权负责善堂事务。而且,由于善堂抛头露面的上层行商很多都是有功名、有官衔的绅商,而且善堂大多都兴办义学和宣传伦理纲常,因此作者认为晚清时期武汉的民间善堂除商人主导外还体现出较为强烈的“绅”的色彩。[16]

潮汕民间善堂能在晚清大规模兴起也与绅商群体的广泛参与存在着密不可分的关系,因为从晚清潮汕诸多民间善堂的创建过程来看,基本上都能见到绅商群体的身影。如前文提到的汕头同庆善堂,1887年正是在赖礼园、萧鸣琴、杨禹臣、吴捷元等地方绅商的倡议和资金扶持下才得以创立。再如1889年成立的潮阳县棉安善堂,也是由巨商萧鸣琴牵头并在得到当地士绅的支持后才得以建立。而同样是成立于1899年,潮汕历史上规模最大的汕头存心善堂在创办过程中更是得到了汕头48家商行的鼎力支持。绅商群体的参与极大地推动了潮汕民间善堂组织的建立。就笔者目前掌握的资料看,晚清绅商群体的广泛参与对潮汕民间善堂广泛兴起而言主要起到了两个方面的推动作用。

首先是引领带动和示范作用。绅商群体是晚清随着统治阶层势力的削弱以及“四民”社会的解体在中国社会逐渐兴起的一支重要社会力量。这股力量是在晚清内忧外患、阶级矛盾和民族矛盾日益激化的背景下发展壮大的。凭借雄厚的财力和亦官亦商的身份,他们在王朝统治日渐式微的社会背景下担负起灾难救助和部分地方公共事务的重任,成为推动经济发展和维护社会稳定的一支重要力量。[17]晚清时期,参与善堂事务的潮汕绅商并非都是纯粹意义上的绅商阶层,而是涵盖了传统士绅和新兴商人两个群体。他们之中既有如前述陈承田和陈图轩等退居乡里的士绅,也有如萧鸣琴、陈雨亭、赖礼园等在鸦片战争后崛起的买办商人。尽管不都具有亦官亦商的身份,但晚清涉足善堂事务的潮汕绅商基本上都是当地响当当的头面人物。他们或曾在朝为官或是富甲一方,具有极强的凝聚力和感召力。由这些人牵头创办善堂,必然会带动其他社会阶层人士参与此项事业。所以说,绅商群体的参与对晚清潮汕民间善堂组织的发展而言,具有明显的引领带动和示范作用。

其次是使善堂具备了较强的经济实力。晚清时期的潮汕善堂是一种以扶贫济困、施医赠药和收尸埋骨等为主要“善务”的慈善救助组织。由于是非盈利团体,这些慈善组织日常运作和开展慈善活动所需经费必须依靠社会热心人士的捐赠。清朝末年,我国正处于内忧外患的危急形势之下,社会矛盾、阶级矛盾以及民族矛盾的激化使得统治阶级已是内外交困,政府根本无法提供充裕资金对受灾群众进行有效救助。地方上的普通民众限于经济实力也难以承担灾难救助的大任。因而,对于晚清潮汕民间善堂组织而言,筹办运营的经费来源很大程度上必须依靠经济实力较强的传统士绅和新兴商人。从晚清潮汕众多民间善堂的筹建历程看,正是绅商群体的广泛参与才使其具备了兴建“堂址”和开展慈善活动所必需的经济实力。如前文提及的汕头同庆善堂,光绪年间正是得益于赖礼园、萧鸣琴、杨禹臣、吴捷元等有钱绅商先后投入的一万多大洋才得以在汕头市区买地和修建善堂堂址。[4]21再如前述提到的汕头存心善堂,1899年创办之初因缺乏经费还没有能力修建固定“堂址”而只能向同济外局借地设坛供奉大峰祖师。直到1901年,在汕头元兴洋行“办房”郭丽川和萧大纶的邀请下并在得到怡和、太古、南记、元兴、广兴、同泰等48家商行商人的资金支持后,才开始动工兴建善堂的固定场所,而且直到1903年才最终完成。[18]应该说,没有绅商群体的资金支持,潮汕民间善堂在晚清很难大规模建立,更遑论担负起地方慈善救助的重任。

三、民间信仰的吸收与借用

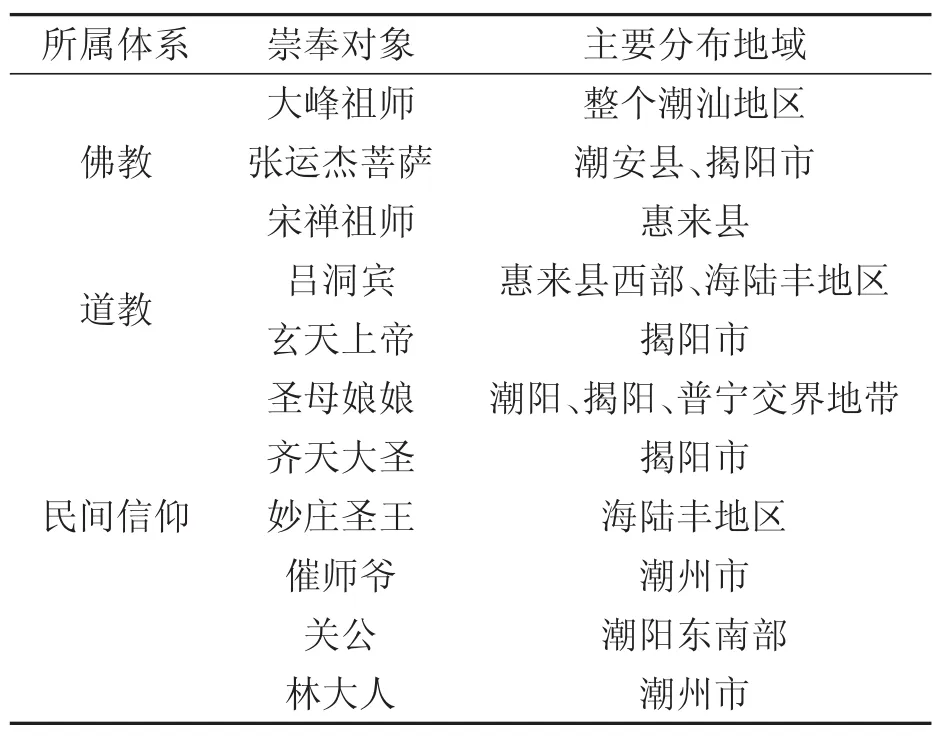

潮汕民间善堂是一种带有浓郁民间信仰色彩的慈善救助组织。在粤东潮汕地区,基本上所有的民间善堂都信奉特定的神灵。平日里,善堂有计划、有组织地开展收尸埋骨、施医赠药和扶贫济困等慈善救助活动;与此同时,每到所奉神灵的圣诞以及诸如正月迎天公、元宵“掷喜童”、七月中元节、年终谢神和送神等民俗节日,善堂通常还会随俗举办一些宗教仪式活动。而且在所属社区,但凡遇到婚丧嫁娶、新宅落成、疾病或灾祸等,信仰群众也会到善堂求神卜卦、消灾祈福。因而在潮汕地区,善堂既可以被看作是一种慈善救助组织也可以被看成是一种民间庙宇,其存在形式体现出高度信仰与慈善组织的融合与统一。潮汕善堂崇奉的神灵复杂多样。如表1所示,目前除影响力较大的大峰祖师外,其崇奉对象还包括具有较强道教色彩的吕祖(吕洞宾)和玄天上帝,具有较强佛教色彩的宋阐祖师和张运杰菩萨,以及具有浓郁地方民俗特色的华佗仙师、催师爷、林大人、齐天大圣、圣母娘娘、关公、妙庄圣王等。①潮汕善堂崇奉较多的神灵主要为大峰祖师、吕祖(吕洞宾)、玄天上帝、圣母娘娘、宋禅祖师和张运杰菩萨。其中,崇奉大峰祖师的善堂遍布于潮州、汕头、揭阳和汕尾等整个潮汕地区,崇奉吕祖的善堂主要分布在惠来县西部和海陆丰地区,崇奉张运杰菩萨的善堂主要分布在潮安县和揭阳市,崇奉圣母娘娘的善堂主要分布在潮阳县、揭阳市和普宁市的交界地带,崇奉玄天上帝和宋禅祖师的善堂则集中分布在揭阳市和惠来县,具体情况详见正文表1。潮汕民间善堂基本上都是以上述这些神灵信仰凝聚而成。根据崇拜对象的不同,这些慈善组织又可划分为不同的信仰体系。通常情况下,属于同一信仰体系的善堂关系较为紧密而且来往也相对频繁。大峰祖师是潮汕善堂崇奉数量最多、分布范围最广的一种民间信仰。属于该信仰体系的潮汕善堂自晚清开始大规模兴起,发展至民国高峰时期,总数至少已经达到161座以上。[4]15应该说,无论从数量和分布范围看,还是从规模和社会影响力衡量,大峰祖师信仰体系善堂都可称得上是潮汕善堂的绝对主流。[19]

表1 潮汕民间善堂信仰体系及其分布②表1是笔者依据相关文献并结合自己在粤东潮汕地区的田野调查所做的统计,表中整理统计的神灵全部为潮汕善堂所信仰和供奉的主神,在粤东潮汕地区,有些善堂除供奉主神外还会在堂内供奉其他地域性或社区性保护神灵,呈现一种多神合祀的现象。

关于潮汕善堂为什么会具有如此强烈的民间信仰色彩?以及神灵崇拜对这些慈善组织究竟具有怎样的影响和意义?学者们已经进行过一些探讨。如中山大学的林悟殊先生就曾认为:“潮汕善堂自来是以收尸埋葬为主要事务,在人们的印象中乃系与死人打交道之机构。每当瘟疫流行或其他天灾人祸连起、死亡枕藉时,善堂便也纷纷应运而生。而在充满迷信之封建社会,与死人打交道盖非借助神力不可,故潮汕善堂之依托大峰祖师,实有其内在的必然性。”[10]43

而翁兆荣和许振声更是直截了当地指出:“潮汕善堂供奉神佛,其目的无非是用神佛名义招揽和聚集一批同仁组成团体,齐心协力开展慈善公益活动;而进行神事活动,也无非是为了扩大善堂的影响,吸引善男信女进行‘喜敬’,拓展善堂的经费来源,同时也是借机进行布施,开展慈善活动。”[4]14上述学者的分析可以说已经较好地回答了潮汕善堂为什么会具有如此强烈的民间信仰色彩以及神灵崇拜对其发展所带来的影响。几位学者的分析也间接说明:晚清潮汕民间善堂之所以能够大规模兴起,除社会动荡与自然灾害所引发的社会需求以及前述绅商阶层的广泛参与、带动外,对民间信仰的吸收、借用也是其中一个不可或缺的因素。

首先,民间信仰的吸收借用起到了凝聚群体,投身慈善公益事业的作用。作为一种以慈善救助为主要存在目的的民间社团,除具有稳定可靠的资金来源外还必须有大量的人力投入才能维持正常运转。潮汕善堂传统的人员构成主要包括上层和下层两个部分。上层人员主要为绅商富户。这些人组成董事会或者理事会,设立董事长和董事若干或理事长和理事若干。他们是出资和决定善堂事务的“头面人物”,俗称“长衫队”。下层人员主要由小贩、手工业者、搬运工人等组成,他们是义务承担善堂各项善事活动的堂员,是出力奔走的群众,俗称“短裤队”。[4]13上层和下层人员出于对善堂所奉神灵的信仰走到一起,团结一致地从事各种慈善救助活动。对上层绅商富户而言,其之所以出资参与善堂事务,除自身的慈善和公德心外无非还有提高社会声望和祈求神灵保佑生意兴隆及家庭幸福的诉求;而对于下层劳动者来说,他们义务出工、出力参加善堂事务,同样具有行善积德、祈求神灵赐福和护佑家人平安的意义。从这个层面上讲,潮汕善堂对民间信仰的吸收借用无疑具有凝聚不同阶层人群共同投身慈善公益事业的作用。

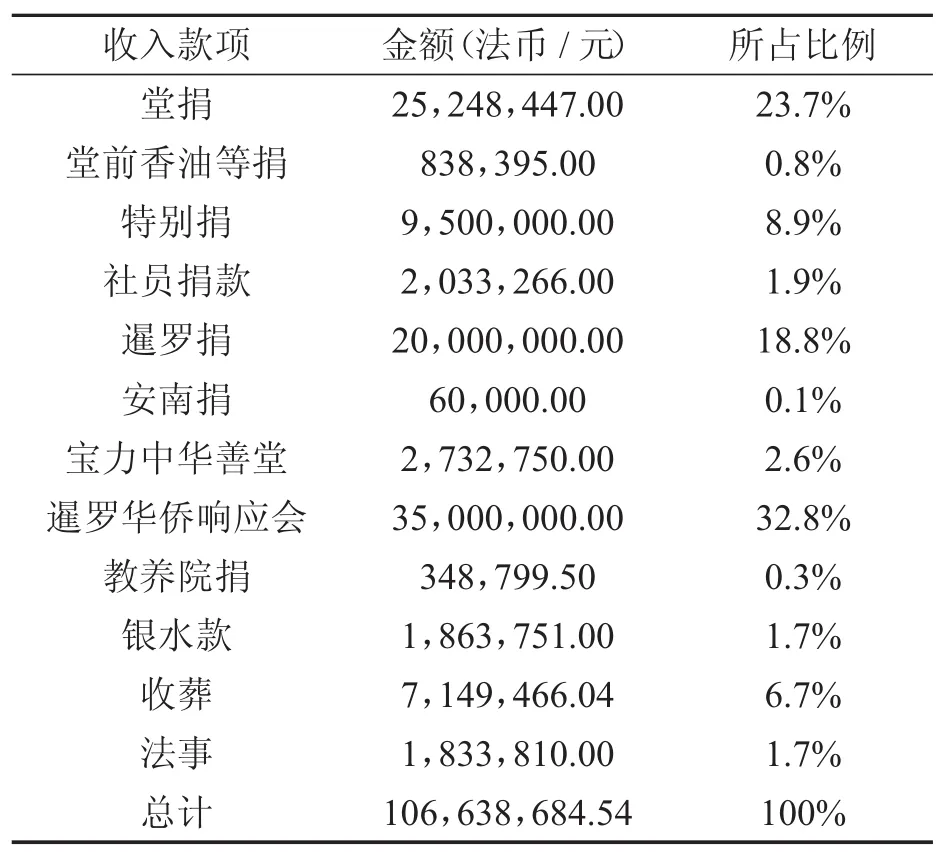

其次,民间信仰的吸收借用还吸引了信徒捐赠,拓展了经费来源渠道。潮汕善堂的经费来源传统上主要包括绅商富户、殷实归侨和海外华侨的捐赠以及个别慈善家的定额认捐和信仰群众祭拜神灵时的“喜敬”(香油钱)等。过去,善堂总体经费来源中当地及海外热心人士的捐赠占有很大比例。但在各类收入中,信众祭祀善堂所奉神灵时的喜敬、善堂举行民俗宗教活动时信众的集体捐资(堂捐),以及善堂办理有偿丧事服务的宗教仪式收入(法事活动收入)也是其中重要的组成部分。表2是1946年汕头存心善堂慈善收入的年度统计。从该表统计情况看,1946年存心善堂总收入包括社员捐款、越南和泰国华侨捐款、海外慈善团体捐款、法事活动收入、社会人士捐赠等12项共计法币106,638,684.54元。这些收入中,与善堂宗教信仰有关的堂捐、堂前香油款和法事活动收入分别为法币25,248,447.00元、838,395.00 元和 1,833,810.00 元,分别占到善堂年收入的23.7%、0.8%和1.7%。三项相加共计法币27,920,652.00元,占善堂当年总收入的26.2%。可见,民俗宗教活动收入是汕头存心善堂慈善收入的一个重要组成部分。从汕头存心善堂的情况不难看出,晚清乃至民国时期,潮汕善堂对民间信仰的吸收借用除具有凝聚群体的功能外无疑还具有吸引信徒捐赠,拓展经费来源的作用。

表2 汕头存心善堂1946年收入统计①参见汕头存心善堂编印:《民国三十五、六年度汕头存心善堂堂务报告》,1947年,33页。

第三,民间信仰的吸收借用还具有宣传和鼓励善行的作用。尽管信仰体系较为杂糅,但总结归纳起来,潮汕善堂崇奉的神灵大多都是有据可查的历史人物。考据其生平事迹,或救驾安民、誓死报国,或赈灾济困、救民于水火。正因为在世时有功于国家和人民,死后才为潮汕民众和善堂组织所信仰和供奉。如前提到的大峰祖师,正因生前修建了一座横跨练江的大桥,方便了练江两岸民众交往,圆寂后才为潮汕民众和本地善堂信仰和崇奉。[10]1-53而同样为潮汕善堂所信奉的“宋禅祖师”宋超月,正因其在惠来旱灾时倾其所有赈济灾民,圆寂后才被潮汕民众和善堂组织所信奉。[4]95潮汕善堂尊奉这些有功于民的历史人物为神灵,除了凝聚群体和拓展资金来源外,以这些神灵为榜样,宣传善行和鼓励人们从事慈善救助事业可以说也是其中一个重要因素。毕竟,对于朴实而又现实的地方民众而言,亲近神灵和求得神灵护佑,除日常的诵经祭祀外,以神灵为榜样,身体力行地效法他们身前所做善事也是其中一个重要的途径。

四、结 语

本文从社会矛盾激化与自然灾害频发、绅商群体的广泛参与和带动、以及民间信仰的吸收与借用等3个方面入手,对晚清潮汕民间善堂大规模兴起的原因进行了详细分析。从前述内容不难看出,晚清潮汕地区虽然处于社会矛盾激化与自然灾害频发的特殊历史时期,然而仅从社会需求层面对当时民间善堂的大规模兴起进行解释显然缺乏足够的说服力。作为一种以慈善救助为主要存在目的的民间社团,潮汕善堂在清末能够大规模崛起,除社会矛盾激化与自然灾害频发所引发的慈善救助需求,还必须具备资金、人力、凝聚群体的纽带等多种主体构成要素。潮汕善堂主体构成中一个至关重要的因素是组织成员,也即施济者——人的要素。晚清潮汕善堂机构组成中包含了绅商和普通民众两个主要群体。绅商群体是善堂创建过程中的发起者,也是组织运行发展过程中的领导者和决策者。晚清时期,绅商群体的广泛参与,不仅影响和带动了广大民众参与善堂事务,而且还使此类慈善组织具备了兴建堂所和开展慈善活动所必须具备的经济实力。普通劳动群众是善堂运行过程中的执行者和开展慈善活动的出工、出力者。晚清时期,正是广大劳动群众的积极参与,才使潮汕善堂具备了开展慈善活动所必需的劳动力基础。

潮汕善堂主体构成中的另一个关键要素是慈善资金。晚清乃至民国时期,潮汕善堂慈善资金的来源渠道非常广泛,其中既包含了本地以及海外热心人士的慈善捐赠,也包含了作为组织成员的社友的捐款,另外还包含了善堂从事各种有偿和无偿民俗宗教活动时所得收入。潮汕善堂慈善资金来源的这种丰富性,一方面反映了潮汕地区作为著名侨乡以及蕴藏有丰富民俗宗教文化的地域特征,另一方面也说明了当地善堂组织本身具有非常广泛的群众基础。无论是官办慈善机构还是民间自发性慈善救助组织,维持日常运作和开展慈善救助活动都必须具有稳定可靠的资金来源。在晚清内忧外患的特殊历史时期,在政府无力对民间慈善组织进行有效扶持之时,潮汕善堂却能够大规模兴起并能有效维持自身运转,上述这些源自民间的慈善资金的支持和持续注入可以说也起到了非常重要的作用。

潮汕善堂主体构成中还有一个不可或缺的要素就是民间信仰。晚清时期,潮汕善堂基本上都是依托本地盛行的民间信仰设立。民间信仰既是这些慈善组织凝聚群体的纽带,同时也为其吸引信仰群众、从事慈善救助活动提供了思想动力和价值基础。以民间信仰所宣扬的行善积德、消灾祈福以及保佑家人和子孙后代平安为价值理念,晚清时期的潮汕善堂吸引了社会各阶层人士广泛参与善堂事务,这既拓展了慈善资金来源的渠道同时也使其具备了较为广泛的群众基础。而且,以所奉神灵为号召,这些慈善组织还吸引了大量下层民众加入,获得了开展慈善活动所必需的劳力资源。另外,以神灵信仰为纽带,晚清时期的潮汕善堂还将上层绅商和下层劳动者紧密联系在一起,团结一致地从事各类慈善救助活动。总之,晚清时期潮汕善堂能够大规模兴起,应该是社会动荡与自然灾害所引发的社会需求、绅商群体的广泛参与和带动以及对民间信仰的吸收与借用等多种因素综合作用的结果。在讨论相关问题时,只有从以上几个方面综合考虑,既着眼于需求层面又考虑到施济层面,才能尽可能还原历史真相,给予所讨论的问题一个更加合理的解释。

实际上,晚清大规模兴起以后,潮汕善堂在当地一直在延续和发展。新中国成立至文革这段时期,受国家政策影响,这类慈善组织曾一度沉寂。然而改革开放以后,因国家政策的调整以及本地民众和海外华侨的推动,这类民间慈善组织又开始在潮汕大地逐渐复苏。当前,我国正处于改革开放和现代化建设的关键时期,在国家救助体系尚未完善,而养老、就医、失学等民生问题又比较突出的时代背景下,亟需善堂这类传统民间慈善组织的兴盛和发展,以弥补国家救助体系之不足。如前所述,晚清大规模兴起之时,潮汕善堂充分利用了本地盛行的民俗文化并广泛动员了社会各阶层力量参与和加入。那么,在新的历史时期,如何吸收借鉴潮汕善堂的历史经验,充分利用传统文化资源并动员社会各界力量推动我国民间慈善事业的发展,就成为现今分析晚清潮汕善堂兴盛的原因时所获得的最大启示。