从牛津出发,半个世纪追求最严格的分析哲学①

——访皮考克教授

2019-01-10克里斯多夫皮考克

克里斯多夫·皮考克 郁 锋

“我是一个牛津的孩子。”这是克里斯多夫·皮考克在接受我们访谈时给自己贴上的唯一标签。的确,作为当今英美分析哲学界赫赫有名的学者、美国哥伦比亚大学约翰逊尼哲学教授,67岁的皮考克的前半生几乎都徜徉在书香满城的牛津。其父是牛津大学著名的神学家、生物化学家阿瑟·皮考克。从中学时代一直到2000年远赴美国之前,皮考克求学、工作、生活的轨迹遍及牛津大学的莫德林学院、艾克赛特学院、默顿学院、万灵学院、新学院等一座座熠熠生辉的学术殿堂。

“严格”是皮考克在回顾自己的学术经历中使用最多的词。1968年至1971年,他是牛津大学哲学—政治学—经济学本科项目的优等生,在攻读牛津哲学硕士、博士以及日后荣升讲师、教授期间,他与达米特、麦克道尔、斯特劳森、埃文斯、赖特、法因等当代分析哲学谱系中的重要人物相遇相知,亦师亦友。20世纪70至90年代,他们密集的哲学讨论和激烈的智识交锋成就了20世纪后半叶牛津哲学最鼎盛的黄金时期。无论身处英国还是如今教学科研重心转向美国,皮考克始终心系且传承着注重分析与论证的牛津传统,追求用最严格的哲学回馈这个时代。

“语言—心智—行动”是上个世纪以来的分析哲学在不同时期涌现出的主题转向。皮考克的学术轨迹不仅在横向拓展上体现着这样的趋势,而且在纵向延伸上又都能融通于他一以贯之的理性主义(反休谟主义)的大框架之中。 半个多世纪以来,他对概念、自我、感知、意义、理解等问题独到而精准的研究奠定了他在心智哲学、心理学哲学、知识论、形而上学领域的斐然地位。即便与他同时代的学者未必都赞同他的观点,但毫无疑问,皮考克始终站在当代分析哲学许多重要争锋的最前沿。

一、哲学之缘与轨迹:牛津岁月

郁锋:您是如何对哲学产生兴趣的?

皮考克:像许多青少年一样,我经常和朋友们讨论自由意志和科学解释的问题。我们也通过涉猎法国文学接触到存在主义。在莫德林学院高中(Magdalen College School)的最后两年里,我们阅读了萨特的小说《恶心》和 戏剧《禁闭》。在青少年时代,我对历史和政治也有着浓厚兴趣。我之所以申请牛津大学艾克赛特学院(Exeter College)的本科生,也是因为正值1968骚乱之年①1968年,在法国、英国以及其他欧美国家的学生、知识分子中间爆发的大规模反对资本主义和西式民主的社会运动浪潮。,那里的一位政治学教师——诺尔曼·克 劳瑟·亨特(Norman Crowther Hunt)在公众生活中有着显著影响。但是当我到了牛津之后,我却完全醉心于逻辑和哲学,同时也被经济学吸引。

郁锋:我们了解到您出生在一个牛津的学者家庭。在前往美国工作之前,您在牛津度过了大部分学习、生活和工作的时光。能漫谈一下和一些牛津哲学家的交往吗?比如达米特、斯特劳森和麦克道尔等。

皮考克:的确,无论在家庭出身还是精神气质上,我都是一个牛津的孩子。我相信这一点仍然体现在我身上的许多方面。能够成长在牛津哲学发展最生机勃勃的时期,对我来说是极其幸运的。在本科二年级的时候,我认识了吉特·法因(Kit Fine),之后他成为我一生的挚友和哲学对话者。 在赛克斯特学院,我曾问我的导师是否可以在期末考试中写一篇逻辑学论文。他们发现当时找一位资深的教师来指导我的论文有些困难——我相信迈克尔·达米特(Michael Dummett)和罗宾·甘迪(Robin Gandy)那时正好都不在牛津。于是他们找到了当时在圣约翰学院工作的青年研究员吉特·法因,让他来教我高等逻辑学。法因不惜花费宝贵时间和我一起讨论形而上学和逻辑学。他还教会我一些无法在休恩菲尔德(Shoenfield)的《数理逻辑》教材中解决的问题。

1971年本科毕业后,我获得肯尼迪奖学金前往哈佛大学学习,在那里我收获了一年别样的人生体验。当我被录取为牛津哲学硕士并获得默顿学院的高级奖学金重返牛津的时候,我发现在我的信箱里留着一张便条,上面写着“请拨打学校分机号208,找埃文斯先生。”于是,我如约与加雷斯·埃文斯(Gareth Evans)通了电话,自此我们开始畅谈哲学。 他非常笃定地认为我参与了当时牛津哲学最中心的所有讨论小组。在牛津除了所有正式的教育模式外,参与讨论小组也成为我所接受到的严格哲学教育的重要部分。加雷斯希望我能在当时最前沿的哲学问题上做出一些贡献。对我来说,这既令人振奋,也是极高的要求。当我尝试着提出一些他赞赏的新想法时,他总是极尽鼓励和支持。他对那些想法激动万分,这也使得原本与他私人的哲学讨论变成一段异常珍贵的经历。我与他的交往片段展现出他个性复杂的一面,这些在日后对他非常有限的回忆里都没有被记录下来。每当我陷入思索时,我常常会想“就此问题加雷斯会说些什么呢?”

我第一次与迈克尔·达米特的交流对话发生在我从哈佛回来的那一年。那时,迈克尔总是一大清早在数学研究所一间狭小逼仄并且没有窗户的教室里讲授数学哲学。这些讲座既包含了大量迈克尔自己的思想,也有其他的内容,充满着迈克尔原创性的哲学想法和他对同时代其他哲学家的评论。加雷斯也出席了这些讲座。迈克尔有时会问听众一些问题来引发讨论——尽管一旦发起讨论,总是很难回到既定的议程。有一次,在听众长时间的沉默后,我鼓起勇气向迈克尔提出了一个问题,即为什么弗雷格公理的某种特定的修改是无效的?迈克尔回答说,修改了公理,你就无法证明自然数序列的无穷大。讲座中的讨论也将我引入了迈克尔的学术轨迹。之后,迈克尔和我成为了很多年的同事:第一次是我在万灵学院工作的时期(1975—1979),接着是我就任新学院威克姆逻辑学教授(Wykeham Professor of Logic)和导师研究员的那段时间(1979—1985),最后是我担任韦恩弗利特教授(Waynflete Professor)的时期(1989—2000),那时我和迈克尔还作为首席教授(statutory professors)共同管理牛津的研究生项目,迈克尔同时担任威克姆讲席教授。

在我攻读博士期间,迈克尔教我弗雷格,后来他成为我博士论文的导师。当我们开始每周一次的博士论文指导会面时,他最开始的意见着实吓了我一跳。他希望我每周都递交一篇新的论文给他。他说:“我了解有关弗雷格的二手文献,我假定你也是了解的。所以不用在论文中讨论那些,只需要给我写一些新东西。而且我认为你也不必写的太多——每周写完单倍行距40页的内容已经足够了。”我确信自己从来也没能够写到单倍行距40页左右。除了迈克尔,几乎没有其他人能做到。然而,在一对一的讨论中,迈克尔总是尽职尽责、诲人不倦:他在阐述一些深刻的问题时,乐意同情地且细致地去考虑与其完全相左的观点,有时还会提出一些新的问题。当然,尽管我从来没有认同他的反实在论,但是迈克尔提出的关于理解的本质,以及它如何能辩护实在论的问题,始终伴随着我成年后的整个哲学生 活。

我是通过加雷斯·埃文斯才与约翰·麦克道尔(John McDowell)相识的。事实上,约翰是我本科结业考试的考官之一。我至今留有印象,他一边在教室里来回踱步地监考,一边站在我身后注视着我的肩膀暗自偷笑。如果我的记忆正确的话,后来他告诉我,他对我会来参加“经济管理”这门考试感到有些好笑。约翰在牛津的大多数时候,通常都是和加雷斯共同组织研讨班。但是我对他观点最深入的了解却是通过我与他、加雷斯、克里斯平·赖特(Crispin Wright)四人在1977—1979年期间组织的讨论小组。后来我们还邀请迈克尔·达米特加入我们的四人组。这可能是我作为成员参与过的最好的讨论小组。第一次讨论会后,我们轮流主持,尽管那时我还在参与别的小组。我们一起探究意义和理解理论、实在论、真理论、遵守规则问题以及概念作用的问题。我后来在论著中发表的许多观点,其种子最初都萌发于那个小组的讨论会。我们四个参与者截然不同的个性也在讨论会上表现得淋漓尽致。随着加雷斯不幸英年早逝,克里斯平调去圣安德鲁斯大学,我和迈克尔在新学院也肩负起越来越繁重的教学任务(在不同的层次上),那个小组再也无法召集起来了。然而,那个小组的讨论给我树立了标准,教会了我在展开一个正面的新观点时如何深思熟虑,这些体验给予我一种令人肃然起敬的哲学训练。

皮特·斯特劳森(Peter Strawson)并非我严格意义上的老师或导师。我与他的哲学交往发端于一个周二下午的讨论小组,那个小组是艾耶尔(Freddie Ayer)重回牛津后建立的,并且直至他去世后的十多年里一直在持续着。我依然记得,在1977年的某次小组讨论上皮特宣读了一篇论文,我在回应他的论文时对第一人称的本质产生了一些最初的想法。我在讨论会上质疑了皮特的观点。数日之后,我收到一封他关于这些问题的手写长信。皮特会用最克制和最英式的方法来表示鼓励学生。如果他认为你宣读的论文相当好,在报告的最后,他最外露的表示就是一个简单的点头。皮特的著作《个体》(Individuals)曾经是、现在也是一部充满灵感的作品。我也非常崇拜他在《感觉的界限》(The Bounds of Sense)中展现出的雄心和意图。我认为后一本书的论证对于证实主义承诺得太多,并且没有充分注意到一个经验的自我归属(self-ascription)和一个经验的自我拥有(ownership)之间的区别。我为之充满希望的新康德主义计划与皮特的稍有不同。这种不同的新康德主义计划并不是证实主义的,它注重自我归属和自我拥有之间的区分,也比《感觉的界限》中的论证更能和心理学的构成性限制融合起来——当然,它不会涉及先验的观念论。可以把我自己的部分工作理解为对这种新康德主义计划的一种贡献。

二、哲学特色与贡献

郁锋:您的《概念研究》(A Study of Concepts)是当代哲学中最早系统讨论概念理论的著作。您能介绍一下你在书中辩护的概念作用语义学(conceptual role semantics)的观点吗?您认为哲学上的概念理论和心理学中的概念理论有什么异同。

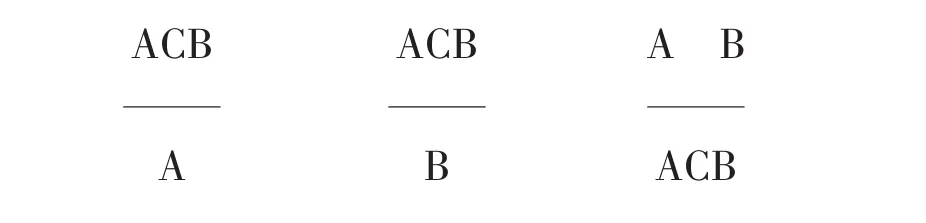

皮考克:一个语词或概念的概念作用语义学是这样一种理论,它阐述了一个语词或概念在思考者心理学中特定的作用至少部分地构成了这个语词的涵义或这个概念的同一性(条件)。由此,例如经典联结词“合取”(and)的涵义被认为是由这个词在思考者正要做出的推理转换(inferential transitions)中的作用来确定的。概念C使得思考者在不需要任何其他推论或推理的前提下就可以强制性做出如下推理转换,而这也正是个体化(individuates)“合取”概念涵义的东西。

一个满足上述概念C的所涉及条件的思考者也被认为是满足了合取概念的获得条件。

对于纯粹的概念作用语义学来说,概念在思考者心理学中的作用完全构成了这个语词的涵义或概念的同一性条件。所以,对于纯粹的概念作用语义论者,在个体化涵义的过程中不需要任何其他要素的参与。吉尔伯特·哈曼(Gilbert Harman)在他的一些文章中表达的就是纯粹概念作用语义论者的观点。当然罗伯特·布兰顿(Robert Brandom)也是如此。

而我在《概念研究》一书中的阐发的进路与纯粹的概念作用语义论者们并不一致。我认为一个涵义或概念是由原初地强制性推理转换确定的,仅当这样一种转换存在着始终是保真的语义值。

合取概念的经典的真值函项使得上述推演的原则始终是保真的。也就是说,存在着这样一种语义值是确定一个意义的推理转换集合的必要条件。有一些原则集是完全相容的,但如果有些原则被认为是充分决定某个涵义,那么情况就不一样。所以你可以举出下面的例子,经典的分取引入规则和分取消去规则的限制真子集共同确定了某个算子的概念作用。但是我想我们仍然不知道这个算子可能的意思。它并不意谓着经典的分取(概念),因为如果它是经典的分取(概念),还将有更多的规则是有效的。

总而言之,仅当由相关概念作用恰当确定的东西能对关于世界的真值条件产生影响,概念作用才能决定涵义或个体化某个概念。这一要求既适用于谓词的概念作用,也适用于单一词项的概念作用。因此,我在《概念研究》一书中的观点应该被概括为一种指称限定的概念作用(a referentially constrained conceptual role)理论。这一组合型观点在充分澄清概念的规范维度时也极其重要,概念的规范性必须要解释概念如何影响实质的真值条件。

经验心理学的概念理论开展的是不同于概念构成理论的另一项任务。一个概念如何习得,概念包含的信息是如何被独特加工的,这个概念的信息与其他状态如何关联,这一信息如何由记忆的机制来提取——所有这些经验的也是十分重要和有趣的问题并不能由哲学理论来回答。然而,哲学理论用不同的方式包含着对于这些经验问题的回应。一种概念习得的理论必须也是一种关于某人如何满足概念获得条件的理论。郁锋:许多中国的分析哲学研究者都很感兴趣您与约翰·麦克道尔关于知觉经验概念论/非概念论的争论。目前您还坚持自己的观点吗?请从您的角度概述一下这场争论以及相关论题的后续发展。

皮考克:是的,关于知觉内容,我仍坚持如下主张:(1)在某些情况中知觉内容完全是非概念的,也有一些知觉经验既具有概念内容,也具有非概念内容;(2)两种内容都具有正确性条件;(3)一些概念是由其与非概念内容之间的关系来个体化的,观察概念就是如此;(4)一个经验的非概念内容能给予感知主体特定的理由,使主体能将概念内容适用于某个特定的感知对象;(5)无论是有意识的经验,还是由那些仅仅具有原始的背侧感觉通道的动物产生的无意识的表征状态,它们都可能具有非概念的内容。

我认为,对概念的和非概念两类内容的哲学阐释仍然还有大量的工作需要去做。概念的意向内容是一类在判断和理性心理行动层面的特殊内容。这一事实给概念的个体化作出了有意思的限制,包括那些刻画知觉经验内容的概念。我赞同宽泛意义上的弗雷格论题,即任何内容由其指称的基本满足条件或基本指称规则来实现个体化的。我也被概念内容的观点所吸引:掌握一个概念包括掌握其基本指称规则的默会知识。但是这种默会知识不应被认为暗示了如下主张,即如果某个主体拥有一个特定概念,那么在特定境况下这个思考的主体必定会使用这个概念。正如康德所正确坚持的,概念内容是在自由之域中起作用的。掌握一个概念意味着在使用这个概念时知道世界如何与之相关联的某类知识。然而,对于一个思考者而言,想知道某个概念在特定的境况下是正确地还是错误地被使用,这始终是一个开放的问题,即使在基本逻辑规则和逻辑概念的例子中亦是如此。对一个概念内容作出判断是运用自由的理性主体性的重要情形。概念内容的个体化能够解释为什么特定的事物能成为作出判断的理由;但是一个思考者在特定境况下必须要用概念做出判断,这并不是任何心理规律的作用。关于更为特殊的空间和时间尺度的非概念内容,我在即将出版的新著《形而上学的首要性》(The Primacy of Metaphysics)(牛津大学出版社2019年出版)第二章中会提出一些新的解释策略。

郁锋:您在谈话和论著中多次提及阐述一种关于理解(understanding)的哲学解释是您最重要的工作之一。但是,我发现您对于理解的研究不同于目前知识论中对这个问题的谈论。您似乎是要建构一种横跨语义学、心灵哲学和知识论的统一的理解论。您能具体解释一下关于理解的理论图景吗?

皮考克:你说的没错。我认为理解的本质是哲学中一项重要的解释资源。在语义学、心灵哲学和知识论这些不同但又相互关联的领域中已经有大量涉及理解的初步工作。例如,我们利用对于一个语词的理解来认识那些对于这个语词是有效的原则——甚至是那些不能由其他原则推演的原初原则。能做到这些的理解的本质究竟是什么?在使用这类理解的时候会涉及哪些内容?类似地,那些包含概念的命题是否由知觉或者更广泛的信息来辩护依赖于这个命题包含什么样的概念。辩护关系会随着命题中概念同一性条件的变化而发生根本变化。这一点既适用于思想中的辩护,也适用于行动中的辩护。缘何如此?这种变化是如何与掌握一个概念所涉及的东西相关联的?一种统一的理解论应该统一和解释所有这些多样的现象。这些年来我的观点认为,作为一种关于基本指称规则的默会知识的理解是能够解释上述广泛现象的重要资源。显然,这仅仅是知识论和心灵哲学的一部分。但是我想它是最核心的部分,离开它其他现象就无法解释了。

在过去的几年里,我一直致力于用一种恰当的方法来构想理解理论、涵义理论与涵义所指称的对象域的形而上学之间的关系。达米特和赖特曾做出非常有名的论断,即形而上学在解释理解和个体化涵义中没有任何解释作用。然而我试图辩护的观点是,关于这些对象域的形而上学在把握涵义中始终起着解释作用,这不仅是对于涉及物理尺度、属性和关系的涵义而言,甚至对于抽象概念的涵义亦是如此。如果涵义是由思考者和所面对的对象之间的关系来个体化的,而且思考者为了在这样的涵义下思考这个对象必须要面对它,那么形而上学就必定会限制涵义理论,仅仅因为思考者与面向的实体之间形成什么关系取决于那个实体的形而上学。这就是我在新书《形而上学的首要性》中更普遍化展开并且运用于大量案例研究的论证思路。

三、世界哲学大会与自我问题

郁锋:一般而言,哲学总是与世界密不可分的;哲学家用一种独特的方式回应人与世界的关系。然而,我相信不同时代、不同个性的哲学家都会有自己特殊的方式来感知和改造世界。您能谈谈自己哲学以外的生活吗?我们知道您是资深的音乐爱好者。您认为音乐也会影响着您的哲学工作吗?

皮考克:我在进入大学前很久,就对音乐痴迷(事实上当我申请牛津的本科生时,唯一拿到A的科目就是音乐)。当我开始对知觉的哲学和计算问题发生兴趣的时候,我的音乐和哲学的兴趣才在音乐感知的领域里真正联系起来。目前,我仍然在这一领域中研究和写作。在过去的十年里,我发表的一些著作都在倡导下述观念:将音乐的某些特征隐喻地听成别的东西,比如有些至关重要的东西,它们用于解释我们如何在音乐中听出情绪,甚至某些非心理的事态。在过去的十年里,我描述了大量能在音乐中听到的属性,以及隐喻地听与音乐批评和音乐史的关联。在过去的 半年里,我的写作涉及的主题包含较长的音乐中延展的情绪内容、从音乐中学习一种新情绪的可能性;以及音乐和非音乐的领域之间是否存在亚人(subpersonal)层面和真正心理层面的计算同构等问题,上述一些问题显然 是与隐喻地将某物听成别的东西内在相关。在展开最后一点时,思考的某些问题还会涉及我在《形而上学的首要性》中谈到的模拟表征和模拟计算。

郁锋:第24届世界哲学家大会8月13日于北京召开。这次会议的主题是“学以成人”。这句话不仅深刻反映了中国传统哲学所追求的人格理想,也与西方哲学语境中的自我问题有着高度的相关性。作为一位著名的分析哲学家,您也关注自我的问题。我们注意到您在四年前有一本关于自我问题的专著出版。您能为中国的读者朋友们介绍一下这个问题吗?尤其是这一问题在分析哲学中的研究现状,以及它的过去和未 来。

皮考克:这是一个非常庞大的问题,自我是哲学史上著名的难问题,所以在这次访谈中我不得不极其简略地来说。当我们讨论自我的时候,一个必要的准备工作就是区分:任务(1)刻画具有心理状态和事件的主体的本质——形而上学中的任务;和任务(2)刻画思考或表征那个主体所使用的第一人称方式的本质——意向内容理论中的任务。即使你可能认为在其他或更深的意义上,上述两种内容是相互关联的,也很有必要区分它们。关于主体的本质,即形而上学的问题,我将继续坚持一种反还原的、反休谟主义的观点。我将强化在过去的作品中已经提出的论证。在《形而上学的首要性》中,我论证了具有意向内容的心理事件的本质,即使是无意识的心理事件都会涉及它们的主体。这是因为主体获得内容对于主体的后续行动具有重要意义。在解释主体具有特定意向内容意味着什么时,你必须要提到主体。这是一种反休谟主义的论证,它的范围超出了有意识的状态和事件。

关于第一人称本质的问题,我将从《形而上学的首要性》中的一项区分出发。对于任何实体领域、概念集合或思考这些实体的方式而言,我们都可以问下面的问题:这些实体的形而上学是否在逻辑次序上先于某种哲学说明,后者解释了描述那些实体所使用的概念的本质?或者概念的本质是优先的吗?抑或某种无优先性的解释是正确的?我认为,拥有心理状态的主体的本质在逻辑次序上先于某种哲学说明,后者解释了描述那个主体的第一人称的概念或观念的本质。事实上,我在《世界之镜:主体、意识和自我意识》(The Mirror of the World)一书中已经论证了这一点。但是,当我在写那本书的时候,对于形而上学和内容理论的普遍问题,我并没有像现在这样做出相对更完整的澄清。如果主体和第一人称的形而上学首要性观点是正确的话,我们就能试图通过指称层面的主体的属性来解释第一人称的各种特征。例如,我将用这种思路来处理主体所涉及的相关空间属性的归属问题,并且这些主体是用第一人称的方式给定的。

针对你提出的第一人称问题的研究现状,我需要强调三点,而且这些应该被纳入进一步的研究计划中。

第一,我认为在解释心理行动时,我们需要对第一人称以及主体的作用有着更好的理解。依我之见,心理行动的话题在过去的十五年里方兴未艾,相关讨论和问题也取得了长足进步。在《形而上学的首要性》中,我阐述了相比过去的方案,在解释第一人称时应更广泛地考虑主体性。我认为仅仅通过提及主体性,我们就能恰当地把真正的第一人称与关于身体甚至某个方位的思考方式区别开。但是一旦我们能成功阐明心理主体性的概念,心理主体性的情形就会变得特别重要,因为它是自由的主要方面。

第二,我们需要对第一人称的思想与表征和社会关系之间的联系提出更详尽的解释。一些思想家,尤其是坚守黑格尔传统的那些人,会认为如果不把第一人称和第二人称看作是关联项,从而没有认识到第一人称本质上是社会的,那么就无法解释第一人称。这当然不是我的观点。这种新黑格尔主义的观点是无优先性的观点,显然它也是值得深思的。然而,即使新黑格尔主义的观点不正确——它在形而上学层面处理主体的本质问题时面临挑战——也无法否认在真实的心理生活、自我观念、价值观和情绪中,我们的第一人称思想和人际关系之间存在着交互作用,同时我们期待对这种交互能有一种哲学和心理学上更深入的理解。

最后,我想强调一下有关第一人称和主体的理论对于美学的重要意义。在对小说、诗歌、戏剧和音乐里的情境作出哲学理解,甚至在恰当刻画审美体验的时候,我们需要在关键之处用到第一人称以及关于它的理论。这一点也适用于“绝对的”音乐,其中没有文本、没有标题,也没有其他语词的内容描述。几乎所有的审美经验都涉及在思想或想象中使用一种视角——一个主体的某种视角。 我相信对审美主体和第一人称作用的恰当分析不仅对哲学,而且也会对实质性的文学和音乐批评贡献良多。就这种分析对于跨学科思考的贡献而言,有关审美的哲学思考例示了展现哲学重要意义的普遍模式,这种意义既是哲学内在的,也是跨学科层面 的。