六味地黄丸,家族十兄弟

2019-01-09

“六味地黄丸”出自宋代钱乙的《小儿药证直诀》,当时就叫“地黄丸”,是钱乙根据儿童“纯阳之体”的生理特点,将《金匮要略》中的肾气丸减去桂枝、附子而成。钱乙,字仲阳,宋代名医,据《宋史·钱仲阳传》记载:宋神宗时期,皇子仪国公得了非常严重的抽搐疾病,太医们也都束手无策。因为钱乙曾为长公主的女儿看过病,长公主就向皇帝举荐了他。钱乙以一味“黄土汤”治愈了皇子的重病,神宗皇帝召见他予以褒奖,并好奇地问及黄土疗疾的原因所在。钱乙说:“以土胜水,木得其平,则风自止。且诸医所治垂愈,小臣适当其愈。”“用土去抑制水,这样木就能平复,那么风症自然就被控制住了。况且前几位太医的治疗已使皇子的病症接近痊愈,我只是恰好赶上皇子将要病愈。”能在荣誉面前保持谦虚平和的人,古今少有。

《小儿药证直诀》是我国现存最早的儿科专著,距今已有一千多年的历史。钱乙做过宋代的太医丞,这本书是当时一个叫阎孝忠的人根据他的有关医方、医案等材料编辑整理而成的。阎孝忠幼年时体弱多病,曾受惠于钱乙的治疗而愈,故对其敬仰已久,历时几十年,广泛收集民间散在的钱氏方论,汇集成册。《小儿药证直诀》可以说是中医儿科学的奠基之作,到今天仍然对中医儿科治疗有重要参考价值。

六味地黄丸最初是用于治疗小儿肾气不足,囟门迟迟不能闭合。后来被扩展到通治“肝肾阴虚”的所有诸症,临床应用范围越来越广。因为历史上叫“地黄丸”的方子太多,容易混淆,明代的名医薛己始冠以“六味”二字,特指钱乙所创制的“地黄丸”。

六味地黄丸原方的组成是熟地黄、山萸肉、山药、泽泻、牡丹皮、茯苓。后世习惯把这六味药物分做两组,即把熟地黄、山萸肉、山药归为一组,称为“三补”,而将泽泻、丹皮、茯苓列为“三泻”。

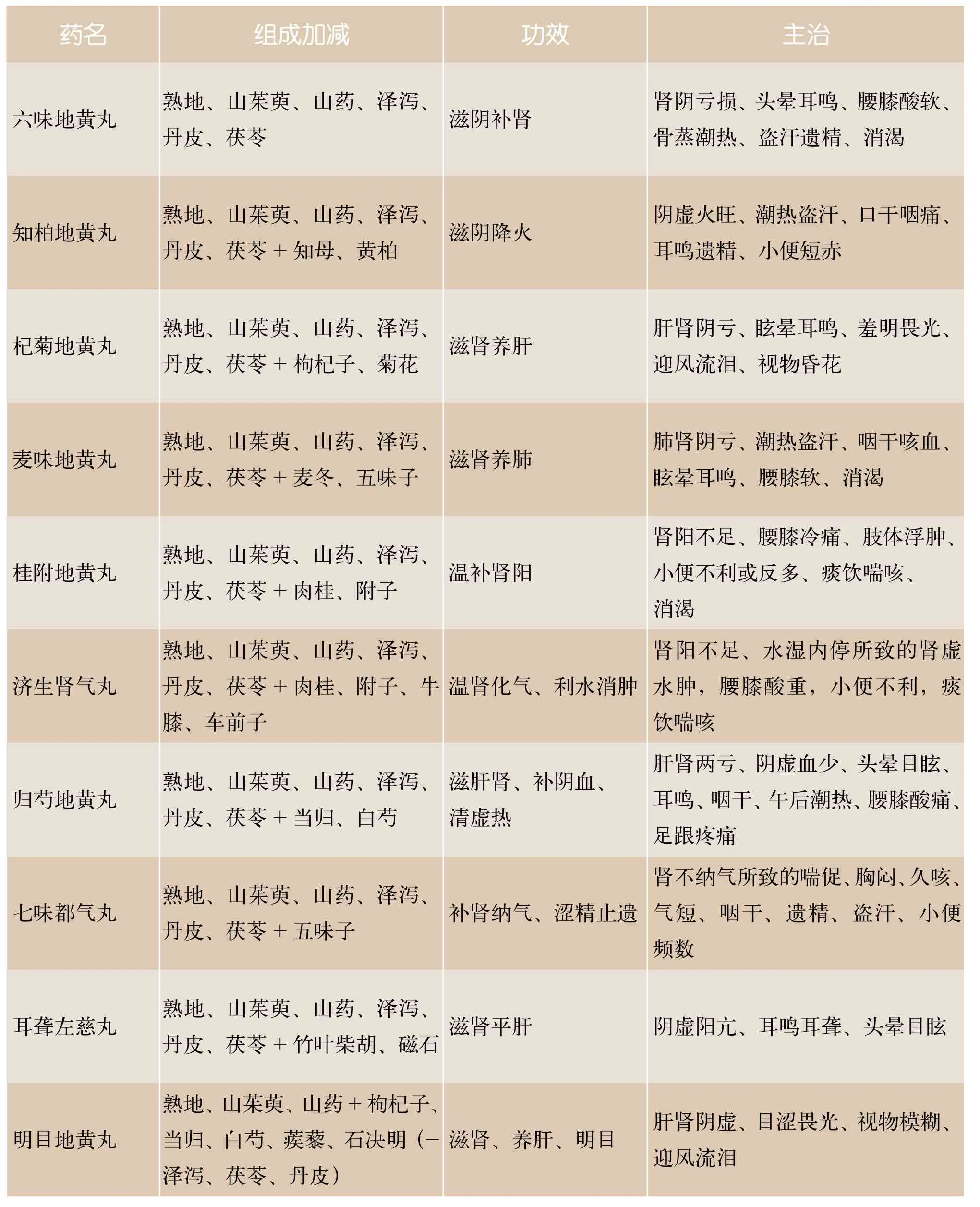

药名 组成加减 功效 主治六味地黄丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓 滋阴补肾 肾阴亏损、头晕耳鸣、腰膝酸软、骨蒸潮热、盗汗遗精、消渴知柏地黄丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+知母、黄柏 滋阴降火 阴虚火旺、潮热盗汗、口干咽痛、耳鸣遗精、小便短赤杞菊地黄丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+枸杞子、菊花 滋肾养肝 肝肾阴亏、眩晕耳鸣、羞明畏光、迎风流泪、视物昏花麦味地黄丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+麦冬、五味子 滋肾养肺 肺肾阴亏、潮热盗汗、咽干咳血、眩晕耳鸣、腰膝软、消渴桂附地黄丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+肉桂、附子 温补肾阳肾阳不足、腰膝冷痛、肢体浮肿、小便不利或反多、痰饮喘咳、消渴济生肾气丸熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+肉桂、附子、牛膝、车前子温肾化气、利水消肿肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿,腰膝酸重,小便不利,痰饮喘咳归芍地黄丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+当归、白芍滋肝肾、补阴血、清虚热肝肾两亏、阴虚血少、头晕目眩、耳鸣、咽干、午后潮热、腰膝酸痛、足跟疼痛七味都气丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+五味子 补肾纳气、涩精止遗肾不纳气所致的喘促、胸闷、久咳、气短、咽干、遗精、盗汗、小便频数耳聋左慈丸 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓+竹叶柴胡、磁石 滋肾平肝 阴虚阳亢、耳鸣耳聋、头晕目眩明目地黄丸熟地、山茱萸、山药+枸杞子、当归、白芍、蒺藜、石决明(-泽泻、茯苓、丹皮)滋肾、养肝、明目 肝肾阴虚、目涩畏光、视物模糊、迎风流泪

“三补”中熟地黄是补肾阴的,山萸肉酸温益肝,山药健脾;“三泻”中泽泻是泻肾降浊的,丹皮是泻肝火的,茯苓则是渗脾湿的。六药配伍,酸苦甘辛咸淡六味俱全,肝脾肾三阴并补,补泻兼施,共奏滋补肝肾之效。故费伯雄《医方论》赞:“药止六味,而大开大和,三阴并治”,并被誉为“王道之方”。

六味地黄丸是滋阴补肾,治疗肾阴亏虚的基础方,具有广泛的临床用途。比如像糖尿病及其并发症、高血压、慢性肾炎、月经不调、更年期综合征、前列腺增生、口腔溃疡、甲状腺功能亢进、小儿遗尿等不同系统和科别的疾病,如果出现潮热盗汗、手足心热、口燥咽干、耳鸣耳聋、腰膝酸软、舌红少苔、脉细数等肾阴虚的证候,都可以选用六味地黄丸治疗。这也是中医异病同治理论的具体体现。后世医家在六味地黄丸的基础上,通过长期临床实践,不断增减化裁,创制出九种新的方剂,使地黄丸家族成员具有了养肝明目、养肝润肺、涩精止遗等功效。这九种地黄丸以六味地黄丸为基本方,通过加入不同功效的中药使其功能主治有所不同,这也体现了中医随证加减、辨证用药的特点。

需要注意的是,尽管六味地黄丸是一种滋补性的中成药,而且药性相对平和,对许多阴虚引起的疾病都有良好的治疗作用,但如果没有阴虚表现,把它只当补药来吃,却是错误的。药物都有一定的偏性,或寒凉、或温热、或补、或泻。治病就是利用药物的偏性来对症治疗人体的疾病。如果是健康人,机体的阴阳是平衡的,脏腑机能是调和的,如果长期滥用药物,即使是六味地黄丸这样的补益类药物,也会由于药物的偏性造成人体自身平衡的破坏,导致疾病的发生。“有病病受之,无病身受之”,滥用药物对人体的伤害是毋庸置疑的,并可能由于药物的原因,或者是患者自身体质的原因,引发不良反应或药源性疾病。