东川小江干流沿线泥石流沟谷迹地空间分布的遥感解译分析

2019-01-08彭锐高莎于辉胡琳

彭锐,甘 淑,2,高莎,于辉,胡琳

(1.昆明理工大学国土资源工程学院,昆明 650093;2.云南省高校高原山地空间信息测绘技术应用工程研究中心,昆明 650093)

近年来,泥石流灾害研究已经成为了全球关注的热点问题,由于世界各国的自然地理条件和经济发展情况的差异,呈现出不同的研究方法与技术手段,并且在研究对象的选择上也大不相同,但是随着互联网的普及,各地区泥石流领域的研究与交流日益加深,泥石流研究的基本方法和观念等趋于统一。就我国而言,针对泥石流的相关研究起步相对较晚,以致于对泥石流的理论研究和实际观测趋于同步展开。

泥石流的形成与发生一般在交通条件较差、海拔相对较高的山区,使得实地勘察十分困难。20世纪80年代以来,随着遥感技术的高速发展,遥感开始广泛应用于泥石流等地质灾害的勘察和研究。90年代以后,遥感技术已经成为我国泥石流等地质灾害调查、研究的必不可少的工具。目前,针对泥石流的特点及现场勘察工作的难点和盲区,遥感技术广泛应用于泥石流分布、泥石流危险性分析与评价、流域内土地利用特征等方面的研究。目前来看,运用遥感的技术手段对泥石流灾害进行研究和分析是比较方便的,且能真实和准确的反映泥石流的特征,遥感的技术手段也比较成熟。

云南东川地区新老构造错综复杂,属于强地震区,自然条件和人类活动都较特殊,促使泥石流形成发展的有利因素交织在一起,成为我国泥石流最发育地区,堪称“泥石流的天然博物馆”[1]。泥石流的频繁发生已经严重危害着东川人民的生命及财产安全,已成为当地农业和农村经济发展的主要问题,严重阻碍了东川的经济发展。本文通过遥感解译,勾绘出小江干流沿线泥石流沟谷迹地,对泥石流沟谷迹地进行空间分布分析,提取两个典型泥石流沟谷迹地的地表覆被信息,分析泥石流沟谷迹地的主要地表覆被类型。通过对泥石流沟谷迹地的分析,使人们对泥石流有更加清晰的认识,对减少泥石流灾害对社会、经济、人民、财产带来的危害具有重大意义。

1 研究方法

1.1 研究区与数据源

东川是云南省昆明市所辖五区之一,位于云南省的东北部,其东邻曲靖市会泽县,南接昆明市寻甸县,西连昆明市禄丰县,北与四川省会东县隔金沙江相望。东川地区国土面积为1 859 km2,山地面积占97.3%,境内山高谷深,地势陡峭,最高海拔为4 344.1 m,最低海拔695 m,高差为3 649.1 m。年平均降水量为1 000.5 mm,月最大降雨量208.3 mm,日最大降雨量153.3 mm,降雨主要集中在5~9月。以平均每1 000 km2国土面积内的泥石流沟数目为统计单元,东川泥石流沟的分布密度为43.7条/1 000 km2[2]。小江位于康滇地轴东缘的小江深大断裂带,岩层破碎,新构造运动活跃,地震活动频发,侵蚀作用强烈,滑坡崩塌发育,泥石流活动频繁,其中大白泥沟、小白泥沟、蒋家沟等10余条为典型的高频泥石流沟[4]。研究区位置如图1所示。

本文所用数据为2017年3月由陆地资源卫星Landsat8拍摄的分辨率为30 m的遥感影像,其中Band8为全色波段,分辨率为15 m,可用于与多光谱影像进行融合。数据来自地理空间数据(http://www.gscloud.cn/)发布的免费数据,研究区域上空平均云量为0.22,影像已做过地形参与的几何校正,一般情况下可以直接使用而不需要做几何校正。

图1 研究区位置图

1.2 区域地表覆被空间信息遥感提取技术一般方法

地表覆被是指地球陆地表层和近地面层的自然状态,它是自然过程和人类活动共同作用的结果[5]。地表覆被信息包括地球表面由于自然和人为影响而形成的所有覆盖物,例如植被、水体、建筑物、道路、岩石和沙丘等。这些信息对于地表、近地面系统、地球各圈层之间的相互作用、环境监测、环境变化等方面研究具有重要作用,导致地表覆被信息的获取成为当前研究的热点之一。

地表覆被空间信息遥感提取的一般流程如图2所示,数据处理流程分为3个部分:①对遥感影像的预处理,预处理包括自定义坐标系、图像几何校正、图像融合、图像裁剪;②图像分类包括基于像素分类和基于对象分类。基于像素分类主要包括了监督分类和非监督分类、基于专家知识的决策树分类。基于对象分类除了利用光谱信息,还利用了纹理、形状等信息。本文使用监督分类,先建立训练样本,使用最大似然法进行分类。③图像分类得到的是初步结果,难以达到最终的应用目的。所以,对获取到的分类结果还需要再进行一些处理过程,这些处理过程称为分类后处理,常用的分类后处理包括更改分类颜色、分类统计分析、小斑点处理、栅矢转换等操作。

图2 地表覆被提取的一般方法

1.3 高山峡谷的小江干流沿线泥石流沟谷迹地遥感专题调查技术应用方法

针对小江沿线泥石流沟谷迹地遥感专题调查的流程如图3所示,分为:①数据预处理:几何校正、图像融合、图像裁剪,使用全色波段和多光谱进行图像融合,这样不仅使图像具有多光谱的特征,还提高了图像的分辨率,使用流域边界对影像进行裁剪;②沟谷识别勾绘:在进行沟谷勾绘前,先进行图像增强,将Band6、Band5、Band2分别赋予红、绿、蓝波段,合成假彩色图像,可以清晰的分辨泥石流沟,利用目视解译对泥石流沟进行勾绘;③迹地结构识别勾绘:根据泥石流特征分析,可将泥石流沟分为3个部分,分别为物源区、流通区、堆积区,对于沟谷型泥石流,3个区段的区别很明显。物源区位于沟谷的中上游,坡度在30°~60°,是泥石流松散固体物质和水源的补偿区;流通区位于沟谷的中下游,一般地形较顺直,坡度较大;堆积区位于沟谷的下游或沟口处,是泥石流固体物质停积的场所,坡度较小,一般在2°~5°之间,堆积地貌的形态多呈扇形、锥形或带状;④地表覆被提取:按图2流程进行,本文采用监督分类,先建立训练样本,样本包含5类,分别是耕地、林地、荒草地、居民地和泥石流,使用最大似然法进行分类;⑤专题图层入库。

图3 遥感专题调查

2 研究结果分析

2.1 小江干流沿线泥石流沟谷空间分布分析

小江干流沿线共解译出18条比较明显的泥石流沟谷,如图4所示的红色区域,其中小江干流西岸有13条,从北向南依次升序编号,东岸有5条,依次进行编号。小江干流长度为44.25 km,分布有18条大型泥石流沟和大量的冲沟,从图4中可以看出泥石流沟分布比较密集,且都分布在小江干流沿线,东西部分布不均匀,西部分布更加密集,而且数量更多。

图4 泥石流沟谷空间分布图

如表1所示,按照从北至南的顺序分别统计小江干流东岸和西岸泥石流沟的流域面积。根据小江水流从南至北走向,结合表1统计数据,可以得出小江干流的中上游分布的泥石流沟的流域面积大于下游,下游分布的都是小型泥石流沟,流域面积小于10 km2,小江下游泥石流发育没有中上游发育异常,且多为一些冲沟。

泥石流沟谷的空间分布差异较大,通过统计泥石流沟流向,如表2所示,得到泥石流沟流向的分布情况。通过泥石流沟流向表,可以直观的看出,泥石流沟流向分布在60°~110°范围之间,泥石流沟口的流向近乎垂直于河道。

表1 泥石流沟流域面积

表2 泥石流沟流向

2.2 典型沟谷的泥石流迹地空间结构分析

针对沟谷的泥石流迹地空间结构分析,选取了小江流域两条典型的泥石流沟,蒋家沟和大白泥河。蒋家沟是小江干流沿线泥石流沟研究重点区域,位于小江流域中游,流域面积48.6 km2。地质构造上受小江深大断裂带影响,该断裂的两条分支在蒋家沟附近交汇,使流域内岩层破碎,坡面极不稳定,崩塌滑坡异常发育,为泥石流活动提供了丰富的固体物质,流域内>25°的陡坡地占总面积的61%,为地表快速汇流和泥石流起动提供了有利条件,流域内最大降水量出现在海拔2 500~3 000 m的地区,年降水量1 200 mm,这一带正是蒋家沟泥石流的物源区,极其有利的自然条件导致蒋家沟泥石流异常发育,成为小江流域泥石流暴发最频繁的泥石流沟[7,8],图5所示为蒋家沟泥石流迹地。大白泥河位于小江流域中上游的大白河左岸,主沟长10.3 km,流域面积26.62 km2,是小江流域活动强度较大的一条大型泥石流沟,图6所示为大白泥河沟泥石流迹地。

图5 蒋家沟流域结构

图6 大白泥河流域结构

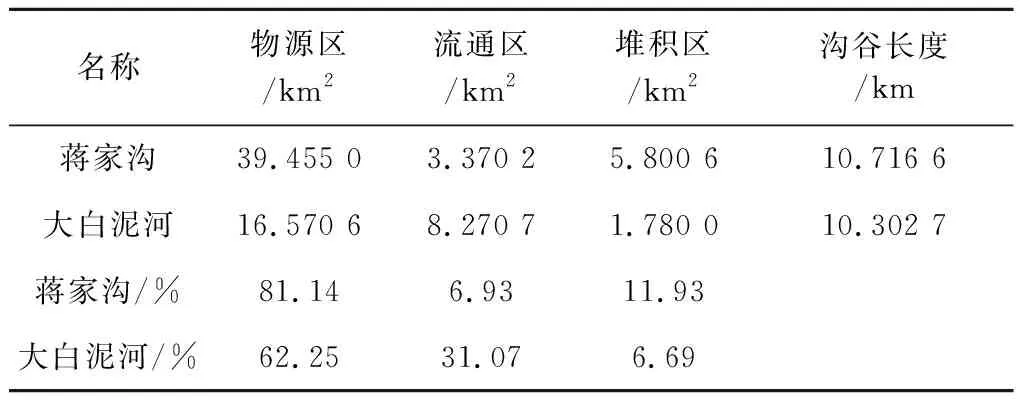

根据泥石流的沟谷形态特征,分别把蒋家沟和大白泥河沟划分为物源区、流通区和堆积区,从图5和图6可以看出,蒋家沟和大白泥河沟分区明显,属于典型的沟谷型泥石流。分别统计蒋家沟和大白泥河沟的分区面积,如表3所示。物源区一般位于流域的中上游,呈羽毛状,面积较大,蒋家沟的物源区占整个流域面积的81.14%,大白泥河沟物源区占整个流域面积的62.25%,物源区段为泥石流的发生提供了丰富的汇水量和大量的固体物质,物源区段的泥石流体供给量往往决定了泥石流的规模,因此蒋家沟的泥石流规模大于大白泥河沟。从蒋家沟的物源区可以看出,上游沟脑已侵蚀到分水岭,有坚硬的基岩露出,侵蚀沟两侧已有杂草丛生,沟道内阶地发育,形态明显;大白泥河沟物源区内,上游侵蚀激烈,有大量的滑坡体存在,呈亮白色,各类不良地质过程发育,沟道内有明显的泥石流沉积物,呈灰白色。流通区位于流域的中下游,是泥石流形成后快速通过的地段,此段谷深,呈“V”型,植被稀少,常发生崩塌和滑坡等地质灾害。蒋家沟流通区段较短小,占整个流域面积的6.93%,而大白泥河沟流通区占整个流域的31.07%,流通区较长且有大量的滑坡体存在。堆积区是泥石流固体物质大量存放的地方,位于流域的下游,沟口处,地势较平坦,呈不规则的扇形。蒋家沟堆积区已无明显的泥石流堆积,泥石流堆积较少,有灌丛和林木生长,沟内有近期泥石流的沉积物;大白泥河沟堆积区有明显的泥石流沉积物,灌丛和树林稀少,荒草地较多。综上所描写的各个区段的特征,可以判断蒋家沟处于发育阶段的老年期泥石流,大白泥河沟属于发育阶段的壮年期泥石流。

表3 典型泥石流沟谷分区面积

2.3 典型沟谷的泥石流迹地的地表覆被分析

针对沟谷的泥石流迹地的地表覆被分析,同样选择典型沟谷泥石流沟蒋家沟和大白泥河沟,通过监督分类,分别提取蒋家沟和大白泥河沟的地表覆被信息,统计各个区段地表覆被的分类所占的百分比,制作如表4所示的泥石流沟谷的地表覆被。总的来看,蒋家沟的地表覆被以耕地为主,百分比为40.44%,其次是荒草地21.53%,百分比为由于随着人口的增长,需要更多的粮食作物才能养活,居民地百分比为16.5%,耕地大多是由开荒而来,生态环境较脆弱,容易发生水土流失和滑坡等地质灾害。大白泥河沟同样也是耕地为主,其次是荒草地,百分比分别为45.08%和23.07%,但大白泥河沟的植被覆盖率高于蒋家沟,其中林地比蒋家沟高了7个百分点。通过对比分析几个分区的地表覆被情况,得出物源区的植被覆盖率相对较高,蒋家沟物源区的林地为13.43%,大白泥河沟物源区的林地为24.19%,大白泥河沟物源区的林地分布比蒋家沟物源区的要多,且荒地较少。流通区段地势陡峭,不适合居住,居民地较少,蒋家沟流通区段居民地仅为9.13%,耕地居多,大白泥河沟居民地为4.66%,耕地大多分布在居民地周围,大白泥河沟流通区居民地比蒋家沟流通区居民地少,所以耕地也比蒋家沟流通区的少。相比蒋家沟流通区,大白泥河沟流通区荒草地比较多,为31.21%,比物源区多。堆积区是山区宝贵的土地资源,由于地势较平缓,具有良好的水热条件,往往成为山区人民生产和生活的集中区域,但是堆积区也是泥石流破坏最严重的区域。堆积区和其他区段对比,居民地相对较多,蒋家沟堆积区居民地为14.76%,大白泥河沟堆积区居民地为5.20%,由于蒋家沟泥石流已步入老年期,已无明显的泥石流堆积,所以解译出来的泥石流较少,为10.81%,而大白泥河沟泥石流属于壮年期泥石流,堆积区以泥石流为主,占比较高,为50.54%,同时荒草地也比较多,为31.22%,植被覆盖率也是最低的,林地为1.33%。

表4 泥石流沟谷的地表覆被

3 结论

由于传统的监测方法和处理难度太大,而且效率较低,所以需要使用遥感技术进行大范围监测。遥感影像能真实反映调查区的实际情况,且不受交通和空间的限制。基于遥感技术的调查对于大区域范围来说具有优越性,可以节省人力物力。东川泥石流以其分布之广、规模之大、类型齐全、爆发猛烈而著名,以东川泥石流为研究对象具有一定的代表性,对其进行研究有利于掌握泥石流灾害规律及制定防灾减灾措施。但是遥感影像也有一定的局限性,遥感影像受天气影响比较大,云层会在影像上形成阴影,增加解译的难度,遥感影像在泥石流灾害解译中的最大弱点是缺少立体视觉。

通过对小江干流沿线的泥石流沟谷迹地的空间分布分析,得到小江干流沿线泥石流沟分布密集,且东西部分布不均,西部较多,东部较少。统计所有泥石流沟的流域面积,发现小江干流上游分布有大型泥石流沟,下游出水口处分布的是小型泥石流沟 。从泥石流沟流向与河道的夹角来看,泥石流沟的流向几乎垂直于河道。从泥石流沟的空间结构,分析两条典型沟谷型泥石流沟蒋家沟和大白泥河沟的物源区、流通区和堆积区的形态特征,得到蒋家沟目前处于老年期,而大白泥河沟属于壮年期。通过提取两条泥石流沟的地表覆被信息,可以看出泥石流沟的整体植被覆盖率较低,耕地分布在居民地周围,物源区的植被覆盖率相对较高,流通区的居民地相对较少,蒋家沟已步入老年期,蒋家沟的堆积区以耕地为主,而大白泥河沟属于壮年期,大白泥河沟的堆积区以泥石流和荒草地为主。

本文只使用了遥感数据对泥石流进行研究,存在不足之处,需要使用多种数据对泥石流进行深入的研究,分析泥石流沟谷的时空分布规律,加强对泥石流的认识,达到防灾减灾的效果。随着人口的增多,人类对自然资源的需求也在增加,致使生态环境不断恶化,植被遭到破坏,水土流失严重,泥石流活动不断加剧。为了减少泥石流的危害,需要人们增强对泥石流的认知,实行退耕还林、减少植被破坏等举措。