再论汉代犁耕系驾法

2019-01-08史晓雷

□史晓雷

[内容提要]2014年刘兴林发表《汉代犁耕驾牛方式和用具的初步研究》一文,对汉代犁耕系驾法得出若干认识。利用新的图像资料及农具史、物质文化史、科技史既有成果,对该文提出商榷意见。没有确切证据表明汉代犁耕二牛抬杠法是另用独立的绳将衡(杠)与二牛颈索相连,更可能的方式是颈索两端分别与衡绑缚。汉代已经出现单牛双辕犁,其系驾法一种是在牛颈上搭横木式轭状物,两侧系辕牵引;另一种方式暂不明确。汉代牛马犋耕系驾法,目前明确的一种是不用衡,马用犁盘驾辕。汉代单牛独辕犁采用偏系法之说,缺乏依据。

《考古与文物》2014年第1期刊载了刘兴林先生的《汉代犁耕驾牛方式和用具的初步研究》(以下简称刘文)[1]。刘文利用了一些汉代画像石、魏晋彩绘砖和唐代壁画资料,得出了若干结论,但未利用这段时期与犁耕相关的一些重要图像资料,同时未参考农具史、物质文化史、科技史已有相关研究,导致不少舛误和误解。因此有必要对汉代犁耕系驾法做重新考察。

分析之前,先辨析一词汇。在刘文中,把犁耕过程中驾牛的方式称“套驾法”,意指如何把牛套在犁具上。单从语义上讲,并无不妥。不过,学界通常把牲畜牵引车辆或农耕器具(犁、耙、耢等)的技术方法称作“系驾法”。比如孙机在1980年有《从胸式系驾法到鞍套式系驾法——我国古代车制略说》[2],这里是讲畜力车的系驾方式;张柏春在1995年有《中国古代固定作业农业机械的牲畜系驾法概述》[3],这里主要讲畜力牵引农具方面的挽具、套具等。故本文沿用学界通常的称谓“系驾法”,其意义等同于刘文所言的“套驾法”。

一、二牛抬杠的系驾法

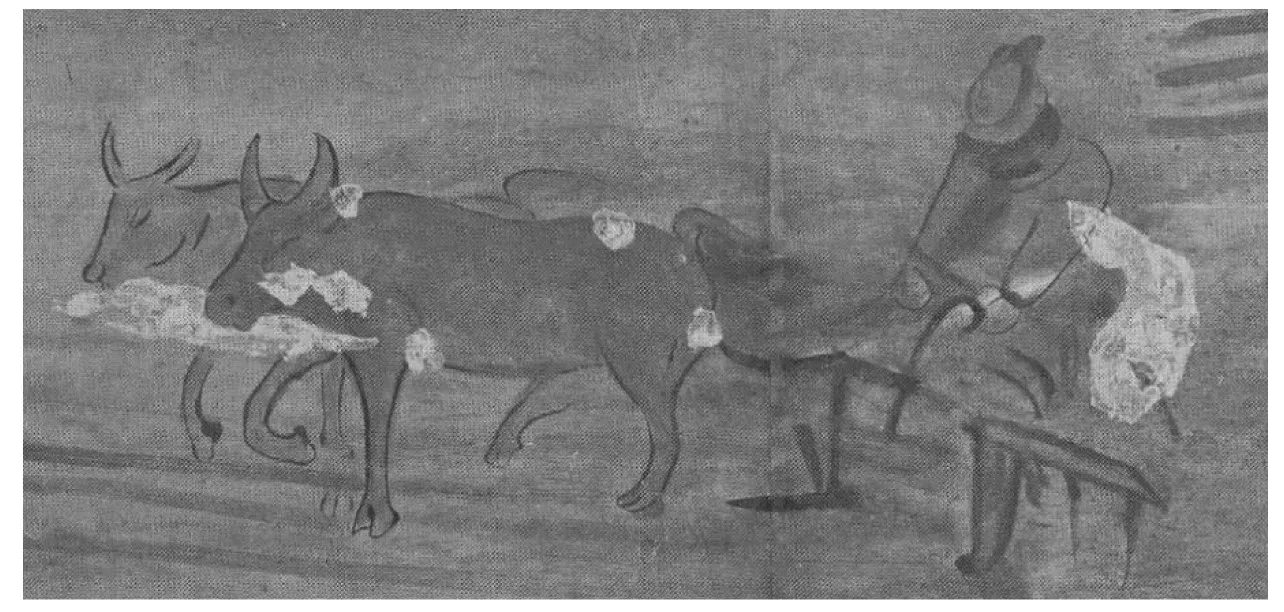

汉代牛耕方式中,二牛抬杠最普遍,这从汉代画像石、壁画中能反映出来。刘文认为汉代二牛抬杠使用的是“颈索系衡法”,但证据采用了山东金乡石椁画像石牛耕图,可惜分析该图时产生了误解,并做了武断引申。笔者同意这种系驾法,但根据新的图像资料,在细节上又不同于刘文所言。下面先分析被误解的金乡牛耕图,然后再考察汉代二牛抬杠系驾法。

(一)被误解的金乡牛耕图

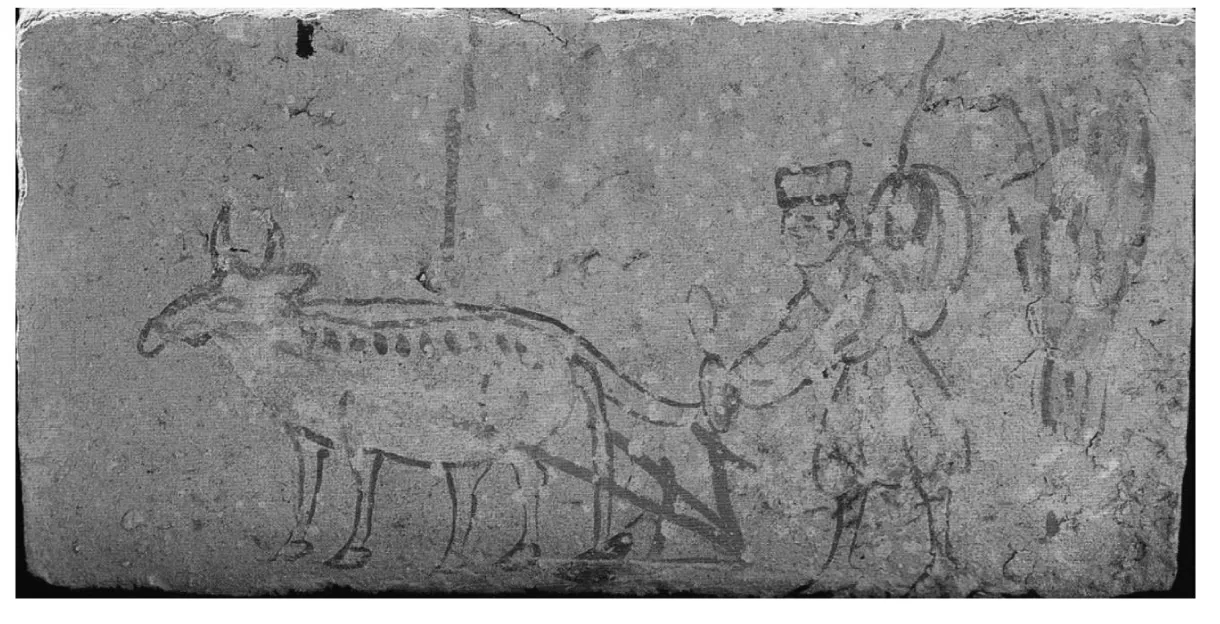

刘文的主要观点是:在金乡牛耕图(图1[4];引者注:刘文原图不清晰,另引清晰图)上,衡杠并不是直接绑缚在颈索上,而是由颈索向后引出一段绳子拴住衡杠,这样可以使衡杠与牛颈之间有充分的活动余地。……该幅画像上颈索与衡杠之间的一截绳子是认识颈索衡套驾法的关键。在其他二牛抬杠画像中,衡杠往往放于牛颈上较前的位置,与颈索较近或者就在颈索的位置上,因没有刻画颈索,所以也无从说明颈索与衡杠间的距离。但是,由金乡牛耕图可以推知,所有的二牛抬杠都应该用颈索系衡套驾法驾套的,所抬之衡杠用另外一截绳子或颈索余出的一截绳子系缚在牛颈上,而不是直接用颈索绕过牛颈就将衡杠绑定在牛颈上,这样间接的系连即使颈索与衡杠间留有很小的距离,也可以使让衡杠随着牛的步伐有节律地左右轻微游移,保证犁较平稳地向前,便于扶犁者操作。[5]

事实并非如此,质疑如下:

1.刘文错把牛头与身躯间的刻线以及牛的脊背线看做了绳索与衡的连接线。由于该画像石为凹面刻线,故这两条刻线都非常清晰,但不能把它们看做是绳索与衡的连接线。牛头与身躯间的刻线在汉画像石中并不少见,比如江苏邳州陆井墓出土的《六博画像》[6]左侧那头牛,牛头与身躯的“过渡”就用了刻线。

2.假设刘文推测的成立。既然刻画者连绳索与衡连接的细节都注意到了(即刘文所言用另外一截绳子或颈索余出的一截绳子系缚在牛颈上),那么在耕田过程中由于衡受到犁辕的拉力,牛的颈索应该在上部靠右、下部靠左,这样才符合受力特征。但是左侧牛的颈索没此表征,而右边牛的颈索更违背常识,呈现出上部靠前、下部靠后的状态,显然不合常理。

3.若按刘文所言,既然农夫意识到在颈索与衡之间留下距离,让左侧“小牛”学耕,如此贴心。难道农夫就不知道把“小牛”的颈索套在靠近肩胛骨那里,反而把颈索系在靠近头的颈部最细处?

综上,刘文对画像石的刻线辨识有误,不但产生了误解,还做了过度发挥、引申(比如说是在训导左侧未成年小牛等)。其实该画像石就是一幅普通的二牛抬杠图,和汉代别的二牛抬杠画像一样,刻画者同样并没有刻画出颈索。

图1 山东金乡汉画像石牛耕图

(二)颈索系衡法的证据

刘文认为,从常识判断,抬杠式最为简便的套驾方法应该是从牛颈下方绕一根绳索将衡绑缚在牛的肩颈之上,即王祯《农书·农器图谱之二》所说的“下系鞅板,用控牛项,轭乃稳顺”。这里的推测本身无误,汉代也应该存在起到“鞅板”作用的物件,最简单的可能是绳索或者带状物。有问题的是,刘文就此打住,并无相关佐证,其实汉代一些壁画资料能够直接或间接证明此系驾法。

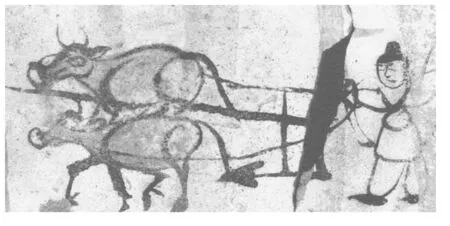

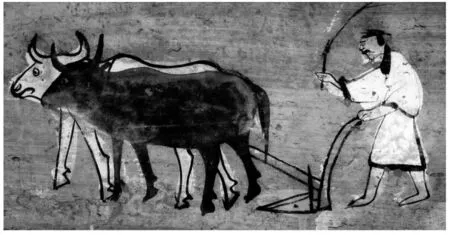

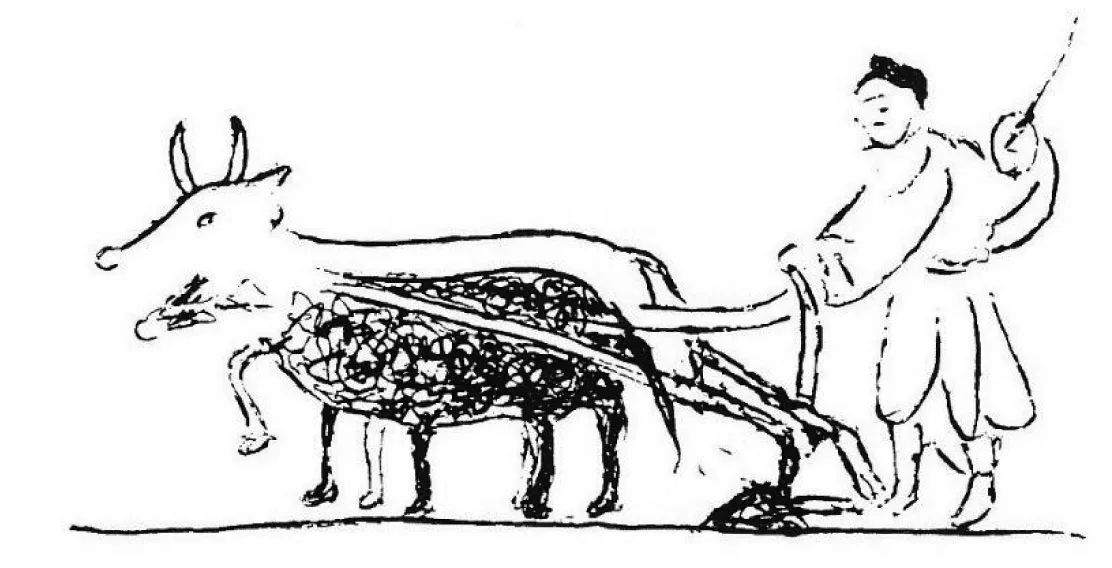

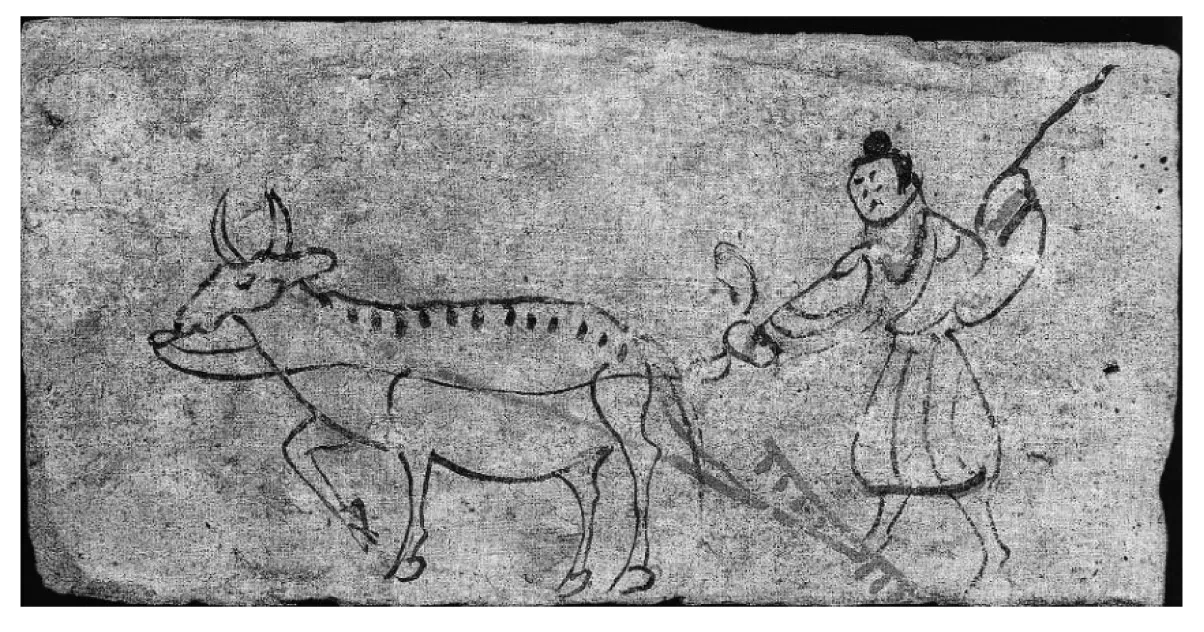

在内蒙古和林格尔东汉墓壁画中,后室南壁庄园图与前室南、北耳室共有5幅牛耕图,都是一人扶犁,两牛并力,大体为“二牛抬杠”的耕作方式。[7]其中仅有北耳室的两幅能看到犁辕,图2是左侧牛耕图,图3是右侧牛耕图[8]。图2基本可以认定是二牛抬杠式,尽管没有绘出牛颈上的衡(杠)。这种表达方式汉代壁画中并不特殊,山西平陆枣园村新莽时期(9-23年)的二牛耕田图[9]就仅绘出了长直辕犁而未绘有衡。甚至到了魏晋时期,表现二牛抬杠耕时,有时也会省略掉牛颈上的衡。比如甘肃高台县骆驼城魏晋时一块耕田彩绘砖(图4[10]),显然应是“二牛抬杠”式,同样把杠省去了。

因此,可以确认和林格尔汉墓北耳室右侧的牛耕图也是二牛抬杠式,更重要的是,这幅图上在牛颈上分别绘有绳索状物,这只能是用来绑缚“衡”的。

图2 和林格尔汉墓壁画牛耕图(北耳室左)

图3 和林格尔汉墓壁画牛耕图(北耳室右)

图4 甘肃高台县骆驼城魏晋彩绘砖牛耕图

另一证据是陕西靖边县杨桥畔杨一村东汉墓壁画中的牛耕图(图5[11])。该图仍属“二牛抬杠”式,只是衡也未绘出,不过在黑牛颈上有绳索捆系的线头。目前我国最早的较清晰绘出二牛抬杠系驾法的是辽宁朝阳市十二台营子乡袁台子村北燕(即前燕,337-370年)壁画墓的牛耕图(图6[12])。尽管该壁画有残缺,直辕前端与杠的连接未绘出,但牛颈上的绳索与杠的绑缚方式很清晰,是绳索绕过牛颈后分别绑缚在衡上。尽管此壁画非汉代,但距汉不远,有很大参考价值。而且,这种系驾方式一直延续到后世,在唐宋的壁画中并不罕见,比如图7是莫高窟第33窟盛唐壁画耕田图[13],在左侧(耕田向而言)牛颈上,能看到与朝阳壁画一样的系驾方式,只是这里牛颈上似乎是绳带,因为比较宽,显然这比绳索更进步。

图5 陕西靖边东汉墓壁画牛耕图

图6 辽宁朝阳市袁台子村北燕壁画牛耕图(摹本)

图7 莫高窟第33窟耕田图

综上,利用汉代、十六国时期、唐代一些壁画(含彩绘砖)可以证明汉代二牛抬杠使用的颈索系衡(杠)法,没有证据佐证刘文“以绳将衡杠分别与二牛之颈索相连,而不是直接用颈索拴缚衡杠”之说,而且汉代之后也无佐证资料。因此,尽管目前仍无确切的资料说明汉代二牛抬杠的颈索系驾法如何,但从技术的延承角度而言,颈索两端分别与衡绑缚最有可能。

二、双辕犁的系驾法

刘文的第二部分为“单牛独辕的偏系套驾法”。该部分他只分析了“单牛独辕”的情况,而没有分析“单牛双辕”的情况,因为他认为“汉画和汉代文献中并不见双辕犁的影子”。其实目前有确凿证据表明汉代已经有了“单牛双辕”的犁耕方式。因此下面先证明汉代已有之,然后再分析其系驾法。

(一)汉代已有双辕犁

犁耕方式的演变自然有其历史发展进程,不可能出现突然断裂或者大幅度跃进。刘文引用了一些魏晋彩绘砖资料,但说“找不到有关双辕犁的线索”。其实,魏晋时的双辕犁早已被农具史界关注。周昕注意到魏晋时期的双辕犁耕方式,而且魏晋时已存在两种双辕犁耕方式,一种是双牛双辕犁耕,一种是单牛双辕犁耕。它们均出现在甘肃酒泉西沟村魏晋墓的画像砖上。

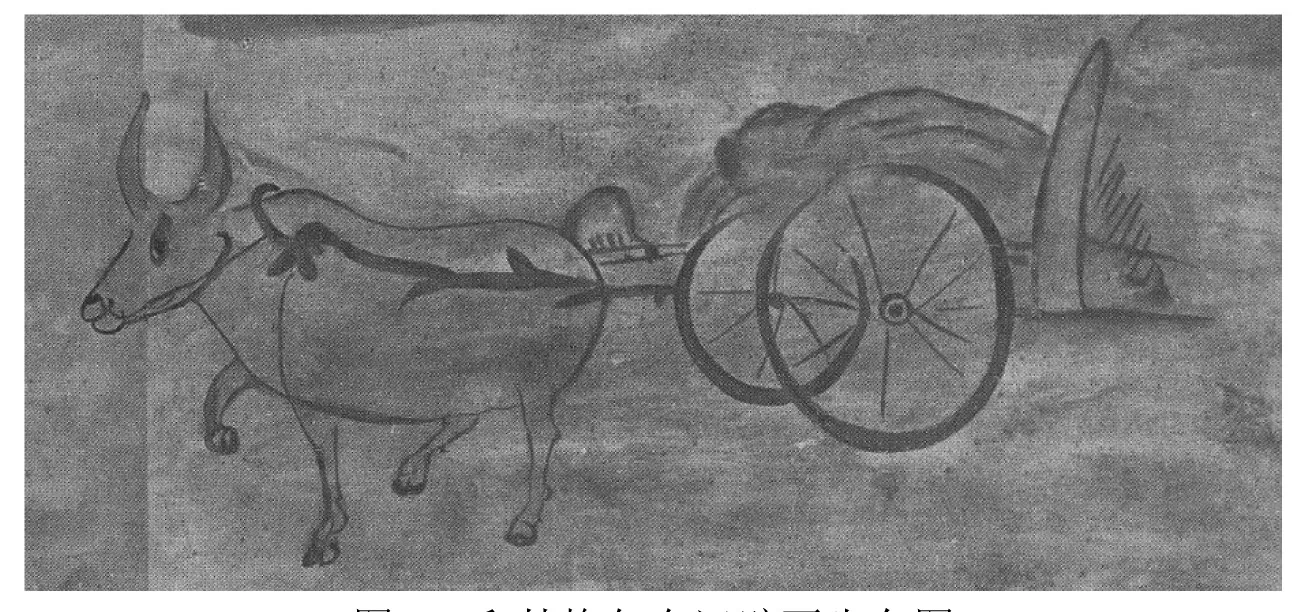

“第二块砖上的犁田图(图8)为双牛拉犁,牛色一黑一白,牛鼻上都有环,两环之间用一绳相连。犁似为双辕,如何驾系表现不清。驾犁人左手扶犁,右手扬棍赶牛。

第三块砖上为单牛拉犁的犁田图(图9[14],引者注:原图不清晰,另引图),农夫形象与上图相似,但头戴元宝帽,犁为长床犁,犁铧呈三角形,双直辕,但辕在牛腿后似有横棍(起耕盘作用)将两辕分开,至犁稍根部合二为一。”[15]

图8 酒泉西沟魏晋墓彩绘砖犁田图

图9 酒泉西沟魏晋墓彩绘砖耕作图

周昕对图8中的犁耕方式似乎不大确定,因为无论在中国古代的文献或图像资料中,这种双牛双辕犁耕方式的确仅此一例。难以理解的原因主要在于,两牛并行,即使牛身较近,也有比较大的宽度,双辕从犁梢向前伸的过程中,必然要内弯,否则如何系驾(这里不讨论系驾问题,以免枝蔓)。虽然难理解,但图像明确显示为双辕犁,也即认定为双牛双辕犁耕没有疑问。

图9为单牛双辕犁耕方式,这种形式在魏晋彩绘砖、敦煌壁画中多有发现。比如莫高窟第108窟南壁的牛耕图(图10[16])上,就是单牛双辕式犁耕。

那么问题是,魏晋与汉代最接近,这两种双辕犁的耕作方式在汉代是否已有。刘文否定了张振新认为山东滕县宏道院画像石牛耕图采用了双辕犁之说。但王进玉认为,宏道院东汉画像石上所绘的牛耕图,就是只用一牛挽拉的双辕犁。[17]日本天野元之助也认为,这种犁是双辕犁。[18]不过,也有人持不同看法。日本渡部武认为,这是一种肩引法的犁耕方式(系驾法后面分析),农夫手里的直线,不是辕而是缰绳。[19]这样,表明他认为是单辕犁。

上述产生分歧的重要原因是早期看到的拓片不清晰,一些细节看不清楚。原石照片如图11[20],犁的细节能看清楚。犁铧为三角形,套在犁床前端,犁床与犁梢的确是一体的,用一根曲木制成,竖直的是犁箭,下方斜伸向前方的是梨辕,梨辕与犁箭之间有犁评。那么,上方与下方犁辕平行的杆状物是什么呢?显然不应是缰绳,首先它很直,粗细程度与下方犁辕近似;其次,下方犁辕前端在“绕过”牛肩处与上方犁辕的左侧延长线大致交汇。从这两点可以判断上方杆状物应该是犁辕而不是缰绳。但是如此解释仍会产生一个问题,即上下方犁辕不可能如画面一样在一个竖直平面内,因为牛的身躯有一定宽度。这就需要两辕之间有一个张角,即从俯视效果看,呈V字形。不过,即使如此仍存在疑惑,因为对下方辕而言,是与犁箭、犁评连接的,其方向应该大致向前(保证耕作反向),而上方的犁辕在垂直画面方向有较大的弧度。总之,上方的柱状物应确定为犁辕。

图10 莫高窟第108窟五代牛耕图

图11 滕县弘道院东汉画像石牛耕图

再举一学界从未关注的例子,2000年陕西省旬邑县百子村东汉墓出土壁画中,有一牛耕场景(图12[21])。耕犁及前方套在牛颈上的轭状物用黄颜色绘出,可以清楚地看到呈艹状的轭状物,而且横木略有弯度,牛左侧的辕露出了一段,而且与右侧辕平行。那么这是刘文所言的偏系法吗?不会,牛颈左右对称的两木交叉结构,特别是与右辕平行的那段就说明了双辕。这种双辕犁的结构同前面介绍的魏晋时期的双辕犁,均是从靠近犁梢处便伸出V状结构的双长辕。

图12 陕西旬邑县东汉牛耕图壁画

其实不但之后魏晋、唐宋延续了这种双辕犁,双辕的耙、耱在魏晋彩绘砖中也经常出现。比如酒泉西沟魏晋墓彩绘砖上的耙地图(图13[22]),粗看上去是一根独辕耙,但细看在牛尾后,辕已经有明显分叉,说明是双辕耙。因此魏晋时一些“单牛独辕”的耕田、耙田、耱田图像很值得怀疑,它们本身来源于现实,但并不完全是现实的写实。

综上,汉代已经有了单牛双辕犁,到了魏晋、唐宋,这种形式的犁仍在沿用,在魏晋时甚至出现了双牛双辕犁。

图13 酒泉西沟魏晋墓彩绘砖耙田图

(二)汉代双辕犁的系驾法

迄今在文献及图像资料中,还未发现汉代使用独立轭的证据。所谓独立轭,即一根曲木,两端通过绳索与耕盘相连,而耕盘位于犁辕的前端。汉代已发明了耕盘(后面会谈到),只是应用还不广泛,但并未直接证据表明当时有了独立的轭。

但是汉代出现了轭状物,即能起到和轭一样作用的物件,在牛车图上多能见到。比如内蒙古和林格尔东汉墓壁画中的牛车图(图14[23]),在车辕前端能看到一根曲木,由于它直接与车辕相连接(无论以何种方式),而不是像后世那种利用绳索再与车辕相连(车辕相对变短、变低)。

旬邑壁画牛耕图与前述牛车图上的轭状物类似。不同的是,横木两端与长的双辕相缚,直接搭在牛肩上。至于弘道院牛耕图系驾法,渡部武认为是肩引法,他说牛的肩胛骨前部好像有颈木,可以看到缰绳系在颈木上,因此扶犁农夫手里的直线,不是辕而是缰绳。[24]前面已经分析,看不出有轭状物(颈木),像是辕前端直接弯过去的,但现实又不可能如此。如果不依赖轭状物的话,利用绳索连接两辕也可行,但因为耕田过程要用力,且牛在行进中,故需要通过牛颈下方再系一绳以固定方能起牵引作用。

总之,汉代单牛双辕犁的系驾法有两种,一种是利用横木与双辕构成轭状物,搭于牛肩上牵引;另一种是弘道院的牛耕图,系驾法暂时不明确,有待新的资料方能解释。

图14 和林格尔东汉壁画牛车图

三、牛马犋耕的系驾法

汉代画像石上出现了一牛一马合犋耕作的场景,已有多处发现。刘文仅以滕县黄家岭东汉画像石的合犋图展开分析,认为:

牛与马的高度不一,自然无法抬杠,所挽者也是长直辕的独辕犁,牛驾辕,为主,马拉边,为辅。由于驾辕的只有牛,所以牛的套驾方式应与单牛独辕的偏系套驾一样。拉边的马则是直接用绳索套驾,先将绳索绕在颈上成为颈索,再从一侧(内侧)引出靷索向后与辕相系或拴在犁架上。[25]

在刘文之前,蒋英炬就提出类似看法:

图像中显示得比较清楚的,是从马嘴旁的衔环和牛的鼻环间有一绳索横连,这在车制的系驾上叫“軜”,即内辔。一牛一马拉犁,显然不能用单长辕的“二牛抬杠”办法,从图像所示,牛是驾辕的,马是用绳索牵引拉边的。这种牛马合犋犁耕的办法,今日在农村耕地仍在使用。[26]

其实图像上能看清楚的只有牛鼻和马衔环之间的绳索,系驾法完全看不清楚,纯属猜测。

山东滕县东堌城村出土的一块牛马合犋画像石(图15[27],现藏滕州汉画像石馆)采用的系驾法完全不同。从画面看,也是牛左马右,牛鼻环与马辔之间有绳连接。奇特的是,在直辕犁前端(尽管犁前部有遮挡,但如果太长对马有妨碍)有耕盘,两头系有绳索,可以明确是马在驾辕。同时也可看到,两条缰绳是从犁梢顶端延续到马那一侧的。目前没有证据表明汉代已经出现肩套,故猜想在马颈后、胸前套有绳环,耕盘两侧的绳子与绳环相连。这幅图最重要的意义在于说明了:汉代已经出现耕盘(孙机最早注意到[28]),牛马合犋耕作中马可以驾辕为主。

图15 山东滕县牛马合犋耕作图

四、余论:汉代的单牛独辕犁

前面论证了汉代已经出现了双辕犁,并讨论了其系驾法。那么刘文提到的单牛独辕犁采用偏系套驾法(系驾法)事实究竟如何?笔者认为目前对汉代单牛独辕的系驾法尚无法下结论。

刘文提到的甘肃武威磨咀子西汉墓出土的一组木牛犁。这是迄今为止考古出土唯一一件汉代单辕犁模型(考古报告说“黑牛长31厘米,白色勾画眼、鼻;木犁长18厘米,犁铧头宽3厘米,绘黑色”。刘文也沿用了此数据,但据考古报告插图中牛与犁的比例,与之严重不符,据比例犁长一定大于牛身长,即大于31厘米)。刘文认为是一牛挽耕,且采用偏系法。渡部武认为这种犁耕方式,牵引力来自牛的头部,用粗绳与辕前端相系接,……凭牛的额引来牵曳的振动犁,往返时,犁回转容易。[29]

渡部武这一说法不知何据,唯一类似的是广西桂平博物馆有一件东汉至南朝时期的铜鼓,其上有一“人牛播耕立体饰”,其驾牛法为:

(牛)鼻上套一个圆形的穿鼻环,环的上方系着一条辫纹粗绳索。绳索从牛头两角间经牛背左侧延伸至尾部。绳的末端缠绕在跟随后面驾牛人的左手手腕上。……这组立体饰,显然是当时播耕的写实。此人左手牵绳扶尾驭牛,胸悬种篓,右手控制篓孔,一耕一播,一人操作,灵活自如,反映其耕作技术的熟练。[30]

不过,这组立体造型只有一人、一篓、一牛,并无犁具,应该是水牛踏田耕作,随之播种的情形。而且绳索从牛头两角间经过,但根本上还是牛鼻环在起作用,故这只是驾牛法,而不可能是犁耕的牵引方式。

刘文提到的陕西绥德东汉王得元墓画像石上的一牛挽耕图,以及魏晋时一些一牛挽耕图。但是这些一牛挽耕图中的犁是单辕还是双辕,并无确切证据可以裁决。比如图13的耙地图,耙辕刚伸出时还是单辕,但是在牛身后分叉成了双辕。看似单辕的犁,很可能只是刻石或绘画中简化的结果,因为前文已论证,汉魏时双辕犁已经出现。

之所以对刘文所言单牛独辕犁偏系法采取谨慎态度,主要因为这种系驾法耕犁在牛的一侧作业,牵引力全在牛颈的一侧,古今中外还未一例确切证据。对这种特殊声称,应该有特殊证据,但是目前仍阙如。

总之,汉代单牛独辕犁的系驾方法目前因资料不足,尚难以确定,认为其系驾法就是偏系之说证据不足。