东晋帝王百官朝服式样的考证与推定

2019-01-08张珊吴昊

张 珊 吴 昊

朝服,是中国古代重要的礼仪服饰,主要用于朝会,是君臣议政之服。早至先秦,君臣上朝的着装就遵循特定的礼仪制度。《周礼·春官》:“眡朝,则皮弁服。”①《礼记·玉藻》:“朝玄端,夕深衣。”②“朝服”一词,最早见于《史记》。如“(周)成王与大夫朝服以开金縢书。”又如“孝景帝季年……子孙为小吏,来归谒,万石君必朝服见之。”③由此推测,最迟到西汉,“朝服”已作为一个专有名词使用,成为重要的礼仪服饰称谓。中国古代的朝服制度,从汉代一直延续至明代,对东亚服饰史有极其深远的影响,也是中国乃至东亚服饰史的重要组成部分。

中国成熟的朝服体系形成于东汉,并沿用至三国西晋。十六国时期,北方地区因不同民族政权更迭,其衣冠服饰缺乏稳定发展的条件,原有的服饰体系被打破,造成“中原礼仪缺失”④。与之同时,东晋王朝偏安江左,完整保留了汉魏祭服、朝服等礼仪服饰体系。南朝的礼仪服饰则沿袭自东晋,后再传播至北朝,对隋唐宋明朝服体系影响深远。可见,东晋朝服体系对汉唐朝服而言具有承上启下的意义。目前学界对东晋朝服鲜有探讨,这势必影响中国古代朝服体系研究的完整性。笔者就现有的文献及图像资料,尝试考证东晋帝王百官朝服,并推定其式样。

本文所指帝王,是皇帝与诸王的统称,指皇帝、皇太子与其他皇子、皇帝的兄弟等诸王;百官则泛指具备参与朝会议政资格的文武官员。直接描述东晋朝服式样者,为唐人所著《晋书·舆服志》。其文载:“(皇帝)其朝服,通天冠高九寸,金博山颜,黑介帻,绛纱袍,皂缘中衣。”⑤唐虽距晋年代较远,但唐《晋书》主要参考自南齐臧荣绪《晋书》,再结合唐之前诸家晋史而成⑥。其作为研究两晋的史料,是可信的。另外,《宋书·礼制》记载有刘宋时期的朝服制度。《宋书》成书于南齐,是沈约等人修撰。沈约历经南朝宋、齐、梁三代,对刘宋衣冠的描述应当是准确的。《宋书·礼制》频以“《晋令》(《晋服制令》)曰”开头,记述刘宋舆服制度。其又记载南朝宋元徽四年,司徒右长史王俭就当时官员朝服不合礼制提出意见,说自己“牢记先代典制,终日勤勉谨慎,不敢懈怠,查考《晋令》……”⑦可以推测,《晋服制令》正是刘宋冠服制度的重要标准。加上刘宋与东晋年代相近,服饰式样总体上应当也较接近。所以《宋书·礼制》中对朝服制度的记载,对东晋朝服研究亦有十分重要的参考价值。

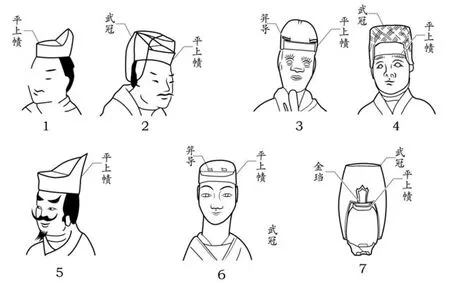

图1:东晋的通天冠与远游冠

图2:冠上的金蝉饰

中国古代礼服,均由首服(即冠饰一类)、身衣(衣裳、袍袴等)、足服(履袜等)与佩饰(带具、绶玉、佩剑等)组成。隋唐之前,首服是礼仪服饰中区分等级与职别的最重要标准。与之对应,正史对其冠服体制的叙述模式为“以冠统服”⑧。汉、六朝的朝服身衣、足服形制是一致的,身份等差主要体现在首服的差异上。

本文将依照首服、身衣、足服与佩饰之序,对东晋帝王百官的朝服逐一考证。

一、首服

东汉至六朝,常见的男性首服为冠、帻。冠不遮发,不保暖,仅具有礼仪功能,必须与帻配套戴。时人先戴帻遮发,再于帻上戴冠。孙机先生在其《进贤冠与武弁大冠》一文中对此做了详尽的考证,不赘述⑨。东晋朝服之首服,亦是冠与帻的搭配。

1、帝王首服

晋代皇帝朝服,首服为通天冠;太子诸王朝服,首服为远游冠。《晋书·舆服志》:“(皇帝)其朝服,通天冠高九寸,金博山颜,黑介帻。”又“(皇太子)给五时朝服、远游冠,介帻、翠緌。”另“(诸王)五时朝服,远游冠介帻。”⑩

东晋通天冠的式样,《晋书》《宋书》均有记载。《晋书·舆服志》:“通天冠,本秦制。高九寸,正竖,顶少斜却,乃直下,铁为卷梁,前有展筩,冠前加金博山述。”[11]《宋书·礼志》:“通天冠,高九寸,金博山颜,黑介帻。”[12]关于东晋的远游冠,《晋书·舆服志》:“远游冠……似通天而前无山述。”[13]通天、远游这两种冠饰形制相似,与其搭配者均为“介帻”,只是远游冠前无“山述”。

那么,何为“山述”呢?由《晋书》《宋书》记载可知通天冠顶部微斜,冠梁是以铁做的“卷梁”,冠前面有展筩;另有金博山述等。《续汉书·舆服志》(以下简称 《续汉志》)与《晋书·舆服志》中对通天冠形制的描述类似:“通天冠,高九寸,正竖,顶少邪却,乃直下为铁卷梁,前有山,展筩为述。”[14]从《续汉志》中可明显看出,“山”“述”是通天冠的两个不同组成部分。《续汉志》系晋人所作,亦可作晋代服饰的佐证史料。综合《晋书·舆服志》与《续汉志》的相关描述,展筩与述应属不同部分。“展筩为述”,有可能是指用“述”装饰“展筩”。由上可知,通天冠的组成部分应为“卷梁”“展筩”“金博山”“述”“颜”等。

图3:汉代介帻与进贤冠体

图4:西晋的介帻与进贤冠体

与之关联密切的图像资料,可参传顾恺之《女史箴图》(唐摹本)。摹本中汉元帝面部模糊,但所戴冠的式样清晰可辨。由图可知,其冠体两侧透空,前部近直,顶部微斜,后部卷曲(图1:1)。这和文献记载“正竖,顶少斜却,乃直下,铁为卷梁”的描述相符,应即“卷梁”。冠的底部是一圈环脑的矮介壁(图残),应是所谓“颜”。因为“颜”本指额,冠颜就是冠的覆额部分[15]。冠前“颜”与“梁”的衔接处有一高起的结构,可能是“展筩”;衔接处中间有一明显的金色牌饰,则是“金博山”。冠侧另有一物形似小犀角翘起,传顾恺之《列女仁智图》(宋摹本)所绘人物冠上也有类似构成(图7:2、图11:3),其中卫灵公像中更可辨认出其插入发髻中,因此它应属有固冠作用的簪导一类。《南齐书·舆服志》:“通天冠……旧用駮犀簪导,东昏改用玉。”[16]《南齐书》所谓“旧”,是指东昏侯执政之前,其必定包括刘宋。而刘宋服制多沿袭东晋,所以东晋时期的通天冠可能也用“駮犀簪导”。《女史箴图》中所绘的汉元帝之冠,与文献所载天冠的形制是相吻合的;考虑到汉元帝的身份,他所戴的冠应该就是通天冠。汉元帝并非东晋人物,画家若刻意拟古,《女史箴图》中汉元帝所戴的通天冠也可能接近汉式。但对比东汉通天冠图像资料,《女史箴图》中所见冠式与东汉通天冠[17]是有较大差别的。东汉通天冠前“金博山”高高突起,不像是牌饰,冠梁相对平直,并没有卷曲的结构。

类似《女史箴图》汉元帝之冠者,可见于司马金龙墓屏风漆画[18]。漆画中可见多例该类冠,其冠体两侧透空,前部近直,顶部微斜,后部卷曲。如所绘卫灵公、齐宣王之冠,展现角度不同,可见更清晰的细节(图1:2):冠“颜”“梁”衔接部分,为半圆柱结构。《说文》云:“筩,断竹也。”[19]“展筩”,意为展开的竹筒,半圆柱正像竹筒展开的形状。可以推测,这个半圆柱结构即为“展筩”。卫灵公形象者冠侧,可见固发簪导,这与《女史箴图》中所见造型略有差别。司马金龙墓屏风漆画中此类冠与《女史箴图》汉元帝所戴冠最大的差别,是后者冠前并无金色牌饰(图1)。屏风漆画所绘人物多为王、公之类,其级别仍不够戴通天冠,与其身份相配者应是远游冠。而远游冠与通天冠的区别,就在于其冠前并无“山”“述”。由此推测,金色牌饰即为“金博山”。至于“述”是什么,无形象资料,则有待进一步研究。

图5:两晋南北朝的武冠与平上帻

图6:陕西靖边杨桥畔二村新莽墓壁画《二桃杀三士》中穿绛纱衣的齐景公

《太平御览》卷六百八十五引刘宋徐爰《释问》:“通天冠,金博山蝉,谓之金颜。”[20]由文献可知,通天冠上金博山附蝉饰。《晋书》中并未提及通天冠附蝉饰,但记载侍中、常侍佩戴武冠金珰附蝉饰[21]。南京大学北园东晋墓[22](图2:2)、南京仙鹤观东晋墓[23]均出土有金蝉饰(图2:3),尺寸均约五厘米见方[24],这与《女史箴图》中汉元帝通天冠上的金博山尺度大体相当。刘宋的衣冠制度沿袭东晋,以此为据,可推断东晋的通天冠上亦附金博山蝉饰。稍显遗憾的是,目前仍未发现有附金蝉饰通天冠的东晋实例。两晋至初唐的帝王冕冠,由通天冠和平冕两部分组成。《晋书·舆服志》记载:“(天子)冕……加于通天冠上。”[25]所见初唐的冕服图像资料,大多可清晰辨认出帝王冕冠结构中的通天冠与平冕。如传阎立本 《历代帝王图》(图2:1)、敦煌二二零窟唐贞观年间壁画中的冕服帝王图,均是如此。金博山附蝉饰的通天冠,在以上所提《历代帝王图》中可见其具体形象,应可作为东晋通天冠的参考对象。

综上,东晋通天冠形象,可参传顾恺之《女史箴图》中汉元帝像所戴冠;远游冠形象,可参司马金龙墓屏风漆画中卫灵公、齐宣王所戴冠。而通天冠的附蝉饰金博山式样,可参据传为阎立本所作《历代帝王图》中的帝王冠冕细部。至于与通天、远游两种冠搭配的介帻,上述图像资料中并不明晰,将于下文讨论。

2、文武官员首服

孙机先生在《进贤冠与武弁大冠》一文中已指出汉晋文官戴进贤冠,武官戴武冠(武弁)[26],但未明确此二者是否属朝服。《后汉书·明帝记》李注引《汉官仪》:“天子冠通天,诸侯王冠远游,三公、诸侯冠进贤三梁。”[27]《汉官仪》以身份等差为序,依次提及通天、远游、进贤等冠,说明这三种冠应属同一礼服体系,故而推测进贤冠亦属朝服一类。而《晋书·舆服志》记载:“武冠,一名武弁,一名大冠,一名繁冠,一名建冠,一名笼冠,即古之惠文冠……左右侍臣及诸将军武官通服之。”[28]又《独断》:“冠进贤者宜长耳,冠惠文者宜短耳,各随所宜。”[29]文献中,进贤冠与惠文冠(武冠)并列,加上东汉图像资料中常见执笏文武官员并列的形象,分别戴进贤冠和武冠,故推测武冠也属朝服一类。

汉晋之时,进贤冠的冠体呈前高后低的斜俎状,冠下有介帻,以冠梁多寡区分等级高低(图3)[30]。《晋书·舆服志》:“进贤冠……前高七寸,后高三寸,长八寸……三公及封郡公、县公、郡侯、县侯、乡亭候则冠三梁。卿、大夫、八座、尚书、关中内侯、二千石及千石以上,则冠两梁。中书郎、秘书丞郎、著作郎、尚书丞郎、太子洗马舍人、六百石以下至于令史、门郎、小吏,並冠一梁。”[31]类似记载,亦可见于《续汉志》[32]。山东沂南东画像石汉墓中,有两个冠体不同的进贤冠形象者。前者为一梁,后者为二梁(图3:5),其差别则不言而喻。

东晋的进贤冠图像资料目前鲜有发现,而西晋者却较多。如嘉峪关西晋壁画墓六号墓,壁画出行图中的执笏文官像[33](图4:1),又如西晋当利里社碑上的文官像[34](图9:2)及长沙金盆岭西晋墓的对坐陶俑[35](图4:3)等。这些人物均戴进贤冠,冠下有长耳介帻。从以上三实例可知,西晋进贤冠与东汉者在结构上差别并不大,其主要变化在细部:承冠之介帻,帻耳更加长阔,帻屋变低(图4:1、图4:3)。而长沙金盆岭西晋墓戴进贤冠俑及同墓出土的戴介帻不冠俑,其帻屋顶部近平,略呈前高后低状;其介帻后部、帻屋上均开孔,插入固发簪导(图4:4)。

嘉峪关酒泉丁家闸十六国壁画墓五号墓,时属后凉至北凉时期(相当于东晋晚期或再偏晚些)[36]。该墓墓主人形象者头戴进贤冠,冠下有黑介帻(图9:3)。进贤冠冠体呈现出透明的黑纱质感,黑介帻长耳,帻屋顶部近平,略呈前高后低状,这均与西晋进贤冠图像资料所见一致。河西故地十六国政权,多为汉人所建或与之深有渊源,也多奉晋室(后为刘宋,因晋制)为正统,并接受其封号。如西凉政权建立者李暠(自称西汉十六世孙[37]),对东晋王朝奉表称臣,并多次请求晋王朝北伐西征。因此,在十六国时期,河西一带遵循东晋衣冠制度是十分合理的。所以嘉峪关酒泉丁家闸十六国壁画墓五号墓壁画中的进贤冠,可作为东晋进贤冠式样的重要参考依据。

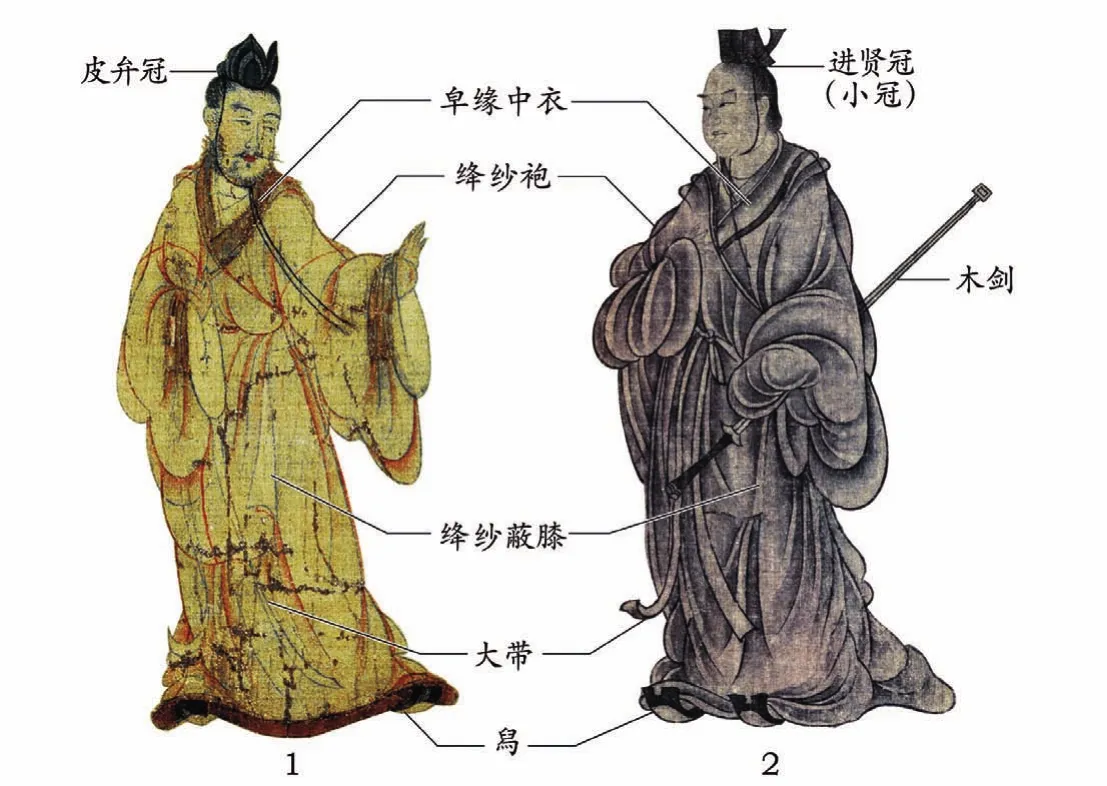

图7:东晋绘画中体现的男性着装

图8:司马金龙墓屏风漆画中体现的男性着装

除河西十六国政权外,不少高句丽贵族也视东晋为正统,并向东晋称臣接受封号,并按照规制穿东晋官服。朝鲜半岛发现了一些时代相当于东晋的大型壁画墓,壁画中所反映的礼仪服饰、车马仪仗均属东晋规制。因此,朝鲜半岛同时期的相关考古资料亦可作为东晋服饰的重要参考。如朝鲜德兴里墓(东晋义熙四年),其墓主人为慕容镇,他曾接受东晋王朝赐予的封号,并担任军政职务[38]。又如朝鲜安岳3号墓(东晋升平七年),其墓主人为冬寿,他曾向东晋称臣,并被授予武官官职[39]。以上两座大墓,壁画中墓主人均为褒衣博带,手执麈尾,一派东晋名流风度(图10)。德兴里墓壁画中十三郡太守形象者,衣冠具备,头戴进贤冠,搭配长耳的介帻。朝鲜安岳3号墓壁画中侍者形象者,头戴施屋长耳介帻,帻屋近平(图4:2)。这种介帻,与同时期的东晋式样极近似,如南京象山七号东晋墓陶俑所戴帻(图4:3)。

从考古资料看,东晋的介帻式样与西晋基本一致;而相关文献也并未有东晋重修衣冠制度的记载。综上,东晋的进贤冠、介帻,应该沿袭西晋的样式。

此外,尚有一点需特别说明。《在宋书·五行志》《晋书·五行志》中,均对东晋后期士人尚“小冠”有所记载。其文曰:“冠小而衣裳博大。”[40]《列女仁智图》和司马金龙墓屏风漆画官员形象者,均不戴帻,有一部分戴皮弁,也有一部分戴冠。所戴的冠,呈前高后低状,大小恰能容纳发髻,有簪导,冠梁似用黑纱制作。这与东汉之前的无帻进贤冠有相似之处,又略有不同(图7:2、图11:3)。若《列女仁智图》确为顾恺之画作的摹本,考虑到顾恺之生活在东晋中晚期,图中的进贤冠可能是画家拟古而刻意为之。也有可能正是东晋末流行小冠,进贤冠下加帻必将增大冠体。这或是为了附和当时审美减小冠体,进贤冠下不加帻。司马金龙墓屏风漆画官员形象者,所戴进贤冠(图8:1)与《列女仁智图》中所见者类似,进贤冠下均不加帻。所以,这种进贤冠很可能就是文献记载中的“小冠”。南朝人认为东晋末流行戴“小冠”为“服妖”,谓“此禅代之象也”[41],是东晋王朝灭亡的前兆。因此,南朝人避讳戴小冠。《宋书》载:“永初以后,冠还大云。”[42]这种“小冠”,流行时间极短,且未被纳入主流衣冠制度,故应不属于东晋朝服体系。

晋代的武冠,是一种漆纱长耳高帽,材质稀疏轻透,其下衬平上帻[43]。时为西晋者,如长沙金盆岭西晋墓出土的数例戴武冠陶俑[44](图5:4),其冠有垂耳;冠上刻有网纹,应当是为了表现漆纱的质感。时为东晋者,如南昌火车站东晋永和八年墓出土漆奁所见戴武冠人物形象者[45],但细节不够明晰,仅能看出大体轮廓。又如朝鲜安岳3号墓壁画[46],壁画中墓主人冬寿正襟危坐、朝服具备、头戴武冠、冠下有帻,虽描绘细致,但限于画匠的表现能力,但帻的具体样式难以判断。再看司马金龙墓屏风漆画,其上的楚王近侍服饰形制虽不清晰,却可辨识出其头上所戴为武冠;武冠上有长垂耳,质地轻透,冠下有平上帻(图5:2)。同为此画,其上舆夫却仅戴平上帻(图5:1)。又如嘉峪关酒泉十六国五号墓壁画中的侍者像(图5:5)及朝鲜安岳3号墓壁画中的侍卫像(图5:6),所戴的帻造型均类似;帻耳长阔后斜,帻顶近平。不少晋代陶俑所戴的平上帻,顶部分成平斜两个平面,斜面施以扁笄。如长沙金盆岭西晋墓、徐州内华东晋墓[47],均发现有这样的戴帻陶俑(图5:3、5:6)。相关的东晋武冠图像资料中,这种扁笄结构并不明显,但在冬寿像中却依稀可见。附金蝉饰武冠,为侍中、常侍佩戴。目前所见的东晋附金蝉饰,均出土于墓葬,未见与武冠搭配出现者,这或是因冠类质地原因而无法存留下来之故。时属南北朝的陶俑和石刻,发现多个附金蝉饰与武冠搭配的实例。如河南洛阳永宁寺北魏戴武冠陶俑[48],冠前有一个山形的牌饰,应当就是附金蝉饰的金珰(图5~7)。这种搭配,可作为东晋式样的参考。进贤冠与武冠,是东晋文武官员最普遍的朝服首服。此外,还有一些官员的首服为法冠、高山冠、却敌冠[49],均系东汉遗制。这些冠饰在东晋时使用非常少,到隋唐则逐渐被淘汰。目前并未发现高山冠、法冠图像资料与文献相互印证的实例,本文暂不予讨论。

图9:考古资料中所见的汉晋文官形象

图10:安岳3号墓壁画墓主冬寿像

图11:汉晋的绶、玉佩饰

图12:东晋帝王朝服示意图

图13:东晋文官朝服示意图

图14:东晋武官朝服示意图

二、身衣

东晋南朝时与通天冠搭配之身衣,正史文献中也有所记载。《晋书·舆服志》:“绛纱袍,皂缘中衣。”[50]《宋书·礼志》:“绛纱裙,皂缘中衣。”[51]《南齐书 ·舆服志》:“绛纱袍,皂缘中衣。”[52]与远游冠搭配的身衣,也有记载。《晋书·舆服志》:“(太子)五时朝服……(太子)释奠,则远游冠,玄朝服,绛缘中单。”又“(诸王)五时朝服。”[53]《宋书 ·礼志》:“五时朝服。”[54]汉、六朝时的衣冠制度,还没有形成类似唐代的服色制度,当时是以冠饰印绶区分等级,身衣、足服式样则相对统一。与进贤冠、武冠相配的身衣,应与通天冠、远游冠相配者大致相同。

据《晋书》《南齐书》记载,与通天冠搭配的身衣为绛纱袍、皂缘中衣。《宋书》则记载:“绛纱裙,皂缘中衣。”南朝宋、齐沿袭东晋制度,皇帝朝服应该也是绛纱袍。这里所记载的“裙”应当就是“袍”。东晋、刘宋时期,与远游冠搭配的身衣为“五时朝服”。“五时朝服”,源于汉代礼服“五时衣”[55]。《晋书 ·礼志》:“汉仪,太史每岁上其年历,先立春、立夏、大暑、立秋、立冬常读五时令,皇帝所服,各随五时之色……及晋受命,亦有其制。”[56]可见,皇帝在特定时节朝服同样随“五时之色”,即青、朱、黄、白、黑五色[57]。

“朝服”与“五时朝服”究竟有何关系?《续汉志》:“今(晋代)下至贱更小吏,皆通制袍单衣,皂缘领袖中衣,为朝服云。”[58]《宋书·礼制》记载的“朝服一具”,包括“冠帻各一,绛绯袍、皂缘中单衣领袖各一领,革带、袷袴各一,舄、袜各一量,簪导饷自副。”其后又补充:“四时朝服者,加绛绢、黄绯、青绯、皂绯袍单衣各一领;五时朝服者,加给白绢袍单衣一领。”[59]绛、黄、青、白、皂,色系与“五时色”朱、黄、青、白、黑一一对应。“领”,是汉六朝上衣的计量单位。从字面意思分析,“绛绢、黄绯、青绯、皂绯、袍单衣各一领”与“白绢袍单衣一领”;前者为多件上衣,后者仅为一件上衣。又《宋书·乐志》记载《武始舞》舞者衣着:“武冠,赤介帻,生绛袍单衣绛领袖,皂领袖中衣。”[60]《南齐书·乐志》记载《宣烈舞》舞者衣着:“武冠,赤帻,生绛袍单衣绢领袖,皂领袖中衣。”[61]说明“袍单衣”是一种衣物的名称,而不是“袍与单衣”的合称。

前文已述,宋因晋制,故其朝服组成应当与东晋相同。因此除去裤袜佩饰,东晋时一具朝服的身衣基本组成为袍单衣一领、皂缘领袖中(单)衣一领。《宋书》又指出,四时朝服与五时朝服是在“朝服一具”的基础上加上四件或五件各随五时色的“袍单衣”。什么是“袍单衣”?《宋书·礼志》:“单衣,古之深衣也。今单衣制裁与深衣同,唯绢带为异。”[62]由此可知,单衣式样与上下连属的深衣类似。《宋书》中也记载了帝王百官的朝服用料情况,包括“单衣”“科单衣”“中衣”“缘皂”“领袖”“袷带”“ 褠”“袴”“袜”等所用的布料,从衣袴、衣缘、乃至腰带、袜,可谓十分详尽细致,但却未提及“袍单衣”[63]。其中指出,单衣用布料“七丈二尺”,科单衣用布料“五丈二尺”,中衣用布料“五丈”[64]。以上,单衣用料比中衣多了二丈二尺,比科单衣多了二丈,自然比科单衣、中衣大一些。中衣,又称中单、中单衣,介乎内外衣之间,故得名,广博自然不及单衣。科单衣在汉六朝文献中出现频率较高,但具体所指何物,未有记载。从用料上看,比中衣略大一些,可能是介乎中衣和单衣之间。单衣制同深衣,必定长广如袍,所以被称作“袍单衣”或“袍”。这样,“朝服”与“五时朝服”的关系就比较清晰了:“朝服”,即日常朝服,与“五时朝服”的区别体现在身衣的配给上。“朝服”身衣为“绛纱袍”“皂缘中衣”与“袷袴”。除此之外,朝廷另多配给绛绢、黄绯、青绯、白绢、皂绯单衣五件,分别在立春、立夏、大暑、立秋、立冬穿,则称为“五时朝服”。“四时朝服”与此类似,即多配给绛绢、黄绯、青绯、皂绯四件单衣,分别在立春、立夏、大暑、立冬穿。因“五时朝服”“四时朝服”均在特定典礼场合穿着,并非常用。《宋书·礼制》记载的“朝服一具”中未包含科单衣,介乎中衣和单衣之间的科单衣,亦非当时朝服的必要部分,故不再讨论。本文要着重探讨者,是君臣日常朝会、议政所穿的朝服。

据《晋书》《宋书》记载,皇帝朝服身衣为“绛纱袍”与“皂缘中衣”。《宋书》也记载,“朝服一具”是指“绛绯袍”“皂缘中单衣”及裤袜佩饰。“绛”“绯”均属于红色系,“纱”是一种布料。刘宋制度多承晋制,所以东晋帝王朝服身衣应与刘宋时没有大的差别。可以推断,“绛绯袍”与“绛纱袍”所指皆同。

再分析绛纱袍(单衣)、中(单)衣的具体形制。《释名》:“袍,丈夫着,下至跗者也。袍,苞也,苞内衣也。妇人以绛作衣裳,上下连四起施缘,亦曰袍,义亦然也。”[65]《急就篇》颜师古注:“长衣曰袍,下至足跗;短衣曰襦,自膝以上。”[66]可见,汉晋所谓的“袍”,包括两种服饰。一种是长至脚面的外衣;一种取自“苞”的谐音,意即包住身体,用作内衣。“绛纱袍”,显然是长外衣。《释名》曰“:縠……又谓之沙。”[67]此处“沙”即“纱”。纱与縠,为同一类布料,亦常被称为“纱縠”。如《汉书》记载江充“纱縠褝衣,曲裾后垂交输。”颜师古注:“纱縠,纺丝而织之也。轻者为纱,绉者为縠。”[68]西汉《郊祀歌》云:“被华文,厕雾縠。”[69]文中形容纱縠,轻薄如云雾。汉代人以纱縠制袍,作外罩衣。如马王堆一号汉墓出土的素纱襌衣[70],应属此类。又如陕西靖边杨桥畔二村新莽墓壁画中《二桃杀三士》中的齐景公形象者[71],其在缥色袍外罩一件浅绛深衣,以绛色勾勒出轮廓和衣褶表现其轻薄透明的质感,则应当是绛纱衣(图6)。此深衣形制,呈现“曲裾后垂交输”状,应该就是文献中所载的“纱縠褝衣”。由此可以推测,绛纱袍也是呈现这样轻透的质感。

细观唐摹本顾恺之《女史箴图》中汉元帝服饰,其首服为通天冠,罩一略施朱色的轻透纱袍,其里衣和腿脚轮廓依稀可见;该袍可能就是绛纱袍(图1:2)。《女史箴图》作画目的是劝诫和警世,其中人物多依据帝王、后妃的形象创作。图中所见另外几位戴皮弁冠的男性形象者,均穿纱袍,纱袍有轻薄透明的质感,纱袍内襟隐现,与外襟掩映呈现交叉状(图7:1)。在图的“欢不可以渎,宠不可以专”部分,仔细观察摆手男子层层掩映的领襟处,则可发现在纱袍下有一件与纱袍大致同长的白衣,白衣有皂色领缘、袖端与下摆。正与文献中记载的“绛纱袍、皂缘中衣”互证(图7:1)。再观该图男性形象者颈肩处,皂领下亦见白色交领,似有白曲领,也应属中衣类,或不属东晋朝服必备服饰,故无相关记载。此外,该摹本《女史箴图》中所见男性形象者,还在绛纱袍外搭配绛纱蔽膝(图7:1),正史文献中并无相关记载。宋摹本顾恺之《列女仁智图》色彩单一,其中人物衣着与该 《女史箴图》类似,男性均是一袭纱袍,不见掩映交叉的衣襟,但纱袍轻透飘逸质感依旧十分明显,多搭配有蔽膝(图7:2)。可能是因现存《列女仁智图》摹本较《女史箴图》摹本年代为晚,祖本特征未能全部体现。

司马金龙墓屏风漆画中有多例戴进贤、远游冠形象者,均穿绛袍(图8:1、图1:1、图8:3);袍内见皂缘中衣领,皂领下见白色交领。这大体与唐摹本顾恺之 《女史箴图》中的相符,但并未见纱袍。若仔细观察绛袍,可见绛袍轮廓外有几笔略显突兀的线条(图8)。画匠不可能无缘无故增添这些看似多余的笔墨,这些线条也并不是随意、无章法的,而是沿着衣纹褶皱的趋势所作。其应是画匠想表现纱袍轻薄透明的质感,而绘画水平有限所致。司马金龙墓屏风漆画中戴远游冠者为表其身份,多是坐姿,看不出是否围蔽膝(图8:3);身份与之相当的帝舜戴皮弁,可辨认出其身穿纱袍,围蔽膝(图8:2)。

总体来看,唐摹本顾恺之 《女史箴图》、宋摹本顾恺之《列女仁智图》和司马金龙墓屏风漆画中男性形象者的着装,完全可以作为东晋朝服身衣式样的参考。

一些考古资料可直接反映同时期人物的衣着,尤其是壁画墓的墓主人像,作为当时的服饰资料更加可信。如河南省洛阳市东北郊朱村2号墓,时代为东汉,其墓主人形象者进贤冠服具备,袍外穿一层透明轻薄的纱衣[72](图9:1)。又如故宫博物院藏西晋当利社碑,其上文吏形象者所穿身衣刻意多画了外轮廓,应该就是想表现质感透明轻薄的绛纱袍(图9:2)。再如嘉峪关酒泉丁家闸十六国五号墓,壁画中头戴进贤冠的墓主人形象者,也是穿浅绛色的袍;其为表现纱袍透明的质感,袍轮廓外加了几笔略显突兀的线条,以绛色勾勒线条并顺着衣纹褶皱的趋势着色,底色施以白色,可能是想表现绛纱袍下的白中衣(图9:3)。西晋离东晋不远,而朝服同为晋制,应该是一致的。河西故地后凉至北凉时期的酒泉旧属东汉、西晋辖地,后属前凉、后凉、西凉、北凉郡治,其多属汉政、前后因袭,又多尊正朔,其朝服制度应属汗晋体系。东晋武官所穿朝服身衣,可参考安岳3号墓及德兴里墓壁画,墓主人形象者所穿绛纱袍内襟透出,与外襟呈现交叉状,袍下单衣轮廓隐隐透出(图10)。

根据文献记载,朝服身衣除纱袍(单衣)、中衣外,还有袴。袴被中衣、纱袍挡住,图像资料无法体现。文献中并无蔽膝记载,但图像资料中却频频出现。据隋唐正史文献记载,通天远游冠服身衣亦为绛纱袍,并特别说明“绛纱蔽膝”与之搭配[73]。这种制度应该不是凭空出现,而是从前朝沿袭而来。所以推测,东晋的帝王朝服身衣为绛纱袍(单衣)、中衣、袴,还要配上绛纱蔽膝。至于正史文献中为何没有提及绛纱蔽膝,是因为当时官员的朝服重要的部分是朝廷统一提供的,还有一部分要是需要官员自备的[74];前者在正史文献中有记载,而后者在文献中则不会刻意强调。图像资料中官员形象者所穿朝服与文献记载相比较,多出白交领与曲领中衣,便是这个缘故。因大多图像资料的中均可见“绛纱袍”与“绛纱蔽膝”的穿搭,因此本文亦将其纳入朝服身衣的组成部分。

总体来说,正史文献与存世图像资料在相互对照、印证后,东晋朝服的身衣形制是大致可知的。

三、足服与佩饰

关于足服,因为不是最重要的服饰,正史文献中相关记载也不够详细。《晋书·舆服志》记载,太子远游冠足服为“绛袜”与“玄舄”[75],诸王远游冠足服为“黑舄”[76]。因此,朝服系统中的足服应该是舄。《释名·释衣服》:“履,礼也,饰足所以为礼也。舃复其下,曰舃。舃,行礼久立,地或泥湿,故复其末下使干腊也。”[77]《急就篇》颜师古注:“单底谓之履,或以丝为之。复底而有木者谓之舃。”[78]可见,舃是厚木底的鞋。而舃的具体形象,可参考唐摹本顾恺之《女史箴图》、宋摹本顾恺之《列女仁智图》及司马金龙墓屏风漆画中穿纱袍者搭配的足服(图7)。这些足服,其舄头翘起,或因衣冠日益博大之故。《女史箴图》《列女仁智图》摹本中舃的式样几乎一致,但后者舃头分歧,前者只是舃头异色、无分歧,这可能是后世临摹误笔。司马金龙墓屏风漆画中舃头亦无分歧,又因《列女仁智图》摹本年代更晚,所以司马金龙墓屏风漆画(图8:2)、《女史箴图》摹本中的舃(图7:1)应更接近东晋样式。

绶,是最重要的佩饰,与冠一样可体现身份等差,应源于战国配玉之风。秦代用彩色的丝带连结玉佩,玉佩“转相结受”,所以把这种装饰叫做绶[79]。绶与玉是配套的,正史文献中对绶、玉也有记载。《晋书·舆服志》:“(皇帝)佩白玉,垂珠黄大旒,绶黄赤缥绀四采。”“(皇太子)朱黄绶,四采:赤、黄、缥、绀……佩瑜玉;”“(诸王)纁朱绶,四采:朱、黄、缥、绀……佩山玄玉。”[80]《晋书 ·职官志》:“文武官公,皆假金章紫绶。”“其相国、丞相……绿盭绶。”[81]不难发现,帝王之绶色彩丰富,百官之绶色彩单一,佩玉的质地也有区别。所以绶、玉也具有区分等级、职别的功能。

绶,是多重提花织物[82]。而绶佩戴的样式和具体形制,沈从文先生在《中国古代服饰研究》一文中对汉代的绶作了深入探讨,并得出汉代绶挂在腰右一侧的结论。他指出汉代绶非常长,最短也在汉制一丈七八左右,所以需要用绶囊盛装[83]。如陕西靖边县杨桥畔二村南侧渠树壕汉墓,壁画中有执笏跪拜的官员形象者佩戴一条长织带,绶端依稀可见连接以玉;绶带回环后挂在腰间[84](图11:1),这应当便是汉绶。汉代佩绶制度对两晋有比较深入的影响,晋代的绶制几乎完全承袭自汉代。宋摹本顾恺之《列女仁智图》上部分男性形象者腰右一侧悬挂连结玉佩的丝绦,其下端联结一个长织带,织带回环后挂在腰带上(图11:2),这应当就是东晋的绶。又如司马金龙墓屏风漆画中的冕服楚王像,虽然漆色脱落显得模糊,腰右间绶依然可以辨认,绶带同样打回环(图11:3)。安岳3号墓壁画(图10)及嘉峪关酒泉丁家闸十六国五号墓壁画中的墓主人形象者(图9:3),其腰间绶亦可见。东晋的绶、玉的佩戴方式及形制应当如此。

表1:东晋帝王百官朝服形制

一般而言,说到汉六朝时的绶必然会提及印,因为两者均是等级身份的重要标志。《隋书·礼仪志》:“古佩印皆贮悬之,故有囊称,或带于旁。”[85]东晋帝王佩玺,自然也要遵循相关礼仪。《晋书·舆服志》:“汉世著鞶囊者,侧在腰间,或谓之傍囊,或谓之绶囊,然则以紫囊盛绶也。或盛或散,各有其时。”[86]《宋书》中亦有同样的记载[87]。由此可见,玺随绶装入绶囊中;绶有时入囊,有时取出。此外,东晋帝王穿冕服时又需佩剑。《晋书·舆服志》:“汉制,自天子至于百官,无不佩剑,其后惟朝带剑,晋世始代之以木,贵者犹用玉首,贱者亦用蚌金银玳瑁为雕饰。”[88]《宋书·礼志》:“汉制,自天子至于百官,无不佩刀……自晋代以来,始以木剑代刃剑。”[89]剑为木质,佩剑只是礼仪规范,没有实际的功用。东晋佩剑的具体形象,则可参宋摹本顾恺之 《列女仁智图》(图7:2)。

据《宋书·礼制》记载,朝廷供给的“朝服一具”,包括佩饰“革带”。因为东晋南朝的帝王百官,把绶、印、绶囊、剑等佩饰均挂在腰间的革带上。革带最初施钩,后用带扣连接[90]。革带又称鞶带、鞶革,所以绶囊也被称作鞶囊[91]。相关文献记载,东晋皇太子佩“燮兽头鞶囊”[92],南朝梁陈太子诸王佩“兽头鞶囊”[93]。目前,鲜见东晋鞶囊的图像资料,沂南汉画像石所见东汉兽头鞶囊的形象,或可作为参考。

汉六朝的礼服带具,除了革带,还有“大带”。如《晋书·舆服志》记载诸王“佩山玄玉,垂组,大带。”[94]《说文》:“绅,大带也。”[95]《晋书·舆服志》:“所谓搢绅之士者,搢笏而垂绅也,绅垂长三尺。”[96]《宋书·礼志》:“所谓搢绅之士者,搢笏而垂绅带也;绅垂三尺。”[97]可见,东晋大带宽四寸,系在腰上在腰前打结后垂下三尺。唐摹本顾恺之《女史箴图》、宋摹本顾恺之《列女仁智图》中所见的男性形象者,多在蔽膝之上系带,在腰中打结后,垂下的部分大约到膝盖之下;尺度与汉晋三尺接近( 图7)。其所系之带,应就是大带。

现有的图像资料中,未见有东晋革带,而据传为唐阎立本所作的《历代帝王图》中绘有革带的具体形象。这是因为东晋时革带式样简单,地位低的人没有资格系大带,仅系革带,所以被称为“布衣革带之士”[98]。当时位高权重者穿礼服时多把革带隐藏在大带之下,一般不外露,南朝之后革带日渐精巧华丽,逐渐被移到大带之外。

根据前文,将东晋帝王百官朝服形制总结见表1。

综合上述资料,可大体推定东晋帝王百官朝服的形制,并完成示意图的绘制(图12~图14)[99]。其中服装、佩饰的细节以及服色等问题,尚未能有明确结论,需结合未来新发现的考古资料,再作进一步研究。

注释:

① [东汉]郑玄注:《周礼郑氏注》,北京:中华书局,1985年,第139页。

② [东汉]郑玄注,[唐]孔颖达疏:《礼记正义》,上海:上海古籍出版社,1990年,第550页。

③ [西汉]司马迁:《史记》,北京:中华书局,1982年,第1522、2534、2674页。

④ 原文见《隋书·礼仪志》:“自晋左迁,中原礼仪多缺。”详参[唐]魏征等撰:《隋书》第一册,北京:中华书局,1973年,第238页。

⑤ [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第766页。

⑥ [清]赵翼著,王树民校证:《廿二史札记校证》,北京:中华书局,1984年,第151页。

⑦ [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第493-512页。

⑧“以冠统服”叙述模式,即先叙述冠,再叙述戴此冠的人的等级、职别,对与冠搭配的身衣则一笔带过甚至直接省略。详见阎步克:《从爵本位到官本位》,北京:生活·读书·新知三联书店,2009年,第132-144页。

⑨ 孙机:《中国古舆服论丛》,北京:文物出版社,1993年,第125-131页。

⑩ [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第766、773页。

[11] [东汉]郑玄注: 《周礼郑氏注》,北京:中华书局,1985年,第139页。

[12] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第502页。

[13] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第766页。

[14] [西晋]司马彪撰,[南朝梁]刘昭注补:《后汉书志》,北京:中华书局,1974年,第3665页。《后汉书》本无志,南朝梁刘昭为《后汉书》作注时,把晋人司马彪著《续汉书》八志补入范晔 《后汉书》,一并作注。故本文称之 《续汉书·舆服志》。

[15] 原文见《广雅·释亲》:“颜,题,颡頟也。”详参[魏]张辑撰,[隋]曹宪音释:《广雅》,北京:中华书局,1985年,第79页。又《战国策·宋策》中记载“无颜之冠”,宋鲍彪注“冠不覆额。”详参[西汉]刘向编订:《战国策(下)》,上海:上海古籍出版社,1985年,第1158页。

[16][南朝梁]萧子显撰:《南齐书》第一册,北京:中华书局,1972年,第341页。

[17] 关于东汉的通天冠,孙机先生在《进贤冠与武弁大冠》一文中已经有详尽考证,不再赘述。详见孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年,第125-131页。

[18] 南京大学考古文物系贺云翱教授认为,司马金龙墓出土的漆画屏风应是东晋之物,为司马楚之降魏后带到北方,后成为司马金龙的随葬品。贺教授的推断应当是准确的。根据 《魏书》记载,司马氏系东晋皇族,司马金龙死于太和八年(公元484年)。其时为北魏孝文帝迁都洛阳之前,还不是北魏汉化改革的最高峰,汉人衣冠尚未在文武百官之中普及。具体详见[北齐]魏收撰:《魏书》第一册,北京:中华书局,1974年,第175、179页。司马金龙墓随葬陶俑均是鲜卑装束,仅漆画屏风上的人物是汉装打扮,其衣着风格与唐摹本顾恺之《女史箴图》相似;抬舆者的装束与东晋升平元年冬寿墓壁画侍从像一致,推测漆画屏风非北朝之物,其完成年代应该在东晋晚期。故在本文中,司马金龙墓漆画屏风作为东晋资料使用。

[19] [东汉]许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第97页。

[20] [北宋]李昉等编:《太平御览》第三册,北京:中华书局,1960年,第3056页。

[21] 原文见《晋书·舆服志》:“武冠……左右侍臣及诸将军武官通服之……侍中、常侍则加金珰,附蝉为饰,插以貂毛。”详参[唐]房玄龄等著:《晋书》,第三册,北京:中华书局,1974年,第765-766页。

[22] 南京大学历史系考古组:《南京大学北园东晋墓》,《文物》,1973年第4期。

[23] 南京市博物馆:《江苏南京仙鹤观东晋墓》,《文物》,2001年第3期。

[24] 东晋十六国墓出土不少此类金蝉饰,均为镂空的蝉形,在考古报告中常被称作“金珰”。又《续汉书·舆服志》:“黄金珰,附蝉为文”;《晋书》:“金珰,附蝉为饰”;《隋书》:“加金珰附蝉焉”“董巴《志》曰:“内常侍,右貂金珰,银附蝉”,从文献看金珰和蝉饰似乎是两个构件,尤其是董巴《舆服志》中记载蝉饰也有银质。孙机先生在《中国古舆服论丛》中指出,冯素弗墓出土金蝉饰背后还有一个尺寸相当的金片,似乎是金珰。

[25] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第766页。

[26] 孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年,第125-136页。“平上帻”之名始则始见于南朝人撰写的《宋书》,其中武冠与之相配,东晋与武冠搭配的帻是否同样称“平上帻”,不可考。为便于陈述,遂使用此名。

[27] [南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注:《后汉书》第一册,北京:中华书局,1965年,第100页。

[28] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第767页。

[29] [东汉]蔡邕撰:《独断》,北京:中华书局,1985年,第27页。

[30] 孙机:《中国古舆服论丛》,北京:文物出版社,1993年,第125-129页。

[31] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第767页。

[32] [西晋]司马彪撰,[南朝梁]刘昭注补:《后汉书志》,北京:中华书局,1974年,第3666页。

[33] 甘肃省文物队等编:《嘉峪关壁画墓发掘报告》,北京:文物出版社,1985年,图版八〇。

[34] 宁可:《记<晋当利里社碑>》,《文物》,1979年第12期。

[35] 湖南省博物馆:《长沙两晋南朝隋墓发掘简报》,《考古学报》,1959年第3期。

[36] 张宝玺:《嘉峪关酒泉魏晋十六国墓壁画》,兰州:甘肃人民美术出版社,2001年,第316页。

[37] 原文见 《晋书·凉武昭王》:“武昭王讳暠,字玄盛,小字长生,陇西成纪人,姓李氏,汉前将军广之十六世孙也……通涉经史,尤善文义。”详见[唐]房玄龄等著:《晋书》第七册,中华书局,1974年,第2257页。

[38] 耿铁华:《高句丽古墓壁画研究》,长春:吉林大学出版社,2008年,第247-248页。

[39] 洪晴玉:《关于冬寿墓的发现和研究》,《考古》1959年第1期。

[40] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第826页;[南朝梁]沈约撰:《宋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第890页。

[41][南朝梁]沈约撰:《宋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第890页。

[42] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第890页。

[43] 孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年,第133-136页。“平上帻”之名始则始见于南朝人撰写的《宋书》,其中记载武冠与之相配,东晋与武冠搭配的帻是否同样称“平上帻”,不可考。为便于陈述,遂使用此名。

[44] 湖南省博物馆:《长沙两晋南朝隋墓发掘简报》,《考古学报》1959年第3期。

[45] 江西省文物考古研究所、南昌市博物馆:《南昌火车站东晋墓葬群发掘简报》,《文物》,2001年第2期。

[46] 洪晴玉:《关于冬寿墓的发现和研究》,《考古》,1959年第1期。

[47] 徐州博物馆:《徐州内华发现南北朝俑》,《文物》,1999年第3期。

[48] 中国社会科学院考古研究所:《北魏洛阳永宁寺1979-1994年考古发掘报告》,北京:中国大百科全书出版社,1996年,第60页。

[49] 原文见《宋书·礼志》所记载的东晋、刘宋官员服饰:“黄沙治书侍御史……朝服,法 冠”;“侍御史,朝服,法冠”;“诸谒者,朝服,高山冠”;“卫士墨布皞,却敌冠”。详见[梁]沈约:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第513-514页。

[50] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第766页。

[51] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第502页。

[52] [南朝梁]萧子显撰:《南齐书》第一册,北京:中华书局,1972年,第340页。

[53] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[54] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第507页。

[55] 杨懿:《“五时朝服”、“绛朝服”、与晋宋职官制度——<唐六典>校勘记补正一则》,《中国典籍与文化》,2014年第3期。

[56] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第587-588页。

[57] 原文见《后汉书》卷四十二,唐李贤等注:“五时衣,谓春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑也。”详参[南朝宋]范晔撰,[唐]李贤等注:《后汉书》第五册,中华书局,1965年,第1439页。

[58] [西晋]司马彪撰,[梁]刘昭补注:《后汉书志》,中华书局,1974年,第3666页。

[59] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第518页。

[60] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第536页。

[61] [南朝梁]萧子显撰:《南齐书》第一册,北京:中华书局,1972年,第190页。

[62] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第520-521页。

[63] 原文见《宋书·礼志》:“诸受朝服,单衣七丈二尺……中衣绢五丈……”详参 [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,中华书局,1974年,第518页。

[64] 同[63]

[65] [东汉]刘熙: 《释名》,北京:中华书局,1985年,第81页。

[66] [东汉]史游撰,[唐]颜师古注 《急就篇》,北京:中华书局,1985年,第142页。

[67] [东汉]刘熙: 《释名》,北京:中华书局,1985年,第70页。

[68] [东汉]班固: 《汉书》 第十一册,北京:中华书局,1962年,第2176页。

[69] [东汉]班固: 《汉书》 第十一册,北京:中华书局,1962年,第1052页。

[70] 湖南省博物馆、中国社会科学院考古研究院编:《长沙马王堆一号汉墓(下集)》,文物出版社,1973年,第81页。

[71] 徐光冀主编:《中国壁画全集6》,北京:科学出版社,2012年,第42-45页。

[72] 洛阳市第二文物工作队:《洛阳市朱村东汉壁画墓发掘简报》,《文物》1992年第12期。

[73] 原文见《隋书·礼仪志》:“通天冠……纱绛袍,深衣制,白纱内单,皂领,褾、襈、裾,绛纱蔽膝… …”详见[唐]魏征等撰:《隋书》第一册,中华书局,1973年,第255页。 又《旧唐书·舆服志》:“通天冠……绛纱袍,白纱内单,朱领,褾、朱襈、裾。白裙、襦。绛纱蔽膝……”详见[后晋]刘昫等撰:《旧唐书》第六册,中华书局,1975年,第1937页。又《新唐书·车服志》“通天冠……绛纱袍,朱里。红罗裳。白纱内单,朱领,褾、襈、裾。白裙、襦。绛纱蔽膝……”详见[北宋]欧阳修等撰:《新唐书》第二册,中华书局,1975年,第515-516页。

[74] 原文见《宋书·礼志》:“凡应朝服者,而官不给,听自具之。”具体详参[南朝梁]沈约撰 《宋书》第二册,中华书局,1974年,第518页。

[75] [唐]房玄龄等著:《晋书》,第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[76] [唐]房玄龄等著:《晋书》,第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[77] [东汉]刘熙:《释名》,北京:中华书局,1985年,第82页。

[78] [东汉]史游撰,[唐]颜师古注:《急就篇》,北京:中华书局,1985年,第147页。

[79] 原文见《续汉书·舆服志》:“韨佩既废,秦乃以采组连结于璲,光明章表,转相结受,故谓之绶。”详参[西晋]司马彪撰,[南朝梁]刘昭注补:《后汉书志》,中华书局,1965年,第3671页。

[80] [唐]房玄龄等著:《晋书》,第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[81] [唐]房玄龄等著:《晋书》,第三册,北京:中华书局,1974年,第726页。

[82] 孙机:《中国古舆服论丛》,北京:文物出版社,1993年,第151页。

[83] 沈从文:《中国古代服饰研究》,香港:商务印书馆,1981年,第76-78页。

[84] 徐光冀主编:《中国出土壁画全集6》,北京:科学出版社,2012年,第41页。

[85] [唐]魏征等撰:《隋书》第一册,北京:中华书局,1973年,第274页。

[86] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[87] 原文见《宋书·礼志》:“汉代著鞶囊者,侧在腰间。或谓之傍囊,或谓之绶囊。然则以此囊盛绶也。或盛或散,各有其时乎。”具体详参[南朝梁]沈约:《宋书》第二册,中华书局,1974年,第517页。

[88] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第771页。

[89] [南朝梁]沈约:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第506页。

[90] 关于东晋南朝的革带形制及作用,孙机先生在其《中国古代的革带》一文中有详尽的论述,不赘述。详参孙机:《中国古舆服论丛》,文物出版社,1993年,第204-220页。

[91] 原文见《晋书·舆服志》:“革带,古之鞶带也,谓之鞶革……其有绶囊,则以缀于革带。”“汉世著鞶囊这,侧在腰间,或谓之傍囊,或谓之绶囊,然则以紫囊盛绶也。”详见[唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第772、773页。

[92] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[93] [唐]魏征等撰:《隋书》第一册,北京:中华书局,1973年,第218页。

[94] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第773页。

[95] [东汉]许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第274页。

[96] [唐]房玄龄等著:《晋书》第三册,北京:中华书局,1974年,第766、773页。

[97] [南朝梁]沈约撰:《宋书》第二册,北京:中华书局,1974年,第502、519页。

[98] 孙机:《中国古舆服论丛》,北京:文物出版社,1993年,第204页。

[99] 示意图人物的首服、身衣、足服式样根据汉六朝考古资料与文献资料综合推定,人物仪态、绶、玉、佩剑均参考宋摹本顾恺之《列女仁智图》。

注:文中所用图凡未作图注说明者,均采自原考古报告或简报、传世绘画或根据原考古报告或简报中相关图像及博物馆陈列描摹。