记者节专访 光明日报高级记者罗京生: 当时,我在现场

2019-01-07陈娥责编孙展杨鸣旭视频陈娥

陈娥 责编 孙展 杨鸣旭 视频 陈娥

铁肩担道义,妙手著文章。

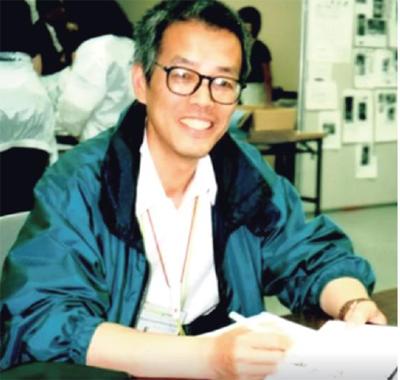

11月8日,广大新闻工作者迎来第20个记者节。在这个兼具仪式感与周期性的“热点时刻”,《新天地》杂志独家专访了光明日报高级记者罗京生。蒙罗老师拨冗前来,虽交谈时间不长,但他平静话语中所蕴含着的激情深深感染着记者,相信也会打动众位读者。

在新闻战线打拼了一辈子,罗京生依然保持着一线记者的敏锐和朝气。家中的高龄老人需要他和老伴无时无刻的精心照料,但当他遇到重大体育赛事,仍亲自“出山”,撰写精彩的体育评论。

1976年,26岁的罗京生开始于《光明日报》任职,这是他新闻报道事业梦开始的地方。他说:“我小时候从未想过做记者,更没想过会从事体育新闻的报道。”当他在北京101中学就读时,怀揣的理想是“学好数理化”,日后技术报国。但经历了插队、入伍之后,命运的指引让他进入了光明日报,成为了一名采编人员。当时的环境下,体育新闻匮乏,而他,愿意开拓这个新领域。他说要干就一定要尽力做好,做采访写报道必须写得让读者喜欢看,“要对得起光明日报的品牌,对得起读者,对得起自己。”

视角独特的永远追求

20世纪八九十年代,中国体坛风云激荡。中日韩围棋争霸,跳水游泳屡建奇功,奥运赛场群星闪耀。五花八门的体育项目通过新闻报道被国人所熟知,许多项目的运动员、教练员借助媒体宣传成为了家喻户晓的明星。罗京生认为,在信息源共享的体育领域,体育记者若想写出有影响的报道,要有深厚的专业知识,除了了解体育项目本身的规则、技巧、发展方向,还要有人文历史方面的知识储备。两者相结合,才能使得新闻报道更丰满,更接地气。他在遵循新闻规律和严守报社要求的前提下,力求另辟蹊径,“在内容、角度、价值取向等方面寻找新卖点,以增强对读者的吸引力”。

乒乓球运动员王励勤、马琳同一天退役,是中国乒坛的一件大事,罗京生在为事件撰写评论时化用了《晋书·阮籍传》中阮籍的一句名言,以“世有英雄,遂使英雄成名”为主题,将两人的职业生涯进行比较后评论道:

“与刘国梁和孔令辉的大满贯成就相比,马琳和王励勤的职业生涯都有遗憾之处,王励勤少了一枚奥运会男单金牌,马琳则少了一枚世锦赛男单金牌,而这都是拜对方所赐。2008年北京奧运会上,占有天时地利人和,志在必得的王励勤正是被马琳挡在决赛大门外;而马琳虽然两次打进世锦赛决赛,一次打到半决赛,但最终也未能获得世锦赛金牌,粉碎他大满贯梦想的不是别人,正是王励勤。

马琳和王励勤竞争10年,他们共同创造了世界乒坛史上的一个传奇故事,就像篮球场上的“魔术师”约翰逊和“大鸟”伯德,网球场上的桑普拉斯和阿扎西,绿茵场上的克鲁伊夫和贝肯鲍尔,围棋道场上的古力和李世石,创造了一个个传奇故事一样,他们因对方的存在,未能实现各自的终极目标,但也因为对方的存在,得以展现自身的全部价值。”

2008年北京夏季奥运会,刘翔因伤退赛,舆论一片哗然。罗京生抓住时机在现场采访了很多外国记者,发现在外国同行看来,此事虽在意料之外,但在情理之中。在发达国家,职业运动员会定期向外界通报身体状况,比如姚明在美国打球受伤期间,球队每周都会发布通报。他就从这个“与众不同”的角度,报道了刘翔退赛事件,意在提醒体育界注重信息的透明与公开,实现了新闻报道的价值所在。

熟能生巧的工匠精神

作为北京市科普协会会员,罗京生在报道围棋等高深小众的体育项目时,采用了科普作家的写作方法,避免了内容过于艰深,让报道既具有光明日报报道的思想性,内容上又能深入浅出,即便外行也很容易看懂。

他在职业初期也遇到过困难:“刚参加新闻工作时,每次报道都觉得困难重重,不会采访,不知道提什么问题,也不好意思提问题,更不会写能出彩的报道。”回忆往昔,罗京生笑谈:“其实报道本身并无难易之分,所谓难,还是因为缺乏积累和经验。比如你去采访某个运动员,人家不接受你的采访,这篇报道粗看起来是没法做了,其实不然,因为采访对象拒绝采访就是一个事实,围绕这个事实,如他为什么不愿接受采访,背后有什么隐情,就能够写出一篇报道,当然,这需要积累和经验。”

罗京生说,当年采访游泳项目,他经常去国家游泳队看运动员训练,听教练员和运动员讲述中国游泳从落后走向辉煌的各种轶事,后来他将这些材料梳理加工,写成3万多字的报告文学《绿水风流》,在香港大公报上连载。大公报在刊登报道之前,连续两天刊登半版广告,取得很大影响。“新闻采访是与人打交道,与采访对象的关系很重要。但建立良好关系并不是靠拍肩膀、套近乎,很多时候,勤奋敬业的精神、诚实认真的工作态度更容易赢得采访对象的尊重和友谊,这种产生于相互尊重的友谊才真正有助于记者的采访工作。”他说。

心怀敬畏的工作态度

多年的新闻工作经历让罗京生心中有一个坚定的信念,不要轻视任何一次采访,有时候看似普通的事情,背后可能隐藏着极有价值的东西。

1994年10月13日,日本广岛亚运会正在举行。因为人手不足,罗京生让同事帮忙采访足球比赛,自己赶往位于广岛郊区的亚运会乒乓球馆。谁知,本无悬念的乒乓球比赛,却爆出“大新闻”。小山智丽(何智丽)在决赛中以3:1击败排名世界第一的中国名将邓亚萍,夺得亚运乒乓球女单金牌。他正好目击了这场比赛。

1987年,他曾赴印度首都新德里采访第39届世乒赛,何智丽“临阵抗命”拒绝“让球”事件,就是在那届世乒赛女单半决赛中发生的,罗京生也是目击者。

2005年在上海机场,他又巧遇中国乒坛老将戴丽丽迎接韩国乒坛梁英子。罗京生说,这三件事前后发生相隔数年,似乎没有什么关系,其实是一环扣一环。1987年世乒赛半决赛,就是戴丽丽对梁英子,如果戴丽丽赢了,就不会发生教练让何智丽输球,放另一名中国选手进决赛的事情,何智丽也就不会临阵抗命,被队友排斥,出走日本,当然也就不会有亚运会打败邓亚萍为日本队夺冠的事情。这三件事从表面看只是中国乒乓球队中个别人的恩怨,但如果从历史的角度,从何智丽抗命被队友唾弃,到她在广岛亚运会上焕发运动生涯的第二个高峰并受到昔日队友的赞扬,再到2005年她参加中国乒协举办的历届世乒赛冠军全家福活动受到中国乒乓球大家庭的热情接纳,表现了中国体育从早期的单纯注重胜负,到更加追求公平正义交流友谊的转变。

后来,罗京生把这三件事串起来,写成一篇报道,标题就叫《当时,我在现场》。

勤于思考的职业生涯

新闻记者除了要增强“脚力、眼力、脑力、笔力”,更要有强烈的责任心和紧迫感。2001年,罗京生去莫斯科采访北京申奥,他提前6天到达莫斯科,在等待投票结果的同时,每天坚持记录当日见闻。北京申奥成功的当夜,他怀着激动的心情将之前的记录做了整理,推出了1万多字独家新闻《七天六夜决胜莫斯科》。这篇报道在国内取得了很大反响,读者们都说,虽未亲临现场,亦感受到申奥过程中的扣人心弦。

历史是过去的新闻,新闻是今天的历史。一次偶然的机会,已经退休的罗京生了解了中国重返奥运会大家庭的一些不为人知之事。他意识到这些珍贵的史料应该加以抢救和整理,在采访了部分当事人后,《中国重返奥运大解密》一文应运而出,中国重返奥运会的曲折历程被外界所知,国内媒体纷纷转发此文,一时取得重大影响。

时光匆匆,罗京生见证了光明日报“告别铅与火,迎接光与电”的巨变,而此间,媒体行业本身也经受着前所未有的挑战。他说,能够从事新闻工作是一种幸运,要格外珍惜自己的工作平台和事业。新闻事业就像一座大厦,记者的每一篇报道都是大厦的一块砖,可能每块砖都很普通,但仍要抱着对社会的责任心去做,因为这一块块砖垒起的,就是事业的大厦。

做体育记者时间长了,体育竞技的公平正义、拼搏进取从始至终影响着他,尽管退休多年,他依旧以“我在现场”的赤子之心和敏锐的洞察力,用好手中纤细之笔,观察体坛的大事小情。何以拥有这样的精力和锐气,透过无框眼镜的镜片,罗京生老师微笑地望着记者,有几分超脱,又有几分豪迈,仿佛回到了体育赛场旁,不变的是那英朗坚毅的脸庞。