民族管弦乐《丝海随想》的解读与指挥诠释

2019-01-05梁继林

●梁继林

(华侨大学,福建·厦门,361021)

一、作品简介

民族管弦乐《丝海随想》为作曲家黄忠钊教授应厦门青年民族管弦乐团委约而作,完成于2016年7月。同年7月31日首演于澳门文化中心综合剧院“厦韵濠情现长虹”民族音乐会上;同年10月1日,在“华韵颂歌”2016厦门市庆祝国庆 67周年暨厦门青年民族乐团成立15周年民族音乐会上首次与大陆观众见面。2017年 12月27日获第十三届福建省音乐舞蹈节器乐组优秀节目奖及优秀创作奖。

该曲以流传于福建闽南地区的“千年古乐”南音中的经典唱段《为伊割吊》(闽南语:为他挂念之意)为素材,并揉进南音“指”、“谱”、“曲”①中的诸多音乐元素创作而成。作品在乐曲的引子和尾声处,引入如怨如慕如丝如缕的南音《为伊割吊》原唱腔,与民族管弦乐队如梦如幻、色彩斑斓的变化发展相互辉映,犹如一位饱经风霜的女子,为我们讲述一段对远在海上丝绸之路上的亲人的思念和对美好往事回忆的曲折委婉的爱情故事②。

二、音乐形态分析

(一)音乐素材

音乐素材取自于南音的音乐主题和特色音型。

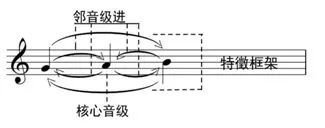

1.主导音型:采用徵、羽、变宫三个音之间构成的旋法,构成的特征音型。其特征框架、核心音级、邻音级进如:[1](P46)

通过对特征音型的变奏发展,构成多重大三度并置的独特音乐旋法。

2.引子和尾声直接植入南音曲③《为伊割吊》的主题唱句,并在此唱句基础上发展为主部主题。

3.中部音乐借鉴南音指④《八骏马》的特色音型,即上下纯四度的音程关系和××丨0×丨×0丨××丨××丨×丨的节奏型。

(二)曲式结构

《丝海随想》为复三部曲式结构,加上南音曲《为伊割吊》原唱句植入的引子和尾声,形成引子+主部+中部+再现部+尾声的完整的复三部曲式结构:引子+A+B+A’+尾声。

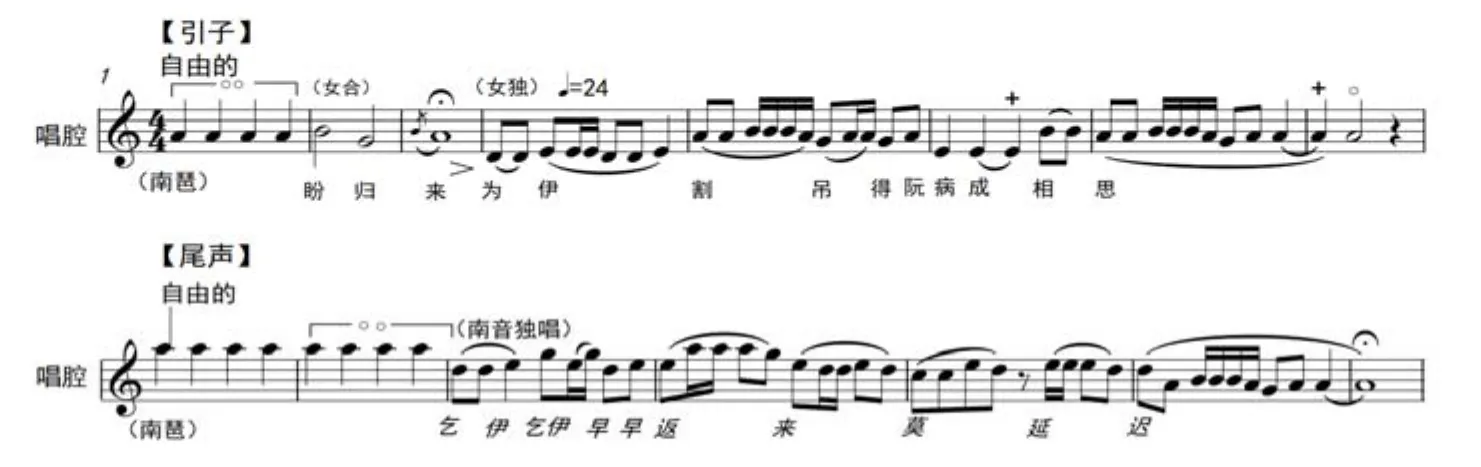

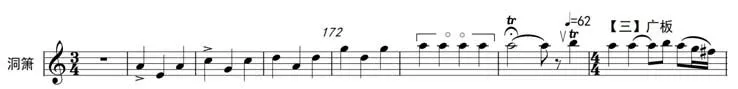

1.引子(第1-8小节)。南音曲《为伊割吊》原唱句植入,由南音“四管”⑤演奏和女声演唱,其中第 2-3小节为女声小齐唱,第4-8小节为女声独唱。

2.主部A(第9-42小节),采用中国传统的“起承转合”单乐段创作手法和民间传统“合头合尾”的音乐链接方式(调式有转换)创作而成。“起”句,第8小节第4拍-第17小节第3拍;“承”句,第17小节第4拍-第22小节第3拍;“转”句,第22小节第4拍-第38小节第3拍;“合”句,第38小节第4拍-第42小节。

3.中部B(第43-174小节),采用单一主题的单三部曲式结构(a+b+a’)创作而成。a段由三个乐句组成:a1(第43-51小节);a2(第52-73小节);a3(第73-84小节)。b段由四个乐句组成:b1(第85-100小节);b2(第101-116小节);b3(第117-125小节);b4(第 126-133小节)。a’段(第134-174小节)。

4.再现部A’(第175-197小节)。主部的压缩再现和发展,由三个乐句组成:a’1(第 175-182小节);a’2(第183-185小节);a’3(第186-197小节)。

5.尾声(第197-203小节)。南音曲《为伊割吊》结尾音乐原唱句植入,与引子相呼应,由南音“四管”演奏和女声独唱构成。

(三)音乐特征分析

1.吸收“多重大三度并置”和“一唱三叹绕九韵”的南音旋法,同时运用“主导音型”变奏发展以及“五声音阶合纵和弦”等作曲手法,较好地表达了作者“移步不换形”的创作理念特征。

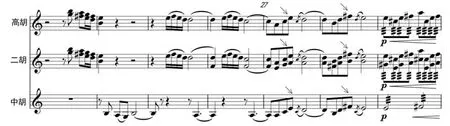

本曲采用徵、羽、变宫三个音之间构成大三度的特殊旋法作为“主导音型”,在此基础上通过“主导音型”的变奏发展,构成“多重大三度并置”的独特音乐旋法且贯彻于乐曲始终,形成浓郁的“一唱三叹绕九韵”的泉州南音风格特征(见谱例1)。

谱例 1中,以 c2与 e2、d2与#f2、b2与 g2之间构成几对大三度并置并形成旋律进行的南音特征旋法。

谱例1:

创作上还运用了“五声音阶合纵和弦”等的作曲手法(第29-34小节),这些创作手法削弱了原来和弦间强烈的对比,使它们能“粘合在一起”,给人以稳定温馨的感觉,形成了“移步不换形”的音乐特征。

2.运用泉州南音曲《为伊割吊》的原唱句植入和指《八骏马》的特色音型为素材,发展和创新为乐曲主题内容,展现独特的南音韵律和鲜明的地方性风格特征。

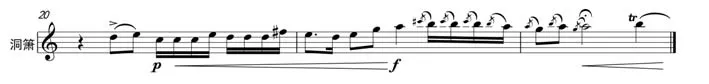

乐曲的引子和尾声采用了南音曲《为伊割吊》的原唱句植入,女声独唱,南音“四管”伴奏(见谱例2)。

谱例2:

谱例3:

3.运用泉州民间特色乐器于乐队中,丰富民族管弦乐队的乐器组合,突出浓郁的闽南音乐色彩特征。

乐曲的引子和尾声采用女独演唱、南音“四管”伴奏的形式、主部几乎采用南音“洞箫”为主奏、乐队协奏的方式、中部应用了泉州民间吹管乐器“鸭母笛”和打击乐器“四块、小叫、响盏、拍板”等的演奏,把古老的泉州民间乐器融入到现代的民族管弦乐队中。

4.部分乐段和乐句借鉴南音古老而传统的演奏方法,体现传统演奏法与现代演奏法的有机融合。

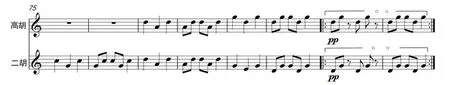

主部南音“洞箫”的演奏,充分发挥其“引、塞、贯、折”⑥等特有的传统润腔方法,即在旋律框架下根据旋律行进的特点,对旋律骨干音的即兴加花、连断吹奏等。二胡的演奏也借鉴了南音二弦的传统演奏法。“南音二弦的弓法中有一条有趣而又特殊的规定:当用‘洞管⑦演奏’曲子时,外弦的空弦必须推弓(其他音不限),内弦无论何音均须拉弓……”[2](P13)民族管弦乐中的二胡相当于南音“四管”中的二弦,主部中有的乐句借鉴二弦传统的演奏方法(见谱例4)。

谱例4:

二胡里、外标准定弦分别为 d1和 a1。谱例 4中,a1上方标识符号为“o”“∨”,⑧即要求二胡用外弦的空弦推弓演奏;a1上方标识符号为“内”“Π”⑨则要求二胡用内弦拉弓演奏。

5.运用南音“洞管”和“品管⑩”的音响美学思想,构建具有传统美学思维的现代民族管弦乐音响特征。

“洞管”和“品管”是南音演奏最主要的两种乐器组合形式。同样的乐曲品管定调比洞管高小三度,形成了洞管组合的音响柔和圆润丰满、品管组合的音响高亢亮丽活泼等的音响特征。本曲中,主部以洞箫为主奏,中部以梆笛、曲笛为主奏,再现部以洞箫和梆笛、曲笛主奏,体现了传统的南音风格音响美学思维,用南音传统的旋法、传统的音响美学思维构建现代大型管弦乐队宏大的音响美学特征。

6.运用西方现代复三部曲式结构和中国传统“起承转合⑪”、“合头合尾⑫”的结构形式相结合的创作理念,体现中西音乐思想融合的民族管弦乐国际化的作品形态特征。

本曲采用的复三部曲式结构是典型的西方曲式结构形式。而引子和尾声则直接植入南音曲《为伊割吊》的原唱句,主部又采用了我国民族曲式“起承转合”的结构形式和民间传统“合头合尾”的链接方式,结束部还采用了戏剧“散板”自由拍子的表现形式等等,这些又是传统的民族音乐创作模式。故遵循了“洋为中用、古为今用”的创作原则,融合中西音乐的创作思想,体现了传统与现代、民族与国际结合的作品形态特征。

三、指挥法的运用

“指挥是作品与演奏的桥梁,是如实地将平面乐谱变成立体音响的工程师;指挥与演奏也是服务于作品的解读员”[3](P101)。指挥在解读和诠释作品时,主要是通过引导乐队充分展现音乐表演力,挖掘音乐表现力变化,从而还原和提升音乐形象。音乐表现力变化包括速度变化、力度变化、节拍变化等,本文着重从这三个方面进行阐述。

(一)速度变化

速度是音乐中一个重要的表现因素,同样的乐曲,用不同的速度演奏会产生截然不同的效果。指挥在排练时,要注意总谱上的标记速度,对作品的整体速度、各个分段速度和局部节奏变化有清晰的了解,并尽量准确地把握这个速度的内涵,做到心中有数。本作品的结构框架为引子—主部—中部—再现部(华彩乐段)—尾声,其中多处有速度变化,每一次的变化都与作品的发展及情绪的更迭密切相连。

1.引子。开始的第1小节是自由散板的琵琶(南音琵琶)“慢头”,即琵琶独奏“捻”⑬指由慢渐快。第 2、3小节的女声小齐唱延续之前的速度,稍自由。至第 4小节,总谱标记速度=24,极慢,且这段南音“四管”伴奏的女声独唱也是有自由发挥的因素(见谱例2[引子])。

谱例5:

第22小节与第17小节做了同样处理。第41小节,总谱标记rit,渐慢至第42小节的长音延长音(“”);这时第42小节第2拍高胡、二胡的泛音回响,要根据乐思做渐慢处理,停留在第3拍的长音延长音(“”),最后结束(见谱例6)。

谱例6:

谱例7:

第165小节,总谱标记accel,速度又加快(见谱例8)。

谱例8:

第173小节,速度突然放宽3倍,即第173小节第1拍的速度是之前一小节的速度。放宽后无限反复,再慢慢加快(总谱标记由慢渐快),最后停留在第174小节的第一拍长音延长音(“”)(见谱例 9)。

谱例9:

5.尾声,节奏为4/4 拍,速度与引子一样。琵琶(南音琵琶)独奏由慢渐快的“捻”指,接着南音“四管”伴奏的女声独唱,最后结束在无限延长的尾音上。

综上,本曲的速度变化比较大,指挥在转换速度变化的时要提前做好准备,做到起拍或收拍速度、渐快或渐慢频率、均匀加速或减慢等心里有数,动作干净利索,预示清楚。

(二)力度变化

力度是音乐情感表现的重要手段之一。指挥在排练时,应该注意乐谱上的力度标记,不仅要按照这些标记来演奏,还要能理解为什么会有这样的力度要求,以培养良好的、正确的乐感。《丝海随想》是具有叙事性质的民族管弦乐作品,其音乐性及情绪发展与力度上的强弱变化有密切关系(见表格)。

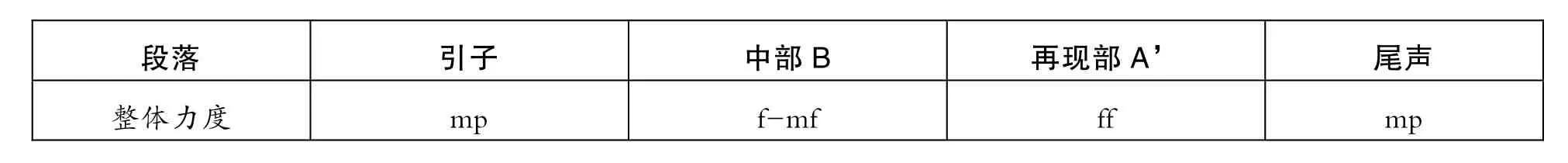

段落 引子 中部B整体力度 mp f-mf再现部A’ 尾声ff mp

除了乐曲总体力度的布局外,在每个段落中,不同声部组合会随着音乐的发展进行不同层次的力度变化,使音乐更具感染力。指挥对这些力度变化的安排及调控要做到心里有数,以完美还原作者所要表达的音乐情感。

1.引子。力度整体控制在 mp,表现出牵肠挂肚的思念和忧伤。开始时琵琶的慢板独奏,从 p力度进入,渐快渐强,在第3小节中,女声小齐唱做从强渐弱“”的淡淡处理,然后交给女独,力度控制在mp。

2.主部。整体力度控制在p-f间,音乐延续引子的情感和情绪。其音量布局:“起”、“承”句音乐平稳、连贯,控制在p-mp间;“转”句随音乐情绪起伏而发展变化,可以在p-f间;“合”句回到“起”、“承”句。

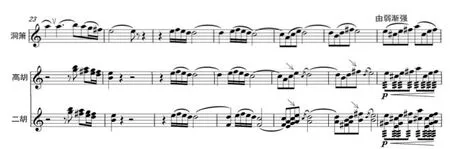

除了按照谱面上的强弱标志控制乐队的力度外,要特别注意渐强渐弱和反方向强弱处理关系。(1)渐强处理。第19小节至第21小节的两次渐强,即第19小节的第3拍到第20小节的第2拍渐强,第20小节第3拍到第21小节第3拍的渐强;第22小节的渐强;第29-30小节的渐强等。(2)渐弱处理。第17小节二胡的渐弱处理;第39-41小节;第42小节管乐和弦乐的渐弱处理等。(3)反方向处理。音乐旋律的强弱走向通常是上行渐强,下行渐弱;若上行渐弱,下行渐强则称反方向处理。第27-28小节第3-4拍即是反方向处理(见谱例10)。

谱例10:

3.中部。中部的力度变化比较显著,其重要音量释放在a’。特别也要强调渐强渐弱的变化和节拍重音的处理,整体力度控制在f-mf间,表现出对美好往事的回忆和未来幸福生活的向往,但是音乐仍然带着淡淡的忧伤。

总谱上有的地方虽然没有标记渐强或渐弱的记号,但需要根据音型模进的上行或下行做渐强或渐弱处理。如第 57-61小节是上行的音型模进,需做渐强处理;相反,第 63-67小节是下行的音型模进,需做渐弱处理。类似的有,第 71-72小节下行音型模进渐弱、第 73-80小节上行音型模进渐强、第 81-82小节是两小节的多次反复,从 pp-f做渐强处理;第117-124小节上行音型模进从f-ff渐强;第155-160小节上行音型模进渐强等。另外需要注意的,如第 101小节是鸭母笛的主奏,整个乐队的协奏力度要控制在mp;第125小节的ff的延长音结束要强收。

4.再现部 A’。再现部是乐曲的最高潮部分,整体力度在 f-ff间。首先,再现主部主题:第 175-181小节,乐曲的高潮,力度ff;至第182小节延长音力度减弱sf-p。其次,二胡和大提琴的对话:第 183-185小节,突出主奏乐曲的声音色彩,乐队协奏力度控制在p。第三,主题发展结束:第186-189小节上行音型模进弱渐强p-f;第190小节起至本段结束,谱面上标记每个音都强奏“›”,力度f;第194-197小节,加入了打击乐,是本段的结束句,也是本曲的最强句,力度ff,最后在最强音上结束本段落。

5.尾声。尾声跟引子一样,力度整体控制在 mp,又回到牵肠挂肚的思念和淡淡忧伤的现实中。第 197小节第二拍起,琵琶独奏的“捻”指,从p力度进入;第199小节独唱进入后,力度mp;第203小节结束延长音做渐弱处理,最后消失。全曲结束。

指挥上,力度情绪的变化大部分在左手位的表达。本曲的力度变化明显,指挥在转换力度变化时要提前做好准备,做到动作幅度或大或小,拍点或重或轻,手型位置或高或低、或上或下、或里或外等等心里有数。

(三)节拍变化

本曲中,作曲家使用了单拍子、复拍子、自由拍子及打破常规固有的节拍重音等,使音乐更流动,更出彩。

1.单拍与单拍子的交替运用(见谱例11、12)。

谱例11:

谱例12:

谱例11中第61-62小节、谱例12中第153-154小节,出现了 2/4拍与 3/4拍之间的单拍子交替,这里指挥要及时转换挥拍图式。

2.延长音与单拍子的交替运用(见谱例13)。

谱例13:

谱例13中第124-126小节,出现了3/4与延长音与2/4拍的交替,并且速度发生了变化,这里指挥特别除了要示及时转换挥拍图式,要控制保持延长音的时值和速度转换的预示。本曲中,延长音比较多,指挥要根据延长音的不同变化做相应的动作变化,或渐强、渐弱、保持,或强收、弱收等。

3.自由拍子与复拍子的的交替运用(见谱例14)。

谱例14中第1-2小节,乐曲的开头是一个由慢渐快

谱例14:的自由拍子,第2小节是4/4拍子。指挥在开头只要给唱腔和琵琶一个起拍即可,自由拍子后,指挥必须给一个明确的预示,引入第2小节。类似的还有尾声部分。

4.单拍子与自由拍子的交替运用(见谱例15)。

谱例15:

谱例15中第172-173小节,第172小节是3/4拍,第 173小节相当于自由拍,这里由于速度比较快,第169-172小节挥并拍,一小节挥一拍;第174小节速度放慢3倍,相当于一拍挥一下;然后无限反复,不断加快。

5.非常规的节拍重音(见谱例16)。

谱例16中第117-124小节,出现了3/4不规则的节拍重音,这里指挥要给挥出明确的重音拍点。

谱例16:

四、排练要点

中国乐器种类繁多,色彩鲜明,但各乐器相互之间的音色较难融合,在“三律并用”(三分损益律、纯律、十二平均律)观念的支配下,乐队在演奏中需要指挥提出音响平衡与音色协调要求,以及由于律制原因造成的“音准”问题,并力求准确诠释作品的风格特色。[4](P2)

指挥通过对演奏法和韵律的统一细腻要求和对各声部力度的调控,使音响趋于平衡而达到音色应有的纯净与谐和,从而体现民族管弦乐的特色和风格。

(一)音响整合

本曲以主部音乐片段为重点,着重阐述演奏法的统一和音响平衡的关系。

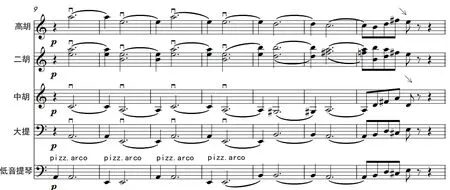

乐曲中第9-14小节,弦乐声部标记弓法符号“Π”,即统一的拉弓。指挥必须要求全体弦乐声部:1.“倒弓”(或回弓)不能碰弦、不能有噪音;2.第2拍换弓的落点统一整齐;3.慢长弓要平、稳、直;4.尽量拉满弓;5.不揉弦;6.力度p等(见谱例17)。

谱例17:

第21小节第4拍-第22小节,洞箫、柳琴、琵琶同样的前倚音装饰。这三件乐器的演奏法和演奏人数各不一样,洞箫吹奏、柳琴和琵琶弹奏;洞箫 1人,柳琴 2人,琵琶人数更多。这时指挥必须要求:1.洞箫不能采取滑抹、柳琴和琵琶不能采取推吟等方式处理,而是直截了当由前倚音到主音;2.前倚音长短要统一;3.琵琶、柳琴声音色彩往洞箫靠;4.琵琶、柳琴“入箫腹”,即音量不能超过洞箫,力度mp等(见谱例18)。

谱例18:

第 24-29小节,是弹拨声部的轮音。弹拨声部的演奏方式各不相同:柳琴、中阮、大阮用拨片拨奏,琵琶、古筝带塑料指甲弹奏,扬琴用琴竹击奏等(见谱例19)。

谱例19:

同一个轮音,每个乐器演奏方式也不同:琵琶用轮奏、滚奏,柳琴、阮用拨片轮奏,扬琴用双杆互变击奏,古筝用摇指等。同一个声部的乐器采用不同的演奏方式和方法产生的音响就难以融合一起,这时指挥就必须要求演奏者尽可能采用统一的演奏法,如琵琶不用轮奏,而用快速的上下弹跳,以达到与其它乐器的融合。此外,弹拨乐长音的轮奏,每个演奏者的轮速频率和换音点各不相同,很难做到统一。这时指挥还要求在轮奏时尽量做到“细、碎、密”,尽量做到密度和力度的统一,既发挥作用又不显突兀。

综上,规整乐器演奏法的统一和处理,是音量平衡的基本保证。通过排练中的不断磨合,音响将达到干净统一、平衡谐和。

(二)音色调控

声部平衡和力度控制对音色的调控起着重要的作用。本曲中,必须着重突出地方性特色乐器的音响特性,控制各声部的音量平衡和色彩调配,既要突出特色乐器的吟唱,又不失音乐的交响性,使乐曲的“民族”色彩更加浓厚。

主部是以特色乐器洞箫为主奏、乐队协奏、具有南音“洞管”组合音响特征、色彩鲜明的音乐。南音“洞管”组合有一个特殊的音响美学特征,即“二弦入箫腹”[2](P3),意思是二弦的声音不宜大过洞箫,二弦的声音要“裹”在洞箫的声音里。故在调控主部的音响色彩时,首先要注意音量平衡,突出洞箫的主奏音响;其次注意高胡的声音结构。高胡声音尖、细、薄,音响突出、传播远,在乐队中数量也多,与独奏的洞箫形成鲜明的色彩对比。故既要强调高胡的色彩性,让她“入箫腹”,“裹”在洞箫里回荡,又不能盖过洞箫的声响(见谱例20)。

中部音乐具有“品管”组合的音响特征。在音色调控上,注意两个方面:第一,突出特色乐器的音响色彩,有鸭母笛和打击乐器的小叫、响盏、四宝等,调控方式参照主部。第二,注意弦乐拨弦的色彩控制。中部从第43-82小节都是弦乐的拨弦。其中第43-72小节,笔者称之为“隐性”拨弦,第73-82小节为“显性”拨弦。“隐性”拨弦,即弦乐拨弦的声音不表现在外,隐藏在其它声部中,这就要求弦乐拨弦的音量要弱,声音色彩灰暗一些,作为整体音响结构的铺垫。“显性”拨弦,即弦乐拨弦的声响鲜明在外,主导整体音响结构。这就要求弦乐拨弦的力度增强,音量加大,声音色彩明亮突出。

谱例20:

综上,合理的音色调控,将使整体音色纯净、谐和,使音乐风格更加浓厚鲜明。

(三)乐句韵律的统一

本曲着重阐述南音风格的特殊韵律。

第一,发挥洞箫即兴“润腔”的特殊技巧。传统南音的记谱法,只记录琵琶演奏的骨干音,称为“骨谱”。洞箫、二弦的演奏,则围绕骨干音迂回穿梭,通过各种特殊的“润腔”技巧,把琵琶“点状”声响变成延绵不断具有独特神韵的旋律线条。在此过程中,洞箫演奏具有即兴发挥的特殊性,这也是形成南音独有韵味的特征之一。本曲主部中,洞箫主奏乐队协奏,可以发挥洞箫演奏者的即兴演奏技巧,在主旋律基础上和基本节奏框架下,通过“引”“塞”“贯”“折”等独特的润腔手法自由加花“做韵”(谱面上以外的装饰音),并随每一次的演奏环境、心境等不同有所变化和创新,使音乐更加丰富和更具地方韵味。

第二,统一装饰性附加音的处理。南音的特点是装饰音特别多,如“引”、“颤指”,现代称之为“前倚音”、“打音”、“颤音”等,既要音程准确又要轻巧到“味”。本曲中因风格韵律需求,有的音需要用倚音、滑抹颤揉吟演奏技法等来装饰。

第17-19小节中,标记有二胡、中胡的短颤音⑭()和下颤音⑮(),这时应该分清短颤音和下颤音的装饰性不同,应尽可能规范颤音频率的一致性(见谱例21)。

第 27-28小节,高胡、二胡、中胡有两个下滑音装饰,这时应该强调稍微突出这两个下滑音,并统一下滑的音高距离,使之清楚干净,韵律一致(见谱例22)。

第 40-41小节,柳琴、琵琶有相同的推吟、前倚音装饰,这时应该要求在推吟动作、力度和时值上的一致性。保证音律的谐和(见谱例23)。

谱例21:

谱例22:

谱例23:

综上,把握乐句韵律的统一,既发挥地方音乐特殊的“润腔”手法,又严谨规范的装饰音的修饰点缀,这也是地方性音乐风格的重要体现。

结 论

民族管弦乐《丝海随想》是一部传统与现代写作技法结合,极具深刻思想内涵和染力的作品。她以福建南音素材为创作支点,巧妙吸收南音唱句和发展南音特征音型、运用南音“四管”、南音特色打击乐器及南音传统演奏(唱)等技法,结合现代音乐创作技巧和民族特色配器手法进行创作,成为一部具有浓郁南音风格特色优秀管弦乐作品。著名作曲家、指挥家杨春林先生评论说:“《丝海随想》是一部好作品!希望多出这样的具有地区特色的好作品,有众多的好作品才能有民族音乐的繁荣!⑯”

作为指挥,首先要准确解读作品,了解作品内涵,才能引导乐队更好的诠释作品。其次,要充分挖掘乐队特有的“民族”声响,使民族管弦乐的“民族”色彩更加浓厚,在国际舞台上更彰显音乐的“民族”魅力。

注释:

①南音音乐由指、谱、曲三大部分组成。详情参见王珊,王丹丹编著《南音教程》第26页,厦门大学出版社2003年版。

②民族管弦乐《丝海随想》总谱第2页,文字简介。

③曲,即散曲(亦称草曲),带唱腔唱词。详情参见王耀华,刘春曙著《福建南音初探》第27页,福建人民出版社1989年版。

④指即“指套”,是一种有词、有谱、有琵琶弹奏法的比较完整的套曲。详情参见王珊,王丹丹编著《南音教程》第26页,厦门大学出版社2003年版。

⑤四管:由琵琶、三弦、洞箫或品箫(曲笛)和二弦组成的乐器组合。

⑥骨谱润腔主要有“引、塌、贯、站、扎”等几种方法(塞与塌、折与站泉州方言同音)。详情参见王耀华,刘春曙《福建南音初探》第141页,福建人民出版社1989年版。

⑦洞管:由琵琶、三弦、洞箫和二弦构成的乐器组合。

⑧“o”:二胡标识符号为“空弦”;“∨”:二胡标识符号为“推弓”。

⑨“内”:二胡标识符号为“内弦”;“Π”:二胡标识符号为“拉弓”。

⑩品管:由琵琶、三弦、品箫(曲笛)和二弦构成的乐器组合”。

⑪起承转合:民族曲式结构原则之一。(1)起部(即呈示),主题最初陈述。(2)承部(即巩固),通过重复或变化重复来巩固主题。(3)转部(即发展),发展主题,具有较大的不稳定性。(4)合部(即结束),结束全段音乐(网络:360百科)。

⑫合头、合尾是戏曲音乐名词。在传统套数中,若干曲的联缀,其开始或末尾一、二句采用相同或相似曲调;从结构上讲,开始相同者称为合头,结尾相同者称为合尾(网络:360百科)。

⑬“捻”,有文献称“撚”,现代琵琶称之为“滚”。“慢捻”即右手食指和拇指由慢渐快、由强渐弱作连续、均匀的交叉“点、挑”弹奏,时值较为自由。详情参见曾家阳编著《泉州南音琵琶教程》第25页,厦门大学出版社2006年版。

⑭颤音,也称“打音”,主音与其上方二度音快速均匀交替出现。

⑮下颤音,颤音的一种,主音与其上方二度音快速交替出现一次。

⑯杨春林先生发给曲作者的手机信息。由曲作者提供给笔者。