机场与旅游业发展的耦合关联分析*

2019-01-05卢小丽武春友

付 帼,卢小丽,武春友

(大连理工大学 管理与经济学部,辽宁 大连 116023)

旅游交通是旅游业必不可少的先决条件和依附基础[1],旅游活动的异地性特征使得旅游者必须借助交通工具才能完成旅游活动。随着社会经济的不断发展,旅游者开始追求更加舒适和高效的出行方式。根据同程网2016年“十一”长假期间的预订数据显示,68%的国内旅游者选择飞机出行,旅游者的航空需求不断增加。国家也相继出台促进旅游业发展的机场建设意见:2009年国务院《关于加快发展旅游业的意见》中指出,加快推进中西部机场的建设工作,完善旅游航空网络;2011年《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》在旅游业发展方面指出要完善骨干机场、补充支线机场、扩大民航网络;《“十三五”旅游业发展规划》则明确提出优化旅游航空布局的要求;2017年交通运输部、国家旅游局等六部门联合印发的《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》中更是强调了通过完善航空等快进交通方式,提高旅游通达性的要求,并明确提出到2020年基本建成旅游交通运输体系的计划。

机场的建设与通航不仅使旅游者的空间移动成为可能,在偏远地区或者地理条件较差的区域,是对区域可进入性的根本性改变,是否建有机场已经成为影响一个旅游城市或者景区发展的因素之一。因此中外学者普遍认为,机场与旅游业发展具有高度的关联性[2]。国外关于机场与旅游业关系的研究显示机场对旅游业发展具有重要意义[3-6]:Turon和Mutambirwa通过对津巴布韦国内机场航线与重要景区的分布关系以及机场服务质量的分析,验证了机场对本国旅游业发展的促进性[7];Carlos指出2008年莫桑比克政府为了降低贫困率而设立的“Pro-Poor Tourism”战略中机场为被认为是影响这项旅游发展战略的重要优势资源[8];Nigel以芬兰拉普兰(Lapland in Finland)5个机场对其周边地区国际旅游发展的影响进行了研究,结果表明,机场是区域旅游活动的起点,也是旅游服务的中心[9]。国内关于交通与旅游业关系的研究起步较晚,研究视角主要集中于交通与旅游业的相关性、特定交通方式对区域旅游发展的影响等方面。在交通与旅游业的相关性方面,卢松的研究结果表明,旅游业的发展与高速公路的相关性最强,其次是民航和铁路[10];余菲菲等[11]、王永明等[12]、张广海等[13]、戢晓峰等[14]认为交通与旅游业发展具有耦合关系。在特定交通方式对区域旅游发展的影响方面,不同于国外对机场与旅游业关系的广泛关注,国内对交通与旅游业关系的研究主要偏重于论述公路、铁路交通对旅游业发展的影响[2]41,尤其是随着中国高铁建设的逐步推进,针对高铁对旅游业的影响研究[15-16]也逐渐增多。国内关于航空与旅游业发展的关系研究主要集中在航空网络与旅游资源关系分析[17-18]、航空与旅游流的关系方面[19]。何调霞等[20]、林岚等[21]、苏建军等[22]通过定性或半定量方法对航空与旅游流的关系进行分析,王姣娥采用面板VAR模型从全国和省域尺度对旅游与航空客流量的耦合关系进行了研究[23]。相比而下,虽然人们已经认识到航空与旅游业发展之间的关系,但关于机场与旅游业发展在时间和空间上的耦合关系研究仍旧相对较少。

基于此,本文尝试对机场与旅游业发展的耦合关系进行研究,运用交通优势度概念,建立能够测度机场条件优劣的机场优势度评价指标体系,参考刘耀彬[24]、毕其格等[25]的研究,构建机场优势度与旅游业发展水平的耦合关联模型,对二者的关联度与耦合度进行测度,分析二者关联的主要影响因素以及耦合度的时空特征,其目的在于丰富机场与旅游业发展关系的相关研究,为二者的协调发展和国家相关政策的落实提供建议。

1 指标体系与研究方法

1.1 指标体系

对于交通条件优劣的评判,学界目前存在两种较为常见的评价方法:其一,采用距离或旅行时间成本等指标,从可达性视角对交通便捷性进行评价[26];其二,以定量的手段从相对角度判别区域交通条件的优劣以及级别高低的交通优势度方法[27]。交通可达性衡量的只是交通系统从某一区位到达指定目的地区位的便捷程度,而交通优势度则可以全面反映交通设施优劣的全部内涵[28]。由此,本文运用交通优势度概念,建立机场优势度评价指标体系,对机场条件优劣进行测度。相对于机场条件优劣的研究,对旅游业发展水平评价的相关研究相对较多,具有相对成熟的研究成果,因此本文在总结相关研究的基础上,建立旅游业发展水平评价指标体系。

1.1.1 机场优势度评价指标体系

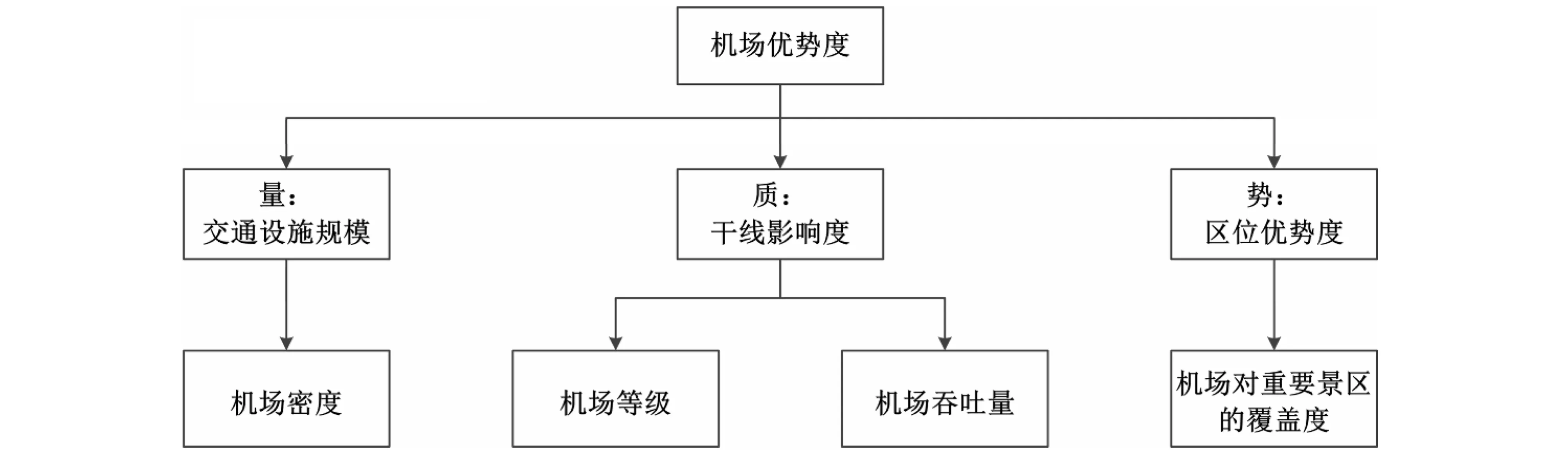

交通优势度的概念最早由金凤君提出,他认为区域交通优势度的评价指标与集成需要从“量”“质”“势”3个方面综合考虑。本文在总结、借鉴交通优势度相关研究的基础上,延续“量”“质”“势”的概念,建立机场优势度评价指标体系(见图1),具体维度内涵与计算方法如下:

资料来源:作者绘制。图1 机场优势度评价指标体系

“量”:代表交通设施规模,交通设施规模在以往研究中主要使用线状交通设施密度进行计算,本文研究的机场为点状交通设施,尽管应用于点状交通设施的研究较为鲜见,但亦可以适用[27]。由此,使用机场密度指标进行测度,具体为:

(1)

式中:Di表示省域i的机场密度,Si表示省域i的面积,ni表示省域i内的机场数量(本文中机场为定期通航机场,下同)。

“质”:即干线影响度,主要指大型或重要交通设施对区域通达性的影响水平,其影响度越高[27],交通条件越优越,对区域发展的支撑保障能力越高[26]192。在综合交通系统的研究中,主要通过区域内是否拥有重要交通设施及其数量进行计算。其中关于机场常通过干线与支线进行区分,区分度稍显不足。干线与支线的划分方式在本质上是对机场的技术水平与经济水平的融合:技术水平体现在机场建设等级上,干线机场多为大型机场,其建设等级较高,支线则较低;经济水平则体现在机场的吞吐量上,干线机场实际吞吐量较支线机场大。因此,为了尽可能细化其区分度,同时体现机场的技术-经济特征[27],本文先将机场等级和机场吞吐量进行无量纲处理,然后采用均值赋权加和,所得数值视为机场干线影响度的度量标准,具体计算公式如下:

式中:Ii表示省域i的机场干线影响度,aij表示省域i内的机场j的等级赋值(见表1),考虑到省(直辖市、自治区)间机场数量差异,采用省(直辖市、自治区)区域面积对等级加和指标进行修正,Si表示省域的面积,bij表示省域i内的机场j的吞吐量,ni表示省域i内的机场数量。

“势”:代表区位优势度。区位优势度主要是指研究单元距离关键节点的交通通达性程度,常采用研究单元与区域中心城市的最短路径距离方法获取,用以判断在宏观环境下区位所具有的优势[27]787。本文研究的是机场与旅游业发展的关系,机场的区位优势度应该是机场与区域单元内旅游目的地的通达性程度,不同于以往研究中仅有一个区域中心城市的情况,机场周边可能存在多个服务对象,因此本文将机场区位优势度定义为机场对重要景区的覆盖度,使用机场100千米范围①内的5A级景区数量进行测度。

表1 机场等级赋值

资料来源:作者统计。

1.1.2 旅游业发展水平评价指标体系

旅游业是一个复杂巨系统,涵盖内容广泛。杨友宝等[29]对东北老工业城市旅游业与城市化耦合关系的研究中,从资源载体条件、产业支撑条件、旅游市场需求以及旅游产业效应4个方面,选取了17个指标对旅游业系统进行了评价。彭邦文等[30]研究则从旅游业收入、旅游业规模和旅游业关联3个方面选取了7个指标对云南省旅游业与城镇化的耦合协调进行了分析。王峰等[31]对西南边疆地区交通网络与旅游空间结构演化的关联机制研究中,选择了国内旅游收入等8个指标反映云南省旅游经济发展水平。

基于以上研究成果,我们可以发现旅游业发展水平首先最直接体现在旅游业规模水平上,表现为游客数量,具体包括国内旅游人数、入境旅游人数;其次是旅游经济水平,主要是指旅游收入,包括国内旅游收入、旅游外汇收入以及旅游收入占GDP的比重;第三是旅游相关服务产业发展,比如旅行社数量、星级饭店数量以及旅游业从业人数等。由此,本文从旅游业规模水平、旅游业经济水平和旅游相关服务产业发展3个方面,选择国内旅游人数、入境旅游人数、国内旅游收入、旅游外汇收入、旅游收入占GDP比重、旅行社数量、星级饭店数量以及旅游业从业人数共8个指标构建旅游业发展水平指标体系(见表2)。

表2 旅游业发展水平评价指标体系

资料来源:作者整理。

1.2 研究方法

基于机场与旅游业发展耦合作用的交错、复杂性,同时考虑到二者的关联、时序性,本文采用灰色关联分析的方法,建立灰色关联度模型(公式7)和耦合度模型(公式8)。关联度是对二者评价指标体系中各指标关系密切程度的分析,耦合度是对二者之间相互影响、相互作用的有效度量[32]。

具体分析步骤如下:

(1) 确定分析序列。本文的两组分析序列为机场优势度序列组(Xi)和旅游业发展水平序列组(Yj)。

(2)数据处理。鉴于原始数据各指标量纲不同,采用极差标准化方法(公式3、4),对数据进行标准化处理:

Zi=(Xi-minXi)/(maxXi-minXi)

(3)

Wj=(Yj-minYj)/(maxYj-minYj)

(4)

(3)求关联系数。关联系数是计算关联度与耦合的基础,定义ξij(t)为t时刻的Xi与Yj的关联度,其计算公式为:

(5)

式中,ρ为提高关联系数之间差异显著性的分辨系数[25],取值范围在0~1之间,本文中ρ值为0.5。

(4)求关联度。将关联系数按样本数k求其平均值后可以等到一个m*l的关联度矩阵r(公式6)。m、l分别为机场优势度和旅游业发展水平指标体系的具体指标数量。

(6)

通过比较各个关联度的大小,可以分析机场优势度指标中哪些因素与旅游业发展水平关系密切。关联度rij的取值范围为0~1,rij值越大,关联性越大,耦合性越强,反之亦然。当rij=1时,关联性最大,变化规律完全相同;当0.85≤rij<1时为高关联,耦合作用极强;当0.65≤rij<0.85时为较高关联,耦合作用较强;当0.35≤rij<0.65时为中等关联,耦合作用中等;当0≤rij<0.35时为低关联状态,耦合作用极弱。

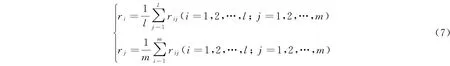

在关联度矩阵的基础上分别按照行或者列求其平均值,可以得到二者耦合的关联度模型:

式中:ri为机场优势度第i指标与旅游业发展水平的平均关联度;rj为旅游业发展水平第j指标与机场优势度的平均关联度。由此得出数据结果,可以分析机场与旅游业发展相互影响的主要因素。

(5)求耦合度。为了从整体上判别二者耦合的情况,构造耦合度(C(t))模型(8),通过该模型可以从时空两个角度定量评判机场与旅游业发展的耦合程度,计算公式为:

(8)

2 结果分析

由于机场区位优势度采用机场对5A级景区的覆盖度进行计算,5A级旅游景区的评定标准于2002年制定,第一批结果从4A级景区中选取并于2007年公布,第二批结果公布于2010年。因此,考虑到数据的可获得性和一致性等因素,在《从统计看民航》《民航行业统计公报》《旅游统计年鉴》和各省(直辖市、自治区)统计公报等获取机场及同期旅游业相关统计数据的基础上,本文对2003-2015年31个省(直辖市、自治区,不包括港澳台地区)机场与旅游业发展的耦合关系进行研究,并将研究的时间间隔设定为4年,其中2003年的5A级景区使用4A级景区数据。根据上述研究方法,本文通过计算得到2015年机场优势度与旅游业发展水平关联度矩阵(见表3)、四时段(2003年、2007年、2011年和2015年,下同)耦合度曲线(见图2)、两时段(2003年、2015年)机场优势度与旅游业发展水平耦合度空间分区(见表4)。

2.1 主要关联因素分析

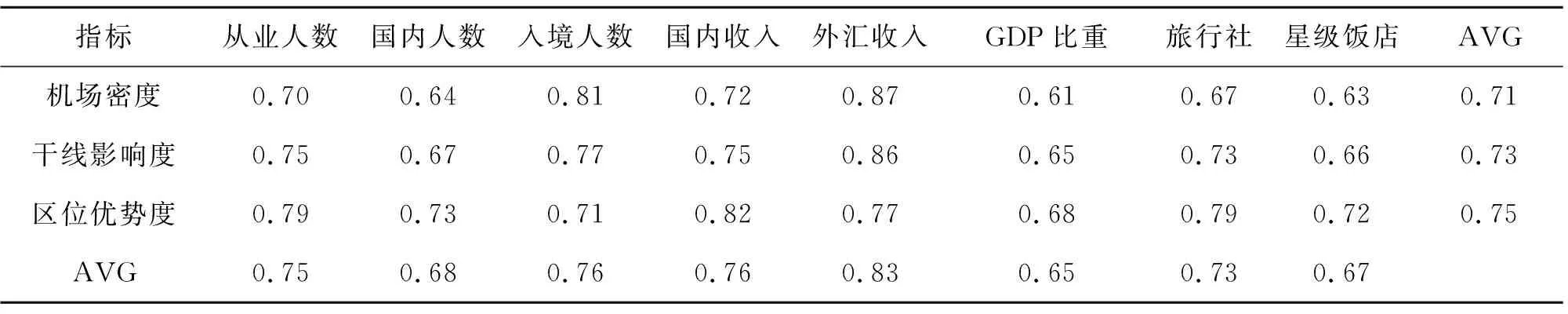

在关联度矩阵中(如表3所示),单一指标间的关联系数均在0.60以上,部分系数可以达到0.85以上,属于中高等关联,表明机场优势度与旅游业发展水平之间具有显著的关联关系。

表3 2015年关联度矩阵

数据来源:作者计算。

在上述关联系数矩阵的基础上分别按行、列求均值并进行排序,可以发现:

第一,机场优势度各指标中与旅游业发展关联度最大的是区位优势度,关联度高达0.75,即机场距离旅游目的地越近越有利于旅游业发展。可进入性是旅游地开发的决定条件,旅游目的地区域机场的建设与通航不仅代表着旅游目的地可进入性的改变,更标志着更加便捷、更具时效的运输组织方式的介入。机场作为便捷、高效的交通基础设施有两个最基本的效果——使商品和服务的流通更加便捷以及使人的流动更及时、更有效,从而对旅游流的方向和规模产生引导作用,进而影响旅游目的地区域旅游业的发展[33]。即使是原本就交通便捷的区域,机场的建设亦可以扩大其吸引力范围,引导那些距离较远的旅游者前来,从而促进该旅游目的地发展。近年来快速发展的旅游机场正是区位优势度促进旅游业发展的最直接体现。旅游机场相对于一般的城市机场具有距离景区更近、目的指向性更强等特点,可以最大程度地提高旅游目的地进入的便捷度,带来该区域旅游业的快速发展。

第二,干线影响度与旅游业发展的关联度要明显大于机场密度(0.73>0.71)。也就是说,相对于机场数量的增长,提高机场技术-经济水平更有助于旅游业发展。这一结果恰好可以解释现实中部分旅游目的地区域尽管拥有机场,但机场的经营状态不好,也未能起到促进周边区域旅游业发展的状况。产生这一现象的原因有二:其一,机场通航城市有限,航班数量较少,必须通过多次中转才能到达,使得航空旅游的便捷性大大缩水,导致旅游者放弃乘飞机前往该旅游目的地而选择其他交通方式。其二,部分旅游目的地的气候性或地理性原因造成航空旅行的便捷性未能凸显,气候性原因,比如多雨、雪地区航班起降难度大,取消、返航、迫降等情况较多,地理性原因则包括诸如高海拔地区乘飞机前往会加大出现高原反应的概率,旅游目的地机场周边存在更高等级的机场的竞争影响等。

第三,旅游业发展水平各指标中与机场关联度最大的是旅游外汇收入。首先,旅游外汇收入代表旅游经济水平,旅游经济水平的提高是带动机场建设的最大原因;其次,旅游外汇收入相对于国内旅游收入往往更能体现某一地区或景区的旅游业发展程度,旅游外汇收入越高代表该旅游目的地具有更加广泛的知名度,具备吸引更远游客到来的能力。在单一指标关联中,与旅游外汇收入关联度最高的是机场密度,旅游目的地的发展水平直接影响该区域内的机场数量。

2.2 耦合度的时空分异分析

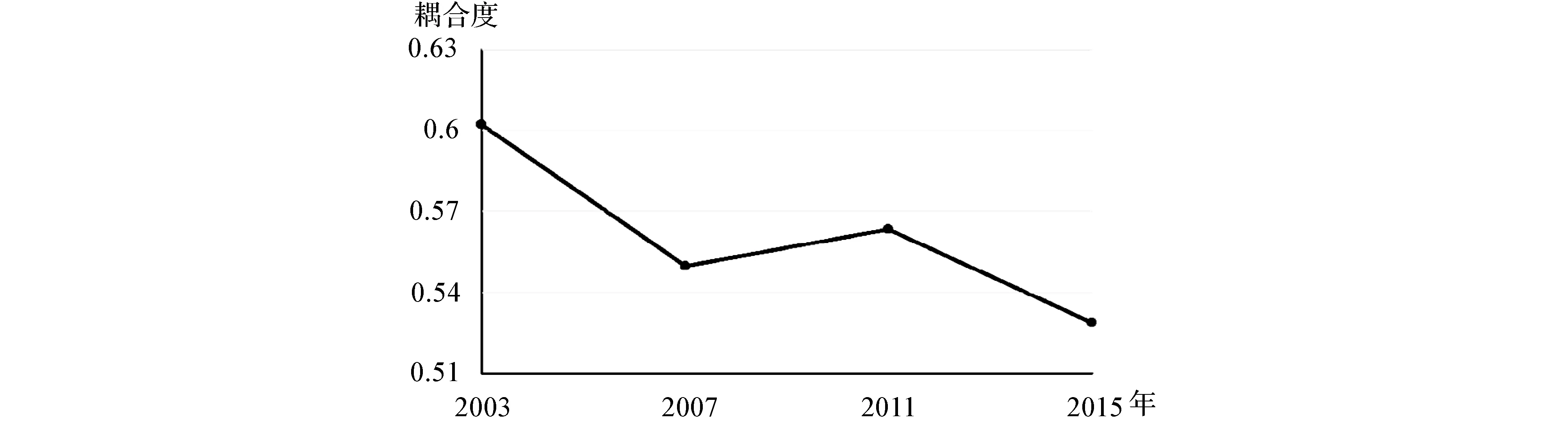

2003-2015年机场优势度与旅游业发展水平的耦合度保持在0.52~0.61之间,并呈现显著的波动下降趋势(见图2),说明机场与旅游业发展具有较为紧密的耦合关系,但耦合度不断降低,二者呈现逐渐分离的状态,互动不显著。

资料来源:作者绘制。图2 四时段机场与旅游业发展耦合度趋势

从2003到2015年,耦合度的空间分异规律愈加明显,总体上呈现出沿边地区(西北、东北、西南)>中部内陆>东南沿海的三级阶梯式分布(具体如表4所示),2003年高耦合度区域包含11个省(直辖市、自治区),集中分布于西北、东北、西南的沿边地区;中等耦合度区域19个,分布于中部以及东南沿海区域;低耦合度区域仅有广东省。到2015年,高耦合度区域扩展到12个省(直辖市、自治区),大部分区域耦合度稳定,沿边分布的特性更加凸显;中等耦合度区域减少到12个,减少主要源于东部沿海区域的低耦合度转变;低耦合度区域增加到7个,分布集中于东南沿海区域。

表4 2003年、2015年耦合度分区

数据来源:作者统计。

阶梯式空间格局的产生是受到经济发展以及自然地理条件等多种因素共同作用的结果。东部以及东南沿海地区是经济发展的前沿地区,经济发达、人口众多,机场客流受到政治、经济、人口因素的影响要明显高于旅游因素。区域交通基础设施种类丰富、密度大,区域可进入性条件好,机场对区域可进入性的影响并不十分突出,因此呈现出较低的耦合水平。而西北、东北、西南等沿边地区是典型的旅游资源丰富的地区,却因地理、经济和人口等因素导致交通基础设施相对欠发达,机场建设使得这些区域的可进入性得到根本改善,机场服务的主要对象中旅游者所占比例较大,机场与旅游业之间的互动较为明显,呈现出相对较高的耦合水平。

3 结论

本文运用交通优势度概念,建立机场优势度指标体系,通过灰色关联模型,计算机场与旅游业发展的关联度和耦合度,提取主要关联因素,探索耦合度的时空分异规律。

研究发现:首先,机场与旅游业发展具有较为紧密的耦合关系,但耦合度不断下降,呈现逐渐分离的状态,耦合度的空间格局呈现沿边地区(西北、东北、西南)>中部内部>东南沿海地区的三级阶梯式空间分布,与经济发展水平空间格局相反,其原因是经济发展水平较好的地区交通基础设施较为完善,机场促进旅游业发展的优势难以凸显。未来机场建设的重点应该在二者耦合作用较为突出的中西部地区。其次,旅游经济水平的提高是带动机场建设的最大原因,且根据研究结果,可以更进一步地说,旅游外汇收入水平对提升区域机场密度的作用更大;机场距离旅游目的地(景区)越近,越能够促进旅游目的地(景区)的旅游业发展,建设“旅游机场”是一个很好的选择。梳理并回顾一些文献可以发现,目前以“旅游机场”为名的机场数量不少,但实际运营效果千差万别[34],根据本文研究,如果以服务旅游发展为“旅游机场”建设的目的,那么提高机场的技术-经济水平比单纯增加机场数量更有助于旅游业发展。

注释

①根据《全国民用机场布局规范(2020)》,地面交通100千米直线距离(或者1.5小时车程)被用作机场服务范围的标准。