数字足迹下三峡旅游的空间结构特征*

2019-01-05苟晓朦

李 耀,苟晓朦,牟 红

(1. 重庆财经职业学院,重庆 402160; 2. 重庆理工大学,重庆 400054)

三峡蓄水完成后,三峡旅游出现新的格局,经过近20年的漫长发展,时至今日,在国民消费能力大幅提升,国内外旅游产业高歌猛进的大好背景下,三峡旅游并没有再次出现爆发式的增长。沿线各区县政府每年投入到旅游开发的资金达亿元甚至数十亿百亿之多,却始终未能突破发展瓶颈,反而出现了边缘化的发展趋势,三峡旅游成为困扰旅游界的难题。借助网络平台中游客的数字足迹,本文尝试跳出以长江为主轴的传统三峡旅游研究范围,圈定三峡长江沿线、三峡腹地及成都、重庆、武汉三大特大都市周边核心景点为研究范围,希望通过对游客流动行为特征的研究,了解游客线路安排偏好以及旅游流所凸显的网络结构特征,以供三峡旅游空间开发、旅游空间优化、旅游线路组织等旅游活动借鉴。

学者对三峡地区旅游研究较多,多是定性分析,研究成果集中于三峡蓄水前后5年间,为三峡旅游后续发展做出了较为准确的预测,并为地区旅游开发提供了前瞻性的意见,深远影响了三峡地区旅游发展,学者针对三峡旅游主要从旅游资源、旅游空间、旅游产品、旅游形象4个方面展开研究。有学者从资源价值的角度认为三峡工程引起三峡旅游资源的变化,三峡沿岸景点景观价值较以前降低[1],奠定了三峡自然资源在蓄水后的基本格局;曹诗图进一步从旅游空间格局的角度认为,三峡工程后,三峡旅游的空间节点将分布在更广阔的空间内,形成万州、神农架、宜昌三峡旅游金三角,而万州、宜昌会取代重庆、武汉成为新的三峡游中心[2-3],奠定了三峡旅游空间新格局;牟红从旅游产品的角度认为,三峡旅游产品会由长线耗时的单一游船观光转向分段灵活、产品多样的复合型旅游产品[4],且三峡旅游流呈现出一定的集中性,三峡沿岸主轴已完成景区生长,开发重点应转向旁生支点,向库区腹地纵深景点发展[5],提供三峡旅游开发的新方向;保继刚则认为,宣传对三峡旅游的影响巨大,三峡工程前的旅游宣传对后三峡旅游产生重大影响,三峡旅游形象需要找准定位[6]。这些学者们对三峡旅游发展做出了巨大贡献。但是近20年过去了,后续研究相对缺乏,定量研究更少,三峡旅游发展空间格局这一关键问题没有得到持续且系统的研究。本文基于上述学者研究成果,对大三峡地区进行基于游客数字足迹的社会网络分析,希望从游客行为的角度探讨三峡旅游发展的空间问题。

1 研究方法

1.1 社会网络理论及方法

社会网络理论认为,社会群体中存在个体之间的关系,可把这种“关系”看成是分析单位,社会群体中行动者之间的关系模式称为社会网络结构,可用于分析行动者之间的关系模式如何影响以及在多大程度上影响网络成员的行为。社会网络分析是一门整合的行为科学[7],已有较多学者将其应用到旅游领域的相关研究中[8],是较为成熟的研究方法。

本文利用社会网络分析法对三峡旅游空间游客流动的网络结构特征进行研究,考虑到三峡沿岸景点非常多,且传统三峡游线固定,部分景点为必经景点,游客具有自主选择权利,为拓宽研究的范围,深入广大三峡腹地景区,本文选择以3A及以上景区为节点,以三峡游轮旅游方式为例,游客上岸进入景区即被视为实际流动发生。节点结构特征主要通过程度中心性、接近中心性、中介中心性、结构洞指标来反映;整体网络特征以网络规模、密度以及凝聚子群进行分析[9]。

1.2 数字足迹数据的采集

随着交互式网络技术的发展,用文字和图片记录旅游经历并上传网络,已然成为游客的行为习惯。这些网络数字信息真实地反映出游客的旅游路径及目的地选择行为,是开展相关研究的可靠数据来源,我们把人在网络空间中留下的真实反映实际的网络记录称为数字足迹,可利用游客在网络中的“数字足迹”研究游客在特定地理空间中的流动行为特征。

本文的原始数据主要来源于马蜂窝、到到网的游记,以三峡为关键索引,用Python语言用时2分钟采集完所有相关游记,一次性采集到747篇相关信息;再对生成的数据库进行多次筛选。考虑到三峡蓄水及景点搬迁影响,首先剔除2009年以前的信息。其次剔除数据中未涉及研究范围的景点景区信息;另外信息中部分含有大量旅行社推广的三峡地区旅游线路信息,考虑到旅行社推广的信息将作为带团游线安排,是可实际发生的旅行线路,且客户群体覆盖广、体量大,具有相当的现实发生意义,为保证数据量(实际获得游记中可明确由本人书写游记的客户群体过于集中,主要集中于西北及长江沿线城市),对这部分信息按其目标客户群(如针对青岛的目标客户群游线)进行选择性筛选,保留每个相同目标群体的33%,共得到33条有用信息。最后游记中必须包含完整的旅行足迹信息。按上述筛选后保留有效信息共410条。

1.3 归纳并确定研究范围

首先用分词软件对采集的数据进行关键词统计,把词频超过2次的非三峡地区景区纳入本研究范围中,经词频分析,武汉、成都、重庆三大都市景区以及武当山、九寨-黄龙、大足石刻出现词频符合限定要求,为探明三峡旅游与周边大型都市的关系,特别是中心城市重庆的竞合关系,将武汉、成都、重庆三大特大都市圈的核心景点纳入研究范围,并按关键词出现相邻关系进行归类,以最高词频景区作为代表,主要分为成都锦里(包括宽窄巷子、杜甫草堂等相邻核心景点)、武汉东湖(包括黄鹤楼、户部巷、武大等景点)、重庆红岩(红岩连线景区包括磁器口、渣滓洞等)、重庆夜景(洪崖洞、南山)、解放碑(包括洋人街、朝天门、龙头寺、十八梯、长江索道、湖广会馆)、重庆三峡博物馆(包括人民大礼堂)、九寨-黄龙、武当山、大足石刻。

本文以曹诗图确定的三峡区域范围为研究范畴,包括重庆市和湖北宜昌市、恩施土家族苗族自治州、神农架林区,含54个县、市、区,地域面积约14万平方千米[10],并且将与三峡密切相关的成都、重庆、武汉三个区域核心都市纳入研究范畴。对上述研究范畴中的景区景点的筛选主要按词频统计,超过1次的三峡地区景区景点和该区域3A级以上景区均纳入本研究范围,并按地理区位及游记中相邻景点的相互联系进行适当归纳,主要有恩施大峡谷(包括土司城、腾龙洞)、昭君故里(包括屈原祠、香溪)、神女峰景区(包括杨柳坪、大溪古镇、青石)、宁厂古镇(包括云台寺)、神农架(木鱼、神农顶)、西陵峡风景区(下牢溪、九畹溪)、三游洞(黄陵庙)、张飞庙(云阳新城)、武隆一日游(天坑地缝及仙女山)。

1.4 确定旅游节点

首先按上述确定的景区节点建立39×39旅游节点流向流量矩阵,按游客进入景区顺序对410条有用信息逐条进行流向标记,得到节点关系数据,然后根据此关系矩阵多次测试确定断点值为1,对其进行二值化处理,即为当两个旅游节点之间的链路大于等于1时,则将相应的矩阵单元赋值为1,当两个旅游节点之间的链路小于1时,则将相应的矩阵单元赋值为0,得到标准二分矩阵[11]。

按照词频分析及三峡地区实地调研,经筛选后,本文选择的39个景区节点为:成都锦里、九寨-黄龙、武汉东湖、重庆红岩、重庆夜景、解放碑、重庆三峡博物馆、武当山、大足石刻、恩施大峡谷、昭君故里、神女峰景区、宁厂古镇、神农架、大九湖、西陵峡风景区、三游洞、张飞庙、武隆一日游、名山、雪玉洞、涪陵新城、石宝寨、白帝城、万州新港、小寨天坑、小三峡、小小三峡、大昌古镇、神女溪、神农溪、当阳大峡谷、红池坝、葛洲坝、三峡大坝景区、清江画廊景区、三峡人家景区、三峡大瀑布景区、长寿古镇。

2 三峡旅游空间网络结构分析

2.1 三峡游客整体流动网络结构

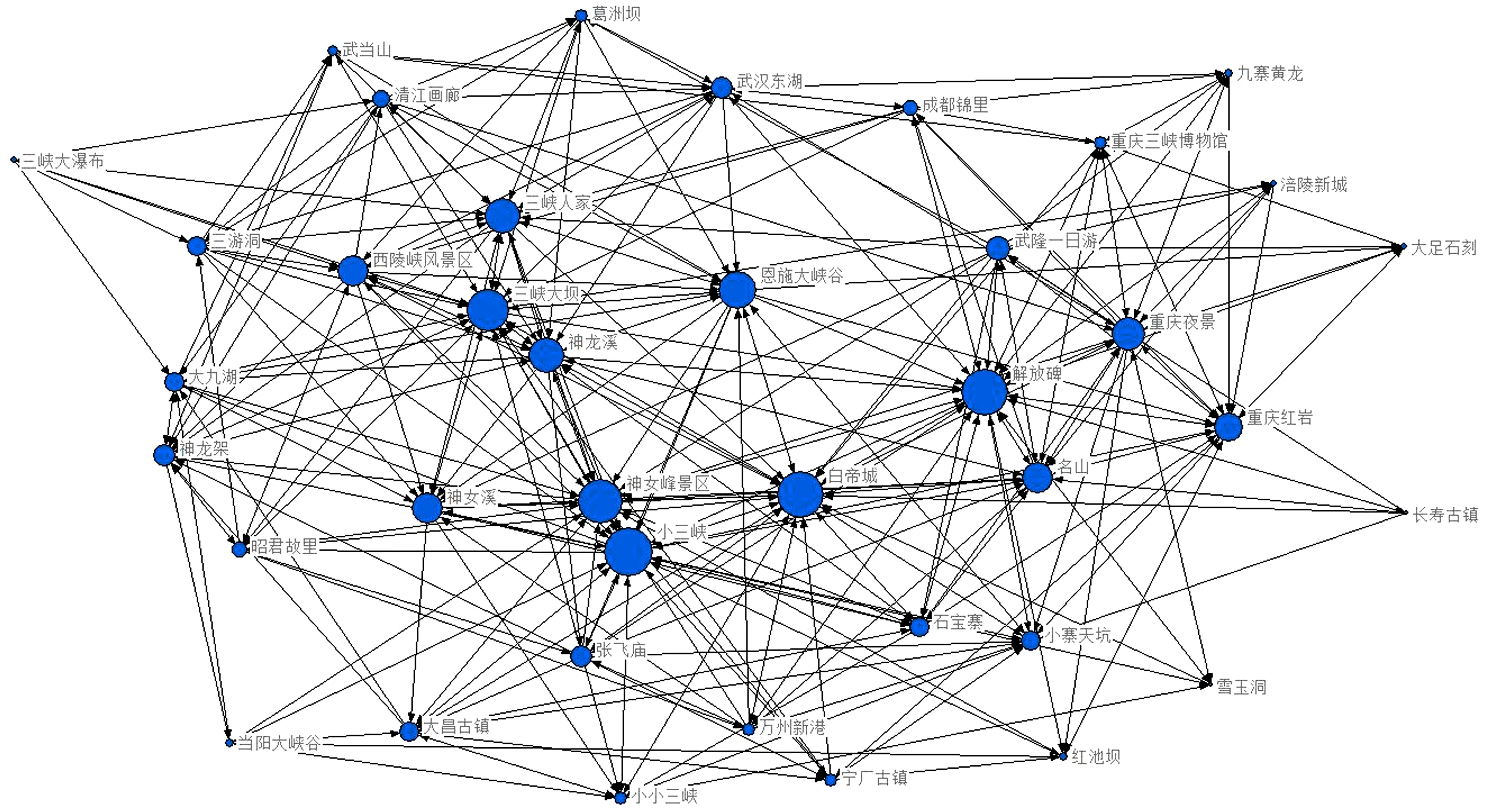

用NetDraw对二分矩阵进行可视化处理,并对其网络中心势进行处理,得到三峡旅游空间游客流动结构图,图中,连接节点之间流入流出的线路越多,代表节点联系越紧密。对旅游流动结构图进行中心性分析,得到图1,图中圆形面积越大代表其处于中心节点位置。圆形面积较大且联系紧密的节点即中心节点有13个:小三峡、神女峰景区、白帝城、三峡大坝、神农溪、三峡人家、恩施大峡谷、解放碑、重庆夜景、重庆红岩、名山、神女溪、西陵峡风景区,其构成了三峡旅游的主体,是游客关注和游览的重点。

资料来源:作者绘制。图1 三峡旅游流空间网络结构特征

结合搜集数据对图1进行观察,我们可以进一步得出初步分析结果:(1)从中心节点的地理区位来看,长江沿岸景区依然是三峡旅游的重点;(2)从出行方式来看,73%为宜昌与重庆两地的游轮旅游,而游客对游轮费用中含有的景区有较高热情,对自费项目抱有观望态度,一定程度上反映出这些景区的吸引力及竞争力关系;(3)重庆作为三峡传统游线中的唯一超大型都市,具有重要的集散功能,三峡旅游与周边三大都市的联系主要以重庆市为中心跳板,与成都、武汉发生联系,选择武汉、成都都市旅游或者武当山、九寨-黄龙等西部经典景区的游客普遍会选择经由重庆中转并在重庆城区与武隆等地游玩2~3日;(4)三峡腹地景区与长江沿岸景区的联系存在空间上的区块状分割现象,比如重庆段与宜昌段景区联系存在阻碍,主要流通方式及节点以宜昌的神农溪、三峡大坝,重庆的神女溪、神女峰、白帝城为主,三峡腹地经典景区之间的联系较少;(5)在三峡腹地景区联系普遍被行政区划割裂的现象中,恩施州给人以惊喜,恩施州作为凹向重庆地域的湖北行政区,以恩施大峡谷(土司城、腾龙洞、木鱼)为核心节点的景区逐渐成为联系三峡腹地及沿岸经典景区的新中心节点。

2.2 三峡旅游网络整体结构特征

本文用UCINET软件对数据进行规模密度分析和凝聚子群分析,以得出旅游流的网络整体特征。

2.2.1 网络密度分析

网络密度指网络中各节点之间联系的紧密程度,节点之间联系越多,网络密度就越大[12]。经计算分析,三峡旅游流的网络密度为0.248 3,表明大三峡旅游地区景区存在一定的网络联系,但部分节点联系不紧密。从节点中心性来看,三峡旅游流主要向解放碑、白帝城、小三峡、神女峰、三峡大坝、三峡人家、恩施大峡谷几个景区聚集,以传统三峡旅游游线景区为主,与三峡腹地景区联系较少,与三峡周边极富吸引力的旅游目的地如九寨-黄龙联系较少,与其他景区节点的旅游联系也较弱,区域旅游整体发展出少数景区集聚现象,

2.2.2 凝聚子群分析

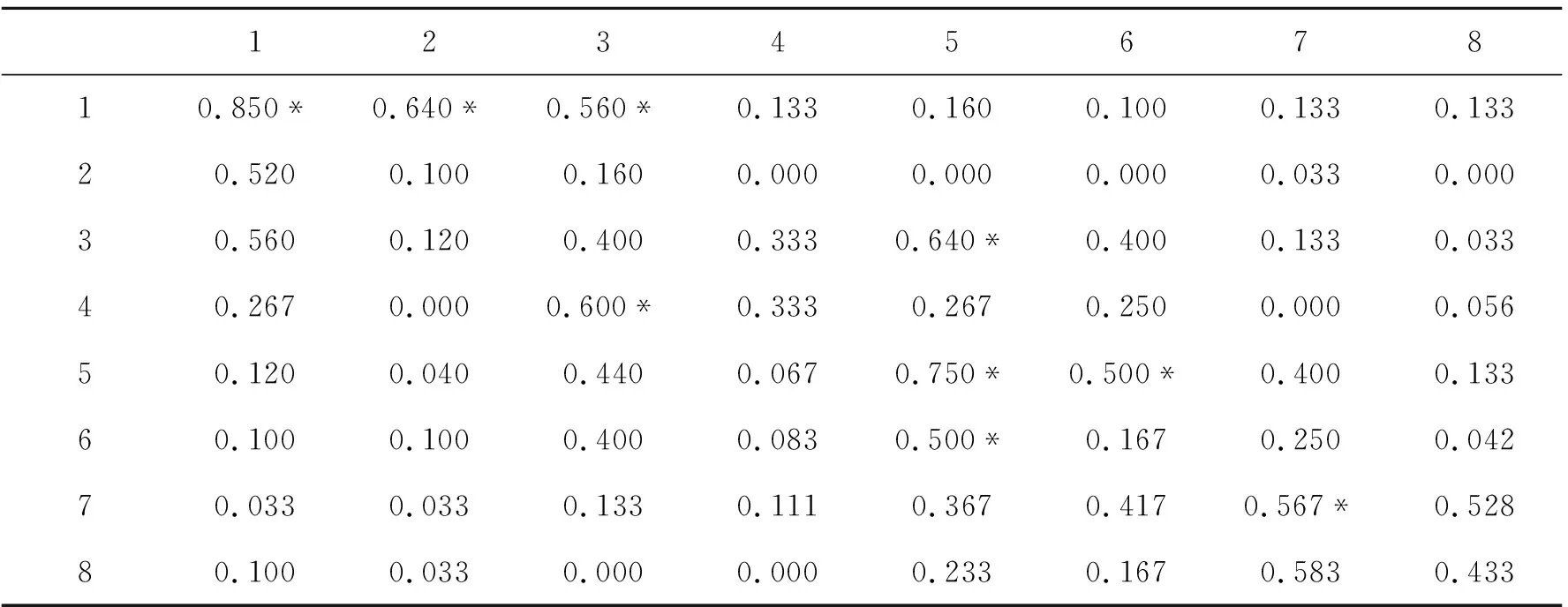

网络凝聚子群是网络中的行为者子集,其中行动者之间存在相对较强、直接、紧密、经常或者积极的关系[13]。本文设置凝聚子群最大切分深度为3,共得到8个派系分类(如表1)。

表1 凝聚子群密度矩阵

注:R-squared = 0.266。

数据来源:作者计算。

其中8个子群分别代表景区为:1.解放碑、重庆红岩、重庆夜景、武隆一日游、成都锦里;2.重庆三峡博物馆、大足石刻、涪陵新城、雪玉洞、九寨-黄龙;3.石宝寨、名山、小寨天坑、白帝城、红池坝;4.万州新港、张飞庙、长寿古镇;5.神农溪、神女峰景区、小三峡、当阳大峡谷、大昌古镇;6.神女溪、小小三峡、宁厂古镇、恩施大峡谷;7.西陵峡风景区、三峡大坝、大九湖、三峡人家、昭君故里、武当山;8.三游洞、武汉东湖、神农架、葛洲坝、清江画廊、三峡大瀑布。

一般子群内部密度高于整体网络密度,我们认为内部联系较紧密,首先观察表1对角线可知,三峡旅游网络中内部联系紧密的子群有1,5,7。子群1内部联系密度最大为0.850,远高于整体网络密度,表明游客在子群1的空间内流动频繁。结合游客对旅途景区及服务的评价,本文认为,以三峡游轮为主要旅游方式的旅游格局正在发生新的变化,游客在三峡旅游完成或开始之前,会以成渝都市圈及周边旅游景区为旅游目的地,统计显示大部分游客在都市中转逗留中必须要去的几个都市及周边景区集中在子群1中。子群1内游客活动频繁,再次表明在三峡旅游中成渝大型都市发挥着巨大的功能,而同时,在采集的信息中与三峡部分地区有地理重叠的武陵山片区旅游除恩施大峡谷外(土司城、腾龙洞),并没有与三峡旅游发生直接的实际联系,进一步验证成渝都市拉动三峡旅游发展的重要功能。此外,子群7显示宜昌及武当山地区景区内部紧密度高达0.567,宜昌依然作为三峡的重要旅游中心,并辐射影响武汉都市圈、武当山、神农架林区的部分景区。子群5中景区作为连接宜昌与重庆段的重要三峡经典景区地段,其重要地位凸显,主要以巫山地区景区与宜昌巴东发生地理空间上的实际联系为主,成为三峡游片区中游客活动较为密集的局部旅游空间,是三峡地区行政区划中的重要旅游纽带,逐渐发展形成以小三峡—当阳大峡谷—大九湖—神农架—巴东和巫峡—神女溪—神农溪—西陵峡或者秭归—青石为主的多种并进的旅游线路。

其次,观察非对角线的子群关系:子群1到2,1到3, 3到5,8到7等子群联系紧密。结合上文子群内部密度及往返联系分析,从子群2与子群1密度达到0.640,表明在子群1与2的游客行为中,游客经成都、重庆都市旅游景区向着西部更远景区频繁流动,如至武隆、至九寨-黄龙,若悲观估计,三峡旅游可能正逐步发展成为成渝西部地区旅游的跳板,而非旅途终点站,游客的最终旅游目的地愈加朝着西部、多种形态的内陆旅游目的地延伸。

2.3 三峡旅游空间网络节点结构特征

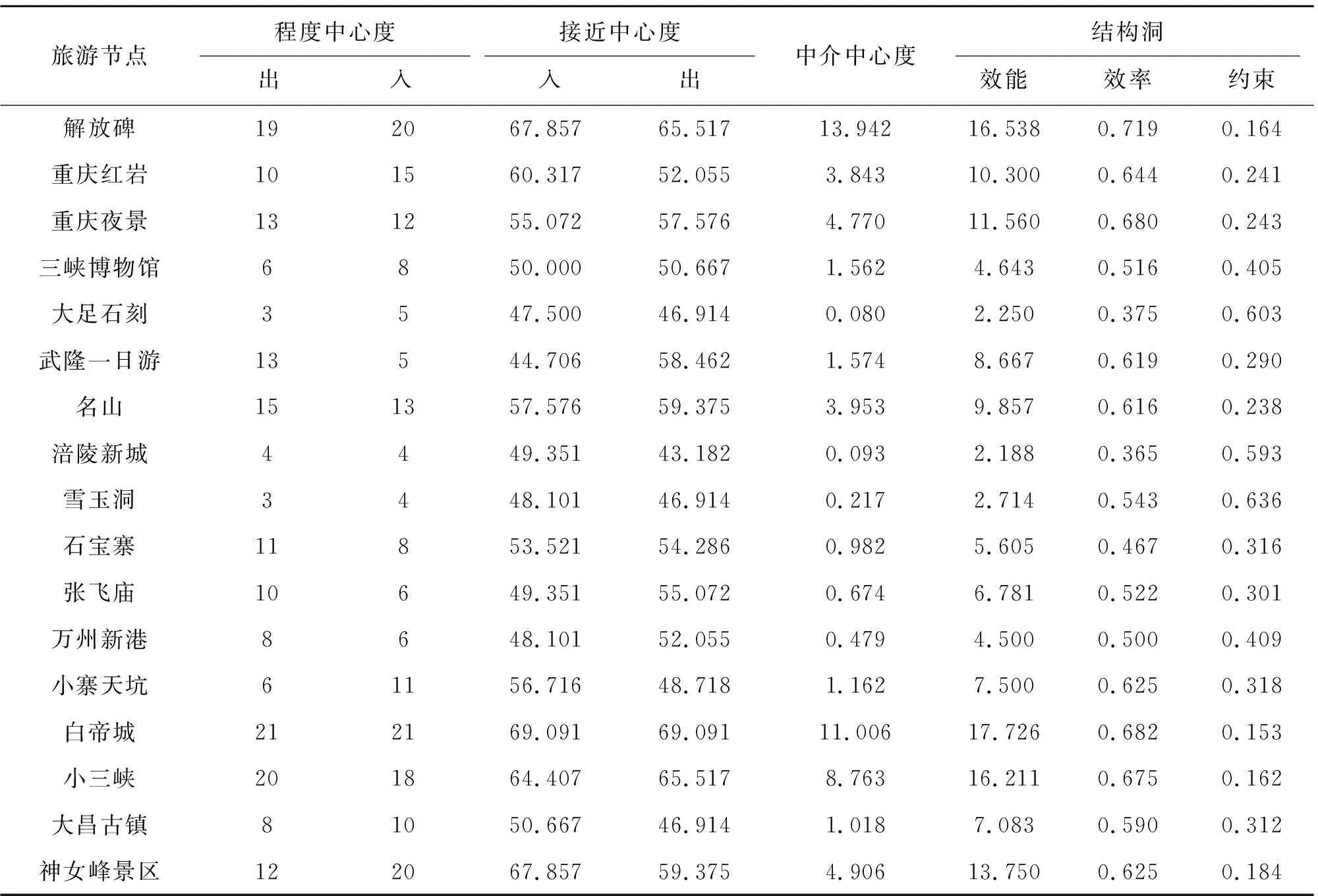

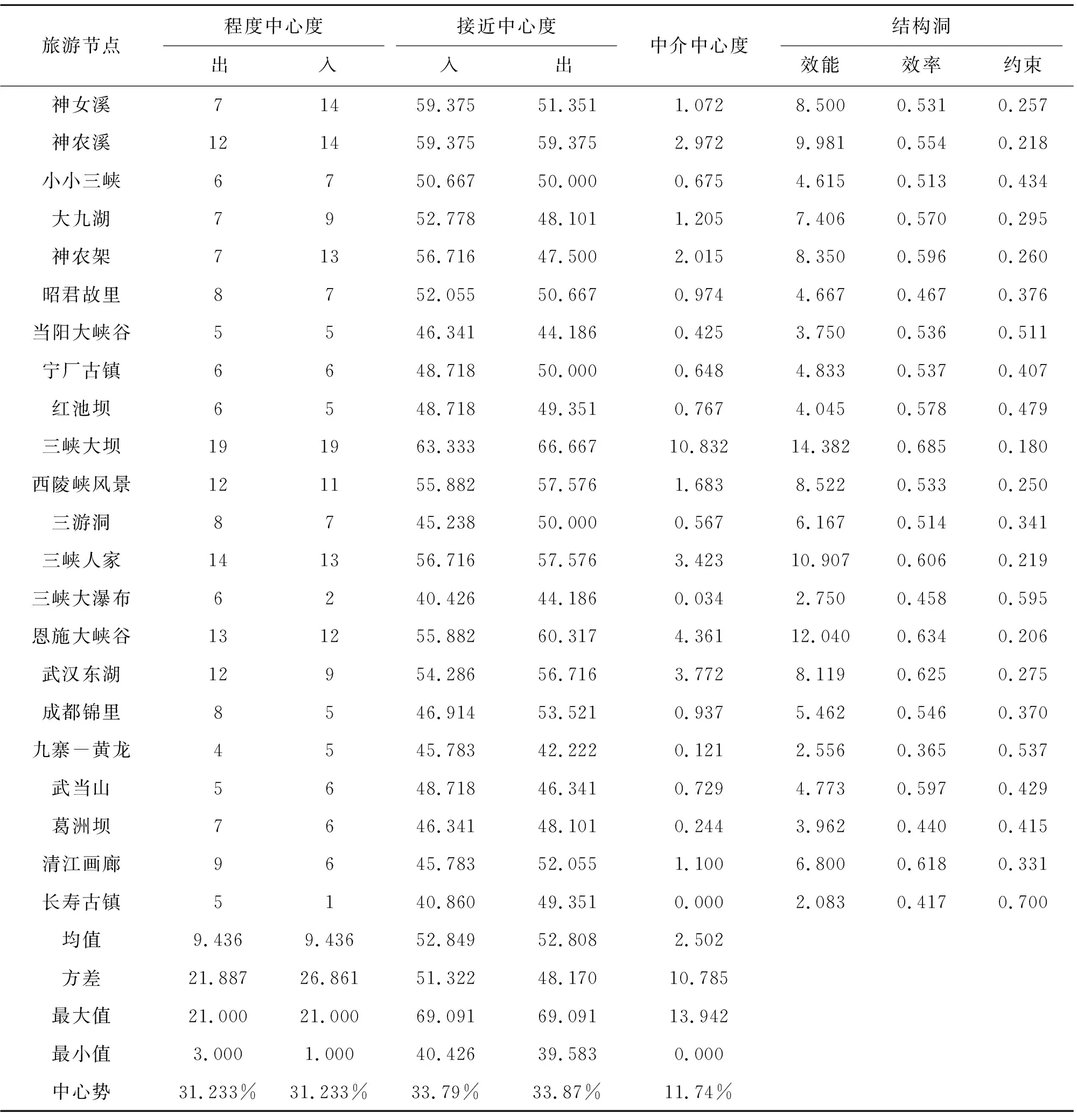

三峡旅游空间网络节点结构特征主要通过程度中心度、接近中心度、中介中心度、结构洞指标来反映。程度中心度表示一个旅游节点与其他旅游节点集聚与辐射的能力;接近中心度衡量的是旅游者在旅游节点间转移扩散的有效性和通畅程度;中介中心度是旅游节点对其他节点的控制与依赖程度;结构洞是判别网络中节点优势与劣势的重要指标,通常来说,旅游节点结构洞的综合效能越高,其区位竞争优势越大。通过软件运算,输出结果见表2。

表2 三峡旅游空间网络节点结构指标

续表2

旅游节点 程度中心度 出 入 接近中心度 入 出 中介中心度结构洞 效能 效率 约束 神女溪71459.37551.3511.0728.5000.5310.257神农溪121459.37559.3752.9729.9810.5540.218小小三峡6750.66750.0000.6754.6150.5130.434大九湖7952.77848.1011.2057.4060.5700.295神农架71356.71647.5002.0158.3500.5960.260昭君故里8752.05550.6670.9744.6670.4670.376当阳大峡谷5546.34144.1860.4253.7500.5360.511宁厂古镇6648.71850.0000.6484.8330.5370.407红池坝6548.71849.3510.7674.0450.5780.479三峡大坝191963.33366.66710.83214.3820.6850.180西陵峡风景121155.88257.5761.6838.5220.5330.250三游洞8745.23850.0000.5676.1670.5140.341三峡人家141356.71657.5763.42310.9070.6060.219三峡大瀑布6240.42644.1860.0342.7500.4580.595恩施大峡谷131255.88260.3174.36112.0400.6340.206武汉东湖12954.28656.7163.7728.1190.6250.275成都锦里8546.91453.5210.9375.4620.5460.370九寨-黄龙4545.78342.2220.1212.5560.3650.537武当山5648.71846.3410.7294.7730.5970.429葛洲坝7646.34148.1010.2443.9620.4400.415清江画廊9645.78352.0551.1006.8000.6180.331长寿古镇5140.86049.3510.0002.0830.4170.700均值9.4369.43652.84952.8082.502方差21.88726.86151.32248.17010.785最大值21.00021.00069.09169.09113.942最小值3.0001.00040.42639.5830.000中心势31.233%31.233%33.79%33.87%11.74%

数据来源:作者计算。

2.3.1 程度中心度指标

从整体上看,内外程度中心度方差均较大,说明三峡旅游空间网络结构具有较强的不均衡性,三峡地区旅游发展处于不均衡状态,普遍表现为越处于长江三峡沿岸腹地并向内陆延伸的景区,对其他景区节点的依赖性越强,如大足石刻、雪玉洞、长寿古镇。从单个节点来看,内外向程度中心度最高的节点均为白帝城,均为21,说明白帝城在游客旅游线路选择中对白帝城有较大的趋向性,以三国文化为核心旅游产品的白帝城在三峡经典景区中极其重要。作为经典三峡的起点,白帝城上接成渝都市圈,向下基本囊括传统三峡游精华段,并成为向三峡腹地延伸的关键点,发展至今俨然成为三峡游的水、陆多种旅游出行方式的必经之地。其次,解放碑、小三峡、神女峰、三峡大坝中心度均略低于白帝城。这5个节点成为三峡旅游空间的重要旅游目的地及集散中心,并在地理空间上成为三峡旅游产品的区域性的分段标志,同时发挥着区域性的旅游集聚辐射功能。

2.3.2 接近中心度指标

网络整体内向接近中心度标准差为7.164,外向接近中心度标准差为6.940,差异较小,且节点间差异没有很大差异,说明三峡地区旅游节点的通畅程度较高,并没有出现明显的阻碍现象。个体节点以白帝城、解放碑、小三峡、三峡大坝、神女峰、重庆红岩的内外向中心度最高,表明这几个节点与三峡地区其他景点通达性较好,受其他节点控制较弱,近20年过去了,游客在三峡旅游的游线组合中仍然包含这几个经典景区。相对这些景区,三峡旅游的经典景区中衰落较快的景区为张飞庙、万州港、大昌古镇、小小三峡、三游洞、葛洲坝、名山、涪陵新城、三峡大瀑布。这些景区节点与其他景区节点依赖性较强,旅游目的地竞争力相对较弱。

2.3.3 中介中心度指标

解放碑(朝天门)、白帝城、小三峡、三峡大坝在三峡旅游中发挥着巨大的控制作用,表现为对其他景区节点有极大控制力,这是现在较为普遍的传统三峡经典游方式造成的后果,因笔者亲自参与这些景区的规划,通过调研发现,虽然这些景区在三峡旅游空间中发挥着中心节点作用,但实际上景区运营死板、景区升级困难、设施陈旧,其作为中心是因其在三峡游地理空间中的重要区位决定的,否则会像名山、张飞庙等经典景区那样已步入生命周期的衰落期。

经过分析,我们再次将高于中介中心度指标均值的节点作为关键中心节点,新增重庆红岩、重庆夜景、名山、神女峰景区、神农溪、三峡人家、恩施大峡谷、武汉东湖为关键中心节点。印证上文对三峡游客流动空间网络结构特征图及整体中心度的分析:三峡旅游正逐步形成都市带动三峡整体旅游的发展趋势。从数据显示来看,三峡旅游腹地景区发展较为成熟并取得较大成功的景区为恩施大峡谷(土司城),三峡旅游逐步形成重庆都市圈、武汉都市圈、奉节—巫山-巴东-秭归经典段、恩施武陵山片区四大空间发展格局。

2.3.4 结构洞指标

与前面分析相印证,解放碑、重庆红岩、小三峡、白帝城、恩施大峡谷、三峡人家节点效能均较大,约束较低,效率也较高,说明这些景区节点具有较明显的竞争优势与发展机会。相反,在渝东北被寄予厚望的万州、巫溪、巫山、云阳部分景区并没有在这近20年发展中表现出在三峡旅游中有明显的优势并成为中心节点;在湖北宜昌地区,由于同质化景区较多且空间范围较重庆区域小,宜昌部分景区竞争优势有变小趋势,如西陵峡风景区、三峡大瀑布、三游洞等,游客旅游热点有转向恩施趋势,并以恩施为跳板、以自驾为主要出行方式进入重庆奉节、巫山地区,从而在陆地开辟跨越行政区划分割的旅游新区域。

3 分析结论

本文用数据挖掘及处理技术采集三峡旅游游记,处理形成游客旅游数字足迹,通过结合实地调研观察对这些数据进行社会网络特征的分析,本文认为三峡旅游经过长期发展有了新的变化,主要表现如下:

(1)新中心节点表现明显。解放碑、小三峡、神女峰、三峡大坝、白帝城5个节点组成了三峡旅游流动网络的主体。这些景区作为主要旅游目的地,其依托的城市已成为三峡游的集散中心,此前学者认为的集散中心,如万州、涪陵表现不明显。

(2)游客出行方式更加灵活。三峡游轮旅游方式不再是主要出行方式,部分游客会趋向于选择以更加灵活的方式在景区之间流动。以自驾游大军及背包客为代表的游客群体正在逐渐突破传统三峡旅行方式,新的旅行方式以恩施州大峡谷景区为代表,该景区将逐步成为三峡地区新的旅游辐射中心。

(3)片区旅游发展进一步失衡。表现为白帝城、小三峡、三峡大坝3个中心节点的崛起,这些景区及县城发展成为新的旅游集散及辐射中心,而上游景区如忠县、万州、云阳、丰都景区出现边缘化发展趋势,说明这些地区的景区发展与三峡整体旅游发展中存在一定的脱节或者形象遮蔽现象,比如鬼神形象的丰都名山正被三峡整体形象遮蔽,难以找到形象突破口。从网络整体特征分析来看,三峡旅游区域整体发展出现少数景区集聚现象,而其他景区节点相互间的旅游联系较弱,腹地及部分沿岸经典景区有被新兴景区取代的趋势。

(4)一轴两极三片的空间格局基本成型。从中心度及结构洞分析来看,三峡地区旅游经过近20年发展,形成以解放碑(朝天门)、白帝城、小三峡、三峡大坝、神农溪、三峡人家、恩施大峡谷、武汉东湖等共12个景区为核心的旅游节点,其中以重庆解放碑、小三峡、三峡大坝、白帝城为最重要核心节点。据此,本文认为三峡旅游在空间形态上基本呈现一轴两极三片的空间格局,即长江轴线、成渝都市圈发展极、武汉都市圈发展极、奉节-巫山-宜昌发展片区、奉节—恩施—宜昌发展片区、万州-涪陵中线发展片区。

(5)成、渝、汉都市是三峡旅游的关键。研究证明,成都、重庆、武汉都市旅游对三峡旅游的发展有较大的拉动作用,是三峡旅游引流及分流向各地景区的关键节点。子群分析结果显示,随着都市吸引力的持续提升及来自偏远西部内陆的景区竞合影响,三峡旅游可能正逐步发展成为成渝西部地区旅游的跳板而非旅途终点站,游客的最终旅游目的地会愈加朝着西部、多种形态的内陆旅游目的地延伸,三峡旅游未来发展面临更大挑战。

(6)行政区划形成的空间壁垒依然明显。主要表现为重庆与湖北段的人为割裂,以解放碑、白帝城、神女峰、三峡大坝为代表的地域性中心节点表现非常明显,仅有巫山地区景区与秭归、巴东发生联系,出现新的中心联系节点仅有恩施一个,主要与巫山、奉节发生密切联系。

4 三峡旅游展望及对策建议

三峡旅游格局在逐步发生转变,势异则事异,三峡旅游需要调整,需要变革,可以从如下几点突破:

(1)三峡旅游需要核心扩散

三峡旅游作为大旅游空间,仅靠少数经典景区的“只言片语”是不够说服游客的,况且三峡部分景区已明显处于衰退期,亟需挖掘资源存量,三峡旅游需要核心扩散,即对三峡核心元素进行提炼,这个核心元素不能是局部的、片面的,形成覆盖全域的中心节点是未来三峡的旅游发展之道。

(2)多元体验破解结构问题

从上述研究来看,三峡旅游存在空间发展不均衡现象,特别是长江沿线景区如名山、石宝寨、张飞庙等边缘化问题严重。解决问题的关键是塑造不同区域主题,一个主题一个市场,有针对性地开发亲民、种类多、效益高、层次丰富的产品系列。打造多元体验才是解决结构失衡问题的方法。

(3)避免空间的边界固化

三峡旅游在空间形态上基本呈现一轴两极三片的空间格局,这其实是一种边界的固化,反映出区域间的合作较少。同时,武汉、成都、重庆都市周边特色旅游地的成熟也在一定程度上遮蔽三峡旅游形象,三峡旅游已非首选旅游目的地。三峡旅游必须进一步提炼特色,丰富旅游形式,积极谋求新的发展,如从长江沿岸转向三峡腹地,逐步形成一种多元的而非固化的空间边界。

本文研究了新时期三峡旅游较为完整的发展状况和发展格局,弥补了近年三峡地区旅游研究的空白。由于景区节点及圈定三峡研究范围的确定以采集到的信息的关键词分析和实际考察认定的主要景区为主,所以可能会对三峡部分景区有遗漏,在一定程度上影响本研究的结果。如何选择研究节点及研究范围的确定还值得进一步商榷。此外,对游客行为中的出行方式、旅游天数、属性特征、景区评价等相关信息也值得深入研究。