脱硫石膏改良盐碱土对水稻产量及其相关性状的影响

2019-01-03吕建东马帅国田蓉蓉陈亚萍普正菲

吕建东,马帅国,田蓉蓉,田 蕾,胡 慧,王 娜,陈亚萍,普正菲,董 艳,王 彬

(宁夏大学 农学院,宁夏 银川 750021)

在全球范围内,受气候和不合理的农业技术措施等因素的影响,土壤盐碱化面积不断扩大,程度逐年加深,对农业生产造成了极大的影响。据统计,全球盐碱土面积约为0.95 ×109hm2,分布十分广泛,遍及五大洲的100多个国家[1-3]。我国盐碱土分布广泛,面积庞大[4],盐渍化土壤面积达3.6×107hm2[5]。宁夏回族自治区引黄灌区气候干旱,降水量少,水分蒸发量大,土壤盐碱化程度高,盐渍化土壤面积约为11.4×104hm2,是非盐碱耕地面积的2.15倍[6],严重影响了农业生产的发展。

与天然石膏相同,脱硫石膏的主要成分为CaSO4·2H2O ,富含作物生长所需的多种营养元素[7-8],在盐碱土壤改良中发挥着重要的作用,取得了良好的改良效果。王金满等[9]研究发现,在适宜时期施用脱硫石膏并灌溉淋洗可显著提高向日葵出苗率、降低土壤pH值和交换性钠百分率(ESP)。王彬等[10]连续3 a的监测结果表明,施用脱硫石膏可有效持续降低盐碱土壤的全盐含量,维持油葵叶片细胞质膜的完整性,促进油葵的生长。王静等[5]研究发现,施用适量的脱硫石膏可显著提高盐碱地水稻产量,改善稻米品质。黄菊莹等[11]发现,脱硫石膏与改良剂配合施用可明显提高土壤养分含量,显著提高水稻成活率、株高和产量。田蕾等[12]研究表明,施用脱硫石膏和改良剂能显著增强水稻的秧苗素质,降低水稻叶片细胞质膜透性。前人的研究多集中在脱硫石膏施用量及对盐碱土的改良效果等方面,对以脱硫石膏为基础改良物质的盐碱土改良技术集成模式下,水稻产量及其相关性状的连年动态变化研究鲜有报道。为此,以水稻品种吉特605为试验材料,设计了4种脱硫石膏改良盐碱土技术集成模式,通过连续2 a监测不同改良模式下土壤、稻田水的EC、pH值和水稻产量及其相关性状,并对不同改良模式进行综合评价,旨在筛选最优改良技术集成模式,为盐碱地水稻生产提供技术支持。

1 材料和方法

1.1 试验地概况及试验材料

试验在石嘴山市平罗县西大滩盐碱地改良示范基地(106°24′E、38°50′N)进行,平均海拔1 100 m,降水主要集中在每年的7—9月,年平均降水量为173 mm,年平均蒸发量为1 755 mm,年平均相对湿度为56%,年平均气温为8.5 ℃,年平均日照时数为2 800~3 200 h,全年无霜期为150 d[13]。试验田为2013年新开发的盐碱荒地,属重度碱化盐土[12]。未进行盐碱土改良之前,试验田0~60 cm土壤pH值为9.39,全盐含量为3.44%。

供试水稻品种为吉特605。脱硫石膏(主要成分CaSO4·2H2O)由宁夏回族自治区马莲台电厂提供,盐碱地改良剂(主要成分为糠醛渣、醋糟等酸性物料)由宁夏大学环境工程研究院自主研发,有机肥为羊粪。

1.2 试验设计

本试验采用随机区组设计,设置5个处理,即1个不施任何改良物质的对照(CK)和4种土壤改良模式。模式Ⅰ:施入脱硫石膏22.5 t/hm2;模式Ⅱ:施入脱硫石膏22.5 t/hm2、改良剂7.5 t/hm2;模式Ⅲ:施入脱硫石膏22.5 t/hm2、改良剂7.5 t/ hm2、有机肥30 t/hm2;模式Ⅳ:施入脱硫石膏22.5 t/hm2、改良剂7.5 t/hm2、有机肥30 t/hm2、黄沙30 t/hm2。每个处理5次重复,共25个小区,小区面积为45 m2(9 m×5 m)。试验地经激光平地仪平地后打埂,宽50 cm,高30 cm,用挖沟填埋地膜的方法将各小区之间充分隔开。分别于2013年和2015年根据各改良模式的要求施入相应的脱硫石膏、改良剂、有机肥和黄沙,每年播种前都进行灌水洗盐。于2013—2016年的5月中旬播种,水稻种子浸种2 d,拌红泥后采用水撒播的方法进行播种,播种量为375 kg/hm2,其他施肥、灌排水等田间管理参照王静等[5]的方法进行。

1.3 测定指标和方法

1.3.1 土壤及稻田水EC和pH值 分别于2014和2015年,连续2 a在水稻出苗期、分蘖期、孕穗期、抽穗期和成熟期测定土壤、稻田水的EC和pH值(成熟期,由于稻田退水,故不测定稻田水的EC和pH值)。每个处理每个重复利用梅花形法选取15个样点,利用美国Spectrum公司Field Scout 2265FS土壤电导仪测量8~10 cm土壤的EC值,采用美国Spectrum 公司 IQ150 pH Meter 测量8~10 cm土壤的pH值。稻田水EC和pH值测定方法同土壤,测量位置为水面下约5 cm处。

1.3.2 产量及其相关性状 分蘖盛期,每个处理每重复分别随机选取10株测量单株分蘖数。

成熟期,每个处理每重复分别随机选取10株测量株高、穗长、千粒质量、穗粒质量、单株籽粒质量、单株有效穗数、穗实粒数、穗总粒数,取平均值。

成熟后,人工收割各小区水稻,晾干后,分别用脱粒机脱粒,称质量,计产。

1.4 不同改良模式对盐碱土的改良效果评价

对土壤、稻田水的EC、pH值和水稻产量及其相关性状共14个指标进行主成分分析,结合隶属函数和标准差系数赋予权重法,利用改良效果综合评价值(Q)综合评价各改良模式的改良效果[14-16]。

(1)

式中,K(Xi)为隶属函数,其计算方法见公式(2)和公式(3);Wi为各性状权重,其计算方法见公式(4)。

隶属函数值计算公式:K(Xi) = (Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),i=1,2,…,n

(2)

反隶属函数值计算公式:K(Xi)=1-(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),i=1,2,…,n

(3)

式中,Xi为指标测定值,Xmin、Xmax分别为所有参试材料某一指标的最小值、最大值。与水稻产量或产量相关性状呈正相关的指标,利用公式(2)计算隶属函数值,呈负相关的指标利用公式(3)计算反隶属函数值。

(4)

式中,Pi为经主成分分析所得到的第i个性状指标的贡献率。

1.5 数据处理和分析

采用Excel 2016进行试验数据整理和作图,利用SPSS 23.0软件进行差异显著性、相关性和主成分分析。

2 结果与分析

2.1 不同改良模式对盐碱土壤及稻田水EC和pH值的影响

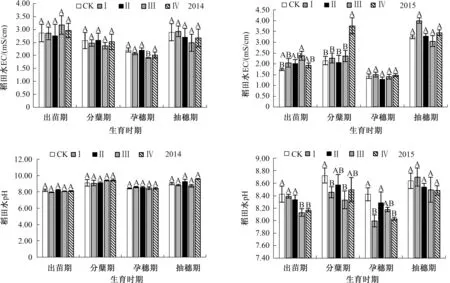

2.1.1 土壤EC和pH值 由图1可知, 2014和2015年水稻各生育时期4种改良模式土壤EC和pH值均极显著低于CK,其中,2015年抽穗期CK的EC值最高,为7.00 mS/cm,同年孕穗期改良模式Ⅵ的EC值最低,为0.92 mS/cm,4种改良模式土壤EC值间的差异均未达到极显著水平。2014和2015年各生育时期4种改良模式土壤pH值总体上均表现为改良模式Ⅲ、Ⅳ低于改良模式Ⅰ、Ⅱ。其中,2014年分蘖期、抽穗期和成熟期,改良模式Ⅲ的土壤pH值均极显著低于改良模式Ⅰ;2015年出苗期、分蘖期和孕穗期,改良模式Ⅳ的土壤pH值均极显著低于改良模式Ⅰ。综合来看,与改良模式Ⅰ、Ⅱ相比,模式Ⅲ、Ⅳ对土壤pH值的改良效果更佳。

不同大写字母表示同一时期不同处理之间差异极显著(P≤0.01),下同图1 不同生育时期不同处理土壤EC和pH值

2.1.2 稻田水EC和pH值 由图2可知,随着生育期的推进,2014年不同处理稻田水的EC值均表现为先下降后升高的趋势,在孕穗期达到最低值,其中孕穗期改良模式Ⅲ的稻田水EC值最低,为1.90 mS/cm,极显著低于其他4种处理。随着生育期的推进,2015年稻田水EC值总体表现为平稳(改良模式Ⅳ除外)—降低—升高的趋势,最低值也出现在孕穗期,出苗期改良模式Ⅲ、分蘖期改良模式Ⅳ和抽穗期改良模式Ⅰ的稻田水EC值均极显著高于CK。

2014年对各生育时期不同处理稻田水pH值进行监测发现,所有改良模式下稻田水pH值均与CK无极显著差异;随着生育期的推进,4种改良模式稻田水pH值均表现为先升高后降低再升高的趋势,稻田水pH值为8.0~9.6。2015年稻田水pH值变化趋势与2014年相同,也表现为随生育期的推进先升高后降低再升高。出苗期,改良模式Ⅲ、Ⅳ的稻田水pH值均极显著低于CK和另外2种改良模式,其他处理之间均无极显著差异;分蘖期,改良模式Ⅰ和Ⅲ的稻田水pH值均极显著低于CK;孕穗期,改良模式Ⅰ和Ⅳ的稻田水pH值较低,分别为8.00和8.03,均极显著低于CK和改良模式Ⅱ;抽穗期,各处理稻田水pH值间的差异均未达到极显著水平。

图2 不同生育时期不同处理稻田水EC和pH值

2.2 不同改良模式对水稻产量相关性状的影响

由图3可知,相同年份不同改良模式水稻的株高、千粒质量、单株分蘖数、穗粒质量、单株籽粒质量、穗实粒数和穗总粒数均极显著高于CK。其中,2014年水稻株高表现为Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ>CK,改良模式Ⅲ、Ⅳ的水稻株高均极显著高于改良模式Ⅰ;2015年改良模式Ⅳ的株高极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ。2014年改良模式Ⅲ、Ⅳ的水稻穗长均极显著高于改良模式Ⅰ和CK,2015年各改良模式的水稻穗长间的差异均未达到极显著水平,但均极显著高于CK,与2014年相比各处理的穗长均有不同程度的下降,CK下降最明显,由14.1 cm下降到10.5 cm。2014和2015年各改良模式水稻千粒质量之间的差异均未达到极显著水平,均在20 g以上。2014年改良模式Ⅳ的水稻单株分蘖数极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ,2015年改良模式Ⅲ、Ⅳ的水稻单株分蘖数均极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ。2014和2015年改良模式Ⅲ、Ⅳ的水稻穗粒质量均极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ,且2014年各处理水稻穗粒质量均极显著高于2015年的相同处理。2014和2015年模式Ⅲ和Ⅳ的水稻单株籽粒质量均极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ,2014年改良模式Ⅲ的单株籽粒质量最高,为13.3 g;2015年改良模式Ⅳ的单株籽粒质量最高,为12.8 g。2014和2015年模式Ⅳ的单株有效穗数均极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ,2015年各处理水稻单株有效穗数均极显著高于2014年的相同处理。2014和2015年改良模式Ⅳ的穗实粒数均极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ,与改良模式Ⅲ无极显著差异,且2015年各处理水稻穗实粒数均极显著低于2014年的相同处理。2014和2015年改良模式Ⅲ、Ⅳ的穗总粒数均极显著高于改良模式Ⅰ和Ⅱ,各处理水稻穗总粒数变化趋势与穗实粒数相同。

不同大写字母表示同一年份不同处理之间的差异极显著(P≤0.01)图3 不同处理水稻产量相关性状变化动态

2.3 不同改良模式对水稻产量的影响

2013—2016年,连续4 a测定不同处理的水稻产量,结果(表1)表明,2013—2016年不同改良模式水稻产量均极显著高于CK,且不同改良模式之间的差异也均达到极显著水平。随着种植年限的增加,除2014年模式Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ,2015年模式Ⅲ和2016年模式Ⅱ、Ⅳ之外,各处理水稻产量均表现为逐年递增的趋势。其中,2013年CK的产量最低,仅为 34.0 kg/hm2;2014年改良模式Ⅲ的产量最高,为3 500.0 kg/hm2。对比各处理的产量增长情况,以CK和模式Ⅰ的产量增长最明显,其中又以2015年增产幅度最高,CK的产量增幅为1 185.1%,模式Ⅰ的增幅为375.8%,表明种水稻本身就是一种盐碱地改良利用的有效途径[17-18],可逐步提高水稻产量。分别比较每年不同处理的产量,除2014年表现为Ⅲ>Ⅵ>Ⅱ>Ⅰ>CK外,均表现为Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ>CK,其中,2016年改良模式Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ产量分别较CK提高了411.7%、375.7%、206.1%、140.3%。总体来看,改良模式Ⅳ的改良效果最佳,其次为改良模式Ⅲ。

表1 2013—2016年不同处理水稻产量 kg/hm2

注:同列数据后不同大写字母表示不同处理之间的差异极显著(P≤0.01)。

2.4 土壤和稻田水EC、pH值与水稻产量及其相关性状的相关性分析

对2014和2015年的水稻产量及其相关性状与土壤、稻田水的EC、pH值进行相关性分析,结果(表2)表明,水稻产量与株高、穗长、单株分蘖数、单株籽粒质量、穗总粒数均呈显著正相关,其中与穗总粒数相关系数最大,为0.946;单株籽粒质量与株高、穗长、单株分蘖数、单株有效穗数均呈极显著正相关,与穗粒质量、穗实粒数、穗总粒数均呈显著正相关,与土壤pH值呈极显著负相关;穗粒质量与株高、穗长、千粒质量、穗实粒数、穗总粒数均呈极显著正相关,与土壤EC、pH值分别呈显著、极显著负相关。土壤EC与千粒质量、穗实粒数分别呈极显著、显著负相关,与土壤pH值呈显著正相关;土壤pH值与株高、穗长、穗实粒数、穗总粒数均呈极显著负相关,与千粒质量、单株分蘖数、单株有效穗数均呈显著负相关。

表2 土壤和稻田水EC、pH值与水稻产量及其相关性状的相关系数

注:**表示相关性极显著(P≤0.01),*表示相关性显著(P≤0.05)。PH:株高;SL:穗长;TGW:千粒质量;TN:单株分蘖数;SSW:穗粒质量;SPGW:单株籽粒质量;ESN:单株有效穗数;NEGPS:穗实粒数;NGPS:穗总粒数;RY:水稻产量;SEC:土壤EC;SpH:土壤pH值;WEC:稻田水EC;WpH:稻田水pH值。

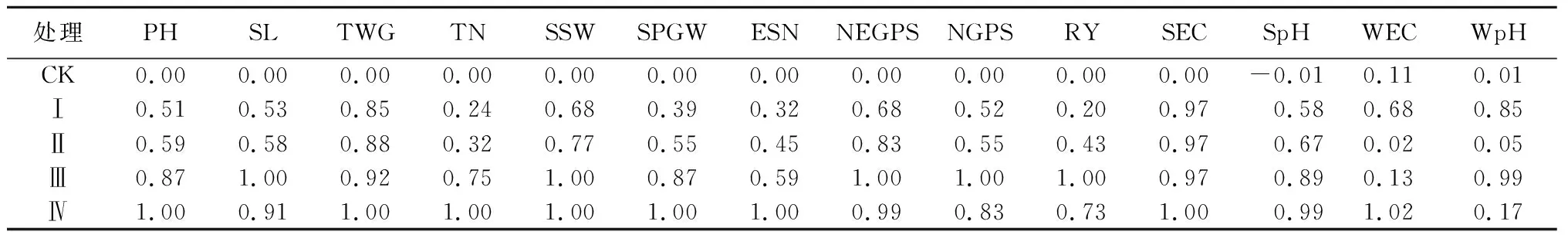

2.5 不同改良模式的改良效果评价

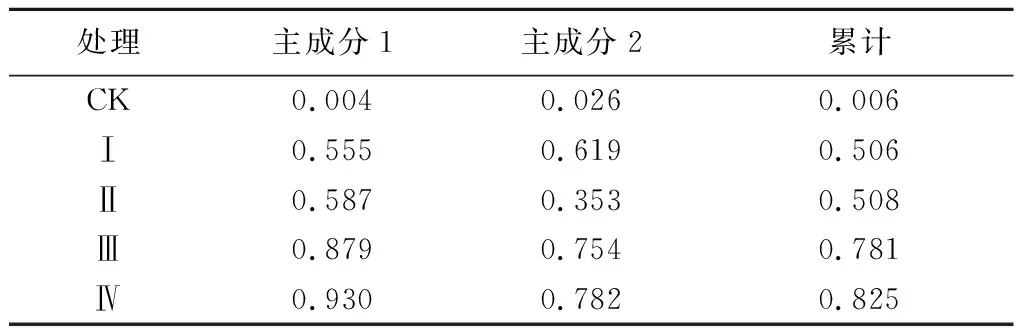

2.5.1 主成分分析 由表3可知,CI1、CI2两个主成分的特征值分别为11.371、1.246,均大于1,第1主成分贡献率为81.225%,第2主成分贡献率为8.898%,累积贡献率为90.123%,可以代表上述14个性状所携带的绝大部分信息。

表3 不同主成分的特征值及贡献率

2.5.2 隶属函数与综合评价Q值 利用14个指标值分别计算隶属函数值(表4),利用隶属函数值和不同指标在2个主成分中的权重计算综合评价Q值(表5),结果表明,以CI1的权重结合隶属函数值计算出的综合评价Q1值表现为Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ>CK,以CI2的权重结合隶属函数值计算出的综合评价Q2值表现为Ⅳ>Ⅲ>Ⅰ>Ⅱ>CK,分别利用各处理的Q1值和Q2值乘以相应主成分的贡献率,再累加起来,获得累计Q值,CK、模式Ⅰ—Ⅳ的累计Q值分别为0.006、0.506、0.508、0.781、0.825,由此得知,不同处理的改良效果表现为Ⅳ>Ⅲ>Ⅱ>Ⅰ>CK。

表4 不同处理土壤和稻田水EC、pH值、水稻产量及其相关性状的隶属函数值

表5 不同处理的综合评价Q值

3 结论与讨论

3.1 不同改良模式对稻田土壤EC和pH值的影响

众多研究表明,施用脱硫石膏可以大幅度降低盐碱土壤的pH值[9,19]、全盐含量和ESP[9,20]。肖国举等[21]研究发现,施用28~31 t/hm2的脱硫石膏可以显著降低稻田土壤的pH值、碱化度和总碱度,提高水稻的出苗率和产量;黄菊莹等[11]研究发现,脱硫石膏和改良剂配合施用可以获得比单施脱硫石膏更佳的改良效果,在降低土壤全盐和碱化度的同时,进一步提高了水稻的存活率和产量;李宏广等[22]研究发现,施用脱硫石膏和有机肥可有效改善碱化土壤的理化性质,土壤含盐量总体下降,土壤pH值和碱化度都不同程度地降低。本研究发现,各改良模式下稻田土壤的EC值均极显著低于CK,但各改良模式之间没有极显著差异,表明脱硫石膏在降低土壤EC值方面起到了最主要的作用,究其原因主要是脱硫石膏的主要成分为CaSO4·2H2O,施入土壤后,由于溶解的作用,产生的Ca2+与土壤胶体上的Na+发生了代换[13,20],使得Na+从土壤胶体上脱落下来,可随土壤中的可溶性盐分被水淋洗掉,最终降低了土壤盐分。

与黄菊莹等[11]和李宏广等[22]的研究结果相似,本研究中脱硫石膏配合施用改良剂和有机肥后,土壤pH值有了进一步的改善,连续2 a稻田土壤pH值均以改良模式Ⅲ和Ⅳ较低。在2014年的分蘖期、抽穗期,2015年的孕穗期,模式Ⅲ的土壤pH值均极显著低于模式Ⅱ和Ⅰ;在2014年的成熟期、2015年的出苗期和孕穗期,模式Ⅳ的土壤pH值均极显著低于模式Ⅱ和Ⅰ。表明除了脱硫石膏外,改良剂和有机肥的施入对降低土壤pH值起到了比较重要的作用,可能是由于酸性改良剂和有机肥在缓释过程中对土壤中的碱性物质有一定的持续性中和作用。

3.2 不同改良模式对水稻产量及其相关性状的影响

施用脱硫石膏可以有效提高盐碱地水稻产量[5,11,21]。王静等[5]研究发现,施用适量的脱硫石膏可以极显著提高水稻产量,与不施脱硫石膏处理相比,显著提高了水稻的结实率和千粒质量;肖国举等[21]研究发现,施用适量的脱硫石膏(28~31 t/hm2),可显著提高水稻的出苗率、千粒质量、单株粒数和籽粒产量;黄菊莹等[11]研究表明,脱硫石膏配合改良剂施用后,水稻成活率提高,达到90%以上,水稻产量极显著高于单独施用脱硫石膏的处理。本研究连续4 a对不同改良模式水稻产量进行测定,结果表明,脱硫石膏配合改良剂和有机肥施用的模式Ⅲ和在此基础上再施用黄沙的模式Ⅳ,在各个年份水稻产量均极显著高于仅施用脱硫石膏的模式Ⅰ和脱硫石膏与改良剂配合施用的模式Ⅱ,这与李宏广等[22]的研究结果一致,表明有机肥的施用可进一步提高脱硫石膏和改良剂的改良效果,显著提高水稻产量。

产量相关性状是衡量水稻生产能力的重要指标,只有各性状之间相互协调才能取得高产[23]。前人研究发现,脱硫石膏改良盐碱土提高水稻产量的提高主要是通过提高千粒质量、结实率、单株籽粒质量和穗数等产量相关性状实现的[5,21]。本研究通过水稻产量与单株籽粒质量、穗粒质量等产量相关性状的相关性分析发现,水稻产量与株高、穗长、单株分蘖数、单株籽粒质量、穗总粒数均呈显著正相关,表明改良盐碱土水稻产量的提高主要是通过穗粒数和单株籽粒质量的提高实现的。

3.3 不同改良模式的改良效果综合评价

在盐碱土改良效果的评价中,多采用土壤理化性状[21,24-25]、出苗率和存活率[11,21]、产量[5,21]等指标作为评价依据,然而盐碱土对作物的影响是多方面的,仅用某些单项指标是无法全面评价改良技术优劣的。多元统计分析是综合评价处理优劣的有效途径,在最佳有机肥施用量[26]和土壤环境[27]的评价中发挥了重要作用。本研究对土壤、稻田水的EC、pH值和水稻产量及其相关性状共14个指标进行主成分分析,获得了2个主成分,结合隶属函数与权重对4种改良模式进行了综合评价,利用累计Q值筛选到了最优的改良模式Ⅳ,即脱硫石膏22.5 t/hm2+改良剂7.5 t/hm2+有机肥30.0 t/hm2+黄沙30.0 t/hm2,可用于宁夏回族自治区引黄灌区盐碱土的改良和利用。